近代汉语“梳子”义词的历时演变与共时分布

2021-01-21汤传扬

汤传扬

(中国社会科学院 语言研究所,北京 100732)

“梳子”义词是日常生活中的常用词。关于“梳子”义词,前人已有不少研究。郭晓妮指出表示“梳头的工具”这一意义,先秦文献中只有“栉”,不分其齿粗细疏密,隋唐时期“梳”替换了“其齿大而粗的‘栉’”,元代以后“篦”替换了“其齿小而密的‘栉’”。[1]杨明泽、叶桂郴指出南北朝时期,“梳”取代“栉”成为“梳头用具”义的常用语。隋唐时期,这种优势得到进一步强化。[2]梁浩指出:“战国楚简中‘梳’字已经出现,且出土与之相应的实物。‘梳’作为名词‘梳子’见于先秦。”[3]前人的研究为我们奠定了基础,但仍有研究探讨的空间。我们发现以往研究对近代汉语阶段“梳子”义词的描写和考察较为粗疏,且没有展现现代汉语方言中的“梳子”义词的使用情况。以下将考察“梳子”义词在近代汉语阶段的历时演变,并结合其在现代汉语方言中的分布,进而探讨两者的关系。

一、近代汉语“梳子”义词的历时演变

本节分唐、宋、元、明、清五个时段来论述近代汉语阶段“梳子”义词的演变情况。唐代,表“梳子”义词除了郭晓妮所举的“梳”外,还有“木梳”(1)“木梳”在中古汉语时期已见。例如,东晋佛陀跋陀罗共法显译《摩诃僧祇律》卷三十三:“梳者,牙梳、骨梳、角梳、木梳,如是比一切梳不听用,下至以手梳头,为好故,越比尼罪。是名梳法。”另外,《汉语大词典》【牙梳】条首举清王韬《淞滨琐话·画船纪艳》为例,过晚。“梳子”。悉数列举如下:

(1)又方:烧故木梳灰,末之,酒服一枚,小者永差。(唐孙思邈《备急千金要方》卷20“霍乱”)

(2)此人是虱症,世间无药可疗,须得千年木梳烧灰服之。(唐佚名《会昌解颐录·贾耽》)

(3)故篦子一枚,故梳子一枚。右二味各破为两分,各取一分烧作灰。末之。又取一分,以水五升,煮取一升,用顿服前末尽,少时当病出,无所忌。(唐王焘《外台秘要》卷12)

(4)未明求去,云失梳子,觅不得。(唐戴孚《广异记·范俶》)

根据例(1)(2)的语境,该期“木梳”应该看作是“梳”的下位词。“梳”与“梳子”同为上位词。《汉语大词典》【梳子】条首举《金瓶梅词话》为例,嫌晚。

据郭晓妮所举“梳”在唐代语料中的用例及《汉语大词典》中的相关条目,“梳”在唐代多用于复音词。例如,“玉梳”“犀梳”“钗梳”“梳钗”“梳齿”等。

宋代,“木梳”的用例如:

(5)治紧唇,宜用此方。右取绿矾,于熨斗内熬,候沫尽,研为末,醋调涂于帛子上贴之,至来日去却药,安葱白皮疮上,以火炙油木梳熨之,不过三上,差。(北宋王怀隐《太平圣惠方》卷36)

(6)用精猪肉清汤,调和美食,于食后调益元散五、七钱,连服三、五服,更用木梳梳乳,周回百余遍,则乳汁自下也。(金张从正《儒门事亲》卷5)

(7)箜篌高三尺许,形如半边木梳。(北宋孟元老《东京梦华录》卷9)

“梳子”的用例如:

(8)垒金梳子双双耍,铺翠花儿袅袅垂。(南宋吕胜己《鹧鸪天》)

(9)象牙白齿双梳子,驼骨红纹小棹蓖。(南宋吕胜己《鹧鸪天》)

(10)以水煮梳子三日三夜,若水耗,即常以热水添之。(北宋王怀隐《太平圣惠方》卷41)

(11)婆拈梳子插向髻后曰:“回向了也。”(宋释普济《五灯会元》卷6)

“梳”进一步复音化。例如:

(12)如马行、潘楼街,州东宋门外、州西梁门外踊路,州北封丘门外,及州南一带,皆结彩棚,铺陈冠梳、珠翠、头面、衣着、花朵、领抹、靴鞋、玩好之类,间列舞场歌馆,车马交驰。(北宋孟元老《东京梦华录》卷6)

例(12)中的“冠梳”是宋代妇女的一种头饰。《汉语大词典》【琼梳】【篦梳】条首引宋代语料。

该期,概念场新增成员“梳儿”。例如:

(13)牙梳、洗翠、修冠子、小梳儿、染梳儿、接补梳儿。(南宋周密《武林旧事》卷6)

周密,浙江湖州人。《张协状元》有吴语色彩。

元代,概念场新增成员“梳背”。例如:

(15)一夜何曾见他面皮?则是看一宿牙梳背。(元王和卿《醉扶归》)

“梳背”是插在头发上压发用的梳子,背上有花纹图案。“梳背”是“梳”的下位词。

“木梳”“梳子”“梳”“梳儿”在该期的用例如:

(16)其地想不出金银,以唐人金银为第一,五色轻缣帛次之;其次如真州之锡鑞、温州之漆盘、泉处之青瓷器,及水银、银硃、纸札、硫黄、熖硝、檀香、草芎、白芷、麝香、麻布、黄草布、雨伞、铁锅、铜盘、水珠、桐油、篦箕、木梳、针。(元周达观《真腊风土记·欲得唐货》)

(17)绣针一百裹,枣木梳子一百个,黄杨木梳子一百个,大笓子一百个,虮笓子一百个,斜皮针筒儿一百个。(《原本老乞大》)

(18)妆台不临生暗尘,那更钗梳首饰典无存也,头发,是我耽阁你,度青春。(元高明《琵琶记》第24出)

(19)有拴头镴钗子,压鬓骨头梳;有乞巧泥媳妇,消夜闷葫芦。(《元刊杂剧三十种·张鼎智勘魔合罗》第1折)

(20)脚儿尖,手儿纤,云髻梳儿露半边。(元刘秉忠《干荷叶》)

明代,“梳子”概念场新增成员“掠头”。例如:

(21)这帽刷、靴刷各一个,刷牙两个,掠头两个怎么卖?这的有甚么商量处?将二百个铜钱来。(《朴通事谚解》下)

(22)(带云)有几个打踅客旅辈,丢下些刷牙掠头,问奶奶要盘缠家去。(元关汉卿《杜蕊娘智赏金线池》第1折)

“掠头”为何能表达“梳子”义?这是因为“掠”有“梳理”义。例如,唐冯贽《云仙杂记》卷一“金凤凰”:“周光禄诸妓掠鬓用郁金油,傅面用龙消粉。”金董解元《西厢记诸宫调》卷五:“镜儿里不住照,把须鬓掠了重掠。”《二刻拍案惊奇》卷五:“命宫娥取过梳妆匣来,替他掠发整容,调脂画额。”“头”为词缀。值得注意的是,“掠头”表“梳子”义行用时间较短,使用范围有限,目前只在明代的语料中见有使用。

该期,“梳”亦较多地用于复音词或韵文中。例如:

(23)李师师冠梳插带,整肃衣裳,前来接驾。(明施耐庵《水浒传》第81回)

(24)宫样牙梳朱翠晃,斜簪着两股赤金钗。(明吴承恩《西游记》第23回)

(25)淡画眉儿斜插梳,不忻拈弄倩工夫。(明兰陵笑笑生《金瓶梅词话》第20回)

(26)把奴的钗梳凑办了去,有何难处。(同上第1回)

例(23)中的“梳”用于四字结构中;例(24)(26)中的“梳”用于复音词“牙梳”“钗梳”,且例(24)用于韵文;例(25)也用于韵文。

“梳子”在该期的用例如:

(27)只见春梅送了抿镜梳子来,秋菊拿着洗面水。(明兰陵笑笑生《金瓶梅词话》第27回)

(28)(文)汝到京师,买梳而来。——(白)你到京里,须要买一个梳子来。(明《训世评话》第44则)

(29)你老人家多事,难道我家油梳子也缺了,你又带来怎地?(明冯梦龙《古今小说》卷1)

(30)那几根头发,整年也难得与梳子相会,胡乱挽个角儿,还不是挦得披头盖脸。(明冯梦龙《醒世恒言》卷27)

(31)自西门卖过东门,人皆道此梳子一文钱不值。(明邓志谟《飞剑记》第6回)

(32)将一个半爿梳子,三梳两挽,挽成三寸长,歪不歪,正不正,一个擂槌,岂非埋没了一天风韵!(明天然痴叟《石点头》第6回)

(33)不想于时于文具中,取梳子梳发,见下格有红色之物,鲜妍可爱,掇起上格一看,是一只红鞋。(明西湖渔隐主人《欢喜冤家》第17回)

从以上所举例证可以看出,“梳子”在明代南北方言背景语料中均有使用。

“木梳”在该期的用例如:

(34)结识私情好像木梳能,我侬枉子听你介相思结发情。(明冯梦龙《山歌》卷8“木梳”)

(35)随身止带一个指头的刷牙、两个指头的筯儿、三个指头的抿子、四个指头的木梳,却不肯做五个指头伸手的事。(明陆人龙《型世言》第9回)

(36)这无艳也将头上插的半个木梳来回礼。(明《训世评话》19白)

(37)有谣语云:“贼是木梳,兵是竹蓖。”(明戚继光《练兵实纪》卷9)

(38)又云冢中他物甚多,木梳尚存圆背,亦异今制。(明李诩《戒庵老人漫笔》卷1)

从以上例证可以看出,“木梳”较多分布在南方系语料中,在吴语文献《山歌》、吴方言背景文献《型世言》、南方官话文献《训世评话》等中均有分布。

“梳儿”在该期的用例如:

(39)周围小簪儿齐插,六鬓斜插一朵并头花,排草梳儿后押。(明兰陵笑笑生《金瓶梅词话》第2回)

(40)一个梳儿滑杀人,伶牙俐齿忒聪明,生出许多法儿与奴通惯了,莫要又去通别人,后来无齿没收成。(明冯梦龙《山歌》卷10“木梳”)

(41)客官,将梳儿卖与我,我出得一万钱。(明邓志谟《飞剑记》第6回)

“梳背”在该期的用例如:

(42)旋往后,问上房玉箫要了四根银簪子,一个梳背儿。(明兰陵笑笑生《金瓶梅词话》第35回)

(43)扇坠、梳背、玉冠、簪珥、绦环、刀把、猿马牛羊犬猫花朵种种玩物,碾法如刻,细入丝发,无隙败矩,工致极矣,尽矣。(明高濂《遵生八笺·燕闲清赏笺》“论古玉器”)

清代,“梳”“梳儿”在语料中单用的用例罕见。据《语言自迩集》(第2版):“梳shu1,梳子;梳头。作名词用的时候,或者前头加“木”,或者后面跟“子”,即如:木梳mu4shu1;梳子shu1-tzǔ。”这清晰地记载了当时“梳子”义词的使用情况。“木梳”在清代北系官话文献《儿女英雄传》《三侠五义》、江淮官话文献《官场现形记》、吴方言背景文献《九尾狐》《缀白裘》等中均有使用。例如:

(44)闹了半日,又用烤热了的干布手巾沍一回,擦一回,然后用个大木梳梳了半日,收拾得十分洁净光彩,根根顺理飘扬。(清文康《儿女英雄传》第16回)

(45)又见小童端了一磁盆热水来,放在盆架之上,请五爷坐了,打开发纂,先将发内泥土洗去,又换水添上香豆面洗了一回,然后用木梳通开,将发纂挽好,扎好网巾。(清石玉昆《三侠五义》第57回)

(46)统领一手拿出小木梳来梳胡子,已经有好两根弄断掉了下来了。(清李宝嘉《官场现形记》第30回)

(47)倷中意末,只要拿前头格长头发梳点下来,用剪刀一剪,小木梳一梳,刨花水刷一刷光,就卷仔起来,搭俚笃一样哉啘。(清梦花馆主《九尾狐》第22回)

(48)(丑)正要吿诉相公,我今朝起来梳梳头,一个木梳突下来,跌子两段只怕弗是好兆。(清钱德苍《缀白裘·绣襦记·卖兴》)

(49)布单被一条,木梳一副,小轴儿一幅。(清钱德苍《缀白裘·牡丹亭·吊打》)

“梳子”在该期的用例如:

(50)却原来教坊共有四司,虽然门户各分,总在一座大门内出入,每日卖刷牙、梳子、针线、花粉的,不论男女老少,闯来闯去,从无禁忌。(清吕熊《女仙外史》第23回)

(51)随即打开了鞋包,换了双大红鞋儿,走在镜台前,敷了一番脂粉,将头发用梳子笼的光光的,罩了块青手帕。(清李百川《绿野仙踪》第81回)

(52)蕙芳只得装作笑容,见他衣襟上挂着个小牙梳子,便把他的胡须梳了一回。(清陈森《品花宝鉴》第19回)

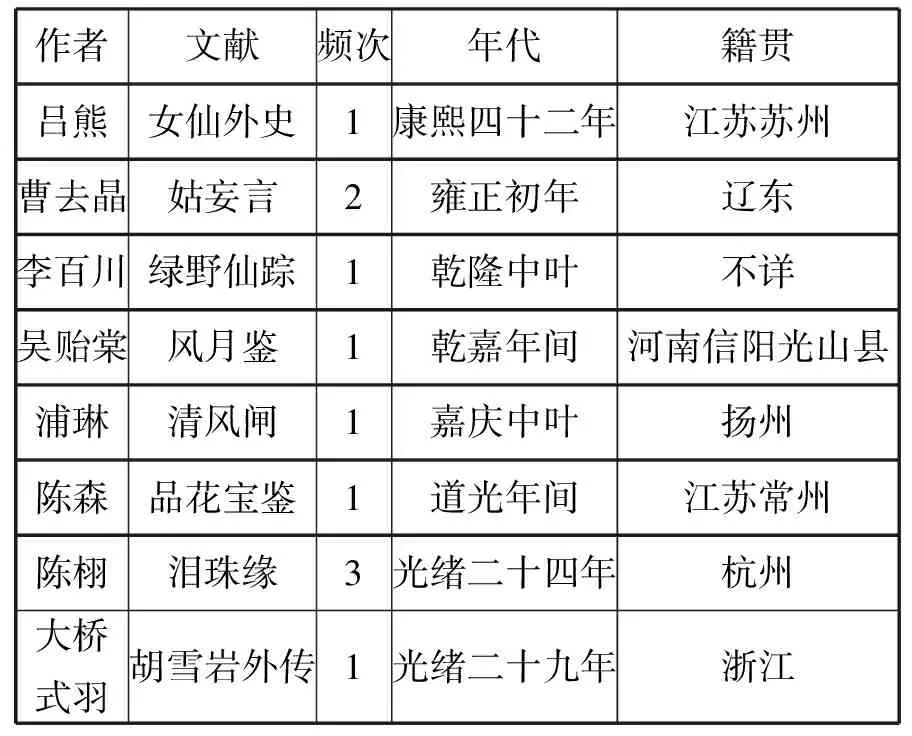

下面表1是“梳子”在部分清代小说中的使用情况:

表1 “梳子”在部分清代小说中的使用情况

从表1可以看出,“梳子”在清代是一个南北通行的通语词。“梳背”在清代小说中未见用例。

二、现代汉语方言中“梳子”义词的分布情况

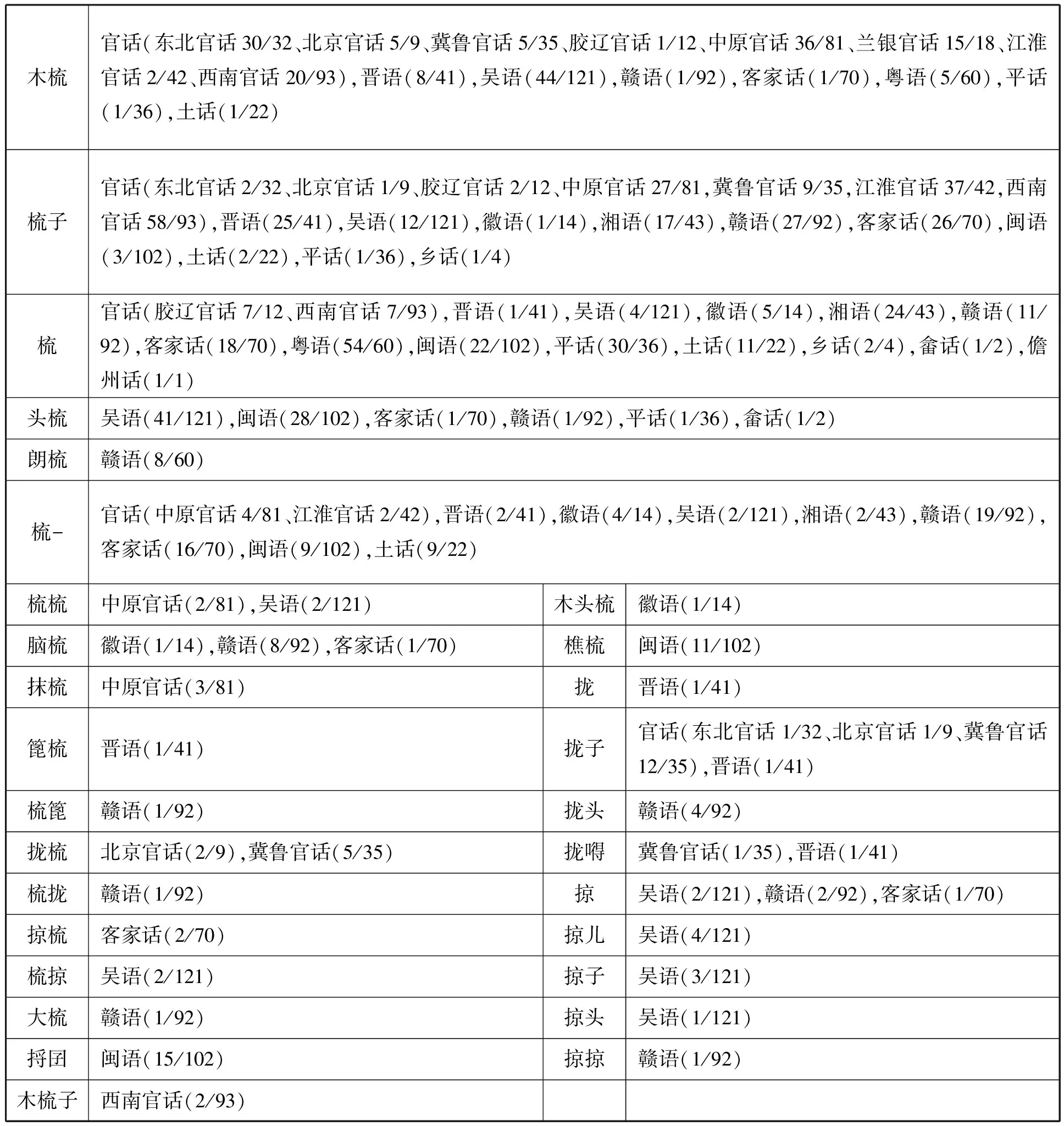

根据曹志耘主编的《汉语方言地图集》(词汇卷)“116梳子”条[4](P116),现代汉语方言中“梳子”义词的分布概况可以归纳如表2。

有些方言点两种说法并存。“梳”“梳子”并存的方言点数为江淮官话1;“木梳”“梳子”并存的方言点数为11(中原官话4、胶辽官话1、兰银官话1、冀鲁官话1、西南官话2、晋语1、赣语1);“木梳”“梳”并存的方言点数为平话1;“木梳”“梳梳”并存的方言点数为中原官话1;“木梳”“头梳”并存的方言点数为3(吴语1、平话1、闽语1);“木梳”“角梳”并存的方言点数为客家话1;“木梳”“拢子”并存的方言点数为中原官话1;“木梳”“掠头”并存的方言点数为吴语1;“木梳”“刮子”并存的方言点数为西南官话1;“樵梳”“捋囝”并存的方言点数为闽语6。

表2 现代汉语方言中“梳子”义词的分布概况

在现代汉语方言中,表“梳子”义的主导词是“木梳”“梳子”“梳”。①从省级行政区来看,“木梳”主要分布在东三省、河南、甘肃、宁夏、新疆、苏南、浙北,此外在河北、山东、山西、陕西、四川、云南、贵州等省份的部分地区有分布;“梳子”主要分布在安徽、湖北、重庆、内蒙古、山西,此外在河北、山东、江苏、湖南、江西等省份的部分地区有分布;“梳”主要分布在湖南、广西、广东、海南等省份。②从地理分布角度看,“木梳”在长江南北均有分布且呈现出非连续性,相比而言,北方更多一些。“梳子”呈现出主要沿长江分布的特点。“梳”主要分布在长江以南,同时在胶东半岛也有分布,呈远隔分布。③从方言分区来看,“木梳”集中分布在官话区(东北官话、中原官话)、吴语区。“梳子”在官话区(江淮官话、西南官话、中原官话)、晋语、湘语、赣语、客家话等方言区有分布。“梳”集中分布在粤语、平话、湘语、海南闽语,此外在赣语、吴语、客家话、土话等方言区有分布。

三、历时演变与共时分布相结合讨论相关问题

(一)从方言分布看“梳子”义主导词的历时更替

根据文中第一节的考察,“梳”比“梳子”“木梳”产生的时代要早。结合“梳”在现代汉语方言中的分布情况,我们推测“梳”在近代汉语前期曾遍及南北。“木梳”本为“梳”的下位词,它是何时上位化可表“梳子”的统称的?根据文献语料,难以判定。“木梳”和“梳子”在长江以北基本呈互补分布。据此,我们推测近代汉语时期,“木梳”“梳子”分别占据“梳”在北方的一些地盘。表“梳子”义词经历了由“梳→木梳/梳子”的历时兴替。

(二)现代汉语方言中表“梳子”义其他词的历时考察

“头梳”在明代语料中可见。明冯梦龙《山歌》卷七“摆祠堂”:“爹娘面前弗敢带重孝,短短头梳袖里藏,袖里藏,袖里藏,再来检妆里面摆祠堂。”明余象斗《皇明诸司廉明奇判公案》上卷:“及去到房,则藤床锦被,牙头梳、银粉盒、白铜镜、描金镜台。”《山歌》是吴方言作品。余象斗,福建建阳书林(今南平市建阳区书坊乡)人。将历史文献与现代方言分布相结合,吴语、闽语中“头梳”的历史至少可以推到明代。“脑梳”“朗梳”亦在明代语料中可见。明郭正域《皇明典礼志》卷十八:“……金脑梳一、金簪二……”《山歌》卷八“木梳”:“朗梳斜连霹脚后跟赶上,剔帚来得殷勤。”《汉语大词典》列有“篦梳/梳篦”“掠子”等词,《近代汉语词典》列有“梳拢/梳栊/梳笼”等,在此不赘。“拢子”和“掠子”本为齿较密的梳子。

(三)“梳子”义词的类型考察

结合“梳子”义词在近代汉语及现代汉语方言中的使用情况,我们可以看到汉语表“梳子”义的词既有单音词,又有复音词。单音词从词义演变的角度,可分为两类:一类是先有名词义“梳子”,后来引申出动词义“梳理”,“梳”即是其例;一类是先有动词义“梳理”,后来引申出名词义,“拢”“掠”便是如此。前文第一节中举例说明了“掠”的“梳理”义,在此不赘。与“掠”一样,“拢”亦有“梳理”义。《集韵·东韵》:“拢,理也。”又《董韵》:“拢,掠也。”清翟灝《通俗编·杂字》:“小理发曰拢。”唐韩偓《信笔》:“睡髻休频拢,春眉忍更长。”又《咏浴》:“再整鱼犀拢翠簪,解衣先觉冷森森。”前蜀李珣《南乡子》词之九:“拢云髻,背犀梳,焦红衫映绿罗裾。”《红楼梦》第四十二回:“过来,我替你把头发拢一拢。”

双音词中有的采用附加式,添加词缀“儿”“子”“头”“囝”,如“掠儿”“梳子”“梳儿”“拢子”“掠子”“拢头”“掠头”“捋囝”;有的采用重叠式,如“梳梳”“掠掠”;有的采用复合式。复合式又可分为联合型和偏正型。前者如“篦梳”“梳篦”“拢梳”“梳拢”“掠梳”“梳掠”,后者如“木梳”“樵梳”“头梳”“脑梳”“大梳”“朗梳”。在偏正型词语中,或添加材质语素“木”“樵”,或添加动作对象语素“头”“脑”,或添加形状语素“大”“朗”。三音节词有“木梳子”“木头梳”。我们认为这可能是方言接触的产物,是“合璧词”(2)关于“合璧词”,可参看游汝杰《合璧词与汉语词汇的双音化》,《语言研究集刊》(第9辑),上海:上海辞书出版社,2012年。。“木梳子”为“木梳”“梳子”的结合,“木头梳”为“木梳”“头梳”的结合。