论裴李岗文化的分期与年代

2021-01-21蔡金英

蔡金英

(安阳师范学院 历史与文博学院,河南 安阳 455000)

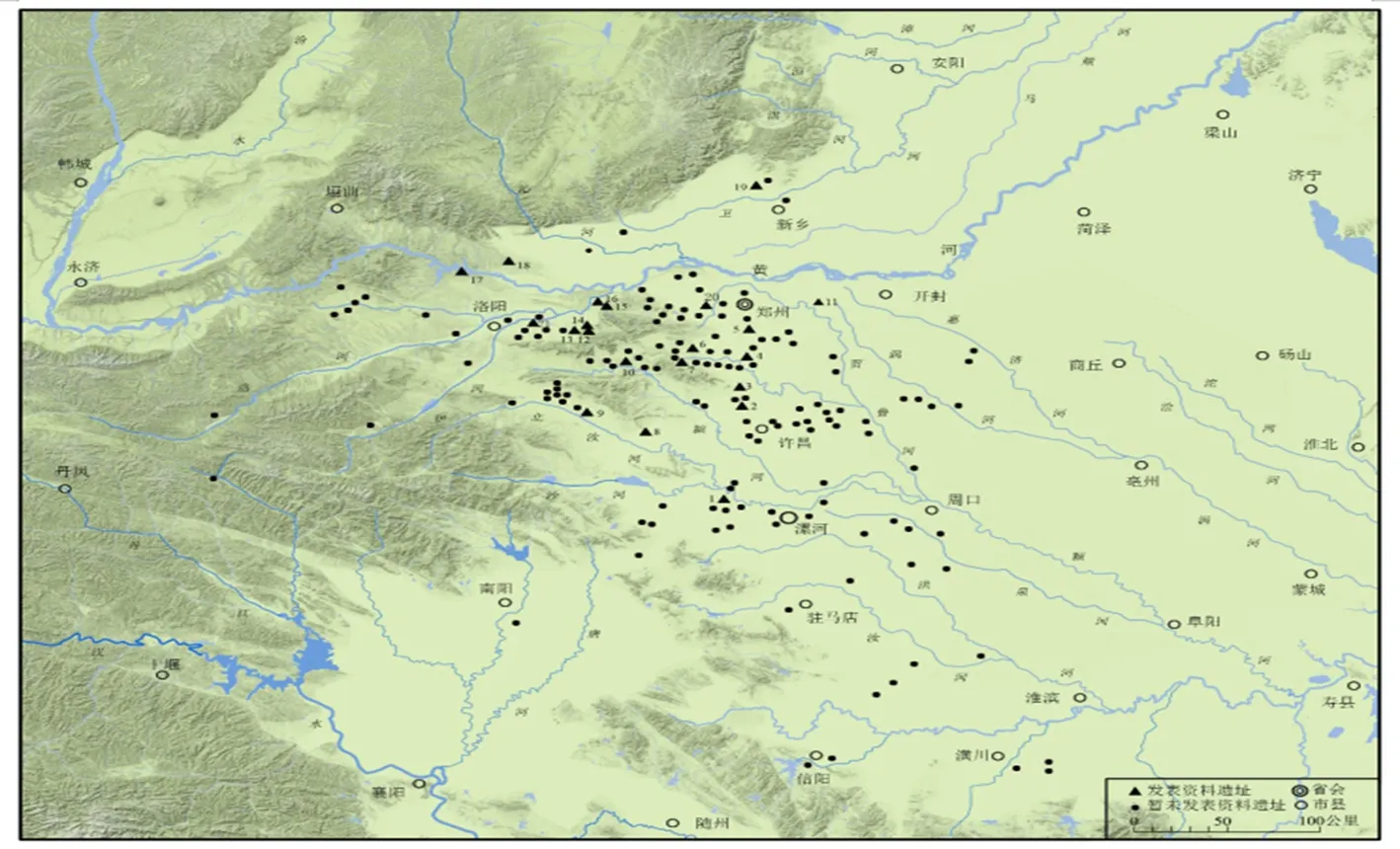

裴李岗文化的发现可以追溯到20世纪50年代。1958年春,在漯河市翟庄遗址发现了许多磨棒、舌刃铲、钵形鼎、小口球形壶,河南省文物队曾派人进行配合清理,发现不少“裴李岗文化”遗存[1]。从目前发表和调查的材料来看,裴李岗文化主要分布在河南省境内(图一)。

图一 裴李岗文化遗址分布图(1) 本图中遗址信息由郑州市文物考古研究院信应君先生提供,地理信息采自腾讯地图。

关于裴李岗文化的分期与年代问题,不少学者进行了探讨[2]。《舞阳贾湖》和《舞阳贾湖(二)》报告的出版,较为详细的报道了贾湖遗址前七次的考古收获,公布了一批具有重要层位关系和共存关系的遗迹单位,为相关问题研究提供了新材料。基于此,本文拟在前人研究的基础上,从贾湖遗址入手,结合其他典型遗址材料的分析,对裴李岗文化的分期问题做进一步探讨,并对各期的年代进行分析,以期将该文化的年代加以细化。

一、典型遗址裴李岗文化遗存分组

在目前发现的裴李岗文化遗址中,贾湖、裴李岗、石固和水泉等4处遗址公开发表的考古发掘资料较为丰富。因居址和墓地是不同功能的遗存,裴李岗文化居址中出土的陶器主要为盆、鼎、钵和罐等器类,而墓地中出土的陶器主要为壶。本文分别进行讨论。

(一)贾湖遗址

位于舞阳县北舞渡镇。河南省文物考古研究所对贾湖遗址进行过七次大规模的发掘[3],报告中的第一期遗存主要有角把罐、方口盆和溜肩壶等,这类遗存在报告中的第二期和第三期遗存中不见。报告中的第二期和第三期遗存延续性较强,遗存主要为折肩壶、圆肩鼓腹壶、折沿罐、卷沿罐、钵和鼎等。贾湖报告中的第一期遗存可命名为贾湖文化,张弛先生称为贾湖一期文化[4],其余为裴李岗文化,本文只分析讨论裴李岗文化遗存。

1.贾湖墓地裴李岗文化遗存分组

贾湖遗址发掘裴李岗文化墓葬近400座。墓葬中出土器物主要为陶壶,而且墓葬之间存在多组具有分期意义的打破关系,如:

③B→M345→M352→M395→M396→M380→③C;

③B→M299→M321→M336→M328→M335→③C;

③B→M233→M281→M282→M386→M387→③C;

③B→M61→M95→M119→M127→③C;

③B→M68→M73→M94→M76→③C;

③A→M231→③B→M54→M57→M96→③C等(“→”代表叠压和打破,下同。)

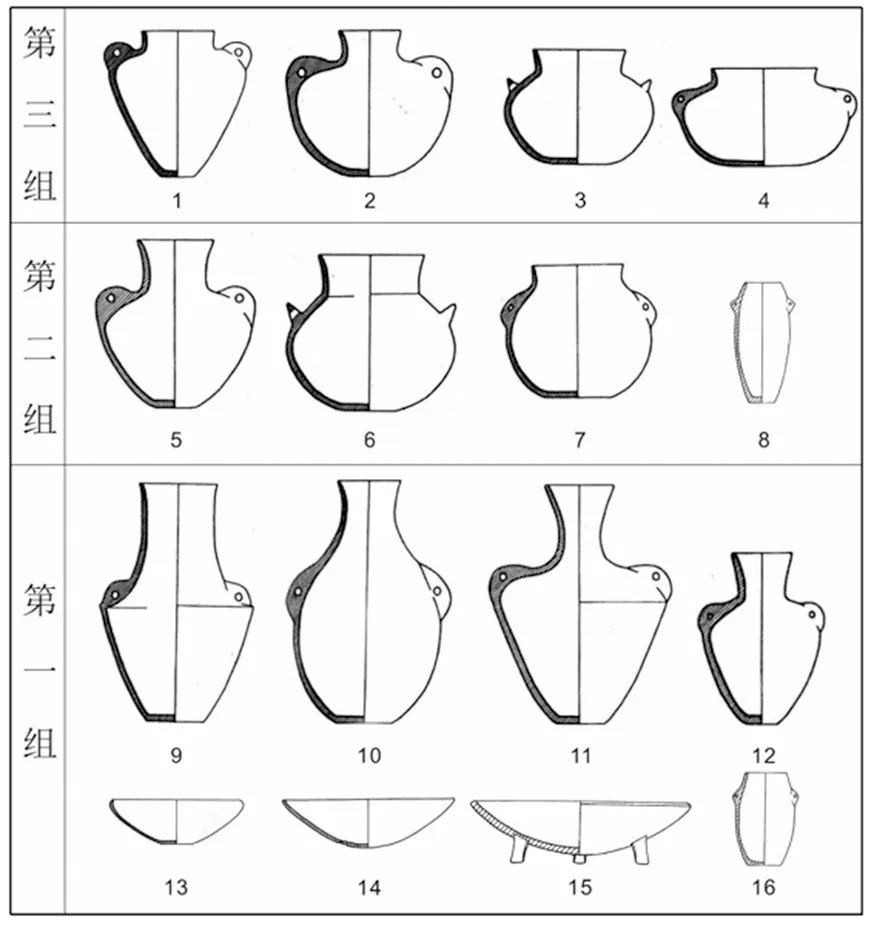

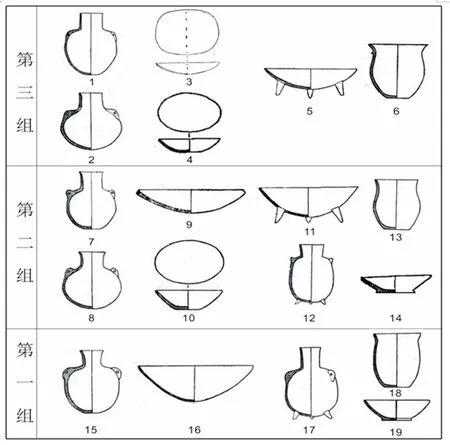

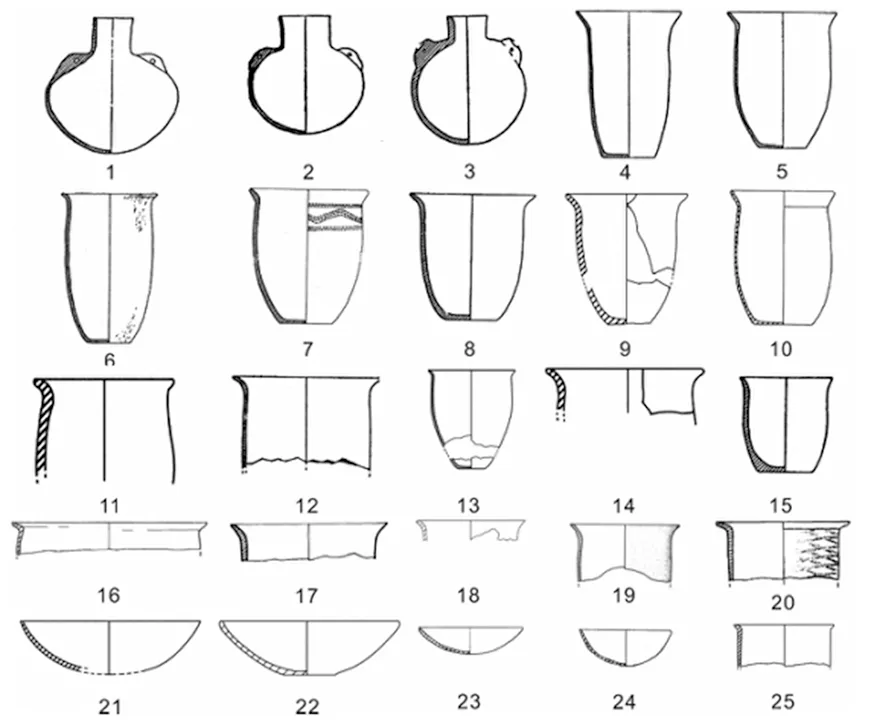

从以上数组层位关系出发,结合各墓葬出土陶器器形的变化,可将贾湖墓地发现的裴李岗文化单位区分为三组(图二)。

第一组:以西区③B层下的墓葬为代表,典型单位有M233、M277、M282、M275、M323、M366和M388等。在中区①层下也有少量单位,有M16和M486等。第一组陶器器类主要为折肩壶、圆肩鼓腹壶,另有圆肩斜直腹壶、钵、钵形鼎、盆形鼎及少量的罐等。其中圆肩鼓腹壶和圆肩斜直腹壶的壶颈呈倒八字形,壶颈较长;钵形鼎鼎足较竖直。

第二组:以西区③A层下的部分墓葬为代表,典型单位有M223、M47、M401和M239等。在中区①层下也有少量单位,有M481和M482等。第二组陶器器类主要为圆肩斜直腹壶和圆肩扁腹壶等。其中圆肩斜直腹壶的壶颈变短,呈近竖直状。

第三组:以西区③A层下的部分墓葬及②层下的墓葬为代表,典型单位有M18、M25、M203和M458等。第三组陶器器类主要为圆肩斜直腹壶、圆肩扁腹壶等。其中圆肩斜直腹的壶颈较短呈竖直状。

图二 贾湖墓地裴李岗文化遗存陶器1.M2981 2.M181 3.M252 4.M2031 5.M471 6.M4811 7.M2631 8.M4012 9.M3351 10.M2731 11.M2911 12.M961 13.M37710 14.M2202 15.M3872 16.M3731

2.贾湖居址裴李岗文化遗存分组

贾湖居址中裴李岗文化陶器遗存主要为盆、罐、碗、钵和鼎等,另有少量的壶。

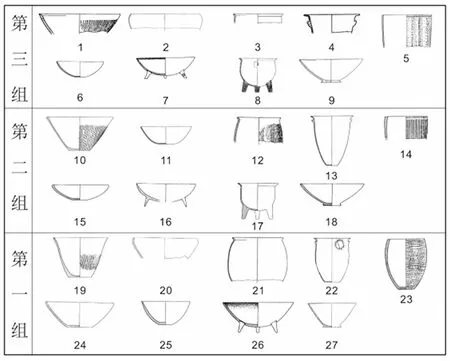

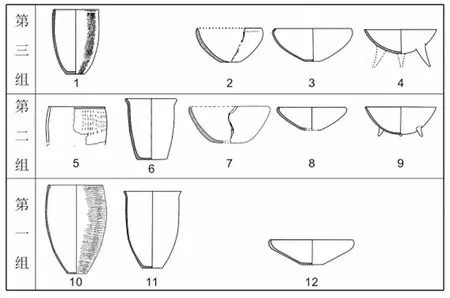

根据器形变化和层位关系,可将贾湖居址发现的裴李岗文化单位区分为三组(图三)。

图三 贾湖居址裴李岗文化遗存陶器1.H958 2.H758 3.H9513 4.H756 5.H2902 6.H1139 7.T103③19 8.H1046 9.H271 10.H11315 11.H2857 12.H1934 13.H1045 14.T114③B23 15.T114③B3 16.H1138 17.H1023 18.H10216 19.T119③C1 20.H3541 21.H1541 22.H1902 23.H356 24.H328 25.H2857 26.T109③B66 27.T34③B25

第一组:以西区③B层及③B层下的灰坑为代表,典型单位有T109③B、H35、H60、H34、H57、H66、H122、H142和H322等。第一组陶器器类主要为敞口盆、折沿罐、卷沿罐、敞口钵、敛口钵和钵形鼎,另有罐形鼎、盆形鼎和碗等。整体较瘦长,其中折沿罐和卷沿罐内折角较大,钵、盆类器物腹较深,腹部呈反弧状。鼎足足跟较竖直。

第二组:以西区③A层下的部分灰坑为代表,典型单位有H28、H113、H33、H102和H104等。第二组陶器器类主要为敞口盆、折沿罐、卷沿罐、敞口钵和钵形鼎,另有罐形鼎和碗等。折沿罐和卷沿罐内折角变小,钵、盆类器物腹部变浅,腹部呈斜直状。鼎足足跟微外撇。

第三组:以西区③A及③A层下的部分灰坑为代表,典型单位有H105、H75、H95和H290等。第三组陶器器类主要为敞口盆、敛口盆、折沿罐、卷沿罐、敞口钵、钵形鼎,另有罐形鼎碗等。折沿罐和卷沿罐内折角较小,沿呈近平直状,钵、盆类器物腹部较浅,腹部微外弧。鼎足足跟外撇较甚。

墓地和居址中出土器物组合虽然差异比较大,然而墓地中出土的壶、钵和盆形鼎等在居址中可找到对应器类,墓地和居址应为同一考古学文化产生的不同功能的遗存。从层位关系、器物组合和遗存特征来看,贾湖墓地裴李岗文化第一组遗存与居址的第一组对应,可称作贾湖遗址裴李岗文化第一组遗存。贾湖墓地裴李岗文化第二组遗存与居址的第二组对应,可称作贾湖遗址裴李岗文化第二组遗存。贾湖墓地裴李岗文化第三组遗存与居址的第三组对应,可称作贾湖遗址裴李岗文化第三组遗存。

(二)裴李岗遗址

位于新郑县西北的裴李岗村。1977年、1978年和1979年,裴李岗遗址经过三次考古发掘,共发掘104座墓葬[5]。据1979年发掘报告,裴李岗遗址中发现有窖穴12个(H16-27),坑内遗物很少,出土有三足钵、双耳壶及夹砂深腹罐等,但是器物图均未发表。裴李岗遗址的陶器主要出自墓葬中,器类主要是壶,另有钵、罐、鼎及少量的碗和豆等。

图四 裴李岗墓地裴李岗文化遗存陶器1.M981 2.M872 3.M17 4.M377 5.M921 6.M543 7.M592 8.M831 9.M424 10.M545 11.M1106 12.M584 13.M885 14.M375 15.M1161 16.M1115 17.M10010 18.M387 19.M1155

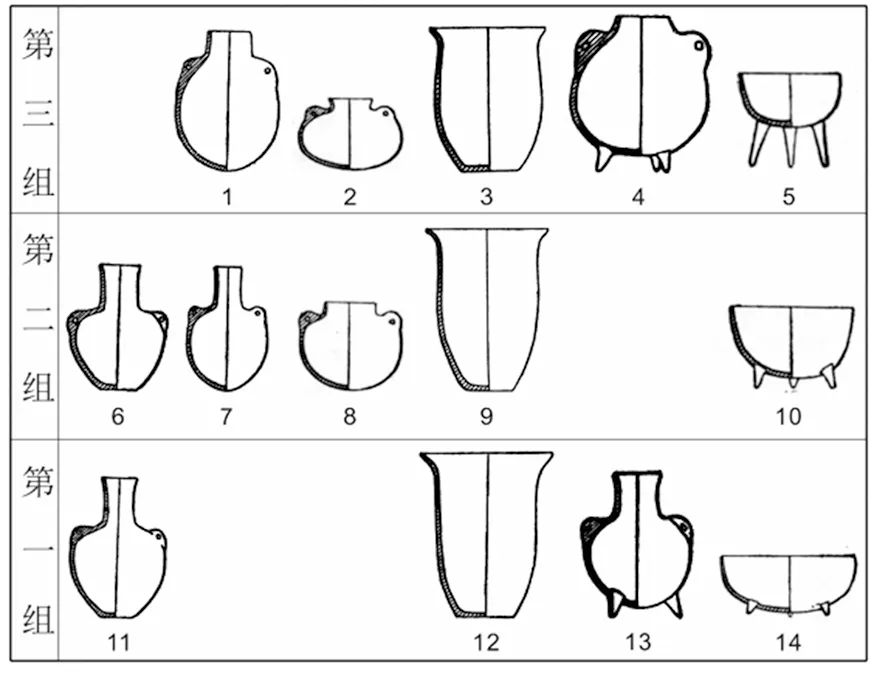

根据报告中介绍的上、下层层位关系和遗存器形变化,可将裴李岗墓地发现的裴李岗文化遗存单位区分为三组(图四)。

第一组以M16、M38、M113、M94、M100、M109和M111等单位为代表。陶壶壶颈较长,颈部呈倒八字形;陶罐大卷沿,器身瘦高。整体特征与贾湖墓地第一组较为相似。

第二组以M59、M55、M75、M83、M/04和M110等单位为代表。陶壶壶颈近竖直;陶罐卷沿较甚。整体特征与贾湖墓地第二组较为相似。

第三组以M98、M67、M107、M87、M56、M92和M33等单位为代表。陶壶壶颈竖直,器身矮胖;陶罐卷沿至近平状,器身矮胖。整体特征与贾湖墓地第三组较为相似。

(三)石固遗址

位于长葛县西南。石固遗址最早于1972年被发现。1978年~1980年,河南省文物考古研究所对其进行了四次发掘[6]。

1.石固墓地裴李岗文化遗存分组

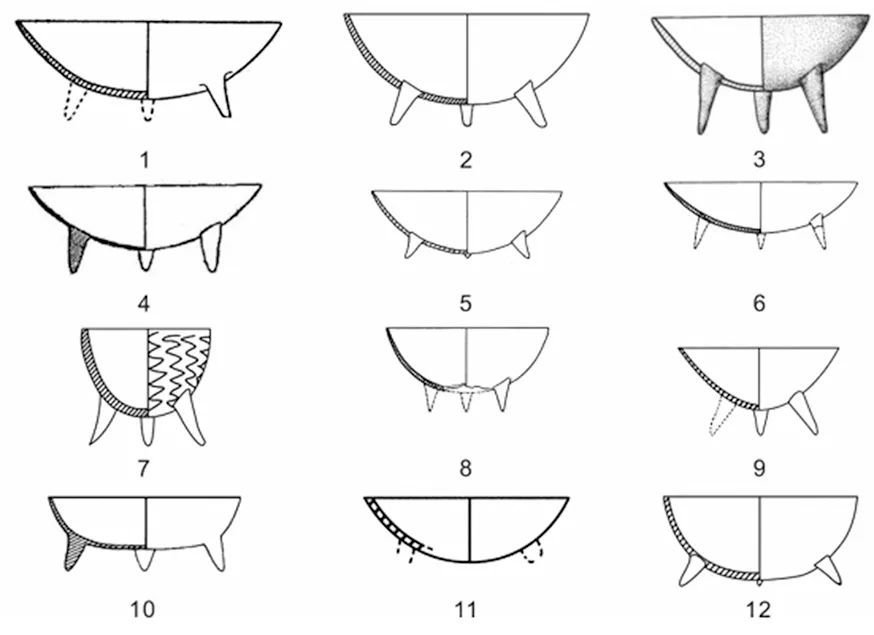

石固遗址共发掘裴李岗文化墓葬69座。陶器器类主要是壶,另有钵、罐、少量的鼎及碗和豆等。根据器形变化及诸单位组合提供的共存关系,我们可以把石固墓地中的裴李岗文化遗存单位分为三组(图五)。

图五 石固墓地裴李岗文化遗存陶器1.M461 2.M132 3.M121 4.M123 5.M54 6.M395 7.M231 8.M371 9.M861 10.M543 11.M541 12.M42

第一组以M14、M23、M37、M44、M54和M65等单位为代表。壶颈呈倒八字形,器身瘦长;罐器身瘦长。整体特征同于贾湖墓地裴李岗文化第一组。

第二组:以M12、M5和M39等单位为代表。整体器身变矮,钵形鼎鼎足变长。整体特征同于贾湖墓地和裴李岗墓地第二组。

第三组:以M46、M86和M13等单位为代表。壶和罐都较矮胖。整体特征同于贾湖墓地和裴李岗墓地第三组。

2.石固居址裴李岗文化遗存分组

石固遗址中A区发现裴李岗文化时期房基3座,灰坑189座。

石固居址中的叠压打破关系有:

F7→M65; H101→H130; H175→H171; H203→H210; H172→H179; H107→M25。

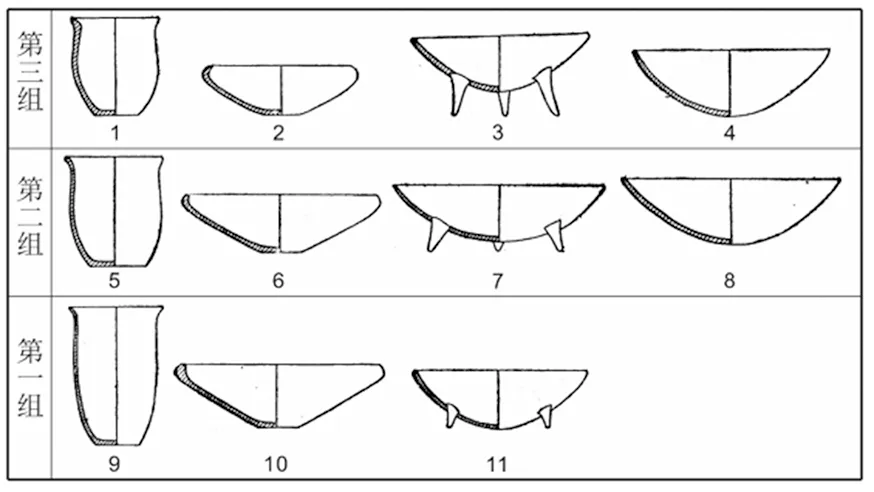

结合石固遗址中的层位关系及器物的演变规律,我们可以把石固居址中的裴李岗文化遗存单位分为三组(图六)。

图六 石固居址裴李岗文化遗存陶器1.H2383 2.H2221 3.H1011 4.H2295 5.H1473 6.H904 7.H1462 8.H452 9.BT5②1 10.H901 11.H1671 12.H1432

第一组以H143、H167等单位为代表。器身较瘦长,敛口罐敛口较甚,卷沿罐卷沿内折角较大、钵下腹部内凹。整体特征同于贾湖居址第一组。

第二组以H45、H146、H147、T9②、BT5②等单位为代表。器身变矮,敛口罐敛口程度较第一组时减轻,卷沿罐内折角减小,钵腹斜直,钵形鼎鼎足微为撇。整体特征同于贾湖居址第二组。

石固墓地和居址中的罐和鼎有些器形相似,可进行比对。石固遗址中裴李岗文化墓地遗存第一组大致与居址的第一组对应,可称作石固遗址裴李岗文化第一组遗存。裴李岗文化墓地遗存第二组大致与居址的第二组对应,可称作石固遗址裴李岗文化第二组遗存。裴李岗文化墓地遗存第三组大致与居址的第三组对应,可称作石固遗址裴李岗文化第三组遗存。

(四)水泉遗址

位于郏县安良乡。水泉遗址1971年曾发现不少石、陶器,1976年又发现一些遗物,嗣后县文化馆曾派人调查[8]。1986年11月间中国社会科学院考古研究所河南一队在此进行了试掘,后又进行过四次小规模发掘[9]。

1.水泉墓地裴李岗文化遗存分组

水泉遗址共发掘裴李岗文化的墓葬120座。水泉墓地裴李岗文化陶器遗存主要是壶,另有钵、罐、鼎及少量的碗、器盖和勺等。依据器物演变规律和共存关系,可以把水泉墓地中的裴李岗文化遗存单位分为三组(图七)。

图七 水泉墓地裴李岗文化遗存陶器1.M291 2.M714 3.M21 4.M983 5.M94 6.M141 7.M862 8.M722 9.M965 10.M332 11.M321 12.M135 13.M2921 14.M242

第一组以M13、M24、M29、M32、M49等单位为代表。器身较瘦长,壶颈呈倒八字形;罐微折沿;钵形鼎鼎足较矮。整体特征与贾湖墓地裴李岗文化第一组和裴李岗墓地第一组相同。

第二组以M14、M20、M33、M72、M81、M86、M96、M116等单位为代表。器身变矮,壶颈近竖直;罐折沿较甚;钵形鼎鼎足变长。整体特征与贾湖墓地裴李岗文化第二组和裴李岗墓地第二组相同。

第三组以M2、M4、M9、M29、M71、M80、M98等单位为代表。器物器身较矮胖,壶的颈部近直;罐折沿至近平状;钵形鼎鼎足较长。整体特征与贾湖墓地裴李岗文化第三组和裴李岗墓地第三组相同。

20世纪80年代起,科技在食品工业中的应用范围逐步加大,更多的食品企业开始尝试将科技运用于食品原料生产、加工、消费等诸多方面。科技开始与食品工业全产业链条实现“亲密接触”:如将液体香料、油脂等经微胶囊化转变成粉末香精、粉末食用油脂等固体颗粒的微胶囊技术;对于一些不稳性的敏感性物料,经微胶囊化后可免受环境中湿度、氧气、紫外线等不良因素的干扰,以便于加工、贮藏与运输的技术;靠电磁波将能量传递到被加热物体内部的微波加热技术;微波杀菌技术等。

2.水泉居址裴李岗文化遗存分组

水泉遗址发现窖穴83座,陶窑2座,水泉居址中出土有罐、钵和钵形鼎,另有少量的壶等。依据器物演变规律和共存关系,可以把水泉居址中的裴李岗文化遗存单位分为三组(图八)。

图八 水泉居址裴李岗文化遗存陶器1.H416 2.H31 3.H225 4.H185 5.H182 6.H581 7.H415 8.H104 9.H321 10.H474 11.H302

第一组以H30、H32和H47等单位为代表。器身较瘦长,罐微折沿、钵形鼎鼎足较矮。整体特征与贾湖居址第一组相同。

第二组以H10、H41和H58等单位为代表。罐折沿较甚,钵形鼎鼎足变长。整体特征与贾湖居址第二组相同。

第三组以H3、H22 和H41等单位为代表。罐折沿至近平状,钵形鼎鼎足较长。整体特征与贾湖居址第三组相同。

水泉墓地和居址中的罐器形相似,可进行比对。水泉遗址中裴李岗文化墓地遗存第一组大致与居址的第一组对应,可称作水泉遗址裴李岗文化第一组遗存。裴李岗文化墓地遗存第二组大致与居址的第二组对应,可称作水泉遗址裴李岗文化第二组遗存。裴李岗文化墓地遗存第三组大致与居址的第三组对应,可称作水泉遗址裴李岗文化第三组遗存。

二、其他遗址裴李岗文化遗存分析

唐户遗址位于新郑市观音寺镇唐户村西部和南部。2006~2008年发掘揭露裴李岗文化遗存面积8000平方米。发现一批裴李岗文化遗存,主要是居址遗存[10]。遗存可分为两组。第一组以F3、H113和ⅢT1112⑥A等单位为代表。遗存形态与贾湖居址第一组大致相同(图十,8)。第二组以ⅢT1013⑨A、ⅢT1113⑧A、ⅢT1113⑨A、F21、H26、F34、F55和H104等单位为代表。遗存形态与贾湖居址第二组大致相同(图九,10、23、24;图十,5、6)。

图九 其他遗址出土裴李岗文化陶器1.沙窝李M301 2.沙窝李M242 3.莪沟北岗M311 4.沙窝李M241 5.沙窝李M164 6.莪沟北岗M343 7.孟庄XⅢT69H1329 8.莪沟北岗M124 9.东山原DY16 10.唐户F217 11.水地河采2 12.王城岗WT131H34113 13.瓦窑嘴95T2H123 14.北营BY4 15.莪沟北岗M174 16.宋庄H511 17.寨根T17⑥2 18.高崖H126 19.朱寨H2153 20.长泉H492 21.西坡XP7 22.高崖H1217 23.唐户F346 24.唐户H1042 25.瓦窑嘴95T2H242

沙窝李 位于新郑县北约35公里处。1981年9月进行了试掘,1982年春正式发掘,共揭露面积约850平方米,发现裴李岗文化的墓葬32座,灰坑27个,但灰坑发表器物较少[11]。墓地遗存可分为三组。第一组以M6、M12、M13和M24等单位为代表。壶颈呈倒八字形,器身瘦长;罐折沿,器身瘦长。整体特征同于裴李岗墓地第一组(图九,4;图十,4)。第二组以M10、M16和M29等单位为代表。壶颈近竖直;罐折沿较甚,器身变矮胖。整体特征同于裴李岗墓地第二组(图九,2、5)。第三组以M1和 M30等单位为代表。壶颈竖直,呈扁腹状,整体特征同于裴李岗墓地第三组(图九,1)。

莪沟北岗位于密县城南约八公里的莪沟村北岗上。1977年、1978年共发掘裴李岗文化墓葬68座,房基6座,灰坑44个[11]。墓地遗存可分为两组。第一组以M15、M13等单位为代表。壶形鼎的壶颈呈倒八字形,壶颈较长;陶罐卷沿,器身瘦高。整体特征同于裴李岗墓地第一组。第二组以M12、M17、M31、M40和M53等单位为代表。壶颈近竖直;陶罐卷沿较甚,器身较矮。整体特征同于裴李岗墓地第二组。莪沟北岗居址遗存可分为两组。第一组以H22和H27等单位为代表。遗存整体特征同于贾湖居址裴李岗文化第一组遗存(图九,6)。第二组以H17、F3、H41、H42和H34等单位为代表。遗存整体特征同于贾湖居址第二组遗存(图九,3、8)。

瓦窑嘴 位于巩义市区(孝义镇)西环路西侧。瓦窑嘴遗址发掘的主要为居址遗存,1995年、1996年共发掘灰坑29个、陶窑1座[12]。遗存可分为两组。第一组以95T2H1、T1H2、T2H2等单位为代表。卷沿罐微卷沿,钵形鼎和钵器腹较深,整体特征与贾湖居址第二组相同(图九,13;图十,12)。第二组以WT1H2、T4H1、WT4H5、WT2H4等单位为代表。卷沿罐卷沿较甚,壶呈球形腹,钵形鼎三足外撇,整体特征与贾湖居址第三组相同(图九,25)。

中山寨 位于汝州市(原临汝县)纸坊乡,1984、1985年和1986年发掘裴李岗文化窖穴9座[13]。遗存可分为两组。第一组以H19、H17、T107④和T101④等单位为代表,钵形鼎微外撇,钵腹部微外弧,整体特征与贾湖居址第二组相同(图十,2)。第二组以H18 、H36和T102④等单位为代表,壶形鼎和罐形鼎器身矮胖,钵形鼎鼎足外撇较甚。整体特征与贾湖居址第三组相同(图十,7)。

王城岗 位于登封县告成镇西北。发掘有裴李岗文化灰坑2个和墓葬1座[14]。王城岗遗址中的陶器主要出自灰坑H341中,主要有罐、钵、钵形鼎和碗等,器物总体特征与贾湖居址第二组相似(图九,12;图十,1)。

马良沟 位于密县城东偏南来集公社桧树亭大队马良沟生产队村西。1979年进行了试掘,裴李岗文化遗存主要出自H1中[15]。遗存有罐、钵和镂空三足器等。卷沿罐内折较明显,鼎足外撇明显,整体特征同于贾湖居址第三组(图十,9)。

东山原 位于巩义市南约20公里的铁生沟村以南。裴李岗文化遗存主要系采集或征集而来,主要有缸、罐、钵、盆、碗等[16]。卷沿罐口沿卷沿较甚、钵腹部微外弧,整体特征同于贾湖居址第二组(图九,9)。

北营 位于北营自然村南部,坞罗河东岸的一个台地。采集有裴李岗文化的钵形鼎和深腹罐等[17]。卷沿罐卷沿较甚,钵形鼎足跟微外撇,整体特征同于贾湖居址裴李岗文化第二组(图九,14)。

坞罗西坡 位于坞罗河西岸,向南与北营遗址隔河相望。采集的裴李岗文化器物主要有钵、碗、盆等[17]。从遗存特征来看,裴李岗文化延续时间较长,相当于贾湖居址裴李岗文化第一组到第三组的遗存都有出土(图九,21)。

宋庄 位于中牟县张庄镇宋庄村西。主要发现有裴李岗文化时期的罐和钵等[18]。遗存整体特征同于贾湖居址裴李岗文化第二组(图九,16)。

朱寨 位于郑州高新技术开发区沟赵办事处朱寨村东部。发掘出土的裴李岗文化遗迹主要是灰坑,遗物主要有壶、钵形鼎、罐和钵等[19]。壶颈较竖直,钵形鼎鼎足微外撇,卷沿罐卷沿较甚,腹部较竖直,钵腹部微外弧等。遗存特征整体同于贾湖居址裴李岗文化第二组(图九,19;图十,3)。

高崖 位于洛阳偃师县高龙乡高崖村。发掘有裴李岗文化时期的灰坑,出土有罐、壶、钵形鼎和钵等[20]。卷沿罐卷沿较甚,敞口钵腹部微外弧,整体特征同于贾湖居址裴李岗文化第二组(图九,18、22)。

长泉 位于济源市西南约35公里的下冶乡长泉村西边的黄土台地上。发现有裴李岗文化灰坑。出土器物有罐、钵形鼎等[21]。罐折沿较甚,钵形鼎鼎足微外撇,整体特征同于贾湖居址裴李岗文化第二组(图九,20;图十,10)。

图十 其他遗址出土裴李岗文化陶器1.王城岗WT131H1344 2.中山寨T107④4 3.朱寨H2153 4.沙窝李M36 5.唐户F219 6.唐户ⅢT1113⑧A1 7.中山寨H366 8.唐户ⅢT1112⑥A1 9.马良沟T1H12 10.长泉H652 11.水地沟采7 12.瓦窑嘴T2H24

水地河 位于巩县县城(孝义镇)以东约8公里处。发现有裴李岗文化灰坑,出土有夹砂深腹罐、大口钵、钵形鼎等,另有球形壶和假圈足碗等[22]。钵腹微外弧,卷沿罐卷沿较甚,钵形鼎鼎足微外弧,整体特征同于贾湖居址裴李岗文化第二期(图九,11;图十,11)。

寨根 位于孟津县一片黄河河曲地带的前沿台地上。发现有裴李岗文化灰坑7个,墓葬12座。12座墓葬中均未见随葬品[23]。器物有卷沿罐、钵、钵形鼎等。卷沿罐卷沿较甚,钵腹微外弧,钵形鼎鼎足微外撇,整体特征同于贾湖居址裴李岗文化第二组(图九,17)。

孟庄 位于河南省辉县市孟庄镇东侧的台地上。发现有裴李岗文化的灰坑7个。器物主要有罐、壶和钵形鼎等[24]。罐为大卷沿,壶口颈较长,钵形鼎鼎足较竖直,整体特征同于贾湖居址裴李岗文化第一组(图九,7)。

三、裴李岗文化遗存的分期

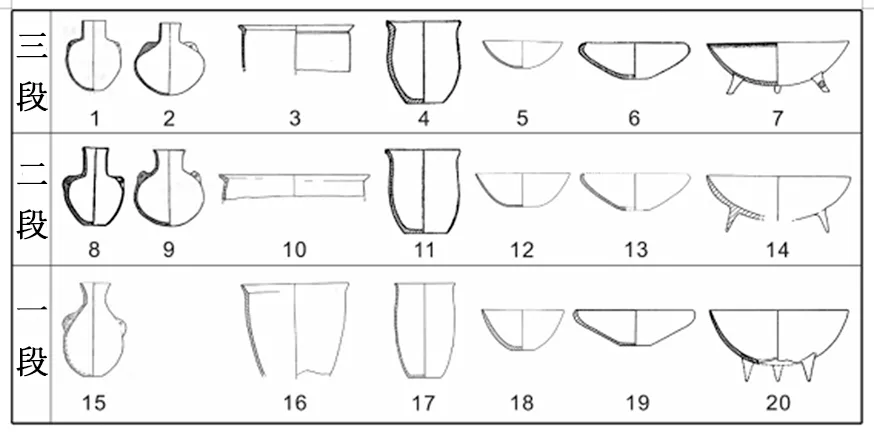

根据以上分析,结合各遗址材料的年代对应关系,可将目前发现的裴李岗文化遗存分为具有年代早晚关系的三段。

一段:以贾湖遗址第一组、裴李岗遗址第一组、石固遗址第一组和水泉遗址第一组为代表,还包括莪沟北岗遗址第一组,沙窝李遗址第一组,坞罗西坡遗址和孟庄遗址中的裴李岗文化遗存。

二段:以贾湖遗址第二组、 裴李岗遗址第二组、唐户遗址第二组、石固遗址第二组和水泉遗址第二组为代表,还包括莪沟北岗遗址第二组、沙窝李遗址第二组、瓦窑嘴遗址第一组、中山寨遗址第一组及高崖遗址、宋庄遗址、朱寨遗址、王城岗遗址、东山原遗址、北营遗址、坞罗西坡遗址、长泉遗址、水地河遗址和寨根遗址中的裴李岗文化遗存。

三段:以贾湖遗址第三组、裴李岗遗址第三组、石固遗址第三组和水泉遗址第三组为代表,还包括沙窝李遗址第三组、瓦窑嘴遗址第二组、中山寨遗址第二组及马良沟遗址和坞罗西坡遗址中的裴李岗文化遗存。

裴李岗文化各段之间,壶、罐、钵和钵形鼎等陶器,在器形方面的演变关系也较为清晰(图十一)。

图十一 裴李岗文化典型陶器演变图

壶可分为平底壶和圜底壶,此二型壶的演变规律较为一致,均为壶身渐变矮胖,壶颈逐渐变竖直。

钵可分为平底钵和圜底钵,平底钵又可分为敞口钵和敛口钵,不同型的钵演变规律一致,腹部由反弧内凹状逐渐到斜直到腹部外弧。

罐主要可分为卷沿罐和折沿罐,器身渐矮胖。折沿罐内折角逐渐变小呈近平直状。卷沿罐由大卷沿逐渐沿面近平。

钵形鼎足跟由较竖直到逐渐外撇较甚。

综上,以层位关系为基础,结合器物组合和器形演变,可把裴李岗文化的三段当作裴李岗文化发展的三期。第一期陶器除少量钵和钵形鼎为圜底外,余多为平底,陶壶均为平底。壶颈部较长呈倒八字形;钵腹较深;罐口沿为大卷沿或折沿较大;鼎腹部较深,鼎足较竖直。第二期整体器形变矮。壶颈变短接近竖直;钵腹变浅;罐口沿卷沿较甚;鼎腹变浅,鼎足微外撇。第三期整体器形矮胖。壶颈变短基本竖直;罐卷沿至近平状;鼎腹变浅,足跟外撇更甚,钵形鼎和盆形鼎的足跟还有变高趋势。

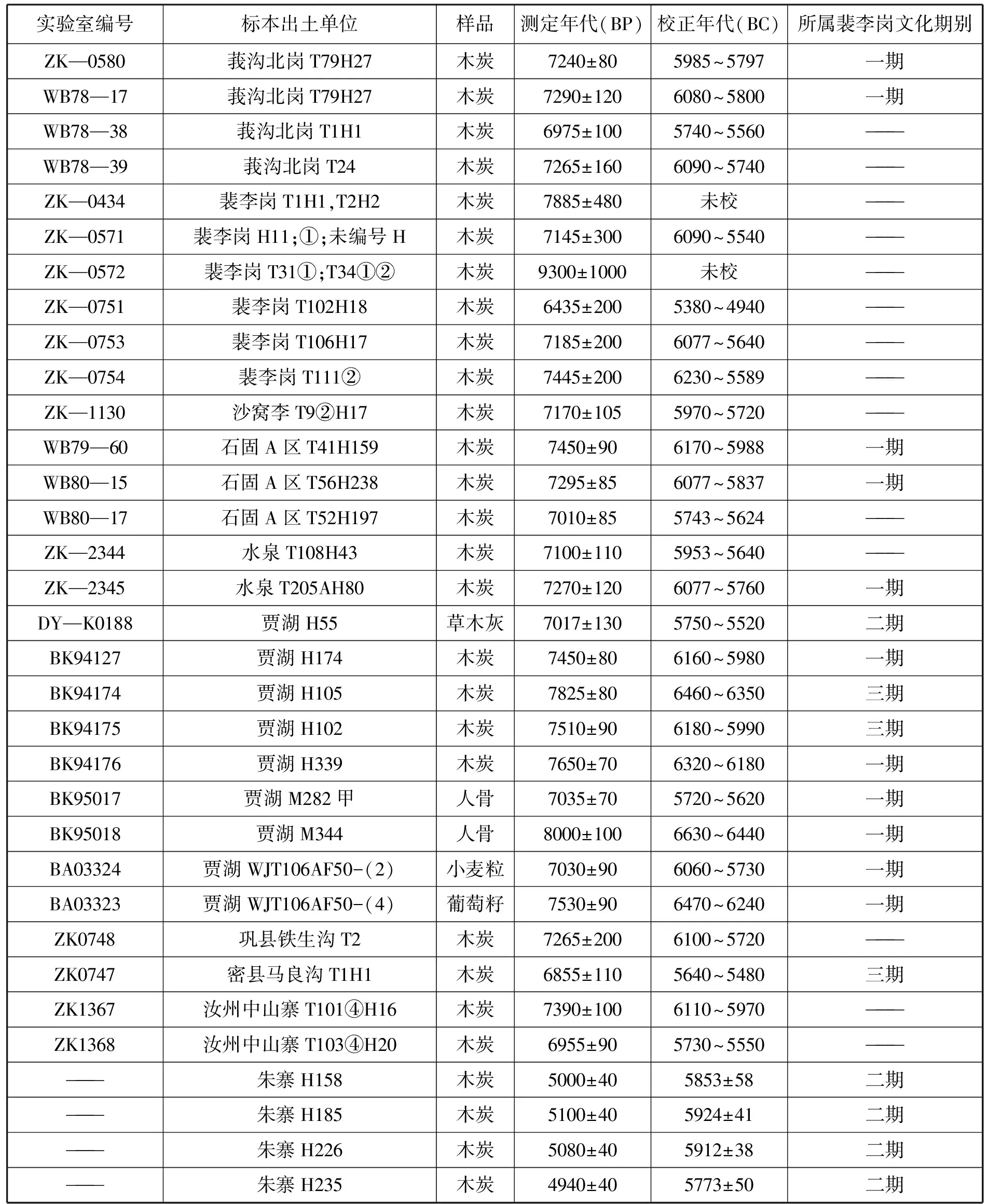

四、裴李岗文化的年代

在相对年代方面,裴李岗文化晚于贾湖文化,早于仰韶初期遗存。在绝对年代方面,裴李岗文化诸遗址的碳十四测年数据目前有33个(表一),我们依据标本出土单位中出土遗物所处的期别,将这些数据进行期别归属,然后对各期的年代进行讨论,不过其中相当一部分数据的测定标本所在单位没有发表遗物,它们所属的期别不明确。

裴李岗文化的测年标本大部分为灰坑中或者探方中的标本,只有贾湖遗址中对几具人骨标本进行了测年。由于人骨样品测年数据与草木灰样品的测年数据偏晚[25],因此本文主要参考木炭样品的测年。

以上诸标本中,可以确定属于裴李岗文化第一期的测年数据来自莪沟北岗、石固、水泉和贾湖等遗址,根据以上诸遗址中的测年校正数据,我们大致可把裴李岗文化第一期的年代范围定在6470~5800BC之间。

明确属于裴李岗文化第二期的测年数据来自贾湖和朱寨遗址,根据以上遗址中的测年校正数据,并结合第一期遗存的年代范围,我们大致可把裴李岗文化第二期的年代定在5800~5500BC之间。

属于裴李岗文化第三期的单位有贾湖H102、贾湖H105和马良沟T1H1,而贾湖遗址两个单位的测年数据明显偏早,马良沟遗址编号ZK0747的测年应代表了第三期的年代上限,而在裴李岗文化基础上兴起的仰韶初期遗存年代已到了5000BC左右[26],因此推测第三期的年代下限最迟应不超过5000BC,我们大致确定裴李岗文化第三期的年代范围为5500~5000BC。

表一 裴李岗文化碳十四测年数据一览表(2)半衰期为5730年,以1950年为计年起点。数据来源:贾湖遗址的数据来自《舞阳贾湖》(科学出版社,1999年)和《舞阳贾湖(二)》(科学出版社,2015年),朱寨遗址的相关数据来自《郑州市朱寨遗址裴李岗文化遗存》(《考古》2017年第5期),其余数据来自《中国考古学碳十四年代数据集(1965—1991)》(文物出版社,1991年)。

五、结语

裴李岗文化主要分布在中原地区的核心区域河南省境内,为中原文化的发展强盛奠定了基础,在中国文明化进程中发挥了重要作用。

裴李岗文化墓地中出土器物主要为陶壶,且壶的形态主要为圆肩鼓腹壶和圆肩斜直腹壶,另外有折肩壶和圆肩扁腹壶等。居址中出土器物主要为罐、钵、鼎和碗等。罐主要为折沿罐和卷沿罐,还有侈口罐和敛口罐。钵主要为平底钵,还有少量圜底钵,平底钵又可分为敞口钵和敛口钵。鼎主要为钵形鼎,另有罐形鼎和壶形鼎等。

根据器物的演变规律,结合层位学材料,裴李岗文化遗存可分为三期。

第一期遗存目前主要见于豫中地区,目前发布材料的遗址有贾湖、裴李岗、唐户、石固、莪沟北岗、水泉遗址和沙窝李等。遗存整体特征呈现瘦高特征。根据碳十四测年校正数据,我们大致可以把裴李岗文化第一期的年代范围定在6470~5800BC之间。

第二期遗存分布范围较一期时向西边和向东边都有所扩展。目前发布材料的遗址在第一期基础上新增加有瓦窑嘴、中山寨、王城岗、宋庄、朱寨和高崖等。即西边到了豫西孟津一带,东边到了中牟地区。遗存整体特征较一期时有向矮胖转变的趋势。根据碳十四测年校正数据,我们推断裴李岗文化第二期的年代在5800~5500BC之间。

第三期遗存分布范围较二期时缩小,主要分布在豫中地区,与第一期遗存分布范围大体重合。目前发布材料的遗址有贾湖、裴李岗、石固、水泉、沙窝李和瓦窑嘴等。遗存整体器形较矮胖。根据其遗存特征,结合第二期的年代,推断裴李岗文化第三期的年代范围为5500~5000BC。