唐宋茶文化和茶器在朝鲜半岛的传播及影响

2021-01-21刘明杉

刘明杉

(中国社会科学院 古代史研究所,北京 100101)

一、唐宋茶文化在朝鲜半岛的传播和发展

入唐的新罗求法僧人和求学文士将唐茶饮法和茶仪等带回国后,朝鲜半岛的饮茶之风盛行起来。半岛南部洛东江下游的伽倻地区土地肥沃,据《三国史记》“新罗本纪”载,兴德王三年“冬十二月遣使入唐朝贡,文宗召对于麟德殿,宴赐有差。入唐廻使大廉持茶种子来,王使植地理山。茶自善德王时有之,至于此盛焉。”[1](P95)善德王在位之时,中国正值唐初,茶已在朝鲜半岛传播。兴德王三年是唐太和二年(公元828年),金大廉遵王命种茶的地理山,位于今韩国智异山南双溪寺一带。该书还记新罗散文家、学者薛聪所作寓言散文《花王戒》,其中谈到茶的功效。“又有一丈夫,布衣韦带,戴白持杖,龙钟而步,伛偻而来曰:‘仆在京城之外,居大道之旁,下临苍茫之野景,上倚嵯峨之山色,其名曰白头翁。窃谓左右供给虽足,膏粱以充肠,茶酒以清神,巾衍储藏,须有良药以补气,恶石以蠲毒。”[1](P396)

新罗人饮用的国产茶和进口唐茶都是饼茶,曾在僖宗时期入唐为官的新罗文士崔致远(公元875一?年)自称道家,因思想倾向于儒家,被尊为“海东孔子”。在其为双溪寺真鉴国师(公元775一850年)所作碑文中记有新罗人饮用饼茶的情景,“复有以汉茗为供者,则以新爨石釜,不为屑而煮之。曰吾不识是何味,濡腹而已。守真忤俗,皆此类也。”(1)(新罗)崔致远:《有唐新罗国故知异山双溪寺教谥真鉴禅师碑铭并序》,见(清)董诰等:《全唐文·唐文拾遗》卷四十四,北京:中华书局,1983年,第10866页。他在《谢探请料钱状》中,讲自己在扬州任淮南节度使高骈幕僚时,因见到新罗使臣的船只,就给父母买了茶和药,附家书一封捎回国。“伏蒙太尉念扫德门,许迁代舍。濡毫染牍,深惭雪苑之清才;顶豸腰鱼,遽忝霜台之峻秩。传天上披朱之命,荣日边垂白之亲。以宣父见知,则实同陈隼;以远人多幸,则不让汉貂。虽乖就养无方,必想宗族称孝。然而烟波阻绝,难申负米之心;……况久无乡使,难附家书,惟吟《陟岵》之诗,莫遇渡溟之信。今有本国使船过海,某欲买茶药寄附家信。……伏惟太尉念以依门馆次三千客,别庭闱已十八年,既免行佣,有希反哺,特赐探给三个月料钱。所兾禄遂及亲,远分光于异域。”[2](P290)文中写到他在高骈太尉处受到重用和礼遇,又提及对父母和家乡的思念,为了给父母买茶和药,预支了三个月的俸禄。不久,又得到高骈送的茶,遂作《谢新茶状》赞美蜀冈茶,讲到煎茶法及饮后感受。“右某今日中军使俞公楚奉传处分,送前件茶芽者。伏以蜀冈养秀,隋苑腾芳,始兴采撷之功,方就精华之味,所宜烹绿乳于金鼎,泛香膏于玉瓯。若非静揖禅翁,即是闲邀羽客,岂期仙贶,猥及凡儒。不假梅林,自能愈渴;免求萱草,始得忘忧。下情无任感恩惶惧激切之至。”[2](P292)

钦敬佛法的新罗王子常以茶供养佛菩萨,《三国遗事》中记有两位王子宝川和孝明在今韩国江原道五台山修行,每日汲水煮茶供养菩萨。“藏师之返新罗,净神大王太子宝川、孝明二昆弟,……逃隐五台山。每日寅朝,文殊大圣到真如院,……二公每汲洞中水,煎茶献供,至夜各庵修道。”[3](P321)新罗王子金乔觉(公元696-794年)在中国九华山修行,“金地茶,出九华山。相传金地藏自西域携至者。”[4](P32)他有一首七律诗《送童子下山》,满怀对童仆的关爱。“空门寂寞汝思家,礼别云房下九华。爱向竹栏骑竹马,懒于金地聚金沙。添瓶涧底休招月,烹茗瓯中罢弄花。好去不须频下泪,老僧相伴有烟霞。”[5](P9122)由以上文献可知,茶是新罗王子出身的佛门修行者重要的随身之物。

风流道是产生于朝鲜半岛的本土宗教,真兴王“三十七年春,始奉源花初君,臣病无以知人。欲使类聚群游,以观其行义,然后举而用之。……更取美貌男子,妆饰之,名花郎以奉之。徒众云集,或相磨以道义,或相悦以歌乐,遊娱山水,无远不至。因此知其人邪正,择其善者,荐之于朝。故金大问花郎,世纪曰贤佐忠臣,从此而秀;良将勇卒,由是而生。崔致远鸾郎碑序曰:‘国有玄妙之道曰风流。’设教之源,备详仙史,实乃包含三教,接化群生。且如入则孝于家,出则忠于国,鲁司寇之旨也。处无为之事,行不言之教,周柱史之宗也。诸恶莫作,诸善奉行,竺乾太子之化也。”[1](P37)又见高丽李仁老《破闲集》:“鸡林旧俗,择男子美风姿者,以珠翠饰之,名曰花郎,国人皆奉之,其徒至三千余人。若原、尝、春、陵之养士,取其颖脱不群者爵之朝,唯四仙门徒最盛,得立碑。”[6](P28)游历山川是风流道花郎的修炼方式之一,他们在山水间烹茗遊娱,逐渐发展出花郎茶事。据新罗文人张延祐《寒松亭曲》:“月白寒松夜,波安镜浦秋。哀鸣来又去,有信一沙鸥。”寒松亭“在江原道江陵市东北十五里,亭旁有茶泉、石灶、石臼,传说即述郎仙徒所游处。”“镜浦湖在江原道江陵市东北十五里,湖周二十里,水净如镜,不深不浅,才没人肩,四面中央如一。”[7](P2)“金兰境有寒松亭,昔四仙所逰,其徒三千,各种一株,至今苍苍然拂云,下有茶井。”[6](P22)高丽末期学者安轴(公元1287—1348年)五言律诗《题寒松亭》也吟诵花郎茶事遗迹,“四仙曾会此,客似孟尝门。珠履云无迹,苍官火不存。寻真思翠密,怀古立黄昏。唯有煎茶井,依然在石根。”[8](P226)

高丽僧一然在《三国遗事》卷二中载:“王(景德王)御国二十四年(公元763年),……三月三日,王御归正门楼上,谓左右曰:‘谁能途中得一员荣服僧来?’于是,适有一大德,威仪鲜洁,徜徉而行,左右望而引见之。王曰:‘非吾所谓荣僧也。’退之。更有一僧,被衲衣,负樱筒,从南而来。王喜见之,邀致楼上,视其筒中,盛茶具已。曰:‘汝为谁耶?’僧曰:‘忠谈。’曰:‘何所归来?’僧曰:‘僧每重三、重九之日,烹茶飨南山三花岭弥勒世尊,今兹既献而还矣。’王曰:‘寡人亦一瓯茶有分乎?’僧乃煎茶献之。茶之气味异常,瓯中异香郁烈。”[3](P122)花郎出身的僧人忠谈每年重三、重九日,背负盛有茶器的樱筒,向南山三花岭弥勒世尊奉茶。恰好是年三月三日遇王,又为王献茶。另见该书卷五:“景德王十九年(公元760年)庚子四月朔,二日并现,挟旬不灭。日官奏请:‘缘僧,作散花功德则可禳。’于是洁坛于朝元殿,驾幸青阳楼,望缘僧。时有月明师,行于阡陌时之南路。王使召之,命开坛作启。明奏云:‘臣僧但属于国仙之徒,只解乡歌,不闲声梵。’王曰:‘既卜缘僧,虽用乡歌可也。’明乃作《兜率歌》赋之。……既而日怪即灭。王嘉之,赐品茶一袭、水精念珠百八个。忽有一童子,仪形鲜洁,跪奉茶珠,从殿西小门出。明谓是内宫之使,王谓师之从者,及玄徵而俱非。王甚异之,使人追之,童入内院塔中而隐。茶珠在南壁画慈氏像前。”[3](P453-454)这位只懂乡歌,不会梵语赞诵的月明师也是花郎出身,遵王命唱祈愿弥勒的兜率歌后,天上出两个太阳的怪现象消失,因此被王赏赐一套品茶器具和108籽水晶念珠。月明师的至诚乡歌招感了神迹,那位消失在内院塔中的灵童在南壁画弥勒菩萨像前放置的供物正是茶和念珠。

《三国遗事》卷二收录文宗(公元1046—1083年)时期金良鉴所撰《驾洛国记》,记有统一了朝鲜半岛的新罗第三十代君主文武王金法敏的外族祖先,是金官伽倻的始祖金首露王,遂在文武王元年(公元661年)将首露王庙合祀于新罗宗庙。“洎新罗第三十王法敏,龙朔元年辛酉三月日,有制曰:‘朕是伽倻国元君九代孙仇衡王之降于当国也,所率来子世宗之子、率友公之子、庶云匝干之女文明皇后实生我者。兹故元君于幼冲人,乃为十五代始祖也。所御国者已曾败,所葬庙者今尚存。合于宗祧,续乃祀事。仍遣使于黍离之趾,近庙上上田三十顷,为供营之资,号称王位田。付属本土王之十七代孙赓世级干,祗禀朝旨,主掌厥田。每岁时酿醪醴,设以饼饭、茶果、庶羞等奠,年年不坠。其祭日不失居登王之所定年内五日也。芬苾孝祀,于是乎在于我。’”[3](P193)这次祭祖仪式上的供品中就有茶。

高丽王朝为太祖王建立国(公元923年)至恭让王四年(公元1392年)共475年,历经中国五代后唐至明太祖时期。新罗时期的饮茶生活主要流行于王室贵族、僧侣文士等社会中上层,高丽时期普及到民间,出现茶店等大众消费场所,进而刺激了社会对茶具的需求。朝鲜半岛饮茶方式与中国同步,新罗和高丽早期流行唐朝煎茶法,即:茶经碾、罗成末,在茶釜内煎煮,再用勺盛到碗中饮用。高丽中晚期采用宋朝点茶法。南宋道人葛长庚在《水调歌头·咏茶》中对采茶、制茶、备茶、品茶过程作了详细描绘:“二月一番雨,昨夜一声雷。枪旗争展,建溪春色占先魁。采取枝头雀舌,带露和烟捣碎,炼作紫金堆。碾破香无限,飞起绿尘埃。汲新泉,烹活火,试将来。放下兔毫瓯子,滋味舌头回。唤醒青州从事,战退睡魔百万,梦不到阳台。两腋清风起,我欲上蓬莱。”[9](P951)高丽茶诗中提到的土产茶有脑原茶、大茶、孺茶、露芽茶、婴儿茶、叶茶、紫霞茶、香茶等,还有味道苦涩的茗茶、御茶、佳茗、芽茶、茅茶、山茶、野茶、仙茶、芳茶等。进口的宋茶有龙凤茶、腊茶、龙凤茗团、建溪茗、曾坑茶、双角龙茶等。高丽和朝鲜时期都有为国家制茶的茶所,《世宗实录·地理志》载,贡茶产地在全罗道长兴都护府“茶所十三:绕良、守太、七百乳、井山、加乙坪、云高、丁火、昌居、香余、熊岵、加佐、局开、安则谷。”全罗道长兴都护府同福县“古茶所,瓦村,今称瓦旨茶贡里”。全罗道罗州牧茂长县“茶所二龙山梓亦。”(2)(日)朝鲜总督府中枢院调查课辑:《世宗实录地理志·地理志》卷151,首尔景文社,1974年,第195页、第209页、第221页。

唐宋寺院清规传到高丽后,当地僧人效仿其中茶礼,制定出融合了寺院清规和儒家祭祀的佛门茶礼。茶偈曰:“我今特此一椀茶,变成无尽甘露茶,奉献十方三宝尊,愿垂慈悲哀纳受。我今清净水,变为甘露茶,奉献三宝前,日日无数礼。”(3)(韩)正觉:《韩国的佛教仪礼——以常用仪礼为主》,首尔云住寺,2001年,第344页。高丽前期,王聘请僧人为国师,王及眷属以茶供佛,并向僧人赐茶。光宗为功德斋亲手碾茶,亲自舂粮。崔承老奏议《上时务疏》云:“芻粟省飞挽之费矣。窃闻圣上为设功德斋,或亲碾茶,或亲磨麦。臣愚,深惜圣体之勤劳也。此弊始于光宗崇信谗邪,多杀无辜;惑于浮屠果报之说,欲除罪业,浚民膏血,多作佛事,或设毗卢遮那忏悔。”[10](P365)文宗二十一年(公元1067年)秋九月“丁酉国师海麟(公元984—1067年)请老还山。王亲饯于玄化寺,赐茶、药、金银器皿、彩段、宝物”。[11](P122)肃宗四年(公元1099年)秋九月“丁卯王率王妃元子两府群僚及祐世僧,统幸三角山,闰月壬申次常慈寺。甲戌,幸僧伽窟设斋,仍施银香椀、手炉各一事,金刚子水精念珠各一贯,金带一腰,并金色果绣幡茶香,衣对金绮。”[11](P164)毅宗十三年(公元1159年)三月“乙亥幸玄化寺,东西两院僧各设茶亭,迎驾竞尚华侈。”[11](P274)“恭愍王五年(公元1356年),“王幸奉恩寺,听僧普虚说法,公主从,太后继至,侍女、僧徒杂遝无别。王又邀普虚于内殿,公主、太后喜,泣下霑襟,亲侑茶果。公主施琉璃盤、瑙瑙匙等物”。[11](P26)

高丽太祖王建为巩固统治,对新罗遗民实施怀柔政策,常赐予土产脑原茶、大茶、孺茶等,并形成赐茶传统,以后君王承袭祖制。太祖十四年(公元931年)“秋八月癸丑,遣甫尹善规等,遗罗王鞍马、绫罗、綵锦。并赐百官綵帛,军民茶、幞头,僧尼茶、香。有差。”[11](P21)“文宗三年(公元1049年)春三月“庚子,飨八十以上国老、尚书右仆射崔辅成,司宰卿赵顒,太子詹事李泽成等于阁门。王亲临赐酒,仍赐辅成、顒等,公服各一袭,幞头二枚,脑原茶三十角,泽成公服一袭,许令閤门乘马,出正衙门,三老固辞。翼日,飨庶老男女及义夫节妇孝子顺孙鳏寡孤独废疾于毬庭,賜物有差。”[11](P99)高丽初年,崔承老奉王命提出有关社会改革及中国观察的时务策二十八条。成宗“八年(公元989年)五月,守侍中崔承老卒,王恸悼。下教褒其勋德,赠太师。赙布千匹、面三百石、粳米五百石、乳香百斤、脑原茶二百角、大茶十斤。”[11](P362)除土产茶外,还赐宋茶。睿宗七年(公元1112年)“冬十月庚寅,以宋国信龙凤茶,分賜宰臣。”[11](P196)文宗三十二年(公元1078年)六月丁卯,“赐卿国信物等具如别录,……别赐龙凤茶一十斤,每斤用金镀银竹节合子,明金五彩装腰花板朱漆匣盛,红花罗夹帕复,龙五斤、凤五斤。”[11](P133-134)睿宗七年(公元1112年)“冬十月庚寅,以宋国信龙凤茶,分赐宰臣。”[11](P196)

在太祖王建的积极推动下,高丽形成独具民族特色的茶礼文化,在吉礼、凶礼、军礼、宾礼、嘉礼上都有相应的进茶仪礼。如《吉礼中祀·文宣王庙》:“阁门使传宣就座赐茶,舍人赞拜,王太子宰枢以下群官及监学官学生,皆再拜。讫,王太子以下群官升堂,各就座。后立舍人,称各就座。王太子以下,皆就座。赐茶毕,监学官学生于庭下立,受茶舍人引降阶就位。舍人赞拜,王太子及宰枢以下群官及监学官、学生皆再拜。讫,舍人分引以次出王降座,还大次乘舆还内如来仪。”[11](P340)《凶礼·重刑奏对仪》:“执礼,承传云赐座。执礼,微喝再拜,引上殿,坐东边褥位。茶房参上员,从夹户入进茶。内侍七品员,去盖子。执礼,上殿前楹外,面拜劝茶,放后下殿。次院房八品以下,进宰枢茶。执礼,又上殿,伏面请茶出。”[11](P366)大观殿举行的册封太后的典礼由“丽正宫遣使上册日”“大观殿上册”“赐群臣宴”三部分组成,其中也有茶礼。“阁使引太尉司徒就本位,喝,再拜。讫,持节者引册宝物状,执事官抬举前导,出自中门,安于楼子。太尉司徒从出,王入内进物,担床前行。次行炉茶担、次绞床、水灌子。”[11](P376)此外,“册王妃仪”“元子诞生贺仪”“册王太子仪”“王太子称名立府仪”“王太子纳妃仪”“公主下嫁仪”等典礼中也有茶礼。正月初一举行元会仪,“其日早陈繖扇、水精、钺斧于殿庭,如常仪。尚食、茶房,宿设寿尊所于殿阶上,东边有同设臣僚尊所于殿阶下。……太子令公就洗所盥手,如常仪。茶房先进茶,后行酹酒。”[11](P404-405)茶房是高丽管理朝廷或王室茶务的官厅,王出行时有茶军士搬运茶器等物品,他们跟随在仪仗队中,在燃灯会和八关会、功德祭或祈雨祭时,负责王室在宫外的献茶等事宜。

燃灯会供养释迦牟尼佛,每年二月二十五日举行;八关会祭拜五岳神、名山大川神、龙王等,每年十一月十五日举行。是日,王向释迦牟佛、诸天神敬祷献茶。燃灯会“大会日坐殿,王出御,便次承制员近侍官、阁门员及诸宿卫中禁都知牵龙官殿门内外卫仗等礼数及教坊奏乐并如小会仪。便殿礼毕,茶房设果案于王座前,设寿尊案于左右花案南。……取上命近侍官进茶,执礼官向殿躬身劝,每进酒进食,执礼官皆向殿躬身劝,后皆仿此。次赐太子以下侍臣茶,茶至,执礼官赞拜,太子以下再拜执礼官赞饮,太子以下皆饮讫揖。”[11](P427-428)八关会“大会日坐殿,王初御宣仁殿,承制以下近侍官及后殿官起居讫,出御大观殿。侍臣起居及御仪凤楼上,行香酌献。……又如小会仪,次近侍官进御茶食,执礼官向殿躬身劝。次设太子以下侍臣茶食,食至,执礼官赞拜,太子以下侍臣,皆再拜就座,受食,食讫起揖。殿上进茶进酒,进食,及太子以下侍臣赐茶行酒设食礼数,乐作止,并如小会仪。”[11](P435-436)

在外交场合,高丽有迎接外国使节的茶礼。据《迎北朝诏使仪》载:“舍人喝再拜,奏圣礼。舍人喝再拜,进步致辞。舍人喝再拜,阁使传有教赐客,省茶酒食。舍人喝再拜,引出殿门。王就座后,阁门员引下。节入殿庭,再拜,奏圣礼。再拜,阁使传有教,赐所司酒食。喝,再拜。出门讫进茶,初盏亲劝,使臣还酬再拜,就座饮讫,相揖还就座。”[11](P371)土产脑原茶等也作外交国礼,靖宗四年(公元1038年)秋七月甲寅,“金元冲还自契丹诏曰:省所上表……谢恩令朝贡,并进捧金吸瓶、银药瓶、幞头、纱纻布、贡平布、脑原茶、大纸、细墨、龙须 席等事,具悉。”[11](P85)仁宗八年(公元1130年)春三月已未,“卢令琚等还自金诏曰:省所上称谢,进奉银器、茶、布等物,并付进誓表,事具悉。”[11](P237)

朝鲜时代的李奎象在《并世才彦录》中称:“我东自箕子朝鲜新罗立国,而儒术无闻。崔文昌、薛弘儒,皆以文发迹。高丽以禅立国,以僧亡国,丽末牧隐圃隐,始倡理学,我朝全以儒立国。”[12](P3861)高丽文人创作了大量禅意高妙的茶诗,可见点茶生活在这一群体中的普及程度。高丽中期“海左七贤”林椿、李仁老、吴世才、赵通、皇甫抗、咸淳、李湛之写有不少茶诗。如李奎报(公元1168—1241年)在《谢人赠茶磨》诗中描述了磨茶粉的情景,“琢石作弧轮,回旋烦一臂。子岂不茗饮,投向草堂里。知我偏嗜眠,所以见寄耳。研出绿香尘,益感吾子意。”[13](P438)宋人苏轼《送南屏谦师并引》诗云:“道人晓出南屏山,来试点茶三昧手。忽惊午盏兔毛斑,打作春瓮鹅儿酒。天台乳花世不见,玉川风腋今安有。先生有意续《茶经》,会使老谦名不朽。”[14](P1669)时年26岁的李奎报科举失意、父亲离世,身心倍感煎熬,遂追和苏轼此诗,作《游天和寺饮茶用东坡诗韵》。“一筇穿破绿苔钱,惊起溪边彩鸭眠。赖有点茶三昧手,半瓯雪液洗烦煎。”[13](P151)他将乳状白色茶汤称为“雪液”,让这“半瓯雪液”涤荡愁烦的心绪。他还有一首《云峰住老圭禅师,得早芽茶示之,予目为孺茶,师请诗为赋之》:“砖炉活火试自煎,手点花瓷夸色味。黏黏入口脆且柔,有如乳臭儿与稚”[13](P425),不仅大赞孺茶的色味口感,还感叹“吃茶饮酒遣一生,来往风流从此始”[13](P426)。孺茶难得,须在溪水边残雪中抽芽,其采摘、焙成团饼等工艺相当复杂,李奎报有幸尝到禅师用惠山泉水煎的孺茶,因作诗答谢禅师。

二、唐宋茶器对朝鲜半岛的影响

唐代茶圣陆羽在《茶经》中谈到烹茶品饮“之器”,“鹾簋,以瓷为之。圆径四寸,若合形,或瓶、或罍,贮盐花也。其揭,竹制,长四寸一分,阔九分。揭,策也。”[15](P40)鹾簋是盛盐的容器,揭与鹾簋搭配使用,是用竹片制成的取盐工具。“熟盂,以贮熟水,或瓷,或沙,受二升。”[16](P41)储放熟水的“熟盂”,为瓷或陶所制。他从品茗角度评价了当时几处著名窑口茶碗的优劣。“碗,越州上,鼎州次,婺州次,岳州次,寿州、洪州次。或者以邢州处越州上,殊为不然。若邢瓷类银,越瓷类玉,邢不如越一也;若邢瓷类雪,则越瓷类冰,邢不如越二也;邢瓷白而茶色丹,越瓷青而茶色绿,邢不如越三也。晋杜育《荈赋》所谓:‘器择陶拣,出自东瓯。’瓯,越也。瓯,越州上,口唇不卷,底卷而浅,受半升已下。越州瓷、岳瓷皆青,青则益茶。茶作白红之色。邢州瓷白,茶色红;寿州瓷黄,茶色紫;洪州瓷褐,茶色黑:悉不宜茶。”(4)(唐)陆羽:《茶经(卷上)》“器之四·碗”,见沈冬梅、霍艳平:《“茶经”诵读》,西安:陕西师范大学出版社,2018年,第41页。陆羽认为映衬茶汤之色最美者,是越窑青瓷瓯。又见唐人陆龟蒙《越窑茶瓯》诗云:“昔人谢塸埞,徒为妍词饰。岂如圭璧姿,又有烟岚色。光参筠席上,韵雅金罍侧。直使于阗君,从来未尝识。”[16](P155)新罗在引进中国茶时,也接受了唐人对茶碗的审美偏好。如庆州新罗时代东宫废墟雁鸭池一带,出土了大量敞口、腹壁斜直、玉璧底的青瓷瓯(即茶碗)残片。它们是当时越窑青瓷的大宗产品,最早见于浙江上虞、慈溪等地的唐中晚期越窑窑址中。

建窑、吉州窑、定窑等窑场生产的黑釉、褐釉、紫金釉茶盏,专为宋时兴起的点茶需求而造。宋人蔡襄《茶录》云:“茶色白,宜黑盏。建安所造者绀黑,纹如兔毫,其坯微厚,熁之久热难冷,最为要用。出他处者,或薄或色紫,皆不及也。”[17](P16)《大观茶论》云:“盏色贵青黑,玉毫条达者为上,取其焕发茶采色也。底必差深而微宽。底深则茶直立,易以取乳;宽则运筅旋彻,不碍击拂。然须度茶之多少,用盏之大小。盏高茶少,则掩蔽茶色;茶多盏小,则受汤不尽。盏惟热,则茶发立耐久。”[18](P33)《茶录》中也有“凡欲点茶,先须熁盏令热,冷则茶不浮”[17](P13)的说法。建盏品种较多,而宋代茶人认为,最宜点茶之器,非建窑兔毫盏莫属,且以“玉毫条达者为上”,即盏内壁兔毫纹较长,且排列整齐呈放射状分布(图1)。建盏黑釉为石灰碱釉,着色剂是含铁量较高的化合物,烧成温度在1200℃以上。胎土以含铁量多的红、黄土粉碎,胎体厚重压手、含沙量明显,烧成后的胎质呈黑、灰黑、黑褐色。点茶宜建盏是宋人基于审美和功能的需要所作的选择。在审美方面,黑釉盏与乳白色茶汤之间,体现出中国传统美学对黑白文化意涵的崇拜;在功能方面,建盏为厚重的铁胎,具有易于导热和保温的物理性质,可使“茶发立耐久”。

图1 宋建窑黑釉兔毫束口盏

朝鲜半岛很早就已使用茶器,在韩国庆州雁鸭池出土的8世纪新罗陶杯上有“贞言茶”铭。徐兢《宣和奉使高丽图经》卷320中提到的茶器,为高丽匠人所制,它们是了解高丽茶器的线索。“……益治茶具。金花乌盏、翡色小瓯、银炉汤鼎,皆窃效中国制度。”(5)(北宋)徐兢:《宣和奉使高丽图经》卷32“器皿三·茶俎”, 见孙希国:《宣和奉使高丽图经》整理与研究,第七章《宣和奉使高丽图经》校注,哈尔滨:黑龙江人民出版社,2019年,第157页。两宋文人喜爱釉上绘金、银彩的茶盏,韩国国立中央博物馆藏一件北宋中晚期定窑黑釉金彩花蝶纹茶盏(图2),敞口、直腹、圈足,金彩饰口沿一周,内壁中间用金彩绘三组对蝶纹分割区域,每个区域内又以金彩绘三组扇形草花纹,此类茶盏或为高丽窑工烧制“金花乌盏”的蓝本。又见北宋欧阳修《玉楼春·十七》词有“金花盏面红烟透”[19](P250)之句,所指是当时定窑烧制的紫金釉金彩茶盏,实物见日本东京国立博物馆藏北宋紫金釉金银彩牡丹花纹茶盏(图3)。南宋还向高丽输出过一种银花乌盏,见高丽遗址出土的建窑系黑釉银彩牡丹纹茶盏(图4),韩国国立中央博物馆藏。碗内壁用银彩绘牡丹花,花瓣内分别写“寿”“山”“福”“海”四字。银彩虽已脱落,而牡丹纹依稀可辨。这种产品称“银兔毫”,系建窑附近武夷山遇林亭窑烧造。受宋人审美影响,高丽进口了不少宋朝绘金、银花茶盏,当地窑工对它们进行了仿烧。

图2

图3 图4

为防止手执盛有热水的茶盏和汤瓶烫手,或将其置桌上烫坏桌案,唐宋人使用茶盏和汤瓶时,盏、瓶下配托。关于茶托的起源,据唐末人李匡乂《资暇集》载:“茶托子,始建中相崔宁之女,以茶杯无衬,病其烫指,取碟子承之,既啜而杯倾,乃以蜡环碟子之央,其杯遂定。即命匠以漆代蜡环,进于蜀相。蜀相奇之,为制名而话于宾亲,人人为便,用于当代,是后传着更环其底,愈新其制,以至百状焉。贞元初,青郓油缯为荷叶形,以衬茶碗,别为一家之碟,今人多云托子始此,非也。蜀相,今升平崔家,讯则知矣。”[20](P157)茶托有髹漆和瓷质两种,瓷质名品见英国大维德基金会藏北宋汝窑青瓷茶托(图5),高6.5厘米、托沿直径17厘米。托沿微上翘,作五瓣葵花式。托圈为碗状,直口微敛,中空无底,高圈足外撇(图6)。周身施满釉,青中带碧。釉面有网状小开片,圈足底部的五个支钉痕处露香灰胎色。几乎在同一时期,高丽窑工以同种工艺仿烧出造型和品质类似的青瓷茶托。高6.8厘米、长17.5厘米、宽18.2厘米,日本大阪市立东洋陶瓷美术馆藏。托口呈碗状(图7),托沿作六瓣花形,底为圈足。施满釉,釉色灰青,釉质温润,裹足支烧,底部有四处支钉痕。关于茶盏与盏托的搭配方式,见12世纪上半叶高丽青瓷阴刻纹花形茶盏及托(图8),盏高5.4厘米,直径10.9厘米。托高5.3厘米,直径14.9厘米, 日本大阪市立美术馆藏。

图5 图6

图7 图8

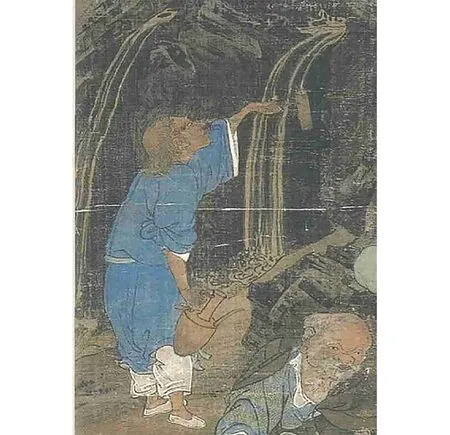

据《宣和奉使高丽图经》卷31:“汤壶之形,如花壶而差匾。上盖下座,不使泄气,亦古温器之属也。丽人烹茶多设此壶。”(6)(北宋)徐兢:《宣和奉使高丽图经》卷31“器皿二·汤壶”,见孙希国:《宣和奉使高丽图经》整理与研究,第七章《宣和奉使高丽图经》校注,哈尔滨:黑龙江人民出版社,2019年,第155页。汤壶即汤瓶,又谑称“汤提点”。上口有盖,下底配托。宋徽宗在《大观茶论》中强调汤瓶口嘴对点茶操作的影响,“瓶宜金银,大小之制,惟所裁给。注汤利害,独瓶之口觜而已。觜之口欲大而宛直,则注汤力紧而不散。觜之末欲圆小而峻削,则用汤有节而不滴沥。盖汤力紧则发速有节,不滴沥,则茶面不破。”[18](P36)汤瓶有金、银等金属材质和瓷质两类,金属者可放在火上直接加热。日本京都大德寺收藏的南宋明州《五百罗汉图》中有个“备茶”场景,画面左上方胡僧模样的小沙弥正持茶杓在清泉边接水(图9),接好的泉水显然是为了注入右手所持的汤瓶中直接加热,可知此汤瓶应为金属质地。瓷质汤瓶实物见韩国国立中央博物馆藏北宋景德镇湖田窑青白瓷瓜形汤瓶(图10),口沿带盖,盖上花形纽。短粗颈、瓜棱形圆腹、平底,前有流,后带执。因该馆所藏宋瓷多为日据时期出土的盗掘品,流散、征集过程中难免失托、失盖。盖、托俱全的高丽青瓷汤瓶,见韩国康津郡窑场烧造的这套12世纪产品(图11)。汤瓶高22.4厘米、口径9厘米、底径7.8厘米。口沿带盖、珠形纽。粗长颈、圆腹、平底,前有流,后有大弧度弯曲的执。执、盖上各有一系,便于穿绳。承盘花口,高5.3厘米、口径19.1厘米、底径11厘米。

图9

图10 图11

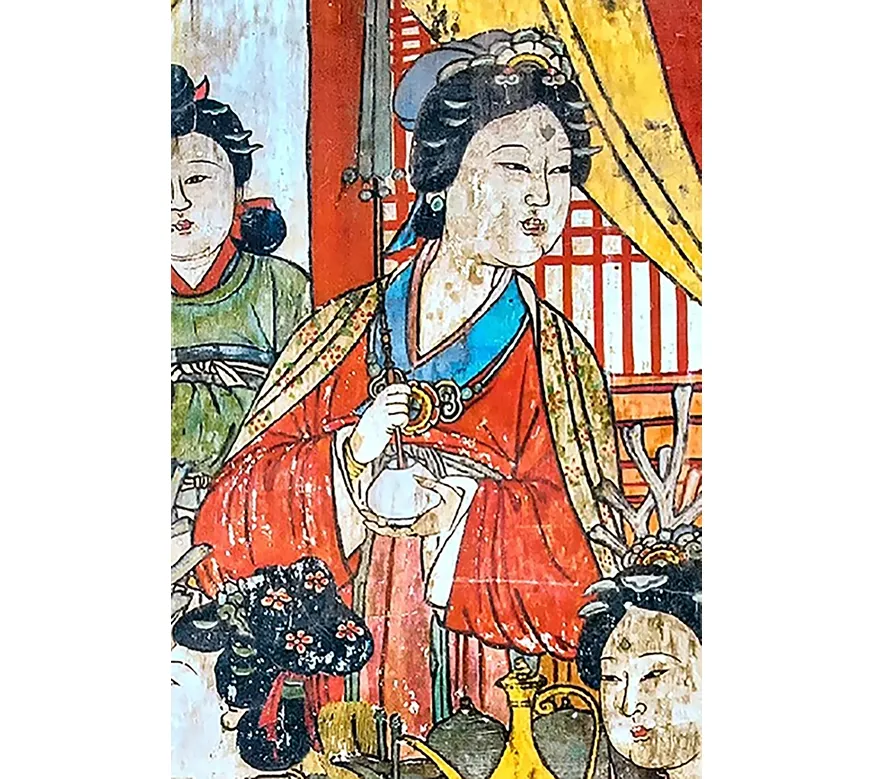

将成品茶研成末的研磨工具,按出现时间的先后顺序有茶研钵(茶臼的一种)、茶碾、茶磨三种。茶研钵的出现时间最早,据三国魏张揖《广雅》载:“荆巴间采茶作饼,成以米膏出之,欲煮茗饮,先炙令赤色,捣末,置瓷器中。以汤浇覆之,用葱姜桔子芼之,其饮醒酒,令人不眠”[21](P3834)茶研钵多呈碗状,分浅腹和深腹两种。内壁涩胎无釉,有纵横交错的网状划痕,以便增大摩擦力,与茶杵搭配使用。图像见山西洪洞元代壁画《尚食图》(图12)中描绘的膳食房一角,最上层中间红衣仕女左手持茶研钵,右手持杵正捣茶末。实物见韩国新安沉船中出水的一套宋代龙泉窑青釉茶研钵及茶杵(图13),茶研钵浅腹、敞口,腹壁渐敛。外施粉青釉,饰莲瓣纹,内涩胎无釉带旋纹,卧底。茶杵呈八方形,施粉青釉,上细下粗,粗端无釉。高丽烧造的12世纪青瓷阳刻堆白仰莲瓣纹茶研钵(图14),日本大阪市立东洋陶瓷美术馆藏。高9.8厘米,直径14.9厘米。深腹、口沿下内收,钵身阳刻一周仰莲瓣纹。外施翡色青釉,莲瓣上方堆白、划短阴线示意莲心花蕊。内壁涩胎

图12

图13 图14 图15

无釉,圈足,底施满釉,有四个支钉痕。该馆另藏一件12-13世纪高丽青瓷茶杵(图15),高19.3厘米。八方形,施青釉,下部微延展,涩胎无釉。虽说二器并非一套,但皆为高丽本土产青瓷,可见用研钵和杵研磨茶末的方式,也从中国传到朝鲜半岛。

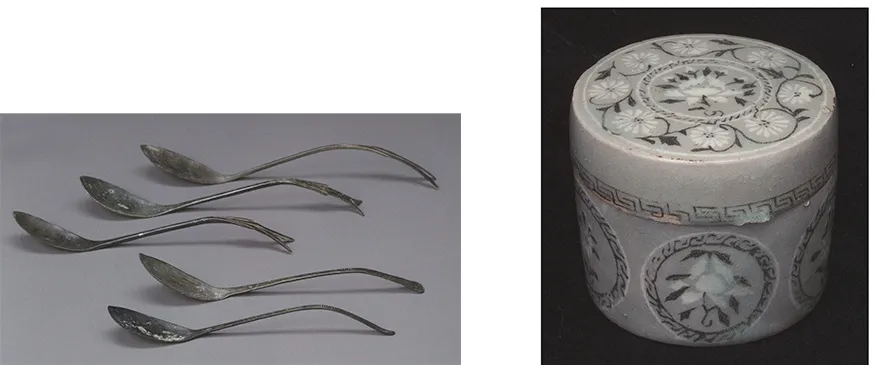

前述《五百罗汉图》“备茶”画面的下方左侧,绘一小鬼坐在地上用茶碾碾茶(图16)。他左手边放着木待制(把茶饼放在里面敲碎的工具),右侧地上置一花口浅盘,盘内有宗从事(把茶末从茶碾中扫入茶罗的棕刷)、茶匙(取茶末或击拂汤花的工具)、两个筒式茶盒(用于储存被茶罗筛细的茶末)。茶碾出现于唐代,陆羽《茶经》中称:“碾,以橘木为之,次以梨、桑、桐、柘为之。内圆而外方,内圆备于运行也,外方制其倾危也。内容堕而外无余木。堕,形如车轮,不辐而轴焉。长九寸,阔一寸七分。堕径三寸八分,中厚一寸, 边厚半寸,轴中方而执圆。”[15](P37)法门寺地宫出土的银鎏金錾刻鸿雁飞马纹茶碾(图17),是最高等级的皇家御用器。通高7.1厘米,横长27.4厘米,槽深3.4厘米,辖板长20.7厘米,宽3厘米,重1168克。护槽架两侧錾刻鸿雁流水纹,座壁两侧为镂空壸门,门间錾刻流云飞马。底外錾铭文“咸通十年文思院造银金花茶碾子一枚,共重廿九两”等字。银鎏金团花碢轴由执手和圆饼组成,饼径9厘米,轴长22厘米,重123.5克。圆饼边薄带齿口,中厚带圆孔,套接在执手上,錾“碢轴重十三两十七字号”。碾轴和槽座两处,还刻有僖宗的乳名“五哥”,说明这是他本人的日常御用器。而后世的宋徽宗认为:“碾以银为上,熟铁次之。生铁者,非淘炼槌磨所成,间有黑屑藏于隙穴,害茶之色尤甚。凡碾为制:槽欲深而峻,轮欲锐而薄。槽深而峻,则底有准而茶常聚;轮锐而薄,则运边中而槽不戛。罗欲细而面紧,则绢不泥而常透。碾必力而速,不欲久,恐铁之害色。罗必轻而平,不厌数,庶已细者不耗。惟再罗,则入汤轻泛,粥面光凝,尽茶色。”[18](P30)可以说,唐僖宗这件银鎏金茶碾,也符合追求致雅生活的宋徽宗对茶碾品质的高要求。平民用的瓷质茶碾见中国茶叶博物馆藏品(图18),素烧无釉。碾槽下有基座,槽呈舟形,内有深槽,碾轮呈纺轮状,中间穿瓷柄。《五百罗汉图》“碾茶”场景中所绘的茶器,高丽也有使用。日本大阪市立东洋陶瓷美术馆就藏有五个高丽青铜茶匙(图19)和13世纪康津窑场烧造的镶嵌青瓷牡丹菊花纹筒式茶盒(图20)。

图16

图17 图18

图19 图20

茶磨在三种茶研器中出现最晚,随着点茶进入庶民的日常生活,民众对茶末的需求大增,而茶研钵和茶碾制出的茶末在加工效率和细腻程度上都不如茶磨,在市场驱动下,茶磨迅速流行起来。南宋画家刘松年绘有一幅《撵茶图》(图21),一仆跨坐磨旁凳上,手转茶磨。茶磨下“绿尘”涌出,旁边放一棕刷和茶匙。而韩国新安沉船中出水一件宋代的茶磨(图22),其形制恰好与《撵茶图》中绘的茶磨一致。

图21 图22

结语

在唐代茶文化影响下,新罗的饮茶之风由上层社会、僧侣、文士向民间传播,并开始种茶、制茶,饮用方式采用唐人煎茶法,以石锅在石灶上煮茶。新罗王室在佛事仪式和宗庙祭祀上,茶成为重要供品。高丽时期流行宋人点茶法,饮茶生活的普及刺激了高丽对茶器的社会需求,高丽青瓷因而兴盛起来。中国禅林清规传到高丽后,又融入儒家祭礼,形成具有高丽风格的茶礼。文人用大量茶诗丰富了高丽茶文化的内涵。

朝鲜半岛发现的唐宋茶器是当时中国茶文化东传的实物证据。新罗引进中国茶时,也接受了唐人对茶器的审美偏好。新罗出土了很多唐中晚期由浙江上虞、慈溪等窑场烧造的越窑青瓷碗,朝鲜半岛匠人以中国青瓷技艺为基础,逐步发展出著名的高丽青瓷。高丽茶器金花乌盏、翡色小瓯等“皆窃效中国制度”。宋代茶盏、盏托、汤瓶等器,在高丽青瓷中均有同型者,且仿制精良。唐宋人研磨成品茶的工具茶研钵、茶碾、茶磨,在朝鲜半岛墓葬和沉船中都有发现。