英国博物馆收藏的军持

2021-01-21孔利宁

孔利宁

(秦始皇帝陵博物院,陕西 西安 710600)

一、军持简介

军持源于印度,梵语为Kundika, 音译作军迟、军持、君持、捃稚迦等,本为印度佛教徒行旅所用的一种水器,为比丘十八物之一。[1]印度军持实物已不可见,文献中军持一词最早见于晋《法显传》(1)“法显亦以君墀及澡罐并余物弃掷海中……”,见章巽:《法显传校注》,上海:上海古籍出版社,1985年,第167-168页; 参见欧阳希君:《陶瓷军持研究》,《收藏快报》,2005年。。曾巡游印度的唐代高僧义净在《南海寄归内法传》中,对军持的形制与功用作了详细的描述[2]:“凡水分净触,瓶有二枚。净者咸用瓦瓷,触者任兼铜铁。”军持分为陶瓷与金属两种,陶瓷军持又称净瓶,金属质军持称为触瓶。又“其作瓶法,盖须连口,顶出高台,可高两指,上通小穴,粗如铜箸,饮水可在此中。傍边则别开圆孔,拥口令上,竖高两指,孔如钱许。添水宜于此处,可受二三升,小成无用。斯之二穴,恐虫尘入,或可著盖,或以竹木,或将布叶而裹塞之。”可知军持的基本造型为:双口、长颈,上部小口为饮水用,直径约为铜箸粗细,肩部开口略粗为铜钱大小,为取水用,口部有盖或以竹、木、布叶等裹塞以防污。使用时以手托住颈部凸棱,将瓶身浸入水中,漫过肩部之口,待水满提出即可。考古资料所见最早的军持实物为江西新建隋代墓所出的青釉军持,[3]此后自隋唐迄清代各个历史时期的军持均有发现。目前考古出土以及传世军持大多都为陶瓷质,金属质军持极少,本文的讨论也以瓷质军持为重点。

隋青釉军持,江西新建出土

二、英国博物馆主要馆藏军持标本介绍

在英国的大英博物馆、维多利亚与阿尔伯特博物馆、牛津大学阿什莫林博物馆、剑桥大学费兹威廉博物馆等知名博物馆已公开的馆藏文物资料中,可见到许多军持标本。(2)标本资料均引自英国相关博物馆官方网站的馆藏数据库。其产地以中国居多,另亦有产自日本、韩国、东南亚和中东地区的军持。英语语境中的军持分为两种,一谓kundika,为梵语军持音译,指我国唐宋时期佛教所用军持,此外也有将藏传佛教的贲巴瓶归入此类。另一种称kendi,为马来语音译,特指宋元后流行于东南亚地区的军持,多来自我国外销,为东南亚地区伊斯兰教徒习用。以下依产地不同,以时代为序分类述之。

(一)中国军持

1.唐代军持

1-1 1-2 1-3

英国博物馆馆藏唐宋军持数量较少,元明清军持较多。唐代军持有瓷与青铜两种不同质地。(1)标本唐代绿釉军持(图1-1),维多利亚与阿尔伯特博物馆藏,小口,圆唇,细长颈,颈上有一相轮状凸棱,橄榄形腹,圈足,上腹部一侧有一钵形口,器表施绿釉,流釉严重,施釉不到底,腹底及足部露胎。(2)另见青铜军持2件。标本唐代青铜军持(图1-2),大英博物馆藏,小直口,细长颈,颈上部有一相轮状凸棱,腹部圆鼓,下腹内收至底,肩腹间有一钵形口,口上有用合页相连可以开启的盖。高29.8cm。与唐瓷质军持相比,此件青铜军持整体趋瘦长,颈部更细长,更接近北宋早期军持造型。(3)标本鎏金青铜军持(图1-3),唐末至五代时期,高17.8cm,形制近贲巴瓶,巴斯东亚艺术博物馆藏。

2.宋代军持

北宋军持见2件。(1)标本北宋军持(图2-1),河南产,维多利亚与阿尔伯特博物馆藏。与河北静志寺出土的绿釉划花军持造型略同。直口,细长颈,颈上部有一相轮状凸棱,与唐代军持相比,肩部略平,腹壁趋直,下腹微收,圈足稍外撇,肩一侧有一罐形口。器表施褐色釉,局部灰蓝彩,底部不施釉。(2)标本北宋白釉军持,大英博物馆藏,高15cm,径4.7cm。未见图片。

2-1

3.元代军持

元代军持4件,顶部皆敞口,颈部不见相轮,腹扁圆,或折腹,肩部为细长管状流。(1)标本元代军持(图3-1),大英博物馆藏,产地福建。形体瘦高,喇叭形口,唇外折,颈长且粗,颈部的相轮消失,肩腹间有一细长管状流,折腹,器身施酱黄釉,下腹部及底无釉。高17.5cm, 径5cm。(2)标本宋元军持(图3-2),1200-1350年福建产。维多利亚与阿尔伯特博物馆藏。喇叭口外侈,颈短粗,锥状流,腹扁圆,腹部模印龙纹,底未施釉。(3)标本宋元酱釉军持(图3-3),14世纪产,高16.5cm,大英博物馆藏。(4)标本元德化白釉军持(图3-4),高13.9cm,巴斯东亚艺术博物馆藏。

4.明代军持

明代军持数量较多。(1)标本明代白釉军持(图4-1),大英博物馆藏,高11.6cm,口径7.7cm,底径6.8cm,喇叭口外侈,颈短粗,长管状流,折腹,圈足,腹饰缠枝花卉。(2)标本明洪武釉里红折枝牡丹纹军持(图4-2),景德镇产,维多利亚与阿尔伯特博物馆藏。小口,短颈,颈部有相轮状凸棱,圆腹,下腹微收,浅圈足,肩部一锥状流。通体釉里红装饰,腹部折枝牡丹纹,颈部及相轮上莲瓣纹,流部缠枝花卉。(3)明洪武釉里红莲纹军持(图4-3),景德镇产,维多利亚与阿尔伯特博物馆藏,此件为英国著名收藏家玻西瓦尔·大维德捐赠。小口,短颈,颈部有相轮状凸棱,圆腹,下腹微收,浅圈足,肩部一锥状流。通体釉里红装饰,腹部莲纹,颈部及相轮上莲瓣纹,流部缠枝花卉。

(4)明嘉靖五彩军持(图4-4),景德镇产,大英博物馆藏。高15cm,长14cm。直口,短颈,颈部有相轮状凸棱,圆直腹,乳状流,器身以红、黄、绿、蓝绿色绘缠枝莲纹、龙、凤鸟纹。底部未施釉,呈砖红色。

4-4

(5)标本明绿釉军持,维多利亚与阿尔伯特博物馆藏,16世纪制,广口平沿,短粗颈,腹圆鼓矮胖,乳状流,通体施绿釉,口沿饰莲花纹,肩部饰云龙纹,腹部和流部饰瓜棱纹(图4-5)。

4-5

(6)标本明万历青花花卉纹军持,大英博物馆藏,高16cm,景德镇产。小口,颈部短粗,腹扁圆,乳状流,器身满饰花卉(图4-6)。(7)明万历青花军持,景德镇产,维多利亚与阿尔伯特博物馆藏,素廷捐赠。直口,束颈,腹扁圆,乳状流,器身开光内饰花草、鸟、马、鹳,虫,颈饰蕉叶,肩饰如意云头,为克拉克瓷风格(图4-7)。(8)标本明青花军持,1580-1630年景德镇产,维多利亚与阿尔伯特博物馆藏,搜集自伊朗。小口,束长颈,圆腹,肩部乳状流,圈足。(图4-8)。(9)明青花婴戏纹军持,1550-1600年景德镇产,维多利亚与阿尔伯特博物馆藏,形体矮胖,小口,颈部短粗,腹扁圆,乳状流,腹部饰婴戏纹。采自伊朗(图4-9)。(10)标本明青花花卉纹军持,维多利亚与阿尔伯特博物馆藏,形体矮胖,小口,束长颈,圆腹,肩部乳状流,平底浅圈足。颈部饰蕉叶纹,肩、腹部饰花卉纹(图4-10),搜集自伊朗。

(11)万历年间军持有多件呈动物造型。标本明万历青花蟾蜍形军持,景德镇产,维多利亚与阿尔伯特博物馆藏,购自伊朗。整体作蟾蜍形,盘口,束长颈,平底,颈部绘松、竹、梅,肩部绘如意云头(图4-11)。(12)明万历青花蟾蜍形军持,景德镇产,大英博物馆租借大维德基金会藏品。高19cm,宽14.8cm,深13.2cm。器身作蟾蜍形,流为蟾蜍首。六棱状口及颈,颈绘山石、塔、舟、鸟、树风景图案。蟾蜍身绘满花朵(图4-12)。(13)明万历青花蟾蜍形军持,景德镇产,大英博物馆藏,采自印度。高16.5cm,长15cm。器身蟾蜍形,流为蟾蜍首。直口,金属扣边修复。颈部花卉纹,肩饰如意。平底,无釉(图4-13)。(14)明万历青花象形军持,景德镇产,出土于1600年沉没于马尼拉湾的沉船圣地亚哥号。为大维德基金会藏品,大英博物馆永久租借展出。高19.9cm,宽15.5cm,深10.4cm。直口,束颈,颈上有凸棱,器身为象身,象首为流。象身上披松竹梅披肩和璎珞。(图4-14)。(15)明万历五彩龙形军持,福建漳州产,大维德基金会藏,现展出于大英博物馆。高21.5cm,宽15.5cm,深13.9cm。流作龙首状,小口,斜出沿,圆腹,器身饰莲叶波浪。(图4-15)。

(16)明青花龙虾军持,景德镇产,阿什莫林博物馆藏。高22cm,宽15.5cm,深14.5cm。器身肩部作龙虾状。小直口,向下斜出沿,束颈。腹部饰海洋生物(图4-16)。

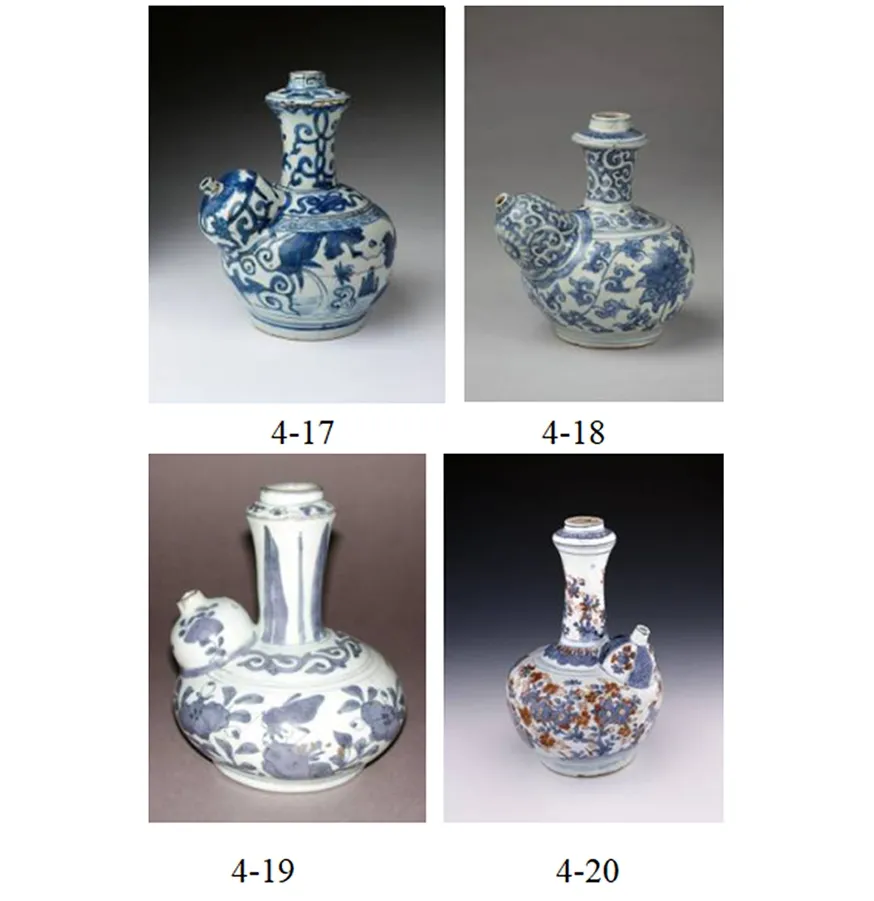

(17)明天启青花瑞兽花卉纹军持,维多利亚与阿尔伯特博物馆藏。形体矮胖,小口,颈部短粗,腹扁圆,乳状流,腹部饰瑞兽、山水、花鸟,颈、流部饰缠枝花卉纹(图4-17)。(18)明青花缠枝花卉纹军持,17世纪前半期制,维多利亚与阿尔伯特博物馆藏。形体矮胖,小口,颈部短粗,腹扁圆,乳状流,通体饰缠枝花卉。采自伊朗(图4-18)。(19)明青花花卉纹军持,17世纪前半期产,费兹威廉博物馆藏。形体矮胖,小口,颈部短粗,腹扁圆,乳状流,颈部蕉叶纹,腹部饰花卉纹(图4-19)。(20)明清青花釉里红花鸟纹军持,器身较瘦长,乳状流,圈足。高9.8英寸(图4-20)。

(21)明崇祯五彩山水图案军持,景德镇产,维多利亚与阿尔伯特博物馆藏。小口平沿,短粗颈,颈部有一凸棱,腹圆鼓矮胖,乳状流,圈足(图4-21)。(22)标本明崇祯青花军持一对,景德镇产,大英博物馆藏,高19.8cm。直口,长颈,颈上相轮状凸棱,但肩部的流较奇特,流底部作轮状,上凸起一小锥状流。器身饰花草、蝴蝶纹(图4-22)。该标本出自南海沉船Hatcher。

5.清代军持

(1)清云鹤纹军持,此器为素廷旧藏,现藏于维多利亚与阿尔伯特博物馆。小口,口下斜折,腹圆鼓,乳状流,通体施红褐釉,上绘白色云鹤纹。17世纪前半期(图5-1)。(2)清康熙五彩军持,景德镇产,大英博物馆藏,高21.5cm,长18cm,重1.35kg。敞口,乳状流,器身饰楼阁树石风景,流饰灵芝,颈部饰郁金香(图5-2)。(3)清康熙青花人物纹军持,大英博物馆藏,高6英寸。款:“益友堂制”(图5-3)。(4)清康熙黑地五彩开光花鸟纹军持,维多利亚与阿尔伯特博物馆藏,直口,长颈,腹圆鼓,锥状流上部为管状金属口,盖软木塞。通体黑地饰梅枝,腹部四个开光内饰喜上梅梢图案,此器为素廷旧藏(图5-4)。(5)清雍正五彩军持,景德镇产,维多利亚与阿尔伯特博物馆藏。(图5-5)。

(二)高丽与日本军持

1.高丽军持

军持在高丽时期(918-1392年)非常流行,有瓷质和青铜两种,形制基本相同,近于我国宋辽瓷质军持。(1)标本青釉军持,年代为13世纪,大英博物馆藏,高26.45cm,宽19.84cm,为乔治·尤摩弗帕勒斯捐赠(图6-1)。(2)标本高丽青釉军持,高26.45cm,长19.84cm。大英博物馆藏(图6-2),此件造型不甚规整,颈短粗,流斜出。(3)高丽青釉军持,12世纪晚期,高44.5cm,宽15.88cm,大英博物馆藏,釉下团菊纹(图6-3)。(4)青釉水禽纹军持,1200-1250年制,韩国燕岐郡窑址出土,维多利亚与阿尔伯特博物馆藏,釉下水鸭及柳树纹(图6-4)。(5)高丽青釉军持,12世纪前半期,韩国全罗南道康津郡产,高34.3cm。釉下柳树及水禽图案(图6-5)。

青铜军持2件,(1)标本高丽青铜军持,11-12世纪,高29.5cm, 大英博物馆藏。素面,细长颈,颈上轮状凸棱,钵状流,流部以合页连接盖(图6-6)。(2)高丽青铜军持,约1101-1200年,高41.2cm,口径1.2cm,底径9.8cm。费兹威廉博物馆藏(图6-7)。

2.日本军持

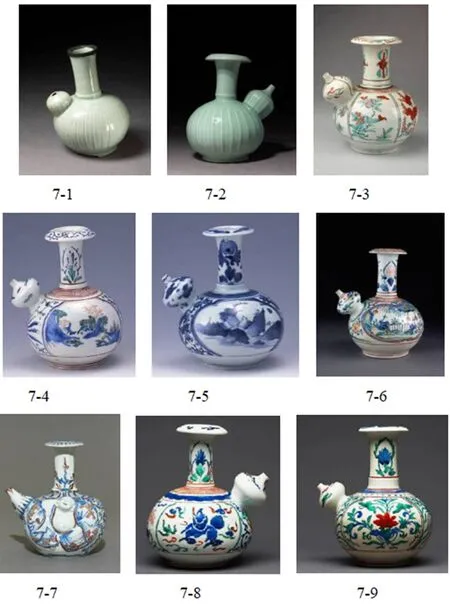

日本军持均为江户时代有田产的瓷质军持,形制与我国明清时期的军持略同。 (1)标本青白釉军持,维多利亚与阿尔伯特博物馆藏。直口,有金属扣边修复,长颈,鼓腹,乳状流,乳突佚。器身施满釉(图7-1)。(2)青釉军持, 17世纪晚期,阿什莫林博物馆藏。高21cm,宽18cm,深15.8cm。鼓腹,短颈,喇叭口外撇,乳状流(图7-2)。(3)标本五彩花卉纹军持,有田窑(九谷窑系),维多利亚与阿尔伯特博物馆藏(图7-3)。(4)标本五彩军持,肥前瓷,葫芦状流,大英博物馆藏。高21cm,宽17cm,深15cm,重0.65kg。(图7-4)。(5)青花军持,大英博物馆藏,高21cm,葫芦状流(图7-5)。 (6)五彩军持,阿什莫林博物馆藏。高21.2cm,宽17.8cm,深15.2cm,葫芦状流(图7-6)。(7)五彩布袋和尚军持,阿什莫林博物馆藏。高19.7cm,宽17cm,深14.8cm。短锥状流(图7-7)。(8)五彩麒麟纹军持,17世纪晚期,阿什莫林博物馆藏,高19.4cm,宽17.5cm,深9.1cm,葫芦状流(图7-8)。(9)五彩花卉纹军持,有田制,阿什莫林博物馆藏。高20.5cm,宽17cm,深14.9cm。葫芦状流(图7-9)。

(三)东南亚军持

(1)标本青花缠枝牡丹纹军持, 15世纪越南产,维多利亚与阿尔伯特博物馆藏(图8-1)。 (2)五彩军持,16世纪安南产,阿什莫林博物馆藏,高13.5cm,宽18.5cm,深14.5cm(图8-2)。(3)青花神兽军持,1440-1460年越南海阳窑产,大英博物馆藏,高28cm,宽30.4cm,深25.1cm,重3.3kg。此器为现存最大的越南军持(图8-3)。(4)青花四爪龙纹军持, 1440-1460年越南海阳窑产,径19.5cm,(图8-4)。(5)蓝釉军持,1450-1480年越南红河三角洲产,广南岘港会安沉船出土,大英博物馆藏,高14.1cm(图8-5)。(6)白釉军持,缅甸产,大英博物馆藏,高8.5cm,长11cm(图8-6)。(7)陶军持, 16世纪中期泰国素攀产,出自Singtai沉船,维多利亚与阿尔伯特博物馆藏。长颈,直口,向下斜出沿,球腹,圈足。素胎无釉(图8-7)。(8)军持, 15-16世纪泰国北部西撒查那莱窑产,通体施酱色釉(图8-8),维多利亚与阿尔伯特博物馆藏。(9)绿釉褐彩军持, 14-16世纪泰国宋加洛窑产,阿什莫林博物馆藏,高14.1cm,宽16cm,深13.5cm,圈足施褐釉(图8-9)。(10)素胎瓷军持,高8cm,缅甸产,大英博物馆藏(.图8-10)。

另有青釉异形军持1件, 15-16世纪泰国西撒查那莱产,维多利亚与阿尔伯特博物馆藏,军持作佛教灵鸟桓娑造型(图8-11)。

(四)中东地区的军持

在维多利亚与阿尔伯特博物馆、阿什莫林博物馆和费兹威廉博物馆藏有伊朗军持多件,都为萨法维王朝时期(1501-1736年)所制,以青花军持最多。

(1)标本褐彩花草纹军持,1650-1700年,伊朗产,维多利亚与阿尔伯特博物馆藏粗管状流,顶部碗状口(图9-1)。(2)褐彩花草纹军持,1650-1700年伊朗产,维多利亚与阿尔伯特博物馆藏,喇叭口,长管状流(图9-2)。

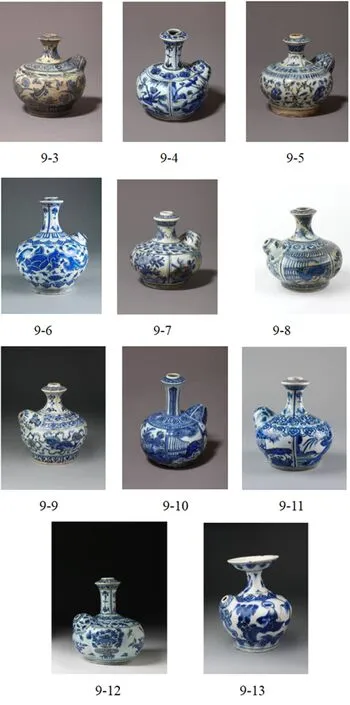

青花军持数量最多。(3)标本青花军持,1600-1700年伊朗产,维多利亚与阿尔伯特博物馆藏,器身饰鱼、莲花及牡丹(图9-3)。(4)青花军持,1630-1660年伊朗产,维多利亚与阿尔伯特博物馆藏,图案风格受克拉克瓷器影响(9-4)。(5)青花军持,1630-1660年伊朗产,维多利亚与阿尔伯特博物馆藏(9-5)。(6)青花龙纹军持,1587-1642年伊朗产,维多利亚与阿尔伯特博物馆藏(9-6)。(7)青花花鸟纹军持,17世纪伊朗产,维多利亚与阿尔伯特博物馆藏(9-7)。(8)青花花鸟鹿纹军持,1641年伊朗产,维多利亚与阿尔伯特博物馆藏(9-8)。(9)青花狮纹军持,1630-1650年伊朗产,维多利亚与阿尔伯特博物馆藏(9-9)。(10) 青花风景图案军持,1625-1650年伊朗产,仿中国克拉克瓷风格,维多利亚与阿尔伯特博物馆藏(9-10)。(11)青花花草鸟兽纹军持,1640年伊朗产,维多利亚与阿尔伯特博物馆藏(9-11)。(12)青花花草纹军持,1600-1650年伊朗产,维多利亚与阿尔伯特博物馆藏(9-12)。

(13)标本青花人物军持,盘口,乳状流,16-17世纪伊朗产,维多利亚与阿尔伯特博物馆藏(9-13)。

另见2件动物形军持。(14)青花象形军持,17世纪萨法维王朝时期伊朗产,高22cm,宽17.5cm,深11.5cm,阿什莫林博物馆藏(9-14)。(15)青花象形军持,17世纪早期萨法维王朝时期伊朗产,高15.8cm,宽13cm,底径10.4cm,重480g,费兹威廉博物馆藏(9-15)。

(五)欧洲军持

标本白釉仿军持造型器(图10-1),德国迈森瓷厂1715年制,维多利亚与阿尔伯特博物馆藏。

三、相关问题讨论

1. 军持的产地分布

从上述资料来看,军持的产地分布广泛,除中国外,东亚的韩国和日本、东南亚的越南、泰国和柬埔寨,中东的伊朗以及欧洲的德国,都有军持生产,反映出军持在海外的传播与演变。军持随佛教的传播而传入我国,在唐代、北宋及辽代最为流行。又自我国传入朝鲜半岛,流行于高丽王朝时期。高丽军持继承了宋辽军持的传统式样,并在制瓷工艺上有所创新,釉下阴刻等技法的运用呈现出独特的高丽风格。宋元以后,我国军持大量外销至东南亚、中东乃至欧洲,在中国产品的影响下,这些地区的工匠也开始仿制生产军持。在东南亚地区,到1300年前后,泰国和越南已成功地烧制了青瓷。1400年以后,泰国宋加洛北部的西撒查那莱窑生产的绿釉和褐釉瓷器在东南亚外销军持市场占据了显要地位。(3)据维多利亚与阿尔伯特博物馆馆藏军持资料:http://collections.vam/ac.uk/item/O251073/kendi-unknown/明末清初时,在中国时局动荡导致外销军持产量急剧萎缩的情况下,日本有田开始大量仿烧中国军持外销东南亚,以满足市场需求。(4)据大英博物馆馆藏军持资料。在中东地区,17世纪时萨法维王朝统治时期的伊朗工匠制作了大量仿中国青花风格的军持。(5)据维多利亚与阿尔伯特博物馆馆藏军持资料: http://collections.vam.ac.uk/item/O122701/bottle-unknown/18世纪欧洲烧制瓷器成功后,也出现了仿军持造型的瓷器。这些海外地区所产的军持在仿造中国军持的基础上,在器形、装饰方面增添了本地的艺术元素,与本地文化相融合,呈现出当地特色,丰富了军持的艺术表现形式。军持的产地分布反映出军持在域外流传的脉络,为中外交化交流的研究提供了物证与线索。

2. 中国军持造型及釉色品种的演变

将英国馆藏中国军持标本与国内军持资料相结合,可以看出我国历代军持造型及釉色品种演变的基本状况。维多利亚与阿尔伯特博物馆所藏的唐代绿釉军持与河南洛阳巩县窑出土的蓝釉军持、河南鹤壁唐墓所出唐黑釉军持、故宫博物馆所藏唐白釉净瓶等国内唐代军持标本的形制基本相同,(6)参见洛阳文物工作队《洛阳出土文物集萃》,北京:朝华出版社,1990年,第103页,图93;王文强:《鹤壁市发现一座唐代墓葬》,《中原文物》,1988第2期;中国陶瓷全集编辑委员会编:《中国陶瓷全集5 隋唐》,北京:人民美术出版社,2000年,图一三五。其基本造型为长颈,颈部有一轮状凸起,肩侧置一钵形流,腹浑圆,与义净的描述基本一致。除绿釉军持外,国内目前已发现的唐代军持的釉色品种还有青釉、蓝釉、白釉及三彩器。北宋军持从造型来看,与唐代军持相比,整体趋于瘦长,腹壁趋直,反映出不同的审美取向。从国内军持资料来看,北宋的制瓷工艺成就在军持制作上得到了充分的体现。河北静志寺和净众院出土的多件定窑军持胎质平薄细腻,釉色柔和洁净,造型端庄优美,属定窑精品,尤其是净众院出土的白釉龙首净瓶高达60.7cm,端庄优美,是罕见的定窑大器,反映出北宋初年定瓷产品的生产技术已达到相当高的水平。[4](P110)而且,与唐代军持多素面相比,北宋军持出现了莲瓣纹、水波纹、缠枝花卉纹、圆圈纹等装饰纹样,也反映出制瓷工艺的进步。

元明清时期军持造型发生了很大的变化。元代军持造型颈部粗短,顶部小口变为大敞口,颈部相轮不存,腹部由北宋时的修长变为扁圆,流也由钵状流变为长管状流,这种造型的军持多产自福建泉州窑,在福建晋江磁灶村一带的土尾庵、蜘蛛山等窑址中出有大量类似军持标本。此外,在德化窑也有生产。这些军持大多数是供应东南亚市场,在制作工艺上不甚精美,多为低温绿釉和酱釉。(7)徐本章等:《略谈德化窑古外销瓷》,《考古》1979第2期;陈鹏等:《福建晋江磁灶古窑址》,《考古》1982年第5期。明清时期的军持则大量由景德镇生产,多种制瓷工艺都在军持制作上得以体现。军持的造型、釉色及装饰手法较之于元代更为多样化。从造型看,明清军持腹多扁圆,束颈,颈部或装饰有凸棱,肩部多为肥大的乳状流,明前期军持也有少量的锥状流。从釉色看,有绿釉、红釉、青花、釉里红、五彩等,并且从海外市场的需求出发,在造型及装饰上有所创新,如自万历年间开始生产的克拉克瓷军持。万历年间还出现了多种动物造型的军持,造型奇特,反映出海外消费者的审美取向。军持造型及釉色品种的演变,一方面是对于军持功能的不同需求的结果,同时也是制瓷工艺不断进步的反映。

3. 中国军持所反映的外销瓷状况

海外地区发现的中国军持以及海外各地仿中国式样制造的军持,可以反映出中国古代瓷器海外贸易的状况。自唐代开始,中国陶瓷就开始向国外输出。就现有资料来看,军持至少在宋代已流传到国外。北宋末年出使高丽的徐兢在《宣和奉使高丽图经》中曾对净瓶作了专门记述,说明在当时军持已传入高丽。(8)(宋)徐兢:《宣和奉使高丽图经》卷三一(器皿二);李智英:《净瓶》,《收藏家》2011年第8期。宋元时期,随着航海业的发展,对外贸易进一步加强,中国瓷器外销呈现出繁荣的景象。此时的军持多外销至东南亚国家,生产外销军持的窑址也大多集中在航运便利的福建地区,尤以晋江磁灶窑为盛。[5]明代郑和七下西洋进一步促进了海外贸易的发展,中国瓷器的外销市场进一步扩大,景德镇生产的瓷器逐渐成为外销市场的主流,本文所见的明清军持标本除个别为福建漳州产品外,绝大多数都产自景德镇,正反映了明清景德镇外销瓷产业的兴盛。从伊朗军持的生产年代来看,至迟在16世纪中晚期以前,中国军持就已经传入中东地区。而且,明末清初由于中国社会动荡导致外销军持产量萎缩,直接促动了江户时代日本外销军持产业的发展,可见海外市场对中国军持产品的需求量之大。海外收藏的中国军持成为中国历史上繁盛的瓷器对外贸易的一个明证。

4. 军持功能的演变

军持原本作为佛教文化的一种载体,其产生与流传与佛教的传播有密切的关系。根据佛教教义,僧侣应以乞食为主,军持最初是作为佛教徒出行携带的水器。军持自传入我国后,随着佛教中国化的进程,其器形与功用也逐渐发生了变化。隋唐时期由于寺院经济的急剧发展,稳定的寺院生活改变了僧侣原本只依靠游方乞食的生活方式,军持作为行旅汲水器的功能逐渐减弱,而主要作为佛事活动所用的法器或供器,[6]我国考古发现的大量军持出自佛寺及佛塔地宫遗址为军持的这种功能演变提供了佐证。军持传入朝鲜半岛后,同样作为佛教器物在高丽王朝时非常流行。南宋以后,军持主要作为贸易瓷,销往东南亚、中东以及欧洲地区。在中外交化的交流过程中,根据海外不同地区人民生活的不同需求,军持的功能也发生了改变。在东南亚地区,军持是作为伊斯兰教徒的水器。在伊斯兰教徒的宗教生活中,用水的场合很多。除了每日参拜真主前的“小净”以及用餐后的清洁用水,教徒赴麦加圣地朝觐途中也携带军持装水,还要用军持带回圣水和阿拉伯蔷薇水自用或馈赠亲友。[7]而在中东地区,阿拉伯民族则把军持作为波斯水烟具的基座使用。这些用途与军持的最初功用已大相径庭。

综上所述,军持作为佛教器物主要流行在我国隋唐、北宋及辽,以及朝鲜半岛的高丽王朝时期。宋元之后,军持脱离了佛教范畴,在器形与功用上变化极大。除本文介绍的英国博物馆馆藏军持标本外,在韩国、日本、菲律宾、马来西亚、印尼,以及欧美的一些知名博物馆中,还收藏有许多军持,尤其有一些国内所未见的标本类型。加强对海外藏军持资料的整理研究,有助于全面、系统地了解军持的发展演变,并进一步为中外交化交流的研究提供线索与依据。