利盖蒂的“静态”音乐研究

——以《永恒之光》为例

2021-01-20陈玲俐

陈玲俐

乔治·利盖蒂(György Ligeti,1923—2006)是继巴托克之后最具影响力的匈牙利作曲家,也是20世纪下半叶西方最具创造性的作曲家之一。 他的一生伴随着西方社会政治环境的风云变幻和现代艺术思潮的此起彼伏,其创作思维和审美旨趣在时代变革的进程中不断嬗变,其作品的创作风格和内涵也同样具有丰富的变化。

20 世纪50—70 年代期间,利盖蒂思索“静态”音乐(static music)的表达方式。 从创作手法来看,这是一种典型的“音色音乐”①关于“音色音乐”需说明的是,根据德国音乐大百科MGG(Die Musik in Geschichte und Gegenwart)中的“后序列音乐”(Postserielle Musik)词条记载,20 世纪60 年代首次出现德文的“音色音乐”(Klangfarben komposition),这种技术或风格当时主要出现在欧洲(除了英国),该词是利盖蒂创作《大气》之后,理论家们根据这种声音所起,与之相关的还有Klangflächen komposition。 现有的英文文献中大多将其翻译为Sound composition,但它不够贴切。写法,它强调“音色”在作品中的主导地位。 音高、音色、音域和动态被视为每个声音内在的表达潜力,而不是作为单独的参数独立控制。 在1993 年的访谈录中,利盖蒂曾说到自己当时所着迷的音乐是“不动的、静止的(immobile),没有节奏,没有旋律,再进一步连‘和声’也没有”②Bálint András Varga,From Boulanger to Stockhausen (New York:University of Rochester Press, 2013), p. 31.。从作曲技术的角度来看,他认为“静态”音乐可以建构在一个非常复杂的网络之中,如复调网络(polyphonic webs),也可以称为“微复调”(micro-polyphony),它是一个时时变化着的网络。③Richard Dufallo, Tracking:Composers Speaks with Richard Dufallo (New York: Oxford University Press, 1989),p. 332.在这种音乐中,传统的节奏感、动机或主题已不复存在。 从谱式上看,没有明显的转换,段落的边界不容易察觉,更没有清晰的句法。 从音乐形态上看,利盖蒂的“静态”音乐作品“给人连续运动的印象,仿佛没有开始和结束。和声语言本质上是静态的,音乐完全没有方向感,卡农的写作方式连续且永无止境”①Michael D. Searby, Ligeti’s Stylistic Crisis: Transformation in His Musical Style,1974-85 (New York: Scarecrow Press,2009),p. 23.。由此,利盖蒂的“静态”音乐是采用复调网络,即“微复调”等技术手段而实现的一种音响概念。

然而,通过检索国内外文献数据库发现,该方向的总体研究动向大多关注利盖蒂的“微复调”的技法、结构、复杂节奏等,少有对基于技术之上的“静态”音乐展开论述。 有鉴于此,本文对利盖蒂“静态”音乐进行个案研究有以下两个目的。 其一,探索和梳理作曲家是如何产生“静态”音乐的创作思维,并最终采用包括“微复调”等相关作曲技术手段呈现“静态”音乐的音响概念。 技法的运用是手段,而不是目的,作曲家最终想表达的是作品音响的“静态感”,而不是重点突出一种新的作曲技法。 其二,文本是视觉性的,作为文本的谱式是表达作曲家乐思和观念的符号系统。 通过对利盖蒂作品谱式的分析,可以直观地观察到节奏、节拍、力度、标记、音色等多维度的相互配合,由此对利盖蒂“静态”音乐产生有更为全局的认识。

一、概念的产生及其研究梳理

纵观利盖蒂的作品,几乎每部作品都力图在思维方式和创作技法上有新的突破,是一位始终把“音乐创新性”放在首位的作曲家。 《新格罗夫辞典》将其创作生涯划分为3 个时期:1. 匈牙利时期;2. 从1956 到《伟大的死亡》(La Grand Macabre,1974—1977);3. 《伟大的死亡》之后。匈牙利时期,利盖蒂受巴托克、柯达伊和斯特拉文斯基的影响很深,创作了一系列具有民歌风格的合唱曲、歌曲、钢琴曲等。 对于一位作曲家而言,这一时期所表现出的更多的是一种创作才能,还未真正体现出创新。1956 年是利盖蒂创作风格的转折时期,这一年发生了“匈牙利事件”。 他曾描述到,几乎在一夜之间,与外界的联系突然变得可能——有关新音乐思维的乐谱、唱片和信息,就像一股气流带入匈牙利。②Stephen Plaistow,“Ligeti’s Recent Music,” The Musical Times(1974):379.之后他离开匈牙利来到维也纳,次年到了科隆。在此期间,他吸收了多种新的创作观念和音乐思想,他也一直思考一种完全不同的音响——“静态”音乐。 当时,韦伯恩(Anton Webern)的音乐让他发现了这种极富表现力的陈述方式。 同时他认识到当时盛行的整体序列主义的局限性,并预感到现代音乐的未来发展中音程和节奏必将消失。 因此,在构建自己新音乐语言上他专注于“音”的色彩与深度,从此创作出大量“静态”音乐作品。

从60 年代中后期开始,国外就有很多学者对他的作品进行研究。 从查到的现有资料来看,围绕“静态” 展开论述的专题并未发现, 大量文献在分析作品或谈及作曲家思想或观念时会涉及到此内容,但并未展开论述。 如1969 年,萨尔曼哈拉③E. Salmenhaara,“Das musikalische Material und seine Behandlung in den Werken ‘Apparitions’,‘Atmospheres’und ‘Requiem’ von György Ligeti”, die Musikforschung (1969),p. 204.在论文中分析了利盖蒂的《幽灵》 《大气》 《安魂曲》,重点论述了3 部作品的音乐素材以及处理方式,提到这几部作品所体现出的“静态”风格。1972 年,赫尔穆特·罗辛④Helmut Rösing,Die Bedeutung der Klangfarbe in traditioneller und elektronischer Musik (München,Schriften zur Musik,1972).在其著作中重点阐述音色在电子音乐中的重要性,当中也谈到利盖蒂的“静态”是如何体现的。 1987 年,伯纳德①Jonathan W. Bernard,“Inaudible Structure,Audible Music: Ligeti’s Problem,and His Solution,” Music Analysis(1987):207-236.在论文中以“听不见”的结构和“听得见”的音乐为视角,探究这两者在作品中是如何体现的,其中还论述了《永恒之光》与《在远方》两部作品的关系及其“静态”的特殊处理。 1993 年,克伦丁②Jane Piper Clendinning,“The Pattern-Meccanico Compositions of György Ligeti,” Perspectives of New Music(1993):192-234.论述了利盖蒂的“机械模式”作曲,分析《连续统一体》时多次使用“静态”来描述,它像轮子的引擎,高速运转时似乎是静止的。2001 年,艾米·鲍尔③Amy Bauer,“Composing the Sound Itself: Secondary Parameters and Structure in the Music of Ligeti,” Indiana Theory Review (2001):37-64.对利盖蒂作品中的音色有深入的研究,其中“静态”的词汇被频频涉及,但未见到对该术语的专门论述。关于这一主题的外国研究还有不少,囿于篇幅在此不再一一列举。

从上述文献中可看出,“静态”确是利盖蒂创作思想及其作品中极为重要的风格体现。在国内,近20 年来有越多越来的学者关注利盖蒂并予以研究,但并未发现有关“静态”的专题论述。 而利盖蒂本人在接受访谈时频繁谈到自己的“静态”音乐观或创作时的想法。 因此,接下来在访谈录和部分论文专著中提炼重要信息,尽可能将利盖蒂的这一观念阐述明了,同时对他的“静态”音乐作品进行简要说明。

早在1950 年左右,利盖蒂就产生“静态”音乐的想法,他曾言,“那时我能听到我想象的音乐,但我不具备把这种想象写在纸上的技术。这是一种完全封闭在自身内部的音乐,没有旋律,音乐中有许多独立的部分,但难以分辨。这种音乐就好像在内部改变了颜色……主要的问题是,当时我从没有写过没有小节和小节线的音乐,虽然可以写下和弦结构、音簇,但当涉及到节拍、节奏等记谱法时,就会陷入困境。 ”④György Ligeti,Ligeti in Conversation (London: Eulenburg Books,1983),p. 33.直到1956 年他尝试创作出第一首“静态”作品《幻象》(Vision),它的出现可以说与当时的主流音乐截然不同。他在访谈中说到,当时“静态”音乐之所以会出现,原因是音乐家们对序列主义和凯奇的偶然想法做出的反应;更确切地说,是对他们的基本形式结构作出反应,即事件—暂停—事件—暂停(event—pause—event—pause),而“静态”的持续声音则是完全相反的。⑤György Ligeti,Ligeti in Conversation (London: Eulenburg Books,1983),p. 38.

从1956 年之后的30 年里, 利盖蒂在创作上变化太多。 他在1956—1959 年间创作了《幽灵》(1956 年初稿Viziok;1957 年第二稿Apparitions,为弦乐、竖琴、钢琴、羽管键琴和打击乐而作;1958—1959 年终稿Apparitions 为管弦乐队而作),被作曲家自己冠以“第一首完整的‘静态’音乐作品”。⑥Richard Dufallo,Tracking: Composers Speaks with Richard Dufallo (New York: Oxford University Press,1989),p.330-331.该作品于1960 年在国际当代音乐节上引起轰动,大胆而新颖的声音世界深深吸引了在坐的听众。在创作《幽灵》的过程中,利盖蒂结识了弗雷德里希·采尔哈(Friedrich Cerha,奥地利作曲家,1926— ),二人对“静态”音乐的观点不谋而合。 采尔哈的第一部“静态”作品是大型管弦乐队《束》⑦采尔哈于50 年代末开始创作《束》(Fasce),展示了众多音线绑定而成的音束组件,通过不断变化、对置、整合,与利盖蒂的“复杂的网络”完全不谋而合。 具体分析可参看韩闻赫的博士论文《音响音乐中主题陈述与展开之研究——采尔哈〈束〉、拉亨曼〈气〉与泽纳基斯〈地衣〉探析》,上海音乐学院,2017。(Fasce,1959),其他“静态”作品还有七个乐章的套曲《镜》①利盖蒂认为套曲《镜》是“静态”风格的完美诠释。在大型管弦乐队的基础上,引入磁带和默剧等表演手段,它既是纯音乐,又像是一部戏剧。 其核心观念是构建“广博的世界舞台”,以上帝视角俯瞰人世变迁。(Spiegel,1962)、《乐章》(Mouvements)等。此外,意大利作曲家贾钦托·谢尔西(Giacinto Scelsi,1905—1988) 也创作了类似风格作品《四段单音曲》②这部作品采用了“微音调音高变化”(microtonal pitch inflection),该术语引自The New Grove Dictionary of Music and Musicians中“Scelsi” “Giacinto”词条,并简单介绍了该作品的总体特征:音色的转换和节奏的重复来推动着基于每个乐章里的音符,以此扩展的特性远远超过它仅有的频率。(Quattro pezzi su una nota sola,1959),这部作品的构想在利盖蒂之后的作品中也同样得到运用,即从一个单音开始逐渐扩展。利盖蒂在多次采访中都提到,这两位作曲家与自己的创作思维有些接近,但不同于艾夫斯、凯奇和泽纳基斯的“音群”(Sound masses)。

创作于1961 年的大型管弦乐队《大气》③该作品受德国巴登西南广播电台委约, 献给意外死于车祸的同乡好友匈牙利作曲家赛博尔(Matyas Serber,1905—1960),因此该作品具有挽歌的性质。(Atmospheres)是广为人知的此类作品,1968 年作为斯坦利·库布里克导演的电影《2001 太空漫游》(2001:A Space Odyssey)的背景音乐,描绘外层空间的景色。该曲没有节拍,开始以极微弱的力度奏出了一个间隔很宽的和弦,貌似悬挂于空中;没有使用定音鼓,每一件乐器演奏一个独立的声部,乐器之间音色的转换让人难以察觉。 从单音到颤音、管乐器吹奏出奇妙的非乐音等演奏法变化丰富了音响效果,最后乐曲在沉静中消失。 它作为“静态”作品给人留下深刻印象,获得了极大声誉,同时也作为音色音乐载入了音乐史。④Jonathan W. Bernard,“Inaudible Structure,Audible Music: Ligeti’s Problem,and His Solution,” Music Analysis(1987):216.其他“静态”作品如下所列。

《安魂曲》(Requiem,1963—1965),为独唱女高音、独唱次女高音、两个混声合唱团和管弦乐队而作,于1965 年在斯德哥尔摩首演。

《分支》(Ramifications,1965),为弦乐队或十二位弦乐独奏而作。 曲名指的是声部写作的复调技法,“它在一束缠绕在一起的单声部中向不同的方向移动”⑤György Ligeti,Ligeti in Conversation(London: Eulenburg,1983) p. 9.。

《永恒之光》(Lux Aeterna,1966), 混声合唱。 受斯图加特合唱团指挥克莱特斯·哥特瓦尔德(Clytus Gottwald,1925— ,德国作曲家、指挥家、音乐学家)委约创作。 该曲由4 组混合人声组成,每一组再细分出4 个声部从而形成16 个不同声部的合唱队,每组都由同度卡农的方式呈现。 不过,他在此曲中创作的卡农已失去传统复调音乐各声部独立且清晰运动的重要形态特征,而是各声部间浑然一体,纵多声部以“微起伏”的状态向前推动。

《大提琴协奏曲》(Cello Concerto,1966)第一乐章,像是《永恒之光》的乐队演绎。

《在远方》(Lontano,1967),为管弦乐队而作。 该作品与《永恒之光》有着紧密的联系,它们不仅仅是使用相似的卡农技法,更重要的是使用了同一音列。 利盖蒂写道,“它由同时进行……相互叠加而成,通过各种折射和反射产生一种想象的视角。它慢慢地向听众显露出来,仿佛从明亮的阳光下走进一间黑暗的房间,渐渐地意识到颜色与轮廓”⑥György Ligeti,Ligeti in Conversation(London: Eulenburg,1983) p. 9.。

《钟与云》(Clocks and Clouds,1972—1973),为女声合唱与管弦乐队而作。 受卡尔·波普尔(Karl Popper,1902—1994,现代哲学家、思想家)的文章《关于云和钟》的影响,“音乐的产生是由钟表溶解在云里,云凝结成钟表的过程所组成的”①György Ligeti,Ligeti in Conversation(London: Eulenburg,1983),p. 9.。

从上文的梳理不难看出,利盖蒂在大量作品中都采用了“静态”音乐思维进行创作。 本文以《永恒之光》为例,有一个重要原因是作曲家将其视为一个转折点,它的重要性堪比《幽灵》。 与之前的“静态”作品相比,它体现出作曲家更为深思熟虑的尝试,织体的清晰度或透明度刻意减弱。②Jonathan W. Bernard,“Inaudible Structures,Audible Music: Ligeti’s Problem,and His Solution,” Music Analysis(1987): 222.他在一篇简短的文章中写到:虽然这是在完成《安魂曲》之后再次使用该文本,但它是一个独立的作品,精心设计是为了更具模糊性(opacity)。 他认为“渐进式的转变”(gradual transformation)是和声结构的一个原则,对位具有破坏旧结构和建造新结构的功能。③György Ligeti,“Auf dem Weg zu Lux aeterna,” Österreichische Musikzeitschrift(1969),pp. 80-88.在他的观念中,音高形态和非音高形态都成为构建“静态”音乐的元素。 音高形态,包括横向音列总体为狭小音程的运动,三音和弦以同步且极弱的力度发声与四个音列错位发声有所区别, 纵向和声以缓慢的运动方式展开;非音高形态,则包括“消失”的节奏、无实际意义的节拍和小节线和乐谱中的所有标记等。 需要说明的是,要体现“静态”音响需多个维度的结合,单独的音高形态对作品的“静态”音响难以起决定作用,但它却是整部作品的重要素材之一。

二、音高形态分析

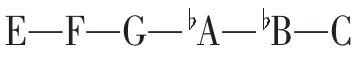

《永恒之光》的音高材料具有两个明显特征。其一,横向音列及其组合方式,表现在四个不同的音列均以小音程横向“微起伏”展开,且每个音列构成同度卡农关系;其二,纵向和声,从一个单音出发,以小音程向两边扩展使动力逐渐增加,最后回到一个或两个音直至完全消失。

(一)材料及其组合方式

该作品由两个不同的材料构成。材料一是四个不同的音列(音列一、音列二、音列三、音列四),分别构成作品的四个部分。这四个音列也是判断其结构的依据,即每一个音列构成一个片段,又各自形成同度卡农。

音列一(见谱例1)为第一部分(1—37 小节),由31 个音组成,乐曲开始的八个声部(女高音四声部、女中音四声部)都为同一个音列。 由S1 和A1 同时率先在F 音上开始,随后其它声部在同一高度上但每个声部都在不同的发音点依次出现。 声部的进入顺序为:S1、A1——S2、A2——S3、A3——S4、A4,形成八声部时间上错位模仿的同度卡农。以pp 的力度开始,并始终保持到第一部分结束,没有渐强和渐弱。 不同发音点造成声部之间的细微差异,且声部众多,从听觉上难以感知其卡农的形态。 整个部分以女声为主,第24 小节的最后一音开始叠入男高音,T1、T2、T3、T4 逐层加入,音高只使用了该音列的最后一个音a2,像一丝微弱的光在上方闪烁。

仔细观察该音列,实则包含两个互为反方向的隐伏声部(见谱例2)。 尽管听觉上很难感知到,没有产生强烈的方向感,但作曲家在微观上精心设计了两个反向的力,以此来控制音高内在的走向。值得注意的是,管弦乐曲《在远方》也使用了该音列。

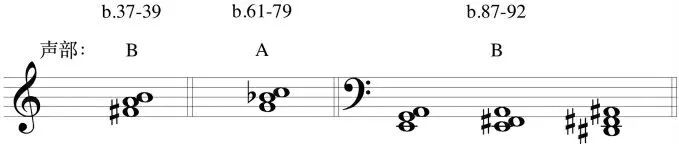

音列二、音列三(见谱例3)为第二部分(39—60 小节)和第三部分(61—88 小节),分别由34(23+11)和10 个音组成。这两个部分有以下几个主要特征。首先,在结构上“合二为一”。正如本文开始就介绍了“静态”音乐的总体特征,其中没有明显的结构感是其表现方式之一。 然而,这两个部分比第一、第四部分显得更为模糊。 谱例中用虚线隔开,其实音乐并没有结束,由男高音和男低音担任的音列二以长音的方式延伸至第三部分。 其次,在材料上三个不同的音列同时出现,各自依然是同度卡农。 从对位的视角看,是对比式的音列材料。 从61 小节开始为第三个部分,由三个不同的音列组成。女高音声部为该作品的第三个音列,女中音声部为该作品的另一个材料(下文中有详细分析),男声则以八度的形式用同一个音列。 该片段也是全曲高潮部分,16 个声部全部出现。 四组人声再各自形成同度卡农,因此,该部分可理解为对比材料的同度卡农写法。 从80 小节开始,回到男声,这两个部分在声音设计上为男声—混声—男声,但在听觉上难以听辨清楚。 整个部分仍保持在pp 的力度上,第三部分音量明显扩大是由于声部增加,即十六个声部全部出现,力度依然保持不变。

谱例1 b.1—37 第一部分音高材料的简化谱

谱例2 音列一的两个反方向隐伏线条

音列四(见谱4)为第四部分(90—126 小节),由26 个音组成。从谱例中可看出,该音列由女中音担任,依旧为同度卡农。 第94—102 小节,女高音和男高音声部同时加入了两层八度关系的三音和弦,A 到A、B 到、A、B 用同步的发音点横向依次扩展,用“静态”的长音持续写法,造成听觉上时间的停顿,与音列材料形成对比。 该三音组还没完全结束时,男低声部从101 小节加入B 音等,为声音的消退做准备。 因此,该部分由两个不同的材料和不同的写法构成,同步发声的三音材料与同度卡农的音列四材料构成对比的关系。

由此可见,以上材料一的四个音列在每个部分中的写法有相同,又有不同。 从宏观上看,每个音列都采用卡农的方式写作;微观上看,作曲家故意设计声部交错又制造出延绵不断的效果,“静态音乐”也有高潮部分的设计。 那么,四个不同的音列在这部作品中如何实现统一? 另一个三音和弦的材料在此显出了重要的作用。

材料二:三音和弦,把四个部分“粘合”为一个持续的整体。

利盖蒂称这个三音和弦为“典型的利盖蒂信号”(typical Ligeti signal),并描述它为“纯四度由小三度和大二度组成或反之”。 这似乎证实了在分析他的音乐时“反转对等”(inversional equivalence)是普遍有效的。 同时这个音程结构还是这部作品最主要的稳定和声。①György Ligeti,Ligeti in Conversation (London: Ernst Books,1983),p. 29.

以上两个材料在总体写作方式上是互为相反的:音列材料卡农的、交错的,三音和弦材料和声的、同步的。 在结构功能上是互为补充的:音列材料承担主体部分,三音和弦材料以对比的方式承担连接部分。 对该曲的四个音列和三音和弦有过研究的还有陈小龙、陈鸿铎教授和徐昌俊教授等。②陈小龙:《里盖蒂西方时期的复调思维研究》,中央音乐学院硕士论文,2000;陈鸿铎:《利盖蒂结构思维研究》,上海音乐学院博士论文,2005;徐昌俊、左延芳:《里盖蒂〈永恒之光〉中的微复调技法》,《黄钟》2009 年第1 期。

(二)纵向和声

谱例5 三音和弦材料在全曲中的分布

乐曲开始处同度或同音的重叠中强调了同一个音在“过程”中的音色渐变,紧接着小二度出现后音乐内部开始出现可产生“动力”的因素,之后伴随着“量”的增长,和声开始具有多变的效果。整首作品如同“链”一般,一气呵成,在此过程中体现了一种从未有过的推动音乐走向终点的和声动力,是一种由旋律音为素材的和声。

这种“背景移动”(background shifting)并非只有简单的不断重叠半音,“过程”中也包括大二度或小三度。虽然完全没有传统意义上的和声进行,但它给人以强烈的“和声感”,就像每一个音都“溶解”在这部作品之中。①Mike Searby, “Ligeti the Postmodernist ?,” Tempo (1997) :10.这种密集和声不仅毫无刺耳的效果,反而是平静的、安宁的、协和的。

三、非音高形态分析

从上文音高形态的分析得知,若不考虑其它因素,单独从音高层面还不足以表现作品的“静态感”。 除此还有节奏、节拍、力度、标记、音色等多维度的相互配合。 这些因素相互影响、交叉,因此,该部分以综合的方式进行论述。

在《永恒之光》的谱式中有两个直观的现象。 首先,观察该作品中的标记,无重音,不使人察觉地进入,所有进入极为柔和。 这是乐谱中的重要演唱标记,声部之间虽有音高的转换,众多声部需要换气,但“悄无声息”的进入和退出是造成整体“静态”效果的重要原因。 其次,小节线没有节拍意义,关于小节线或小节,利盖蒂曾自述:“我在大部分作品中都使用了小节线和传统记谱法,但在实际音乐中,小节线除了参照点之外就不再有别的功能了……我的音乐是持续流动的,不受小节线的阻碍。 ”②György Ligeti , Ligeti in Conversation (London: Eulenburg Books,1983),p. 14.由此可见,小节不是传统意义上的小节,它只是一种使各部分能同步的手段,实际目的是让作品便于指挥。 利盖蒂对整体声音的要求,界限变得模糊甚至消失。 这方面的成功得益于两位作曲家的影响,他谈到,“我最终摆脱了韵律和小节的束缚,是因为布列兹和施托克豪森对我的音乐产生了直接而巨大的影响。 ”③György Ligeti , Ligeti in Conversation (London: Eulenburg Books,1983),p. 90.

谱例6 b.1—37 纵向和声的缩谱

《永恒之光》一共126 小节长约9 分钟,一气呵成,没有一处出现真正的停顿,像一条河流源源不断地流淌着。作曲家在节奏上如何考虑这样的“静态”效果,可总结为两点。1. 细分时值层。将四分音符分为三种时值层:四等分(十六分音符)、三等分(八分音符)、五等分(十六音符五连音),即4:3:5(可互换)的时值对位,每小节的发音点便有16、12、20,以此保证每个声部都可在时间上错位进入,并做出无痕迹过度的效果。 陈晓勇教授曾言:利盖蒂是一位依赖“数字计算”①陈晓勇教授于2020 年在上海音乐学院开设的课程中,谈到利盖蒂音乐创作的一些问题,包括对节奏的处理,这部作品也不例外。的作曲家,但最关注的则是音乐在听觉上产生的实际效果,在必要时“数字”必须形成特有的结构(特指声音的内在结构)。 2.长音的持续。 节奏运动中的长音状态会导致人们对“速度感”的降低甚至消失。 作曲家在这部作品中追求没有时间的“有声的静止”,大量运用长音的持续。 其中三音和弦的材料多为长音且同步的写法,音列材料虽有间断的切换发音点,但这种切换反而造成音乐在“静态”中的流动感。 从听觉上还可明显感受到节奏已经“消失”,它具有新的“面貌”,貌似以精确的方式组织出“混沌”的状态。 这种节奏上的“静态”处理,表现在看似极为复杂的节奏对位关系,实则作曲家通过微观的细致处理以达到宏观的效果。

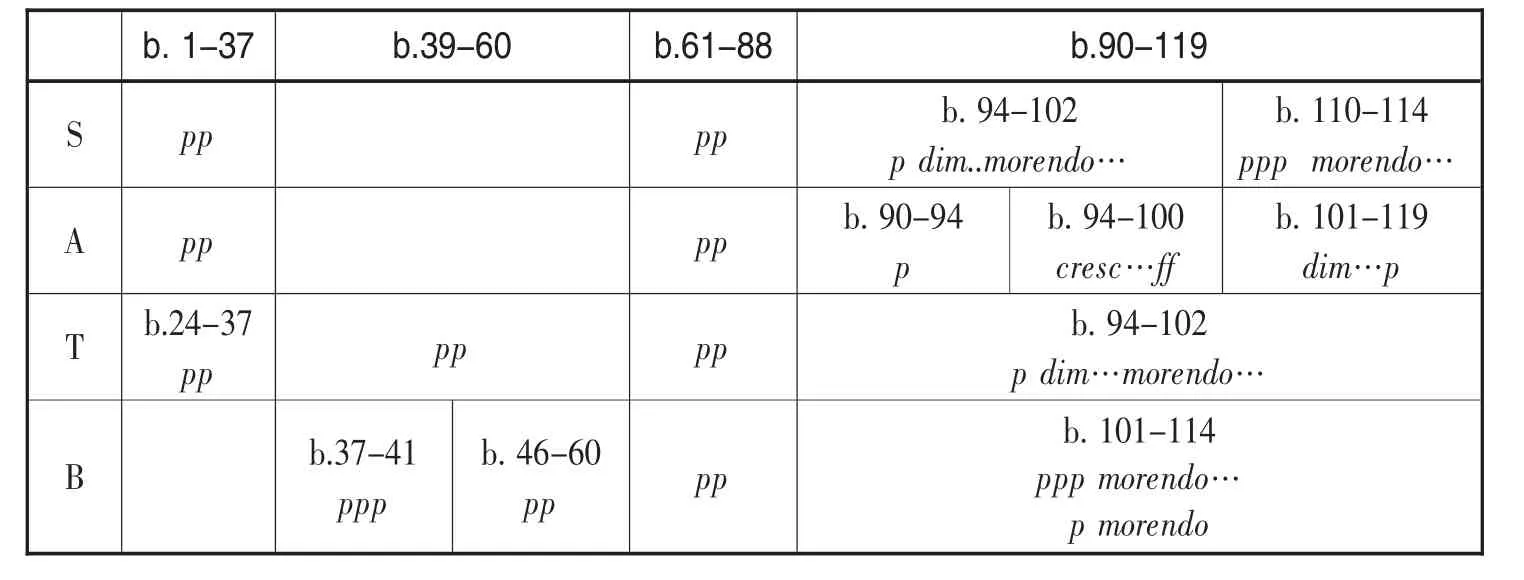

关于力度(见表1),全曲几乎保持在pp 的力度。 前两个部分分别以女声、男声为主的音色,用持续不变的力度保持。到第三部分四组全部叠入来扩大音量,每组依然以极弱的力度演唱。第四部分逐渐消退到pp,其中女中音声部有6 个小节的渐强到ff,是全曲唯一最强的力度标记,而其它声部依然保持极弱,最后全部消失至无声。 全曲的力度分布显然是为了表现作品的“静态”效果。

通过以上分析得知,作曲家追求“静态”效果,无论从音列、和声、节奏、标记、力度等都是通过精心设计而来。 英国的布林德尔(Reginaild Smith Brindle )曾评价这部作品:“音乐似乎在时间上停滞了,在很小的范围内无力地起伏,音簇几乎让人察觉不到地慢慢伸张和收缩。 ”②[英]R.S. 布林德尔:《新音乐——1945 年以来的先锋派》,人民音乐出版社,2002,第199 页。此外,对于合唱作品而言,歌词的表现内容与音乐的表达有着密切的联系,与此相关的研究在徐昌俊、左延芳《利盖蒂〈永恒之光〉中的微复调技法》文章中已有详细说明,本文不再赘述。

分析至此,结合上文第二部分的音高分析内容,我们可以直观地发现利盖蒂在本曲创作中体现出的“静态”音乐特征。

表1 《永恒之光》全曲力度分布图

1. 音高。横向音列总体为小音程的运动,三音和弦材料不仅发挥了重要的结构“粘合”作用,也为“静态”的长音持续增添了色彩。纵向和声从同度出发,同音的“过程”强调了音色的渐变,小二度使音乐内部产生“动力”因素。伴随着“量”的增加,和声产生多变的效果,一种由旋律音为素材的和声推动着音乐走向终点。

2. 关于持续音。所有声部无痕进入和退出,合唱中的循环呼吸造成持续音不间断,使各声部之间形成连贯且绵长的声音效果。 小节和小节线没有实际意义,因此没有乐句之分,乐段没有明显界限,整体一气呵成。

3. 关于力度和节奏。 整部作品用极弱的力度贯穿始终,女声、男声之间的音色差异变小。 节奏的特殊处理使其变成“消失”的节奏。

结 语:对利盖蒂“静态”音乐的整体认识

行文至此,关于利盖蒂的“静态”音乐的个案研究已告一段落。 但是本文所述只是其“静态”音乐概念的一小部分,其中还有诸多问题尚需研究。笔者对利盖蒂的“静态”音乐创作进行一个总结,希望能够为相关研究者们提供一个了解利盖蒂在创作中的观念及其技法的整体认识。

其一,模仿形态构成“同质音响”。模仿形态是以相同的横向线条在不同声部间的重复,其音响参数以统一融合为主,而不是对置性材料构成的异质织体。 如果用传统的模仿复调中的三要素——方向、时间、空间——来说明这一现象,利盖蒂的卡农是用新构的方式对传统的卡农进行创新。 在方向上,向上、向下或几个组别共同参与;在时间上,每个声部的进入时间不同,一般多为“不均等”的划分时值或八分音符和十六分音符等的时差;在空间上,大多作品各声部之间的音域很窄,几乎环绕在二度、三度左右。因此,它是基于同质性的线条在微差化的时间和空间中交融一体。由此可见,虽是基于传统的卡农写法,却是形成独特的“己见”传统,摆脱常用的复调写作范式让作品具有独特个性。这有赖于利盖蒂早期的学习经历,对早期的复调发展及其变化有深入的研究。文艺复兴时期盛行的“有量卡农”(Mensuration Canon)只写出一个声部的旋律,标记不同的有量符号,造成的结果是,模仿声部的速度与主题声部不同,即同一旋律在同一时间以不同的速度进行着。 这些来自传统的音乐思维和技法会支持和干预作曲家的创作过程。

其二,细密声部构成“稠密交融”。 细密的声部是指,在管弦乐队或合唱队中,每件乐器或每个人声分别演奏或演唱一个单独的声部,并且分别使用独立的谱表。 “将一大组乐器分开,让每个演奏者按照各自独立的线条,以不同的速度移动,通过这种方式消除了音乐中的律动(pulse)”①Sean Rourke,“Ligeti’s Early Years in the West,” The Musical Times (1989):532-535.,如《大气》在最密集处86 件乐器(包括钢琴)使用了87 行谱表。这种细密的织体从听觉上是一个不易穿透且极为浓密的蜘蛛网,实际上声部的概念已“消失”。

其三,密集和声构成“动静并存”。 作品中纵向和声的变化,实则为横向旋律的发展结果,即“横生纵”。 乐曲开始从单音或同度出发,这一“过程”强调音色的渐变,伴随着小二度的加入使音乐内部产生“动力”因素,逐渐随着“量”的增加,和声产生多变的效果。 各声部已是浑然一体,旋律线条已失去“主题”的含义,它强调“音”本身的色彩。 彭志敏教授的《新音乐作品分析教程》中称其为“音色旋律”:要通过对某种“静态的”持续性固定音高,作“动态的”流动性音色配置,从而使“音色-音响”及其运动的轨迹或效果,能够产生、代替或等同于音高运动的线条,进而获得由此产生的结构力。①彭志敏编《新音乐作品分析教程》(下),湖南文艺出版社,2004,第666 页。

其四,模糊结构构成“统一整体”。 结构的模糊是作曲家为这种特殊的音响而有意设计。 为了避免出现单个线条的清晰度,利用模糊的形态将全曲融合为一个密不透风的整体,整部作品像一条河流源源不断的流淌。 乐队各声部间的“无痕”交接,实则造成持续音不间断,使之形成连贯且绵长的声音效果。 没有乐句乐段,小节和小节线无实际意义,乐段没有明显界限,整体一气呵成。把所有的“音”都作为展现整体音响的小细胞,以整体融合为主要的表现目的,从而失去它原本独有的个性。

其五,微弱力度构成“静态空间”。作品中的力度标记大多为极弱,少有强力度的使用。从p—pppp是大部分作品中最主要的力度标记,这种弱力度的贯穿始终是构成“静态”效果的重要因素;并且在大型乐队或合唱队中,演奏力度的改变造成各组别之间的的音色差异缩小。如《永恒之光》,作曲家显然对组别有刻意的安排,但若离开乐谱,从听觉上难以区分男声和女声。

综上所述,“静态”音乐是利盖蒂创作生涯中的重要风格之一,期待有更多学者予以关注。 利盖蒂曾说过的话或许是解开其“静态”音乐的“密钥”:“音乐不是日常生活,艺术是人工的,它是人造制品,是‘封闭’的。 它必须精心构建,又不缺诗意,结构很重要……复杂、老练,不是‘极简’,而是‘极繁’! ”②Richard Dufallo,Tracking:Composers Speaks with Richard Dufallo(New York:Oxford University Press,1989),p.334.