基于学生体验的“新样态”课堂研究

——以初中英语文学阅读课为例

2021-01-19刘飞燕

刘飞燕

一、研究背景

2017 年9 月8 日,教育部党组书记、部长陈宝生在《人民日报》撰写题为《努力办好人民满意的教育》一文,吹响了“课堂革命”的号角。陈部长提出要坚持内涵发展,加快教育由量的增长向质的提升转变。把质量作为教育的生命线,坚持回归常识、回归本分、回归初心、回归梦想。深化基础教育人才培养模式改革,掀起“课堂革命”,努力培养学生的创新精神和实践能力(陈宝生2017)。这场“课堂革命”从本质上来说是一场观念的革命,它提倡:解放学生,发展学生;不唯师,只唯生;不唯教,只唯学;最终实现师生共同发展。因此,我们需要“新样态”的课堂。

何谓“新样态”?归根到底为“生本课堂”,以解放学生、发展学生为目标。立足于初中英语课堂教学的特点和现状,可以将“新样态”优化为:教学载体新,课堂内容新,作业练习新,课堂组织新及教学方式新。基于此,将着重从“教学方式新”研究初中英语阅读课,尤其是文学阅读课的“新样态”。

库伯(Kolb 1984:38)曾提出,体验式学习模型是体验式学习理论的代表。库伯认为学习不是内容的获得与传递,而是通过经验的转换从而创造知识的过程。他用学习循环模型描述体验式学习。该模型包括四个步骤:(1)实际经历和体验——完全投入当时当地的实际体验活动;(2)观察和反思——从多个角度观察和思考实际体验活动和经历;(3)抽象概念和归纳的形成——通过观察与思考,抽象出合乎逻辑的概念和理论;(4)在新环境中测试新概念的含义——运用这些理论作出决策和解决问题,并在实际工作中验证自己新形成的概念和理论。基于他的学习模型,学习者的体验在学习中起到至关重要的作用。这与“新样态”课堂所主张的“以生为本”具有相同的理念。因此,拟在体验式学习的基础上探究初中英语文学阅读课堂的特点。

英语文学阅读在语言学习中具有独特的优势,它能够丰富英语教育的文化内涵,更好地体现英语课程工具性和人文性的统一。英语文学作品可作为英语学习者发展思维、培养语言能力的重要载体,是英语学习者的重要学习语料。近年来,尽管英语文学阅读重新受到了学者的重视,但是如何进行有效的英语文学阅读教学仍然是一个待研究的问题。与此同时,体验式学习作为关注学生学习体验的一种方式,体现着“以生为本”的理念,在被应用于其他学科教学多年后,现也被运用到英语教学中。

二、研究问题

拟通过分析文学阅读课教学的个案,探究基于学生体验的“新样态”课堂在初中英语文学阅读课上表现出的效果及其表现方式。因此,拟研究以下两个问题:

1.体验式学习在初中英语文学阅读课堂上表现出怎样的特点?

2.体验式学习如何对初中英语学习者的学习体验产生影响?

三、研究方法

选取了一堂小说阅读课例作为研究对象。这堂课来自全国基础教育英语课堂教学改革高端论坛中的初中英语小说阅读展示课。通过课堂观察、视频记录及其文字转录等研究方法,收集了学生的课堂表现、教师提问及教学活动设计三个方面的数据,并进行课例片段分析。

四、课例分析

特点一:学生在关于小说人物和情节的赏析上有着更好的体验。

【片段一】

T:And what do you think of them(the beggar)?

S1:I think they are miserable.(该生眉头紧锁。

T:How about you?

S2:But I think some beggar go out to beg because they are disable,they are really poor.(该生表现出同情的表情,而且声音不如以往响亮。)

T:Poor.How about you?

S3:I think the beggars have to save their lives,they are very tough.(该生说话时放慢了语速,表示他对乞丐们遭遇的遗憾。)

T:Very tough.Because they are for living,right?

S4:Maybe they can’t live for themselves,so they have to beg outside.(该生边说边摇头,还叹着气,表达了她的怜悯之情。)

T:Well.

S5:I think some beggars are bad,because they are lazy.(该生的回答掷地有声,表现出对乞丐的厌恶和憎恨之情。)

T:Lazy.Lazy to find other ways for living.

这个片段讨论的是小说的主人公——乞丐在学生心目中的形象。所有学生都参与这个问题的讨论,他们关注教师的提问和同伴的回答,其中有五名学生作了回答。学生1 认为乞丐是悲惨的,在回答时眉头紧锁,表现了对乞丐的怜悯之情。学生2和学生3 都表达了对乞丐的同情之心,他们回答问题的声音并不高昂清亮,说明了他们对乞丐的遭遇表示同情。学生4 的回答稍许不同,回答时又是叹气又是摇头,并认为乞丐是出于无奈才外出乞讨。但是学生5 的回答截然相反,他坚定地认为乞丐是懒惰的,因为懒惰而乞讨,因而他回答的声音响亮而充满愤怒。从这个片段可以看到,在探讨小说人物时,学生的情绪非常丰富且高昂,而且他们能够联系自己原有的知识对人物进行赏析。

【片段二】

For three hours he continued his______journey but received not a half penny for his pains.

教师引导学生通过深入体验和阅读填写此处挖空的词汇,并阐明理由。这里缺少一个描述小说中乞丐这段旅途的形容词。不同的读者根据他们的经验会填写不同的答案。比如在课堂上,学生给出了hopeless,miserable,hungry,long,lonely 等答案,而且每一个回答都能够给出相应的支撑材料,即他们“言之有理,言之有据”。学生的对比分析思维在这样的活动中被充分激发和调动。当时在场听课的教师对学生的精彩回答给予了热烈的掌声,对学生高度肯定。

从以上两个片段的分析来看,学生只有深入体验,深度阅读,才能够表达出深刻的思想。片段一的提问“What do you think of them(the beggar)?”是一个评判性问题,探讨小说人物。片段二的活动设计是为了探讨小说情节。对比整堂课的课堂表现,学生在有关探讨小说人物和情节的环节体验感更深,参与度更强。

特点二:学生体验感的至高点随着小说的高潮来临而到来。

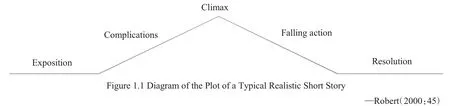

罗伯特(Robert 2000:45)曾用图表表示一篇短篇小说的情节发展,大致遵循以下规律(见下图)。

这篇小说的高潮在于这个乞丐在四处乞讨无果后,意外杀死了一只母鸡。师生就这只母鸡的死是否是一个“意外”,对accident 这个词展开了激烈的讨论。

【片段三】

T:Then,was it an accident? The hen got killed.Try to find some supporting detail in the passage.

S1:I think it wasn’t an accident.Because accident is something happen suddenly,but the man is hungry,and got nothing to eat,so I think he killed the hen is sure to happen.

T:So he wanted to do it,it wasn’t an accident.Thank you.

S2:I think it wasn’t an accident,because from paragraph 7,we will know,the man took up a stone,...so the man killed the hen on purpose,he was very hungry,he wanted to get some food for him.

T:I get the point,because he did it on purpose,so it was not an accident.Anyone?

S3:I think when people suffer a lot from hunger,he will find something for meal,it is human nature,so it is not an accident.

S4:I think it is an accident,because it is not easy for Bell to kill a hen,because he is disabled,and because the word luckily,luckily means an accident.

T:Luckily means an accident,it is done lucky.

S5:I think it is an accident,because here is a sentence,...He was happy to see here is a lot of hens around him,...if there is not many hens around him.

T:So you think it was an accident,because the hens come nowhere.

S6:I think we should pay attention to the hen,to the hen it was an accident,I think.

T:To the hen it was an accident.

S7:I think it wasn’t an accident,because he killed the hen at the first shot,it’s the shot didn’t kill the hen,...

T:He had.

S8:I think it was an accident,because Bell lived in the village for 40 years,during the 40 years,there will be some people in the village kind to offer some food for him.But these two days he got nothing to eat,because the coldness of the villagers.

T:Because they were cold to him,he has no way to go,yes?

片段三呈现了这堂课的高潮,这个讨论演变成了一场精彩的辩论活动——学生在辩论“这只母鸡的死是否是一场意外?”从以上师生对话可以看到,全片段以学生话语为主,每一个发言的学生都能够用充分的理由或例子说服对方,教师只是给他们必要的反馈语,简短而精练。事实上,辩论类的活动不仅要求学生要有人物代入感去体验,更需要其作出评判,充分调动评判性思维。因此,学生的体验和情感在这样的活动中达到了顶点。

既然这样的体验式学习可以把课堂还给学生,那么怎样的课堂才是关注体验的“新样态”课堂?从该课例中教师的提问和活动设计进行了研究。

特点三:教师的提问和活动设计遵循体验性、情感性和应用性三个原则。

体验式文学阅读课的活动应遵循体验性、情感性和应用性三个原则(魏仁贵2011)。

1.体验性原则

体验是体验式学习的本质,包括亲身的体验和精神上的体验。当读者阅读时,阅读过程本身就是读者的一种亲身体验。当读者以作者的视角代入时,对小说中的人物产生移情作用,在这个阅读过程中,读者得到了精神上的体验。

2.情感性原则

由于每一个个体都是独立的情感主体,体验式学习也是个性化的过程,加之不同的读者对同一话题会有不同的观点,他们可以选择自己的方式进行体验,所以每个人的体验是不同的。学生会根据他们固有的先前经验对同一材料有不同的理解。同时,不同的体验需要分享,在小组或同伴间进行观点分享能够促进同伴间的交流,从而产生新的观点。观点交流的过程同时也是情感交流的过程,他们享受交流时的愉悦感和成就感。

3.应用性原则

如果教师能够根据学生的生活经验设计活动,使其能在应用中习得语言,那么学生就会更乐于学习。如讲故事、表演、唱歌和跳舞等活动都能给学生带来更多的趣味性,使其在活动的过程中习得语言。

毫无疑问,在进行体验式的小说阅读时应遵循这三个原则。教师在设计活动和提问时应更关注体验性、情感性和应用性这三个原则。

【片段四】

T:I want to know,what do you want to know about the beggar? For example,what his name is?How about you?

S1:I want to know how does he became a beggar?

S2:What happened to this beggar?

S3:I want to know where did he live?

S4:I want to know what he is doing when is begging?

S5:I want to know did people respect him?

S6:I want to know his attitude towards life.

S7:I want to know whether he is along.

T:So you want to know the name,the gender,age,the reason why he become a beggar,his healthy condition,and the villagers’attitudes to him.

在片段四中,像“What do you want to know about the beggar?”这类开放性且基于学生个人体验的问题,需要学生根据自己已有的对乞丐的认知进行提问,并没有标准答案。因此,学生能产出各种答案。而且,此问题的目的在于让学生发现问题、提出问题,这是文学阅读中一个重要的因素,读者能够带着自我疑问进行阅读。

在片段一中,除了关注学生讨论的角色外,教师在课堂的最开始部分就提出了问题,“What do you think of them(beggars)?”这个问题需要学生调动自己的原有知识对小说中的人物进行评判。

在片段二中,除了已经讨论过的情节,教师的提问也值得关注。像“Why do you think it hopeless?”和“Why was it a painful journey?”这类问题需要学生根据他们的情感和体验进行分析。因此,学生需要理解全文,使分析有观点支撑。在教学活动“填空”中,要求学生对小说的主题有比较深刻的理解,从而在横线上填出所缺的词。相应地,为了完成这个活动,学生需要深刻体验这个情节,主动探究小说的内容和主题。从课堂上学生产出的高质量答案来看,关注学生体验和情感的活动使他们的逻辑思维和分析思维都得到了发展。

既然体验式学习强调学习者的体验,那么活动设计如果使学习者可以在活动的过程中调动更多的感官进行体验,则将达到更好的效果。比如角色扮演、唱歌、跳舞和戏剧表演等活动。

在本堂课中,教师还设计了角色扮演的活动,要求学生扮演朝着乞丐吼叫的村民。扮演的学生皱起他的眉头,声音中带着厌恶和生气,不自觉地举起右拳朝向屏幕中的乞丐,那一刻,仿佛他就是那位被乞丐所坑害的村民。他的表演引发全场热烈的掌声。可见,角色扮演使学生在体验角色和剧情的同时理解文学作品的内涵。

而前面已讨论的片段三的活动设计就是一场小型辩论赛,一场完全由学生主导的辩论活动掀起了本堂课的高潮。

在读后的活动设计上,教师设计了应用型活动——让学生在欣赏完这部小说以后,将主人公的心路历程用图示的形式表达出来,并对自己所画的图进行阐释。这一个活动作为一个综合性的读后活动,要求学生在理解了文学作品的主题之后进行评鉴,相比于一般的文学作品赏析更有挑战性。

从以上教师提问和活动设计来看,体验式文学“新样态”课堂不仅遵循体验性、情感性和应用性三原则,文学小说的阅读活动设计还围绕着人物和情节来展开。

五、研究结果

从以上观察和分析来看,基于学生体验的文学阅读课堂有三个特点。

首先,学生的情感体验在相关小说情节和人物的部分表现良好。由于人物和情节是小说的重要因素,教师自然在活动设计上会更加关注它们。相应地,学生的阅读体验在这些部分会更好。

其次,学生学习体验的高潮随着小说高潮的到来而来。每一部小说作品都有一个高潮,所有的冲突都会在此呈现。因此,在进行这一部分赏析时,学生的注意力会高度集中,情感体验会高度丰富。

最后,体验式文学课的课堂气氛是轻松、和谐的,体现了以学生为中心的理念。

同时,通过对教师提问和教学活动设计两方面的研究发现,在体验式学习的文学课堂中,教师的提问和教学活动主要围绕三方面进行:一是基于学生生活经验的问题和教学活动;二是基于学生情感的提问或活动;三是具有应用性的问题或应用性体验活动,在小说阅读中,活动一般以角色扮演、辩论等为主。这正是实践了《普通高中英语课程标准(2017 年版)》中提出的,教师应设计具有综合性、关联性和实践性特点的应用学习活动,使学生通过学习理解、应用实践、迁移创新等一系列融语言、文化、思维为一体的活动,获取、阐释和评判语篇意义,表达个人观点、意图和情感态度,分析中外文化异同,发展多元思维和批判性思维,提高英语学习能力和运用能力(教育部2018)。

“新样态”课堂更加强调学生的主体地位,在课堂上关注学生的体验,而关注学生的情感无疑是从学生的角度出发进行课堂教学。体验式的学习体现教学方式的“新”,将其应用于文学作品尤其是小说阅读教学中有较好的课堂效果。