乡村旅游高质量发展评价及其优化对策

2021-01-12戴克清蒋飞燕莫林丽

戴克清,蒋飞燕,莫林丽

(皖西学院 环境与旅游学院,安徽 六安 237012)

依据《关于促进全域旅游发展的指导意见》《关于促进乡村旅游业可持续发展的指导意见》等国家层面出台的政策,乡村旅游的发展已然成为乡村振兴实现的重要驱动因素。乡村旅游要实现高质量发展,需要乡村文化的重塑与复兴、乡村发展模式的变革与创新,以及乡村治理的细化与升级。一方面由于交通不便,经济增速缓慢、发展观念保守等原因,导致国内的乡村旅游虽然起步于八十年代后期,但是发展缓慢。另一方面滞后的发展现状保护了农村的自然资源,蕴藏着新的发展潜力。乡村旅游作为乡村地区新的经济增长点,具有广阔的发展前景。因此,依托乡村资源加快旅游业的转型和升级、促进旅游业的提质与增效,以及优化旅游业的发展环境是实施乡村振兴战略的关键,也是解决“三农”问题,实现激活乡村发展潜力的重要手段与有效途径。

乡村旅游的发展潜力巨大,特别是在疫情期间,相对跨省跨地的长途旅行,在城市周边的乡村旅游目的地则被认为是低风险、有价值的首选休闲途径。随着游客量的上升,游客需求的变化,乡村旅游的发展面临新的挑战,高质量发展的需求日益凸显,诸如在旅游产品的开发、旅游环境的优化、旅游服务质量的提升等方面都有了更高的要求。因此,打破乡村旅游发展模式的同质性现状,创新乡村旅游发展模式,提升乡村旅游发展质量,构建乡村旅游高质量发展的评价指标体系等方面的研究,亟待丰富。本文将以六安大别山区为例,基于对研究区乡村旅游现状的分析,建立乡村旅游高质量发展评价指标体系,并依据评价结果,对六安大别山地区乡村旅游的发展提出可行性的政策建议。

一、相关研究评述

(一)乡村振兴与乡村旅游

乡村旅游被认为是乡村振兴的重要模式之一,具有复兴乡村文化、促进乡村治理、激发乡村产业创新的能力,二者之间存在耦合关系。具体研究从以下几个方面阐述:一是乡村振兴与乡村旅游系统作用之间存在关联机制与演化规律,二者相互作用,相互影响,形成“压力→嵌入→调整→协调”的耦合发展过程[1]。二是美丽乡村建设与乡村旅游发展的耦合机制,二者之间存在互动关系,特别是从智慧乡村旅游角度阐述乡村发展要走向可持续化,智慧旅游在发展过程中要注重辨别真伪需求[2]。三是乡村旅游的可持续发展与乡村文化复兴,可以为文化自信心提供内生整合机制的同时,还可以为乡村现代化的问题提供可能的解决方案,成为振兴乡村文化的可行途径[3]。四是乡村旅游与农村社会组织治理之间的耦合关系,即社会治理模式所扮演的角色和作用,对乡村旅游发展具有保障作用;通过城镇周边的农村发展,阐述在乡村旅游发展的过程中,必须重视村民的需求和愿望,调整乡村的空间结构,优化乡村治理模式[4]。

(二)乡村旅游发展评价体系

乡村旅游发展起步较晚,已有关于乡村旅游评价指标体系的研究大多聚焦乡村旅游的宏观环境,建立评价准则,也有少数研究从微观视角出发,选择相关独立领域建立指标体系。具体包括:程静静以安徽省黟县为例,以旅游村评价为载体,从景观特色、规模、生态环境和管理服务等维度,建立了包括服务、规模、景观、环境等20个指标在内的评价体系[5]。闫金娟以SERVPERF评价模型为理论基础,构建了5个维度,22个指标的乡村旅游服务质量评价体系,并划分了具体的评价等级[6]。马勇等以乡村旅游目的地为核心,从旅游企业、相关管理部门以及游客和市场环境需求等角度构建了乡村旅游目的地评价体系[7]。杨兴柱等对皖南乡村的人居环境质量进行了评价,从公共的服务设施、基础设施、能源的消费结构、居住条件、环境卫生等方面,构建了乡村人居环境质量差异评价指标体系[8]。

(三)文献述评

综合国内外相关研究,乡村旅游的发展引发一系列乡村治理问题,乡村旅游发展评价指标体系中涉及的诸如乡村整体环境,旅游村的开发治理,旅游的服务质量,旅游的基础设施等主要因素与乡村治理及振兴密切相关。乡村旅游发展评价指标体系对于推动乡村经济的发展,改善人居环境,提高人口素质,激发乡村发展创新潜力等具有积极作用。但是当前研究尚未上升到高质量发展要求的高度,因此,已有指标体系对于乡村振兴背景下乡村旅游高质量发展的评价能力略显不足。据此,本研究以六安大别山区为研究母本,重新梳理和选取在当前乡村振兴背景下符合高质量发展要求的评价要素,构建乡村旅游高质量发展的评价指标体系,以此为乡村旅游高质量发展的策略提出提供理论依据。

二、研究设计

(一)研究方法

层次分析方法适合应用于决策多目标问题,处理繁多的变量,分析充满不确定性和复杂的结构因素。作为定性与定量相结合的方法,可以有效综合主客观因素,实现较为全面的测度。具体步骤:

构造判断矩阵。以A表示阶层评价目标,ui、uj(i,j=1,2,…,n)表示次层判断指标。uij表示ui对uj的相对重要性数值,形成A-U判断矩阵P。

计算重要性排序程度。根据判断矩阵,找到对应于最大特征根λmax的特征向量w。方程如下:

Pw=λmax·w

对获得的特征向量w进行归一化,即每个评估因子的重要性排序,即权重分布。

进行一致性检验。上述计算结果得到的权重分布是否合理,需要对获得的判断矩阵进行一致性检验。检验使用公式:

上式中,CR为判断矩阵的随机一致性比率;CI为判断矩阵的一致性指标。由下式给出:

当判断矩阵P的CR<0.1时或λmax=n,当CI=0时,认为矩阵P通过一致性检验,否则需要调整矩阵P中的元素。

层次分析法的总排序是在层次分析法中层次单排序的基础上得到的。层次总排序的求解过程与层次单排序的求解过程大致相同。如果层次总排序一致性CR<0.1,则表示通过总排序一致性检验,否则就有必要重新考虑模型或者重新构建具有较大一致性比率CR的判断矩阵。

(二)研究区概况

六安大别山区位于安徽省西部,被国家列为水土保持重点生态功能区、水源涵养与生物多样性保护重要区以及生物多样性保护优先区域,自然生态资源优势明显;同时区域乡村形态保存较好,旅游资源较为丰富,具备发展乡村旅游的核心优势。但是六安大别山区旅游产品创新不足,乡村旅游发展特色不突出,乡村旅游发展质量不高;区域以农业为主,产业结构单一,经济发展相对滞后,基建基础薄弱,乡村旅游发展的社会经济环境基础一般。因此,六安大别山区不仅具备了中国多数后发地区的典型特征,同时随着区域环境的优化,区域特质日益凸显,对于此区域乡村旅游高质量发展的研究,极具价值。

(三)研究设计

本研究通过问卷调查,构建乡村旅游高质量发展评价指标体系,并实施检验,具体步骤如下。1)采取层次分析法构建指标体系,通过文献提炼乡村旅游发展质量评价的相关指标,利用文献可视化分析,厘清乡村旅游高质量发展的逻辑系统,优化指标体系,形成初始问卷。2)通过专家访谈和多主体调研,对问卷进行评估,收集指标数据,利用Yaahp7.5,计算出指标赋权结果。3)对照指标体系设计调研问卷,细化指标要素内容,依据大别山区乡村旅游发展现状进行打分,通过标准化统计分析,检验大别山区乡村旅游高质量发展的评价体系。

三、乡村旅游高质量发展指标体系构建与检验

(一)指标要素及赋权结果

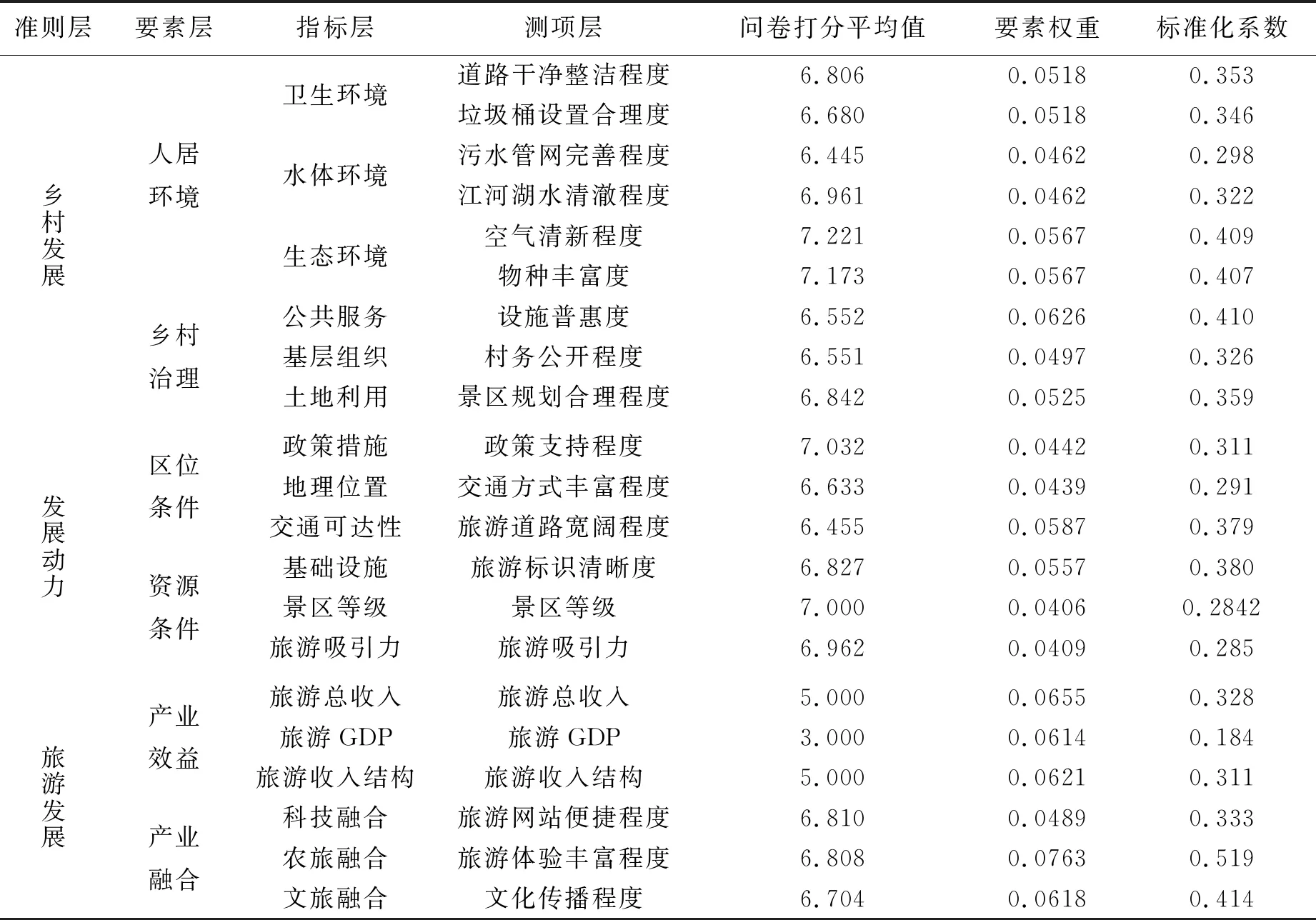

依据对已有文献的分析,构建评价模型树。各层次指标通过对40篇直接相关文献进行计量可视化分析,提取关键词,通过对关键词的再提炼,形成影响乡村旅游高质量发展的指标要素。包括3个目标层,6个标准层,18个子标准层以及相应指标层,具体内容如表1所示。

表1 指标选取的文献来源列举及提炼

根据初选指标要素设计调查问卷,依托调查问卷获取群决策数据样本,问卷打分等级分为1~9分,逐一比较指标的相对重要性。调查对象包括旅游管理高校教师,中高级导游人员和旅游从业人员,以及游客,接受调查者对指标体系进行赋权打分。因疫情影响,本次问卷调查均为网络发放,共收到问卷279份,其中有效问卷226份。根据几何平均,构建群决策矩阵,并通过一致性检验,得出各指标层级的权重,如表2所示。

表2 乡村旅游高质量发展评价指标体系各层次的权重

表2内各项指标均可通过一致性检验。据此,得出乡村旅游高质量发展评价指标体系及其相应权重,为下一步具体评价提供基础。

(二)评价结果及分析

对照前文建立的乡村旅游高质量发展评价指标体系,细化指标层的相关因素,设计大别山区乡村旅游调查问卷,对各细化的指标因素进行打分,对于无法打分的指标因素则根据已有数据采用标准化分析得出打分数值。第一,关于景区等级的打分,据统计六安市截至2020年共有2家5A级景区,24家4A级景区,14家3A级景区,通过标准化赋分得出六安市景区等级的打分为7分。第二,产业效益中的三项指标因素无法进行问卷打分,令旅游总收入为X(万元),旅游GDP为Y,旅游收入结构为Z,查阅《六安市2019年统计年鉴》可得2016年、2017年、2018年的旅游总收入X,通过三年数据进行两次指数平滑可预测2019年和2020年的旅游总收入,2020年旅游总收入X=26.29。旅游GDP:Y=旅游总收入X/地区产业总值,即Y=26.29/15.86,旅游收入结构Z=国内旅游收入/旅游总收入,即Z=22.91/26.29。具体如表3。

表3 部分指标量化打分表

问卷设计的打分标准为10分制,其中1分最差,10分最好,此次问卷收集方式为网络收集,收集对象包括近一年内到过六安大别山旅游的游客,以及当地居民,共收集问卷221份,其中有效问卷152份,依据对有效问卷进行标准化分析,得出评价结果,如表4。

表4 大别山区乡村旅游高质量发展评价

六安大别山区乡村旅游高质量发展的优势包括两个方面。第一,生态环境是大别山区乡村旅游发展的优势条件,在大别山区乡村旅游评价中的标准化系数为0.408,占据人居环境的核心要素。大别山区有被誉为“华东地区最后一片原始森林”的天堂寨,本地保留了较为完整的乡村自然原始风貌,自然资源破坏程度低,是六安大别山区乡村旅游发展的核心资源。第二,农旅融合是乡村旅游发展的重要条件,标准化系数为0.519。现阶段乡村旅游的发展要通过“旅游+”模式发展多元化的乡村旅游,农业资源是乡村地区特有的资源条件,通过农业与旅游结合,发展农耕体验等旅游项目,使单纯的农业收入多元化。六安大别山区的乡村拥有较为完整的农业产业基础,具备充分融入旅游产业的基本条件,保证了乡村旅游效应的释放。

大别山区乡村旅游发展的劣势主要集中在乡村治理、区域条件和人居环境等维度。诸如:地理位置、旅游吸引力、污水网管等指标的系数表现较低,分别为0.291、0.285、0.298。地理位置和旅游吸引力体现了游客对大别山区乡村旅游的需求和意愿,旅游交通的可达性和旅游目的地的吸引力是乡村旅游发展过程中可持续发展实现的重要驱动力。目前,在六安大别山区的乡村旅游发展中,依然是观光型旅游占据主导,无法提升过夜率和复游率。

四、结论与建议

(一)研究结论

乡村旅游高质量发展评价体系包括三个测度维度:管理质量、环境质量和产业质量;六个核心要素:人居环境、乡村治理、区位条件、资源条件、产业效益和产业融合;以及包括卫生环境、水体环境、生态环境等在内的十八个具体指标。同时根据测度得出相应的指标权重,形成完整的乡村旅游高质量发展评价体系。在评价指标体系中,乡村治理(0.5159)、产业融合(0.5031)和资源禀赋(0.5248)等评价指标在高质量发展中占据重要作用。

依据乡村旅游高质量发展评价指标体系,测度安徽六安大别山区乡村旅游高质量发展水平,结果显示:区域实现乡村旅游高质量发展,具备了较好的资源和政策优势,空气清新程度(7.221)、物种丰富度(7.173)、政策支持程度(7.032)以及景区等级(7.000),评分数值均达到了7分以上。区域吸引游客的潜在能力被认可(6.962),生态优势为区域乡村旅游提供了高质量发展的基础。但是,衡量旅游提质增效的经济指标,如旅游收入、结构以及GDP占比均不占优势,因此如何提高乡村旅游的产品吸引力,提高乡村旅游的经济效益是高质量发展的核心问题。

(二)对策建议

第一,全面保护大别山区既有高质量生态资源,建立严格的开发监管体系,是六安大别山区乡村旅游高质量发展的核心基础。大别山区乡村旅游高质量发展依赖的基础和首要标准是生态环境的高质量存续,只有在对区域资源特质科学保护的基础上发展乡村旅游,才有可能通过保护和开发并举实现乡村旅游高质量发展。因此区域旅游管理部门需要从两个层面监管并保障区域生态资源质量和区域可持续发展。一是要对区域资源进行科学评估,建立生态环境数据库,形成标准化数据监管系统,建立包括空气质量、生物种群的繁盛程度、水资源纯净度等数据指标库,逐年对比,确保生态指标不下滑。二是依据生态评估数据,形成相应的旅游资源开发区域性标准,确保区域旅游资源开发以生态环境的保护为首要标准,产品设计符合生态环境可持续发展的要求。

第二,以乡村人居环境的改善与治理为六安大别山区乡村旅游高质量发展的内在推力。区域内相关部门形成联动,以美好乡村建设为抓手,根据本地情况创新乡村治理模式,全面提高乡村基础设施的建设水平,具体包括以下步骤。一是全面考察国内经济先发地区治理模式、国外乡村基建水平,形成创新治理模式,主导持平甚至是略高于先发地区的乡村基建标准,注重新基建的布局,打破跟随建设,未建设已淘汰的基本现状,在乡村治理模式选择和基础设施建设等方面具有前瞻性。二是形成乡企合作,政府支持,旅游企业反哺,社区居民支持的多元治理和多级共治的循环治理模式。

第三,以旅游产业形态和模式的创新为六安大别山区乡村旅游高质量发展的外在拉力。区域需要将旅游产业与农业等多产业充分融合,同时结合信息科技,积极融入互联网+,借力于当前的新业态、新经济和新模式,实现区域产业模式和形态的创新,具体包括以下内容。一是深度推进区域智慧旅游建设,同时融合智慧城市建设,形成旅游产业全面上网。对于游客而言,一方面可以提供网上预定、消费、管理等基础的一站式旅游线上服务,另一方面可以提供云旅游、线上体验等丰富的旅游体验产品;对于旅游企业和主管部门,可以依据游客大数据,形成数据分析库,优化区域旅游宣传、产品设计、景区管理等环节,进一步提升区域旅游吸引力。二是结合当前的数字经济、共享经济和粉丝经济等新兴经济模式和业态特征,创新旅游产品和旅游服务模式,拓宽旅游产品营销路径和方式,充分挖掘区域旅游资源、特色农产品等潜在的商业价值,由此提升旅游产业的经济效益。