5个不同地理群体仿刺参的高温耐受力及养殖性能评估

2021-01-11李晓英张冬冬徐梦雪陈百尧伏光辉董志国

李晓英,张冬冬,2,徐梦雪,3,陈百尧,安 健,伏光辉,董志国

(1.江苏海洋大学海洋科学与水产学院,江苏省海洋生物技术重点实验室,江苏连云港 222005;2.上海海洋大学水产与生命学院,上海 201306;3.南通市水产技术推广指导站,江苏南通 226007;4.连云港市海洋与渔业发展促进中心,江苏连云港 222005)

仿刺参(Apostichopus japonicus)隶属于棘皮动物门(Echinodermata),海参纲(Holothuroidea),楯手目(Aspidochirotida),刺参科(Stichopodidae),仿刺参属,又名刺参,是一种名贵的海产品,具有较高的营养价值和药用价值[1-4]。随着人们生活水平的改善,依靠山东、辽宁和河北传统的野生捕捞难以满足日益增长的市场需求,因此发展海水池塘养殖显得尤为重要。

温度是限制仿刺参分布范围、成活和生长的主要生态因子[5-8]。仿刺参具有夏眠(水温升高到22~26℃)和冬眠(水温低于3℃后)的生理特性[8],其适宜的生长温度为10 ~20℃之间[9]。北方夏季池塘水位低,水温超过仿刺参耐热极限,往往造成其大规模死亡。因此,深入开展耐高温仿刺参良种选育及其相关技术研究势在必行[10-11]。近些年,陆续有学者发现仿刺参红色系[12]、“高抗1号”[13]、“东科1号”[14]以及中韩杂交子一代[15]在耐高温方面具有一定优势;也有学者尝试北参南移[16],以便减少山东和辽宁主养区养殖压力和资源消耗,增加推广面积以期满足市场产量需求。然而,针对我国5个主要养殖区的仿刺参群体在室内同一条件下耐高温性比较尚未见报道。

江苏连云港拥有得天独厚的天然海域和广阔的海水池塘,平山岛附近海域也是野生仿刺参在我国自然分布的南线[1]。有学者尝试在连云港进行仿刺参工厂化人工育苗[17],但是有关仿刺参的苗种引进和本地化池塘养殖鲜见报道。鉴于此,本文旨在研究仿刺参不同群体对高温耐受力的差异性,以筛选高温耐受力较强的群体,为仿刺参在连云港本地池塘养殖和南方海域的科学养殖提供技术参考。

1 材料与方法

1.1 实验材料

5个不同地理群体仿刺参亲本分别取自于蓬莱(PL)、胶南(JN)、东营(DY)、大连(DL)和昌黎(CL)5个地区养殖场,用网捞取后迅速装入加冰袋的泡沫箱中运输至连云港赣榆佳信水产开发有限公司,放入150 L的白色PVC海水塑料桶中室内黑暗条件下暂养5 d,桶中放置波纹板,便于仿刺参附着。随后参考安健等[17]方法进行人工繁殖苗种供实验使用,孵化温度维持在18 ~20℃。

1.2 实验设计

1.2.1 不同温度对不同仿刺参群体存活影响

根据往年夏季高温天连云港海水池塘水温主要集中于27~32℃的实际情况,本实验共设置28、29、30、31、32℃5个温度梯度,旨在覆盖本养殖区水温高温变化的主要阶段。每个梯度设3个平行,每个平行分别放置5个群体苗种,规格为(0.04±0.03)g,每个群体取30个个体,分别用网袋装好放置于同一实验桶中。用加热棒将海水温度逐渐升高成不同梯度,防止温度突然过高影响实验结果,每天固定一桶温度不变,其余各组均每天升高1℃,如第一桶28℃保持不变,其余4桶均升至29℃,第二天保持第二桶29℃不变,其余3桶升至30℃,依次类推。5 d后温度梯度达到实验设置后持续充气暂养3 d开始进行实验,各试验组的盐度为25,pH为7.9~8.2。实验周期为2013年8月7日—2013年8月14日共计7 d,每天记录死参数量并及时捞出、换水。此外,每天上午和下午各投喂一次饲料(43%鼠尾藻粉、40%海泥、15%玉米蛋白、1%矿物质组成)直至仿刺参饱食,7 d结束后计算幼参的死亡率。

1.2.2 池塘相同养殖条件下不同仿刺参群体生长差异

实验时间为2013年6月至2014年6月,从连云港赣榆佳信水产开发有限公司将PL、JN、DY、DL和CL 5个群体的繁殖仿刺参苗种[体质量为(0.04±0.03)g,体长值因极低不作计量]运输至连云港市海珍品增养殖试验场。所有苗种均事先在塑料箱中暂养30 d,再随机分装并吊养在5只大小为60 cm×40 cm×30 cm的长方体网箱内,在同一口塘内进行养殖,以减少环境效应影响。每天上午8点和下午4点定时投喂自配饲料(43%鼠尾藻粉、40%海泥、15%玉米蛋白、1%矿物质组成)。实验期间,分别于2013年8月13日(50日龄)、2013年11月22日(150日龄)、2014年3月7日(250日龄)和2014年6月17日(350日龄)从每个群体中随机抽取40个仿刺参个体,测量其体长和体质量,其中用于计算平均日增重量样本数为40个,而计算不同日龄体长和体质量生长性状样本数为30个。体长采用游标卡尺和直尺测量,精确到0.01 mm;体质量用电子称称量,精确到0.01 g。测量前,先将仿刺参从网箱中取出放在干净光滑的桌面上,待其自然伸展时测量体长,之后用吸水纸将仿刺参体表的水分吸干,放置于电子天平上称量质量,记录所测量的每只仿刺参的体长和体质量。称完后,立刻放回网箱中继续养殖。

1.3 数据处理

实验所采用的各指标的计算公式如下:

存活率(%)=N2/N1×100%

平均日增重量(g·d-1)=W/t

式中,N2为最终存活数,N1为取样样本数;W为仿刺参终体重,t为养殖天数。

不同群体对高温的耐受力实验,将温度转化为自然对数,将仿刺参的死亡率转化为概率单位,参考范超晶等[15]方法建立死亡率(Y)与温度(X)之间的简单线性回归方程,以120 h半致死温度为耐温依据,来比较5群体耐高温的差异性。实验数据采用SPSS 19.0软件处理,运用单因素方差分析(one-way ANOVA)和Duncan多重比较,以P<0.05作为差异显著水平标志。运用非线性估计对实验中的各种变量进行回归统计和相关分析。数据以平均值±标准差方式展示。

2 结果与分析

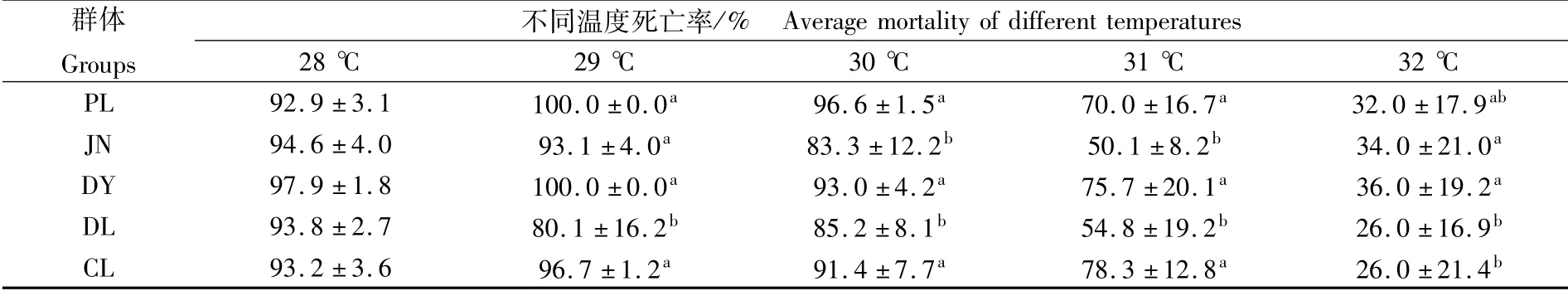

2.1 温度对不同地理群体仿刺参幼体存活的影响

如表1所示,5个群体仿刺参在不同高温下存活率存在较大差异。PL、DY和CL的成活率均在29℃时达到最高,其后随温度升高而下降;而JN和DL群体在28℃时存活率最高,整体上也随温度升高呈下降趋势。28℃时,5个群体间成活率无显著性差异(P>0.05);29℃时,DL群体存活率显著低于其他4个群体(P<0.05);30℃时,JN和DL群体显著低于其余3个群体;而直至31℃时,各试验组的存活率明显下降,CL、DY、PL 3个群体间成活率无显著性差异,但显著高于JN和DL(P<0.05);32℃时,DY和JN群体存活率显著高于DL和CL(P<0.05),与PL差异不显著。

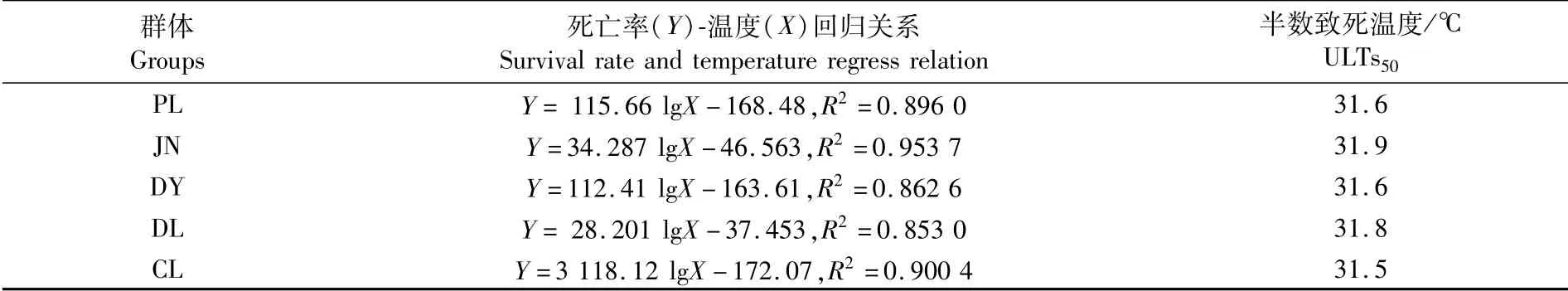

由表2可见,5个群体的半数致死温度(ULTs50)相差不大,均在31.5~31.9℃之间。其中,JN群体半致死温度值最高为31.9℃,DL次之,DY和PL均为31.6℃,CL群体最低,为31.5℃。

2.2 池塘相同养殖条件下不同仿刺参群体生长差异

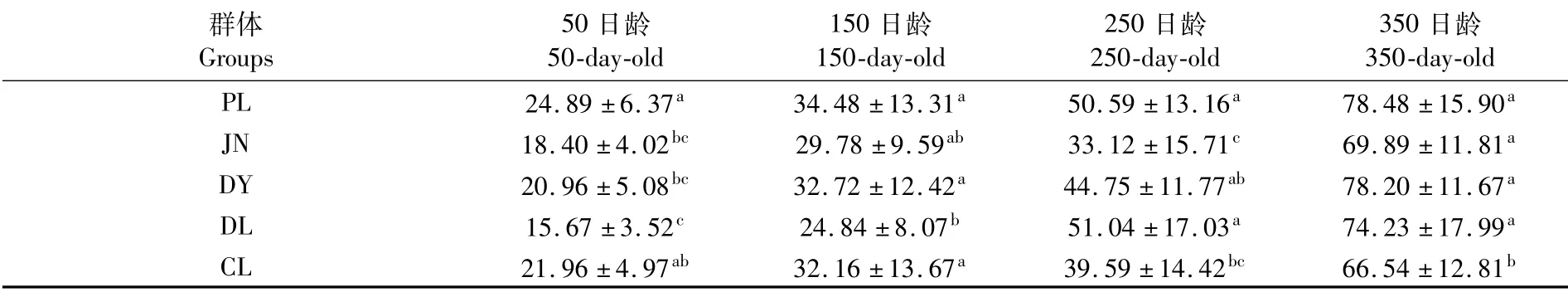

2.2.1 仿刺参体长生长比较

如表3所示,不同地理群体仿刺参的体长均呈逐渐增长的趋势。幼体养殖50日龄时PL群体显著大于JN、DY和DL群体(P<0.05),与CL群体差异不显著;150日龄时,PL群体仍显著大于DL群体(P<0.05),但与JN、DY和CL群体差异不显著;到250日龄时,PL和DL群体均显著大于JN和CL群体(P<0.05),与DY群体差异不显著;350日龄时,PL、JN、DY和DL 4个群体间体长趋于接近,都显著大于CL群体(P<0.05)。整体上,3月到6月(250~350日龄),5个群体仿刺参体长均出现较快增长趋势。

1.依法决策工作的“专家组”。公职律师为税务系统行政决策提供法律咨询意见,通过担任法律顾问等方式,对税收征管改革、税收执法服务、重大违法案件处理等提出合理的法律意见,促进税务机关依法治税。

表1 不同温度对5个仿刺参群体存活率影响(平均值±标准差)Tab.1 Survival rates of five groups of Apostichopus japonicus juveniles at different temperatures(mean±SD)

表2 5个不同群体仿刺参死亡率-温度回归关系及半数致死温度Tab.2 Temperature regress relation and values of ULTs50 of five different Apostichopus japonicus groups

2.2.2 仿刺参体质量生长比较

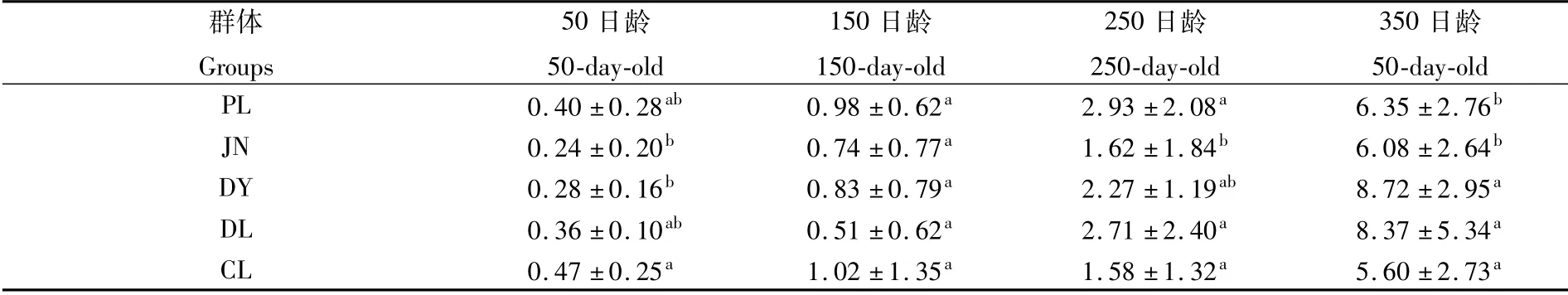

50~350日龄,PL、JN、DY、DL和CL 5个群体的仿刺参体质量呈现快速增长的趋势(表4)。幼体50日龄时,CL群体体质量最高且显著高于JN和DY(P<0.05),与PL和DL群体无显著性差异;150日龄时,PL和CL群体体质量仍较大但5个群体之间无显著性的差异(P>0.05)。250日龄时,PL群体体质量依旧最高,DL次之,两群体无显著差异,但显著高于JN、CL(P<0.05),JN、CL两群体无显著性差异,DY与其他4个群体无显著性差异;350日龄时,DY和DL两个群体体质量最大,相互间无显著性差异(P>0.05),但显著高于其他3个群体(P<0.05)。从整个生长周期来看,DY和DL群体前期(50~150日龄)生长较慢,但后期(250 ~350日龄)生长迅速,而CL趋势与之相反。

2.2.3 生长速度差异比较

50~350日龄,5群体日增重量呈现先下降后上升趋势,350日龄时各群体日增重量均达到最高值(图1)。5群体在50日龄和150日龄时日增重量无显著性差异(P>0.05);250日龄时,JN群体日增重量最低,且显著低于PL群体(P<0.05);350日龄时,DY和DL群体日增重量显著高于其余3群体(P<0.05)。

表3 5个仿刺参群体不同生长期体长(平均值±标准差)Tab.3 Body length of Apostichopus japonicus juveniles in different stages(mean±SD) (mm)

表4 5个仿刺参群体不同生长期体质量(平均值±标准差)Tab.4 Body weight of Apostichopus japonicus juveniles in different stages(mean±SD) (g)

3 讨论

3.1 不同群体仿刺参不同高温下存活率比较

同种生物的不同地域分布特点往往导致其在适应环境的同时对温度会产生不同耐受力,这在许多物种中都有发现[18-19]。HOCHACHKA和SOMERO[20]研究表明当水温超过仿刺参耐受极限,往往导致机体产生复杂生理反应从而引起热致死。本研究中,PL、DY和CL群体的成活率均在29℃时达到最高,而JN和DL群体在28℃时最高。这说明不同群体对温度具有不同的耐受性,且个体间也存在较大的耐受差异性。这种不同地理群体仿刺参对高温耐受性不同导致死亡率的差异性在低温刺激下同样存在[21]。温度超过32℃时,山东的PL、JN和DY 3群体存活率相近,为32% ~36%,而最北的两个群体DL和CL存活率仅为26%,这也说明不同纬度地理群体对高温耐受性的差异显著。本研究中5群体在32℃高温刺激下存活率都低于赵欢等[22]报道的80%(高温定向选育群体)和56.7% (未经选育烟台野生群体)。造成这种差异的原因一方面可能是因为选择的实验对象来源和规格不同;另一方面可能因为赵欢等[22]采用先升温至30℃暂养5 d再每日升温0.5℃至32℃,给予刺参30℃至32℃较长的适应期,而本研究直接从28℃以每日升温1℃至32℃,两种方法对刺参的温度适应强度不同导致了不同结果。

刺参对温度耐受性具有可塑性,并与其经历的温度和驯化程度有关[9]。MENG等[23]将刺参在高温和低温下先进行驯化30 d再进行热致死胁迫实验,发现高温驯化组的半数致死温度(ULTs50:31.8℃)高于低温驯化组(ULTs50:30.9℃)。这种耐热性的差异主要是因为刺参Hsp70基因参与体内表达差异导致。高温驯化组的刺参经过热应激,其体内的Hsp70基因在转录、翻译以及稳定性水平上均显著高于低温驯化组[16,23]。可见,长期的高温驯化可以提高刺参的高温耐受性。本研究中5个群体半数致死温度(ULTs50)为31.5~31.9℃,与MENG等[23]高温胁迫实验半数致死温度为31.8℃和王青林[16]研究发现的高温驯化半数致死温度为31.5~32.1℃几乎一致。此外,就半致死温度而言,对高温的耐受力最强的为JN群体(ULTs50:31.9℃),最弱的为CL群体(ULTs50:31.5℃)。这种群体差异性可能是因为5个群体中,JN群体分布靠南,纬度最低,经过长时间较高温度驯化与适应,其对于高温的耐受力最强;而CL群体分布位于较北端,纬度较高,长期处于略微低温驯化中,因此其对高温的耐受能力较弱。这种不同地理群体高温耐受性差异,在花鲈(Lateolabrax maculatus)[24]、 凡 纳 滨 对 虾 (Litopenaeus vannamei)[25]和 皱 纹 盘 鲍 (Haliotis discus hannai)[26]等其他物种中也有相应报道。今后的选育工作中,可以充分利用不同群体耐高温特性和热历史能改变刺参致死温度上限相结合,优选耐高温地理群体,通过杂交和引入到南方累代养殖提高其适温上限,不断迭代选育出耐高温的品系[13]。

3.2 5群体仿刺参相同养殖环境中的生长性能比较

日增重量是反映水产动物增长速度的一项重要指标[31-32]。5群体在50日龄和150日龄时,日增重量整体上低于250和350日龄时。这主要因为50日龄和150日龄刚好处于夏季和冬季,笔者2013年在连云港试验池塘实际养殖过程中测得夏季水温多数为28~31℃,其中也曾出现数十天的罕见连续高温日。水温超过32℃,仿刺参纷纷进入夏眠状态,部分仿刺参和水产动物甚至出现死亡,而冬季水温大部分为0~4℃,也是仿刺参冬眠温度范围。因此,作者推测夏季和冬季日增重量低可能是仿刺参分别进入夏眠和冬眠状态,摄食和新陈代谢减少,所以生长迟缓[8,21,33]。仿刺参在250日和350日龄时(3~6月)生长速度较快,因为此阶段的水温范围基本为10~20℃为主,是仿刺参生长的最适温度范围[34-35]。DY和DL两群体此阶段日增重量也较大,说明该阶段本地池塘水温和盐度可能正好符合两群体的最适生长条件,有利于两群体发挥生长较快的优势。

4 小结

1)依据半致死温度而言,对高温的耐受力最强的为JN群体(ULTs50:31.9℃),最弱的为CL群体(ULTs50:31.5℃);31℃和32℃时,DY和PL群体存活率均较高。

2)池塘养殖周期为350日龄时,DY群体不论体长还是体质量以及日增重量,都具有较高的优势。

因此,考虑到存活率及生长性能,优先推荐仿刺参DY群体在连云港本地池塘养殖。