高中化学“原电池—化学能直接转化为电能”教学设计

2021-01-10王周萍

王周萍

【摘 要】本文以“原电池—化学能直接转化为电能”教学设计为例,论述培养学生化学学科核心素养的途径,提出不仅要让学生掌握化学学科的系统知识,还要在教学活动中发展学生自身的高级思维品质、系统思维能力和创新能力,让学生体悟到知识不仅仅是“学会”,而是“会学”,培养学生的化学学科核心素养、学习能力和适应社会的终身学习能力。

【关键词】化学学科核心素养 教学设计 原电池

【中图分类号】G 【文献标识码】A

【文章编号】0450-9889(2021)30-0084-03

《普通高中化学课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称“新课标”)强调:“教师在化学教学与评价中应紧紧围绕‘发展学生化学学科核心素养’这一主旨,优化教学过程,有效提高教学质量,发展素质教育,落实立德树人根本任务。”在新课标的指导思想下,如何基于化学学科核心素养来优化“原电池—化学能直接转化为电能”的教学设计,达到提高课堂教学质量、提升学生核心素养和真育人的目的?笔者认为,要想在课堂教学中真正渗透化学学科核心素养,在教学设计中体现化学学科核心素养是前提。本文尝试在“原电池—化学能直接转化为电能”教学设计中融入化学学科核心素养,以培养学生的化学学科核心素养。

一、学习目标的确定

(一)化学学科核心素养的内涵

新课标中明确化学学科核心素养包括“宏观辨识与微观探析”“变化观念与平衡思想”“证据推理与模型认知”“科学探究与创新意识”“科学态度与社会责任”5个维度。不同维度之间存在本质性的内在联系,每一维度中再细分4级水平。这5个维度是学科核心素养于三维目标中得到全面发展的综合表现,分别承载着化学学科思维的描述、化学学科实践的表征和化学学科价值取向的刻画,是整体育人的具体体现。

(二)学生基本情况分析

“原电池—化学能直接转化为电能”处于普通高中课程标准实验教科书《化学2(必修)》(第3版)第二章“化学反应与能量”第一节“化学能与热能”。对学生来说,这是从氧化还原反应的角度初步认识原电池的工作原理。学生的知识结构中虽然储存有氧化还原反应的相关知识,但对电化学基础知识还处于初步认识阶段,即未涉及原电池的相关知识,因此,学生对新学的知识(原电池)在认知上存在一定的难度。学生需要从具体生动的情境或实验中获得体验性认知,感受原电池的存在,为更好地学习原电池知识注入鲜活的感性认知。

根据新课标和化学学科核心素养,可确定学习目标(如表1所示)。

由确定的学习目标可得出,本课时的重点为原电池的构成条件及工作原理,难点为对原电池工作原理的理解。

二、教学过程及其分析

(一)原电池概念的引入

師(导入):将锌片与铜片在6个柠檬上交替插入,用导线串联起来,接入彩色二极管形成闭合回路后,彩色二极管就会发亮。请你想一想,彩色二极管为什么会变亮?

生:化学能转化为电能。

师(追问):根据该装置,应是哪里的化学能转化为电能,供彩色二极管利用?

生:柠檬中的化学能转化为电能供彩色二极管利用。

师(总结):我们把像物质中的化学能直接转化为电能的这一类装置称为原电池。

设计意图:利用贴近生活的柠檬电池发电的真实情境,引出原电池概念,同时让学生充分感受到电能可以这样产生,激发学生的好奇心和进一步探究的欲望。

(二)探究原电池的构成条件

师:你认为原电池的反应原理是什么?

生:氧化还原反应。

师:为何是氧化还原反应?

生:电子定向移动形成电流,说明这是有电子转移的反应,即氧化还原反应。

师:什么条件下可以实现原电池中的“化学能转化为电能”?下面,我们将通过实验探究来认识和感受实现该转化所需要的条件以及转化的发生过程。

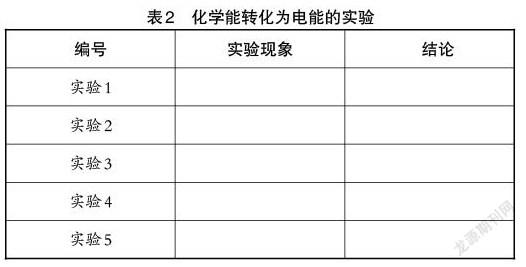

师:各小组完成下列实验,将观察到的实验现象记录下来,与小组成员合作、讨论后将所得到的结论填写在表2中,随后展示学习成果,与同学分享、交流。

表2 化学能转化为电能的实验

【实验1】把一块锌片和铜片分别插入盛有稀硫酸的烧杯中,观察实验现象(注意稀硫酸的量不要太多)。

【实验2】把一块锌片和铜片同时插入盛有稀硫酸的烧杯中,观察实验现象(注意两块金属片不要相接触)。

【实验3】用导线把实验1中的锌片和铜片连接起来,观察实验现象(注意两块金属片不要相接触)。

【实验4】用导线把实验2中的锌片和铜片连接起来,观察实验现象(注意两块金属片不要相接触)。

【实验5】在实验3和实验4的导线中间分别连接一个灵敏电流计(如图1所示),观察实验现象。

师:哪个小组自愿分享你们的学习成果,并告诉同学们你们组为何这样填写?

生:展示组展示学习成果,与同学分享交流,其他组同学踊跃展示自己小组不同的现象,展示组对同学有疑问的地方进行积极回答。

师:对同学们的表现给予表扬。

师:根据实验现象和结论,你是否能得出构成原电池的条件?

设计意图:学生在实验探究中可以感受、体验和探索构成原电池的条件。不同小组根据实验要求所组装的线路装置不一样,当电路组装正确时会产生电能。此时,学生会产生视觉冲突:为何有的小组灵敏电流计会产生偏转,而有的小组灵敏电流计无法产生偏转?接着,教师引导学生分析出现这种现象可能的原因。学生会从感性认知上升至理性认知,对现象和条件进行对比、归纳,从而得出构成原电池的条件。通过合作、分享与交流、质疑让学生来确定一致认为合理的方案,使组装的线路装置由不一样到组装的线路装置变成一样。这样的探究活动使学生的思维由异到同,即由发散到统一;学生对事物的认识由演绎至归纳,层层深入,使学生的思维变得开阔。这些都有利于提升学生的高级思维能力和创造能力,充分体现出实验探究对学生思维能力和创新能力培养的优越性。

(三)探究原电池的工作原理

师:小组内合作与交流以下问题,分享与交流自己的学习成果。

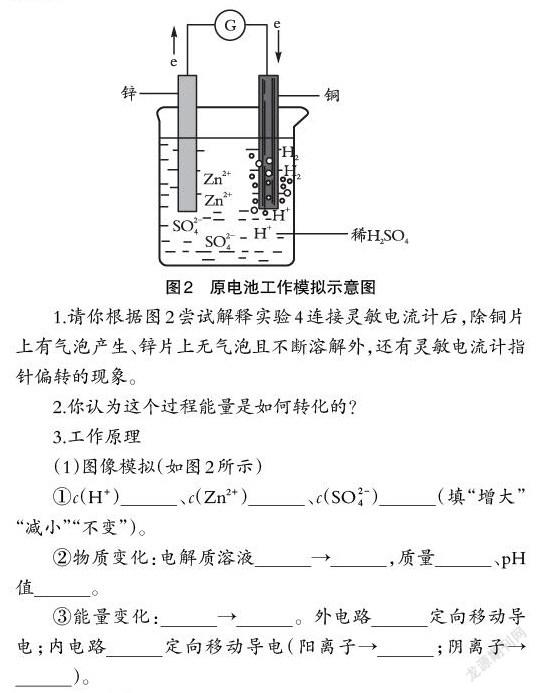

1.请你根据图2尝试解释实验4连接灵敏电流计后,除铜片上有气泡产生、锌片上无气泡且不断溶解外,还有灵敏电流计指针偏转的现象。

2.你认为这个过程能量是如何转化的?

3.工作原理

(1)图像模拟(如图2所示)

①c(H+) 、c(Zn2+) 、c(SO[2-4]) (填“增大”“减小”“不变”)。

②物质变化:电解质溶液 → ,质量 、pH值 。

③能量变化: → 。外电路 定向移动导电;内电路 定向移动导电(阳离子→ ;阴离子→ )。

(2)设计意图

实验4出现的现象是铜片上冒气泡,而学生大多会认为应该是锌片上冒气泡而不是铜片上冒气泡。实验结果与学生的认知有一定的冲突,可看作异常现象。学生对自己进行实验时观察到的现象印象是比较深刻的。如果此时让学生利用原电池工作原理示意图(如图3所示)来尝试解释所出现的异常现象,可锻炼学生的思维表达能力,促进学生对原电池工作原理产生深刻的理解。具体的原电池工作原理是从三个方面进行分析的,分别是图像模拟、物质变化和能量变化。在分析过程中,重点运用了“宏观—微观—符号”三重表征:“产生电流、气体”宏观现象,联系微观解释(负极上的锌失去电子,进入溶液发生氧化反应后,失去的电子沿导线到达正极,此时溶液中的氢离子在正极的铜上获得电子被还原,产生氢气而逸出),阐释宏观现象产生的实质,接着利用化学符号[负极(锌片):Zn-2e-=Zn2+。正极(铜片):2H++2e-=H2↑。总反应:Zn+H2SO4=ZnSO4+H2↑,Zn+2H+=Zn2++H2↑]将反应原理表达出来。“宏观—微观—符号”三重表征是体现化学学科特征的思维方式,能增进学生对化学知识的理解與掌握。

(四)画出原电池工作原理示意图

师:现在,我们已经学习了原电池的工作原理。你如何判断自己是否理解了原电池的工作原理?

生:可以将自己的理解画出来。

师:是的,请你回忆梳理探究原电池工作原理的整个过程,并用图示(线条之类等)尝试画出原电池工作原理示意图(以铜锌原电池为例,如图3所示),将学习成果进行展示、分享与交流。

设计意图:通过让学生尝试画出原电池工作原理示意图进行学习成果展示、分享与交流,可以总结回顾本课时的知识,外显学生的思维和认识方式。由此,可作为诊断学生学习效果的手段,改进教学方式,增强课堂教学实施过程对促进学生认识发展、提升学科能力素养的实效。

笔者通过真实情境(柠檬电池)设计、实验探究、学习成果展示等活动,给学生接触真实的环境,体悟知识既可以从生活中来又可回归到生活中去服务于生活,培养学生善于观察、独立思考和学以致用的能力。针对实验探究中出现的宏观现象,联系微粒观解释原电池工作原理,利用符号表征原电池工作原理,以促进学生对知识的掌握;展示学习成果活动,增加学生之间的相互交流,可以加强学生对知识的理解;通过对原电池知识系统的学习,培养学生掌握知识的系统思维能力。因此,将化学学科核心素养融入课堂活动中,尝试在课堂教学中渗透化学学科核心素养,有利于培养学生学科核心素养,发展学生的学习能力,从而真正成为素质教育的助推剂。

【参考文献】

[1]陈耿锋,龚英,陈继平.新旧普通高中化学课程标准中关于校本课程的比较研究[J].中学化学教学参考,2018(11).

[2]宋心琦.化学2(必修)[M].3版.北京:人民教育出版社,2019.

[3]王祖浩.化学2(必修)[M].5版.南京:凤凰教育出版社,2014.

[4]秦林,王磊,孔德靖.促进学生高级思维发展的“物质的分离”主题探究教学模型及实施策略的研究[J].化学教育,2014(3).

[5]毕华林,黄婕,亓英丽.化学学习中“宏观—微观—符号”三重表征的研究[J].化学教育,2005(5).

[6]王磊,支瑶.化学学科能力及其表现研究[J].教育学报,2016(4).

注:本文系博白县教育科学“十三五”规划2020年度立项课题“基于‘化学学科核心素养’的高中化学课堂实践与研究”(编号:2020C029)的研究成果之一;2020年度广西普通高中学科课程基地教学改革项目课题“以生为本,构建化学高效课堂,提升学科核心素养的研究”子课题(编号:2020XKJG045)的研究成果。

(责编 唐玉萍)