流动人口二孩生育意愿真的很低吗?

——基于对研究对象偏差的修正

2021-01-09陈芳,刘越

陈 芳,刘 越

(南京邮电大学人口研究院,江苏南京 210042)

一、研究缘起

“社会整体的生育水平直接受到两个方面因素的影响:一是国家的生育政策,二是人们的生育意愿。”[1]从“双独两孩”政策到“单独两孩”政策再到“全面两孩”政策,生育政策的不断调整使得生育决策权逐渐回归个人,生育意愿成为影响生育行为的关键因素。不同群体的生育意愿存在差异,其中流动人口近年来受到越来越多的关注,这一群体不仅规模庞大,而且包含了大量育龄人口①根据《2015年全国1%人口抽样调查资料》计算,居住地与户口登记地所在乡镇街道不一致且离开户口登记地半年以上人口中(不含市辖区内人户分离人口),15-49岁人口占比达77.29%。。然而,《中国流动人口发展报告2017》显示:流动人口生育二孩的意愿不高,15-49岁有偶且已育一孩的流动人口中,明确表示希望生育二孩的比例为24.3%。[2]这一结果依据的是2016年全国流动人口卫生计生动态监测调查数据,全国流动人口卫生计生动态监测调查数据是目前关于流动人口的最具权威性的数据,现有相关研究中绝大部分也是使用其2014年或2016年数据,研究结果显示全国和部分省市的流动人口中明确表示打算生育二孩的比例均未超过30%,[3-4]乡-城流动人口的这一比例更是不到15%,[5]甚至不及全国平均水平②根据2017年全国生育状况抽样调查数据,现有一孩的已婚妇女打算生育第二个孩子的比例为27.3%。[6]。

流动人口的二孩生育意愿真的如此之低吗?本文认为如果是为了预测“全面两孩”政策调整后的新增人口数量,上述研究结果具有一定参数价值,但如果是为了预测未来生育水平并提供政策参考,上述研究结果值得进一步讨论。具体来说,现有研究的研究对象选择存在横向及纵向偏差。横向偏差的存在是因为目前的研究对象绝大部分都是“已育一孩流动人口”,但“全面两孩”政策实施之前的生育政策存在城乡之别,有24个省、区规定农村居民不管是否为独生子女或在第一个孩子是女孩时可以再生育一个孩子,[7]因此乡-城流动人口中一部分二孩生育意愿高的群体可能在调查时已经完成了二孩生育,而一部分二孩生育意愿低的群体占据了研究样本的多数,研究对象的横向选择偏差可能拉低了流动人口当前的二孩生育意愿。纵向偏差的存在是因为上述研究的研究对象绝大部分都是“15-49岁有偶流动人口”,包含了60后、70后、80后、90后、00后五个队列,其中60后和70后由于年龄偏大可能二孩生育意愿更低,而00后由于样本较少可能对分析结果影响不大,研究对象的纵向选择偏差可能进一步拉低了流动人口未来的二孩生育意愿。基于此,本文将已经生育多孩的流动人口视为具有二孩生育意愿,以至少生育了一个孩子的80后和90后流动人口为研究对象,更为准确地认识流动人口的二孩生育意愿,以期为生育政策和相关经济社会配套政策进一步完善提供更准确的数据支撑。

二、文献、数据与方法

1.文献回顾

20世纪80年代以来,调查生育意愿往往是为了了解群众生育观念是否已经发生转变以及是否与生育政策一致,进入21世纪后,生育意愿研究成为政策调整可行性的研究内容之一。[8]学者们主要从三方面对生育意愿进行研究:一是生育意愿的变化趋势。据统计,1980-2011年间国内关于生育意愿的省级及以上地区调查共开展了227项,2000年之后的调查结果显示平均理想子女数稳定在1.6~1.8人之间,低于更替水平。[9]二是不同群体的生育意愿。在代际差异方面,学者对比了旧生代、过渡代、新生代流动人口[10]及60后、70后、80后育龄妇女等,[11]发现生育意愿都在降低。三是生育意愿的影响因素。西方经济学视角的孩子成本与效用理论、孩子数量与质量选择理论、生育供给与需求分析理论以及社会学视角的代际财富流理论、社会毛细管理论、文化扩散理论等为国内研究提供了理论基础,“全面两孩”政策后,对流动人口的研究还纳入了流入地城市规模、[5]赡养压力、[12]城市适应性、[13]配偶随迁、[14]城市住房情况、[15]社会保障[16]等因素。

二孩生育意愿研究在“全面两孩”政策实施前主要聚焦单独夫妇和双独夫妇,对双非夫妇的相关研究则因政策背景存在一定的局限性。风笑天利用“全面两孩”政策实施前后两次大规模抽样调查所得的数据,分析发现城市“双非”一孩育龄人群的“意愿生育子女数”和“二孩生育意愿”两项指标在两次调查的结果之间产生了明显的差别。[17]“全面两孩”政策实施后二孩生育意愿研究明显增加,利用全国数据进行分析的研究主要有两个:一是靳永爱、宋健、陈卫利用2016年全国6省12市生育调查数据分析发现有29.5%的城市已婚已育一孩妇女计划生育二孩,经济成本和照料压力是两大限制因素,而男孩偏好是现实促进因素;[18]二是贺丹等人基于2017年全国生育状况抽样调查数据分析表明现有一孩的已婚妇女打算生育二孩的比例为27.3%,不打算再生育的主要原因是经济负担重、年龄太大和没人带孩子。[6]

流动人口生育意愿方面,综述研究发现流动人口的生育意愿呈现出生育数量下降、生育时间推迟、生育目的趋向现代化三个转变,但生育性别偏好仍然明显。[19]“单独两孩”和“全面两孩”政策背景下的相关调查研究除了使用2014年和2016年全国流动人口卫生计生动态监测调查数据分析“15-49岁有偶且已育一孩流动人口是否打算生育二孩(打算生育二孩的比例2014年和2016年分别为21.9%和22.6%)”以外,[3-4]梁土坤分析了“16岁以上流动人口期望子女数”,结果显示54.6%的流动人口期望生育2个及以上子女。[13]两种数据来源的结果相差超过30%,除了研究对象不同外,测量指标也不同,后者使用的期望生育子女数可视为群体有可能达到的最高终身生育水平。[8]

通过梳理可以发现当前流动人口的二孩生育意愿并不清晰:一方面不同来源数据的分析结果相差甚大;另一方面缺乏针对流动人口中生育二孩的主力军(新生代流动人口)的独立研究,尤其是已经成长为育龄人口的90后尚未进入研究视野。本文从预测未来生育水平并提供政策参考的角度,通过纳入流动人口已经发生的二孩生育行为、重点关注80后和90后流动人口,对流动人口的二孩生育意愿进行再认识。

2.数据来源

本研究使用的数据来源于2016年全国流动人口卫生计生动态监测调查数据,调查时间在2016年5月,“全面两孩”政策正式实施的4个月后,如无特别说明,数据均来源于此。调查对象为在本地居住一个月及以上,非本区(县、市)户口的2016年4月年龄为15周岁及以上的流动人口;样本量为169 000人。

3.分析方法

由于2016年调查时00后(2000-2009年出生)均未达到法定结婚年龄,本文的研究对象为至少生育了一个孩子的在婚80后(1980-1989年出生)和90后(1990-1999年出生)新生代流动人口。研究对象分为两类:一是调查时只生育了一个孩子的流动人口,二是调查时已经生育了多个孩子的流动人口。需要注意的是部分样本在首次流动之前已经怀上二孩并随后完成了生育,即怀上二孩时还不属于流动人口,也就不属于本文研究对象,分析时需要剔除①由于首次流动时间只询问了年份,为保证纳入样本完全符合条件,选择样本时假定首次流动时间的月份为12月;怀孕周期统一为10个月。。合格样本量为52 394人。

测量指标方面,以往大多数生育意愿相关调查询问的是“理想子女数”或者“假设条件(无政策)下的意愿生育子女数”,这两种测量生育意愿的方法并不准确。[17]相比较而言,生育计划更接近于现实生育行为。[20]近年来较大规模的相关调查多使用“打算生几个孩子”或“是否计划/打算生育二孩”来测量生育意愿,效度相对更高。本文使用“是否打算再生育一个孩子”来测量流动人口的二孩生育意愿,并假设已生育二孩的流动人口具有二孩生育意愿(归类于“1是”),考虑目前避孕措施的可获得性和可靠性已经相对较高①据计算,15-49岁有偶育龄妇女中因现孕或想要孩子而未避孕、使用现代避孕方法、绝经/子宫切除的比例达到93.2%。,非意愿生育可能性较低,这一假设的风险性是较低的。

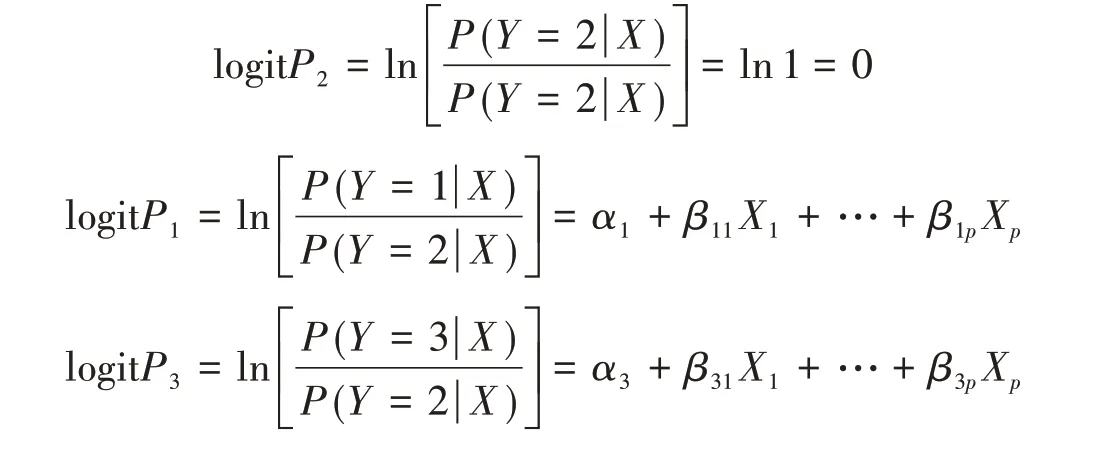

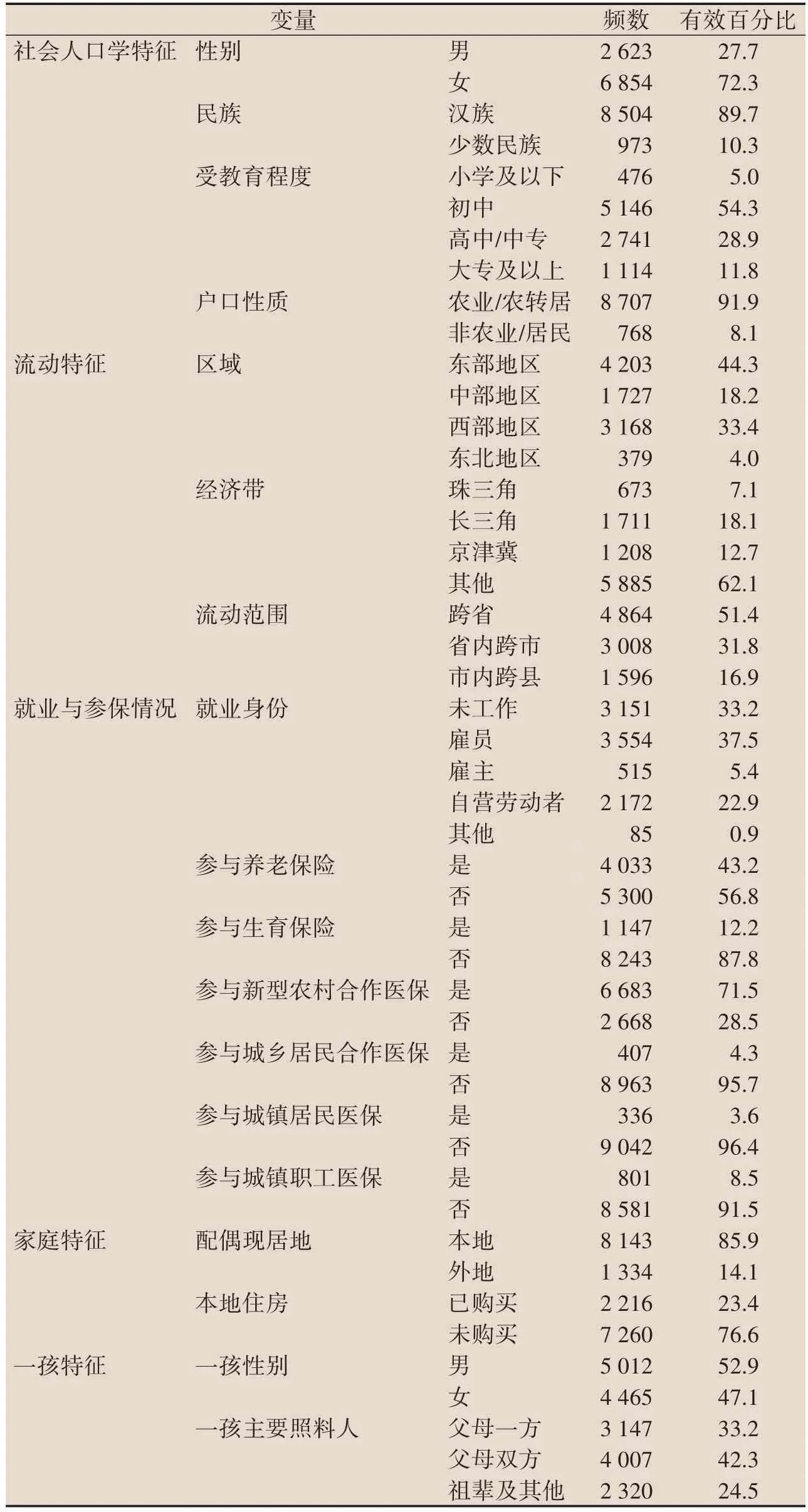

除对流动人口的二孩生育意愿进行描述性分析外,本文还将进行影响因素分析。由于因变量为多分类变量,而“没想好”并不是绝对中立于“打算生育二孩”和“不打算生育二孩”的,一个佐证是原国家卫计委2015年开展的生育意愿电话追踪调查,显示2013年调查时对于是否生育二孩表示“说不好”的人群中大约有六成倾向于不打算生育。[21]因此,影响因素分析使用多分类Logistic回归(Multi⁃nomial Logistic Regression)。根据现有研究发现二孩生育意愿的影响因素应考虑以下几个方面:一是社会人口学特征,包括性别、年龄、民族、受教育程度、婚姻状况和户口性质;二是流动特征,包括流入地区和流动范围;三是就业和参保情况,包括就业身份、养老保险、医疗保险和生育保险,其中医疗保险险种较多且存在参与多种医疗保险的情况(2.0%),根据既有研究发现基本医疗保险对二孩生育意愿具有异质性的影响,主导效应因其筹资模式、相对补贴强度而有差异,[16]故仅考察只参与了一种医疗保险的样本,将医疗保险参保情况从是否只参与新型农村合作医保、是否只参与城乡居民合作医保、是否只参与城镇居民医保、是否只参与城镇职工医保这4种情况分别进行考察;四是家庭特征,包括配偶现居地、家庭收入水平和住房情况;五是一孩特征,包括一孩性别、一孩年龄、一孩主要照料人(见表1)。因变量Y有3个取值(1=打算生育二孩,2=不打算生育二孩,3=没想好),以Y=2为参照组,自变量X1、X2…Xp,则相应的Logistic回归模型为:

三、结果分析

1.80后和90后流动人口二孩生育意愿及代际差异

80后和90后流动人口本次流动的原因主要是务工/经商(81.8%),即以经济型流动为主,他们既希望通过流动改善自身的生活水平,也期望为子女创造更好的受教育条件从而获得向上流动的机会,根据杜蒙特(Arsene Dumont)的社会毛细管理论和贝克尔(Gary Becker)的孩子数量与质量选择理论,这一群体无论是从现实考虑还是为未来打算都会控制生育数量。从表2分析结果来看:首先,未纳入已生育二孩流动人口条件下,80后和90后流动人口中仅有30.7%表示打算生育二孩,而且90后流动人口中表示打算生育二孩的比例高于80后流动人口;纳入已生育二孩流动人口条件下,80后和90后流动人口中表示打算生育二孩的比例达到47.0%,而且90后流动人口中表示打算生育二孩的比例低于80后流动人口,但表示没想好的比例更高,经卡方检验这一差异具有统计显著性(P<0.001)。其次,无论是否纳入已生育二孩流动人口,80后和90后流动人口中表示打算生育二孩的比例均高于15-49周岁流动人口,更高于70后流动人口,经卡方检验这一差异具有统计显著性(P<0.001)。再次,80后和90后流动人口中有30.2%表示没想好是否生育二孩,尤其是90后流动人口中表示没想好的比例占37.0%,属于可争取的生育二孩群体,而70后流动人口这一比例仅有12.6%。可见,不同代际的生育行为和生育意愿存在不小的差异。

表3显示80后和90后流动人口不打算生育二孩最主要的原因是“经济负担过重”(78.8%),其次是“没人照看孩子”(43.3%)和“养育孩子太费心”(30.9%),“影响工作”(24.7%)和“觉得一个孩子好”(22.3%)也是重要原因,但“配偶不愿意”“年龄太大”“身体不好”“老大不愿意”等来自生理和家庭的客观原因占比很小。这一结果与现有研究中针对流动人口或其他群体的相关研究结论基本一致。分代际来看,80后与90后流动人口不打算生育二孩的原因也趋同,只是在“年龄太大”和“老大不愿意”两个原因上的差异经卡方检验具有统计显著性(P<0.001),尤其80后流动人口中选择“年龄太大”这一原因的比例高出90后流动人口4.9个百分点,这也从侧面反应出研究不同代际生育意愿的重要性。

表1 自变量基本情况

表2 是否打算再生育一个孩子(%)

2.90后流动人口二孩生育意愿的影响因素

由于本文对流动人口二孩生育意愿的分析纳入已经生育二孩的流动人口,而使用的数据难以回溯这部分群体(尤其是80后)生育二孩前准确的社会人口学特征、流动特征、就业与参保情况、家庭特征,这里仅对90后流动人口二孩生育意愿的影响因素进行试析。对于分析结果的可靠性,有必要对数据进行说明:90后流动人口的样本量共计9 477人,已育一孩的样本量为8 153人(86.0%),已育二孩的样本量为1 324人(14.0%),其中第二个孩子在调查时的2016年出生的有215人(2.3%)、2015年出生的有477人(5.0%)、2014年出生的有308人(3.2%),其余的都是在2008-2013年出生,共计324人(3.4%)。因此,本文对90后流动人口二孩生育意愿的影响因素分析需假设14.0%的样本生育二孩前后在受教育程度、婚姻状况、户口性质、流入地、流动范围、就业身份、社保参与情况、配偶现居地、家庭人均月收入、本地购房情况、一孩主要照料人没有发生变化。已生育二孩流动人口的年龄和其一孩年龄也需要计算为二孩出生前10个月的年龄。

本文分别建立“打算生育二孩”与“不打算生育二孩”的回归分析模型、“没想好”与“不打算生育二孩”的回归分析模型。表4显示性别、民族、受教育程度、就业身份、流入地所属区域、生育保险参与情况、医疗保险参与情况、配偶现居地、家庭收入、一孩性别、一孩年龄、一孩主要照料人均对90后流动人口二孩生育意愿有显著影响。具体来看:

社会人口学特征方面,男性、少数民族、初中学历的90后流动人口打算生育二孩与不打算生育二孩的对数发生比更高,即二孩生育意愿更高。

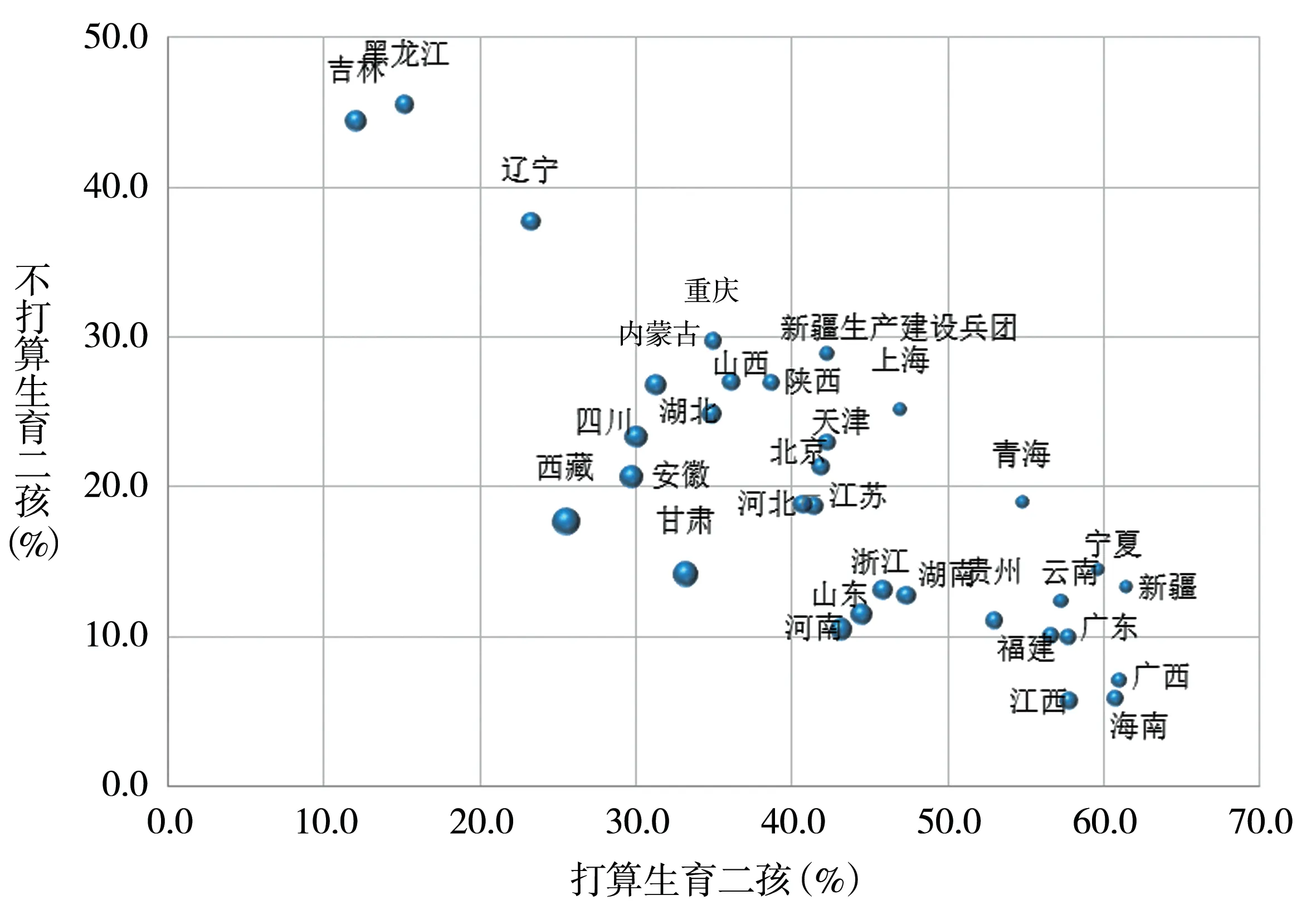

流动特征方面,对比打算生育二孩与不打算生育二孩的对数发生比,东部地区的90后流动人口的二孩生育意愿最高,西部地区次之,东北地区最低,但长三角和京津冀的90后流动人口的二孩生育意愿又低于其他地区。通过进一步分析各省90后流动人口打算生育二孩、不打算生育二孩、没想好的比例发现(见图1),东北三省90后流动人口中不打算生育二孩的比例最高,广西、海南、江西90后流动人口中不仅打算生育二孩的比例高,而且不打算生育二孩的比例很低,西藏、甘肃、安徽90后流动人口中没想好的比例接近或超过一半。

表3 不打算生育二孩的原因(多选)(%)

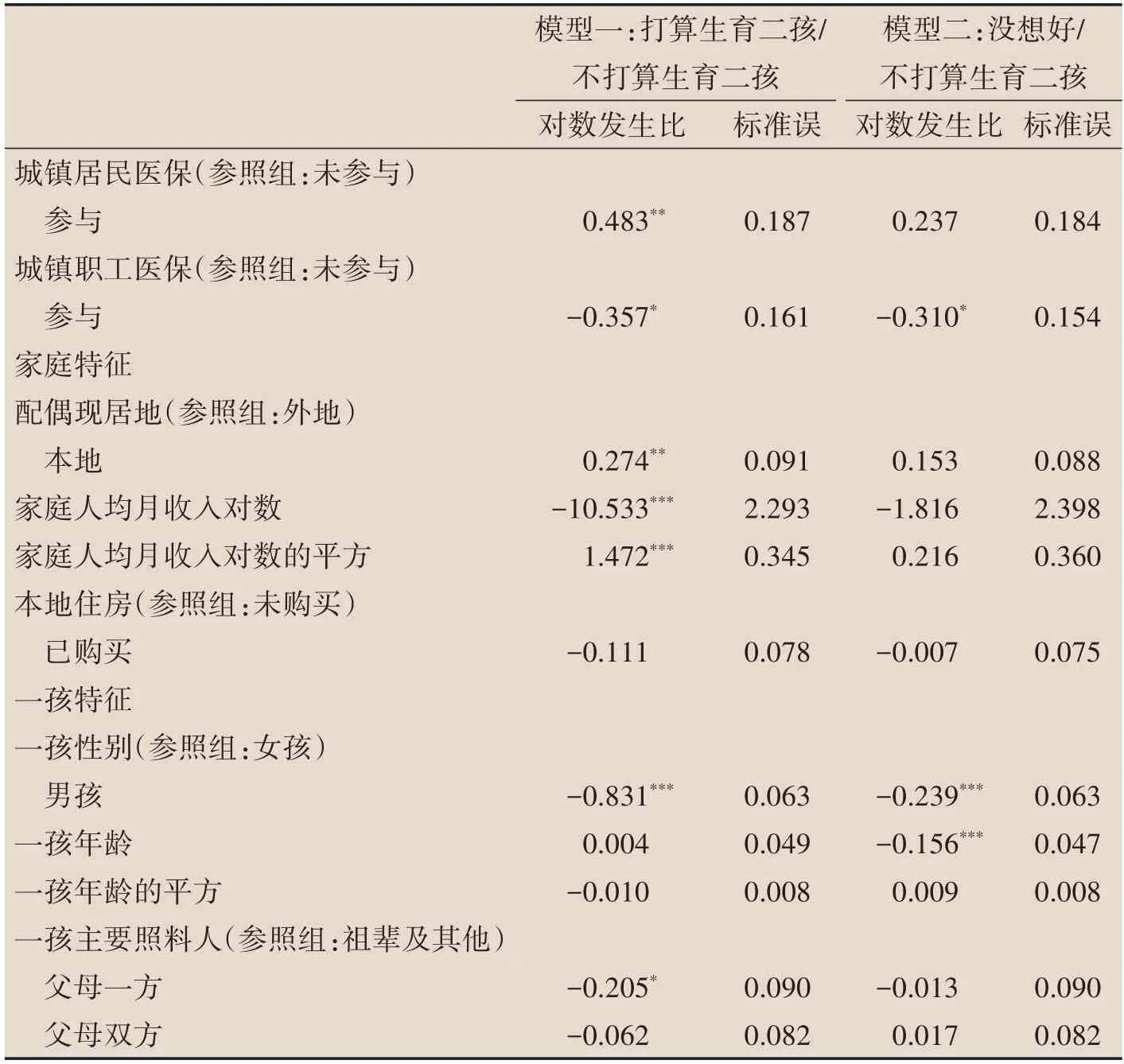

就业与参保情况方面,就业身份为雇主和自营劳动者、参与了生育保险、新型农村合作医疗保险、城乡居民合作医疗保险、城镇居民医疗保险及未参与城镇职工医疗保险的90后流动人口,打算生育二孩与不打算生育二孩的对数发生比更高,即二孩生育意愿更高。就业身份为雇主和自营劳动者的90后流动人口的家庭人均月收入和个人月纯收入均显著高于其他90后流动人口,且其一孩主要照料人为父母一方或父母双方的比例也显著高于就业身份为雇员的90后流动人口(低于未工作和其他90后流动人口),相对而言,就业身份为雇主和自营劳动者的90后流动人口经济条件较好且时间灵活,更具备生育二孩的客观条件。同样借鉴家庭生育决策效用最大化理论,[16]补贴强度较高或缴费负担较低的生育保险、新型农村合作医疗保险、城乡居民合作医疗保险、城镇居民医疗保险对二孩生育意愿的影响以补贴效应为主,而缴费负担较高且补贴强度较低的城镇职工医疗保险对二孩生育意愿的影响以挤出效应为主。

表4 多分类Logistic回归结果

续表4

家庭特征方面,对比打算生育二孩与不打算生育二孩的对数发生比,配偶现居本地的90后流动人口的二孩生育意愿高于配偶现居外地的90后流动人口的二孩生育意愿,90后流动人口的二孩生育意愿与家庭人均月收入的关系呈U型。

一孩特征方面,一孩为男孩、一孩照料人为父母一方的90后流动人口打算生育二孩与不打算生育二孩的对数发生比更低,即二孩生育意愿更低。

图1 不同省份90后流动人口二孩生育意愿

对比没想好与不打算生育二孩的对数发生比,东部地区(非长三角)、参与了生育保险、参与了新型农村合作医疗保险、未参与城镇职工医疗保险、一孩为女孩、一孩年龄越小的90后流动人口更犹豫是否生育二孩。

四、结论与讨论

流动人口的二孩生育意愿研究兼具政策价值与理论意义:首先,我国在新型城镇化进程中产生了规模庞大的流动人口,流动人口以青壮年为主,包含了大量育龄人口;其次,中共中央、国务院《关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的决定》提出:“按照常住人口配置服务资源”,流动人口生育行为关系到流入地公共服务的供给和公共资源的配置,还将影响流入地劳动力市场的稳定,而生育意愿作为影响实际生育水平的超前变量,能提供重要参数以预测生育水平;[22]再次,流动人口主要从农村流向城市,其生育意愿受到农村传统生育文化的影响和城市新型生育文化的冲击,并在两种文化的碰撞中呈现出其自有的特征。

本文通过对研究对象进行修正,为更加准确地认识流动人口生育意愿提供了思路:一方面,今后讨论流动人口的二孩生育意愿时应当考虑长期以来生育政策城乡有别的背景,从预测未来生育水平并提供政策参考的意义出发,仅考虑已育一孩流动人口、忽略已经完成生育二孩的流动人口会因研究对象的偏差而造成研究结果不准确,同时在调查时也可加入相关回溯性问题;另一方面,80后与90后是当前二孩生育的主力人群,今后一段时期生育意愿的研究对象应重点转向这一群体,区分不同代际群体以提高研究结论的效度,有利于更加精准地对未来人口发展态势进行研判,为国家完善生育政策和相关经济社会配套政策提供更加准确的参考信息。本文的研究发现有以下几点:

首先,相对来说,80后和90后流动人口的二孩生育意愿并没有很低。高和低是一个相对概念,纳入已生育二孩流动人口后,80后和90后流动人口中表示打算生育二孩的比例为47.0%,高于70后流动人口的相应比例(38.6%),也远高于现有针对流动人口以及常住人口的相关研究所显示的20%~30%。此外,80后和90后流动人口中表示没想好的占比达到三成,有较大的争取空间。

其次,80后和90后流动人口的二孩生育意愿存在较大的地域差异。遗憾的是,现有关于生育意愿的研究较少考虑地域的差异性。虽然“全面两孩”政策后,生育政策在全国层面实现了统一,但现有诸如0-3岁婴幼儿照护服务等生育配套政策多按照“属地管理,分类指导”的基本原则,地方在制定相关公共政策和提供相关公共服务时应考虑当地的生育意愿。

第三,80后和90后流动人口的二孩生育意愿受到客观因素影响。无论是从不打算生育二孩的原因看(“经济负担过重”“没人照看孩子”“影响工作”),还是从二孩生育意愿的影响因素看(家庭收入、一孩主要照料人、配偶现居地、就业身份),经济条件、照护资源、职业发展都是80后和90后流动人口生育二孩的重要影响因素。现有研究提出了很多有价值的针对性政策建议,本文认为当前以下两点最为关键:一是加强政策执行。首先,现有休假政策、照护服务、就业保护政策等都是建立在规范用工、公共服务均等化的基础之上的,而80后与90后已就业流动人口中27.7%未与用人单位签订劳动合同,79.6%的女性未参加生育保险;其次,虽然国务院办公厅发布的《关于促进3岁以下婴幼儿服务发展的指导意见》提出:“城镇婴幼儿照护服务机构建设要充分考虑进城务工人员随迁婴幼儿的照护服务需求”,但在照护服务供不应求情境下仍然难免与户籍挂钩;再次,城乡居民基本医疗保险(2016年由城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险两项制度整合而成)的参保率为73.9%,也有必要通过加大宣传进一步普及。二是加强就业指导与培训。80后与90后流动人口中20.2%未参加工作,今后在使就业指导和培训更加精准的同时,应积极开发创业指导与培训项目,以创业带就业,使流动人口在就业身份转变的同时实现“弹性工作制”,兼顾工作与家庭。

第四,80后和90后流动人口的二孩生育意愿受到主观因素影响。主观因素对80后和90后流动人口的二孩生育意愿有拉力也有推力。拉力体现在男孩偏好,但会导致性别比偏高等社会问题;推力源于生育观念的转变,如“多生多育”等传统观念的淡出,“精细化养育”等现代观念的兴起,调查中80后和90后流动人口不打算生育二孩的原因中“养育孩子太费心”和“觉得一个孩子好”分别占据了30.9%、22.3%。《中华人民共和国人口与计划生育法(2015年修正)》明确“国家提倡一对夫妻生育两个子女”,具体如何“提倡”还需要尽快拿出方案,避免“晚婚、晚育、少生”观念固化,引导人们按政策生育。

本文属于探索性研究,还存在一定的局限性:80后和90后二孩生育意愿影响因素有何不同?这既需要利用更全面的数据进行定量分析,也需要采用质性研究方法获得更翔实的答案。