商标反向混淆认定标准的构建

2021-01-07贺文奕

贺文奕

摘 要:规制商标反向混淆,既是我国司法实践的现实需要,也是维护商标权益的根本要求,然而我国司法实践中并没有形成反向混淆的认定标准。美国法院采用多因素测试法,针对反向混淆区别于正向混淆的特点,在商标的近似程度、市场的类似程度、商标显著性、主观意图、实际混淆证据等五个方面,形成了一些特有的认定规则。文章结合中美两国在商标取得制度上的差异性,合理借鉴美国经验,从而构建我国商标反向混淆的认定标准。

关键词:商标;反向混淆;商标侵权;

中图分类号:D 923 文献标志码:A 文章编号:2096⁃9783(2021)06⁃0085⁃11

商标反向混淆理论起源于美国司法实践,最早可以追溯到1918年“Associated Press”案1,1968年“Mustang”一案中首次出现了“反向混淆”(reverse confusion)一词2,1977年“Big Foot”案中首次将反向混淆认定为侵权行为3,此后美国各个巡回上诉法院均出现了反向混淆案件。自2002年起,我国也陆续出现了相关判例4,尽管国内学者已经开展了较为广泛的研究,但是依旧存在三方面问题:一是循常习故,现有研究主要集中在美国早期案例上,对后续的发展、演变未给予足够关注;二是以偏概全,美国各个巡回上诉法院对反向混淆的认定要件都具有一定的差异,目前研究多以个别案例代表美国司法实践的整体共识;三是方枘圆凿,在借鉴美国商标反向混淆理论时,忽略了中美两国商标基本制度的差异性,美国采用商标使用取得制度,而我国是注册取得制度,基础制度的差异性导致直接照搬必然“水土不服”。反向混淆认定是侵权救济的前提。本文将系统、全面、深入地探讨美国司法实践中形成的裁判规则,并结合我国商标立法与司法实践,提出我国反向混淆的认定标准。

一、规制反向混淆的必要性

在探讨商标反向混淆的认定标准前,有必要对规制反向混淆的必要性进行明晰,美国自“Big Foot”案以来,每一个考虑反向混淆的巡回上诉法院都认为它是一种商标侵权行为[1]。但是我国学界对此一直存在争议。有学者早在2007年便建议在商标法第三次修改中增加禁止反向混淆的规定[2],也有学者认为商标反向混淆制度着实有适用的必要[3]。另一方面,也有反对意见,“反向混淆”不是我国学理或立法接受的概念[4],“反向混淆”概念既缺乏存在的理论和逻辑前提,也没有必要[5]。更有甚者认为,基于中国现状,以反向混淆作为判决依据,至少存在违反知识产权法定原则、赔偿数额畸高等“七宗罪”[6]。

(一)我国司法实践的现实需求

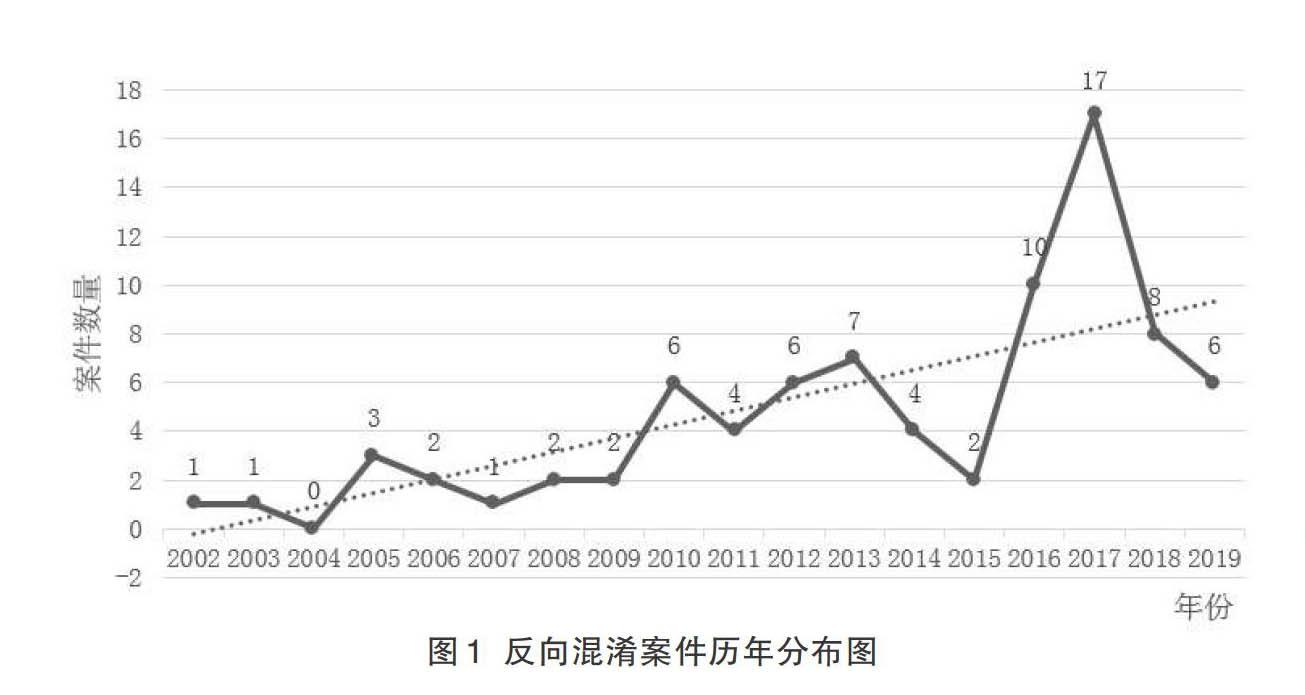

从司法实践看,反向混淆并非是凭空杜撰的假设,而是我国司法实践面临的现实问题。我国最早的反向混淆案件可以追溯到2002年的“冰点”案5。在2005年“永得丽”案中6,一审法院使用了“颠覆性混淆”的概念,二审法院首次使用了“反向混淆”的表述。2007年的“蓝色风暴”案是我国首例对反向混淆加以规制的案件7,二审法院判令被告停止侵权、消除影响,并赔偿原告300万元经济损失。根据笔者的统计,截至2020年2月17日,我国司法实践中有82起反向混淆案件,涉及裁判文书155份,其中民事案件56件,行政案件26件,整体上呈现上升趋势,如图1。

(二)维护商标权益的根本要求

《中华人民共和国商标法》(以下简称《商标法》)第4条明确规定了商标注册取得制度,只要经过法定程序注册的商标,受《商标法》(2019)保护就是应有之义。“积分宝贝”一案中8,法院也指出,反向混淆构成商标侵权的根本基础是对注册商标固有权利的保护。我国商标注册取得制度很重要的目的之一就是通过预留给商标权人全国范围内的排他权,促使其扩大经营范围,实现经济效益。如果在后商标使用人通过覆盖式广告和饱和式营销,不加限制地使用在先商标,而在先商标权人却无法获得任何救济,那么这无形中就架空了我国商标取得制度。

有学者认为,商标反向混淆不但对商标在先使用者无害,反而有利于商标在先使用者[6]。反向混淆中相关公众认为在先商标权人的产品来源于在后商标使用人,因此,实力弱小的在先商标权人可以搭乘在后商标使用人的商誉,营业收入可能不但没有减少,反而有所增加。但是,除了经济收益外,企业扩大经营的预期,甚至商标本身体现的文化价值,都是值得保护的重要内容。对于商标的保护,早已从最初的禁止竞争者使用近似标识欺诈消费者,发展为保护商标本身所具有的财产权利益,商标也从最初的识别来源功能,逐渐扩展到了宣传功能、产品保证功能、文化功能等。美国“Pump”一案中9,原告Pump是反对药物滥用的一个地区性小乐队,而被告Aerosmith提倡及时行乐的全国知名的摇滚乐队,对药物滥用采取放任的态度。双方价值观的差异,导致原告自然不愿意以此种方式提升自身的知名度。在笔者检索的56起反向混淆民事案件中,有6起案件原告并未提出损害赔偿诉求,分别是“龙太子”案10、“功夫熊猫”案11、“非诚勿扰”案12、“礼享”案13、“楚楚街”案14、“盘古”案15。可见我国反向混淆案件中,原告也并非均是為了“不劳而获”,主张所谓的天价赔偿。其他即便主张损害赔偿的案件,诸多在先商标权人均充分实际使用了商标。因此,不能因为规制反向混淆的负外部性,就因噎废食,对商标权人不予救济。

此外,从立法上看,2013年《商标法》修改之后,在第57条中引入了“容易导致混淆”的表述,从而确立了“以双相似为基础,以混淆可能性为限定”的侵权判定模式[7]。显然,我国立法中只是规定规制“混淆”行为,对于混淆的类型并未加以限制。随着市场经济的发展,商标混淆形态愈发多样,已经由传统的正向混淆、售中混淆、来源混淆扩展到反向混淆、售前混淆、售后混淆、关联混淆。对“混淆”含义进行较为宽泛的理解并不违反文义解释,部分法院已经以规范性文件明确新型的混淆类型加以规制16。

二、美国反向混淆的认定标准

美国《兰哈姆法》以混淆可能性作为商标侵权认定的标准,但是对于混淆的具体类型则无明确规定,诸如关联混淆、售前混淆、反向混淆等,均是美国司法实践中形成的规则。为了使混淆可能性的认定更为客观,美国各个巡回上诉法院通常都形成了各自较为固定的测试因素,具有代表性的为第二巡回法院的八要素17,第九巡回上诉法的八要素18、第三巡回上诉法院的十要素19等。当然,这些要素并非是固定不变的,也并非在每个案件中都逐一进行分析,更多情况是结合具体案件进行综合认定。美国法院对于反向混淆的认定,同样也是以多因素测试法为基本遵循,但是对下文中的五个测试因素的解析,形成了与正向混淆的明显差别。

(一)商标的近似程度

商标的近似程度无疑是混淆可能性认定中最为重要的因素之一,如果两个标识完全不近似,则无混淆之虞。美国法院在反向混淆中对标识近似性的考察与正向混淆并无明显区别,通常都是从视觉、声音、含义三方面加以分析,唯一不同的是对“企业标识(House mark)”作用的理解。正向混淆中,企业为了避免发生混淆,有时会将自身企业标识和诉争商标一起使用,从而对产品来源作出更为明确的说明。而在反向混淆中,部分判决认为,在后商标使用人将其具有广泛影响力的企业标识与不知名的诉争商标一同使用,会强化在后商标使用人与诉争商标的联系,不仅没有起到减轻反向混淆的作用,反而会进一步加深相关公众的误认。“MIRACLESUIT”案中20,原告A&H公司是在先使用“MIRACLESUIT”商标的泳装制造商,被告是使用“THE MIRACLE BRA”商标的知名内衣生产商Victoria’s Secret Stores,其通常将诉争商标与企业标识“Victoria’s Secret”一同使用。在考虑商标近似性时,第三巡回上诉法院认为,被告对企业标识的使用,强化了其与“MIRACLE”联系,使得消费者不能将“MIRACLE”一词与原告的产品建立更为稳定的联系,从而可能更容易导致反向混淆。“ATTRIZZI”一案中21,第一巡回上诉法院也认为,在后商标使用人将其企业标识“JENN⁃AIR”同在先商标权人“ATTRIZZI”一同使用,是认定反向混淆成立的关键因素。

(二)市场的类似程度

市场的类似程度是混淆可能性的重要判断因素之一,在美国司法实践中,又将该因素细分为商品或服务的类似程度、销售渠道的重叠程度、广告和促销渠道的重叠程度、目标客户的重叠程度等方面。

美国多数法院认为,市场的类似程度在反向混淆与正向混淆中的判断思路一致,即相关市场越接近,则越可能存在混淆。“Checkpoint”一案中22,原告自1967年以来一直生产和销售商用电子安全控制系统,并使用了“CHECKPOINT”商标,其设备旨在跟踪货物的物理位置。被告Check Point Software公司被公认为计算机防火墙程序的市场领导者,其在产品上使用了“Check Point”标志。地区法院指出,在涉及竞争或相关产品的情况下,反向混淆最有可能发生。购买电子安全控制系统的消费者不太可能会将其与昂贵的计算机防火墙程序产生混淆。同样在“Playmakers”一案中23,在先商标权人是职业运动员的代理商,而在后商标使用人的业务是推销涉及职业足球的系列影片。第九巡回上诉法院指出,双方的业务范围具有明显差别,销售的渠道也具有重要差异,以及专业运动员在选择代理商时的高度注意力,均表明原告的潜在客户并不会发生混淆。

然而,也有法院认为,市场近似程度在反向混淆的认定中并非像正向混淆中那么重要。“Dream Team”案中24,原告Dream公司自1986年在体育交易卡拼贴画上使用“DREAM TEAM”标记。被告NBA Properties将1992年代表美国参加奥运会的篮球队称为“DREAM TEAM”,并通过杂志、新闻等进行了大量宣传。地区法院指出,虽然产品相互竞争的程度在正向混淆中是一个重要因素,但反向混淆中“产品的相关性并不是一个重要因素”,因为即使在不相关的产品上,消费者也可能将影响力较小的在先商标与影响力较大的在后商标联系起来。

正向混淆案件中,即便诉争双方的市场并不相似,但是如果有事实表明,消费者可能期望在先商标权人会扩展到在后商标使用人的市场,那么也有助于混淆可能性的认定。反向混淆中,法院则会考察在后商标使用人是否具有扩展业务的可能性或计划,规制反向混淆的原因之一是防止大公司对小企业进行排挤,限制其进一步发展,大公司凭借其雄厚的经济实力,以覆盖式营销和广告,完全可能在不相关的市场上迅速淹没在先商标。“Fairway Green”一案中25,原告Fisons公司以“Fairway”注册商标销售泥炭藓,被告Vigoro公司使用“Fairway Green”品牌销售肥料。法院指出,消费者期望在后商标使用人在在先商标权人市场上制造产品,也是本案中考量的因素,特别是已经有事实表明存在这种可能性,市场领导者OM Scott以相同的品牌“Hyponex”销售泥炭藓和肥料。此外,另外三家公司也同样以相同的品牌销售泥炭藓和肥料。因此,公众习惯于看到同一家公司以同一名称销售的肥料和泥炭藓。

(三)商标的显著性

正向混淆中,因为在后商标意图搭乘在先商标的商誉,所以在先商标的显著性是法院考量的重点,只有在先商标被公众广泛熟知,在后商标才有“搭便车”的可能。反向混淆中,相关公众是误认为在先商标来自在后商标,因此,在先商标的显著性越弱,在后商标的显著性越强,则越容易构成反向混淆,美国众多的法院也是持这一立场。“MIRACLESUIT”一案中26,第三巡回上訴法院指出,尽管在正向混淆中,在先商标显著性越强,在先商标权人越可能胜诉,但是在反向混淆案件中则恰恰相反,在先商标显著性越弱,在先商标权人越容易胜诉,特别是在后商标显著性非常强且广为人熟知。“Checkpoint”一案中27,第三巡回上诉法院再次坚持这一原则,认为法院应当考虑在后使用商标的显著性,以确定其广告和营销是否导致公众认为市场上只充斥着在后使用的商标。当然,如果在后商标的显著性不足以“淹没”在先商标,则很难会使公众认为在先商标权人的产品来自在后商标使用人。“Simplicity”案中28,Hunt是商标“Simplicity”的所有人,法院指出,其无法证明被告飞利浦的广告淹没了市场或饱和了公众意识。相反,法庭上的证据表明,飞利浦传播“sense and simplicity”口号的广告是完全失败的。

当然,也有法院持相反意见,指出并非在先商标的显著性越弱就越容易成立反向混淆。“HEARTWISE”案中29,法院详细分析了在先商标的显著性,认为其并非臆造商标,并不具有非常强的固有显著性,即便在反向混淆认定标准修订的情况下,也并非是一个有利因素。“ORDERLINK”案中30第六巡回上诉法院的观点则更为鲜明,原告认为反向混淆认定的关注点在于在先商标的显著性是否弱于在后商标。但是第六巡回上诉法院指出,针对反向混淆和正向混淆,虽然其他巡回上诉法院在商标的显著性强度上采取了不同的测试方法,但是第六巡回法院并不认同。其认为商标显著性的认定在正向混淆与反向混淆中并无差别,并且进一步指出,原告证明在先商标显著性弱,并不是反向混淆成立的基础。相反,只有当商标显著性越强,其获得保护的程度越大,并非证明在先商标显著性越弱就足以使原告在反向混淆案件中获胜。

(四)主观意图

反向混淆中,在后商标使用人并无搭乘在先商标商誉的主观意图,美国法院对此也形成了共识。实践中,对在后商标使用人主观意图的考察主要集中在两方面:一是在后商标使用人是否有将在先商标权人排挤出市场的故意;二是在后商标使用人对在先商标是否尽到了注意义务,即是否进行了商标检索并采取必要措施避免混淆。在具体个案中,各个法院的观点又有所差异。

一种观点认为,无论是具有排挤在先商标权人的故意,還是未尽到注意义务的过失,均有利于反向混淆的认定。“All⁃in⁃One”一案中31,第九巡回上诉法院指出,被告通过在市场上投放大量广告来制造反向混淆,故意将原告赶出市场,这有利于反向混淆的证明。被告知道在先商标的存在、应当知道商标存在、意图复制原告的商标、未进行合理充分的商标检索,或以其他方式疏忽了反向混淆存在的风险,同样有利于反向混淆的成立。当然,如果在后商标使用人在发现在先商标的存在后,采取了必要措施,避免与在先商标混淆,那么在主观认定时则有利于在后商标使用人。“ALTIRA”案中32,在后商标使用人Phillip Morris检索时发现了在先商标权人享有的“ALTIRA”注册商标,在听取律师的建议后,Phillip Morris采用了“ALTRIA”作为商标,以避免和原告商标产生混淆,法院认为Phillip Morris在作出这一选择时,并没有任何的疏忽或可责备的行为,因此否决了原告初步禁令的请求。第二巡回上诉法院也持相同的观点,在“Sportstick”案中指出33,如果被告选择了反映产品特征的商标,并进行了商标检索,同时听取了律师建议并对商标进行修改,则其主观上并不具有恶意。

另一种观点认为,只有在后商标使用人具有排挤在先商标权人的故意,才有利于反向混淆的成立,未尽到注意义务等其他主观意图并非是反向混淆中考虑的因素。“Freedom Card”一案中34,Chase提起诉讼,主张其“CHASE FREEDOM”信用卡没有侵犯UTN在其“FREEDOM CARD”商标中拥有的任何权利。在关于Chase主观意图认定时,UTN提出,Chase进行过商标检索,知道其是“FREEDOM CARD”商标的所有人。第三巡回上诉法院认为UTN抗辩具有误导性,混淆意图与反向混淆和正向混淆均有关系,不同之处在于,正向混淆中是为了搭乘商誉,而反向混淆是为了将在后商标使用人推出市场,并没有证据表明Chase打算将UTN推出市场。同时指出,其对Chase进行商标搜索并且可能知道UTN注册商标的证据不感兴趣,尽管UTN可能主张Chase具有粗心大意的过失,但是并不能在反向混淆中采取该标准进行分析。同时还特别说明:“虽然我们在Fisons一案35中的观点,或许暗示仅仅是粗心大意,而不是以排挤在先商标权人为目的故意混淆,在反向混淆的认定中也是有利于原告的,但我们不愿意采用这样的解释。”

(五)实际混淆证据

实际混淆证据是“高度证明”的混淆可能性,美国在司法实践中非常重视实际混淆证据的作用,在一系列反向混淆案件中均分析了实际混淆证据的效力。

第一类是消费者调查证据,通常是当事人委托特定机构对某一范围内相关公众进行抽样调查,从而判断消费者对商标是否产生了混淆。美国多数法院认为,正向混淆中,调查的对象应当是在后商标使用人的潜在客户,而反向混淆中,调查的对象应当是在先商标权人的客户。如第二巡回上诉法院指出,反向混淆案件中,相关问题是消费者是否错误地认为在先商标权人的产品来源于在后商标使用人,因此调查在先商标权人的客户是合适的36。第三巡回上诉法院也认为,尽管在先商标权人辩称消费者调查证据的范围应当是诉争双方的潜在客户,但是法院并未给予支持,认为反向混淆中的调查范围仅限于在先商标权人的客户群体。

第二类证据是诉争双方对消费者发生混淆的客观记录,如消费者误打的咨询或投诉电话以及消费者因为混淆而误买相关商品等。如果因为混淆而购买了在后商标使用人的产品,或者进行了电话咨询,这显然有利于反向混淆的认定,实践中也并无争议。争议的焦点是,如何对待反向混淆案件中的正向混淆证据。“Attrezzi”一案中37,原告Attrezzi LLC 是“Attrezzi”商标所有人,专门从事厨房产品和服务,被告Maytag是著名的家电制造商,其准备以“Attrezzi”为标识推出的一系列小型厨房电器。原告举证,部分消费者错误地发送电子邮件给Attrezzi LLC,抱怨他们购买的由Maytag生产的电器存在问题,这是典型的正向混淆证据,即消费者误认为在后商标使用人的产品来自在先商标权人。第一巡回上诉法院在考虑实际混淆因素时采纳了该证据;第二巡回法院则持完全相反的观点,认为如果有证据表明,在先商标权人接到意图咨询在后商标的相关电话咨询,这可以证明正向混淆的存在,而非反向混淆的证据38;第三巡回上诉法院又采取一种更为折中的态度,指出如果要在正向或反向混淆证据之间进行严格的区分,那么很可能导致在先商标权人无法获得有效救济。假设原告主张正向混淆和反向混淆,并且在每个方向上均有一些实际混淆的证据,如果严格地区分正向混淆和反向混淆的证据,那么就会得出原告无法证明任何一种类型的混淆。在反向混淆的情况下,也可以存在正向混淆的孤立事件,反之亦然。因此,第三巡回上诉法院拒绝在反向混淆案件中严格限制正向混淆的证据,但是应当给予谨慎的对待39。

三、我国反向混淆认定因素重构

反向混淆与正向混淆在表现形式上具有明显差别,因此在判断标准上必然也存在差异。如上文所述,美国在正向混淆的测试框架下,针对反向混淆的特点,对五个判断要素进行了修正,并且在遵循先例的传统下,各个巡回上诉法院确定的标准也被所辖法院援引并一直沿用。而我国当前并无规范性文件对反向混淆的认定标准加以明晰,导致司法实践中无章可循。根据笔者的统计,我国反向混淆的56件民事案件中,47件经历了二审或再审,并且有13件发生改判,可见极富争议性,历时四年的“非诚勿扰”案40,更是经过一审、二审和再审的三次反复。认定标准的缺失,既不利于对在先商标权人权益的保护,也无助于统一司法裁判标准。下文笔者将依据我国商标制度,同时结合美国司法实践中形成的经验,构建我国的商标反向混淆认定标准,以期统一裁判标准,提供司法公信力。

(一)商标近似与商品类似

中美两国商标侵权认定存在一定差异,美国是以混淆可能性作为最终判断要件,混淆可能性的测试要素均是司法实践中形成的。而我国《商标法》(2019)第57条采用的是“双相似+混淆可能性”的认定模式,即只有存在商标近似、商品类似的情况下才会进一步探讨混淆可能性。因此,“双相似”因素在混淆可能性中具有更为特殊的地位。

关于商标的近似程度,我国同样也是从音、形、义三方面加以考量,与美国司法实践无異。正如上文所述,美国法院认为,在后商标使用人将其企业标识与在后商标一同使用,不但不利于减轻混淆,反而会进一步加剧反向混淆的产生,这一裁判规则具有合理性。正向混淆中,为了避免近似商标间产生混淆,添加企业标识,客观上就会扩大两个商标在视觉上的差异性,从而避免误认。但是反向混淆中,消费者本来就误认在先商标是在后商标使用人所有的标识,如果在后商标使用人将其企业标识添加于在后商标周围,又由于在后商标与在先商标相同或高度近似,导致在后商标使用人的企业标识与在先商标的联系进一步加强,从而更容易产生混淆。需要注意的是,如果在后商标使用人添加的是其他标志,而非企业标识,那么是有利于消减反向混淆的。在“非诚勿扰”一案中41,被告江苏卫视在二审败诉后,在诉争商标“非诚勿扰”之前添加了“缘来”二字,以“缘来非诚勿扰”标识继续使用。显然,添加了“缘来”之后,在商标外在表现形式上,两个商标的差异性扩大,有助于避免相关公众混淆。

关于商品的类似程度,正如上文所述,美国司法实践中并没有形成统一认识,部分法院认为,同正向混淆一样,反向混淆中如果是不同类型的产品,那么发生混淆的可能性很低。也有法院认为,商品的类似程度在反向混淆中并不重要,即使产品类别完全不同,相关公众也会认为是实力雄厚的在后商标使用人扩展了新的业务。不可否认,无论是正向混淆还是反向混淆,商品越类似越可能发生混淆。但是,如果商品不类似,在正向混淆中,除非在先商标构成驰名商标,否则很难产生混淆,但是反向混淆中却依旧可能导致消费者误认,这是由于反向混淆自身的特点所决定。反向混淆中,在后商标的影响力越大,越容易构成反向混淆,在后商标使用人以覆盖式营销和广告宣传,使得在后商标达到驰名商标的程度,那么此时消费者即便在不同类型产品上看到在后商标,也不自觉地会认为在后商标使用人涉足了新的领域。郑州鸿蒙教育机构是从事潜能开发及思维绘画的培训机构,其2010年在第41类上申请“鸿蒙”文字及图形商标,并于2011年被核准注册。而华为公司将其新操作系统命名为“鸿蒙”,并于2018年申请了“华为鸿蒙”商标[8]。尽管双方完全从事不同的领域,但是因为华为公司强大的影响力,以至于相关公众看到“鸿蒙”,首先想到的都是华为公司。

美国商标采取使用取得制度,商标权基于商标使用取得,其权利范围的排他性并不局限在特定商品类型上,而是及于该商标实际使用所产生的商誉,因此,实践中即便双方商品类型并不类似,但是只要最终存在混淆的可能性,就可认定构成侵权。因此,美国司法实践中才会有部分判决认为,即便产品不类似,但是依旧可以构成反向混淆。而我国商标采用注册取得制度,商标权人就特定标识仅在注册的商品类别上具有专有权,禁止权的范围也局限于类似商品上,只有构成驰名商标的前提下,才能获得跨类保护。如果认为,即使诉争双方商品类别完全不同也可以构成反向混淆,那么无疑赋予了在先商标以跨类保护,而在先商标的显著性显然无法达到驰名商标的程度。因此,给予一个不知名商标与驰名商标同等程度的保护,显然有失公允。所以,在我国《商标法》视域下,商品类似是非常重要的考察因素,不能因为反向混淆的特点而加以突破。

当然,在认定何为“类似商品”上,可以给予更为宽松的态度。根据最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第11条的规定,对于类似商标和服务的认定,需要结合功能、用途、销售渠道等多重因素进行认定,可见法院还是具有较大的自由裁量权。反向混淆规制的目的之一是为了防止大公司对小企业的排挤,如果在后商标使用人很有可能将其业务扩展到在先商标权人的产品,那么可以将双方的产品认定为类似产品,如上文所述的“Fairway Green”案42,原告生产的泥炭藓和被告生产的肥料,尽管可能并不属于传统意义上的类似产品,但是众多企业都同时生产,说明两种产品之间具有高度的关联性,此时可以对类似商品进行宽泛解释,认定两者构成类似。

(二)商标的显著性

国内学者通常将在后商标使用人市场地位或经济实力强于在先商标权人,作为反向混淆的构成要件之一。如有学者指出反向混淆的构成要件包括“商标在后使用者的市场地位强于在先使用者”[9],也有学者认为反向混淆“本土化”的构成要件包括“被告的市场地位应显著高于原告”[10],也有法官认为“商标在后使用者的市场地位、实力远高于商标在先使用者”[3]。反向混淆案件中,在后商标使用人的经济实力通常确实高于在先商标权人,但这只是反向混淆案件呈现出来的特点,而并非反向混淆的判断标准。正如正向混淆中,在后商标使用人的市场地位通常也弱于在先商标权人,但是并没有因此将前者市场地位弱于后者作为正向混淆的判断要件。美国司法实践中对双方市场地位悬殊的考量,核心目的在于分析在后商标使用人是否凭借其雄厚的经济实力,以铺天盖地的广告强化了在后商标的显著性,从而导致双方商标在显著性上的差距被进一步拉大。因此,双方市场地位并不是混淆可能性的认定因素,显著性才是混淆可能性的认定因素。

基于“在先商标显著性越弱,在后商标显著性越强,则越容易构成反向混淆”的逻辑,美国部分法院认为反向混淆中应当更加关注对在后商标显著性的考察,因为只有在后商标具有足以“淹没”在先商标的强度,那么反向混淆才有成立的可能性。我国也有法院持类似观点,“积分宝贝”一案中43,二审法院认为,原告无法证明被告支付宝公司“積(集)分宝”标识已经足以淹没其在先商标“积分宝贝”,即无法证明“积(集)分宝”的显著性强度。但是美国也有部分法院认为,在先商标的显著性同样重要,并非证明在先商标强度越弱就越容易成立反向混淆,因为如果在先商标的显著性越趋近于“零”,那么本身就并非值得保护的对象。双方似乎各执一词,但仔细分析可知,对在后商标显著性考察是以获得显著性为视角,如上文所述的“MIRACLESUIT”案、“Checkpoint”案、“Simplicity”案,法院均是分析在后商标使用人的是否进行饱和式广告宣传,从而加深了消费者误认。而对在先商标显著性的考察则更倾向于固有显著性,如“HEARTWISE”案44中,法院则是从商标是否为臆造的、描述的、叙述的角度加以分析。因此对在先商标和在后商标的显著性均应当考察,只不过各自的侧重点不同。我国司法实践中同样可以遵循上述原则,由于我国采取注册取得制度,反向混淆中在先商标的使用程度很低或基本没有使用,因此对标识本身固有显著性的考察则尤为重要,其目的在于确定该商标是否值得保护。当然对在后使用商标则主要从获得显著性角度加以分析,通过广告营销等方式,只有使在后商标越被人熟知,则越可能构成反向混淆。因此,对在后商标获得显著性的考察则很大程度上决定了能否成立反向混淆。

(三)主观意图

目前已经达成的共识是,“搭便车”是正向混淆中在后商标使用人的主观意图,而反向混淆则是“大吃小”,其目的并非在于搭乘商誉,被告是否有意利用在先商标的商誉并不影响反向混淆的成立[9]。针对主观意图要素,笔者认为应当考虑以下三方面的问题。

一是关注在后商标使用人是否具有“侵吞”在先商标、限制在先商标权人发展空间的意图。规制反向混淆的初衷是防止大公司剥夺小公司的发展空间,美国法院对此形成了共识,均认为在后商标使用人主观上具有恶意有利于反向混淆的成立。我国学界和司法实践中同样持这一立场,如有学者指出需要考量在后商标使用人是否故意利用自己的知名度侵吞在先商标权人的商标[11]。“蒙娜丽莎MONALISA”一案中45,一审法院指出,难以认定被告使用被诉侵权商标故意混淆商品来源进而产生排挤原告市场份额的主观故意。“礼享”案中46,法院认为,两被告在商标使用之前也进行了相应的查询及风险评估,其主观上恶意使用“礼享”标志进行市场竞争以抢占商标权人市场权益的意图不突出。

二是关注在后商标使用人是否尽到了注意义务。美国司法实践对此并没有形成一致意见,正如上文所述,部分法院认为,在后商标使用人未进行检索或虽然进行检索但没有采取必要措施避免混淆,同样有利于反向混淆的成立。也有法院认为,在后商标使用人主观上是否具有过失并非反向混淆中需要考虑的因素,笔者认为主要原因有两点:首先,美国商标以使用取得,注册并非必经程序,因此,在后商标使用人可能完全不知道在先商标的存在,即便进行检索,也可能不能穷尽所有相同或类似商标;其次,美国以使用为核心的商标取得制度导致商标共存现象是被允许的,在不同的区域使用相同或近似的商标,只要不存在消费者混淆的可能性,就可以同时获得商标权和受保护[12]。因此,即便检索出相同或类似商标,只要在各自地域范围内没有产生混淆,也是可以使用的。所以,在后商标使用人是否尽到注意义务在美国反向混淆中并非重要考虑因素。但是,我国商标以注册取得为基本原则,一经注册,商标权的效力及于全国范围,并且国家知识产权局商标局也有全国统一的商标检索平台,可以较为容易地检索出所有近似注册商标。因此,相关主体在使用特定标识进行经营活动时,理应具有高度的注意义务,避免在类似商品上使用相同或类似的标识,如果未尽到注意义务则有助于反向混淆的成立。“蓝色风暴”一案中47,二审法院也持相同的观点,认为百事可乐公司并没有提供证据证明其在进行“蓝色风暴”促销宣传活动之前进行了商标检索。

三是应当关注在先商标权人是否具有以反向混淆为由,向在后商标使用人索取高额赔偿的主观意图。美国法院对此并未给予关注,核心原因同样在于商标使用取得制度,美国反向混淆案件中,绝大多数在先商标都已经进行了一定程度的使用,因为只有使用才能取得商标权,进而提起诉讼。而我国注册取得制度导致实践中产生大量“注而不用”的商标,注册即取得商标权,就可以提起诉讼。特别是我国司法实践中部分反向混淆案件赔偿数额畸高,进一步助长了抢标抢注与囤积现象,从而进一步异化了反向混淆制度的初衷,如果在先商标权人以几乎没有使用的在先商标,意图“敲诈勒索”在后商标使用人,那么主观具有明显恶意,在认定反向混淆时则应该采取更为严格的态度,不应轻易认定构成反向混淆,即便成立反向混淆,也应合理确定赔偿数额。

(四)实际混淆的证据

虽然商标法以规制“混淆”为主要目的,但是中美两国立法均未将“实际混淆”作为商品侵权认定的标尺,而是以“混淆可能性”作为判断标准,原因可能是为了将混淆扼杀在“可能”的状态[13],或者因为实际混淆的证据较难取得[14]。但是无论何种原因,实际混淆证据均是“高度证明”的混淆可能性,必定有利于侵权的认定。相比于美国法院对实际混淆证据的重视,我国法院则认为无足轻重。如“积分宝贝”案,一审法院认为48,实际混淆的证据只能作为“参考因素”,仅凭实际产生过混淆并不足以证明较大的混淆可能性。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》(2016)第12条也是将实际混淆证据列为“参考因素”,而非应当考虑的因素。针对我国商标反向混淆制度可能异化的风险,即在先商标使用程度低或根本没有使用,却以反向混淆为借口主张天价索赔,有学者认为应当提高反向混淆的认定门槛,其中很重要的方式就是提高实际混淆证据的权重[10]。

反向混淆中,对实际混淆证据不仅要给予足够的重视,更重要的是对其证明效力进行正确分析。美国法院对消费者调查和个别混淆事例两种实际混淆证据有不同考察重点。对于消费者调查证据,调查的方式、范围等均是需要分析的因素,如“Little Miss”一案中49,尽管原告提供了消费者调查证据,但地区法院认为其调查方式、樣本选取等都存在问题,最终没有采纳。相比于正向混淆,反向混淆中消费者调查证据的特殊性在于被调查的群体,通常正向混淆中调查的对象是在后商标使用人的客户群体,而反向混淆中则应当是在先商标权人的用户群体。此外,我国法院对消费者调查证据的结果也未能进行准确分析,如“蓝色风暴”一案中50,百事可乐公司提供了消费者调查证据,100份问卷调查中有70份认为不会产生混淆,4份会产生混淆,还有23份作废。作为消费者调查证据,其显然是在说明大多数消费者不会发生混淆。但是,二审法院却采取特定混淆事例的判断思路,指出根据该调查,已经有部分消费者产生了混淆,显然是以偏概全。

对于消费者发生混淆的个别事例,由于是针对混淆事件的个别记录,单个案例很难说明整个相关公众都大概率产生混淆,因此不同于消费者调查证据的客观性与全面性,对于个别混淆事例,需要结合多起案例进行综合分析。特别是反向混淆案件中,也有存在个别正向混淆证据,如在消费者购买了在后商标使用人的产品却误给在先商标权人打了投诉电话等,对于这类证据,正如上文所述,美国法院有采纳、谨慎使用、不予采纳三种态度。笔者认为,商标规制的最终目的在于“混淆”,而非何种类型的混淆,特定案件可能是正向混淆与反向混淆交织在一起,如“MIRACLESUIT”案中51,法院同时分析了正向混淆和反向混淆两种情形。因为特定商标在不同地域的影响力不同,因此某一区域的消费者可能产生正向混淆,其他区域又可能产生反向混淆。即便我国注册商标的权利范围及于全国,但这仅是法律上的规定,不同商标在不同地域的实际影响力依旧存在差别,所以笔者认为,反向混淆中存在的正向混淆孤证,也不应完全不予采纳,而应谨慎对待。

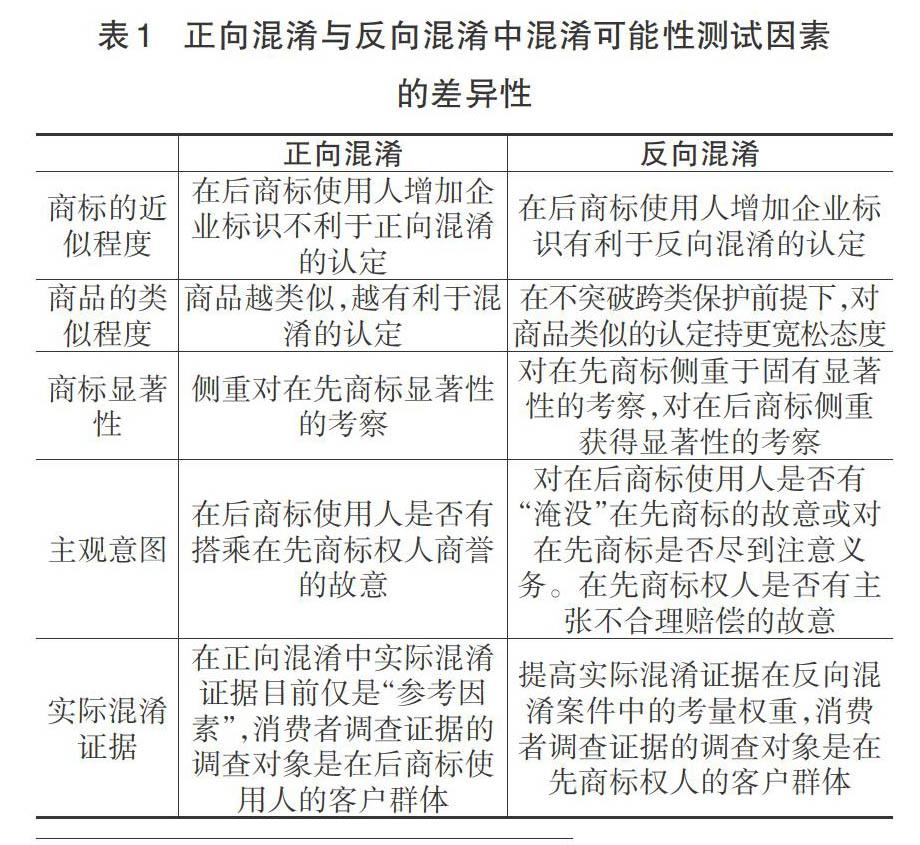

结 语

商标反向混淆是我国司法实践中面临的现实问题,规制商标反向混淆也是维护商标权益的根本要求,然而我国司法实践迄今为止并没有形成统一的认定标准。美国作为反向混淆理论的起源地,各级法院在长期司法实践中已经形成了一些较为明确的裁判规则,结合中美两国在商标取得制度上的差异性,借鉴其经验,相比于正向混淆,笔者认为可以从五个方面构建我国商标反向混淆的认定标准,如表1所示。

第一,商标的近似程度。正向混淆中在诉争商标周围添加企业标识,可以避免混淆的发生,但反向混淆则适得其反。当然,如果添加除企业标识之外的其他符号,则有助于消除反向混淆。

第二,商品的类似程度。应当坚持以商品相同或类似作为对在先商标保护的前提,不应该进行跨类保护,但是考虑反向混淆的特殊性,即便产品类别不同,相关公众也可能认为实力强大的在后商标使用人扩展了新业务。所以在认定何为“类似商品”上,可以给予更为宽松的态度。

第三,商标的显著性。反向混淆中对在先商标侧重于固有显著性的考察,以确定标识具有最低程度的保护价值。对在后商标则着重从获得显著性考察,是否有覆盖式营销与广告,使得相关公众广泛熟知,在后商标显著性越强,越容易构成反向混淆。

第四,主观意图。在后商标使用人的主观意图从是否具有“淹没”在先商标的故意,以及是否对在先商标尽到注意义务两方面进行分析。对在先商标权人则主要考察其是否具有主张不合理损害赔偿的故意。

第五,实际混淆证据。一方面是重视实际混淆证据,提高其在反向混淆案件中的考量权重;另一方面需要正确分析实际混淆证据。对于消费者调查证据,调查对象应当主要为在先商标权人的客户群体。对于消费者发生混淆的个别事例,即便是反向混淆案件中出现的正向混淆孤证,也应当谨慎给予对待。

参考文献:

[1] SCHOLER L L. Righting the Wrong in Reverse Confusion[J]. The Hastings Law Journal, 2004,55(3): 737⁃757.

[2] 冯晓青.商标法第三次修改若干问题[J].中华商标,2007(4):7⁃12.

[3] 祝建军.商标反向混淆的争议问题[J].人民司法(应用), 2017(10): 4⁃10.

[4] 李琛.对“非诚勿扰”商标案的几点思考[J].知识产权, 2016(1): 3⁃6.

[5] 董晓敏.论“反向混淆”概念之不必要[J].知识产权,2017(5):47⁃51.

[6] 李扬.商标反向混淆理论的“七宗罪”[EB/OL].(2017⁃01⁃03)[2021⁃08⁃01].https://mp.weixin.qq.com/s/7JScHswh2XVe⁃LVneK9HMQ

[7] 王太平.商标侵权的判断标准:相似性与混淆可能性之关系[J].法学研究,2014,36(6):162⁃180.

[8] 华为自研操作系统:已注册“华为鸿蒙”商标[J].中华商标,2019(5):25.

[9] 杜颖.商标反向混淆构成要件理论及其适用[J].法学,2008(10):56⁃63.

[10] 张今.反向混淆之“本土化”思考[J].中国专利与商标, 2016: 66⁃76.

[11] 李春芳,朱纯豪.从“非诚勿扰”案看商标侵权的判定模式[J].华南理工大学学报(社会科学版),2018,20(1):64⁃80.

[12] 李明德.美国知识产权法(第二版)[M].北京:法律出版社,2014:534.

[13] 彭学龙.商标法的符号学分析[M].北京:法律出版社,2007:189.

[14] 姚鹤徽.实际混淆因素在商标混淆侵权判定中的作用及适用[J].西南政法大学学报,2015,17(3):30⁃38.

Construction of the Identification Standard of Trademark Reverse Confusion

—Analysis and Reference of American Judicial Practice

He Wenyi

(Law School of Civil Business and Economics, China University of Political Science and Law, Beijing 102249, China)

Abstract: Regulating reverse confusion of trademarks is not only the practical need of judicial practice in China, but also a fundamental requirement of safeguarding trademark rights and interests. However, there is no standard for identifying reverse confusion in judicial practice in China. In view of the difference between reverse confusion and positive confusion, the American courts adopt the multi?factor test method and form some special identification rules in five aspects: the similarity of trademarks, the similarity degree of market, the distinctiveness of trademarks, subjective intention and actual confusion evidence. Combining the differences in trademark acquisition systems between China and the United States, and drawing on American experience reasonably, this paper constructs the identification standard of trademark reverse confusion in China.

Key words: trademark; reverse confusion; trademark infringement