鼻用糖皮质激素对鼻窦鼻中隔联合术后鼻中隔穿孔的影响

2021-01-04吴海云陈河钟声亮张斌

吴海云 陈河 钟声亮 张斌

(北海市卫生学校附属医院 广西 北海 536100)

鼻中隔偏曲是常见的鼻腔结构畸形,常需要手术治疗,鼻中隔穿孔是鼻中隔偏曲手术的常见并发症之一。鼻窦炎的发生与鼻中隔偏曲密切相关[1],慢性鼻窦炎伴鼻中隔偏曲的患者常需要行鼻窦鼻中隔联合手术,以期达到满意的临床疗效[2]。慢性鼻窦炎围手术期使用鼻用糖皮质激素已经得到广泛的认可,但鼻用糖皮质激素会减少鼻腔黏膜胶原纤维的合成,从而降低鼻中隔黏膜对软骨的保护作用[3],因此手术后长期使用鼻用糖皮质激素是否增加术后穿孔的发生,引起临床的疑虑。有报道[4]认为对变应性鼻炎(AR)合并鼻中隔偏曲患者行鼻中隔矫正术时,术后2 周开始使用鼻用糖皮质激素至少4 周直至症状明显改善不会增加出现穿孔的机率,但是慢性鼻窦炎手术后需要连续使用鼻用糖皮质激素常达数月之久,使用鼻用糖皮质激素是否会增加穿孔发生率仍值得探讨。我们通过对行鼻内镜鼻窦鼻中隔同期手术患者术后使用鼻用糖皮质激素的追踪研究,观察鼻窦鼻中隔联合术后使用鼻用糖皮质激素与鼻中隔穿孔关系,以期为临床提供有价值的参考。

1.资料与方法

1.1 一般资料

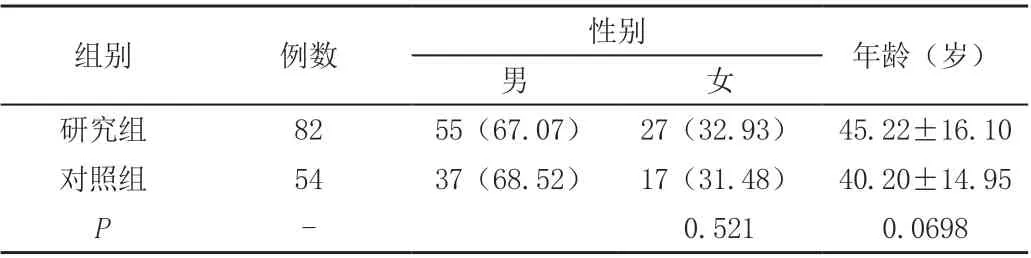

选取我院2018 年1 月—2019 年9 月间,因鼻窦炎合并鼻中隔偏曲行鼻窦鼻中隔联合术患者82 例为研究组,其中男55例,女27 例,年龄14 ~77 岁,平均(45.22±16.10)岁,术后均连续使用鼻用糖皮质激素时间3 个月以上;选取单纯鼻中隔成形手术患者54 例为对照组,其中男37 例,女17 例,年龄14 ~75 岁,平均(40.20±14.95)岁,全部病例随访6个月。除收集患者一般信息外,完善并记录术前检查资料:包括鼻窦冠状位及轴位CT、内镜检查资料。两组患者的性别分布无统计学差异(P=0.521 >0.05)。两组患者的平均年龄无统计学差异(P=0.0698 >0.05),见表1。

表1 两组患者一般资料比较

1.2 方法

1.2.1 入组标准 研究组入组标准:①慢性鼻窦炎合并鼻中隔偏曲患者;②符合2012 慢性鼻窦炎诊断和治疗指南[5]手术适应证;③鼻中隔偏曲引起鼻腔鼻窦引流不畅或鼻中隔偏曲影响鼻窦手术操作;④估计鼻中隔偏曲容易引起术腔粘连;⑤行双侧鼻窦手术。对照组入组标准:有手术适应症[6]的鼻中隔偏曲患者。两组的排除标准:①有鼻中隔或鼻窦手术史;②有耳鼻咽喉头颈放疗史;③有外科手术禁忌症。对照组还将术后需要使用鼻用糖皮质激素的变应性鼻炎或血管舒缩性鼻炎患者排除在外。

1.2.2 治疗方法 所有患者均在全身麻醉下根据实际情况参照浦诗磊[7]等介绍的二线减张法行鼻中隔矫正术。下鼻甲代偿性肥大者行下鼻甲骨折外移或下鼻甲成形术。研究组患者在完成鼻中隔手术后,参照Messerklinger 术式施行内镜鼻窦手术,术终缝合鼻中隔切口1 ~2 针,采用膨胀海绵填塞术腔,术后24 小时抽出膨胀海绵填塞物,术前半小时及术后静脉使用抗生素至抽出填塞物。术后1 周拆线并首次清理术腔,拆线后研究组给予糠酸莫米松鼻喷剂喷鼻,并指导患者正确掌握喷鼻方法:左手喷右侧鼻腔,右手喷左侧,避免直接喷向鼻中隔,每天1 次,一侧两喷,每喷50μg,其它术后用药按指南常规。对照组术后不使用鼻用糖皮质激素,仅予鼻腔冲洗及短期使用鼻腔黏膜减充血剂。术后复查第1 个月每周1 次,1 个月以后两周1 次,3个月以后每1 ~2 个月1 次,至随访6 个月时统计结果。观察内容包括:鼻中隔切口愈合、黏膜裂伤愈合、血肿和脓肿及鼻中隔穿孔发生情况。

1.3 统计方法

统计学分析使用SPSS21 版软件,性别、鼻中隔偏曲穿孔发生率、黏膜裂伤率及同期下鼻甲手术率采用χ2检验,年龄使用独立样本t 检验,P <0.05 为差异具有统计学意义。

2.结果

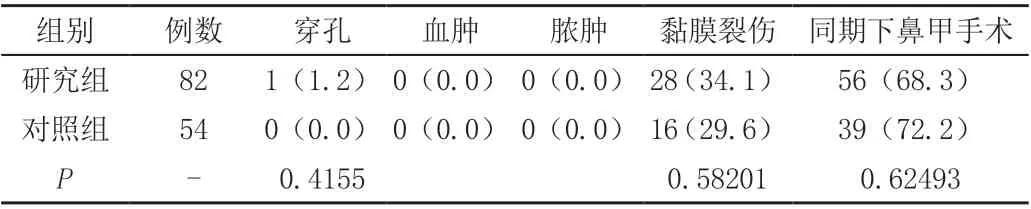

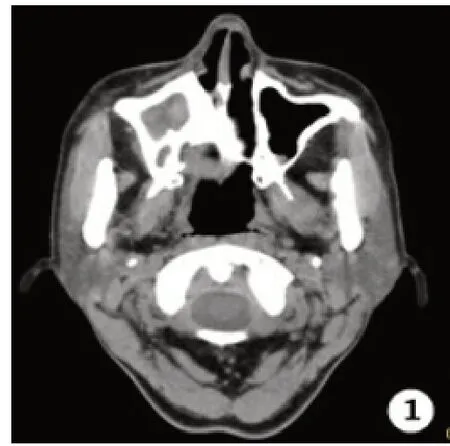

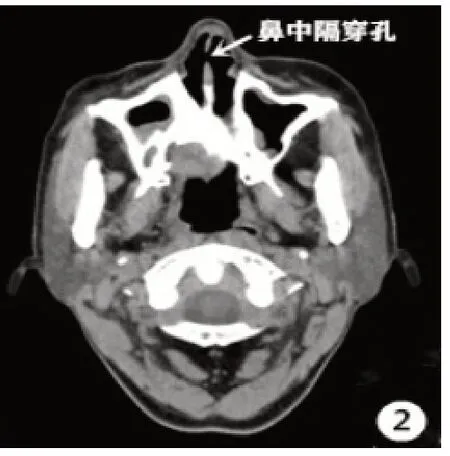

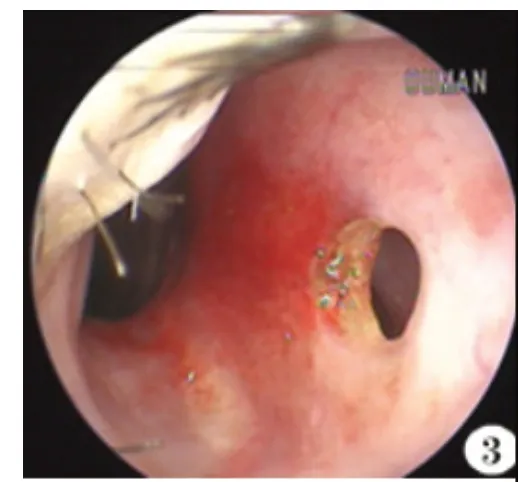

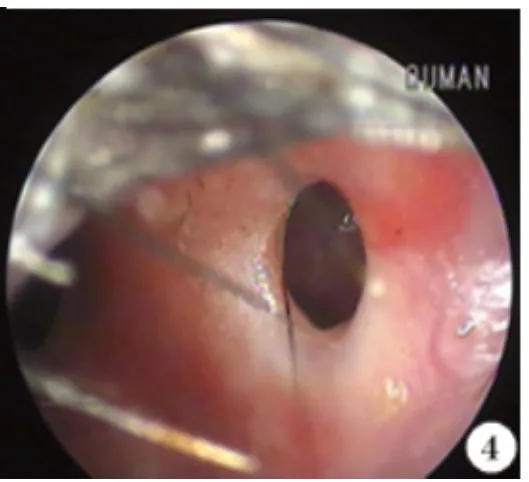

研究组术后2 个月时发现鼻中隔穿孔1 例,穿孔位于鼻中隔皮肤黏膜交界后约1cm 近鼻底处,直径约5mm(见图1 ~4),穿孔率为1.22%;对照组无术后穿孔患者,两组术后出现穿孔的概率无统计学差异(P=0.4155)。研究组对照组单侧鼻中隔黏膜裂伤发生率分别为34.1%(28/82)和29.6%(16/54),同期行一侧下鼻甲手术比例分别为68.29%(56/82)和72.22%(39/54), 差异均无统计学意义(P 均>0.05);无双侧黏膜裂伤,术后两周两组患者伤口均100%愈合。全部病例无血肿、脓肿并发症发生。两组患者治疗结果比较见表2。

表2 两组患者治疗结果比较[n(%)]

图1 术前CT

图2 术后6 个月CT;软骨部穿孔

图3 术后2 个月鼻中隔前下穿孔

图4 术后6 个月鼻中隔前下穿孔

3.讨论

鼻中隔穿孔是鼻中隔偏曲手术的常见并发症之一,国内大多数研究报道的鼻中隔矫正术后鼻中隔穿孔的比例基本一致,多为1%~3%左右[8]。需要行鼻中隔矫正术的病种主要是单纯鼻中隔偏曲或慢性鼻窦炎伴鼻中隔偏曲。在鼻窦炎合并鼻中隔偏曲进行鼻窦鼻中隔联合手术的患者,去除鼻中隔偏曲状态,可以达到扩大鼻内镜手术操作视野、消除鼻中隔偏曲对手术预后的不良影响,收到更满意的临床疗效。鼻窦炎手术后,为了抗炎和加快黏膜上皮化等原因,术后使用鼻用糖皮质激素为一线用药[9],但鼻用糖皮质激素会减少鼻腔黏膜胶原纤维的合成,从而降低鼻中隔黏膜对软骨的保护作用。有文献认为术中剥离鼻中隔黏膜操作不够精细,造成对应部位的鼻中隔黏膜大面积缺损是引起穿孔的主要原因,而中隔黏膜完整是减少因术后应用鼻用糖皮质激素并发穿孔的关键。鼻用糖皮质激素的使用及使用时间是否会增加术后穿孔的发生率成为临床医生担心的问题,认识并不一致。

韩德民等[10]根据鼻中隔偏曲产生的生物力学原理,认为通过切除方形软骨前、下、后方的3条张力线减除张力,不但可以达到矫正偏曲的目的,还保持了鼻中隔的厚度和硬度,从而减少鼻中隔穿孔等并发症的发生。浦诗磊等在该方法基础上简化流程,提出仅切除第2、3 条张力线,认为不切除第1条张力线、不分离对侧黏软骨膜的“二线减张鼻中隔矫正术”能更进一步减少对软骨损伤。本文主要参考了“二线减张鼻中隔矫正术”的方法进行手术,作偏曲侧或明显嵴/棘突侧切口,避免对侧黏膜裂伤,达到最大限度保持鼻中隔结构强度并保留一侧黏膜完整。传统鼻中隔矫正术导致穿孔较多位于鼻中隔前部,保留鼻中隔软骨及一侧黏膜完整有利于术后修复,减少穿孔。

鼻窦炎手术后需长期(>12 周)持续使用鼻用糖皮质激素以维持疗效,患者通常在第一次清理术腔后开始用药,根据术腔恢复情况,持续用药3 至6 个月[11]。鼻用糖皮质激素可以导致鼻黏膜胶原纤维的合成减少、鼻黏膜萎缩,从而降低鼻中隔黏膜对软骨的保护作用,诱发鼻中隔穿孔[12]。当然也有学者对鼻用糖皮质激素的副作用持不同意见,Benninger 等[13]报道鼻用糖皮质激素在规定剂量下是安全的,无明显造成黏膜萎缩和鼻中隔穿孔的作用。虽然临床上认为鼻用糖皮质激素的安全性和耐受性良好,鼻中隔穿孔等局部不良反应发生率低,与安慰剂比较无显著差异,但是鼻中隔手术创伤后长期用药是否具有同样的安全性尚不明确。国内田昊等报道在鼻中隔手术2周后开始使用鼻用糖皮质激素,围手术期内使用鼻用糖皮质激素4 周穿孔的发生率为1.71%。但鼻窦鼻中隔联合术后使用鼻用激素长达数月之久,4 周的安全期显然不够。本研究组术后1 周即开始使用糠酸莫米松鼻喷剂,均连续使用3 个月以上,穿孔率为1.22%,对照组未发现术后穿孔患者,两组间术后出现穿孔的概率差异无统计学意义,显示鼻窦鼻中隔联合术后使用鼻用激素3 个月以上不会增加术后发生穿孔的风险。本研究组中发生1例鼻中隔穿孔,由于鼻窦炎患者存在不同程度的鼻内炎症,加上鼻窦手术较复杂与术时长等的影响,对伤口愈合不利[14],可能是穿孔的叠加因素。有报道[15]认为鼻内不规范使用局部糖皮质激素也可导致鼻中隔血供障碍加重,造成微循环障碍和纤毛损伤,导致鼻中隔黏膜糜烂、坏死而发生穿孔。为防范这个因素,对研究组患者进行了如何正确使用鼻用激素训练。

陈新野等观察单纯鼻中隔矫正术后中隔完全修复时间为8天,鼻窦鼻中隔联合术后反应较重,中隔修复时间稍长,完全修复时间为13 天,但是未提到是否使用鼻用糖皮质激素。研究组的患者在术后1 周拆线时首次清理术腔并予糠酸莫米松鼻喷剂喷鼻,观察到研究组伤口炎症反应较重,但术后两周复查时两组伤口均全部愈合。本结果显示:术后1 周即开始用药不影响鼻中隔伤口愈合,在保留鼻中隔骨及软骨支架结构强度并保持1侧黏膜完整的前提下,鼻窦鼻中隔联合术后长期使用鼻用糖皮质激素不会增加发生穿孔的风险,不正确用药及手术质量可能是引起穿孔的主要原因。