麻昭高速改扩建工程试验段差异沉降对比观测分析

2020-12-26石先火

石先火

(中铁建大桥工程局集团第五工程有限公司 四川成都 610500)

1 引言

随着我国国民经济快速发展,综合国力持续增强,公路运输需求稳步增长,公路工程基础设施的建设同时发生了历史性转变,尤其是高等级公路的迅速发展,改变了我国公路事业的落后面貌[1-2]。

在软土地区高速公路的改扩建项目中,新旧路基的差异沉降问题复杂多样,旧路路基由于经过多年的固结沉降已基本达到稳定状态,而新路路基在交通荷载的作用下,由于填筑时间不长从而引起新旧路基的差异沉降[3-5]。对于软土地基而言,地基承载力低、沉降量大,不能满足高速公路对基础的基本要求,因此需对软土地基地段进行相应处理。路基沉降作为公路工程施工中最常见的病害之一,在高速公路修建中,由于路线长、所遇地质环境复杂,对高速公路施工技术提出了更高的要求[6-7]。

鉴于此,在进行高速公路改扩建工程中,需在施工阶段进行线下工程沉降变形监测工作,做好数据的采集、计算和分析。通过软土地基路段沉降问题的研究,对保证高速公路建设质量、正常运营以及延长公路的使用寿命具有重要意义。

2 试验准备

2.1 试验段路基处治方案

本试验段主要采用板桩结构进行对比试验,由于CFG桩或水泥搅拌桩的桩顶基础形式直接决定了桩基的加固效果,各种基础结构形式必须实现荷载向桩的有效传递,以便达到加固处理的效果。

通过桩板结构把地基和路基联系在一起,形成整体的路基工程系统,通过系统设计和施工达到需要控制的变形标准。桩板结构包括CFG桩或水泥搅拌桩的桩基及钢筋混凝土承载板两部分。

对于CFG桩或水泥搅拌桩的桩板结构,桩与板的接触形式一种是桩顶与钢筋混凝土板直接接触;另一种是在桩顶和钢筋混凝土板之间铺设20 cm厚的碎石垫层,目的是减小桩顶的刺入破坏,但由于桩顶刺入产生了桩与垫层的相对位移,增加了路基整体的沉降量[8]。根据目前高速公路的既有施工经验,直接接触形式的总沉降量是垫层接触形式的78%,直接接触形式的预压沉降是垫层接触形式的81%。从两种桩板接触形式对软基沉降的控制结果来看,直接接触效果优于间接接触[9]。

2.2 观测点设置与观测装置布设

沉降板测定装置由测杆、沉降底板、保护套管等组成。测杆由直径45 mm、壁厚3.5 mm的无缝钢管制成,两端为可接长丝扣,每根长度25 cm;沉降底板为尺寸(400×400×10)mm的钢板;保护套管采用直径不小于75 mm、壁厚不小于4 mm的硬PVC管。

在观测断面上准确标出埋设沉降板的位置,开挖略大于沉降板尺寸的方形坑,坑深度大于沉降板高度约10 cm。在坑底匀铺约5 cm厚的砂层,整平压实[10];将沉降板放入坑内,底板用砂填实,并用水平尺测量沉降板四角,确保四角水平;套上保护套管,保护套管略低于沉降板测杆,上口加套管帽(堵头)封住管口;分层回填土坑,在沉降管1 m2范围内用小型振动夯夯实,完成沉降板的埋设工作。随着路基填筑施工逐渐接高测杆和保护套管,测杆用内接头连接,保护套管用观测方法,每次接长高度以0.5 m为宜,测量接长前后测杆顶标高变化量确定接高量[11]。

观测频率取决于路基的沉降速率,过程中进行的沉降观测须使系统观测的次数确实能反映出沉降过程,并使观测数据在指定时间段内反映可靠的沉降量,又不遗漏沉降变化的时刻。具体要求如下[12-13]:

(1)拓宽路堤填筑期路基沉降速率较大,观测频率应该增加,一般每填筑1~2层或5~10 d观测一次。

(2)拓宽路面施工期沉降曲线走向平缓,可以每层观测一次,若上层与下层施工间隔时间较长,宜适当增加次数。

在路基加宽工程中,由于碾压设备的工作空间有限,如果把沉降板的测杆露出路基,会给碾压工作带来很大的困难,影响施工进度,而且碾压过程中容易破坏测杆,导致测量失败。为避免这种情况出现,本监测项目可采取把测杆控制在每层路面以下20 cm左右,既不影响施工又保证测杆不被破坏。为了保证每次测量之前能准确找出沉降板的位置,需在埋设沉降板的同时至少选择两个参照物来标定沉降板的位置。沉降板埋设现场见图1。

图1 沉降板埋设现场

3 试验路段观测点沉降分析

3.1 路基填筑过程试验路段持续沉降分析

由图2~图3可以看出:

图3 路基填筑过程试验段持续沉降观测曲线

(1)试验路段观测点所处的加宽路堤的路肩、加宽路堤中心和新旧路堤结合处,路基沉降趋势基本一致,均为随填土高度和路基土固结时间的增加而增加,在路堤填筑完成后沉降最大。板桩结构加固处治路段的最大沉降量为8.1 mm,无板桩结构加固处治路堤段的最大沉降量为7.1 mm,两者相差12.35%,均位于路堤填筑施工末期的路肩位置。

(2)经过板桩处治后的测点沉降量变大,忽略部分测点出现的回弹现象及人与仪器的误差,板桩处由于钢筋混凝土板的自重明显大于填筑土体的质量,因此前期的填筑施工,板桩处的测点较无板桩处的沉降增加明显,额外的板桩自重加大了下方土体的固结速度。但随着施工进行,板桩处沉降量的增量较无板桩处呈现逐渐减小的趋势,钢筋混凝土板桩开始作为一个整体有效结构承受上方土体荷载,减小了其下方地基的受力,降低了土体固结过程产生的沉降。

3.2 半刚性基层铺筑完成后路段持续沉降分析

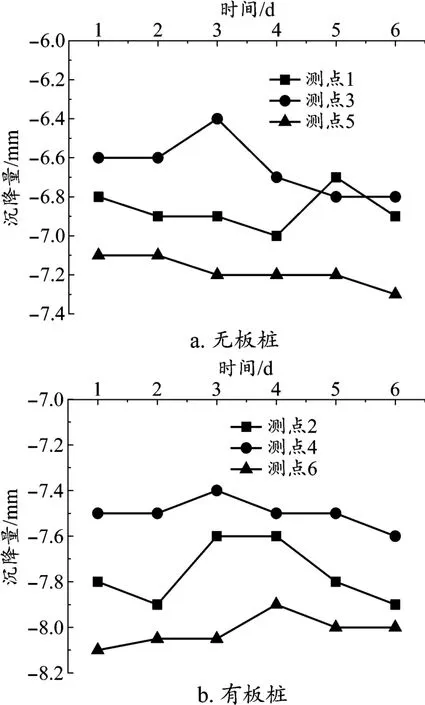

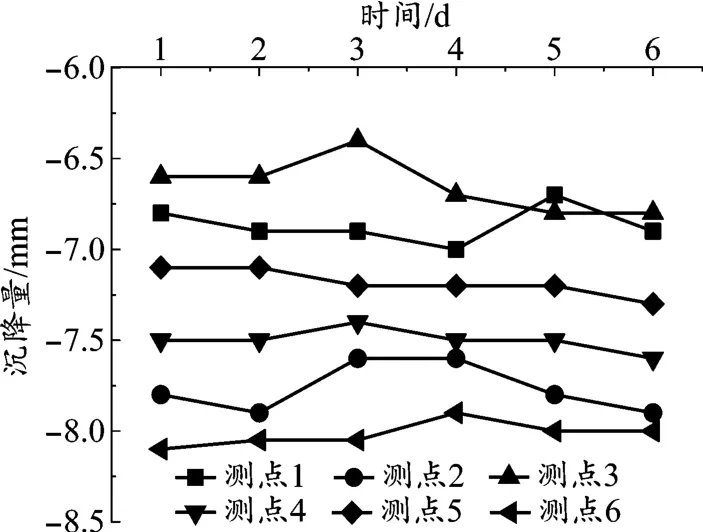

由图4~图5可以看出:

图4 半刚性基层铺筑完成后无板桩和有板桩路段持续沉降观测曲线

图5 半刚性基层铺筑完成后路段持续沉降观测曲线

(1)基层填筑期间,试验路段观测点所处的加宽路堤的路肩、加宽路堤中心和新旧路堤结合处,均为沉降随填土高度和路基土固结时间的增加而增加,虽然路基沉降量依然增大,但是增量已经减小,且变化趋势较路堤填筑阶段更为平缓。板桩结构加固处治路段的最大沉降量为8.1 mm,无板桩结构加固处治路堤段的最大沉降量为7.3 mm,两者相差9.88%,忽略部分测点出现的回弹现象及人与仪器的误差,两者均位于基层填筑施工末期的路肩位置。

(2)试验路段观测点所处的加宽路堤的路肩、加宽路堤中心和新旧路堤结合处,路基沉降趋势基本一致,均为随基层施工的进行而逐渐增加,但是沉降量变化趋于稳定,有板桩处的测点沉降量依然大于无板桩处,但两者之间的沉降差值已经开始逐渐缩小,说明板桩自身的重量影响逐渐减小,板桩结构下方的路基土经过不断固结已经逐渐趋于稳定,受力减小,降低了土体固结产生的沉降,板桩结构对加强路堤稳定性、降低沉降的效果开始显现。

3.3 铺筑面层之前路段持续沉降分析

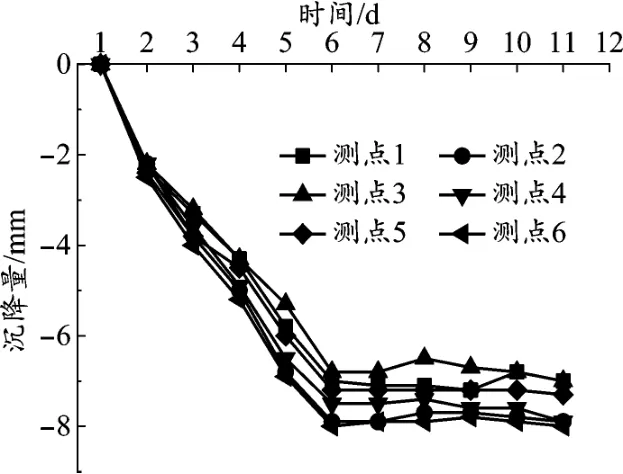

由图6~图7可以看出:

图6 铺筑面层之前无板桩和有板桩路段持续沉降观测曲线

图7 铺筑面层之前路段持续沉降观测曲线

(1)路面结构层铺筑过程中,开始阶段的路基填筑期是沉降量增大最为明显的阶段;进入基层施工后,沉降量虽仍然增加,但是增量非常小,且增速也已经开始放缓;到施工后期基本趋于稳定。忽略部分测点出现的回弹现象及人与仪器的误差,说明在施工过程中,路基填筑过程沉降最为明显,基层的沉降已经基本稳定。

(2)试验路段观测点主要集中在加宽路堤的路肩、加宽路堤中心和新旧路堤结合处,路基沉降趋势基本一致,均为随施工的进行而逐渐增加,同一对比界面的测试点,两者相差在0.1~1.0 mm左右,说明在改扩建过程中,新旧路堤结合处的稳定性受到的影响最大。

3.4 铺筑面层之后路段持续沉降分析

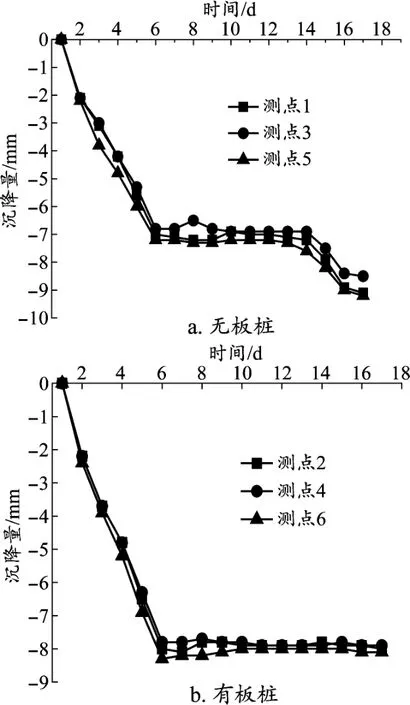

由图8~图9可以看出:

图8 铺筑面层之后无板桩和有板桩路段持续沉降观测曲线

图9 铺筑面层之后路段持续沉降观测曲线

(1)路面结构层铺筑过程中,开始阶段的路基填筑期是沉降量增大最为明显的阶段;进入基层和面层施工后,沉降量虽仍然增加,但是增量已经很小,且增速也已经开始放缓,最明显的是在面层施工阶段,无板桩处治路段的沉降量出现明显的增大,而有板桩处治路段的沉降量依然保持稳定,忽略部分测点出现的回弹现象及测量误差,说明在施工过程中,路基填筑过程的沉降最明显,面层施工阶段沉降量依然增大。

(2)试验路段观测点主要集中在加宽路堤的路肩、加宽路堤中心和新旧路堤结合处,路基沉降趋势基本一致,均为随施工的进行而逐渐增加。基层施工之前,同一对比界面的测试点,两者相差在0.1~1.0 mm左右;到面层施工阶段,有板桩处的测点沉降量保持稳定,且小于无板桩路段测点的沉降量,两者相差在0.1~1.3 mm左右,说明在改扩建过程中,新旧路堤结合处的稳定性受到的影响最大,板桩处治路段在施工后期开始显现其整体的稳定性。

4 结论

(1)通过有无板桩结构加固处治路堤段沉降数据对比分析可知,在完成板桩结构加固处治后开始的基层施工初期,同一对比界面测试点,有板桩处测点沉降量小于无板桩路段测点的沉降量,两者相差在0.6~1 mm左右,三个测试界面的变化趋势基本一致,说明混凝土板桩提升承载力、降低沉降的整体效应随施工进程逐渐显现,整体变化非常小,而无板桩路段处的沉降量随着施工进行仍在继续增加。

(2)出现板桩处治路段的沉降量大,这主要是由于开始阶段,钢筋混凝土板桩自身的重量明显大于相应体积的土体质量,使得板桩下方的路基土在初始阶段受到明显压缩,进而导致沉降量增大。随着施工的进行和板桩下方土体的逐渐固结,板桩的整体性优势开始逐渐显现,板桩自身重量对下方的土体影响也逐渐减小,钢筋混凝土板桩作为整体承受上方土体荷载的效应开始显现,降低了其下方的地基受力,从而降低了土体固结产生的沉降,表现在虽然沉降加大但其沉降增量却逐渐减小,证明板桩作为整体承载的效果明显优于压实的土体。混凝土板桩可以提升路基承载力、加强路堤稳定性、降低路基沉降。

(3)进入面层施工后,板桩下方土体和上方填筑的土体已经固结稳定,板桩的整体性优势开始逐渐显现,作为整体承受上方荷载,减小了其下方地基的受力,降低了土体固结过程产生的沉降。因此,整个阶段的沉降量表现非常稳定,并不随着施工的进行二次增大,证明板桩作为整体承载的效果明显优于压实的土体,而无板桩处治路段处的沉降量随施工进行仍在持续增加。