团队动机氛围对员工跨界行为的影响:团队社会资本的跨层次效应

2020-12-11杜鹏程

杜鹏程,倪 敏

(安徽大学商学院,合肥230601)

引 言

处于快速发展的互联网时代背景下,“跨界”在各领域的发展中举足轻重,诸如工信部大力发展的车联网产业、绿法国际联盟提出的“共建跨界融合共享平台,推动专业领域立法发展”、中国科协倡导的“跨界融合发展,创新决胜未来”。边界的弱化使“跨界”得到越来越多的重视。在工作组织中,为了应对日趋复杂的工作任务、动态化的组织环境和激烈的全球竞争,个体需要完成更多的跨职能任务,尤其是知识工作者必须不断提高与外部环境的协作性,积极管理团队外部关系,跨界行为应运而生。

员工跨界行为是指组织、团队或个体为了完成工作任务与外部主体建立联系并不断互动的行为,包括使节行为、侦测行为和任务协调行为[1-3]。跨界行为对绩效[4]、组织创新[5]、创造力[6]的驱动作用已经得到证明。但是对于跨界行为前因变量的探索尚有很大的空间,探究在什么团队环境中个体会倾向于开展跨界行为对于跨界领域理论的完善和企业管理实践具有重要意义。对于个体而言,承担跨界角色需要大量的精力和时间成本,是否有信心同时兼顾内外部工作需求也是关键的影响因素。因此,信息资源成为个体判断是否进行跨界行为的决策依据,而信心水平即自我效能感可能会对决策过程产生调节效应,具有高跨界效能感的个体有信心应对跨界行为带来的时间成本、资源协调、事务处理优先级等问题,而低跨界效能感会更多地考虑到个人能力的局限性,对是否开展跨界行为来主动获取更多的异质性资源有一定程度的犹豫。由于不同的领域对技能需求的不同,即自我效能感是针对不同领域而言的[7],因此这里采用跨界效能感而非一般自我效能感来衡量个体的跨界信心水平。本研究创造性地将动机性信息加工理论引入跨界领域,探讨团队动机氛围对员工跨界行为的驱动机制以及跨界效能感的调节作用。

团队动机氛围是指成员在工作环境中对于实践、程序和政策所表现出来的有关成功与失败标准的一种个人感知,包括团队绩效动机氛围和团队精熟动机氛围两类[8]。其中,团队绩效动机氛围侧重于能力的社会比较和规范比较[9],而团队精熟动机氛围更侧重于个体的自我发展、努力和相互合作[10]。以CPU 领域的两大行业巨头Intel 公司和AMD 公司为例(在CPU 市场占有率上,AMD 公司仅次于Intel),高科技产业对于创新和适应力的要求远远高于其他行业。Intel 公司倾向于在团队中营造绩效动机氛围,重视规范能力;而AMD 公司则倾向于在团队中营造精熟动机氛围,重视合作与发展。大数据时代下,处理器的更新换代速度越来越快,Intel 和AMD 公司的创新能力很大程度上决定了企业的发展。对于知识工作者而言,任务复杂性和难度大幅度上升,为了更有效率地实现工作目标,他们需要承担更多的跨界职能,对同时精通计算机软件和计算机硬件的人才需求加大,分别专职于计算机软件和计算机硬件的员工之间的沟通协作关系也在增强。因此,不同的团队动机氛围是如何影响员工跨界行为,其内在机制如何?是否存在边界条件?上述问题既是学术界关注的问题,也是企业管理实践的焦点所在,尤其是高科技企业中的知识工作者,跨界行为更是处于举足轻重的地位。

本研究以动机性信息加工理论为框架,探究团队动机氛围对员工跨界行为的影响。该理论认为,认知动机和亲社会动机共同影响员工跨界行为。认知动机是衡量个体为了全面准确了解某一事物的努力程度。具有高认知动机时,会投入更多的努力去搜寻各类信息,丰富信息资源储备。社会动机是指个体对自己和他人之间结果分配的偏好方向,分为亲社会动机和利己动机[11]。具有高亲社会动机时,个体会更注重交流与合作,有利于团队资源的公平分享,提高信息流动性,避免知识隐藏行为。根据动机性信息加工理论,团队动机氛围触发的认知动机可以为团队带来更多的异质性信息资源,从而提高团队社会资本,而高团队社会资本又将从认知动机和亲社会动机两方面对员工跨界行为产生正向影响。综合上述分析,本研究将区分两种不同类型的团队动机氛围,分别探究其对员工跨界行为的影响机制,并考虑个体心理因素即跨界效能感对这一过程的调节作用。

本研究以动机性信息加工理论为理论框架,探究员工跨界行为的驱动机制及其边界条件,本文的贡献如下:(1)将组织内的非正式导向氛围和员工非正式行为联系起来,拓展了跨界行为驱动机制和团队动机氛围结果变量的研究。学术界当前在这两方面的研究是相对匮乏的,亟需更多的实证研究来完善。(2)作为建立在西方背景下的新兴理论,动机性信息加工理论的普适性有待验证,本研究为动机性信息加工理论提供了中国组织环境下的实证支持。(3)当下的发展对于知识性员工的工作要求越来越高,尤其是高科技企业中,如何促进员工跨界行为来提升团队效能是企业管理实践亟需解决的问题,本研究从动机氛围的角度为企业界提供了管理启示。

1 理论分析与研究假设

1.1 团队动机氛围与员工跨界行为

动机氛围的概念最初是在体育和教育领域,后来逐渐扩展到工作领域中。考虑到团队绩效动机氛围和团队精熟动机氛围与个体在行为、心理之间的关系有明显的差异性导向,且反映了两种不同的价值取向,因此本研究对两种动机氛围分别进行探究。回顾以往的研究发现,团队动机氛围与员工的成就动机、绩效、态度、幸福感等均有明显的相关性。Nerstad(2013)[8]指出,动机氛围感知影响员工在组织环境中的适应性。同时,动机氛围感知可以预测对组织行为较为重要的各种个体结果[12]。团队氛围作为一种个体对环境的感知,对团队成员的行为选择、工作态度等的影响已有众多研究支撑。但是动机氛围作为团队氛围中的一种,是否以及如何影响个体的主动性行为尚不可知。邓志华等(2018)[13]的研究结果表明,处于团队宽容氛围下的员工更愿意进行跨界行为。团队动机氛围是一种非正式的影响机制,同时员工跨界行为也是一种非正式行为。本研究综合已有的研究结果提出,团队动机氛围对员工跨界行为可能具有驱动作用。

团队精熟氛围强调努力与合作、学习、精通和技能发展,它勾勒出的是一种持续性学习、精通任务、个人进步以及合作的组织氛围[8]。其中,合作是较为突出的一点,它关联到团队中个体相互依存的情况,鼓励团队成员朝着共同目标努力。很明显,团队精熟氛围反映了合作的目标取向。在团队精熟动机氛围下的员工更加注重自我发展、努力以及个人能力培养。Lin 和Chang(2005)[14]研究发现,团队精熟动机氛围下的员工高度关注学习、发展和寻求新挑战。根据动机性信息加工理论,团队动机氛围同时触发了员工的认知动机和亲社会动机,驱动员工进行跨界行为来实现自我提升以及合作共享的目标。团队绩效动机氛围定义为与团队内其他成员进行结构性竞争所产生的对工作环境的感知[8]。它注重规范和社会比较,根据与他人的比较来确定成功和失败。当员工处于团队绩效动机氛围的组织环境中,会感知到更多的团队内部竞争。为了在竞争网络中获胜,需要更多的信息资源以及准确的机会识别,而跨界行为正是异质性资源和机会识别的重要基础。因此我们认为,团队绩效动机氛围将带来更多的员工跨界行为。综合上述分析,本文提出研究假设1:

H1:团队动机氛围对员工跨界行为具有显著的正向影响;

H1a:团队精熟动机氛围对员工跨界行为具有显著的正向影响;

H1b:团队绩效动机氛围对员工跨界行为具有显著的正向影响。

1.2 团队社会资本的中介作用

社会资本定义为通过个人或社会单元从关系网络可以获得的实际和潜在资源的综合[15-17]。Putnam(1995)[18]认为它是“有利于进行协调与合作以实现共同利益的一些社会组织特征:如网络、规范和社会信任”。社会资本共分为三个维度:结构维度、关系维度和认知维度。其中,社会资本的结构维度对应网络联结中的各种社交联系,认知维度对应共同愿景、共享价值观[19],与团队精熟动机氛围下的合作与共同进步导向一致。团队社会资本的关系维度对应规范、义务与身份[20],与团队绩效动机氛围强调的规范和社会比较相一致。综合来看,团队精熟动机氛围和团队绩效动机氛围分别在不同的方向对团队社会资本产生正向影响。关于社会资本的存在性,周小虎等(2004)[21]认为社会资本存在两个层次:其一是作为与其他行动者的联系中获取竞争优势的关键性资源,扮演桥梁作用;其二是团队的内在社会网络和规范可以融合组织内部的行动者。本文认为,团队动机氛围对团队社会资本的正向影响在这两个层次均有体现。其中,团队精熟动机氛围对团队社会资本的正向影响体现在第一个层次,以社会互动与合作分享为基点。处于以自我发展、合作、学习为特征的精熟动机氛围中,更倾向于知识分享和广泛的社会互动,这正是团队社会资本的重要来源。而团队绩效动机氛围对团队社会资本的正向影响则是体现在第二个层次,以网络规范为基点。由于团队社会资本代表着对团队成员的规范要求,个体在通过网络去搜寻异质性资源时就会形成对固定网络范式的依赖性,他们倾向于遵循现有的网络特征和规范来继续积累社会资本。团队绩效动机氛围正是通过个体对已有社会网络规范的依赖性来实现对团队社会资本的积累[22],即团队精熟动机氛围和团队绩效动机氛围在不同的方向对团队社会资本的积累产生正向影响。综合以上分析,本文提出研究假设2:

H2:团队动机氛围对团队社会资本具有显著的正向影响;

H2a:团队绩效动机氛围对团队社会资本具有显著的正向影响;

H2b:团队精熟动机氛围对团队社会资本具有显著的正向影响。

跨界行为需要个体承担时间成本以及必要的信息资源储备,而团队社会资本正是获得跨界行为所需信息资源以及机会识别的关键性来源。社会资本高的团队中存在广泛的社会交往活动,跨界者可以更少的成本从网络中的其他成员处获取所需资源[23]。这样的组织中通常存在大量的弱关系联结,个体出于自身目的将各种弱关系联结起来形成一个具有更多结构洞的网络,这种网络结构的改变将为处于结构洞位置的跨界者带来丰富异质性资源。也就是说,社会资本的交换和资源获取功能为员工进行跨界行为提供了信息基础,大大增加了他们进行跨界行为的可能性。基于动机性信息加工理论,团队社会资本可能通过其激发的认知动机和亲社会动机对跨界行为产生双重影响。一方面,团队社会资本水平高的团队中,个体对于维持并提高团队社会资本水平的义务感和责任感也更高,触发了个体的认知动机,认知动机增强个体付出更多努力搜寻信息的意愿。另一方面,网络中的大量弱关系的维护会激发个体的亲社会动机,而亲社会动机可以帮助个体跳出自身视角的局限,提高其对他人观点、需求的敏感度[24],即在认知动机和亲社会动机导向下个体的信息加工效能会显著提升,无论是信息处理的深度还是广度,进而促进个体开展更多的跨界行为。因此,本文提出研究假设3:

H3:团队社会资本对员工跨界行为具有显著的正向影响。

社会网络理论指出,结构洞的存在为处于其中的个体或者团队提供了充当资源导管的机会,他们将关系稠密地带联结起来,改变网络结构的同时可以带来新的信息流动,也使网络更有价值,而社会资本就是存在于网络中的价值所在,它是网络中的一种公共物品。团队动机氛围在工作环境中创造一种非正式的行为导向,并通过团队社会资本的积累为员工跨界行为这一非正式行为提供物质基础,团队社会资本在其中充当桥梁作用。在这一理论基础上,回顾已有研究发现,金肖临等(2018)[25]已证实团队社会资本正向作用内创业行为,类似地,古家军等(2016)[26]在有关社会资本、团队行为整合与战略决策速度的关系研究中提出社会资本对团队行为整合有积极的预测作用。而跨界行为与创新性行为、整合性行为具有部分重合性。由此,我们提出研究假设4:

H4:团队社会资本在团队动机氛围和员工跨界行为之间起部分中介作用。

1.3 跨界效能感的调节作用

跨界行为是一类具有挑战性且耗时耗力的个体行为,因此,只有当个体确信自己有能力且能够承担时间成本时才会进行跨界行为。自我效能感是针对特定任务的一种信心,考虑到跨界行为的复杂性和难度以及自我效能感在困难和复杂任务中对适应性和持久性的影响[27],个体的跨界自我效能感尤其重要。跨界自我效能感定义为个人对自己可以成功建立和管理与重要团队外部相关者关系的信心[28]。Bandura(1977)[27]提出,自我效能感会直接影响到个体的动机和行为。另外,回顾有关自我效能感调节作用的已有研究,杨晓喆等(2020)[29]提出自我效能感会调节服务型领导和员工心理可获得性之间的关系;冯冬冬等(2008)[30]证明了一般自我效能感对不安全感与工作绩效之间关系具有显著的调节作用。本研究在此基础上提出,员工跨界效能感影响团队社会资本对员工跨界行为之间的关系。高跨界效能感的个体有信心做好与外部相关者的交互,并认为自己具备承担跨界行为的相关技能。他们将与跨界相关的需求和挑战看做是机遇,而非应该回避的障碍。面对高团队社会资本的工作环境,具有高跨界效能感的员工会愿意付出更多的努力和更大的毅力来处理网络中的各类信息资源。而低跨界效能感的信心不足,对于困难度高的跨界任务采取回避态度。根据动机性信息加工理论,跨界效能感是一种认知因素,会触发个体的认知动机,即付出更大努力去搜寻跨界行为所需信息资源的意愿;同时,也可以更好地控制在繁重跨界任务下出现的一些负面情绪反应,即高跨界效能感带来的是更多的亲社会动机。团队社会资本和跨界效能感从认知动机和亲社会动机两方面共同作用,使个体在面对各类信息资源时表现出更多的跨界行为。综上,本文提出研究假设5:

H5:跨界效能感正向调节团队社会资本和员工跨界行为之间的关系。

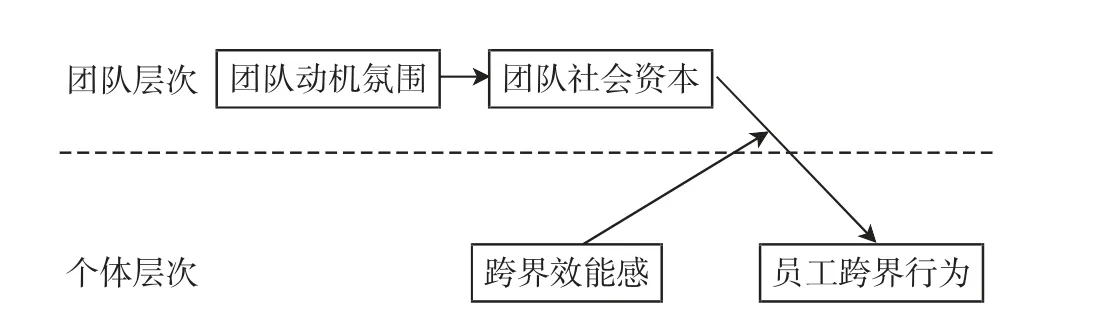

本研究的理论模型如图1 所示。

图1 研究模型

2 研究设计

2.1 研究样本与程序

本研究首先对安徽省合肥市经开区的13家企业共176 名员工进行预调研,对原始问卷进行修正后在全省企业中选取126 个团队共698 名知识性员工进行抽样。通过问卷法收集数据,所采取量表为国内外研究的成熟量表。问卷经过筛选后最终留下632 份有效数据,问卷的回收率为90.5%。

2.2 变量测量

变量的测量均采用Likert 5 量表进行测量,被调查者根据实际情况从“1-完全不同意”到“5-完全同意”中做出选择,由员工根据实际情况打分。

2.2.1 团队动机氛围

团队动机氛围的测量采用Nerstad 等[8]开发的量表进行测量,共14 个题项。其中,团队绩效动机氛围有8 个题项。示例题目包括“在我的部门/团队中,个人的成就会被与其他同事的成绩进行比较”“在我的部门/团队中,重要的是要比其他人更好”等。团队精熟动机氛围有6 个题项,示例题目包括“在我的部门/团队中,强调每个人的学习和发展”“在我的部门/团队中,鼓励合作和相互交流知识”等。

2.2.2 团队社会资本

团队社会资本的测量是基于顾琴轩等(2015)[31]在Tsai 等(1998)[32]和Chen 等(2008)[33]基础上做适当改编后确定的11 题项量表。其中包括结构资本、认知资本与关系资本3 个维度。示例题目包括“团队成员共享团队的愿景,明确团队的目标”“ 团队成员在工作中相互信任”“在团队决策中,成员通常交换意见和想法”等。

2.2.3 员工跨界行为

员工跨界行为的测量借鉴Ancona 和Caldwell(1992)[1]以及Marrone 等(2007)[3]的跨界行为量表。示例题目包括“我与能够为团队提供专业指导和创意的外部人员建立联系”“我说服团队外部成员(如其他部门,客户)支持团队的决定”等。

2.2.4 跨界效能感

跨界效能感的测量采用的是Marrone(2004)[34]编制的量表,共8 个题项。示例题目包括“基于我过去在团队中的工作经历,我非常自信能够‘在必要的情况下,成为团队与重要客户沟通的桥梁’”“与能够为团队提供帮助和支持的外部成员建立联系”等。

本研究选择了两个层面的控制变量。其中,团队层面的控制变量是团队规模,个体层面的控制变量包括受教育程度、性别和年龄。

3 数据分析与结果

3.1 数据聚合检验

本研究中,团队动机氛围和团队社会资本两个构念属于团队层,但测量是来自于员工问卷,需要首先验证数据聚合是否合理,这里采用Rwg、ICC(1)、ICC(2)三个衡量指标。团队精熟动机氛围、团队绩效动机氛围、团队社会资本的Rwg 分别为0.919、0.873、0.964,满足最低0.70 的聚合标准;ICC(1)分别为0.182、0.249、0.231,超过0.05 的聚合标准;ICC(2)分别为0.505、0.598、0.575,满足大于0.50的聚合标准。各变量均符合James 等(1984)[35]提出来的聚合标准,因此团队动机氛围和团队社会资本两个构念可以聚合到团队层。这表明在同一团队中,不同成员对团队动机氛围和团队社会资本的判断有较高的一致性,可以聚合到团队层面进行分析。

3.2 信度和效度检验

对于信度和效度检验,组合信度(CR)和平均方差萃取量(AVE)衡量的是题项反映所测构念真实值的程度。其中,CR 的建议值为大于0.70,AVE的建议值为大于0.5。如表1 所示,本研究所有变量的CR 值均大于0.70,AVE 值均大于0.50,符合Fornell 和Larcker(1981)[36]提出的标准,表明测量具有良好的信度和聚合效度。此外,本研究所使用的题项均来自于国内外成熟量表,并在确定正式问卷之前进行预调研,根据预试结果做出相应的调整,所以最终问卷具有较好的内容效度。

3.3 变量的描述性统计分析

本研究利用SPSS 24.0 统计软件进行描述性统计和相关分析。表1 为本研究中各变量的相关分析表。

表1 描述性统计分析

3.4 假设检验

本研究使用HLM 7.0 对本文提出的假设做检验。

3.4.1 主效应和中介效应检验

首先,做零模型检验,检验做跨层分析的必要性。本研究对员工跨界行为和团队社会资本进行零模型检验,计算得出组内相关系数ICC(1)分别为0.18 和0.23,大于0.059 的标准,即组间差异显著存在。

第二,做随机系数模型检验。在上述模型的基础上加入控制变量,其中团队层次的控制变量为团队规模,个体层次的控制变量为性别和受教育程度。数据结果见模型1 和模型9。

第三,检验团队动机氛围对员工跨界行为的主效应,即表2 中的模型2 和模型3。结果显示,团队精熟动机氛围对员工跨界行为呈显著正相关(β =0.51,p <0.01);团队绩效动机氛围对员工跨界行为呈显著正相关(β=0.17,p <0.01),支持了假设1。

第四,检验团队动机氛围对团队社会资本的影响和团队社会资本对员工跨界行为的影响。表2 模型10 表明,团队精熟动机氛围对团队社会资本为显著正相关(β=0.69,p <0.01);模型11 表明,团队绩效动机氛围对团队社会资本呈显著正相关(β=0.10,p <0.01),即团队动机氛围对团队社会资本具有显著的正向影响,假设2 得到支持。模型4 显示,团队社会资本对员工跨界行为呈显著正相关(β =0.58,p <0.01),假设3 得到支持。

第五,检验团队社会资本的中介作用。将团队动机氛围和团队社会资本同时引入回归方程,即团队动机氛围和团队社会资本两个变量同时解释员工跨界行为。模型5 表明,团队精熟动机氛围对员工跨界行为的影响系数变小但显著(β =0.24,p <0.05)。模型6 表明,团队绩效动机氛围对员工跨界行为的影响系数变小但显著(β=0.17,p <0.01)。综上,团队社会资本在两者间起到部分中介作用,假设4 得到支持。出于研究结论的稳健性考虑,本文进一步采用Bootstrap 法检验团队社会资本的中介作用,团队精熟动机氛围通过团队社会资本影响员工跨界行为的间接效应值为0.19,95%的置信区间是[0.1279,0.2654]。团队精熟动机氛围通过团队社会资本影响员工跨界行为的间接效应值为0.04,95%的置信区间为[0.0037,0.0739],两个置信区间均不包含0,再次验证团队社会资本的中介效应显著。

表2 HLM 跨层效应检验结果

3.4.2 跨界效能感的调节作用

在跨界效能感对团队社会资本与员工跨界行为之间关系的调节作用检验中,本研究依次加入控制变量,团队社会资本、跨界效能感、团队社会资本与跨界效能感的交互项。表2 中模型8 结果显示,团队社会资本和跨界效能感的交互项显著(β=0.04,p <0.05),表明跨界效能感对团队社会资本和员工跨界行为之间的关系存在正向的调节作用。本研究用简单斜率分析法进一步验证分析调节效应。在跨界效能感较低时,团队社会资本对员工跨界行为有显著的正向影响(Simple Slope=0.022,p <0.05);而跨界效能感较高时,团队社会资本对员工跨界行为的正向影响同样显著(SimpleSlope=0.018,p<0.05),且此时的调节效应要强于低跨界效能感下的情况,即个体的跨界效能感越强,团队社会资本和员工跨界行为之间的影响越明显。假设5 中跨界效能感的正向调节作用再次得证。

图2 跨界效能感的调节效应图

4 研究结论

学术界关于团队氛围对于员工个体行为选择和效能存在的非正式性规范作用已做了大量研究,如团队贡献氛围对团队知识整合的影响[37]、团队宽容氛围对团队跨界行为的影响[13]等。本研究从团队动机氛围入手,考察了团队动机氛围与员工跨界行为之间的关系,与以往的氛围研究结果一致,同样证实了团队氛围对个体行为的影响作用。立足于工作结构扁平化时代和知识性员工任务复杂性持续增强的组织背景下,探究了团队动机氛围对员工跨界行为的影响机制,以及团队社会资本在此过程中的中介作用和跨界效能感的调节作用。以动机性信息加工理论和社会网络理论为理论框架,对本研究提出的假设进行了实证检验。研究结果发现:(1)团队动机氛围对员工跨界行为具有显著的正向作用,即团队精熟动机氛围和团队绩效动机氛围均对员工跨界行为呈显著的正向影响;(2)团队社会资本在团队动机氛围对员工跨界行为之间起到部分中介作用;(3)跨界效能感正向调节了团队社会资本与员工跨界行为之间的关系,并且在个体具有低跨界效能感时这种调节效应更明显。

4.1 理论贡献

本文从团队动机氛围出发,明确了团队社会资本的传导作用和跨界效能感作为边界条件,探讨了团队动机氛围对员工跨界行为的影响机制,拓展了在工作结构扁平化和任务复杂性普遍增强的组织环境中,团队动机氛围影响员工跨界行为的内在机制,丰富了团队动机氛围结果变量的研究,也开拓了团队动机氛围对外部流程研究。同时,也为企业的组织文化建设和诱导性环境氛围营造提供了理论指导。

本文的理论贡献体现在三个方面:(1)丰富了动态化组织环境下团队动机氛围的影响机制研究。环境氛围感知可以预测各种对组织行为而言非常重要的各种个体结果[12,38],同时,以团队作为工作组织的形式无处不在且不断增加[39],然而目前有关团队动机氛围结果变量的研究非常少,尤其是像跨界行为这种属于团队外部流程的个体行为。本文的实证结果验证了团队动机氛围对个体行为的影响作用。(2)拓展了跨界行为驱动机制的研究。国内外有关跨界行为的研究中,对于其前因变量的探讨较为匮乏,本研究发现团队动机氛围、团队社会资本以及跨界效能感均对员工跨界行为有显著的正向影响,这为跨界领域理论框架的完善提供了有效的实证来源。(3)进一步验证了动机性信息加工理论的普适性并提供了新的实证数据。知识工作者不断提高的任务复杂性、信息冗余化、环境的不可预测性以及巨大的竞争压力等当代组织特征都强调了一种需要:组织需要更好地管理与外部环境的关系,即员工进行跨界行为是一种趋势,而个体接收到的信息对于是否进行跨界行为是重要的决策依据。尤其是大数据时代下,信息资源指数级增长,共享什么信息、信息整合的质量、信息加工的方向就显得尤为重要。本文将动机性信息加工理论扩展到跨界行为领域,一方面,该理论是源于西方文化背景,相关研究成果也是在西方获得的[40],本文为动机性信息加工理论在中国地区的普适性做出了验证;另一方面,动机性信息加工理论是一个较新的理论模型,也需要更多实证研究对其进行检验,本文为该理论提供了新的实证数据支持,进一步证实了理论的可靠性。

4.2 研究不足及展望

由于客观条件限制,本研究存在一些不足和局限。学者在后续研究中可以进一步完善。第一,受调研的实际情况限制,本研究采用的是横截面数据,未来研究可以纵向设计调研过程,分点收集变量,在不同的时间点分别收集各个变量的数据。第二,虽然团队精熟动机氛围和团队绩效动机氛围均对员工跨界行为有显著的正向影响,但是数据表明,团队精熟动机氛围的正向影响大于团队绩效动机氛围,而这两种氛围导向是可以共存的[41],未来研究可以探究两种动机氛围以怎样的组合方式实现团队效能最大化和带来有利的个体行为结果,以及企业在不同发展阶段对哪种团队动机氛围的需求性更强。