男权主义视域下明代女子服饰文化的阐释

2020-12-10黄清敏

黄 清 敏

(闽江学院人文学院,福州福建 350108)

明代是专制主义中央集权高度集中的时代。明太祖、明成祖、明世宗先后多次对服饰制度进行重大改革和完善,构建了等级分明、贵贱有序的服饰秩序,体现了明代对传统礼制的重视。在此基础上建构起来的服饰体系,在一定程度上体现了人与人之间的关系。男女服饰除了体现穿着者的等级、地位、身份之外,也突显男子的主导地位;女子服饰尽管千变万化,但始终无法脱离封建男权主义的束缚。男尊女卑、尊男抑女的社会观念在服饰体系中有迹可循。

一、以男权为中心确立女性冠服制度

明朝立国之初,明太祖就制定了详尽而周密的服饰制度,自帝王将相至平民百姓,冠服靴履各有等级。女子的服饰体系完全取决于男权,从皇后到民女,她们的服饰等级往往依其丈夫和儿孙的身份地位而定,有很强的从属性。就冠服形制的种类而言,处于女性等级金字塔尖的皇后冠服有礼服和常服两种,而皇帝的冠服则有冕服、通天冠服、皮弁服、常服、武弁服、燕弁冠服六种。作为皇帝的正妻,皇后的冠服种类与皇帝服饰相去甚远,这既体现了皇帝天下至尊的最高地位,是等级秩序的产物,也是女子鲜少有机会参与公共领域活动的表现。朱元璋认为: “后妃虽母仪天下,然不可使预政事。至于嫔嫱之属,不过备执事、侍巾栉,若宠之太过,则骄恣犯分,上下失序。”[1]3503女性被排除在政治权力之外,她们的作用只停留在仪式与象征上,出席外事活动的场合少,因此冠服的种类远少于皇帝。在皇后的礼服体系中,蕴含有与皇帝礼服相对应的元素,体现了女子服饰的依附性。皇后的凤冠以龙凤为饰,龙象征天子,凤则隐喻皇后,冠上龙凤俱备,寓意皇后为皇正式配偶,装饰有 “大花十二树,小花数如之” ,大花小花各 “十二树” 即与皇帝冕冠的前后十二旒相呼应。皇后以下,各级嫔妃等的服饰依各自的等级地位而有高下尊卑之别,她们的凤冠上只允许装饰凤而无龙,表明她们的身份地位比皇后低,并非皇帝的正式配偶,体现了以皇帝为核心的男主女从的等极差别。

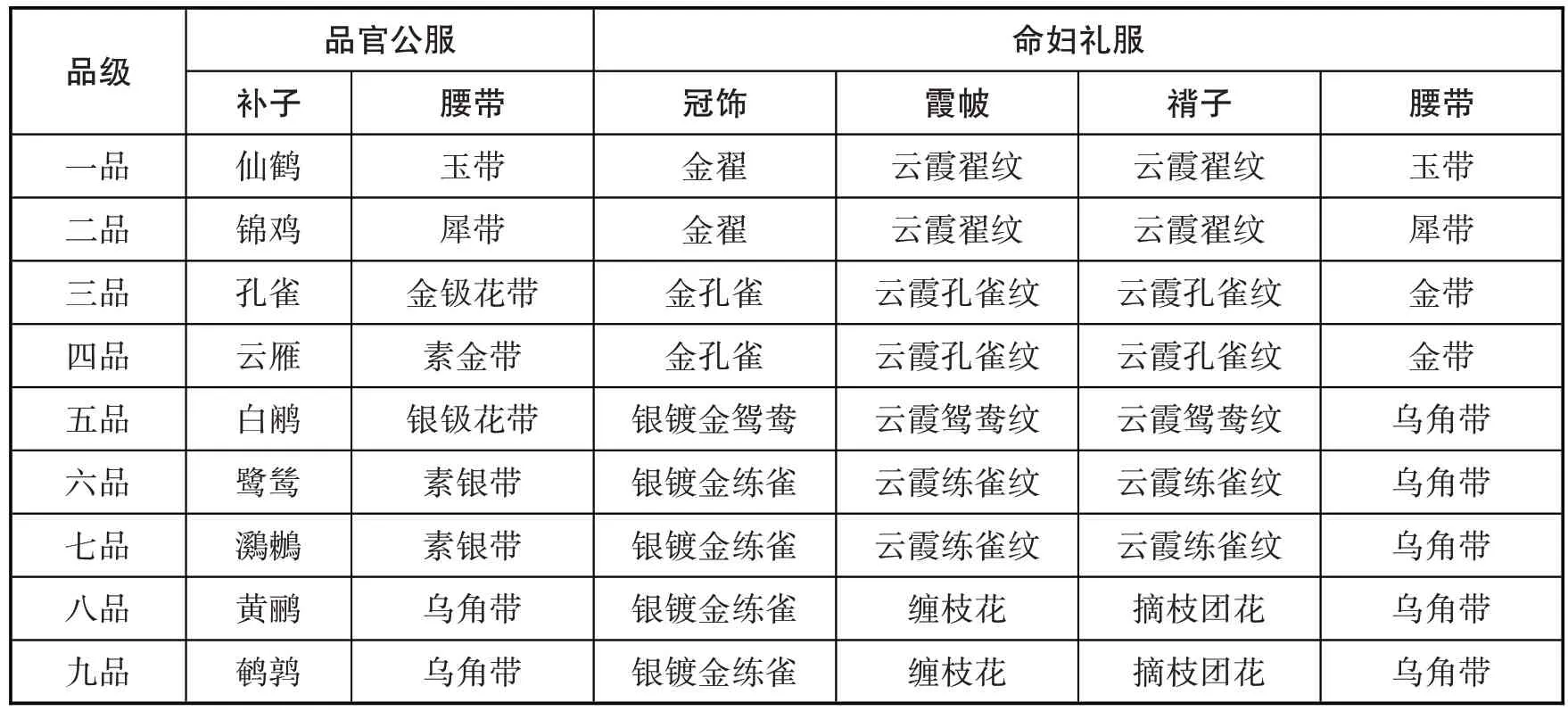

宫廷以外还有各级品官命妇,部分官员的曾祖母、祖母、母亲、妻子可以经朝廷封赠成为命妇,命妇身份的获得并非出于女子自身的功绩,其基本前提是从夫或者从子。女子鲜少有机会在社会上施展她们的理想与抱负,无法像男子一样建功立业。她们主要是活跃于家庭内部,全部聪明才智几乎都用来相夫教子。 “妻兼功于夫,阴兼功于阳” ,女子的人生价值只有依仗男子才能得以确认。由于命妇的等级基本是依照其夫、子的品级来授予,因而命妇冠服与各级文武官员的冠服体系有着密切的联系,具有很强的从属性,既要为当世妇人树立规范,又强调社会秩序。命妇的冠服按其夫、子品位分为九等,一般由凤冠、霞帔、大袖衫及褙子组成,凤冠上所饰珠宝翠玉首饰的多少、服装材质的高低,可以分辨尊卑上下。霞帔呈窄长带状,上面绣有纹饰图案,前后两端各坠有一枚坠子。《清稗类钞》曰: “霞帔,妇人礼服也,明代九品以上之命妇皆用之。”[2]大袖衫合领,长至膝部,领、襟、裾皆饰有襴边。禙子对襟、直领,两腋开衩,下长过膝,衣袖有宽、窄二式,罩在襦袄之外。后妃所着者俱用红色,普通命妇则用深青。命妇的服饰以颜色、纹样配合区别等级,她们在家族和家庭中威仪赫赫,然而她们的冠饰、霞帔和禙子纹饰、腰带材质等都完全依其夫、子品秩而定,如表 1[1]1637-1646所示。

表1 明代各级品官与命妇服饰对照表

从表1 可以看出,在男子服饰体系完备的基础上,明代命妇的礼服体系亦因之确立。统治者从封建男权主义视域出发,明确了命妇身份地位高低,命妇服饰在国家礼服服饰序列中的从属性突显。宫廷统治者牢固地确立了命妇服饰在等级社会构建中的特殊地位,以期发挥其不可替代的政治与文化标识性功能。命妇作为女子群体中的特权阶级,成为社会各阶层艳羡的目标,也吸引了更多的女子期盼跻身社会上层。平民女子则以能在婚礼上穿戴凤冠、霞帔为荣耀,令她们终生铭记。

二、女性服饰严格恪守礼教规范

长期以来,伦理道德规范深刻地影响着服饰制度,它严格制约着人们的穿着行为,如果服饰的穿用与伦理道德相悖,即使并不违背礼法,亦会遭致排斥和非议。明代女子服饰文化鲜明地体现了这一特点。以三纲五常和三从四德为核心的女教观念经过父权社会政治力量的推动,内化成中国古代女子的行为准则与价值体系,造成了男尊女卑、重男轻女的性别观念,成为制约明代女性言行的道德规范。她们从头到脚都要裹得严严实实。服饰并非生活小节,而是被视为道德大节,衣长及膝、裙长过足、交领右衽的上衣下裳制一直是明代女性服饰的主流,而且采用平面裁剪,一律缝成筒式,系于宽大的上衣之内,以掩饰女性的体形美,令人一见顿生庄严肃穆之感。服饰着意消弭女子的形貌体态,防范她们可能对男子产生的吸引力,甚至酷热之下仍须穿着三重衣,以确保不露肌肤、不显身材。

贞节在封建男权主义视域下被认为是 “妇女第一德” ,比生命更为重要,是评判妇女操守的第一标准,这样的理念在女性服饰中清晰可见。后妃最高级别的翟服呈深青色,织有翟纹,采用的是上下连属、通身一体的袍制;而皇帝最高级礼服冕服则是上衣下裳制。男女最高级别礼服的形制不同,上下一体、通身一色的袍制服饰隐喻着女德专一,体现了对妇德的重视,要求后妃对君王要从一而终, “妇人尚专一,德无所兼,连衣裳不异其色”[3]。正身立本的品德是女性行为规范之中轴,统治者对符合者则褒奖有加,对越出者则痛加贬抑。女性的日常行为规范亦有严格而细致的规定,要求娴雅有度、举止合节,在这一前提下,她们日常佩戴的耳环、耳坠、手镯,裙子上压着的玉佩,甚至是裙子腰间细如眉皱的小褶,都并非为了展示妩媚和俏丽,更重要的是时刻提醒她们动静相宜、行路舒缓、仪容端庄、稳重持礼。礼制是男性统治者为维护父权、夫权而制定的,男外女内的性别分工模式和男尊女卑的思想观念是其基础,因而在礼制约束下的女子服饰是压抑女性的,对她们的身心发展有严重的束缚。 “女以弱为美” ,在封建男权主义视域下,女性美的标准永远是由男子厘定的,缠足即是其典型表征。明代女子为迎合男子审美观念,缠足之风大盛,她们以牺牲身体健康为代价,遵从维护男子权威的礼教制度。为了取悦男子,她们不惜忍受身心的苦痛,积极甚至狂热地缠足,从这一现象中可折射出男权文化对于女性的禁锢与伤害,女性病弱的身体意味着温婉柔和气质,这正是传统文化对女子性情的要求。

在礼教秩序下男女有别、男尊女卑思想的影响下,男女着装亦有明确的性别界限,女子穿男装总是会引起非议。《礼记·内则》中说: “男女不通衣裳。” 女子穿男装被视为不守妇道,甚至被视为 “服妖” ,遭受大力抨击。这种变乱服制的行为往往与扰乱内外秩序、社会动荡以及导致人身变故、国家衰亡相联系,使得女性的服饰规范更加严格。网巾在明代是成年男子用来束发之用,明代中后期之后,网巾在女子中开始流行。姚旅记曰: “开封妇人皆戴网,心窃怪之。后余开封渡河,见舟中妇人网蒙其首……几绝倒。……亦一方之服妖也。”[4]成化皇帝的万贵妃 “每上出游,必戎服佩刀侍立左右……万氏女而男服” ,沈德符据此叹息 “以为男女易服之像,盖亦以万氏之服妖云”[5]。陈继儒在《白石樵真稿》中也谈及: “倡优下贱,皆儒装士服,列为上宾……不复知有人问廉耻事矣!”[6]衣服长短的不同是男女之别的重要表现, “长短之式,男女异制,女服上衣齐腰,下裳接衣,地承天也,男服上衣覆裳,天包地也” 。明代中后期,女装出现了新变化,引来了严厉的批评, “一时女衣,袖大过膝,袄长掩裙,似此不衷,名曰服妖。……女衣掩裳,女乱男也,斁阴阳之分,乱男女之辨,召灾殃之变,不止上有余下不足为服妖而已”[7]。儒家知识分子对女装男性化的严词批评反映了他们对礼法废弛、世风日下的忧虑与谴责,其实质仍是不遗余力地维护男子的强权格局,女子在服饰中的越界行为自然为儒家的伦理准则所不容。

三、女性服饰制作技艺成为男子评量妇德的重要标准

妇女的服饰制作技艺被称为 “女红” 。在封建男权主义视域下,女红被视作女子必备的技能,更是体现女子德才的重要手段。男权社会要求女子 “三从四德” ,而 “四德” 中的 “功” 即指习做女红。据《书·益稷》记载: “以五采彰施於五色,作服。”[8]在古代,女子主要从事纺纱织布、养蚕缫丝、刺绣缝纫等工作,这些女红技艺既解决了家庭衣着的问题,又在客观上维系了家庭和社会的稳定。女红技艺是否精湛,常常成为评价妇女才能的依据,与女子一生相伴始终。

女子往往在幼时即由女性长辈耳提面命学习女红,山东人李开先称其三妹 “未龀而习女工,及笄而知妇道”[9]。 “龀” 是指七八岁,即七八岁就开始学习女红。学习的过程讲究由易及难、循序渐进, “八岁学作小履,十岁以上即令纺绵、饲蚕、缫丝,十二以上习茶饭、酒浆、酱醋,十四以上学衣裳、织布、染蘸。凡门内之事,无所不精”[10]。即先从简单的小鞋子做起,然后学养蚕缫丝,最后才是织、染及制作衣服,按照工作的难易程度,根据学习者的年龄渐次学习。明代女子较少有学习文化的机会,生活范围亦十分狭窄,女红就是女性从小学习并终生从事的功课与事业。繁复的针法技巧,缜密的丝线分类,层出不穷的绣样,对于闺中女子来说必须集中全部精力、勤学苦练方能有所成就。大家族的女性把女红视为和琴棋书画并重的一项才艺,是修身养性的消遣;平民阶层的女性则往往通过女红劳动来维持生计。万历年间《休宁县志·风俗》描述: “女人能攻苦,中人产者,常绝鱼肉,日夜织麻挫针,凡冠带履袜之属,咸手出,勤者日可给二三人。丈夫经岁客游,有自为食,而且食儿女者。贾能蓄积,亦犹内德助焉。”[11]女红是女性出嫁必备的本领,是判断女性是否贤惠的标准,从日常生计到择婿乃至在家庭中的地位,都与女红息息相关。如巩氏 “学女红,女红咸备,登机掷杼,一日夜得完布焉。握刀尺鍼线一日夜,成衣一袭。邻里共能之,以为奇,竞通媒妁”[12]。娴熟的女红技艺作为女性心灵手巧的外在表现,往往能为她们赢得无数赞誉。

明代训导妇女的书籍众多,马皇后著有《女诫》,徐皇后著有《内训》,兴献王妃蒋氏著有《女训》,万历朝的慈圣皇太后撰写了《女鉴》。身为一国之母的皇后、皇太后们所提倡的这些女子训诫书,不仅流行于宫中,也成为天下识字妇女常读之书,而女红则是这些书中重点强调的女德之一。不仅如此,这些身份显贵的女性还身体力行,成为天下女子的模楷。马皇后 “常从太祖在军,手缉衣履,以给将士,及正尊位,率内外命妇,亲蚕于北郊,以为祭祀衣服”[13]。明代大量涌现的贞节烈女在没有外来经济支援的情况下,依赖女红以获利维生,如上海人汤慧信为了守节,将家产分给族人, “躬绩纴自给” ,与女儿相依为命[1]7696。明代像汤慧信这样的贞节烈女层出不穷,恰恰是因为出色的女红技艺使她们能够维持生活,成为她们能贞淑守节的决定性因素。在封建男权主义视域下,女子是否勤于女红还与社会风气好坏联系在一起。徐光启认为: “夫一女不绩,天下必有受其寒者,而况乎半天下女不绩也?岂第五十之老,帛无所出?不绩则逸,逸则淫,淫则男子为所蠹蚀,而风俗日以颓坏。”[14]这是把妇女是否勤于女红看作影响社会风气好坏的决定性因素。徐光启认为,妇女如果偷懒,就容易淫荡,男子受妇女淫荡之影响,社会风气就会败坏。妇女勤于女红,则不易惹是生非,挑起祸端。 “田里无不耕之夫,室家无不织之女。人人有业,家家务本,自然无游手之民,末作之技。家给而人足,盗息而讼简,民所以为生者益固,国所以藏富者益厚矣。”[15]由此可见,明代统治者将女红看作国家民心安定之关键,认为女红不是个人或地方的事,而是国家大事,不可等闲视之。

四、结语

在明代社会中,男性处于社会的主导地位,掌握着话语权,在社会规范的制定中发挥着主导作用。在这样的背景下形成的女子服饰,不可避免会带有男权对女子的压抑色彩。女性的服饰,往往以男性的审美标准为立足点,去迎合男性对美的偏好,而男子病态的审美标准是对女性自然之美的扭曲,更是对女性身心健康的摧残。我们从明代女性服饰中可以窥视女性对男权的依附性、从属性。在男权社会中,女子往往牺牲了自己的身体健康、放弃对自然美的追求、忘却对自由精神之向往,以规矩的言行举止、合乎体统的穿衣打扮来迎合男子的评价,追求成为一名恪守封建礼制的女性。随着近代 “欧风美雨” 的东渐,妇女解放运动的兴起,女权主义观点的发展以及社会的民主化进程的发展,女子的独立意识和创造欲望大大增强,女子服饰的依附性逐渐消失,这体现了社会的发展与进步。