论名著改编电影在英美文学教学中的有效运用

2020-12-10付俊红

付 俊 红

(广西科技师范学院,广西来宾 546199)

一、研究背景及现状

随着信息时代的来临,信息文化迅速取代了传统文化,网络新媒体中的超文本模式几乎成为人们摄取信息的主要方式。这给我国英美文学的教学带来了严峻挑战,致使 “英美文学的教学和研究门庭冷落”[1]。

要有效地改变这种不利境地,新媒体时代中的英美文学教学改革势在必行。诚如教育部修订的《高等学校英语专业英语教学大纲》所指出的: “纯语言、纯文学的人才培养模式是计划经济体制下长期沿用的产物” ,要 “将课堂教学与课外实践有机地结合起来”[2]5。提议 “在英语专业教学措施和教学手段的改革中,要很好发挥广播、录音、投影、电影、电视、录像、计算机、多媒体和网络技术等教学手段在专业英语教学改革中的有效利用和开发”[3]。这无疑是给正处于困境的英美文学教学改革设定了正确的航标。此外,该大纲还提出了对英语专业学生英语语言文化的分级要求,其中四级要求的阅读能力是这样描述的 “能读懂难度相当于The Great Gatsby(《了不起的盖茨比》)的文学原著。要求在理解的基础上抓住要点,并能运用正确观点评价思想内容”[2]23。所以,目前大学中 “轻视英美文学课的做法不仅剥夺了学生最为快捷、生动地学习英语的有效途径,更为严重的是在无形中降低了学生的人文素质,并开始产生严重的后果”[4]11。

但是,在新时代背景下,如何改革英美文学教学,提高英美文学教学的有效性,实现新大纲赋予的新目标、新任务,成为全国各高校进行实践探索的热点。南京大学英语系研究并开发了英国文学网络课件,同时 “把英国文学课程定位为英语专业学生的文学基础通修课……把现代信息技术应用到教学中,研制基于网络的英国文学教学课件,实现教学手段的现代化”[5]25。邢台学院的路丽平于2012 年提出构建英美文学网络教学的设想,认为:网络教学的动态化、交互式,极大地便利了英美文学的教学和学习[6]。2015 年,长春师范大学外语系的李昕基于Web3.0 利用Mash-up、OpenID、开放式API、语义Web 技术、智能搜索、云计算等技术,分析了英语专业英美文学课程资源优化整合的必要性与可行性[7]。在此背景下,笔者以英美文学课堂教学为主要着眼点,依据与课程有关的名著改编电影和文学文本,探索了二者在信息技术新时代的契合方式及效果。

二、英美文学教学的有效探索

教师了解并分析授课对象及他们的学习动机、学习特点等基本要素是上好任何一门课的基础。笔者就北京航空航天大学北海学院110 余名英语专业学生调查结果显示:84.6%的学生在学完一年的英美文学课后,还没有看过一部完整的英文名著;83.2%的学生对文学有兴趣;73.3%的同学不看名著是因为篇幅太长,没耐心;21.7%的同学不看名著是因为语言阅读障碍;73.8%的学生认为文学课有用。由此可见,大多数同学认可英美文学课程设置,也对英美文学课程感兴趣,但因为作品篇幅长,耗时,或是词汇,语法等阅读障碍不愿意读。

(一)明确英美文学课程教学目标设置

笔者结合《高等学校英语专业英语教学大纲》的基本要求,针对学生的学习特点、认知要求,提出教师要引导学生通过英美文学经典作品、文学史的学习和阅读,增加跨文化知识,培养跨文化交际能力,陶冶情操,增强通识能力,提高语言和思辨能力,明确 “英美文学课程的基本目标是培养具有人文关怀意识和高尚审美情趣的现代人格。”[8]

第一,了解英美文学的特征。英文诗歌,戏剧,散文,小说有明显不同于中国文学作品的特点。在学习过程中,学生通过不断地过滤、对比、冲击、扬弃,最终了解英美文学中不同题材的基本特征。

第二,了解西方文化常识。英美文学是最快捷地了解英语国家的历史文化、风土人情的媒介,帮助学生 “更好、更快地理解与掌握所学的语言”[4]11。

第三,培养语言辨析能力。学生通过学习英美文学语言以及其他基本技能,在较短时期内接触到最为丰富的语言现象: “无论是庄重体、谐谑体还是书面体、口语体,无论是女王英语还是百姓英语、士兵英语,无论是外交辞令还是幽默笑话” ,还是 “英美文学作品中各种典故、格言、暗示、比喻、象征、双关语等修辞手段”[4]11,能不断提高学生语言辨析能力。

第四,培养名篇欣赏能力和文本分析能力。学生能用简单的文学理论,应用批评方法,结合对文学作品的感悟达到更深层次的解读,从而提升人文素养。

第五,理解西方思维方式。学生能在文本赏析阅读中了解西方思维方式讲究确定性、逻辑性、严谨性的特点,并通过与自身知识结构的对比,培养思辨能力,增强跨文化交际能力。

基于以上课程目标设置,笔者充分利用名著改编电影与文学作品互通的特性,在教学之初,准备三到四部比较简单的名著改编电影及对应的文学作品文本,并根据教学任务把学生分为三到四组,明确学习任务及考核标准;其次,通过对文学作品的写作背景、剧情梗概、艺术特色、作家等信息的简要介绍,将授课教师转换为信息补充者的角色。最后,围绕教学的重点与难点,授课教师就作品主题、人物形象、情节设计等选择性提出思考题,避免学生在观看影片时 “一味追求故事情节而不加思考的被动状态”[9],从而达到文学作品阅读与欣赏的目的。

(二)实现英美文学教学目标的途径

为实现教学任务目标及学习目的,针对不同文学作品,笔者采用这样几个策略实现英美文学的课程教学目标。

第一,引导学生应用思辨方式欣赏不同版本的名著改编电影。 “文学文本的阅读总是充满了不确定性,那么,改编而成的电影也可视作是对原作智者见智仁者见仁的‘阅读’,甚至‘评论’”[10]。不同版本的名著改编电影可以激发学生的思考,引起他们对于同一部文学作品不同呈现方式的极大兴趣。学生通过比较不同电影名著在叙事手法,人物塑造、情节改编等方面的不同,思考各种导演对于同一种文本的不同视角和不同解读,以及这些不同点背后的原因。当学生们带着这些问题观看电影时,他们不仅是在欣赏故事情节,体验主人公的情感,而且是去主动思考、寻找原因,甚至提出问题,提升观影体验,激发文学鉴赏力。

第二,适时插入文学文本欣赏。学生观看名著改编电影有助于减轻文本的各项阅读障碍,但观看电影不能代替文学作品赏析。文学作品的阅读才是英美文学教学的重点,决不能舍本逐末。针对大部分文学名篇小说篇幅长,课堂时间有限的情况,一般先通过介绍作家、作品、文学理论、文学史等基本知识来完成文学、文化概念的引入,再通过电影赏析,对整部作品及其产生的时代有全局把握,最后进行章节阅读来实现对作品及其思想的整体分析。通过对不同版本影片的对比分析,学生结合课堂引入的文学理论、文学评论,逐渐形成自己的观点,进而完成文学欣赏的目标。比如:在赏析艾米莉·勃朗特的《呼啸山庄》时,学生就小说的叙事风格这一主题展开讨论,对比小说和电影名著中的不同叙事方式,引入叙事学的定义、特征、分类、要素、功能等等,分析叙事方式在这部小说中的作用,实现学生对小说叙事学的理解。

第三,科学设计基本教学课程。教师通过切割影片、截取名段、课堂演练、原著改编等基本教学设计,能实现学生对英语语言技能的掌握。比如: “观看由英美名著改编的电影对于大学生英语语言技能的提高,尤其是听力、词汇等方面确实有较大的帮助”[11];开展填词、造句、仿写、表演等对文学文本的再加工与产出活动,实现了语言之间的切换,有助于提高学生掌握英语语言技能的能力。

笔者通过对北京航空航天大学北海学院英语专业133 名毕业生开展教学探索,发现:学生基本掌握了英美文学的分析鉴赏能力,其中,56%的学生选择以英美文学作品为主题进行毕业论文设计,比前一届毕业生增加了近20%。

(三)构建英美文学课堂教学模式

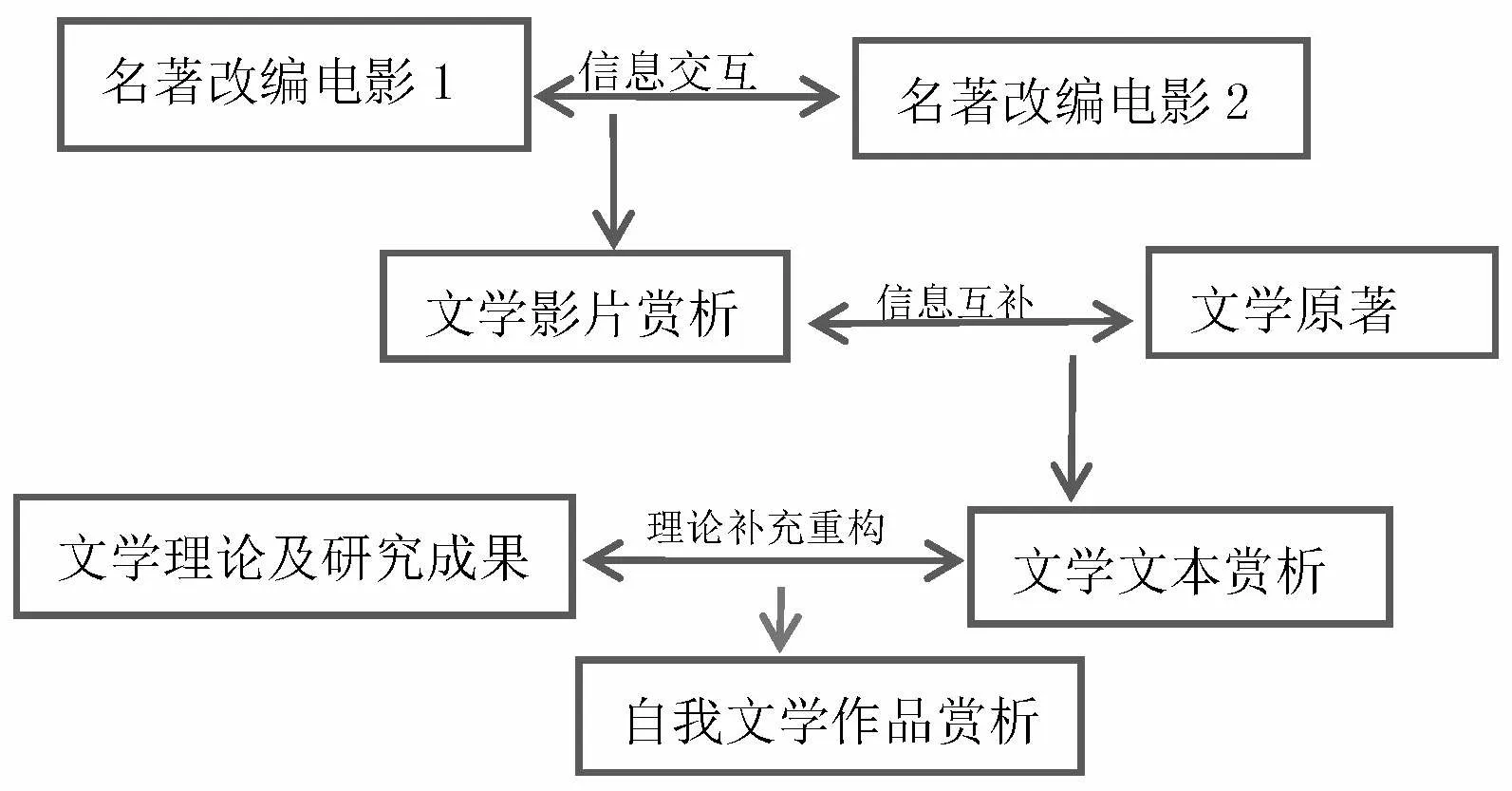

通过以上实践,笔者初步构建了名著改编影片介入英美文学课堂的雏形:首先,师生们通过比较差异、分析原因、补充知识等信息的交互方式,完成不同版本的名著改变电影的深度赏析。比如:莎士比亚的《哈姆雷特》,从无声片到有声片,拍过几十个版本,最受欢迎的包括1948 年劳伦斯·奥利弗版、1990 年梅尔·吉布森版、2009 年皇家莎士比亚剧团版等。其次,通过重点分析名篇名段,探讨语言文字与光影效果的不同,达到信息互补的目的,从而实现文学文本赏析。最后,根据不同的文学体裁,结合现有的研究成果,选择合适的文学理论、文学评论,引导学生开展理论阅读,进而达到文学作品赏析的最终目的,实现英美文学的课程教学目标。

图1 名著改编电影引入英美文学课堂的教学模式

这种教学模式具有以下两个特点:1.信息的多层建构都是由学生发起的,教师至始至终都只是担当信息补充的角色。学生构建原始信息,教师补充新信息,学生再重构新信息系统,教师再补充,如此反复循环,最终完成一部作品的文学赏析。这种交叉互动的立体模式,体现了影片、原著、教师之间较为灵活的教学模式。2.教师与学生、学生与名著改编电影也有交互式信息传递,充分体现了自主学习的终极目的。一部作品因为不同的读者,不同的时代,不同的阅历或背景等多重因素,被呈现出多样的解读方式。因而,电影成为了 “教师和学生进行互动的良好媒介,有助于改变文学课沉闷的教师一言堂局面”[12]。

同时,该教学探索也面临如下几点挑战:一是备课任务挑战大。上课之初,授课教师需要花大量的时间阅读文学文本,搜集资料,制作课件,遴选作品,还要选择影片,确定主题,学习一些有关电影知识等,任务重,难度大。二是影片寻找困难。限于影片发行、版权等原因,能在国内找到的比较有代表性的作品少之又少。三是训练次数有限。鉴于内容多,用时长等原因,一个学期只能进行几次训练。四是学生准备不足。学生们对授课主题的认识往往比较肤浅、感性,虽然经过课堂点拨和导入,学生的认知水平有了提高,但训练次数有限,教师只能引领学生们打开通往英美文学圣殿的门。

三、结语

在新信息技术的背景下,英美文学教学面临巨大的挑战,教师把名著改编电影引入课堂,通过构建多方位立体型的教学模式,打破了外语教学的传统格局,突破文学史+选读传统教学模式,即 “‘语录式’选读,破坏了作品的完整性,或掐头去尾,或有头无尾,或去头留尾”[5]26,实现了交互性课堂教学模式,达到了培养学生自主学习的目标要求。实践证明:这种模式是可行的。但仍需后来的研究者和实践者勇于尝试,使之更加适应新时代不同地区、不同层次乃至不同教师教学风格的教学需要。