江南制造局翻译馆的译书方法

——以傅兰雅为中心的考察

2020-12-09张美平

张美平

(浙江树人大学 人文与外国语学院,浙江 杭州310015)

傅兰雅(John Fryer,1839—1928)是来自英国的传教士,于1861年来华从事教育、报刊编辑等文化传播活动。1868年5月,受上海江南制造局总办冯焌光之邀,正式入职该局,主持其下属机构翻译馆的西书译介工作,由此启动了中国近代历史上规模最大、成效最为显著的西书翻译运动。以他为首席翻译的翻译馆沿袭起源于东汉、在晚明前清时期普遍采用的西书翻译的老办法——“西译中述”,即“译书率皆一人口授,一人笔述”(1)梁启超:《西学书目表序例》,出自张静庐:《中国近现代出版史料》(近代初编),上海上杂出版社1953 年版,第60页。,这种由中外人士合作的口译和笔述相结合的模式,在近代中国最大的官办译书机构翻译馆里更是得到了广泛运用。借助这种方式,傅兰雅和徐寿等中方合作者以翻译馆为平台,为近代中国贡献了140余部西方科学书籍,为早期中国的现代化事业提供了重要的知识资源和思想资源。

作为曾经流行约1 500年的译介外来书籍的老办法,“西译中述”(2)中国有明确文献记载的“西译中述”活动已有约1 500年的历史。前秦皇帝苻坚(338—385)命赵政和道安开设译场,集体翻译佛经。译场分工明确,除口授、传言和笔受外,还有记录(梵文)、正义和校对三道工序。参见方梦之:《译学词典》,上海外语教育出版社2004年版,第355页。傅兰雅主持的翻译馆也基本采用这种方法,只是译员构成更为简化,一般是口译1人,笔述1人,有时另加校对一二人。受到了学界的重视,除了在相关研究中提及以外,于醒民(1985)(3)于醒民:《近代来华基督教传教士译著中的代笔问题》,《社会科学研究》1985年第4期,第59-63页。、傅良瑜(2005)(4)傅良瑜:《江南制造局翻译馆翻译西书方法考》,《教育资料与图书馆学》2005年第2期,第119-127页。以及夏晶(2011)(5)夏晶:《晚清科技术语的翻译——以傅兰雅为中心》,武汉大学2011年博士学位论文,第2页。等还对此作了专题研究。笔者认为,现有的研究不够充分,仍须深入探讨。

一、“西译中述”运用的背景

(一)缺乏经过系统训练的西学和外文人才

一个能够独立翻译的译者至少应具备以下三个条件:一是通晓外文;二是精通母语;三是熟练掌握相关学科的知识。按此条件,在1895年之前,除严复外,几乎没有人能够独立从事翻译工作,不通西文的徐寿等人做不到,在华西人也做不到。傅兰雅来翻译馆之前,已有7年在华从事汉语学习、教学与管理以及报刊编辑的经历。他汉文功底深厚,写作能力强,进行一般性的翻译毫无问题。但为何没有像严复那样独立翻译,而要找助手为其笔述?这里涉及专业素养问题。严复中学根基深厚,又在福州船政学堂和英国皇家海军学院学习,浸淫西学多年。在英留学期间,除专业学习以外,他还专门研究西方的社会、政治、经济和法律制度(6)张美平:《晚晴外语教学研究》,中国社会科学出版社2011年版,第311页。。所以,他翻译《天演论》《原富》《法意》等专业性较强的西学著作时,都能得心应手。傅兰雅是一个仅接受过当下所说的通识教育的师范生,尚未深入内容艰深的专业领域。尽管具备了一定的数理化等基础学科的知识,但他所受的科学教育相当有限。他自称“半瓶子醋”(only a half-educated man)(7)Ferdinand D, The John Fryer Papers,广西师范大学出版社2010年版,第414页。,这虽有自谦的成分,但科学素养不足无疑是不争的事实。姚崧龄说:“傅兰雅加入翻译馆后,日夜从事科学之自修,以期无负委任,缘彼对于科学,本属门外汉也。”(8)姚崧龄:《影响我国维新的几个外国人》,台湾传记文学出版社1985年版,第46页。江南制造局高薪礼聘其为专职翻译,要求翻译的学科非常广泛,涉及数理化、机械、制造、矿学和兵工等数十个学科领域。洋务派准备引进这些学科领域的知识,大都是国人闻所未闻、见所未见的新生事物,没有与之相对应的科学术语。因此,要胜任移植西学的使命,译者必须是擅长相关领域的专门家。对傅兰雅而言,绝大多数的学科都很隔膜,他说:“我必须努力学习,以便跟我的职责相匹配。”(9)Ferdinand D, The John Fryer Papers,广西师范大学出版社2010年版,第414页。可见,傅兰雅难以单独承担起移植西学的使命。

再来看当时中国的社会环境。以移植西方知识和技术为职志的洋务运动启动之前,虽然西方传教士引进过少量的数学、天文等西学知识,但总体而言,当时中国仍处于西学荒漠之中。其原因在于通晓西学的外文人才极度缺乏,无法进行有效的西学移植。翻译馆创办时,全国仅有北京、上海、广东3所同文馆,虽系官办,但招收的人数极少。如北京同文馆创办时,其英文馆仅招10名学员,后来的俄文馆、法文馆也各招10名。沪、粤两馆和京馆一样,招生人数很少,学制3年。这些新式学堂教授外文和西学的程度较浅,相当于中小学程度。此外,一些教会学堂也教授一些简单的外文和西学。尽管这些官办学堂培养了钟天纬、凤仪等优秀人才,但总体而言,这些学堂学生的外文和西学程度非常有限,很难胜任独立移植西学的使命。可以说,当时通晓中外语文和西学的本土译者凤毛麟角,找寻像严复这样贯通中西的大家,有如大海捞针。

(二)缺乏具有深邃旧学基础又有新学背景的人才

笔述所使用的语言必须是正统地道的古代汉语,因为现代白话文是在新文化运动以后才在社会上普遍使用的。而当时形势的要求,不仅要引进西学知识,还要让身处一线的接受中国传统文化教育的管理者、工程技术人员和学堂教习等,借助译本了解和掌握所引进的知识。客观地说,善说华语者车载斗量,但要让他们驾轻就熟,用中国地道的古汉语进行笔述,其难度犹如登天。李提摩太(Timothy Richard)、李佳白(Gilbert Reid)在华40多年,有传教、从事慈善、创办机构以及编辑中文刊物等经历,称得上是社会活动家和汉学权威,但深奥晦涩的古汉语仍让其沮丧万分,“中国文字之繁难,读书者费十年之功而犹不能尽识群书之字(李提摩太)”;“我等外国人实在看不明白中国书(李佳白)”(10)于醒民:《近代来华基督教传教士译著中的代笔问题》,《社会科学研究》1985年第4期,第59-63页。。所以,笔述的重任落在了虽不通西文、但具有深邃旧学基础、又有新学知识背景的中国学者身上。

(三)上海人才荟萃,为“西译中述”创造必要条件

上海汇聚了当时中国最优秀的外语和西学人才(11)中国在第一次鸦片战争中被击败,被迫签订《中英南京条约》。条约规定“五口通商”,即上海、广州、福州、厦门、宁波,允许洋人进入上述五地居住、经商、办厂、兴学等。1843年,上海正式开埠,成为中国第一个向西方开放的城市。经过十余年的发展,上海取代广州,成为当时中国最大的商贸城市。1861年,洋务运动启动后,拥有不同背景的洋人纷至沓来,从事传教、教育、医务、经商和兴办企业等各类活动。。自1807年英国传教士马礼逊抵达中国澳门开始,各个层次和类别的西籍人士先后踏入中土,其中不乏傅兰雅、林乐知等具有真才实学、关心中国发展的传教士。这些人以英法等语言为母语,大多具有较好的西学基础,又通晓汉语,进入翻译馆之前都有一定的翻译和教学经历,这是很好的可资利用的资源。上海也是洋务派的标杆企业江南制造局的所在地,拥有众多精通近代科学的技术精英,“徐雪村(即徐寿)识辨五材,化分矿产;贾步纬胸罗历宿,考验玑衡;功参岐伯,赵静涵(即赵元益)医理纂明;步计大章,李丹崖(即李凤苞)地舆熟识;更有数通算学,莫不为妙畴人”(12)《格致汇编》正月卷,卷首,1877年3月。。而且他们自小接受私塾教育,拥有深邃的传统文化功底。这些科技精英在与傅兰雅等西人的合作中,能以明白晓畅的语言阐释近代西方高深莫测、晦涩难懂的科技知识。

综上,由于历史条件所限,以英法等语言为母语,掌握西方科学和初步汉语能力的西方学者与以汉语为母语的中国技术精英携手,以“西译中述”为手段,成就了翻译馆的辉煌。

二、“西译中述”在傅兰雅及其团队中的应用

(一)知识准备

为傅兰雅笔述的21位中国学者,分别来自史学、农学、工艺、数学、化学、重学、医学、测绘、矿学、航海、机械、法政、海防和兵学14个领域,这对于仅有普通师范教育背景的傅兰雅而言是极大的考验和挑战。为了能顺利进行西书译介,傅兰雅一边翻译、一边学习,进行必要的知识储备。1868年7月11日,他在致函约翰逊时提及他从事译事工作的同时,还得钻研相关学科的知识。“目前我所从事的工作绝对让我感到无比快乐。我热爱科学,但没有时间或机会去从事科学活动。现在它成了我的工作,一份非常快乐的工作。我非常热心地从事科学活动,虽不可能成为科学家,但我渴望精通它的若干学科。我已同时学习和翻译三种科目:上午学习和研究煤、采煤及各种相关事项,下午专研化学,晚上学习声学。”(13)Ferdinand D,The John Fryer Papers,广西师范大学出版社2010年版,第368页;第414-415页;第32页。

傅兰雅除了不断刻苦进修相关学科知识以外,还置身于古人所说的“庄岳”之间,不仅和中国学者一起译书,而且一起生活,锤炼汉语口语,特别是专业知识的口语表达。“中国人很容易相处。他们对我,比对那些和我在中国有联系的欧洲人更加充满善意,更加公平……有一个顶戴花翎的知县级别的中国小伙子,几乎已成为我的兄弟了。我们一起勤奋地译书。他经常来到我的住处,和我一起用餐,他的名字叫徐仲虎(即徐建寅)……现在我们相处非常和谐。他甚至说不会视他所遇见的其他我的同胞为蛮夷那样对待我。相反,他视我为他们中的一员……在我现在的工作中,和中国人联系非常密切,说汉语的机会远超英语,我已成为半个中国人啦。”(14)Ferdinand D,The John Fryer Papers,广西师范大学出版社2010年版,第368页;第414-415页;第32页。

正因为经年累月的学习、积累,傅兰雅打下了深厚的中文和近代西方知识的基础,极大地方便了他的口译工作。“当时绝大多数的译者用自己熟悉的方言译出自己想要表达的内容。然后由中国笔述者记录下来加以润色,使之符合文理。傅兰雅博士和丁韪良博士是仅有的能按中国文字表达习惯向笔述者准确地传达信息的人。他们无须中国助手润饰,直接传达自己的思想,从而为世人所知。”(15)Ferdinand D,The John Fryer Papers,广西师范大学出版社2010年版,第368页;第414-415页;第32页。华蘅芳是傅兰雅最重要的合作者之一,在《代数术·序》中说,傅氏“一日数千言,不厌其艰苦,凡两月而脱稿缮写付梓”(16)傅兰雅口译,华蘅芳笔述:《代数术·序》,江南制造局1872年版。。

(二)合作译书

翻译馆创办以后,制造局总办冯焌光先后将傅兰雅等中外才俊网罗至麾下,如美国的金楷理、林乐知、玛高温,英国的伟烈亚力等,中方有徐寿、华蘅芳、王德均、徐建寅、李凤苞等人。翻译馆(1868—1913)在运行的46年时间里,共聘译员可考者63人,其中西人9人、华人译员54人(17)元青、齐君:《过渡时代的译才:江南制造局翻译馆的中国译员群体探析》,《安徽史学》2016年第2期,第32-43页。。口译者大都为西人,也有少数接受过新式学堂外语教育或留学归国的华人学者。华人译员大都充任笔述,“协同司事,日与西人口讲笔述,悉心研究”(18)《海防档·丙·机器局(一)》,台湾研究院近代史研究所1957年版,第102页。。“口讲笔述”即西人口译、华人笔述的“西译中述”。时人记述:“制造总局翻译之书,必先将所译者令西人熟览,且义理使之胸中雪亮,本末瞭然,方与华士同译,举西士之义逐句读成华句,华士以笔述之……既译之后,华士将初稿改正润色,俾合于中国之法。”(19)于醒民:《近代来华基督教传教士译著中的代笔问题》,《社会科学研究》1985年第4期,第59-63页。

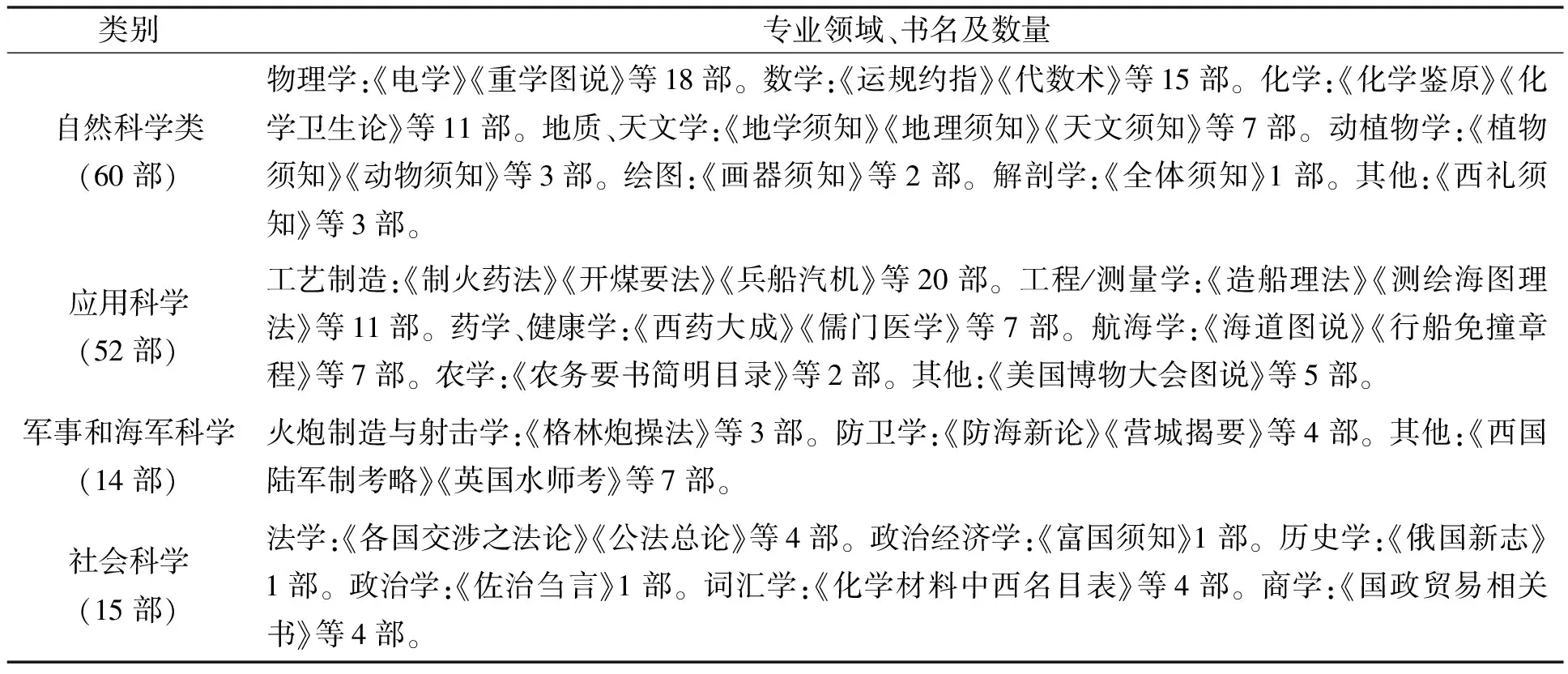

口译者当中,傅兰雅是最为杰出的一位,成果最多。自1867年与徐建寅合译《运规约指》开始,至20世纪初,他一共翻译了140余部反映西方科学技术发展水平的西学书籍(见表1),涉及物理学、数学、化学和机械学等约20个学科领域。

表1 傅译西书简表

以傅兰雅、徐寿为代表的翻译馆中外翻译家们通过“西译中述”模式,秉承“因制造而译书”之理念,创造了近代翻译史上最为辉煌的成绩。“阅数年,书成数百种。于是泰西声、光、化、电、营阵、军械各种实学遂以大明,此为欧西文明输入我国之嚆矢也。”(20)徐珂:《徐雪村主译西书》,出自:《清稗类钞(第8册)》,中华书局1986年版,第4033页。

(三)“西译中述”的特点和要求

“西译中述”为近代大规模的西学翻译运动提供了方法,使“欧西文明输入我国”成为可能。倘若没有“西译中述”,就没有大量西书的引进,中国的现代化运动将会受到影响。通过“西译中述”,口译和笔述双方通力合作,实现知识结构、语言表达、思维方式和译述方法等方面的优势互补,产生了许多佳作。然而,这一模式对译述两端的要求较高。首先,就口译者而言,不仅要求具备较好的专业基础,而且要求通晓译入语及其使用规范。傅兰雅和华蘅芳合作译书时,在华居住已有10年,且有在多个文教机构从事教学、管理和编辑刊物的经历,对汉语的使用相当娴熟。英语是其母语,能较好地理解原著的内容,并以流畅的汉语将所译内容传递给笔述者。其次,对笔述者而言,既要精通专业知识,又要有深厚的汉语言基础。华蘅芳旧学功底深厚,虽不通西文,但精通数学,有《开方别术》《数根术解》《开方古义》《积较术》《学算笔谈》等多部数学专著面世,因而不仅能在数学领域和通晓汉语的傅兰雅进行对话、磋商,而且能以专业语言将近代西方数学成功移植中国。因此,傅、徐合作翻译的西书大都质量上乘。如25卷本《代数术》,“为代数之丛书,较《代数学》及《代数备旨》为详备,编辑既精,译笔尤善,为算学家必读之书”(21)翻译馆编:《江南制造局译书提要》,江南制造局1909年版,第30页。。因此,作为译述两端的傅、徐,在具备良好的语言和专业知识的情况下,“西译中述”模式便利其互相切磋译艺,共享智慧。他们在固定的时间及地点,一边进行译述,一边切磋译艺,诚如傅兰雅所说:“若有难言处,则与华士斟酌何法可明;若华士有不明处,则讲明之。”(22)傅兰雅:《译书事略(四)》,出自:《格致汇编》1880年版,第9页。互相切磋、斟酌,能够在一定程度上避免其中一方的疏忽、漏译、误译,保持译述文本的准确性,这对双方来说都是很好的学习和提高机会,这是个人独立译介所不具备的优势。

值得一提的是,在为傅兰雅笔述的华蘅芳等21位华人学者中,钟天纬、应祖锡和李岳衡三人毕业于上海广方言馆、京师同文馆等外国语文学堂,其接受英文教育的背景更方便其与口译者沟通,为译出较高质量文本提供了条件。如傅兰雅和应祖锡合译的《佐治刍言》受到梁启超的推崇。他说,该书“皆用几何公论,探本穷源,论政治最通之书”(23)梁启超:《读西学之法》,出自夏晓虹辑:《饮冰室合集·集外文(下册)》,北京大学出版社2005年版,第1165页。。

可见,“西译中述”对口译者和笔述者都有很高的要求,不仅需要高效的协同合作机制,还要在共有知识、表达能力等方面实现匹配,否则既难取得满意的效果,也会在心理、表达等方面给对方带来异常恐怖的折磨,特别是在口译一方表现不佳时,这种折磨尤其明显。玛高温在口译《地学浅释》时,让笔述者华蘅芳吃尽了苦头。玛高温“于中土之学不甚周知”,华蘅芳则“于西国文字未能通晓”,这一状况使双方的合作变得异常艰难。华氏是一位数学家,几乎不通地学,既要面对众多的“名目”“头绪”,又不能阅读英语原文,仅靠玛氏的面部表情和手势才能勉强进行笔述。但是,“其所记之事迹每离奇恍惚,迥出于寻常意计之外,而文理辞句又颠倒重复而不易明”,加上华氏居住环境恶劣使其“忽患血痢之症,日夜数十次,恹恹无复人色”,差一点魂归天国,从此“精力亦大衰”(24)玛高温口译,华蘅芳笔述:《地学浅释(卷一)》,1896年小仓山房校印,序。。玛高温是一位医生,1841年来华,但他掌握的中国语言文化和科学知识不足以完全胜任西学知识的口译。加上他忙于传教、行医及社会活动,在译书时间的安排上显得捉襟见肘。而且,地学并非他的专长,所以,口译起来相当困难。

同样,笔述者如果文笔欠佳或语言表达不清,也会造成口译者的误解,导致沟通受阻。1869年11月,傅兰雅在致函其亲友时述及其和徐建寅初次合作时,很难听懂后者的话,因为他讲的是一种非常特殊的方言(25)Ferdinand D,The John Fryer Papers,广西师范大学出版社2010年版,第415页。。在部分受诟病的馆译西书中,语言表达粗糙、知识传递失真等问题,虽有不少系口译一方所致,但笔述者的话语表达也是不容忽视的因素。

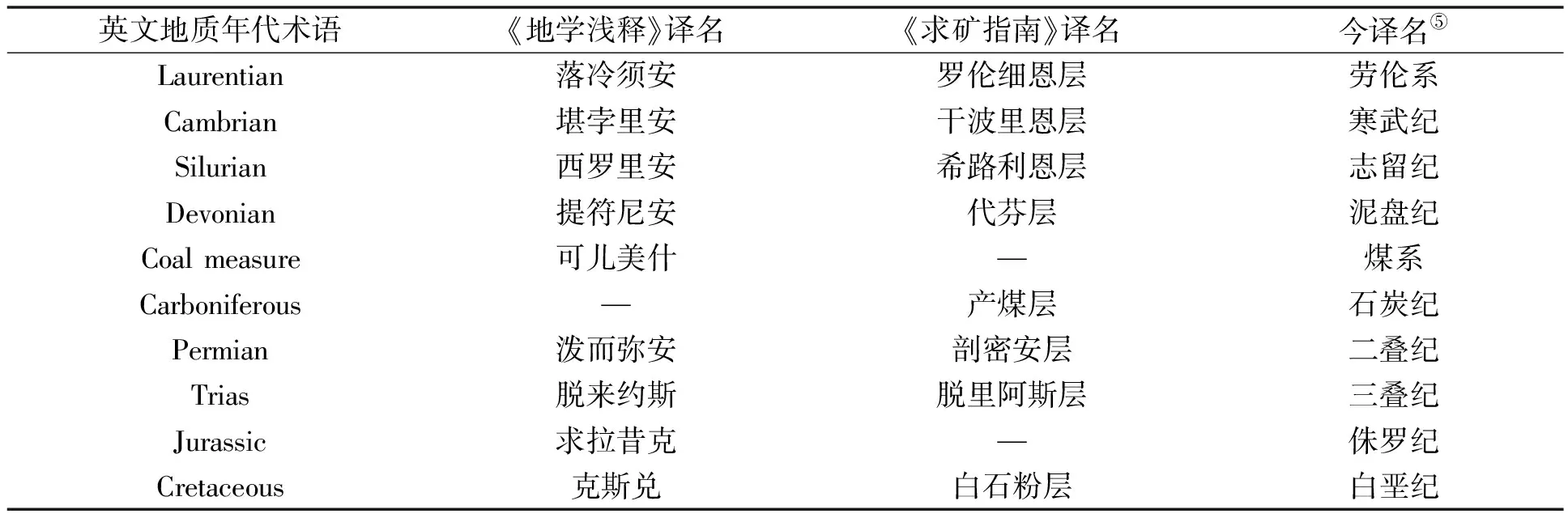

由于教育背景、学科素养、领悟力以及汉语表达能力等方面的差异,不同的译者对同一专业术语的理解和表达同样存在差异,从而造成同一事物的名称存在两个及以上的中译名,其直接后果是影响了西学知识在中国的传播与普及。玛高温口译、华蘅芳笔述的《地学浅释》和傅兰雅口译、潘松笔述的《求矿指南》中,同一地质年代术语的中译名完全不同(见表2)。类似情况,在翻译馆所译的西书中并不少见。

表2 《地学浅释》与《求矿指南》译名比较

三、“西译中述”的影响与问题

(一)影响

通过“西译中述”,傅兰雅等人翻译了大量的西学著作,在近代中国产生重大影响。首先,培养了一批博通中西之学的新式知识分子,为近代中国的社会变革提供人才资源。翻译馆的中方笔述人员中,科举正途(即进士、举人、秀才)出身者仅占32%。其余是贡生、监生、诸生等学生群体以及仅接受过私塾教育的平民,他们都是科举时代的底层知识分子(26)齐君:《近代“笔受”译员群体探析——以江南制造局翻译为中心的考察》,《历史教学》2017年第11期,第46-52页。。这些人当中,虽然功名最高的是江衡、王季烈,两人是进士,但其进士身份是在离馆后获得的,因而实际最高的是举人(丁树棠、应祖锡、赵元益、周郇),大部分人都是秀才以下的平民。在科举时代,没有秀才(27)明清时期,秀才是指通过了科举中院试(即在县或府里参加由省里的提督学政主持的考试)的生员,属士大夫中的最基层,大致相当于现在的乡镇公务员。以上的功名,一般不能算作人才。但是,洋务派人士主持的江南制造局,从当时国家急需先进的西方科技的现实出发,不拘一格,将散落民间的没有功名却有真才实学的普通士人网罗其间,让他们发挥既有深邃旧学根基又有新学知识的优势,从事西书译介。他们在为国家引进新学知识的同时,获得了证明自身价值的机会,也获得了才学、人格、精神的成长。李凤苞自幼接受中国传统语言文化教育,爱好历算,精于测绘,在馆翻译了《克虏伯炮说》《营垒图说》等10余部西书。通过翻译馆的历练,又进一步扩大了他的眼界,为他从事洋务、驻节海外打下了必要的知识基础。1877年3月,他率领严宗光(即严复)、刘步蟾、萨镇冰、邓世昌等12名福建船政学堂学生前往英国学习海军,并出任留学生监督。这些学生学成后先后担任军政要职,如北洋舰队12艘主力舰的管带(舰长)中,留英学生占了7名;萨镇冰在民国时期担任海军总长;1878—1885年间,李凤苞又兼任出使奥、意、荷、法等国大臣。“他久驻国外,熟悉洋务,是中国历史上第一个提出旅顺为北京东方门户,应建立军港的建议,并前往考察旅大形势,确立其为海防重镇而付诸实施,这就是后来旅大和威海、大沽成为三角防御体系,保卫京津的海上长城的始肇。”(28)邹振环:《江南制造局翻译馆与近代上海译才高地的构筑》,《东方翻译》2009年第2期,第41-49页。赵元益精于医学、格致之学,在馆翻译西书20余部,其数量仅次于徐寿父子。1889年,他接受派遣,前往英、法、比、意等国使馆工作。1897年,与董康等人创立上海“译书公会”,并创办《译书公会报》,传播西方知识。同年,他与吴仲韬创立上海著名的医界团体——医学善会。王韬去世后,他主持上海格致书院工作,为国家培养近代科技人才。瞿昂来在馆主要从事交涉、军史、格致等领域的笔述,并兼任上海广方言馆的英文教习。他思想进步,曾任维新派刊物《经世报》编辑。

其次,实现对部分封建士大夫和普通民众基本的西学知识启蒙,为近代中国思想现代化奠定基础。馆译西书事关国计民生和国家发展与安全,大部分是中国迈向现代化进程中所急需的。这些译著中所承载的内容,虽然有些已过时,而且简单浅显,系启蒙类读物,但对仍处于“学问饥饿”时期的中国来说,弥足珍贵。馆译西书虽没有给中国带来富强,却推动了中国知识界的思想解放,有力地影响了中国知识分子。当时维新领袖们所掌握的西学知识,除严复等个别人外,大都从制造局等译书机构所翻译的书籍中得来(29)张美平:《翻译一事,系制造之根本——江南制造局的翻译及其影响》,《中国翻译》2010年第6期,第38-42页。。1882年,康有为参加北京乡试,归途经过上海,悉数购买翻译馆及教会机构翻译的西书,“以其天禀学识,别有会悟,能举一反三,因小以知大,自是于其学力中,别开一境界”(30)梁启超:《饮冰室合集之二》,中华书局1989年版。。其弟子梁启超也受益于馆译西书的启蒙。莱文森说,1890年,这个伟大的世界开始和梁启超对话,梁是中国最有影响的政论家之一。在一次访问上海时,他虽然买不起制造局的西书,但他能够找来阅读。在6年后写的一篇文章中提到,1890这一年是他人生中重要的分水岭(31)Joseph L, Liang Ch’i-Ch’ao and the Mind of Modern China, Harvard University Press, 1953, p.17.。可见,阅读馆译西书,使康、梁等人有机会洞察更广阔的世界。

钟天纬是平民知识分子成长的典型。他长期在翻译馆工作,与傅兰雅合作译书共8种,校勘1种,凡35册66卷。他在广方言馆仅接受过基本的英语和西学训练,其深厚的西学素养是在翻译馆翻译、学习的过程中习得的。他撰写的文章在傅兰雅、王韬主持的上海格致书院课艺征文中斩获超等、一至四等奖,“先后有10多篇文章收录在影响很大的‘经世文编’中,足见他对时务的评判和见解达到了极高水平”(32)薛毓良:《钟天纬传》,上海社会科学出版社2011年版,第62页。。仅《皇朝经世文三编》就收录了《西学古今辨》等7篇文章。其《中西格致形而上与形而下之别》等多篇文章中的一些观点,对新文化运动产生较大影响。他有强烈的国家安全意识,警惕列强的侵略野心,为加强国防出谋划策。有论者认为,在19世纪80年代末至90年代初,或者说在严复之前,论对西学理解的程度,钟天纬不光在上海,就是在整个中国,无出其右(33)熊月之:《序言》,出自薛毓良:《钟天纬传》,上海社会科学出版社2011年版,第4页。。

(二)存在的问题

对于“西译中述”,外交家、语言学家马建忠却持否定态度。他说,“今之译者”或请稍通华语之西人为其口译,笔述者则“为仿佛摹写其词中所欲达之意”。若未能解其意,笔述者则会“参己意而武断其间”。由通洋文而不识汉文、通汉文而不识洋文者所译的西书,“皆驳杂迂讹,为天下识者所鄙夷而讪笑”(34)郑振铎编:《晚清文选》,中国社会科学出版社2002年版,第511页。。马建忠所言虽有偏颇,但也反映了“西译中述”在实践中遇到的问题:一是笔述者随意增删。时人提及:当时存在“惟华士改正”“只要合于中国之法”“而不必西人核对”的情况,从而使笔述者的增删之权极大(35)于醒民:《近代来华基督教传教士译著中的代笔问题》,《社会科学研究》1985年第4期,第59-63页。,导致译文的准确性难以保证。二是译述人员的专业素养参差不齐,使部分译书质量存在问题。吴妍人曾供职江南制造局,在其《二十年目睹之怪现状》中,借小说人物之口抨击部分馆译书籍的质量。他说有的译书“作为谈天的材料,是用得着的;若是打算从这上头长学问,却是不能”。译员“始终是这一个人,难道这个人就能晓尽了天文、地理、机器、声光、电化各门么……谈何容易,就胡乱可以译得!只怕许多名目还闹不清楚呢?何况又两个人对译,这又多隔了一层膜了。”(36)吴妍人:《二十年目睹之怪现状》,人民文学出版社2000年版,第262-264页。

四、结 语

金圣华说:“翻译是一件吃力不讨好的工作,像一座桥,而‘译者’就是‘驿者’,经年累月,奔波往返于连接两岸的译桥上,不管天晴天阴,日晒雨淋,春风和煦或秋风萧索,总是身负重担在长桥上不停地来来回回。”(37)金圣华:《桥畔译谈新编》,外语教学与研究出版社2014年版,第4-5页。在中西文化交流中,傅兰雅就是这样的“驿者”。他忍受常人难以忍受的艰难,将妻女放在英国,以期有更多的精力投入到西学译介事业中去。除了主持益智书会和格致书院的日常工作、编辑《格致汇编》、参与新式学堂的外语教学以外,傅兰雅以翻译为中心,几无空闲时间。作为一名只有普通师范教育背景的职业翻译家,他要面对如此多“无聊”“吃力不讨好”的多学科领域的西学书籍,如果没有海量的时间投入学习,没有“强烈的责任感”和“坚定的信念”(38)John Fryer, An Account of the Department for the Translation of Foreign Books at the Kiangnan Arsenal, The North-China Herald and Supreme Court & Consular Gazette, 1880, p.81.,是无论如何都做不到的。凭着顽强的意志,他为中国贡献了140余部西书,占240余部馆译西书的58%。在通过译本“成了学习西方科学的主要途径”的背景下,这些知识和精神产品,不仅成为士大夫和平民知识分子的启蒙读物,而且被当作课本,登上了清末新式学堂的书桌,甚至在甲午战后的兴学高潮和救亡图存运动中“被销售一空”(39)张美平:《傅兰雅与益智书会的译名统一与标准化》,《外国语文》2020年第2期,第121-127页。,出现小型印书作坊靠盗印馆译西书发财的景象(40)Ferdinand D,The John Fryer Papers,广西师范大学出版社2010年版,第418页。。

其实,在严复独立译介西学之前,翻译界只能采用“西译中述”模式,而且是唯一可行的模式,诚如论者所云:“早期口译笔述的方法虽说无奈,也算是当时最善之事了。”(41)傅良瑜:《江南制造局翻译馆翻译西书方法考》,《教育资料与图书馆学》2005年第3期,第119-127页。当然,这一模式存在诸多缺陷,但它作为“近代新词语创制路程中被界定为是一种‘过渡形态’”(42)夏晶:《晚清科技术语的翻译——以傅兰雅为中心》,武汉大学2011年博士学位论文,第2页;第34-35页。,迎合了近代早期中国向西方世界求知的迫切要求,是中国早期知识分子在不通外文的“坡行”阶段不得不依赖的一种译介手段。即便它有艰难晦涩、概念混乱、与原文出入较大的毛病,但是在那个风气未开的年代,对于对西学求知若渴的中国知识分子来说仍弥足珍贵(43)夏晶:《晚清科技术语的翻译——以傅兰雅为中心》,武汉大学2011年博士学位论文,第2页;第34-35页。。况且,在这一模式下,中外学者译介了许多质量上乘的书籍,得到了社会的广泛好评。即便在今天,这种利用在各自领域独当一面的语言专家和技术精英合作翻译的做法,仍有借鉴价值,不仅能够避免很多翻译笑话,而且能大大提高翻译文本的质量。

总之,以傅兰雅为中心的中外翻译家团队,在“合作的过程中饱浸西学,成为近代最早系统接触西学的知识分子,他们在译书事业中殚精竭虑,创榛辟莽”(44)元青、齐君:《过渡时代的译才:江南制造局翻译馆的中国译员群体探析》,《安徽史学》2016年第2期,第32-43页。,充分、恰当、合理地利用“西译中述”,为在现代化进程中艰难行进的中国贡献了数量庞大的知识和精神产品,功不可没。