涉外知识产权侵权法律适用规范释义与完善

2020-12-01彭思彬

彭思彬

2011 年4 月1 日开始施行的《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》(以下称《法律适用法》)第七章第50 条规定,“知识产权的侵权责任,适用被请求保护地法律,当事人也可以在侵权行为发生后协议选择适用法院地法律”。该条规定了我国涉外知识产权侵权法律关系的法律适用规则,体现了我国充分尊重知识产权“地域性”的整体态度,其所采纳的方法也是符合国际趋势的,此种做法值得肯定。但从我国涉外知识产权侵权案件审判实践来看,对该条的适用存在一些理解的误区以及适用规范性上的问题,这也突显了对我国涉外知识产权侵权法律适用规范的释义进行完善的必要性。其中,何为“被请求保护国”的清晰释明应首当其要。本文力图通过对我国涉外知识产权侵权审判实践案例的统计和剖析,总结涉外知识产权侵权法律适用规范在司法实践适用中的问题。在此基础上,本文重点厘清“被请求保护地”与“法院地”及“侵权行为地”三者的区别,并通过对国外相关知识产权国际私法示范法和欧盟统一知识产权国际私法成文法的借鉴,提出明确界定“被请求保护地”的方法,同时也对《法律适用法》第50 条“意思自治适用法院地法”的完善提出建议。希冀上述讨论能够为涉外知识产权审判的法律适用实践提供参考借鉴。

一、释义之必要:涉外知识产权侵权法律适用规范司法实践运用中存在的问题

(一)运用法律适用规范前置选法的思维还未普及和明确

在我国涉外知识产权侵权案件的审判实践中,法官未进行任何法律选择,将涉外案件直接等同于纯国内案件而适用我国知识产权实体法的做法较为常见。

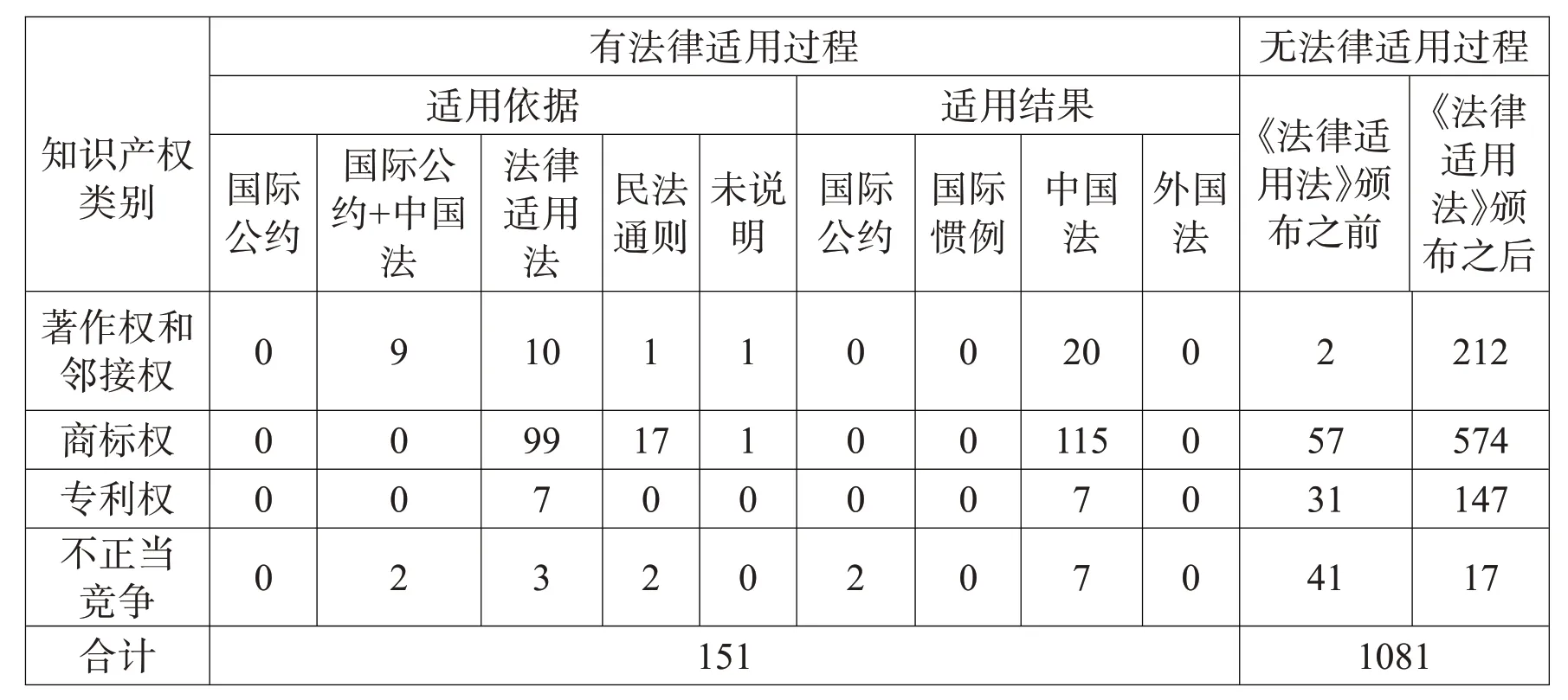

笔者曾对知识产权裁判文书网及中国裁判文书网中截至2020 年1 月已公布的1232例涉外知识产权侵权案件的法律适用进行了统计,呈现为表1的数据统计情况。

表1 涉外知识产权侵权案件法律适用状况总体统计表

由表1 可知,不管是在《法律适用法》颁布之前还是之后,我国大多数法院在涉外知识产权侵权案件审判过程中,一般都未进行法律适用问题的分析,将涉外案件直接等同于纯国内案件适用我国知识产权实体法。在已公布的1232 件涉外侵权案件中,仅151 个案件有法律适用过程,未进行法律适用过程分析的案件占总数的87.74%。很显然,运用冲突规范在案件实体审判前来前置选择法律的思维在涉外知识产权侵权领域还没有普及和被运用。上述法律适用思维显然和最高人民法院2000 年《关于审理和执行涉外民商事案件应当注意的几个问题的通知》中指出的“各级人民法院必须严格依照冲突规范适用处理案件的民商事法律,切实做到依法公开、公正、及时、平等地保护国内外当事人的合法权益”的宗旨以及2001 年《法律适用法》中新增一章来专门规定涉外知识产权纠纷之冲突规范的立法精神相违背。

这种对《法律适用法》和我国知识产权实体法适用关系之间的认识甚至直接在最高人民法院的再审案件中出现。例如,在华盖创意(北京)图像技术有限公司与绵阳晚报社侵害著作权纠纷案中,绵阳晚报社不服四川省高级人民法院(以下称“二审法院”)民事判决,以“一审、二审法院适用法律错误”向最高人民法院申请再审,再审申请人提出的相关理由具体为:第一,依据我国《法律适用法》的规定,本案中美国Getty公司是否对涉案图片享有著作权本身是尚待解决的问题,同时我国是否涉案图片的“被请求保护地”也仍有待确定,因而一、二审法院直接适用我国《著作权法》来确定诉争作品的权利归属,是错误的;第二,本案双方当事人并未有协议选择适用我国法律,因而适用我国《著作权法》来确定侵权责任错误。针对再审申请人根据《法律适用法》提出的质疑,最高人民法院认为,本案一审、二审法院认定的侵权行为发生在《法律适用法》施行之前,故该法对本案没有溯及力;即便涉案侵权行为发生在《法律适用法》施行之后,因该法与《著作权法》在法律适用上不存在冲突,故一审、二审法院适用我国《著作权法》审理本案,并无不当。①参见最高人民法院〔2014〕民申字第971号裁定书。

笔者认为,最高人民法院上述答复中认为“即便涉案侵权行为发生在《法律适用法》施行之后,《法律适用法》与《著作权法》在法律适用上不存在冲突”这一认定的表述不仅未能解释申请人提出的为何“直接适用我国《著作权法》”的质疑,在表述上也不够妥当,容易混淆《法律适用法》和《著作权法》的性质。前者是“法律适用法”而后者是依据“法律适用法”可能被选择适用的“实体法”,在性质上虽不相同,但却存在适用上的先后顺序。

上述在涉外民商事纠纷中未选法而直接适用本国实体法的错误做法虽然在其他民商事权利领域也存在,但在涉外知识产权领域体现得最频繁。这种现象与知识产权被认为具有极强的“地域性”有关,更缘于我国法律和司法解释忽视对“被请求保护地”的解释和界定,导致我国《法律适用法》第50 条中的“被请求保护地”常常被与“法院地”和“侵权行为地”这另外两个概念混淆。

(二)忽视对“被请求保护地”的解释界定,将其与“法院地”“侵权行为地”混淆

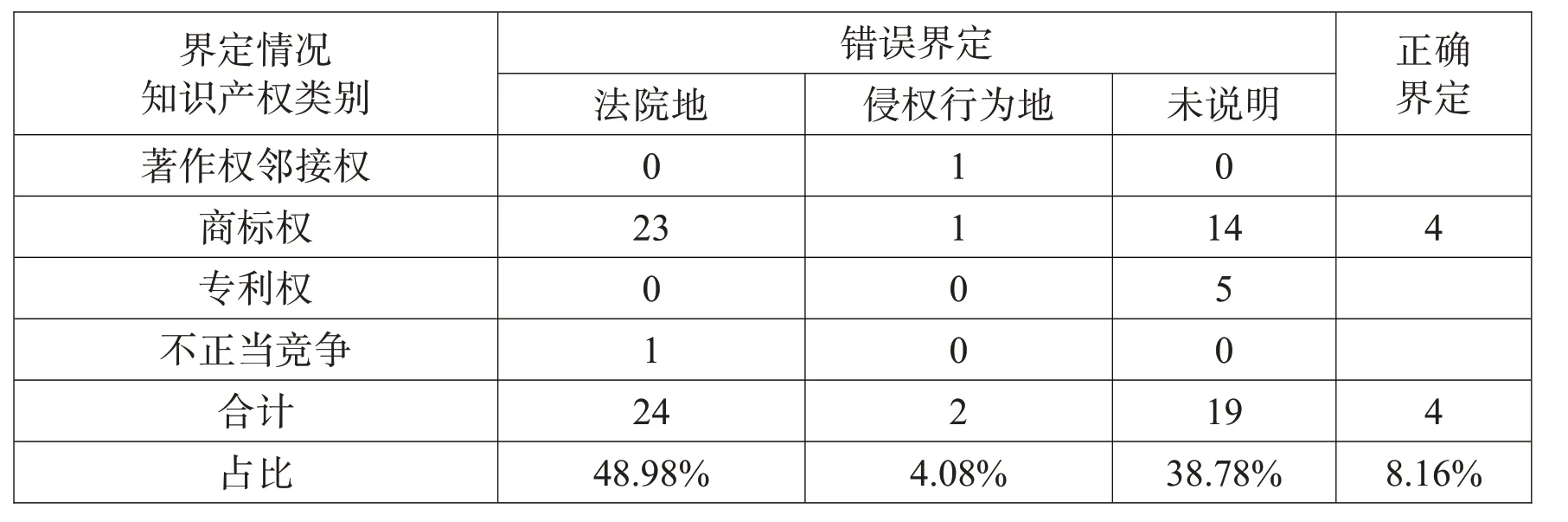

在上述统计的存在法律选择过程的151个案例中,有84个案例体现为实际依据《法律适用法》第50 条后半句“当事人共同选择法院地法”来确定准据法外,另18 个案例明确适用了《民法通则》第146 条运用“侵权行为地”连结点来确定准据法,只有49 个案件明确运用或实际运用“被请求保护地”的连结点来确定准据法,但这些案例中大比率存在将“被请求保护地”理解为“法院地”,或未经说明就直接认定中华人民共和国为“被请求保护地”的情况,还有少量以“侵权行为地”来直接界定“被请求保护地”的情形。如何界定“被请求保护地”的解释标准不清。

上述案例关于“被请求保护地”的说明认定情况统计如表2。

表2 “被请求保护地”界定情况统计表

其中,将“被请求保护地法”理解为“法院地法”的典型案例为新疆乌鲁木齐市中级人民法院审理的一系列涉外商标侵权案,例如,阿迪达斯有限公司与孙某某、王某某商标权权属、侵权纠纷①参见新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院〔2015〕乌中民三初字第212 号判决书、新疆维吾尔自治区高级人民法院〔2015〕新民三终字第92号判决书等。、迈可寇斯(瑞士)国际股份有限公司商标侵权案②参见新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院〔2019〕新01民初105号判决书。等,在该系列案例中,法院的判决书在法律选择部分虽然都正确援引了《法律适用法》第50 条,但将“被请求保护地”之界定均表述为“本案被请求保护地在中华人民共和国新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市,应当适用我国法律作为准据法”。笔者认为,《法律适用法》第50 条中“被请求保护地”这一连结点指向的应为“国家”或“法域”,上述案件显然是根据法院地在乌鲁木齐市从而确定了“被请求保护地”。在韩国(株)DIO公司与北京伊诺登医疗科技有限公司不正当竞争纠纷案中,法院在判决书中指出,“本案为知识产权纠纷,涉外民事关系法律适用法第四十八条、第五十条规定,知识产权的归属和内容,以及知识产权的侵权责任,适用被请求保护地法律。DIO 公司在本院提起知识产权侵权诉讼并主张行为人承担相应的侵权责任,本案依法应适用中华人民共和国法律”。③参见北京市朝阳区人民法院〔2017〕京0105民初57615号判决书。上述表述也体现为法院是以“法院地”来界定“被请求保护地”的。

虽然仅有少数案例直接表述因“侵权行为发生地在中华人民共和国境内”从而确定应适用中华人民共和国法律,例如,日本斑马株式会社与邱某某侵害商标权案①参见浙江省杭州市滨江区人民法院〔2012〕杭滨知初字第185号判决。,以及前述最高人民法院审理的华盖创意(北京)图像技术有限公司与绵阳晚报社侵害著作权纠纷案②参见最高人民法院〔2014〕民申字第97号裁定。。但是占比达到38.78%的案例都是援用《法律适用法》第50 条后未经任何说明径直界定“被请求保护地在中华人民共和国”,如娱乐壹英国有限公司、艾斯利贝克戴维斯有限公司侵害商标权纠纷案③参见河北省高级人民法院〔2019〕冀知民终232号判决书。;或者援引后也未界定“被请求保护地”在哪里,直接表述涉案侵权行为的认定及处理,应适用我国知识产权相关法律及《中华人民共和国侵权责任法》的有关规定,如阿迪达斯有限公司诉谭某某侵害商标权案④参见福建省高级人民法院〔2017〕闽民终161号判决书。。上述案件中,法官们到底是依据“受理案件的法院所在地”还是“侵权行为地”抑或是“原告所选择的权利主张地”还是其他因素来确定“被请求保护地”都不得而知,存在“被请求保护地”与“侵权行为地”及“法院地”三个概念相互混淆适用的可能。只有少数案例中,例如,部分人民法院审理的路易威登商标侵权系列案件⑤参见浙江省高级人民法院〔2019〕浙民终837 号判决书、四川省成都市中级人民法院〔2018〕川01民初2733号判决书。,法院通过认定原告在中华人民共和国起诉并明确以中华人民共和国法律请求保护,因而应适用“中华人民共和国法律”,虽然在表述上各案略有不同并且仍有不够严谨之处,但上述界定突出了“原告所选择的权利主张地”的要素,笔者认为这突出了“被请求保护地”的基本含义。

正如上述最高人民法院再审案件华盖创意(北京)图像技术有限公司与绵阳晚报社侵害著作权纠纷案中,再审申请人的再审理由已直指“被请求保护地”需要解释,尤其是再审申请人已对我国法院直接将“被请求保护地”与“法院地”等同的做法提出了质疑。然而最高人民法院却没有在此案中对何为“被请求保护地”进行明确的答复。而我国2013 年《法律适用法》司法解释对此问题也同样没有给予明确界定,再次突显了我国法律和实践对“被请求保护地”解释和界定的忽视。

(三)错误适用“一般侵权法律适用规范”来代替“涉外知识产权侵权法律适用规范”

如上已述,在占比12.26%的有进行法律选择的涉外知识产权侵权案件中,涉外民事法律关系基本都发生于我国《法律适用法》颁布之后,而这其中仍有18 个案例中法院仍然适用《民法通则》第146 条“侵权行为,适用侵权行为地法”来选择法律,例如部分小黄鸭系列美术作品侵权案⑥参见山东省德州市中级人民法院〔2019〕鲁14民初227号判决书。、部分普拉达商标侵权案⑦参见浙江省杭州市滨江区人民法院〔2013〕杭滨知初字第1081号判决书。等。甚至有些案件适用的是《法律适用法》第44 条“一般侵权责任法律适用规范”而不是第50 条,例如,陈某某与阿迪达斯有限公司商标侵权上诉案中,在一审法院已选择《法律适用法》第50 条的情况下,二审法院在法律选择部分的表述竟然是“本案是涉外商标侵权纠纷,双方当事人均选择适用中华人民共和国法律,根据《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》第44 条的规定,本案适用中华人民共和国法律作为处理本案纠纷的准据法”,而该案中一审、二审法院均确认的事实是“本案被诉侵权行为发生在2014 年3 月26 日”。①参见新疆维吾尔自治区高级人民法院〔2016〕新民终80号判决书。上述案件在法律关系发生在《法律适用法》生效之后,且在《法律适用法》第50 条已对涉外知识产权侵权纠纷作出了特别规定的情形下,仍然再适用一般侵权责任法律适用规范,实为不当。

既然“被请求保护地”就是“法院地”或者就是“侵权行为地”,那么法官需不需要进行事先的法律选择,或者法官是直接依据“一般侵权行为法律适用规范”还是适用“涉外知识产权侵权法律适用规范”来选法,这两个问题似乎无关紧要甚至没有区别。然而,倘若“被请求保护地”就是“法院地”,我国《法律适用法》第50 条又为何要另行规定“当事人也可以在侵权行为发生后协议选择适用法院地法律”?如果“被请求保护地”直接等同于“侵权行为地”,我国立法又为何在已有一般侵权行为的法律适用规范之外还专门规定涉外知识产权侵权责任的法律适用规范呢?因此,要正确地适用我国涉外知识产权侵权法律适用规范,对“被请求保护地”的清晰释明是该条释义的关键,尤其是“被请求保护地”与“法院地”“侵权行为地”各概念的含义和区别需要厘清。

二、释义之关键:“被请求保护地”与“法院地”“侵权行为地”

含义的厘清

如上,延循我国《法律适用法》第50 条表述所体现出来的“尊重地域性”的态度并结合国际私法基本原理,“被请求保护地”显然不能直接与“法院地”等同,同时与“侵权行为地”在一般意义上的理解也不同。要在司法解释中明确界定“被请求保护地”的含义,首先要在理论上厘清三者的联系和区别。

(一)“被请求保护地”与“法院地”的区分

国际法协会知识产权国际私法委员会在2014 年以“知识产权国际私法保护”为议题的华盛顿会议上特别提到,“被请求保护地”不应与“法院地”相混淆。②See International Law Association,International Law Association Washington Conference (2014): Intellectual Property and Private International Law, 76 International Law Association Report Conference 572 (2014).笔者认为,“法院地”和“被请求保护地”这两个概念虽然在实践中容易混淆,但仔细从法理分析却实质上较好区分。“法院地”的确是“程序”上尤其是“管辖权确定环节”中“原告请求保护的地点”,但这个环节中法院保护的是原告的“诉权”;而“被请求保护地”作为“法律适用规则”中的一个重要的连结点,我们所讨论的“被请求保护地”的含义也是限定在“法律适用”这个环节当中的,其探讨的是“原告为了达到某种实体知识产权权利被保护的目的,诉请法院适用某一法域的法律来达到该种目的”的法律选择问题,直接关涉原告的实体权利保护,因而两者显然不同。郑成思先生所举的一个例子能够被引用来清晰地区别以上两个概念:假设在中国已经过了著作权保护期的某德文作品被某个中国出版商翻译成中文译本在中国出版,后该出版商又将该中译本销售到德国。①德国的著作权保护期较中国的长,前者为作者在世及死后70 年,中国为作者在世及死后的50年。该中国出版商的住所在中国,德文作品著作权人到中国法院来起诉中国出版商,此时法院地自然为中国,但由于中国法已经不保护该作品了,因此在该案中著作权人肯定会请求中国法院依据“德国法律”给予其作品保护,所以在这里“被请求保护地”应为德国。②参见郑成思:《知识产权论》,法律出版社2007年版,第305页。所谓的“被请求保护地法”,依据郑成思先生的观点首先应是指“原告请求适用的其认为能够实质性保护其实体知识产权权利的国家的法律”而不是“法院地法”,在本案中原告诉请依据德国法,而当如果中国法院核准了此种请求,德国法就成为了“被请求保护地法”。由此来看,这是因为“法院地”不一定就是知识产权权利人权利被侵害的地点,因而“法院地法”不一定就是原告诉请的能够保护其实体权利义务的“被请求保护地法”。曾担任WIPO版权局局长的克劳德·马苏耶先生从知识产权侵权诉讼实务的角度对这种情况作了很明白的解释:一般情况下,在知识产权侵权案件中,被侵权的作者所选择的起诉地往往会是其权利受到侵害的国家。但当被告的财产不在侵权发生国,而存在于另一国时,被侵权的作者便会因此选择在被告财产所在国寻求司法救济。这样可以确保在案件胜诉时,能够通过扣押被告的财产而获得相应的损害赔偿。而当他在被告的财产所在地(通常是“被告住所地”或“经常居所地”)提起诉讼时,很显然,此时的“法院地”并不是“被侵权行为地”。③万鄂湘主编:《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法条文理解与适用》,中国法制出版社2011年版,第348页。因而此时的“法院地”不可能成为“被请求保护地”。

综上,尽管“被请求保护地”并非与“法院地”毫无牵扯,但“被请求保护地”不能直接等同于“法院地”。笔者认为,《法律适用法》第50 条后半部分在前半部分已有“被请求保护地”概念的前提下还补充规定允许当事人通过协议来选择适用法院地法,实际上就已然将这两个概念区分开来。由于“被请求保护地”和“法院地”所指向的知识产权实体法律的规定可能有所不同,对当事人实体权利义务的影响不容小觑,两者的区分至关重要。

(二)“被请求保护地”和“侵权行为地”的区分

“被请求保护地”和“侵权行为地”是一对学界认为更容易被混淆而不好区分的两个概念。然而笔者认为,这种不易区分的难度并不存在于侵权行为地只指向一个国家的情形,只存在于当侵权行为或结果发生在两个或两个以上的国家情形,因为后者的情形中潜在性的“被请求保护地”也存在多个。

在侵权行为只发生于一个国家的简单侵权案件中,实际上“被请求保护地”就等同于“侵权行为地”。这是缘于知识产权的地域性已为大众所周知,原告因而会知晓只有依据该“侵权行为地”的法律,其实体权利才是有效的。因而无论原告是在“侵权行为地”提起诉讼还是在“被告的住所地”或“经常居所地”提起诉讼,该原告肯定会而且也只会请求运用该“侵权行为地”的法律来保护其实体权利。此时该案中唯一的“被侵权行为地”即是唯一的“被请求保护地”。

然而,当侵权行为发生在两个或两个以上的国家,即某一行为在两个或两个以上法域都被定性为“知识产权侵权”时,此时潜在的“被请求保护地”可能存在两个或两个以上。这种现象随着互联网的普及和知识产权贸易的兴盛已非罕事。此时“被请求保护地”和“侵权行为地”的确无法直接单一的划上等号,但也不能完全否认二者某些情况下等同的可能,应区分几种情况分别而论。因为基于“知识产权保护的独立性”,尽管这些法域的知识产权立法在某种知识产权权利的生效条件上相同,但在该权利保护的范围、方式以及受侵害之后的赔偿数额上则可能存在不同。那么,从理论上说,在诉讼中“被请求保护地”和“侵权行为地”将可能呈现以下几种情况的联系:

第一种情况,如果受害人针对不同的侵权行为到不同侵权行为地国去分别提起诉讼,此时,受害人在每一个法域提起的“被请求保护地”也应该就是“侵权行为地”,但此种情况下受害人徒增诸多诉累。

第二种情况,如果原告在一个国家诉请法院合并审理发生在多国的知识产权侵权行为,一般来说,此时该法院地通常也是“侵权行为地”之一,而法院地国是否允许受理这种诉讼取决于该国对涉外知识产权侵权案件管辖是否采取开放态度,即是否允许管辖域外知识产权侵权纠纷。如果法院受理此类纠纷的话,此时法院所在地国是否允许受害人分别选择不同法域的法律来分别裁定发生在不同法域的侵权行为?如果允许,此时,最终被法院确认的“被请求保护地”就有多个,每一个“侵权行为地”对应一个“被请求保护地”,但在此情况下查明外国法的负担及判决之后的承认与执行是不得不考虑的问题,尤其是如果受害人的起诉是基于被告的住所或居所而非“侵权行为地”的情况下则更加复杂。

第三种情况,法院地只允许受害人选择其中一个法域的法律来裁定在多个国家发生的知识产权侵权行为,此时这个被选择的“被请求保护地”应是唯一的,其所在法域必然是众“侵权行为地”之一。因为如果用一个不认为该行为是“侵权”之法域的法律来计算侵权行为所造成的损失是完全不合乎法理逻辑的。此时,就将产生用一个“被请求保护地”法律去适用与计算在另一个国家发生的侵权行为的损失。

总而言之,“被请求保护地”不能直接认定为“法院地”,而是“原告诉请其实体权利义务能够得以保护的地点”,但实践中“被请求保护地”肯定是“侵权行为地”或“侵权行为地”之一。在侵权行为完全发生在法院地之外的情形下,原告一定会诉请适用法院地国以外的实体法律来要求保护其实体权利义务,而这种情形正是以往有些学者所指的“侵权行为完全发生在权利被请求保护国之外的情形。①参见黄进、姜茹娇主编:《〈中华人民共和国涉外民事关系法律适用法〉释义与分析》,法律出版社2011年版,第29页。此时他们所指的“被请求保护国”实际上指的是原告在程序上提请保护的法院地国。当侵权行为地只有一个时,“被请求保护地”即为“侵权行为地”但不一定是法院地;当“侵权行为地”众多时,“被请求保护地”可能是多个,也可能是唯一的,而到底是多个还是一个,取决于法院地国(通常是侵权行为地之一)是否允许分别适用各法域的法律来分别裁判各侵权行为地的侵权行为,但最终的“被请求保护地”只可能在各侵权行为地的范围内,实践中通常就是法院地,但并不必然是法院地。

三、释义之考察:国外知识产权国际私法示范法及欧盟知识产权统一国际私法的借鉴

上述分析力图从法理上对比分析厘清“被请求保护地”与“法院地”之间的关系,并明确认为“被请求保护地”应是“原告诉请其实体权利义务能够得以保护的地点”,并且笔者也认为实践中肯定是“侵权行为地”或“侵权行为地”之一。然而,目前并未见有国际公约或哪一国家的立法明确对上述问题进行详尽的规定。在此问题上,作为从国际私法角度规范国际知识产权的重要示范法,美国法学会、欧洲马普所及日韩国际私法协会各自发布的指导和规范跨境知识产权纠纷法律适用的建议性原则对“被请求保护国”规定及其评论说明都较为详尽,值得我国参考。特别是笔者上文初设的各种疑问的情形,例如,当存在多个侵权行为地之时,我国到底应该如何明确《法律适用法》第50 条中的“被请求保护地”呢?是仅凭侵权行为地的事实数量还是只依据原告的诉请来决定?我国是否允许分别适用各法域的法律来分别裁判各侵权行为地的侵权行为还是需要更进一步明确的方法来确定唯一的“被请求保护地”?除此之外,“被请求保护地”在侵权纠纷中适用的范围是什么?是包含了“权利的产生、存在、归属和内容、保护的范围和期限等”这些认定侵权行为需先行解决的本体纠纷呢?还是仅适用于为了权利救济而可能采取的禁令措施和侵权损害赔偿的计算方法和限额等这些程序上的问题?还有一个问题值得思索,那就是对不同知识产权类别的权利纠纷中的“被请求保护地”确定标准和方法一样吗?例如,专利侵权、商标侵权和著作权侵权中的“被请求保护地”确定有何不同?针对上述复杂情形,国外相关示范原则中对“被请求保护国”的界定显然不仅仅只是一个规则,而是被作为一个系统的界定方法,此种做法更值得我国思考和借鉴;另外,考察欧盟知识产权统一国际私法中“被请求保护地”界定的经验同样能就上述问题给予我们重要的启示,因为欧盟有关知识产权立法的统一程度决定了相关成员国在知识产权权利的授予条件、归属内容和保护范围上已达到一致,在跨成员国的知识产权侵权纠纷发生之时,其天然构成了本文上述所指的具有多个“侵权行为地”的情形。

(一)国外知识产权国际私法示范法中“被请求保护地”界定的借鉴——《ALI原则》《日韩原则》及《CLIP原则》的比较与总结

目前,尚不存在专门从国际私法角度规范知识产权国际保护的国际公约,但在世界范围内已发布了三个重要的专门从国际私法角度规范跨境知识产权纠纷解决的示范法,即美国法律协会2007 年首先发布的《知识产权:跨国纠纷管辖权、法律选择及法院裁决原则》(以下称《ALI原则》)、2010年日、韩国际私法学会共同提案的《知识产权国际私法原则》(以下称《日韩原则》)及2011 年德国马克斯-普朗克工作组制定的《关于知识产权的法律冲突原则》(以下称《CLIP原则》)。

1.对“被请求保护地”界定的相同点

上述三个原则对一般知识产权侵权的法律适用都规定了适用“被请求保护地法律”,体现了涉外知识产权侵权法律适用原则的一致发展趋势和规律。①参见《ALI 原则》第301、321 条;《CLIP 原则》第3:601 条、第3:603 条;《日韩原则》第304、306条。尽管从相关原则的评论和具体规则表述可以看出,上述示范法对“被请求保护地”的具体理解仍然有些许不同,但三个示范法在明确区分“被请求保护地”与“法院地”以及界定“被请求保护地”的方法上却完全具有异曲同工之妙,都体现了“分割论”和最密切联系的方法。

(1)都明确区分“被请求保护地”与“法院地”。《ALI 原则》起草者美国法律协会在发布的相关评论中直接强调,“诉讼在某地提起”是适用该法院地法的唯一基础,那么此时不应该通过“被请求保护地法”来适用该法院地的法律。由此可知,“被请求保护地”在美国法概念中并不等同于“法院地”。相关评论更是直接表明,绝大多数学者均认为《伯尔尼公约》第5 条第2 款中英文表述“where protection is claimed”应被理解为“for which protection is sought”。②See Andre Lucas, Private International Law Aspects of the Protection of Works and of the Subject Matter of Related Rights Transmitted Over Digital Networks 4 (WIPO/PIL/O1/1 Prov, 2001), http://www.wipo.inledocs/mdocs/mdocs/en/wipopil_0l/wipo_pil_01_1_p rov.pdf,visited on 20 December 2019.《CLIP原则》的起草人也同样对其中所采纳的“被请求保护地法”进行了澄清,说明“被请求保护地法”(Lex protectionis)是当事人寻求受到该国法律保护之国家的法律( the law of the country for which protection is sought),这不同于当事人寻求法律保护和救济之国家的法律( the law of the country where protection is sought),即被请求保护地显然不是指提起诉讼的国家。否则,正如学者们所说不如用“法院地法”(lex fori)取而代之更简便易懂。①See European Max Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property(Clip), Conflict of Laws in Intellectual Property:The Clip Principles and Commentary 232(Oxford University Press 2013).而参与《日韩原则》草拟和制定的重要学者木棚照一针对此点也曾非常明确地指出,“Ulmer 通过将‘在该国提出保护的国家’这一语句替换为“对该领域要求保护的国家’,以更有说服力的形式提出了保护国法的原则”。②[日]木棚照一:《知识财产纠纷的准据法原则——以日本法的角度为视点》,《季刊企业与法创造》第4卷第1号(2007年),第165页。在该评论中,很显然前者(法院地法)与后者“保护国法”的区别非常明显。

(2)都确认“被请求保护地”不是单一指向的连结点而是一个系统的界定方法。至于到底何为“被请求保护地”,《ALI 原则》评论中对“被请求保护地”的概念进行了进一步分析:“被请求保护地”所指不明确,其既可以指法院地法也可以指侵权行为地法(lex loci delicti)。同时“被请求保护地”也与“市场中心”(market-oriented)途径并行,其也可以指侵权行为正在发生或可能发生而原告寻求保护的当地市场。③See American Law Institute,Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction,Choice of Law, and Judgments In Transnational Disputes (with Comments and Reporters’Notes),http://www.wipolex/zh/details/jsp/id=7687.visited on 18 October 2019.因此,被请求保护国不能被看做一个与确定的、单一的地域相连接的连结点,而是一个需要结合案情、原告的诉请以及立法目的综合确定的原则。

《日韩原则》则在将“被请求保护地”作为解决涉外知识产权纠纷的一般原则的基础上,区分三种情况来具体分析何为“被请求保护地”:“被请求保护地(对该领域要求保护的国家),对于因注册而产生的知识产权,原则上是要注册或者注册的国家(注册国),或者是根据该国成为缔约国的国际条约或者该国的国内法被视为注册国的国家,对于其他知识产权的侵害,根据对其领土要求保护的国家法律。在这种情况下,所谓要求保护的国家,是指对该领域要求对侵害进行补救的国家。由不正当竞争行为产生的合同外债的依据法,是由于该行为可能直接且实质性的损害或者产生的国家的法律。”④[日]木棚照一:《知识财产纠纷的准据法原则——以日本法的角度为视点》,《季刊企业与法创造》第4卷第1号(2007年),第164页。

《CLIP 原则》同样也区分上述三种情况,具体分析何为“被请求保护地”。除此之外,《CLIP 原则》还特别确立了一个最低规则(de minimis rule)来补充“被请求保护地”的界定,即适用上述“被请求保护地”法律的法院只有在下列情况下才能判定侵权行为存在:(1)被告在被请求保护国内实施了侵权行为,或推动了侵权行为的进一步发生;(2)侵犯知识产权的行为对被请求保护国产生重要影响,或该行为即是针对被请求保护国而为。不过《CLIP 原则》也允许法院可根据案情在合理情况下偏离这一规则进行判定。①朱伟东:《马普所〈知识产权冲突法原则〉简述》,《国际经济法学刊》第20 卷第3 期(2013年),第166页。很显然,上述三原则中,“被请求保护地”不是一个只有单一指向的连结点而是一个系统界定的方法。并且通过分析,我们可发现三个原则在对“被请求保护地”界定的方法中突显了一个共性,即“分割论”与“最密切联系方法”的运用。

(3)都运用了“分割论”与“最密切联系原则”。尽管在是否直接运用“分割论”及运用程度上存在不同,但在解释“被请求保护地”概念时,分割论方法的运用仍系三个原则的共同选择。《ALI原则》第301条规范总的知识产权法律适用的“地域性”原则中,就已将注册性权利与非注册性权利区分规定,对于注册性知识产权权利直接规定适用“注册地法律”,而对其他知识产权权利再规定适用“被请求保护地法”。将知识产权的存在、有效性、存续时间、属性和侵权以及侵权救济,明确作为不同的法律事项而提出,等于明确表明作为先决问题的知识产权有效性、存续时间和属性等都应当根据其自身的法律适用规则进行法律适用,而侵权救济的其他问题另行适用自身的准据法。对不正当竞争,则适用直接损害或实质损害发生地法,此种分割论的方法也呈现得非常明显。其他两个原则也是同样的处理。不过,如前已述,后两个原则是通过先将“被请求保护地”明确规定为解决涉外知识产权纠纷的一般性原则,再通过根据知识产权权利的不同,将“被请求保护地”区分不同情况进行具体解释。

至于最密切联系原则,首先上述分割论中“注册性权利”适用“注册地法律”,本质上也是因为,根据知识产权的地域性,只有“注册地”是注册类权利侵权纠纷所涉地域中“当事人唯一会诉请保护地”,而且也是本质上体现了该类法律关系中所有地域与案件有最密切联系的地点。非注册权利中其他相关事实所指向的连结点则在“最密切联系地”的认定中更占据重要考量地位。而在网络环境下的遍处侵权中,如上所述,为了充分适应互联网时代知识产权侵权行为的扩散性、网络信号接收地的普遍性及损害结果发生地的不确定性,三个原则都是直接指明了运用最密切联系作为法律选择的原则并且直接列明供参考的几个具体要素。①《ALI 原则》第321 条第1 款规定:在发生遍处侵权,多国法律均有适用的可能性时,针对争议权利的存在、有效性、有效期、内容、侵权以及救济,可以通过考虑下列因素适用与争议有密切联系的法律:(1)当事人居所地;(2)在当事人之间存在关系的情况下,关系中心地;(3)活动范围和投资情况;(4)当事人活动面向的主要市场。第2 款规定,尽管根据第1款确定统一适用争议的法律,当事人仍可证明可能适用的一国或几国的法律规定的对争议的解决方法,不同于指定适用的法,法庭在确定赔偿时应当考虑这一不同。《CLIP 原则》第3:603 条也对法官提供了确定最密切联系的四点考虑因素: 侵权人的经常居所地、侵权人的主营业地、导致损害的主要原因行为的实施地、侵权行为导致的主要损失所在地。《日韩原则》第306 条第2 款更是明确规定了法院运用最密切联系原则时必须考虑以下三个因素:(1)侵权人的经常居所或营业中心地,当侵权行为是在特定营业所的活动中产生时,该营业所为经常居所。(2)引起侵权的主要行为地、行为指向国及该侵权的主要结果发生地。(3)权利人的主要利害关系的中心地。上述三个原则中,最密切联系方法在作为既适应遍处侵权的不确定性又避免法官将最密切联系作为滥用并扩大法院地法适用的借口这一方法上完全一致。

2.三个原则在“被请求保护地”认定上的不同

首先,《ALI 原则》在确认该原则的具体连结点时更充分倾向于考虑侵权行为“对相关市场的影响的判断”,与冲突规范选择中的“结果选择说”类似。而后两个原则在确定“被请求保护地”的含义时则更尊重知识产权的地域性,结合传统冲突规范中连结点的解释方法区分不同情形具体运用分割论来确定其含义,更倾向于连结点的形式确认,法官的主观自由裁量因素相对影响较小,还是突显了国际私法传统理论中“方法”与“规则”的运用不同。

其次,在最密切联系原则运用的条件及考量因素的设定上仍存在不同。在遍处侵权情形下最密切联系原则的运用中,《ALI 原则》倾向于提供法官考虑的因素之后建议法官在建议范围内整体思量确定统一的法律来适用,并未在最密切联系考量因素之外另外规定当事人可以针对侵权的某一方面另行选择法律适用;而《CLIP 原则》在规定了最密切联系原则可以考量的因素之后,又采纳了分割论的基本要素,任何当事人可以向法官证明侵权的某一个方面应适用不同于主要纠纷的准据法,只要不会导致对立裁决,法官就可以适用不同国内法处理侵权的不同构成要素。《日韩原则》在此点上明确采纳了《CLIP 原则》之前身《MPI 草案》中的同一方法,在第306 条第3 款中规定:“不拘泥于第1 款及第2 款,当事人可以证明适用一个或多个知识产权侵权地国法,与适用依第1 款及第2 款而决定的准据法会产生不同结果的,法院限于不产生判决的冲突,对责任及救济的范围可适用该法。”可见,后两个原则在遍处侵权情形下采取最密切联系原则确定适用法律时,仍然采取了分割论的方法,允许法院在当事人提出证明和请求的情况下,根据不同类型和不同环节分别作出不同的最密切联系结果的确定。足见上述三个原则在分割论上运用方法之程度与立场上的不同。

最后,在最密切联系原则适用的条件及考量的必要性上,《ALI 原则》仅将“像因特网作品上传那样造成遍处侵权”的情形作为一个示例,这一表述方式被理解为最密切联系原则可以在除上述情形外更加广泛的范围内适用,例如出版物的发行等情况;而《日韩原则》和《CLIP 原则》都只将最密切联系原则的适用限定在了“以因特网等同时多方位媒体或与其类似手段导致在不特定且多个国家造成遍处侵权”的情形。同时,《日韩原则》在参考了《CLIP 原则》前身即《MPI 草案》的规定之后,在最密切联系原则的考量因素上更进一步明确规定是“必须考量”,而非《ALI 原则》和《CLIP 原则》中规定的仅作为对法院考量的一个参考因素。日本知识产权专家木棚照一先生认为,像《ALI 原则》中那样直接将最密切联系原则适用于不限于因特网和类似的手段的领域,并且不明确上述知识产权侵害法律适用相关原则到底是例外适用还是作为普遍适用,上述方法对传统大陆法系国家来说似乎是不妥当的,还需要进一步研究。①参见[日]木棚照一:《知识财产纠纷的准据法原则——以日本法的角度为视点》,《季刊企业与法创造》第4卷第1号(2007年),第169页。

(二)欧盟知识产权统一国际私法对“被请求保护地”的界定

如果说上述规范仍然只是一种学术建议稿的“软法”,那么欧盟有关知识产权的统一国际私法则进一步从成文法和判例法的角度再一次运用了上述三个原则中所突显的“被请求保护地”的界定方法,即运用分割论的方法来区分各种不同知识产权权利进行成文立法或发展判例法,同时既突显了运用“被请求保护地”的共性,又保障了“通过不同的最密切联系”体现的“个性”。

1.“共性与个性”相结合的界定方法

欧盟有关知识产权的统一国际私法以成文法为主,以判例法为辅。而成文法中除1989 年《共同体专利公约》之外,还包括规则(目前欧盟进行知识产权统一国际私法立法的最直接有效的方式)②欧盟针对知识产权统一国际私法制定的规则主要包含了《共同体商标规则》(1993年制定,后经多次修正)、《共同体外观设计规则》(2001 年制定)、《共同体植物品种权规则》(1994年指定,后经多次修正)等。以及以著作权及其相关权利为客体的一系列指令。③这些指令主要包括1991 年《关于对计算机程序法律保护的指令》(经1993 年修正)、1992 年《关于知识产权领域的租借权以及某些著作权相关权利的指令》(经1993 年和2001年修正)、1993 年《关于协调某些适用于卫星广播和电缆转播的著作权及相关权利规则的指令》、1993 年《关于协调著作权及某些相关权利保护期限的指令》(经2001 年修正)、1996 年《关于数据库法律保护的指令》、2001 年《关于协调信息社会中著作权及相关权利若干方面的指令》等。

综观上述成文法规定, 欧盟在有关知识产权法律适用方面,采用了共性与个性规定相结合的方法。共性方面,欧盟考虑到知识产权的产生源于国家授予特权的立法,具有强烈的公法性质,因而在该领域一般应适用“被请求保护国法”,欧盟的上述法律文件也都在国民待遇原则的基础上以“被请求保护国法”为选择法律的基本范围。但由于“被请求保护国法”的表述过于宽泛,其并非一定是法院地国,而且知识产权中的不同类型具有不同的特征,在知识产权的不同领域,“被请求保护国法”的确定方式应有不同。因此,欧盟在上述共性规定的基础上又在内部制定了一些个性化的条款来确定不同类型权利的“被请求保护地”。例如,根据《共同体专利公约》第38 条的规定,共同体专利所在地应是申请人提出申请时的住所地或主营业地所在的成员国,或应是申请人提出申请时营业地之一所在的成员国,或是该共同体专利登记时首先指定之代表的营业地所在的成员国;如果以上地点都不具备,则共同体专利所在地为德国。上述成员国的国内法即为具体专利侵权案件中的被请求保护地。又例如,在欧盟共同体商标权领域、共同体外观设计领域和植物品种领域,“被请求保护国法”都是指包括相应各自规则中的实体规则及该规则在某些情形下明确指引适用的某一国家法规则(包括该国家的国际私法规则)。当相应实体规则没有规定的侵权相关问题(如救济问题),则由该成员国适用于本国有关该领域侵权的内国法支配。由于欧盟知识产权法律的相对统一,上述各权利的有效性在成员国境内都是被核准有效的,因此救济措施和程度问题在哪一成员国起诉就适用哪一成员国的内国法;而欧盟在受到信息技术挑战的著作权及相关权利领域中并没有制定统一的硬性法律适用“规则”,而是颁布了颇具灵活性的指令:如关于卫星广播和电缆转播,欧盟1993 年《关于协调某些适用于卫星广播和电缆转播的著作权及相关权利规则的指令》采用了“发送说”,即将《伯尔尼公约》第11 条规定的保护国法仅限于信号发送国法;而侵权纠纷涉及破产问题时多规定:在各成员国有关破产的共同规则生效之前,适用“首先开始破产程序”的成员国法。①参见屈广清、陈小云:《欧盟知识产权统一国际私法研究——以法律适用为主线》,《学习与探索》2006年第2期,第28-30页。

2.个性界定方法中突显“分割论”与最密切联系原则的考量

总结比较上述欧盟知识产权统一国际私法相关法律文件中对“被请求保护地”依据不同的权利类型进行个性化的规定,笔者认为同样发现一些共同的方法。

第一,“分割论”的方法。即欧盟统一知识产权对知识产权的“成立”和“行使”作出明确的区分。对于“权利的产生、存在、效力、权属、内容、范围、有效期”这些规范权利的成立而直接影响是否构成侵权责任之判断的内容,欧盟知识产权统一国际私法所指的“被请求保护国法”首先都优先适用已经达成统一的实体规则,如若没有实体规则即可适用共同的“法律适用规则”继续指引;如果法律适用规则指向的实体法规则当中没有明确规定的内容,则可适用侵权行为地的内国法。而关于权利行使被侵权后的救济措施和救济程序等,则通常直接适用侵权行为地的内国法,在具体的诉讼中则体现为法院地法。

第二,最密切联系原则。上述涉及侵权责任要件和侵权程序救济两大类的“被请求地法”的判断中,同样突显了最密切联系原则的考量。例如,在专利侵权中,由于在共同体专利规则下,所有成员国都可认为是专利权的授予国,此时专利授予国这一因素不再突显为最密切联系,而权利人的住所地或营业地或该共同体专利登记时首先指定之代表的营业地则几乎是除了专利注册登记地以外与专利侵权具有最密切联系的地点;至于侵权救济程序问题,当法院地同时也是侵权行为地之一时,法院地无疑就是处理侵权救济程序问题中的“最密切联系地”。

脱离欧盟之前的英国也是更细致采纳上述这种“分割论”与最密切联系原则来界定“被请求保护地”,具体而言:第一,针对知识产权的成立、内容等特殊问题,英国采用了如“作品来源国”的连结因素来确定“被请求保护地”;第二,其他具体问题,将从英国利益出发并结合具体情况来确定所应适用的法律,如卫星广播和电缆转播侵权纠纷中,“被请求保护地”为“信号发送地”。①参见屈广清、陈小云:《英国知识产权法律适用研究》,《世界知识产权》2006 年第1期,第69、73页。

综上,在上述欧盟知识产权统一国际私法的规范下,由于对知识产权的“成立”和“行使”作出明确的区分,当“侵权行为地”众多之时,“被请求保护地”的界定同样区分“侵权责任的构成”和“侵权救济措施和程序”。在前者中,该“被请求保护地”实际上直指来源地,从数量上来看本质上也是多个,即应分别适用多个成员国(也是权利来源国)的内国法,只不过由于欧盟知识产权国际私法的统一,这一法律的内容在《共同体专利公约》《共同体商标规则》《共同体外观设计规则》《共同体植物品种权规则》以及有关著作权和相关领域中得到统一,所以可以直接适用相关实体规则;而关于侵权救济措施领域,“被请求保护地”则只有一个,即体现为“侵权行为地”之一的法院地。

那些允许管辖涉外知识产权侵权案件的国家在20 世纪末就出现了类似上述界定“被请求保护地”方法运用的案例。例如,1996 年荷兰海牙初审法院在一个涉外知识产权侵权案件中分别适用了六个法域的法律来确认原告知识产权权利的有效性并对六个被告下达了域外禁令;②See President District Court of the Hague, 3 May 1995 (Bard/ TD Medical e.a.)(1996) BIE 300.转引自杨长海:《知识产权与冲突法连结之理论依据——地域性原则之效力再辨》,《安徽大学学报(哲学社会科学版)》2012年第1期,第86页。1998 年美国法院审理的Itar-Tass News Agency v. Russian Kurier,Inc案中,法官认为由于作品是由俄罗斯国民在俄罗斯创作并且首次出版地也在俄罗斯,俄罗斯才是唯一的与该作品的创作有最密切联系的国家,因而该作品的权属问题仍应适用俄罗斯法,然而侵权赔偿事项则适用了美国纽约州的法律。①See Hephaestus Books,Articles on United States Copyright Case Law 103(Hephaestus Books Publishing 2011).美国联邦第二巡回法院审理的Boosey &Hawkes Music Publishers,Ltd. v. Walt Disney Co. 案中,法院也曾经适用了至少18 个外国国家著作权法来判断权利生效问题。②See Graeme W. Austin, Valuing“Domestic Self- Determination”in International Intellectual Property Jurisprudence, 77 Chicago-Kent Law Review 1180 (2002).日本晚近的司法实践中也均出现了界定来源地国作为判断权利权属的“被请求国”而在侵权损害赔偿部分适用日本法的案例。③See Shoichi Kidana,Private International Law Principles on Intellectual Property-Recent Development of Court Precedents in Japan and Current Characteristics, 52 Japanese Yearbook of International Law 472 (2009).在2008 年法国艺术家社团诉谷歌公司著作权案中,巴黎初审法院也选择美国法律来判断著作权的相关权属和内容等问题,而在其他问题上适用法院地法。④See Andrew Paster, Rethinking Copyright Termination in a Global Market: How a Limitation in U.S. Copyright Law Could Be Resolved by France’s Droit d’Auteur, 23 Swiss Journal of International Law 375 (2017).

四、释义之完善:应用“分割论”及要件权衡法界定“被请求保护地”

由上分析可知,由于涉外知识产权侵权实践状况的复杂性,我国《法律适用法》第50 条规定的“被请求保护地”已然不能直接被当成一个简单的连结点,对其界定宜借鉴国际上已有的知识产权冲突法原则,通过区分不同知识产权类型和知识产权侵权法律关系涉及的不同法律事项,还必须结合法院地所在国知识产权诉讼管辖模式运用特定的方法来界定,方能更准确地进行法律适用。结合上述知识产权示范法、欧盟立法及相关司法案例并参照我国司法体系模式,笔者认为我国侵权法律适用中的“被请求保护地法”可完整统一地适用“分割论”,并明确地在司法解释中规定要件权衡的方法来对“被请求保护地”作出综合界定。

(一)“分割论”适用方法

知识产权法律适用中的“分割论”,是指按照知识产权法律关系的主要事项即知识产权权利的产生、存在、效力、归属、内容、范围、有效期和保护等内容具体分类而分别制定法律适用规则。学者们提出分割论的初衷在于弥补作为单一连结点的“被请求保护地”的不足,希望能将“被请求保护地”主义和“来源地”主义的优势相互结合,尤其是在早期学者们都将“被请求保护地”单一理解为“法院地”的情形下更需要此种互补思维。⑤参见冯术杰:《论知识产权冲突规则的拟定——保护国法主义与分割论的结合适用》,《法学杂志》2005年第3期,第104页。我国《法律适用法》除了在第50 条中对“侵权责任”规定了适用“被请求保护地法”之外,在第48 条中对知识产权的“归属和内容”也规定了适用“被请求保护地法”,在形式上似乎初具“分割论”的表象。但由于“归属和内容”实际上并没有涵盖所有知识产权本体纠纷的范围,而第50 条所指的“侵权责任”到底应该是指排除了所有知识产权的本体纠纷而仅指“权利的行使和权利救济”等其他侵权责任判定的问题,还是其仅排除了“权利归属和内容”但仍然包含了侵权纠纷中的“权利归属和内容”以外的其他本体纠纷诸如产生、效力等先决问题的判断?这些疑问仍未得到清晰确认(因为在许多侵权纠纷中,当事人常常会前置性地对知识产权的效力提出异议)。如果不对上述问题界定清楚,不但使得“来源地”主义的补充作用完全得不到体现,更是增加了“被请求保护地”适用范围的模糊性,直接影响“被请求保护地”的界定,因而笔者认为:在司法解释中宜明确释明通过“分割论”的方法对“被请求保护地”的范围。

而笔者强调完整统一的适用“分割论”,即参考《CLIP 原则》和《日韩原则》,首先将适用“被请求保护地”原则作为涉外知识产权法律关系统一的法律适用原则。然后,在没有明确修订《法律适用法》之前,我国宜通过司法解释明确:第一,《法律适用法》第48 条所指的“归属和内容”包含知识产权权利的产生、存在、效力、归属、内容、范围、有效期等涵盖知识产权本体纠纷的所有事项,也适用于在侵权纠纷中涉及以上述事项作为先决问题的情形。第二,明确界定第50 条中“侵权责任”的概念应指排除了“权利归属和内容”等所有知识产权本体纠纷,仅指“权利的性质和权利的救济”问题。如此,当涉外知识产权侵权纠纷中遇到判断知识产权效力、归属等先决问题之时,应仍然适用《法律适用法》第48 条;而有关侵权责任承担中的侵权救济措施和侵权损害赔偿计算等,则依据第50 条来选择法律。如此依据有关知识产权侵权的不同事项,分别确定具体的“被请求保护地”。而每一具体事项下,“被请求保护地”的确定则应进一步结合原告的诉请及法院地通过一定利益衡量的要件来最终确定此时的“被请求保护地”。笔者称此种方法为“要件权衡界定法”,将在下文进一步详细阐述。

笔者之所以特别强调上述“分割论”的适用,除了可结合保护地法主义和来源地法主义的各自优势,还源于这种方法可以解决当侵权行为地在多个国家而法院地允许原告在某个国家提起合并诉讼之情形下将遇到的实践困难。因为在多个侵权行为地情形下,如果法院地合并管辖案件并在案件中允许原告分别提请适用各法域的法律,由此带来的外国法内容的查明和案件判决之间的不一致问题会很突出,不易解决;而如果法院不允许原告分别提请适用各法域的法律而是只能从众多可能的“被请求保护地”中挑选一个“被请求保护地”来解决知识产权侵权的所有问题的话,又可能会产生用一个法域的法律调整发生在另一个法域的知识产权侵权行为的现象,明显地违背了知识产权法的地域性,于法理不和。此时,运用“分割论”的方法将知识产权的归属和内容等侵权纠纷先决问题中的本体性内容允许原告提请适用各个知识产权来源地的法律,而在侵权权利救济方法和救济内容上则只允许原告提请适用唯一的“被请求保护地”法律,既尊重了知识产权法的地域性,又会将法律后果的救济归于统一并减少查明外国法的负累,有利于案件高效审结。

(二)要件权衡界定的方法

根据上述“被请求保护地”与诸多概念的争议,结合实践中更可能出现的侵权行为地有多个导致可能存在多个“被请求保护地”的情形,笔者建议除了应采取“分割论”的方法之外,关于“被请求保护地”的界定,还应根据两个明确的要件来界定:第一,需是“原告诉请保护的侵权行为地”;第二,需由法院裁定为与争议存在“最密切联系地”。以上要件的提出缘于以下几个理由:

第一,“被请求保护地”本义中已含“原告诉请保护”之义。在实践中,当法院地与侵权行为地重合且仅有一个时,原告诉请保护的法律肯定就是法院地法;若侵权行为地为包含法院地在内的多国,即便各国对权利效力判断都相同的情况下,如果多个侵权行为地在关于侵权赔偿的范围和数额计算上不同,原告仍可能向法院地诉请多个法律来保护其实体权利;而在法院地并非侵权行为地的诉讼中,由于知识产权的地域性,原告必然会诉请适用能够保护其实体权利义务的侵权行为地的法律,而并非法院地法律。

然而,单一地依据原告诉请哪一国的法律来保护其实体权利就确定哪一国是“被请求保护地”的话同样会产生问题。在侵权行为地有多个的情形下,关于侵权救济中的损害赔偿,有人会质疑,原告可能会挑选其中一个对其损害赔偿最有利的侵权行为地的法律诉请适用,而这一适用实际上却与地域性相冲突并且违背法院地公共秩序,因而只依据原告诉请来确定“被请求保护地”显然不合适。正因为如此,对被请求保护地的要件界定不能仅是“原告诉请保护”,还应得到“法院裁定为与案件体现为‘最密切联系’之地”这一要件的补充。“原告诉请保护”之要件更多起到客观事实和确定基础的作用,起到实质性作用的要件更在于法院的“裁定”。

第二,关于我国法院“最密切联系”裁定考量要件的设立。其必要性主要源于法院审理案件中对知识产权地域性的尊重以及国家主权利益、司法资源的配置与当事人期望的协调。在当今突破知识产权侵权案件专属管辖的趋势下,许多国家开始允许“因被告住所地在本国”而受理侵权行为并非发生于本国的知识产权侵权诉讼,或者合并受理包含本国在内的发生于多国的知识产权侵权诉讼。在上述情形中,如果允许原告合并起诉并挑选侵权损害赔偿方法对其最有利的法律,或分别适用各法域的法律计算侵权赔偿,虽然可能满足了原告减少诉累而不需要分别到各国去提请诉讼,但却给法院地的司法机关带来巨大的外国法查明和适用的负担,而且带来判决和承认之执行的巨大风险,一边倒地只考虑原告利益并不是民事诉讼的宗旨,更不具现实意义。笔者认为,原告虽然具有较大的选择法院的权利,但原告一旦选择了该法院地国,其本身对该国的司法传统、司法状况以及与案件的联系因素应该也都存在一定的预期和了解,在这一基础上赋予法院裁定最密切联系的自由裁量权,应当既符合国家主权利益也符合原告预期且不悖司法公正。Fentiman教授在《法律选择与知识产权》一文中对这种不单一仅适用“法院地法”但也不完全单一由“原告诉请”来决定法律选择的界定方法所体现的法院地国的自决性表示赞许。①See Richard Fentiman, Choice of Law and Intellectual Property,in Josef Drexl,Intellectual Property and Private International Law-Heading for the Future 134 (Hart Publishing 2005).采用这种最密切联系要件的裁量,也切合我国目前还不适合通过立法详细区分各种知识权利类型从而分别规定法律适用规则的当下现状,即只要根据每一种知识权利的特性来加强“最密切联系”运用的技巧而无须对现有法律规定进行大刀阔斧的修订。

至于如何裁断“最紧密联系”?笔者认为首先应依据“分割论”确定具体法律适用解决的法律关系为何而决定。例如,在知识产权侵权纠纷中涉及《法律适用法》第49 条中的权利“归属和内容”等知识产权本体内容上的争议,此时“被请求保护地”应充分考虑“权利来源地”要件;而涉及侵权救济措施和侵权损害赔偿的计算等,则应根据上述事项的程序法性质,充分考虑将既是“侵权行为地”又是“法院地”的国家作为“被请求保护地”。而当法院地并非“侵权行为地”时,有关知识产权本体内容争议中的“被请求保护地”仍应充分考虑为“权利来源地”,但在侵权救济措施和其他侵权问题的判断上,本文认为应考量以下因素来综合裁定何为“被请求保护地”:①知识产权权利来源地;②当事人的居所;③当事人之间法律关系的中心场所;④当事人活动范围以及投资规模;⑤当事人活动所指向的主要市场;⑥判决承认与执行的便利。而且应采取参照《日韩原则》的方法,规定上述因素为考量的必要范围和必经程序。

就实践效果来看,依据上述考量因素判断,当侵权行为地只有一个且为法院地时,所谓“与争议有最密切联系的侵权行为地”自然即为法院地,而如果侵权行为地只有一个且为非法院地时,该被请求保护地即为该侵权行为地。且由于知识产权的地域性所致,这一侵权行为地应该为权利来源地,也符合与争议的最密切联系,此时即便适用上述分割论,得到结果仍然是一样的;而如果侵权行为地有多个而合并诉讼管辖之时,依据上述分割论,在归属和和内容上,“原告诉请而又与争议有最密切联系的侵权行为地”一般情况下就为“权利来源地”,而侵权责任的其他方面则由法官根据上述考量因素在原告可能诉请的范围内进行选择裁定,如果法院地同时也为侵权行为地之一,则这一“与争议有最密切联系的侵权行为地”一般即为法院地,若法院地不为侵权行为地,则具体根据案情参考上述考量因素来确定何为与案件“有最密切联系的侵权行为地”。

第三,关于网络知识产权侵权,笔者认为上述将“被请求保护地”界定为“原告诉请保护并由法院裁定为与争议存在‘最密切联系’的地点”的方法同样可适用。首先,允许当事人意思自治,而在无意思自治之情况下由法官依据“最密切联系原则”来裁判,这种将“确定性”和“适当性”进行融合妥协的方法已被许多学者认为是适合当前互联网语境下的侵权法律适用的首要选择。①See Lucas, Private International Law Aspect of the Protection of Works and Objects of Related Rights Transmitted through Digital Networks, WIPO Forum on Private International Law and Intellectual Property, Geneva 19 (2001).而我国《法律适用法》第50 条已经允许当事人协议选择适用法院地法,故而同样无须再在立法中专门增加网络知识产权侵权的法律适用规则,只须结合实践加强在网络知识产权侵权案件中认定与争议存在“最密切联系”地点的技巧即可。然而,结合“被请求保护地”与“法院地”“侵权行为地”三者之间的关系,第50 条允许当事人协议选择适用法院地法的规定仍需要进一步完善,即当原告依据属人管辖权在被告住所地或惯常居所地起诉,而这些地点不在侵权所在地时,此时被请求保护国是侵权行为地,但却非法院地。②参见齐爱民、何培育:《涉外知识产权纠纷的法律适用——兼评〈涉外民事关系法律适用法〉相关规定》,《知识产权》2011年第2期,第122页。因此,只有法院地同时也是侵权行为地或侵权行为地之一时,才能允许当事人选择适用法院地法。虽然实践中法院地与侵权行为地重合的几率较高,但增加法院地同时必须也是侵权行为地的限制,毕竟考虑到了例外情况,应当显得更加严谨而合理。同时,此条立法意图旨在增大法院地法适用并减少法律适用上的困难,笔者认为既然在被请求保护地考量时已有“最密切联系”要件的保障,也不宜继续将意思自治的范围继续扩展到所有侵权行为地。

结语

在国际民商事纠纷中正确适用法律是构建国际法治进程中一个非常细致但却十分重要的环节,是保证司法裁判公正和文书正确、规范的前提,而完善明确的立法释义则是正确进行法律适用的基础。本文统计的我国目前涉外知识产权侵权纠纷中,法律选择的司法实践表明,我国法院在运用《法律适用法》第50 条时对如何界定“被请求保护地”时存在与“法院地”“侵权行为地”混淆造成界定不准确的问题,并且相关法院裁判文书在是否援引法律适用规范、援引法律适用规范是否正确等规范性上都存在一定问题,而现行立法和司法解释却缺乏对涉外知识产权侵权法律适用规则的进一步释明和完善。本文认为,不能直接将“被请求保护地”认定为“法院地”,但首先应认定其为“原告诉请其实体权利义务能够得以保护的地点”,“被请求保护地”实践中也肯定是“侵权行为地”或“侵权行为地”之一,当侵权行为地只有一个时,“被请求保护地”即为“侵权行为地”,但不一定是法院地;当“侵权行为地”众多时,“被请求保护地”可能多个,也可能是唯一的,而到底是多个还是一个,取决于法院地(通常是侵权行为地之一)是否允许分别适用各法域的法律来分别裁判各侵权行为地的侵权行为。最终的“被请求保护地”只可能在各侵权行为地的范围内,实践中通常就是法院地,但并不必然是法院地。另外,通过借鉴国外相关知识产权法律适用示范法《ALI 原则》《CLIP 原则》《日韩原则》和欧盟统一知识产权国际私法成文法中对“被请求保护地”界定的经验,我国最高人民法院应进一步通过司法解释或意见答复的方式对“被请求保护地”界定的方法进行进一步明确和指导,建议可采取以“原告诉请保护”并“与案件体现为‘最密切联系’”作为界定“被请求保护地”的要件,并通过“分割论”方法列明如何运用最密切联系原则的考量因素供法官们参考。