庭审互动中言据性标记“根据”与话语立场的表达

2020-11-30叶芳

叶 芳

(武汉工程大学法商学院,湖北武汉,430205)

言据性(evidentiality)指说话人在言语交际中向受话人指明所言信息的来源并向受话人表达说话人对所传递的言语信息的态度(乐耀2011)[1]。言据性属于话语立场的重要类型之一(Biber & Finegan1989)[2],它们与认识情态有密切联系,是近年来语言学关注的热点问题。本文拟系统考察言据性标记“根据”在庭审互动中的使用情况,所用语料由刑事诉讼法庭审判视频(音频)材料转写而成,共计610208字。

一、言据性标记的性质及其分类

(一)言据性标记是话语立场表达的手段

言据性标记是话语立场表达的重视手段之一,对此,不少学者做过深入探讨。如Biber & Finegan(1989:93)指出立场是“对于信息命题内容的态度、感觉、判断或承诺的词汇或语法表达”,并区分了“言据性(evidentiality)”和“情感(affect)”两种立场类型[3]。Biber & Finegan(1989)所说的言据性指的是说话者对知识的态度,包括可靠性、认知方式和语言表达的充分性等。Hyland(2008)则将立场分为言据性、感情和出场(presence)三种基本类型[4],其所说的言据性指的是言者对所展示观点的可信度及其对读者所具有的潜在影响的承诺表达。

本文讨论的是狭义上的言据性,即说话人提供信息来源的话语行为,可以归纳到认识立场的范畴。

(二)言据性标记的分类问题

在庭审互动中言据性资源使用广泛、类型丰富。根据罗桂花(2013)的研究,法庭互动中的言据性标记分为四种类型:感官型、转述型、引证型和推断型。按照罗文的分类,“根据”属于引证型言据标记[5]。

引证型言据主要指引用法律、法规等,也包括物证、起诉书等案卷材料和辞典、论文等出版资料。具体来源类别主要包括法律法规、案卷证据和学术出版物等。例如:

1.法律法规

庭审互动中,法律法规是被高频引证的信息来源。如:

(1)审:根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第28条、第29条、第30条、第31条的规定,当事人有申请回避的权利……

2.案卷证据

案卷证据在法庭审判中也经常被频繁引证。如:

(2)公:……根据上述证据,二被告人的行为同时也构成了非法经营罪和销售假冒注册商标的商品罪……

3.学术出版物

学术出版物也是引证型言据的重要来源。如:

(3)辩:根据中华人民共和国濒危物种科学委员会于2011年1月28日××的野生动植物及其制品、标本物种鉴定报告,这个出具的这个它的标本是一只犀牛眼睛,鉴定结论是角状物。

二、“根据”的行为主体与参照客体

(一)“根据”的行为主体类型

“根据”是一个介词,在庭审互动中主要以介词短语形式出现。“根据”前面较少出现主语,主语多出现在其后的主句里。从语义角度分析,这些主语主要涉及两大类型。一类是“叙述事物”,主语为被陈述的对象,这种情形使用频次很低。我们看一个例子:

(4)前面的所有的数据资料,都是根据吉林省三峰建材厂的一些数据抄录过来的,没有编造。

上例,主语中心语为“数据资料”,属于叙述事物类型。

一类与“行为主体”相关,即主语在语义上就是“根据”的行为主体,它可以在句法上移位至“根据”前,充当全句的主语,意义基本不变。如例(5a)的行为主体“我们”可以前移,形成例(5b),表义基本相同。

(5a)根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第115条规定,我们提起公诉。

(5b)我们根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第115条规定,提起公诉。

从行为角色来看,行为主体具体包括法官/法庭、公诉人、辩护人、被告四种基本类型,它们的使用频率非常高。如:

(6)审:北京市第二中级人民法院刑事审判第二庭根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第152条的规定,依法公开开庭审理……一案。

(7)公:……根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第141条规定,我们提起公诉,请依法判处。

(8)辩:审判长、审判员,根据刚才法庭审判,本代理——本辩护人发表一下辩护意见。

(9)审:…… 根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第28条、第29条、第30条、第31条的规定,当事人有申请回避的权利……

有时候“根据”后面小句确实与行为主体有关,但是它们并未直接出现,而且行为主体不太明确,我们称为“主体不明”。这种情况非常普遍。如:

(10)辩:……根据罪责行相适应原则,被告人因为不知道而没有认识到自己的行为的违法性。

主语位于“根据”之前的情形非常少,在我们的语料库中仅有4例。例(7)—例(9)的“根据”前面没有直接的行为主体,其行为主体分别为后面的“我们”“辩护人”与“当事人”,分别属于公诉人、辩护人与被告行为主体。这种主语在后的用法非常普遍,共计149例。

表1 “根据”句的行为主体分布情况

对语料的进一步分析可以看出,主体不明的情况多发生于行为评价场合。在我们调查的语料中,主体不明共计53次,其中行为评价出现45次,占比84.9%。进一步研究表明,此类评价行为多为言者认为其他各参与方应该接受的共识性评价,体现了话语的交互主观性。我们看两个例子:

(11)辩:……根据被告人赵××的供述,他向王××借款的理由是个人资金周转不开,是个人用钱,并没有欺骗王××。

(12)公:……而且根据目前在案的证据呢,他将取得钱款全部用于了个人挥霍,具有非常明显的诈骗的主观故意的行为,符合诈骗罪的犯罪构成,构成诈骗罪,且犯罪数额特别巨大。

上两例分别为辩护人与公诉人的发言,“根据”后续的主句都是对具体行为事件的评价。做出这两个评价虽然为言者个人行为,但是可以看出他们实际上是站在所有言谈参与者的角度做出的。言外之意是,他们所作出的评价是显而易见的,是大家都应该接受的。

(二)“根据”的宾语语义类型

关于“根据”的宾语类型,吕叔湘(1980/2005:229)做过探讨,他指出,用为介词的“根据”表示“以某种事物或动作为前提或基础”[6]。吕先生明确指出了“根据”的宾语为“某种事物或动作”,也即以之作为参照客体。我们发现,在庭审互动中“根据”的参照客体表示动作义的极少,主要是事物类。具体包括以下四种:1)法律法规;2)证据事实;3)供述指控;4)意见原则。如:

(13)审:根据刑事诉讼法第32条、第154条的规定,被告人享有辩护的权利,除了本院为你指定的辩护人为你辩护之外,你有权为自己辩护。

(14)公:……根据上述证据,二被告人的行为同时也构成了非法经营罪和销售假冒注册商标的商品罪。

(15)公诉人:……而且根据被告人张光远的口供,当天被抓的口供正是案发当天就是从小货车、面包车从库房起获的都是假烟……

(16)4辩:……根据重罪吸收轻罪的原则应当还是以那个销售伪劣产品,归到销售伪劣产品罪行里边。

表2 “根据”的语义类型分布

从上表可以看出,“根据”后的语义类型以法律法规使用频次最多,比例高达51%,其次是供述指控类,占比22.1%。证据事实与原则意见两种类型较少,占比分别为13.8%与13.1%。法律法规、证据事实两类宾语总计占比64.8%,可见,在庭审互动中,“根据”一词所依据的内容大多为法律法规或者客观证据,是基于客观公正的立场实施的行为。庭审互动中现场施行的很多行为与决定都是以法律为准绳,或者以事实为依据的。

功能语言学派评价理论的判断系统涉及两部分:社会评判(social esteem)和社会约束(social sanction)(参考Martin & White 2005)[7],其中的社会评判是评判主体根据一定的社会规范和价值系统对个人或团体的行为、能力等进行肯定或否定评价。而社会约束更多的则是以书面的形式作为法令、判决、规则、规章和法律等来监督行为,含有道德和法律意义,属于道德和法律范畴。从我们的分析可以看出,庭审互动中“根据”后接的参照客体绝大多数属于社会约束层面。

(三)参照客体及其信度问题

言据性涉及信息的信度问题,对此不少学者做过探讨。如Aikhenvald(2004:153)认为言据性涉及所述客体的真实性和确定性问题[8]。胡壮麟(1994:10)提出信度与知识的可证性(即言据性)相对照,可证性处理信息的来源,信度则提供知识来源可能性的程度,知识的来源从直接经验到虚构形成一个连续统[9]。如图:

图1 可证性与信度(引自胡壮麟1994:10)

在我们上面分析的四类参照客体中,法律法规是最真实、最权威的信源,可信度最高。证据是指依照诉讼规则认定案件事实的依据,它与事实一样,较为客观,具有较高的信度。我们这里归纳的原则意见指的是法律法规的指导意见或解释性原则,也具有较强的信度。供述是被告人就自己的犯罪事实向司法机关所作的供述,控告指的是就某人某事向司法部门提出控诉报告,其真实性待定。根据上面的分析,法庭互动中的“根据”参照客体言据性的信度,按照等级高低可以大致排列为:法律法规> 证据事实>意见原则>供述指控。这样的信度等级与庭审互动的语体特征以及参照客体的使用频次基本上是吻合的。

三、“根据”后续句的行为目的

从功能上看,介词短语“根据……”主要表示动作行为的方式,其后续句主要有以下6种类型,下面结合实例做简要分析:

类型1:维护审判权

庭审互动是在特定场合进行的机构性对话,法庭互动中,法官是权力至高者,为了维护审判方的权威,法官通常使用介词“根据”引用具体的法律法规,以说明其实施的行为或做出的判决具有合法性与公正性,进而达到维护审判权威的效果。例如:

(17)审:北京市第二中级人民法院,刑事审判第二庭,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第152条规定,依法公开开庭审理,北京市人民检察院第二分院提起公诉的,被告人×××犯走私珍贵动物制品罪一案。

类型2: 保障监督权

为了切实保障公诉人的审判监督权,公诉人经常在庭审过程中使用“根据”句,凸显其公诉人身份的合法性。如:

(18)公:……根据有关法律规定我们受本院检察长指派,以国家公诉人的身份出席今天的法庭,履行职务支持公诉,并履行法庭监督职责。

类型3:保护诉讼权

切实保护被告的诉讼权利,是维护司法公正的重要前提和基础。而辩护人的法定义务是维护被告的诉讼权利和其他合法权益,因此律师应该在法律允许范围内,最大限度地维护自己当事人利益。法庭审判中,审判方经常依据具体的法律法规以保障当事/辩护人的诉讼权。如:

(19)审:……根据刑事诉讼法第160条的规定,在法庭辩论结束后,被告人对案件有什么意见和要求,有做最后陈述的权利,被告人×××你听清楚了吗?

(20)公:这个这个券呢咱们现在根据律师法的规定,在那个审查及送审查起诉之日请律师都可以查阅摘抄复印。

类型4:行为评价

庭审互动中参与各方往往会根据法律法规、证据事实、供述指控、原则意见等对具体的行为做出各种评价。这种评价多见于对行为事件的定性,多用于违法性、合法性、合理性、公正性、真实性等方面的评价。例如:

(21)审:……,第二呢,就公诉人主要着重说一下这个量刑、建议这块,关于两名被告人的量刑意见,被告人张××呢其犯罪数额根据我国法律规定已经达到了情节特别严重这一量刑档。

(22)公:……鉴定内容是根据所查获卷烟的品牌出售的零售价格,因此这份证据是具有合法性、关联性、客观性,也是具有可感性的。

(23)辩:……根据罪责行相适应原则,被告人因为不知道而没有认识到自己的行为的违法性。

(24)被:我也是,根据省公,省委常委,省政法委××书记的6月15号的指示定的。××书记在6月15号××市委常委会议上呢明确讲啦,将军赶路,不抓小偷。

例(21)审判人就被告张××的犯罪情节表达了自己的看法,评价为“情节特别严重”。例(22)公诉人对鉴定书证据的可接受性进行了评价,认为它“有合法性、关联性、客观性,也是具有可感性的”。例(23)辩护人对被告的违法行为做评价,认为其是非故意的(“不知道”)。例(24)被告对自己的渎职行为进行辩护,表达了自己的立场,认为他是根据上级的指示开展工作的。

类型5:行为实施

庭审互动中参与各方往往需要实施特定的行为,如审判方的宣告、审判、授权、裁定等行为,公诉方的举证、建议、辩论等行为,辩方或被告的举证、请求、建议、辩论等行为。如:

(25)审:北京市第二中级人民法院刑事审判第二庭根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第152条的规定,依法公开开庭审理北京市人民检察院第二分院提起公诉的被告人××犯诈骗罪一案。

(26)辩:尊敬的审判长、审判员,受被告人×××的委托和北京市华工集团律师事务所的指派,我们担任×××的辩护人。通过查验的材料会见被告人,结合相关法律,根据判定的实际情况,根据指控书的指控,特提出以下辩护意见。

例(25)行为主体“北京市第二中级人民法院刑事审判第二庭”依据具体的法律法规,依法实施特定的审判行为。例(26)行为主体“我们”依据指控书的指控实施辩护行为。

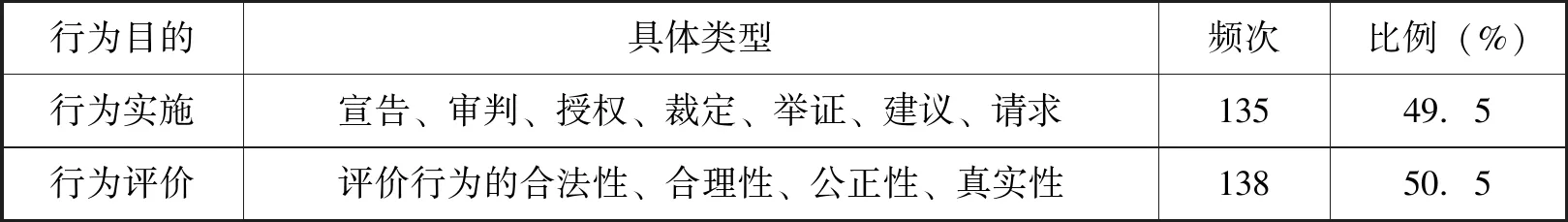

在庭审互动中,“行为实施”和“行为评价”这两类行为的出现频次如下表:

表3 庭审互动中“行为实施”与“行为评价”的出现情况

由上表可见,庭审互动中会话参与各方经常使用“根据”句来评价他方或己方的行为,以达到对特定行为定性,进而影响他方对同一行为性质的判断或认定。

四、言据性角色差异与立场表达

从表义来看,言据性信息不属于客观命题义,而是对命题信息的一种附加说明,这种附加说明在本质上是说话人的一种主观态度的表达(房红梅 2006:194)[10],它反映了说话人的态度与立场。庭审互动中言据标记的使用是一种有特定交际目的的话语策略。使用言据标记的不同角色所依据的参照客体与具体的行为目的也有差异。

表4 “根据”句的行为主体、参照客体与行为目的关系

据上表可知,从参照客体来看,不管是法官、公诉人、辩护人还是被告,各方参与者参照客体最多的是法律法规类,体现了庭审互动中依法审判、依法办事、据法维护权利的原则,其次是供述指控类,再次是证据事实类,表明在庭审互动中,参与各方围绕供述指控与证据事实展开激烈的论辩。

从行为目的来看,保护被告/辩护人的诉讼权利是整个庭审的核心内容,共计出现了79次,其行为主体主要为被告(49次)和辩护人(28次),占总数(79)的97.5%。对被告/辩护人的诉讼权利的保护绝大多数源自法律法规所赋予的权利,少数则是辩护人与被告的自我争取。

排在第二位的是行为实施,总计59次,其中,作为控诉方的公诉人使用16次,占27.1%,辩护人15次,占25.4%。控诉和辩护双方属于对抗关系,两方在辩论中经常需要反复实施举证、建议、辩论等行为。审判方的行为实施最多(27次),占比45.8%,主要是实施特定的流程化行为,如宣告开庭、进行审理等。可见,审判方在对行为定性过程的控制及做出最终裁定时占据了权威地位。

五、余论

在庭审互动中,言据性标记“根据……”已成为一种行为评价与行为实施的程式化表达。“根据”属于引证型言据标记,行为主体以法官/法庭、公诉人、辩护人、被告四种类型居多。在言者认为自己对特定行为的定性属于显而易见、众所周知的评价立场时,行为主体也可不出现或不予以明示。“根据”的参照客体主要包括法律法规、证据事实、原则意见、供述指控四类。其中,法律法规、证据事实两类总计占比64.8%。可见,在庭审互动中,“根据”一词所依据的内容大多为法律法规或者客观证据,它所介引的不仅仅是一个条件或基础,更多地还被赋予“法理性”“事实性”“原则性”等,它在表明信息确切来源(Aikhenvald 2004)的同时,也被言者赋予了对信息的态度表达[11],换言之,言者在进行行为评价或行为实施时,“根据”句的存在是主体为规避个人主观性、增强立场表达客观性而采取的一种言语策略,它能够协助扩大言语表达的信度,促进后续交际目的的达成。从交际目的来看,“根据”后续句主要有维护审判权、保障监督权、保护诉讼权、行为评价与行为实施等功能。

附录:本文涉及的语料转写符号

┴:表示话语修正;

(××):表示未听清

……:表示省略的话语

注释:

[1] 乐耀:《国内传信范畴研究综述》,《汉语学习》2011年第1期,第62~72页。

[2] D.Biber, E. Finegan, “Styles of Stance in English: Lexical and Grammatical Marking of Evidentiality and Affect”,Text, 1,1989,pp. 93-124.

[3] D.Biber, E. Finegan, “Styles of Stance in English: Lexical and Grammatical Marking of Evidentiality and Affect”,Text, 1,1989,pp. 93-124.

[4] K.Hyland, “Persuasion, Interaction and the Construction of Knowledge: Representing Self and Others in Research Writing”,InternationalJournalofEnglishStudies,2, 2008,pp.1-23.

[5] 罗桂花:《法庭互动中的立场研究》,华中师范大学博士学位论文,2013年。

[6] 吕叔湘主编:《现代汉语八百词》,北京:商务印书馆,1980年,第229页。

[7] J. R.Martin, P. R. White,TheLanguageofEvaluation, Basingstoke/New York: Palgrave Macmillan, 2005, pp.13-15.

[8] A.Y.Aikhenvald,Evidentiality, Oxford: Oxford University Press, 2004, p.153.

[9] 胡壮麟:《语言的可证性》,《外语教学与研究》1994年第1期,第9~15页。

[10] 房红梅:《言据性研究述评》,《现代外语》2006年第2期,第191~196页。

[11] J.H.Hill, J. T. Irvine, “Introduction”,In J. H. Hill, J. T. Irvine,ResponsibilityandEvidenceinOralDiscourse, Cambridge: Cambridge University Press, 1993, pp.1-9.