奥登诗歌翻译中的“模仿”策略

2020-11-30蔡海燕

蔡海燕

(浙江财经大学人文与传播学院,浙江杭州,310018)

巴别塔传说是西方翻译理论最重要的文化根源之一,不仅在西方现代译论里留下了深刻烙印,也成为中外译界讨论“诗歌不可译”的关键切入点。英国诗人雪莱(Percy Shelly)认为“巴比伦通天塔遭受天罚的咒语”致使“诗歌的翻译是徒劳无功的”[1]。一个世纪以后,英语诗人奥登(Wystan Hugh Auden)别出机杼地看待这个“天罚”:“由于巴别塔的诅咒,诗歌成了一门最为狭隘的艺术,但时至今日,当社会文明在世界各地日渐趋同而变得单调时,人们倾向于认为这不是诅咒而是福音:至少在诗歌中,不可能有一种‘国际风格’。”[2]在他看来,巴别塔事件对于诗歌这门艺术而言可谓祸福相依,诗歌的抗译性成就了它的独有临界。然而,奥登又公然宣称弗罗斯特的那句“诗歌就是翻译中失去的东西”经不起仔细推敲[3]。言下之意,诗歌并非不可译。这一质疑绝非纸上谈兵,而是基于丰富的翻译实践。一直以来,作为诗人、文章家、文学批评家的奥登已经为人熟知,作为译者的奥登却鲜少被提及。但事实上,翻译是奥登文学生涯的重要组成部分,涉及的语言包括德语、古挪威语、瑞典语、俄语和波兰语,涵盖了散文、戏剧和诗歌三大文类,尤以诗歌翻译历时最长也最能体现他的翻译理念。

奥登在各种散文、书评和译者序言中阐述了自己的诗歌翻译理念。他认为人类的语言兼具了“交流符码”和“个人言说”的二元属性[4],而诗歌是最为纯粹的“个人言说”[5],任何诗歌翻译都是译者与作者在“个人言说”层面的对话,“在某种程度上都是一种‘模仿’,而不是一种完全精确的翻译”[6]。在具体的诗歌翻译实践中,这种“模仿”策略让他坚持了一种颇为诗性的忠实,甚至为此采取了删减、增补、修润等手法。倘若简单地把这一做法纳入“归化”翻译范畴,未免忽视了奥登作为一位大诗人在诗歌翻译活动中的主体性。我们在此可以通过梳理奥登的诗歌翻译理念与实践,考察诗人译诗的“忠实”性问题。

一

奥登在《翻译》(1970)一文里明确提出了“译者的目标”:“正确意义上的翻译不是‘逐字译’。逐字译就像是给弱视者配了一副眼镜;翻译则是为盲者准备的盲文书。也就是说,译者必须假设他的读者现在无法看懂原文,而且很有可能永远都无法做到这一点。”[7]这不是奥登第一次反对“逐字译”,早年与友人合译歌德的《意大利游记》时,他在译者序言里也表达过类似的观点,只不过当时反对的是“简写本”[8]。“逐字译”和“简写本”,从本质上而言都是对原文的字面翻译。那么,为什么奥登对翻译的阐释是以视觉为导向的?这是因为他相信“阅读即翻译”[9],由此产生了两种“翻译/阅读”方法:第一种是弱视的——“糟糕的读者即糟糕的译者,应该意译的时候逐字阐释,应该逐字阐释的时候又意译”。第二种如同盲者凭感官触摸盲文书——“学习如何完美地阅读,学识固然具有价值,却不及直觉重要”[10]。

更确切地说,奥登认为人类语言兼具了“交流符码”和“个人言说”的二元属性,第一种翻译以传达源语言的公共的、普遍的“交流符码”为目的,却忽略了原作者的私人的、独特的“个人言说”;而第二种翻译通过调用“内在的眼睛”(即直觉)参与了原作者的存在与体验。奥登的这种语言观和翻译观,据尼玛尔·达斯观察,与本雅明的解构主义翻译观十分相似:“奥登使用了二元模式……将语言划分为两个阵营,‘公共语言’和‘诗性语言’(这难免让人想到本雅明将语言分为人之语言和神之语言)。”[11]需要注意的是,本雅明的语言二分法,是依据巴别塔传说把翻译描述为不断迈向“纯语言”(神之语言)的过程性努力,原作和译作都只是“纯语言”花瓶上的碎片(人之语言)[12]。奥登的语言二分法则是另一回事。

在散文集《第二世界》(1968)中,奥登借上帝造人的传说阐明了他的语言二分法的根源。他指出,人的创造被描述为双重过程,首先“神用地上的尘土造人”,然后“神将生气吹在他鼻孔里,他就成了有灵的活人”,我们每个人“既是通过自然选择形成的生物物种‘智人’中的个体成员,又是独特的个人,具有三位一体意识赋予的独特世界观”,因此人区别于其他造物的关键点就在于第二属性[13]。作为延伸,人类语言也符合二元范式——“任何对语言本质的思考都必须从区分我们使用文字作为个体之间的‘交流符码’和我们使用文字进行‘个人言说’开始。”[14]正如许多物种的个体成员之间也通过“交流符码”传递信息,比如借助听觉、视觉、嗅觉等符号传递关于食物、领地、危机的信息,人类语言在“交流符码”层面也具有这种公共性和普遍性,即使我们来自两个不同的语言群体,只要“生活方式和社会需求是相通的”,“从一种语言到另一种语言的准确翻译也是可能的”[15]。然而,人类语言在“个人言说”层面却复杂得多:“在言说中,一个独特的人向另一个独特的人说话,而且是自愿的:他也可以选择保持沉默。我们以个人的身份说话,是因为我们想要向彼此展示自己、分享自己的经验,而不是因为我们需要分享它们。”[16]换言之,“个人言说”源自我们的第二属性,“说话者根据自己的经验言说,听者必须根据自己的经验加以理解,而各自的经验并不相同。每一次对话都是翻译的壮举”[17]。

奥登指出,诗歌是人类第二属性派生出来的语言艺术,而且是“最为纯粹的个人言说”:“诗歌关注并且只关注作为独特的人的人类。无论是出于必然需求还是出于第二属性,人作为社会个体成员所做的事情不会成为诗歌的主题,因为诗歌不是必需的话语。”[18]尽管人的第二属性建立在第一属性的基础上,人的生活也与“非人类的自然”息息相关,但对于“作为独特的人”的人类来说,自然只是一个反观人类自身的必要角度。诗人能够让蕴藏在这些“反观”中的“个人言说”进一步扩大,“在作品中传达的经验,是对所有人共同拥有的现实的经验”,而之所以说这份经验是属于他的,是因为他“从只有他才具备的与众不同的视角来看待这个现实”,因此诗歌虽然具有最为纯粹的私人性和独特性,却绝不是一种“自我表达的行径”[19]。每一首诗歌都既是个人的,又是普遍的;既是当下的,又是永恒的。诗歌的二元属性,确保了它的读者不会仅仅局限于同一个时代、同一个语言群体的人,其潜在读者可以是人类共同体中的所有人。我们完全可以说,优秀的诗歌作品不仅召唤它的读者,也召唤它的译者。

与解构主义翻译观相似的是,奥登的翻译理念里也暗含了一种打破原作权威地位的倾向。他认为译作不是对原作“完全精确的翻译”,不是刻板地忠实于原作,因为“无论诗歌译者多么努力地接近原文的再现,他的首要义务是写出一首好的英语诗歌”[20]。这是译者在私人经验层面上无限接近作者的过程,是译者以独特的个人身份与作者的“个人言说”产生交流的过程,译作和原作由此形成了一种潜在的对话关系。更重要的是,原作经由译作获得了“新生”,用本雅明的话来说,“译作因为原作而产生——然而却不是原作的现世,而是原作的来世”[21]。我们在此可以通过奥登的一节诗来观察这种延续和创生——

此刻,在一百座城市间被传诵,

他全然置身于那些陌生的爱意,

要在另一种树林里找寻他的快乐,

还须领受异域良知法则的惩治。

一个死者的言辞

将在活人的肺腑间被改写。[22]

在这首纪念爱尔兰诗人叶芝的悼亡名诗里,奥登不仅为前辈诗人奉上了一座绝佳丰碑,也透露出他对“人以文传”的信心。奥登研究专家约翰·富勒指出,诗行中的“另一种树林”喻指以书写文字为媒介的文化领域,“异域良知法则”指其他国家和地区的文化界[23]。于是,诗人的生命虽然消逝了,来自异域文化界的译者却可以通过翻译活动与诗人留存在作品里的“个人言说”展开交流,使其以译作的形式继续焕发生机,“在一百座城市间被传诵”,接受“那些陌生的爱意”,流传于一代又一代活人的肺腑间。需要注意的是,“改写”对应的原文是“modified”,这个单词含有“修改”“修润”之意,奥登事实上已经再一次把“读者/译者”的主体性摆在了突出位置。

与此同时,译作能够让原作“在活人的肺腑间被改写”,也暗示了原作与译作是一种“一与多”的关系。在《翻译》一文中,奥登专门谈到“语言与时间”的话题,认为翻译活动无法脱离时代的语言环境和审美品位,“任何一首重要的诗歌都不可能拥有一个适用于所有时代的确切译本,每一代人都必须创造出自己的版本”[24]。比如,英国新古典主义时期的审美趣味是典雅、均衡、整齐和精确,在诗歌形式上把英雄双韵体(两行一押韵,每行五个音步,采用抑扬格)奉为圭臬,无论是德莱顿翻译古罗马诗人维吉尔的作品,还是蒲柏翻译古希腊的荷马史诗,都毫不犹豫地采用了这一诗体形式。为了让我们直观地感受到译本的时代特征,奥登选录了古罗马诗人贺拉斯《颂歌》第四卷第七首尾声部分的三个译本,我们不妨细加观察:

InfernisnequeenimtenebrisDianapudicum

liberatHippolytum,

necLetheaevaletTheseusabrumperecaro

vinculaPiritheo.

—Horace

Hippolytus,unjustly slain,

Diana calls to life in vain;

Nor can the might of Theseus rend

The chains of hell that hold his friend.

—Samuel Johnson

Night holds Hippolytus the pure of stain,

Diana steads him nothing,he must stay;

And Theseus leaves Pirithous in the chain

The love of comrades cannot take away.

—A.E.Housman

Great is the power of Diana and chaste was Hippolytus,yet still

Prisoned in darkness he lies.

Passionate Theseus was,yet could not shatter the chains

Forged for his Pirithous.

—James Michie[25]

在形式上,贺拉斯颂诗沿用了古希腊诗人阿尔基洛科斯的长短句,奇数行是传统的长短短格六音步(即“英雄格”),偶数行是三音步,由两个长短短格音步和一个可长可短的音步组成。在内容上,这四行诗与两则神话故事有关:前两行涉及月亮女神狄安娜和美少年希波吕忒斯的故事,希波吕忒斯因被继母构陷而枉死,狄安娜虽钟爱于他却无法令他起死回生;后两行涉及大英雄忒修斯与好友庇利托斯的故事,两人胆大包天去冥界后,结果庇利托斯被锁住,忒修斯只身返回人世。笔者综合考虑了该诗的内容与形式,尝试给出如下“逐字译”:

狄安娜并没有把纯洁的希波吕忒斯

从下界的幽暗中释放

忒修斯没有强到可为珍贵的庇利托斯

破除遗忘之地的锁链

三个英文译本依次出现在18世纪、19世纪晚期和20世纪中叶。从诗体形式上看,詹姆斯·米奇的翻译(第三个译本)最接近贺拉斯原作,这或许是因为现当代诗坛对格律的宽容态度给了译者更多自主选择的机会,反而使译者不受约束地向原作的音韵靠拢。约翰逊博士是新古典主义诗风的继承者,他的翻译(第一个译本)严格遵循了典雅、齐整的原则,每行诗的节奏为四音步抑扬格,双行押韵,完全贴合18世纪的诗歌风尚。豪斯曼的翻译(第二个译本)也带有维多利亚时代诗风的余韵。

不过,豪斯曼译本还让我们看到,译者的“诗歌品味”也会赋予译作崭新的生命力。我们知道,豪斯曼是古典文学的研究者和爱好者,也曾是剑桥大学的拉丁文教授,按理说他应该能够精准地把握原作。然而,正如奥登在另一篇有关豪斯曼的书评里所言:“令我吃惊的是,背离拉丁原文最远的竟是豪斯曼的版本。事实上,如果我不知道原诗的话,也许会把他的译诗当成他自己的创作。”[26]豪斯曼是一位对“奥登一代”影响深远的诗人,奥登将他的译作与创作等量齐观,可谓很高的评价。以下是笔者对他的译本的“逐字译”:

黑夜攫住了被败坏的纯洁的希波吕忒斯

狄安娜不能为他做任何事,他必须留下;

忒修斯只能任由庇利托斯留在了锁链里

即便患难与共的朋友之爱也不能带走他。

对照贺拉斯颂诗,我们的确可以发现他做了不少“改写”。“Infernis”(即infernum,地狱,下界)、“Letheae”(即Letheus,忘川,遗忘之地)等直接关涉冥界的意象被刻意淡化,取而代之的“night”(黑夜),一方面增强了诗意,另一方面很可能是豪斯曼出于自身基督教文化背景考虑而采取的委婉语。更重要的是,他对忒修斯和庇利托斯的“朋友之爱”的渲染,带有强烈的“个人言说”色彩。贺拉斯原文仅仅表明庇利托斯是忒修斯的好友(原文“caro”,即carus,宝贵的,珍爱的),而且我们知道,虽然古希腊罗马神话故事里有很多男同性恋题材,但忒修斯和庇利托斯之间并没有表现出彼此爱慕的倾向,他们仅仅是志同道合,或者说臭味相投,毕竟结伴前往冥界妄图拐走冥后的行为实在称不上高尚。根据颂诗原文和神话典故,豪斯曼用“comrades”一词可谓切中肯綮,凸显了朋友之间的“患难与共”。然而,他似乎并不满足于此,还添加了“love”一词来强化他们之间的感情。看似画蛇添足,实则投射了他的个人情感。豪斯曼是一位同性恋诗人,他一厢情愿地爱慕自己的本科同窗,而对方却是一个“直男”,爱而不得的痛苦和被视为“异端”的情感幽灵一般地闪现于豪斯曼的作品里,以至于他的诗作往往聚焦于理想幻灭、爱情难觅、韶华不再等悲观性议题。这种冷峻、伤感的“经验”,也在他的译诗里流淌,纠缠于忒修斯和庇利托斯之间的爱与“死别”,未尝不是他自己在某种程度上经历的爱与“生离”。

由此可见,尽管豪斯曼通晓拉丁文并且对古罗马文学有精深的钻研,他在翻译贺拉斯颂诗时并没有以精准再现原作为第一要义,而是采取了“模仿”策略,写出了“英语诗歌”,为读者准备了“盲文书”。奥登赞赏这种翻译方式,他认为,“任何一首诗的意义,都是由书页上的词语和碰巧读到它的人之间的对话所产生的”[27],优秀的译者能够用自己的语言写出旗鼓相当的诗歌。正是在这个意义上,奥登表示豪斯曼的译本与另外两个译本一样都有存在价值,都为他们各自时代的读者提供了好的“盲文书”。

二

奥登在其文学生涯中后期通过诗歌翻译活动为读者准备了蔚为可观的“盲文书”。他与熟悉古挪威语的保罗·泰勒合译了《老埃达》(即《诗体埃达》,1969)和《北欧诗歌》(1983);与通晓瑞典语的莱夫·舍伯格合译了《贡纳尔·埃凯洛夫诗选》(1971)和帕·莱克维斯特的诗集《黄昏之地》(1975);与六位同行合译了苏联诗人安德烈·沃兹涅森斯基的诗歌,收录在帕特里夏·布莱克和马克斯·海沃德编选的《反世界》(1966)里,等等。从广义上看,他与切斯特·卡尔曼合译的德语歌剧剧本《魔笛》(1957)和意大利语歌剧剧本《唐·乔万尼》(1961),也可以归类到诗歌翻译的范畴。正如他在《翻译歌剧剧本》(1962)一文中借莫扎特之语所言,在传统歌剧中“诗歌必然是音乐言听计从的女儿”[28],翻译此类剧本需要综合考量诗歌的韵律和音乐的旋律,相较寻常的诗歌翻译而言会受到更为严苛的束缚。

除了上述合译,奥登还独立翻译了歌德《诺维拉》中的诗歌,收录在伊丽莎白·梅耶和路易斯·博根合译的《少年维特之烦恼/诺维拉》(1971)里。

我们可以清楚地看到,奥登的绝大多数诗歌翻译实践都是合译。狭义上的合译指的是两位及以上的译者从事的翻译活动,是译者们根据各自的语言特长、职责划分、翻译形式(口/笔译)等境况而采取的协同合作。奥登参与的诗歌翻译(包括他的其他文学翻译实践),又突出地表现为“历时”的特征,即不同译者对原作先后进行翻译。关于这种合译模式的必要性,奥登是如此表述的:“一般来说,我认为翻译应该是一项合作的工作。我们可以说,负责最终译成英语版的人,不仅必须是英语为母语的人,还必须是精通英语的人,能够感知英语语言中精微之处的差别。然而,很少有作家既精通自己的母语,又对另一门语言有对等的掌握能力。因此,他需要一个合作者,一个懂英语但母语是源语言的人,或者,对于像古希腊语和拉丁语这样的死语言来说,他需要一流的语言学学者。”[29]以瑞典语诗集《黄昏之地》的英译为例,合译者莱夫·舍伯格在前言里描述了他们的具体分工:“按照事先商定的,我为奥登先生提供这些诗歌的翻译,尽可能采用字面直译,并指出词语的其他含义……在阅读并讨论了一首诗之后,奥登先生写出他的版本。写完后,他偶尔会动手修改手稿。有时候,要是很在乎某首诗,他会给出三四个翻译版本。”[30]也就是说,通晓源语言的合译者率先给出“逐字译”,奥登再根据这些译本“写出”英语诗歌,请注意莱夫·舍伯格直言不讳地说奥登是“写出”而不是“译出”。同样的合译模式,也体现于奥登对古挪威语、俄语、波兰语等诗歌作品的翻译。

奥登之所以选择这种“历时”合译模式,是因为他对诗歌的“可译”与“不可译”有自己的独立思考。他认为,“诗歌的内容和形式、声和意,如同身体和灵魂一样,是不可分割的整体”,任何诗歌的翻译都是“可译”和“不可译”的结合:可译之处在于,“诗人的意象通常可以准确地译出来,因为它们源自所有人共同的感官知觉,无论人们操持何种语言”;不可译之处在于,“依赖于语言的效果,如押韵和双关语,是不可复制的”,而且“韵律和节奏也会构成问题”[31]。同样的观点,在散文《写作》(1962)里也有所表达。奥登不仅在该文直接批驳了弗罗斯特关于诗歌不可译的说法,还指出诗歌不是纯粹的声音,“任何不是基于语音经验的因素”、任何有关“世界的独特看法”都可以被翻译[32]。为此,他给出了一个例证:分别选一首歌德和荷尔德林的诗,即使对它们采取“逐字译”,读者也依然能够从译诗中分辨出它们不是出自同一人之手。由此可见,奥登再一次把他的论点建立在人类及其语言的第二属性上,于是诗歌中能够被翻译出来且最值得翻译的,就是诗人有关现实生活的独特经验。

这个推断还有一个重要依据。奥登认为诗歌是“道德层面”和“技术层面”的统一:在“道德层面”,诗歌“必须从一个独特的视点去理解我们大家共有的事实,并呈现特定意义”;在“技术层面”,诗歌“必须是做工精致的词语造物,诗人借此为语言增添光彩”[33]。也就是说,诗歌在“道德层面”的“内容”和“意”可以被译者移植到目的语,而“技术层面”的“形式”和“声”,却无法移植。正是基于此,奥登才会明确指出,任何诗歌翻译在某种程度上都是一种“模仿”,译者需要运用自己的语言将原诗的“个人言说”写出来,而且他的首要义务是写出一首好的诗歌。

奥登还将这种“模仿”上升到“通灵”的层面。他说,译者在“准确把握作者所说的内容”之后,要“用自己的语言捕捉作者的语调”,此为译者的“真正任务”[34]。所谓“语调”,显然不是基于语言的音调,而是作者的内在声音。奥登举例说,我们可以假设一位译者正在翻译歌德的作品,那么他必须尽可能地提出并试图回答这样的问题:“倘若歌德用英语思考和写作,他在保持自己作为歌德的独特个性的同时,会怎么写?”[35]在“捕捉作者的语调”的过程中,奥登认为译者展现了类似于巫师的“通灵的本领”,或者如歌德本人所言:“如果译者真正理解了原作者,他就能用自己的方式不仅呈现出作者的所有,还能呈现出作者的意图以及作者应做而未做之事。”[36]这样的译者,必须调动自己的内在眼睛,借助“通灵”或“直觉”去理解作者的“个人言说”,然后运用自己的语言为读者提供“盲文书”。于是,翻译的过程变得更为复杂,对译者的诗歌品味和诗学修养提出了更高的要求。

然而,在具体的翻译实践中,由于奥登惯常采用“历时”的合译模式,过于追求“写出”好的英语诗歌,难免存在“背离”原文的现象,在客观上引发了翻译的“忠实”性问题。他和保罗·泰勒合译《老埃达》时,为了实现他所理解的译者的目标与任务,时常调整诗行顺序、增添语意内容、删除重复段落,几乎是用现代英语编译了这部冰岛史诗。如此一来,他编译得越成功,也就越偏离原诗。对于这种缺陷,奥登为《袖珍希腊读本》(1948)撰写导言时已经有所洞见:“在一门语言被翻译成另一门语言的过程中,美感的损失总是巨大的;当源语和目的语在语言和文化上的差异如希腊语和英语那样显著时,这种损失几乎是致命的;甚至可以说,被翻译成英语的希腊诗歌译得越好,它就越不像希腊诗(如:蒲柏翻译的《伊里亚特》),反之亦然。”[37]同理,他参与的《老埃达》英译也存在这个问题,有学者直言他们的译本“几乎让人看不到中世纪书籍的痕迹”[38],在美学上背离了“忠实”。不过,从严格意义上来说,《老埃达》本身就不是一部完整的作品,内容上不连贯,文字上芜杂纷乱,奥登试图将之写成“一首好的英语诗歌”似乎也情有可原。

更能反映此类“忠实”性问题的合译版本,莫过于奥登参与翻译的苏联诗人安德烈·沃兹涅森斯基诗歌。奥登在译者序言里坦诚相告,他“不懂俄语也从未去过俄国”,“在阅读了他的诗歌的字面翻译版本、学习了他的韵律模式、聆听了他朗诵自己作品的录音之后”,坚信安德烈·沃兹涅森斯基在俄语世界有一大批拥趸是可以想象的;然而,由于语言和文化的差异,他的诗律节奏很难在英语里再现,奥登干脆说“如果我们想要以他的俄国听众的角度去读他,我们的演绎几乎肯定会大相径庭”,这种做法不但“愚蠢”而且“完全没有必要”,因为一首诗的价值体现于“无论它是何时何地何人创作,我们发现它与我们自己、我们的时代和我们的场域有关”[39]。这其实是奥登再一次为自己的“模仿”翻译策略“正名”。尼玛尔·达斯在分析奥登对安德烈·沃兹涅森斯基诗歌的翻译时,以《我的阿喀琉斯之心》为例加以说明,而且为了方便不懂俄语的人更为直观地看到奥登的创造性翻译,他将俄语的西里尔字母逐一用英语的拉丁字母重写。笔者在尼玛尔·达斯的示例[40]基础上绘制了拉丁字母版原诗和奥登英译版的对照图:

我们可以看到,奥登几乎是“写出”而不是“译出”这首诗。原诗在视觉效果上是不规则诗行的错落排列,而译诗却以整齐的四行诗形式出现,篇幅也从29行缩短为24行。于是,原诗的诗节模式、韵律节奏、语义转换甚至是意味深长的停顿,都发生了显而易见的变化。尼玛尔·达斯指出,奥登之所以如此“改写”,是因为他此前创作的同类题材诗歌《阿喀琉斯之盾》(1952)以祈望“施行良治的大理石城邦”[41]为核心主题,这种对秩序的渴望被带入了《我的阿喀琉斯之心》的翻译活动里。

笔者更倾向于认为,奥登的“改写”不是个人同题诗歌的先入为主,而是他很有可能没有注意到安德烈·沃兹涅森斯基是一位深受苏联未来主义诗派杰出代表马雅可夫斯基影响的诗人。马雅可夫斯基曾自创“楼梯诗”,以梯级的形式表现诗句运动的“顿”,或者击节高歌的“节”[42]。作为马雅可夫斯基诗学的继承者,安德烈·沃兹涅森斯基也进行过类似于“楼梯诗”的诗体实验,这首《我的阿喀琉斯之心》就表现出典型的楼梯形式,以梯级提示诗歌节奏的运动、跳荡和休止。纵观奥登文学生涯,我们可以发现他在诗体上绝对是一个“保守派”,诗歌品位与“楼梯诗”相去甚远。既然他自一开始就无意于在英语中演绎安德烈·沃兹涅森斯基的诗律节奏,那么依据个人品位彻底“改写”原诗便是必然的结果。正如他参与的《老埃达》英译本受到业界质疑,他参与的安德烈·沃兹涅森斯基诗歌英译本也很快迎来了批评的声音,有学者直言不讳地说:“他们中的某些译者似乎不仅无法处理韵律和诗节模式,甚至压根不愿意做出尝试(加利格、莫斯和奥登)。”[43]显然,奥登的翻译出发点是为读者提供“盲文书”,但并不是所有读者都乐意接受“奥登化”的译诗。

“历时”合译模式无法规避“忠实”性的拷问,相较而言,奥登独立翻译的歌德诗歌更经得起读者的检验。他精通德语,不必借助于旁人的“逐字译”,而是通过自己的阅读便能精准地把握原诗的“道德层面”和“技术层面”。以《诺维拉》英译为例,他在译者前言里深入浅出地分析了该作的体裁、主题和意象,然后推导出歌德让男孩吟唱(即小说中的诗歌)的原因,在一定程度上实现了与歌德的“个人言说”直接对话。

“Novelle”(奥登英译本写成“Novella”)通常译为“中短篇小说”,但歌德的“Novelle”比较特殊,我们暂且音译为“诺维拉”。德语文学研究专家杨武能先生指出,“Novelle”起源于意大利,歌德为这种体裁在德国的产生和发展作了重要贡献。他根据歌德所说的“Novelle不过就是一个闻所未闻的事件而已”,推断“Novelle”具有传奇性,与我国的传奇小说十分类似。[44]然而,奥登在阐释“Novelle”体裁时却格外强调它的诗性:“这本小说是牧歌这种文体的极佳范例……和田园诗一样,牧歌预设了人与自然、欲望与理性的和谐关系,但是在牧歌里对人与自然的描写则要贴近现实得多,它不像田园诗那样过于理想化。牧歌和喜剧一样,必须有一个圆满的结局,但是又和喜剧不一样,它里面的情绪总是严肃稳重的。”[45]奥登视“Novelle”为“idyll”(牧歌)的典型,其实已经点明了它的意大利出身,以及它的诗性源头。在他看来,歌德的“Novelle”兼具了诗性和叙事性、理想性和现实性、喜剧性和严肃性,而不仅仅是叙事性的小说。这一看法可以从《诺维拉》历经三十余年的创作过程里找到线索。歌德一度想过用这个题材“写成一部六步体的叙事诗”,但后来发觉“极其需要对地方风物的精确描写,换成韵文必定显得矫揉造作”,而最终完成的作品“一开头完全地现实,但到结尾又极富理想色彩,用散文都得到了绝佳的表现;同样,那些个诗歌也极为美妙动人”[46]。也就是说,无论从创作动机还是艺术表现来看,这部作品都具有强烈的诗性。

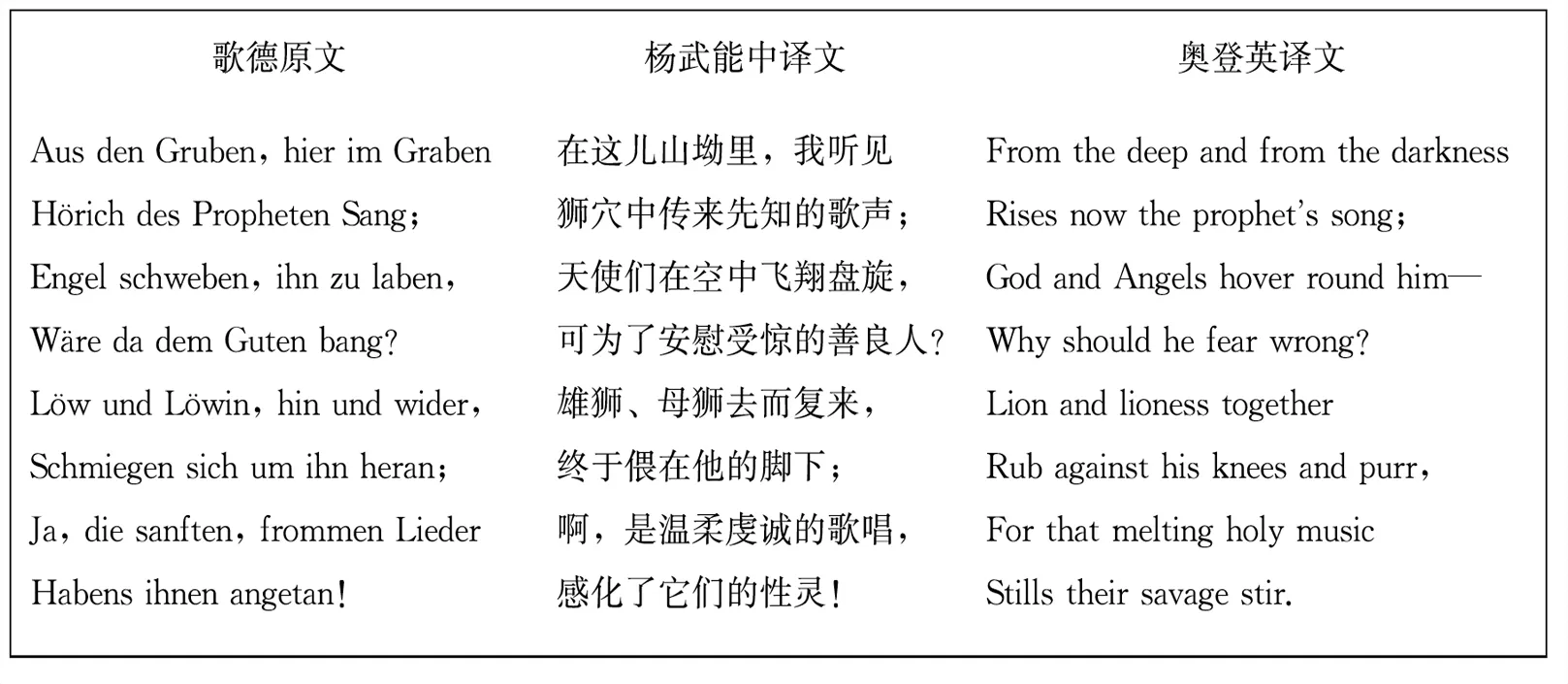

由此可见,奥登对《诺维拉》的立意和风格了然于心。他明白歌德想要通过男孩和雄狮的关系揭示一个关乎真善美的追求,而这种充满理想主义色彩的追求必须要用更纯粹的“个人言说”才能传达出来,正如歌德自己所言:“必须进一步采用抒情诗,是的,甚至过渡到歌唱本身。”[47]我们且看男孩在驯服雄狮时吟唱的第一首歌,以下是歌德原文[48]和奥登英译文[49]的对照表,杨武能先生的中译文[50]用作参照:

歌德原文杨武能中译文 奥登英译文Aus den Gruben, hier im GrabenHörich des Propheten Sang;Engel schweben, ihn zu laben,Wäre da dem Guten bang?Löw und Löwin, hin und wider,Schmiegen sich um ihn heran;Ja, die sanften, frommen LiederHabens ihnen angetan!在这儿山坳里,我听见狮穴中传来先知的歌声;天使们在空中飞翔盘旋,可为了安慰受惊的善良人?雄狮、母狮去而复来,终于偎在他的脚下;啊,是温柔虔诚的歌唱,感化了它们的性灵!From the deep and from the darknessRises now the prophets song;God and Angels hover round him—Why should he fear wrong?Lion and lioness togetherRub against his knees and purr,For that melting holy musicStills their savage stir.

需要注意是,德语包含更多的多音节词,词形变化丰富,而英语包含较多单音节词,词形变化很少,因此完全对等的韵律复刻是不存在的,这是奥登坚持诗歌“基于语音经验的因素”不可译的根本原因。不过,他在翻译歌德诗歌时近乎完美地演绎了原诗的韵律和节奏。他的译诗同样采取了扬抑格四音步(第4行和第8行除外)和交韵形式(韵脚ababcdcd),偶数行韵脚也尽量模拟了原诗的吟唱声调,无论是以开口较大的元音/ɒ/收尾,还是以气息较长的元音/ː/搭配鼻辅音//产生口鼻腔的共鸣,或圆润或悠长的发音烘托了一种纯净、自然的和谐氛围,与诗歌主题相得益彰。为了贴合原诗的节拍,奥登也做出了一些必要的“改写”。比如,在第1行中,奥登用连词“and”替换了原诗的逗号,从而与前面的单词“deep”组成一个扬抑格音步;与此同时,奥登将“Graben”(地堑)译成“darkness”(幽暗),而不是“pit”(深坑)、“cave”(山洞)或“cavern”(大洞穴)等同类意象,一方面是为了与“deep”组成行内头韵,呼应原诗“Gruben”和“Graben”的韵式,另一方面是为了增加诗行所需的音步。更深层的考虑,笔者推测这是在暗示超自然神秘力量的抽象来源,由此开启了他自己的“个人言说”。

如果说“darkness”的译法还有“忠实”性可言的话,那么另外几处细节的处理则已经“奥登化”了。在第3行中,原诗只出现了“Engel”(天使),奥登却把“God”(上帝)也加了进去,这或许是为了增长诗行的音步,但这种解释显然站不住脚。事实上,奥登已经借此改变了歌德构建的自然主义倾向的泛灵论图景。中后期奥登的宗教信仰起了决定作用,他要为男孩充满神秘色彩的歌唱找到一个基督教层面的力量源泉,所以先知、天使和狮群的画面里必须要出现无所不在的上帝才能建构真正的和谐。上帝的加入,也在客观上改变了音乐的性质,“die sanften, fromen Lieder”(温柔虔诚的歌唱)由此变成了“that melting holy music”(潜移默化的圣乐),最后一行的潜台词也从迷惑、驯服狮子,转变为平息狮子的骚动。这不是歌德的理想图景,而是奥登对现实世界做出的经验反思。

艾伦·利维(Alan Levy)在谈到奥登的翻译活动时说:“由于这个特殊的‘译者’修改了很多东西,也许是为了更好的效果,这些作品属于奥登经典的内部,而不是外部。”[51]此言道出了奥登“模仿”式翻译策略的客观结果。这种带有强烈译者主体性色彩的翻译,在“历时”诗歌合译模式里表现得尤为突出。即便他独立翻译的歌德诗歌呈现了更多诚意的“忠实”,但仍然无法让原作摆脱“在活人的肺腑间被改写”的命运。当诗人从事诗歌翻译的时候,他们不仅是译出诗,更是在“写出”诗。德莱顿翻译的《埃涅阿斯纪》虽饱受争议却广为流行,庞德(Ezra Pound)翻译的中国古典诗词虽有不容忽视的误读却丰富了英语诗歌,奥登的诗歌翻译活动也以这种“诗性”忠实赋予了原作“新生”。奥登曾声明:“不仅没有精确的诗歌翻译,而且每个译者都必须遵循自己的诗歌品味。”[52]我们可以视之为他对诗人译者的一种辩护。

注释:

[1] [英]雪莱:《诗辩》,《爱与美的礼赞——雪莱散文集》,徐文惠译,上海:三联书店,1989年,第189~190页。

[2] W. H. Auden, “Writing”, InTheDyer’sHandandOtherEssays, New York: Vintage, 1989, p. 23.

[3] W. H. Auden, “Writing”, InTheDyer’sHandandOtherEssays, New York: Vintage, 1989, p. 23.

[4] W. H. Auden, “Translation”, InTheCompleteWorksofW.H.Auden:Prose, Vol. Ⅵ: 1969-1973, Princeton: Princeton UP, 2015, p. 391.

[5] W. H. Auden,SecondaryWorlds,InTheCompleteWorksofW.H.Auden:Prose, Vol. Ⅴ: 1963-1968, Princeton: Princeton UP, 2015, p. 315.

[6] W. H. Auden, “Translator’sNoteto the IcelandicSongofRig”, InTheCompleteWorksofW.H.Auden:Prose, Vol. Ⅵ: 1969-1973, Princeton: Princeton UP, 2015, p. 405.

[7] W. H. Auden, “Translation”, InTheCompleteWorksofW.H.Auden:Prose, Vol. Ⅵ: 1969-1973, Princeton: Princeton UP, 2015, p. 393.

[8] [英]奥登:《意大利游记》,《序跋集》,黄星烨译,上海:上海译文出版社,2015年,第179页。

[9] W. H. Auden, “Reading”, InTheDyer’sHandandOtherEssays, New York: Vintage, 1989, p. 3.

[10] W. H. Auden, “Reading”, InTheDyer’sHandandOtherEssays, New York: Vintage, 1989, pp. 3-4.

[11] NirmalDass,RebuildingBabel:TheTranslationsofW.H.Auden, Amsterdam and Atlanta: Rodopi, 1993, pp. 32-33.

[12] [德]本雅明:《译者的任务》,陈浪译,谢天振编:《当代国外翻译理论导读》,天津:南开大学出版社,2008年,第328页。

[13] W. H. Auden,SecondaryWorlds, InTheCompleteWorksofW.H.Auden:Prose, Vol. Ⅴ: 1963-1968, Princeton: Princeton UP, 2015, p. 308.

[14] W. H. Auden,SecondaryWorlds, InTheCompleteWorksofW.H.Auden:Prose, Vol. Ⅴ: 1963-1968, Princeton: Princeton UP, 2015, p. 309.

[15] W. H. Auden,SecondaryWorlds, InTheCompleteWorksofW.H.Auden:Prose, Vol. Ⅴ: 1963-1968, Princeton: Princeton UP, 2015, p. 309.

[16] W. H. Auden,SecondaryWorlds, InTheCompleteWorksofW.H.Auden:Prose, Vol. Ⅴ: 1963-1968, Princeton: Princeton UP, 2015, p. 309.

[17] W. H. Auden,SecondaryWorlds, InTheCompleteWorksofW.H.Auden:Prose, Vol. Ⅴ: 1963-1968, Princeton: Princeton UP, 2015, p. 312.

[18] W. H. Auden,SecondaryWorlds, InTheCompleteWorksofW.H.Auden:Prose, Vol. Ⅴ: 1963-1968, Princeton: Princeton UP, 2015, p. 315.

[19] W. H. Auden,SecondaryWorlds, InTheCompleteWorksofW.H.Auden:Prose, Vol. Ⅴ: 1963-1968, Princeton: Princeton UP, 2015, p. 315.

[20] W. H. Auden, “Translation”, InTheCompleteWorksofW.H.Auden:Prose, Vol. Ⅵ: 1969-1973, Princeton: Princeton UP, 2015, p. 394.

[21] [德]本雅明:《译者的任务》,陈浪译,谢天振编:《当代国外翻译理论导读》,天津:南开大学出版社,2008年,第322页。

[22] [英]奥登:《奥登诗选:1927-1947》,马鸣谦、蔡海燕译,上海:上海译文出版社,2014年,第394页。

[23] J. Fuller,W.H.Auden:ACommentary, Princeton: Princeton UP, 1998, p. 287.

[24] W. H. Auden, “Translation”, InTheCompleteWorksofW.H.Auden:Prose, Vol. Ⅵ: 1969-1973, Princeton: Princeton UP, 2015, p. 394.

[25] W. H. Auden, “Translation”, InTheCompleteWorksofW.H.Auden:Prose, Vol. Ⅵ: 1969-1973, Princeton: Princeton UP, 2015, pp. 394-395.

[26] [英]奥登:《伍斯特郡少年》,《序跋集》,黄星烨译,上海:上海译文出版社,2015年,第423页。

[27] W. H. Auden,“Foreword toAntiworldsby Andrei Voznesensky”,InTheCompleteWorksofW.H.Auden:Prose, Vol. Ⅴ: 1963-1968, Princeton: Princeton UP, 2015, p. 187.

[28] W. H. Auden, “Translating Opera Libretti”, InTheDyer’sHandandOtherEssays, New York: Vintage, 1989, p. 484.

[29] W. H. Auden, “Translation”, InTheCompleteWorksofW.H.Auden:Prose, Vol. Ⅵ: 1969-1973, Princeton: Princeton UP, 2015, p. 393.

[30] Pär Lagerkvist,EveningLand, trans. W. H. Auden, Leif Sjöberg, Detroit: Wayne State UP, 1975, p. 11.

[31] W. H. Auden, “Translation”, InTheCompleteWorksofW.H.Auden:Prose, Vol. Ⅵ: 1969-1973, Princeton: Princeton UP, 2015, p. 393.

[32] W. H. Auden, “Writing”, InTheDyer’sHandandOtherEssays, New York: Vintage, 1989, p. 23.

[33] 蔡海燕:《“道德的见证者”:后期奥登的诗歌伦理观》,《国外文学》2020年第1期,第25~27页。

[34] W. H. Auden, “Translation”, InTheCompleteWorksofW.H.Auden:Prose, Vol. Ⅵ: 1969-1973, Princeton: Princeton UP, 2015, p. 393.

[35] W. H. Auden, “Translation”, InTheCompleteWorksofW.H.Auden:Prose, Vol. Ⅵ: 1969-1973, Princeton: Princeton UP, 2015, p. 393.

[36] [英]奥登:《意大利游记》,《序跋集》,黄星烨译,上海:上海译文出版社,2015年,第180~181页。

[37] [英]奥登:《希腊人和我们》,《序跋集》,黄星烨译,上海:上海译文出版社,2015年,第4页。

[38] J. Harris, “Eddic poetry”, In C. J. Clover, J. Lindow,OldNorse-IcelandicLiterature:ACriticalGuide, Ithaca: Cornell UP, 1985, p. 74.

[39] W. H. Auden,“Foreword toAntiworldsby Andrei Voznesensky”,InTheCompleteWorksofW.H.Auden:Prose, Vol. Ⅴ: 1963-1968, Princeton: Princeton UP, 2015, pp. 186-187.

[40] N. Dass,RebuildingBabel:TheTranslationsofW.H.Auden, Amsterdam and Atlanta: Rodopi, 1993, pp. 145-146.

[41] [英]奥登:《奥登诗选:1948-1973》,马鸣谦、蔡海燕译,上海:上海译文出版社,2015年,第102页。

[42] 飞白:《诗海:世界诗歌史纲(现代卷)》, 桂林:漓江出版社,1989年,第1226~1227页。

[43] D. Bures, “Review”,TheSlavicandEastEuropeanJournal, Vol. 12, No. 3, Autumn, 1968, p. 367.

[44] [德]歌德:《Novelle二题》,《少年维特的烦恼》,杨武能译,石家庄:河北教育出版社,2015年,第167页。

[45] [英]奥登:《维特与诺维拉》,《序跋集》,黄星烨译,上海:上海译文出版社,2015年,第162~163页。

[46] [德]歌德:《歌德谈话录》,杨武能译,石家庄:河北教育出版社,2015年,第186页。

[47] [德]歌德:《歌德谈话录》,杨武能译,石家庄:河北教育出版社,2015年,第185页。

[48] J. Goethe,Novella.[2020-05-25] http://www.zeno.org/Literatur/M/Goethe,+Johann+Wolfgang/Erz%C3%A4hlungen/Novelle.

[49] J. Goethe,TheSorrowsofYoungWertherandNovella, trans. E. Mayer, L. Bogan, W. H. Auden, New York: Random House, 1971, p. 199.

[50] [德]歌德:《Novelle二题》,《少年维特的烦恼》,杨武能译,石家庄:河北教育出版社,2015年,第184页。

[51] A. Levy,W.H.Auden:IntheAutumnoftheAgeofAnxiety, New York: The Permanent Press, 1983, p. 114.

[52] W. H. Auden, “Translation”, InTheCompleteWorksofW.H.Auden:Prose, Vol. Ⅵ: 1969-1973, Princeton: Princeton UP, 2015, p. 395.