基于EDLVO理论的浮选药剂对煤泥颗粒间的相互作用

2020-11-30程万里张秀梅邓政斌

程万里,张秀梅,邓政斌,5,郭 德

(1.贵州大学 矿业学院,贵州 贵阳 550025; 2.喀斯特地区优势矿产资源高效利用国家地方联合工程实验室,贵州 贵阳 550025; 3.非金属矿产资源综合利用重点实验室,贵州 贵阳 550025; 4.华北科技学院 环境工程学院,北京 101601;5.省部共建复杂有色金属资源清洁利用国家重点实验室,云南 昆明 650093)

随着煤炭资源的深度开采,原煤中细粒煤比例急剧增加,我国煤泥呈现出微细化、高灰分、连生体含量大等特点,导致煤泥分选问题更加突出[1]。煤泥浮选体系中颗粒间相互作用极为复杂,存在细泥罩盖、机械夹带、颗粒异相凝聚、煤泥活化捕收等一系列问题,使得分选难度进一步增大。明确煤泥颗粒间相互作用的机理,对实现煤泥的高效分选有重要意义。

浮选药剂可改变煤表面润湿性,导致煤泥颗粒间相互作用产生差异,影响细粒煤的凝聚与分散。煤泥浮选过程中,药剂种类及用量对浮选效果有重要影响,充分发挥药剂的作用是实现煤泥高效浮选的重要保证[2]。浮选药剂对煤泥颗粒间的相互作用机理一直是选煤工作者研究的重点和热点。如陈军[3]研究发现阳离子胺/铵盐类疏水改性剂主要通过静电引力作用吸附在煤粒表面,弱化煤泥颗粒间的水化斥力,增强疏水引力;同时也会压缩煤表面双电层结构,弱化煤粒间的静电斥力。张秀梅等[4]研究表明,精煤本身的疏水性和捕收剂在煤粒表面吸附产生疏水作用,促使细煤粒黏附于粗粒煤载体上,提高了细粒煤泥的浮选效果。李国胜等[5]发现NaCl会压缩煤表面的双电层,弱化煤粒间的静电斥力,有利于煤泥凝聚沉降。HARVEY P A等[6]发现NaCl还会增加煤粒表面荷电的亚微观尺度气泡数量,影响煤泥的可浮性。CHIN等[7]发现NaCl浓度较低时,主要改变煤粒表面的润湿性;在浓度较高时,会改变煤粒表面Zeta电位,影响颗粒间的静电作用力。余萍[8]研究发现,无机电解质作为调整剂时,煤粒对阳离子的吸附会改变其表面的润湿性及Zeta电位,影响煤粒间的疏水作用力和静电作用力。KURNIAWAN等[9]研究得知MgCl2,NaCl和NaClO3也可压缩煤粒表面的双电层,改变颗粒间静电作用,提高煤泥分选效果。马椽栋等[10]研究发现SDBS与低阶煤表面发生了以氢键吸附为主的物理吸附,SDBS 中的 C—C/C—H 基团暴露在煤样表面,使煤表面疏水性变强,改善了低阶煤泥的可浮性。研究浮选体系中颗粒间界面相互作用一般是基于DLVO理论或EDLVO理论。DLVO理论只考虑了颗粒间的静电作用能和范德华作用能,不能很好解释浮选体系中细粒煤的凝聚与分散行为。而EDLVO理论综合考虑了颗粒间的各种相互作用能,能较好地说明细粒煤的凝聚与分散行为,解释浮选现象。

综上所述,浮选药剂对颗粒间的相互作用影响较大,影响煤泥浮选效果。基于此,笔者通过浮选试验,研究传统的捕收剂0号柴油和起泡剂仲辛醇的用量对煤泥浮选效果的影响,并对0号柴油和仲辛醇用量不同时的煤粒表面接触角和Zeta电位进行测定,利用接触角测量法计算出样品煤的表面能参数,根据EDLVO理论得出煤泥颗粒间各相互作用能随作用距离变化的势能曲线,分析了0号柴油和仲辛醇及其用量和配比对煤粒间相互作用势能的影响规律,揭示了浮选药剂对煤泥颗粒间相互作用的机理,对强化煤泥浮选过程,完善煤泥浮选理论有重要意义。

1 煤样特性

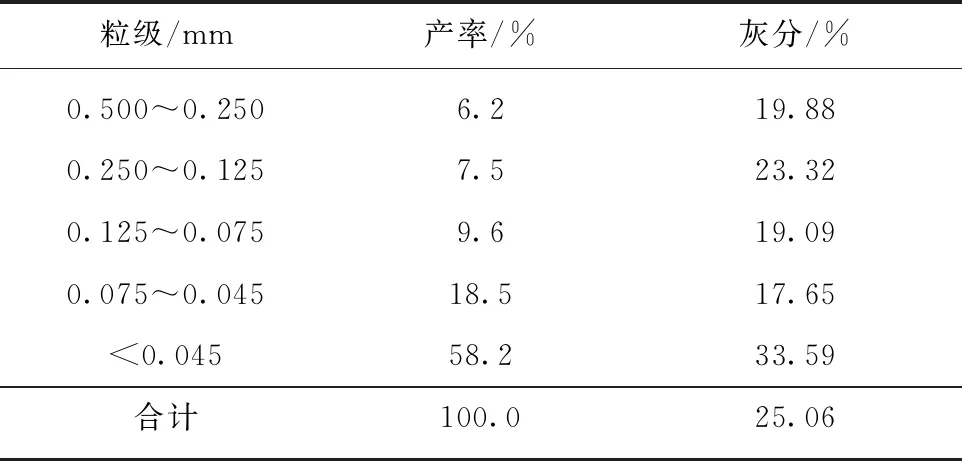

试验用煤样采自山西某选煤厂的浮选入料,筛分至0.5 mm以下装袋备用。取准备好的煤样120 g,采用标准套筛进行粒度分析。根据GB/T 477—2008《煤炭筛分试验方法》[11]对煤样进行小筛分实验。煤样粒度组成见表1。从表1中可以看出煤样灰分为25.06%,该煤泥的主导粒级为-0.045 mm,产率为58.2%,其灰分也较高,达到33.59%。可见,煤样中细粒级煤泥含量高、灰分大,煤样粒度组成较细。

表1 煤泥筛分试验结果Table 1 Sievetest results of coal slime

2 试 验

2.1 试验仪器及药剂

试验的主要仪器有JC2000C1型接触角测量仪、JS94H型微电泳仪、XFD-1.5型浮选机、YP-15T型手动粉末压片机、磁力搅拌器、干式机械筛、马弗炉、电热鼓风干燥箱、pH测量计;药剂采用0号柴油作捕收剂,仲辛醇作起泡剂,(0号柴油密度为0.842 5 g/mL,仲辛醇密度为0.824 5 g/mL);另需准备自来水、蒸馏水、硼酸以及0.1 mol/L的HCl和0.1 mol/L的NaOH溶液等。

2.2 试验煤样

实验室煤泥浮选试验用煤使用原煤样,即选煤厂的浮选入料;接触角测量和Zeta电位测定时使用纯煤样。为获得纯净的煤样,取少量煤样进行离心分离,再经过超声处理后进行手筛,制得最终试验用煤样。

2.3 试验方法

2.3.1浮选试验

每次称取煤样120 g加入浮选槽,向浮选槽中加入蒸馏水至第1道标线位置,搅拌煤样待其全部润湿后,再补加蒸馏水使槽内矿浆液面达到第2道标线,此时矿浆体积约为1.5 L,搅拌2 min后加入0号柴油,再搅拌2 min后,加入仲辛醇;30 s后,打开充气阀充气,开动刮板刮取泡沫。最后将精煤产品和尾煤进行过滤、干燥、冷却后分别称重,测量灰分,记录数据。

2.3.2接触角测量

称取10份纯煤样,各36 g,分别倒入容量为500 mL的烧杯中,加450 mL蒸馏水,用磁力搅拌器搅拌5 min后分别加入不同用量的0号柴油和仲辛醇,再搅拌3 min后静置、过滤、自然晾干。称取煤样2 g,硼酸6 g,用压片机在25 MPa压力下压成具有压光平面的圆柱体试片。接触角测量仪,设定液滴大小为0.015 μL,存储间隔为1 s,CCD倾角为7°。在恒温室内将蒸馏水用准备好的进样器向试片的压光面上滴落(只需要1滴),使用量角法测量,每个样品重复测量3次,取平均值。

2.3.3Zeta电位测定

将实验前准备好的纯煤样进行研磨,并全部在去离子水中筛分得到粒度为-0.045 mm的煤样,取筛下物烘干后装袋备用。称取11份纯煤样,各12 g,分别倒入容量为500 mL的烧杯中,加100 mL蒸馏水,用磁力搅拌器搅拌5 min后再向烧杯中分别加入不同用量的0号柴油和仲辛醇,再搅拌3 min制成悬浊液,抽样备用。(实验前测得煤样在去离子水中pH值为7.43,故在后续实验中用pH计测量悬浊液pH值,用0.1 mol/L的HCl和0.1 mol/L的NaOH溶液调节pH值为7.43。)设定Zeta电位值的测量条件,温度为26.5 ℃,电流为0.2 A,电压为10 V,pH值为7.43。先用去离子水冲洗电泳杯和电极,用滴管吸取悬浊原液达到沉降平衡后的上层液体约0.5 mL,加入电泳杯中测量,每个样品重复测定3次,取平均值。

3 煤泥颗粒间相互作用的理论计算

3.1 煤样表面能计算

Young’s方程描述了固-液-气三相体系中固体、液体表面能及固液界面相互作用自由能和平衡接触角之间的关系[12]:

γS/A=γS/L+γL/Acosθ

(1)

式中,γS/A,γL/A,γS/L分别为固-气、液-气、固-液界面张力;θ为平衡接触角。

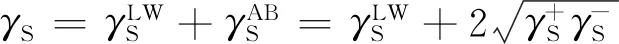

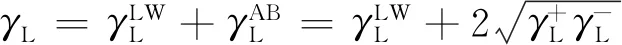

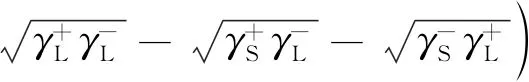

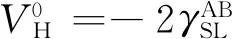

对于低能固体或液体的表面能,由Lifshitz-van der Waals分量γLW和Lewis酸-碱分量γAB组成,其中γAB又包含Lewis酸分量γ+和Lewis碱分量γ-。对于固体或液体的表面能可表示[13]为

(2)

(3)

固液界面相互作用自由能、固体表面能和液体表面能之间的关系可表示[14]为

(4)

将式(2)~(4)代入式(1)可得固体和液体表面能与二者平衡接触角之间的关系:

(5)

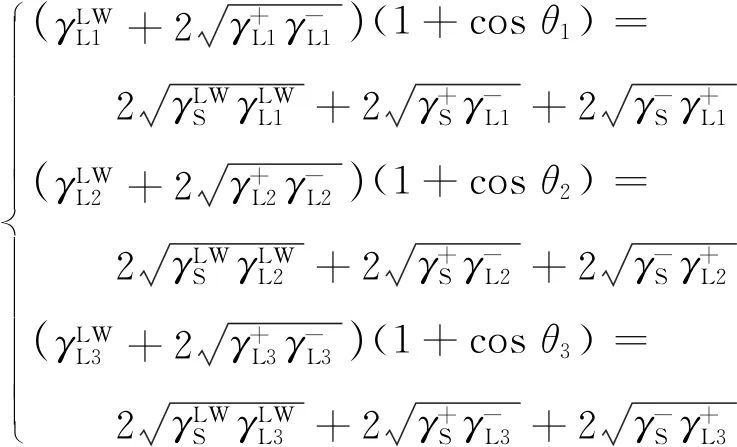

若用L1,L2,L3分别表示蒸馏水、0号柴油、仲辛醇,测得3者在煤表面的接触角分别是θ1,θ2,θ3,由上式有:

(6)

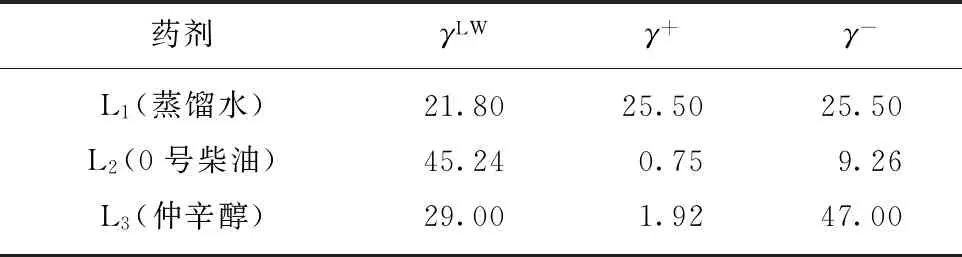

通过求解式(6)可得煤样表面能参数。检测液体表面能参数见表2。

表2 检测液体的表面能参数[15-16]Table 2 Surface energy parameters of the detected liquid[15-16] mJ/m2

3.2 煤粒间相互作用势能计算

EDLVO理论是进行界面相互作用研究的有力工具。根据该理论,疏水细粒矿物浮选体系中除了静电作用势能和范德华作用势能外,还包括疏水作用势能[17]。颗粒间相互作用总势能VT可表示为

VT=VE+VW+VH

(7)

式中,VE为静电相互作用能,J;VW为范德华相互作用能,J;VH为疏水相互作用能,J。

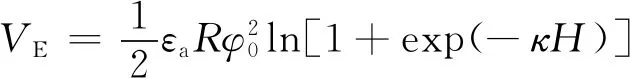

3.2.1静电相互作用

(8)

式中,εa为分散介质绝对介电常数;R为细粒半径,m;φ0为表面电位,V;κ为Debye长度,m;H为相互作用距离,m。

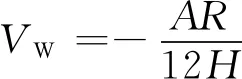

3.2.2范德华相互作用能

(9)

式中,A为物质在分散介质中相互作用的哈马克常数[18],J。

(1)在真空中,可利用物质表面能Lifshitz-van der Waals分量与Hamaker常数的关系式计算:

(10)

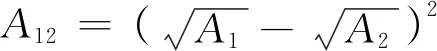

(2)在介质(包括水)中,哈马克常数A12:

(11)

式中,A1为被测固体在真空中的哈马克常数,J;A2为介质在真空中的哈马克常数,J。

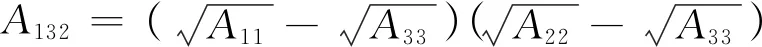

(3)三元体系中,哈马克常数A132可由下式计算:

(12)

式中,A11,A22和A33是真空中材料1,2和介质3的哈马克常数,J。

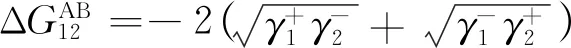

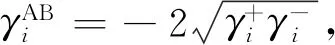

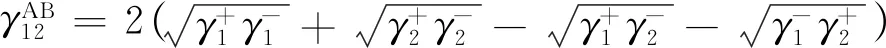

3.2.3疏水相互作用能

(13)

式中,h0为衰减长度(1~10 nm)。

(14)

(1)物质1和物质2之间的相互作用自由能的极性分量可由下式得到:

(15)

(16)

(2)三元体系中,物质1和物质2在介质3中界面张力极性分量可表示为

(17)

4 结果与讨论

4.1 浮选实验结果及分析

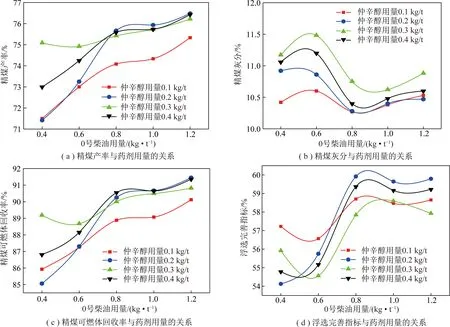

考虑药剂用量对煤泥浮选效果的影响,对煤样进行实验室浮选实验,通过精煤产率、精煤灰分、可燃体回收率和浮选完善指标来评定煤泥浮选效果。药剂用量不同时的煤泥浮选试验结果如图1所示。

由图1(a),(c)可以看出,精煤产率和可燃体回收率随着0号柴油用量增大而增加;适当增加仲辛醇用量后,精煤产率和可燃体回收率都有明显提高,但当用量过多时反而会下降;从图1(b)可知,精煤灰分随0号柴油用量先上升后下降,最后趋于平缓;仲辛醇用量不同时,精煤产率和可燃体回收率存在明显差异,在一定范围内仲辛醇的添加能降低精煤灰分;从图1(d)可知,随着0号柴油用量增加,浮选完善指标先下降后上升,当0号柴油用量为0.8 kg/t、仲辛醇用量为0.2 kg/t时浮选效果最佳,此时精煤产率为75.67%,精煤灰分为10.28%,精煤可燃体回收率90.25%,浮选完善指标为59.92%。

图1 药剂用量对煤泥浮选效果的影响Fig.1 Influence of dosage of reagent on slime flotation effect

4.2 接触角测量结果

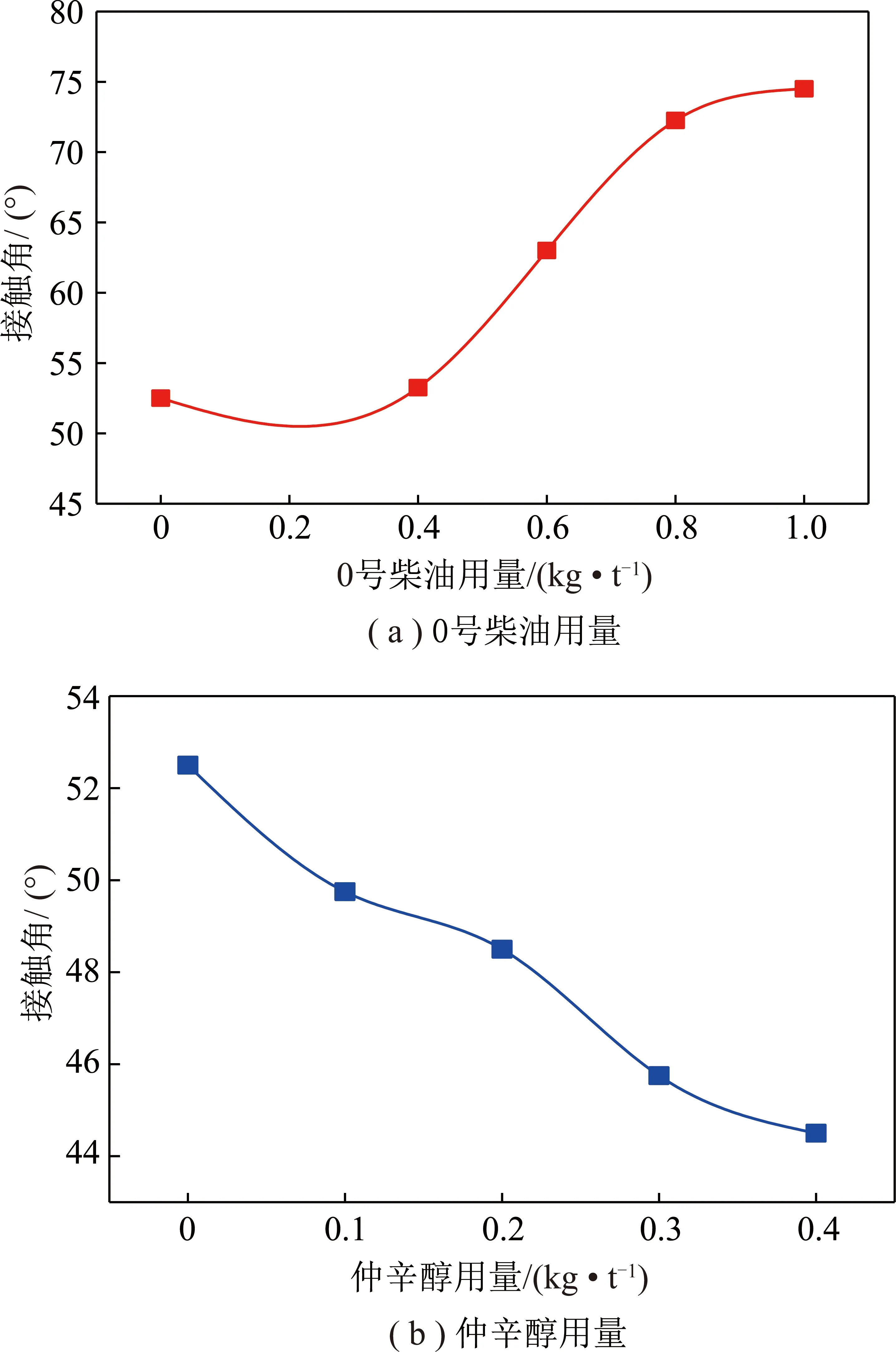

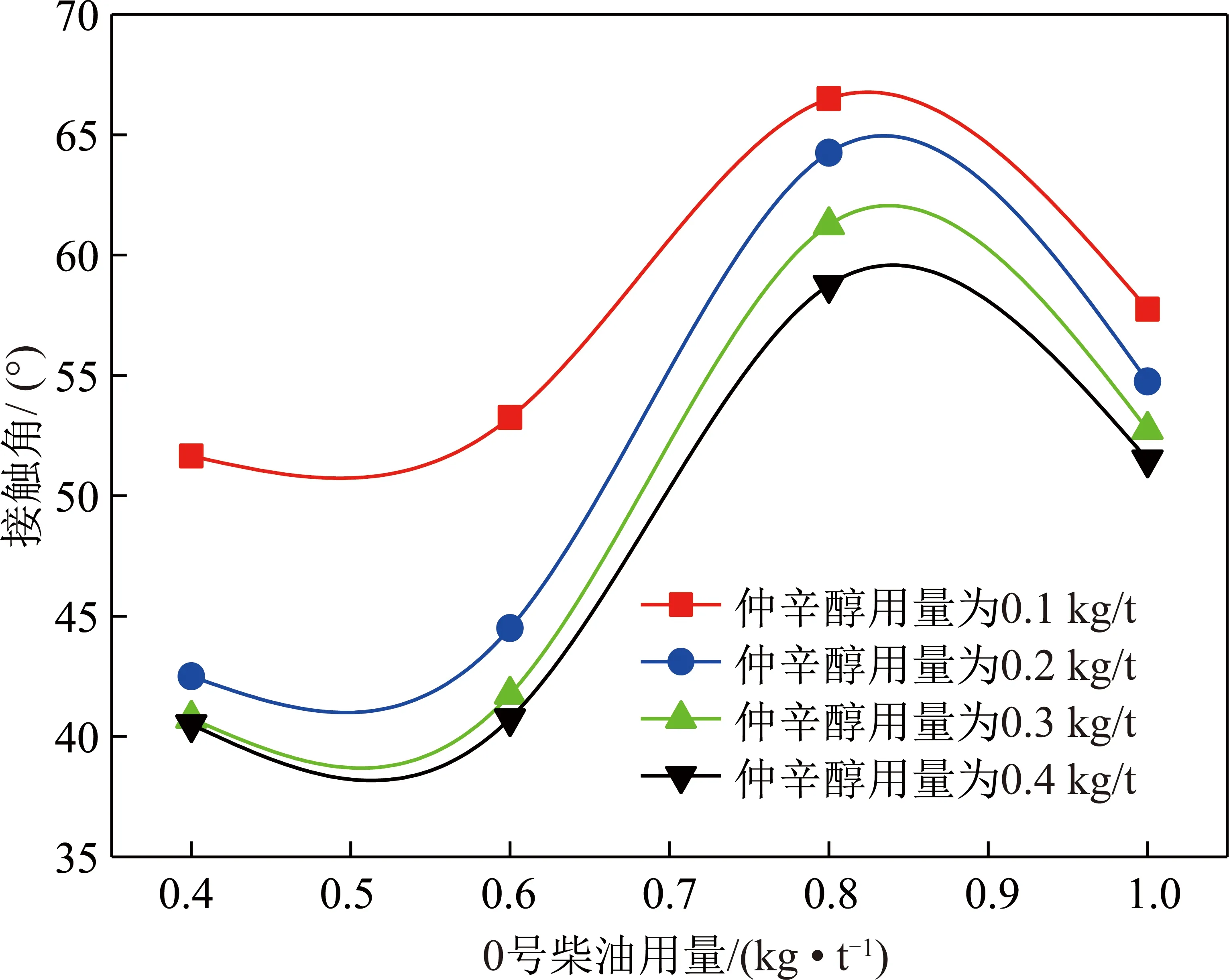

煤样表面润湿性大小常用接触角来度量。单一及两种药剂体系下,药剂用量不同时的煤表面接触角测量结果如图2,3所示。

图2 0号柴油和仲辛醇用量与接触角的关系Fig.2 Relationship between the dosage of sec-octanol and contact angle

从图2可知,单独添加一种药剂时,随0号柴油用量的增加,接触角测量值越来越大,说明煤吸附0号柴油后疏水性增强;随着仲辛醇的用量的增加,接触角测量值越来越小,说明煤吸附仲辛醇后疏水性减弱。0号柴油作为捕收剂主要是提高煤粒表面的疏水性,但在煤表面还存在部分亲水性的极性区域,少量的起泡剂分子定向地排列在煤粒表面的亲水性区域,提高了煤粒表面的疏水性。当起泡剂过量时,多余的起泡剂的极性基与已经吸附的一层起泡剂的极性基吸附,这样使得起泡剂极性基指向外,使得疏水的煤变得亲水[20],因而导致部分精煤跑到尾煤中,会降低精煤产率。

从图3可知,同时添加两种药剂时,随0号柴油用量的增加,接触角逐渐增大,在0号柴油为0.8 kg/t时达到最大;0号柴油用量不变,随仲辛醇用量的增加,接触角逐渐减小;当0号柴油用量继续增加时,接触角开始减小。可能是0号柴油在煤颗粒表面的吸附达到饱和,吸附位点减少,同时起泡剂分子在煤粒表面已形成的捕收剂油膜上产生反向吸附,增大了煤粒表面的亲水性,使得接触角开始减小[21]。在实际浮选实验中,随捕收剂和起泡剂用量的增加,精煤灰分也增大,这是由于过量的捕收剂导致煤泥中部分连生体颗粒浮起,使得细泥颗粒通过机械夹带进入精煤的概率增加[12],故浮选药剂用量存在一个最佳值,少量或过量都会影响煤泥浮选效果。

图3 两种药剂作用下煤表面的接触角Fig.3 Contact angle of coal surface under the action of two kinds of agents

4.3 Zeta电位测量结果

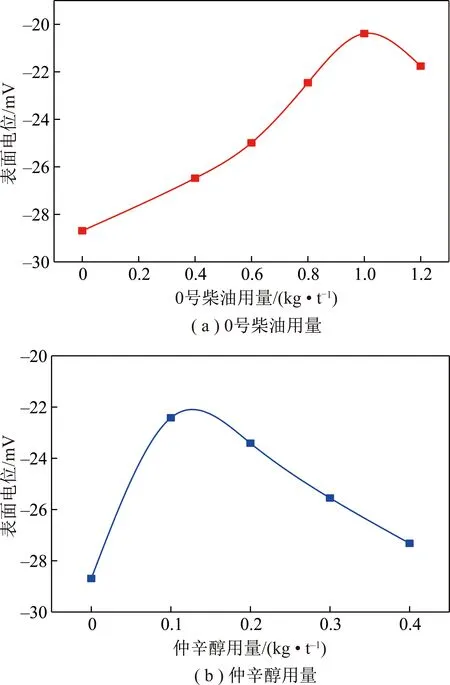

加入浮选药剂会改变煤表面Zeta电位,影响其可浮性。药剂用量不同时的煤粒Zeta电位测定结果如图4,5所示。

图4 0号柴油和仲辛醇用量与Zeta电位的关系Fig.4 Relationship between the amount of 0 diesel sec-octanol and Zeta potential

由图4可知,浮选药剂于煤表面吸附后其表面电位绝对值减小,煤粒表面电位测量值均为负,表面荷负电。随0号柴油和仲辛醇用量增加,煤粒表面电位绝对值先减小后增大,当0号柴油和仲辛醇用量分别为1.0和0.1 kg/t时,煤颗粒表面动电位绝对值最小,分别为20.39和22.42 mV。

由图5可知,同时添加两种药剂时,随0号柴油用量的增加,煤表面电位绝对值呈降低趋势;随仲辛醇用量的增加,煤粒表面电位绝对值呈增大趋势。可见,浮选药剂的用量直接影响煤表面电位,而煤泥浮选效果和其表面Zeta电位有直接关系,煤泥颗粒表面都荷负电的特性使得颗粒间存在很强的静电相互作用能,对煤泥浮选产生不利影响。理论上,煤泥的浮选应在低电位情况时效果较好,因为此时的煤表面双电层结构中的扩散层较薄,煤表面水化作用降低,从而提高了煤的疏水性和可浮性,使得煤泥容易浮选[2]。但在实际浮选体系中,捕收剂过量虽然降低了煤表面电位,但会捕收部分高灰细泥,使得精煤灰分增加,而起泡剂的加入会提高煤表面电位,对煤泥浮选产生不利影响。

图5 2种药剂作用下煤表面的Zeta电位Fig.5 Zeta potential on coal surface under the action of two kinds of agents

4.4 煤样表面能

根据接触角测量结果及检测液体的表面能参数,将数据代入式(6)中可得煤样表面能参数,见表3。

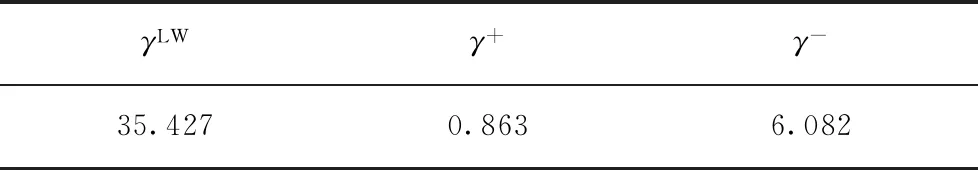

表3 煤样表面能参数Table 3 Surface energy parameters of coal samples mJ/m2

从表3可以看出,煤表面为低能表面,以非极性的Lifshitz-vander Waals作用γLW为主要成分,其表面极性作用除具有Lewis碱特征之外,还带有较多的Lewis酸分量,且煤表面自由能极性成分中的Lewis碱分量高于Lewis酸分量,煤表面呈现一定的两性特征,具有天然可浮性。煤的表面自由能与其可浮性具有一定关系,较高的碱性分量的样品对非极性液体呈现较好的润湿过程[22],接触角的测量结果正好证实了这一点,且Lewis碱分量6.082 mJ/m2均小于水、0号柴油、仲辛醇的Lewis碱分量,说明煤样在3种检测液体中均存在界面引力,符合煤泥浮选试验中捕收剂和起泡剂对浮选行为的影响规律。

4.5 煤泥颗粒间相互作用势能

4.5.1计算原始条件

煤样半径R取0.045 mm,分散介质绝对介电常数εa取6.95×10-10C2/(J·m)[4],Debye长度κ取3×107m-1,衰减长度h0取6 nm,两表面平衡接触距离H0取0.238 nm,计算所用的试验条件为室温,pH值为7.43。

哈马克常数A是计算宏观物体间范德华相互作用力的重要参数。由式(10)计算可知,煤在真空中A=6.16×10-20J,水在真空中A=4.101×10-20J,柴油在真空中A=8.511×10-20J,仲辛醇在真空中A=5.456×10-20J;由式(11)可知,煤在水中A=5.717×10-20J,煤在0号柴油中A=8.237×10-20J,煤在仲辛醇中A=6.595×10-20J;由式(12)可知,煤在0号柴油和仲辛醇中的中A=0.064×10-20J。

4.5.2计算结果与讨论

由浮选试验结果知,0号柴油用量0.8 kg/t、仲辛醇用量0.2 kg/t时浮选效果最佳,故选取最佳及相近药剂用量的相关参数进行煤泥颗粒间相互作用势能计算。将各参数分别代入式(8),(9),(13)可得各界面相互作用势能随作用距离变化的关系式及势能曲线。

由图6可以看出,在整个颗粒相互作用间距上,VE>0,静电作用能均为正值,表明颗粒间为排斥能,而且随着距离的增加,作用能趋于0。随着0号柴油用量的增加,静电作用能呈减小趋势;随着仲辛醇用量的增加,静电作用能呈增大趋势。电位测量结果表明煤泥颗粒表面荷负电,颗粒间存在很强的静电排斥能。浮选试验也表明,0号柴油用量越大,精煤产率、精煤灰分越高,添加仲辛醇后,在一定范围内提高了精煤产率。说明浮选药剂能改变煤泥颗粒间的静电作用势能,改善煤泥浮选效果。

由图7可以看出,在整个煤粒相互作用间距上,VW<0,范德华作用能均为负值,表现为吸引能。随着距离的增加作用势能不断减小,最后逐渐趋于0。添加0号柴油和仲辛醇后,煤粒间范德华作用势能均明显增加,且0号柴油的作用效果明显优于仲辛醇。

由图8可以看出,在整个煤粒相互作用间距上,VH<0,界面极性相互作用能均为负值,因此颗粒间的势能表现为疏水吸引能。随着距离的增加,作用能逐渐减小,当颗粒间距约为30 nm时,颗粒间疏水作用势能趋于0。添加0号柴油和仲辛醇后,煤粒间疏水作用势能均明显增大。可见,浮选药剂与煤粒作用后,使煤粒更加疏水,增大了界面间疏水作用势能,且0号柴油对疏水吸引势能强化效果更明显,说明0号柴油在煤粒表面的吸附能力要强于仲辛醇。

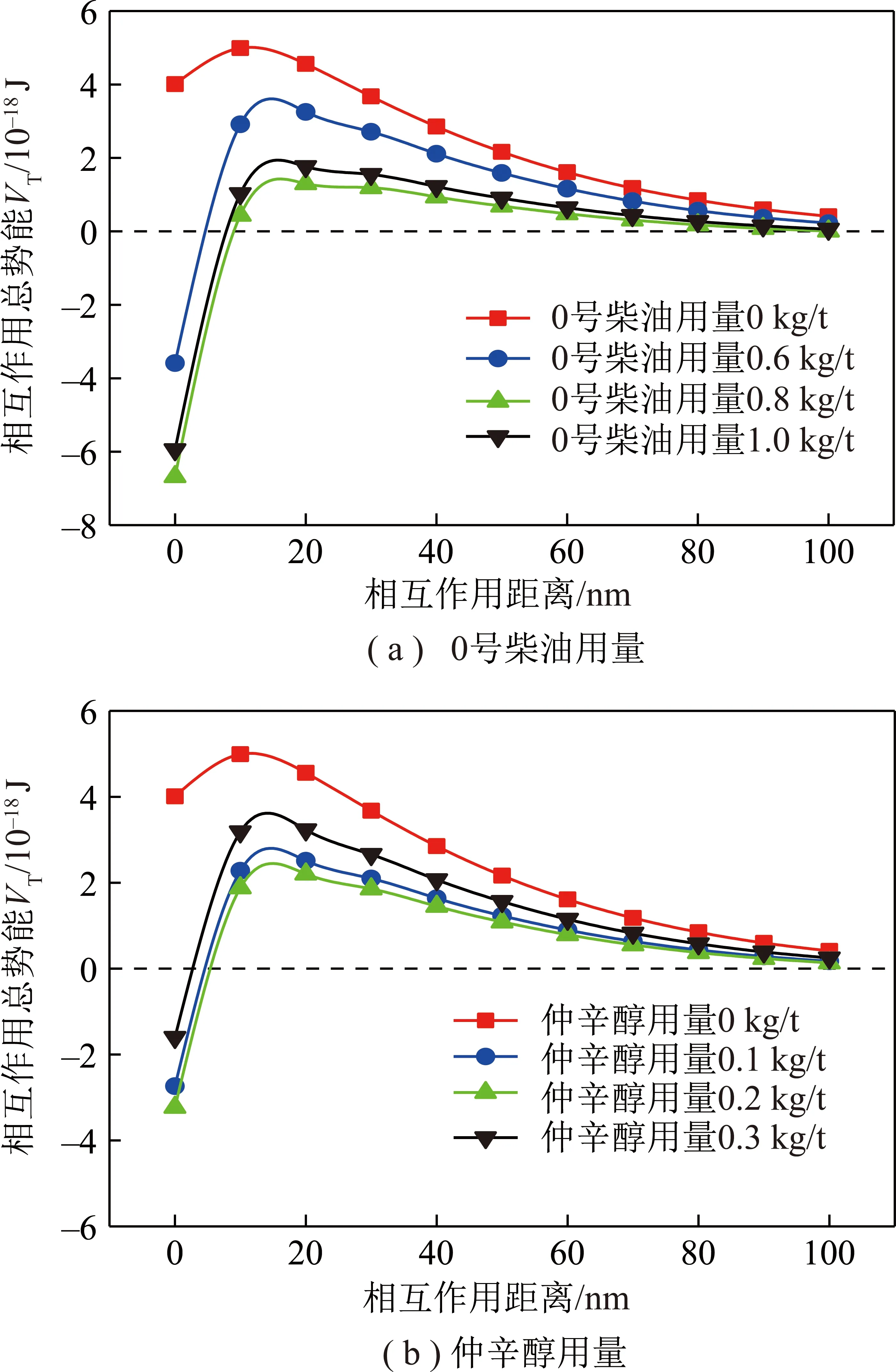

由图9可以看出,0号柴油对煤泥颗粒作用后,当颗粒间距约为12 nm时,“能垒”达到最大值,随着0号柴油用量的增加,煤粒间总作用势能由正转负时的作用距离分别约为5,8,7 nm,颗粒间静电相互作用势能逐渐减小,而范德华作用能不受影响,当0号柴油用量为0.8 kg/t时煤粒间总的作用势能最小;仲辛醇对煤泥颗粒作用后,当颗粒间距约为15 nm时,“能垒”达到最大值,随着仲辛醇用量的增加,煤泥颗粒间总作用势能由正转负时的作用距离分别约为5,6,2 nm,与0号柴油作用相反,随其用量的增加,界面间静电相互作用势能逐渐增加,而范德华作用能不变,当仲辛醇用量为0.2 kg/t时煤泥颗粒间总的作用势能最小。

图9 0号柴油和仲辛醇用量不同时煤泥颗粒间相互作用总势能Fig.9 Total potential energy of interaction between slurry particles at different diesel oil content and different secondary octanol levels

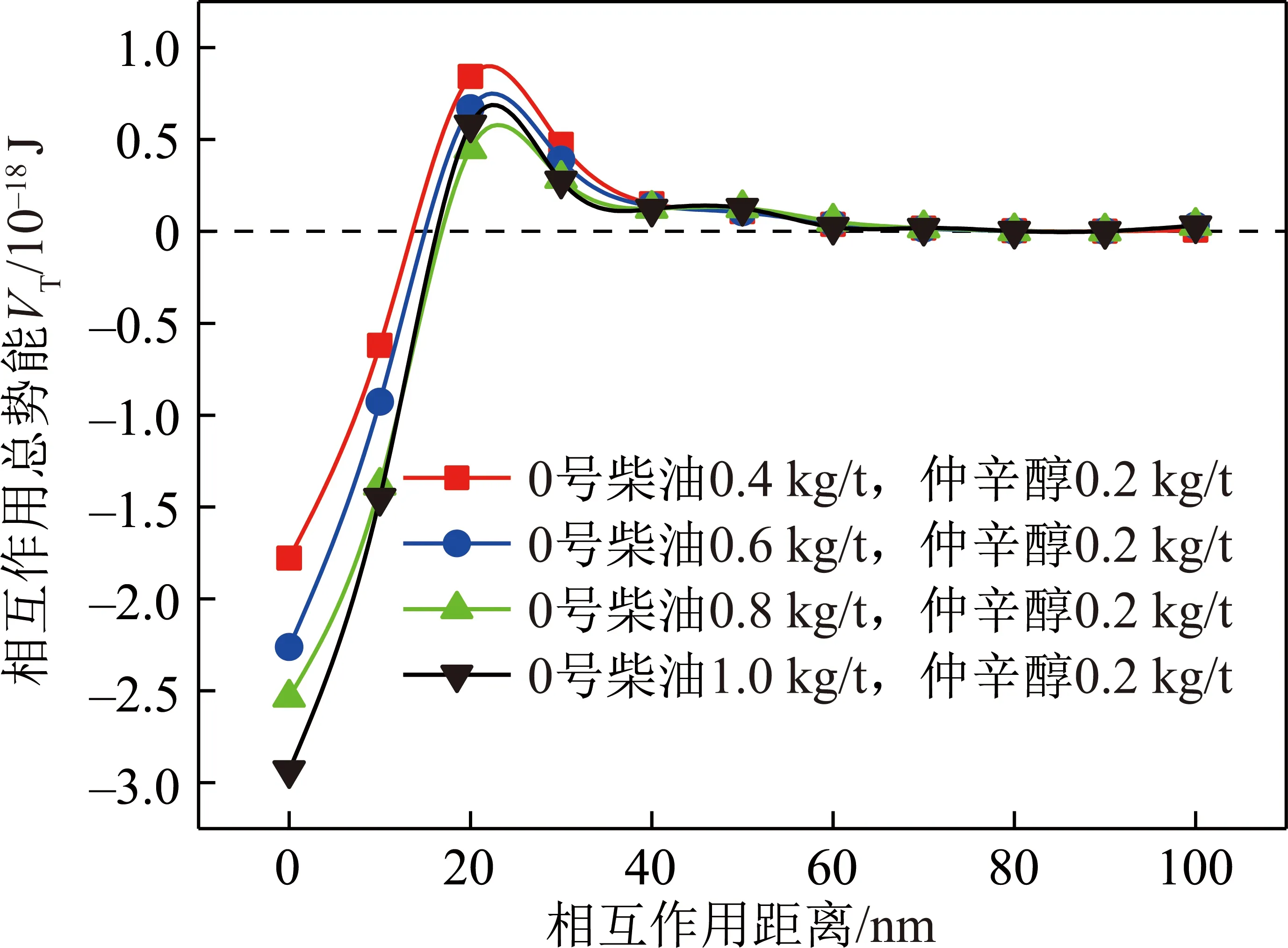

由图10可以看出,2种药剂对煤泥颗粒作用后,“能垒”峰值较单一药剂时降低更明显。当颗粒间距约为22 nm时,“能垒”达到最大值,不同用量的浮选药剂对煤泥颗粒间相互作用的影响程度不同。当捕收剂用量为0.8 kg/t,起泡剂用量为0.2 kg/t时,即药剂配比为4∶1时煤泥颗粒间总的作用势能最小,此结论与浮选实验结果一致。而当颗粒间距大于50 nm时,添加2种药剂对煤泥颗粒间相互作用影响较小。

图10 2种药剂作用下煤泥颗粒间相互作用总势能Fig.10 Total potential energy of interaction between coal Slurry particles under the action of two kinds of agents

综上可以看出,煤泥颗粒间总的作用势能总是存在一个“能垒”和一个相对应的临界距离。当煤泥颗粒之间相互靠近时,开始总作用势能为正值,表现为相互排斥,随着距离的减小,排斥势能逐渐上升至“能垒”。不加药剂时,煤泥颗粒之间范德华作用能和疏水作用能都小于0,静电作用能大于0,说明水介质中煤泥颗粒间的范德华作用能和疏水作用能都为吸引势能,静电作用能为排斥势能;加入浮选药剂后,煤泥颗粒之间均存在静电斥力、范德华引力和疏水引力,其中范德华引力较小,起主要作用的是疏水引力。计算结果表明,疏水引力大小比范德华引力大2个数量级,促进了煤泥颗粒的相互聚团,提高了煤泥浮选效果。

单一药剂对煤泥颗粒作用后,“能垒”峰值明显下降。且捕收剂较于起泡剂对煤泥颗粒间相互作用能的影响更大。煤泥颗粒间总的作用势能受颗粒间范德华作用能、静电作用能和疏水作用能3者的影响;添加2种药剂后,“能垒”峰值较单一药剂时降幅更明显,由于不同的药剂在煤表面的吸附能力存在差异,故对颗粒间相互作用的影响强度不同,0号柴油的作用效果明显好于仲辛醇。可见,浮选药剂能改变煤泥颗粒间的相互作用,改善煤泥浮选效果。

5 结 论

(1)采用接触角测量法,获得了样品煤的表面能参数,其中Lifshitz-van der Waals分量为35.427 mJ/m2,Lewis酸分量为0.863 mJ/m2,Lewis碱分量为6.082 mJ/m2,煤表面呈现两性特征,且煤表面自由能极性成分中的Lewis碱分量高于Lewis酸分量,呈现出较好的润湿性。

(2)各相互作用势能的计算结果表明,在介质中,煤泥颗粒间的范德华作用势能和疏水作用势能都小于零,颗粒间表现为相互吸引,而静电作用势能大于零,颗粒间表现为相互排斥,且由界面极性相互作用导致的疏水吸引势能对煤泥颗粒的聚团起主导作用。

(3)药剂用量不同时,煤泥颗粒间总作用势能曲线都存在一个“能垒”和一个相对应的临界距离。随着药剂用量的增加,煤泥颗粒间总作用势能先减小后增大,在最佳用量时颗粒间吸引能最大,加速强化了煤粒间黏附与絮团的形成,越有利于细粒煤凝聚上浮,提高了煤泥的可浮性。