写陶随想

2020-11-27鲍贤伦

◇ 鲍贤伦

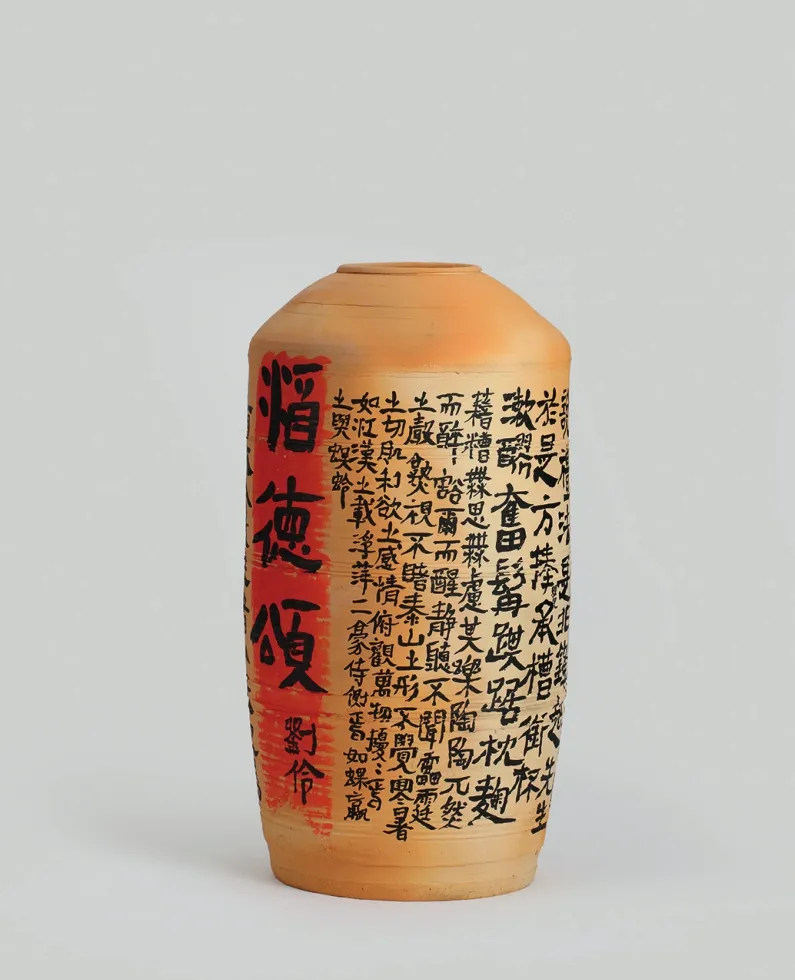

今年6月20日,我以“大块文章”命名的书法个展将在上海中华艺术宫开幕。这批写陶作品就是为展览而创作的,在展览作品集中被编在“剩墨余兴”部分,在展位布局中也放在并不起眼的“过道”里,但我私下却很喜欢它们。

六年前,我以《我襟怀古》命名的书法个展在中国美术馆开展。我曾写过一批瓷器,那是骛窑大师陈新华先生为我专门烧制的,素烧不上釉。这次浙江金华的书法同道吴文胜知道我的心思,下功夫终于找到制陶师傅,出图形标尺寸,第一炉只烧成1只,其余都成了碎片,第二炉方得13只,加在一起就是现在的全部。眼下要用最普通的陶土烧出陶罐来,都已是一件十分不易的事了。

写陶给了我鲜活而强烈的感受。当我手扶陶罐把笔涂写于弧圆起伏、粗粝不平的陶面上时,已丢失了往昔书斋挥写的从容优雅,只能变通笔法、随机处理字形,一切服从“就便”原则。说是在创作,更像在干活,感觉着自己就是古时匠人。如说“不计工拙”那是假的,欲工而不能,反赐得些许匠气拙意。

其实,古今雅俗的概念都是相对相反转化变异着的。原始的东西都是生的、拙的、匠的状态,无论古今。经过雅化、文化而成为文明成果,美则美矣,总失了天然。如落实到艺术上,那成果就是把双刃剑,好也是它,坏也是它。雅的东西被大力推广以后,又会迅疾生成一种貌似雅的俗来,那种俗既不是真的文明又没了原始的可爱。古时的匠也是俗的,却能令今人心动。今人的俗因是雅的不肖子孙最让人无可奈何。不管是艺术生态还是个人实践,大概都受此制约。所以要超凡脱俗何其之难。

我一直对纸面以外的书写持克制态度,看来太谨慎了。这次写陶让我借助想象多少体会了一些古人写摩崖、写器物的那种场景感。可惜只有十多只陶罐,还是太少了,我还没有到放开手脚“干活”的状态。我写在陶罐上“庚子三月书陶罐,信手,不计算”的话,就是明确提出“不计算”的自我要求,可惜事实上我并没有做到。要是有一屋子几十个上百个陶罐放着呢?

那些文辞选自两本书。一本是我的大学同窗李裴先生在政务之余撰写的《酒文化片羽》;另一本是越医文化学者沈钦荣编撰的《中医养生酒方》。都是酒与生命的主题。罐子再多一些,还可以写写五谷熟成之类的,留待今后吧。

物以稀为贵,罐子少了,待遇便高了。请了专业拍器物的蔡旭荣先生来拍,果然增色不少。■

鲍贤伦 隶书为此春酒以介眉寿 39cm×24cm陶质墨书 2020年

鲍贤伦 隶书酒德颂 48cm×23cm陶质墨书 2020年

鲍贤伦 隶书诗经·小雅·鹿鸣 纸本 178cm×97cm 2019年