梁清标与他的书画鉴藏

2020-11-27王文丽

◇ 王文丽

梁清标(1620—1691),直隶真定府(今河北正定)人,字玉立,号苍岩,一号蕉林,又号棠村,别号冶溪渔隐,斋号蕉林书屋。明崇祯十六年(1643)进士,顺治元年(1644)补翰林院庶吉士,历任宏文院编修、国史院侍讲学、詹事府詹事、礼部侍郎、保和殿大学士及兵部、礼部、刑部、户部四部尚书。梁清标文学修养甚高,一生诗作无数,著有《蕉林诗集》《棠村诗》《棠村随笔》《棠村乐府》《棠村奏草》等。

梁清标不仅在诗词领域才华横溢,在书画鉴藏方面也成就卓越。曾在真定城内建造蕉林书屋保存古籍鼎彝、法书绘画。古籍与鼎彝现已无从查考,唯有法书与绘画流传于世,如今散见于海内外,成为各大博物馆的镇馆之宝。比如现藏故宫博物院的陆机《平复帖》、顾恺之《洛神赋图》、展子虔《游春图》、杜牧《张好好诗》、阎立本《步辇图》、周文矩《重屏会棋图》、王希孟的《千里江山图》等;现藏台北故宫博物院的褚遂良《倪宽传赞》、荆浩《匡庐图》、范宽《溪山行旅图》、孙过庭《草书书谱序》、苏轼《前赤壁赋》等;现藏美国大都会博物馆的顾恺之《洛神赋图》;现藏美国克利夫兰博物馆的巨然《溪山兰若图》;现藏美国纳尔逊博物馆的李成《晴峦萧寺图》;现藏大英博物馆的顾恺之《女史箴图》;现藏日本大阪市立美术馆的张僧繇《五星二十八宿真形图》和王维《伏生授经图》〔1〕等。这些蕉林旧藏名扬四海,件件都是稀世珍宝。而蕉林书屋的主人梁清标却较少为世人关注。笔者每每获观名作真迹,于卷首跋尾处看到“梁氏书画之印”“冶溪渔隐”“观其大略”“家在北谭”“苍岩子”等鉴藏印章,引发了进一步了解这位乡邦先贤的兴趣。

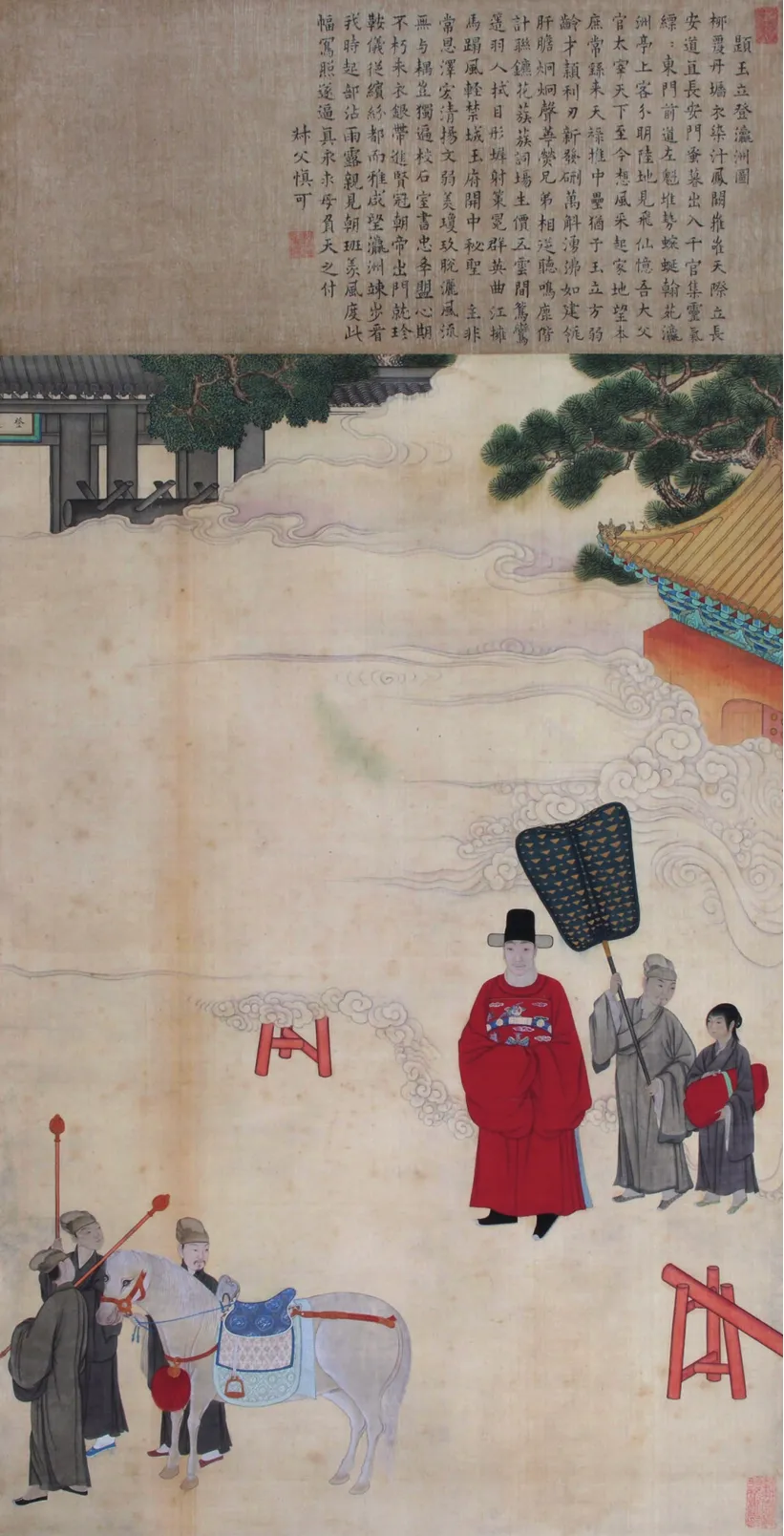

佚名 梁清标登瀛图轴 130cm×66cm绢本设色 河北博物院藏

一、累世卿相

梁氏原是明代山西蔚州(今河北蔚县)的名门望族,洪武初年,为避战乱由蔚州迁到真定。梁家历来推崇儒家文化,注重诗书传家。至高祖梁梦龙〔2〕始,世代簪缨,家境兴旺。

梁梦龙有四子,长子梁忠,为锦衣卫千户。次子梁思,是梁清标养父梁维基的父亲。梁思生而敏慧,作文“寥寥数语,亦有深味卓识”,擅书法,学颜真卿、柳公权,笔风苍老。梁慈,梁梦龙第三子,出仕为锦衣卫千户,过世后被授镇国将军。梁志,梁梦龙四子,擅诗文,嗜好法书名画、古玩奇石。梁清标在鉴藏方面的启蒙教育应是源于梁志。

梁维基,梁清标的养父,梁思的独子,历任中宪大夫、广东南雄知府,官至户部员外郎。因梁维基无子,遂将梁维本的第五子梁清标过继给梁维基。梁维基少年时竭尽心力、奋勉读书,为官后也非常简朴,没有贵介气,从政顾全大体、轻徭薄赋。“士之贫者,捐资以赈。不数月,文教蔚兴,门下擢第者数十年不绝。”〔3〕这些优良品质深深影响着梁清标。

梁维枢,梁清标的叔父,梁志之子。“幼发愤读书,不屑为章句之学,从赵南星肄业,诗文具有法度。”〔4〕仕清后任工部郎中、山东武德兵备,著有《玉剑尊闻》《内阁小识》等。曾为梁清标题写《登瀛洲图》:“柳覆丹墙衣染汁,凤阙摧堆天际立。长安道直长安门,早著出入千官集。灵气缥缈东门前,道左魁堆势蜿蜒。翰苑瀛洲亭上客,分明陆地见飞仙。忆吾大父官太宰,天下至今想风采……此幅写照遂逼真,永求毋负天之际。”

梁维本,梁清标生父,梁忠之子。明熹宗天启元年(1621)举人。“积学励行,其文鸿卓精实,自成一家言。处家俭约,然好施与,戚里疾病、患难、贫乏,辄赈之。”〔5〕入清后历任中书舍人、礼科给事中、礼科都给事中等职。

梁清宽,梁清标的哥哥,传承家学,精于书法。梁清远,梁清标的叔伯弟弟,喜好收藏书画。

以上可知,梁家诗书传家,才俊辈出,地位显赫。据《正定县志》载,早年正定城南门外的梁氏宗祠立有“恩荣坊”“恩褒三世坊”“大司马坊”“一品坊”“三世一品坊”等11座牌坊。富贵家世与书香家风为梁清标的书画收藏奠定了坚实的基础。

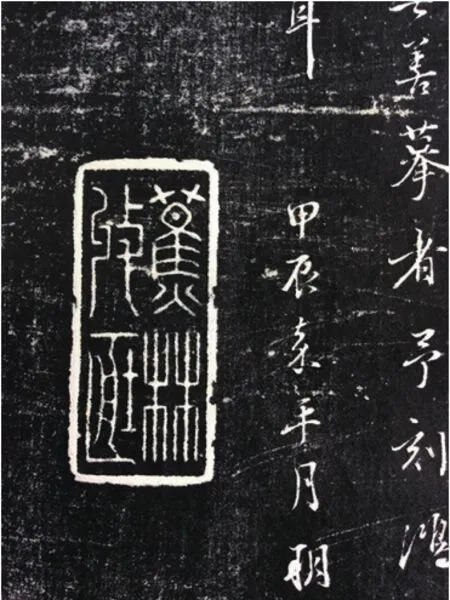

《步辇图》梁清标鉴藏印 故宫博物院藏

二、一生沉浮

梁清标自幼聪明颖异,童年经历神奇。他刻苦读书,“平生好学,喜积书,多至数十万卷,日浏览其下”〔6〕。他幼年时曾跟随养父赴广东南雄任职,船过西江遇大风,险遭覆没时忽然触岸,母亲抱着他仓皇逃生,恍惚间有屋舍出现,夜宿其中而得救,似“有神明默相许也”〔7〕。多年后,梁清标路过此处曾赋诗云:“每思少小住沙溪,今日重来路已迷。鸡忝江村成异物,一帆风雨认遥堤。”〔8〕

梁清标青少年时期受过的良好教育,使他不仅学养丰厚,还具备审时度势的能力。在江山易帜之时,面对纷乱的政局,他随机应变,保住身家性命;在政局稳定之际,他能够“戡定祸乱,黼黻盛治,为国元臣,其意计深远矣”〔9〕。他的仕途生涯大致可分为以下三个阶段:

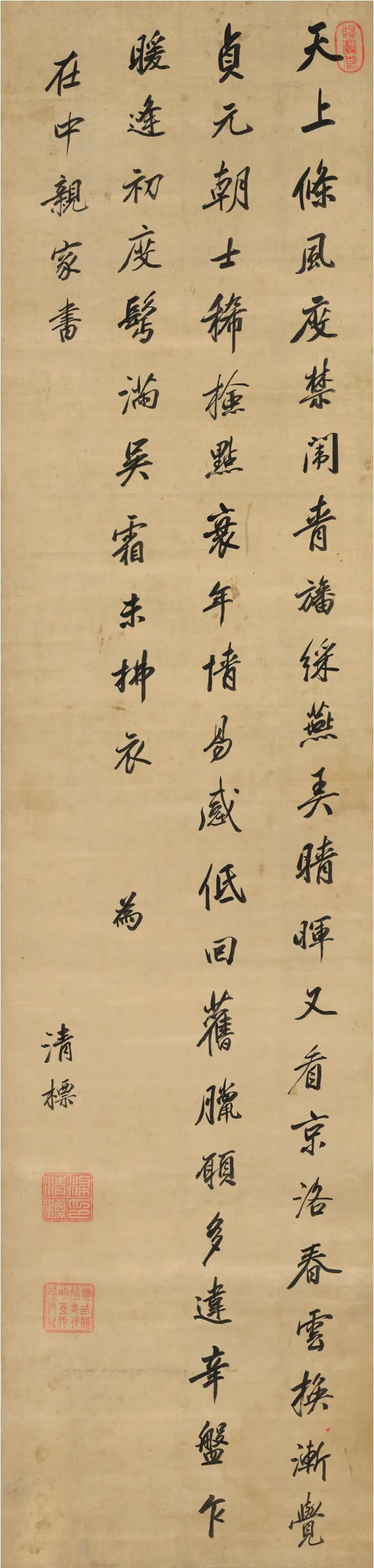

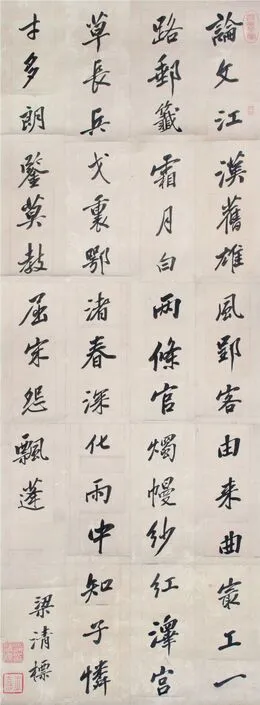

[清]梁清标 行书七律诗轴190cm×47.2cm 绫本 故宫博物院藏

[清]梁清标 行书七律诗轴44cm×20.1cm 纸本 河北博物院藏

(一)颖异少年,“济时力薄壮志费”〔10〕(14—24岁)

梁清标14岁,补诸生;23岁,三试皆冠军,秋领乡荐;24岁(崇祯十六年,即1643年)中进士,授翰林院庶吉士。第二年,明朝衰败危亡,正值梁清标风华正茂之时。这对于本想如祖辈父兄那样忠君报国的梁清标而言,国已不存,壮志难酬,济时无力。

崇祯十七年(1644),李自成入京。当年三月,梁清标被农民起义军俘获。为求生存,投降李自成。几个月后,起义军被清军打败,梁清标转而投降清军。这是壮志青年报国国丧后的悲哀,也是被俘虏为求生存的无奈。也因此,梁清标便背负上“贰臣”的罪名。

(二)入仕清廷,一年三升(25—37岁)

入清后,在清政府笼络汉臣的政策下,梁清标的人生得以重新起航。顺治元年(1644)五月,梁清标原官寻授编修,累迁侍讲学士;29岁,授翰林院宏文编修;31岁,生父离世,离京回真定治丧;32岁,升任国史院侍讲学士,充武闱会试主考;33岁,一年连升三任,五月升任詹事府詹事、兼秘书院侍读学士,闰六月升秘书院学士,十二月升礼部左侍郎;34岁,补吏部右侍郎;35岁,五月迁吏部左侍郎,六月母亲病故,回籍治丧;36岁,任兵部尚书一职。至此,梁清标仕途一帆风顺,深得顺治皇帝信任。

(三)官场沉浮,翩然归里(39岁以后)

顺治十六年(1659),是梁清标仕途的分界线。那年,郑成功直犯镇江,顺治帝下诏亲征,梁清标作为随征的大臣之一,因用兵不当遭人弹劾,连降三级。此时,他39岁。

此后,受官场党派弹劾的影响,他的政治生涯起起落落,几多波折。40岁,降为正三品随员奉旨留任;42岁即康熙元年(1662),官复原职;47岁,调任礼部尚书;48岁,充会试主考,以策论选拔人才,三月又被解任革职,“公即翩然归里,手葺蕉林书屋,赋诗饮酒,优游泉石”〔11〕,结识裱画名匠张黄美;50岁,特旨以尚书起用;51岁,补刑部尚书;53岁,调任户部尚书;59岁,奉上谕举博学鸿词;64岁,以户部尚书衔管兵部尚书;69岁,升保和殿大学士,兼兵部尚书,修三朝国史、政治、典训;72岁,“六月杪患脾泻,八月初一而亡”〔12〕。

梁清标的一生有位高权重的荣耀,也有背负罪名的屈辱。曾作诗感慨“宁为官道尘,勿为官道人。尘土践踏有时歇,人民力尽还戕身”〔13〕,这应该是历经仕途坎坷后的真实感想。在官职起伏与党派争斗的精神重压之下,很多士族官僚会选择一种怡情悦性的爱好来表达自己的精神诉求,或诗词歌赋,或狎妓宴饮,或雅集唱和,或鉴赏古物等。梁清标也不例外,儒雅的修养使他专注于收藏古籍鼎彝、法书绘画,与友人雅集唱和、赏玩古物聊以度日,众多散佚珍宝也随之汇集在梁氏囊中。

三、博藏精鉴

鉴藏古书画的传统古来有之。“图画之妙,爰自秦汉,可得而记”〔14〕,汉皇室设有秘阁专门收藏古籍书画。魏晋以前的书画收藏依附于古籍收藏。魏晋以后,收藏法书绘画不仅是风雅之事,还是政权与财富的象征,法书绘画的拥有权几乎等同于政权财富的拥有权。张彦远在《历代名画记》中记载:东晋名将刘牢之派遣子敬宣读圣旨向桓玄请求投降,桓玄高兴地展开所藏书画与之共赏。桓玄兵败后,刘宋高祖首先遣人入宫运载桓玄所收藏的书画。隋唐时,书画收藏更加流行,与之相关的鉴定、装裱、摹拓等逐渐成熟。宋元明清时期,法书绘画的鉴藏成为皇室贵族的嗜好,同时也吸引着文人墨客的追逐。

明朝末年,政权涣散,国库管理松懈,大量传世名画散佚民间,甚至整箱流出。皇家藏品被折成俸禄分发给大臣,民间鉴藏风气愈来愈盛。在江浙地区形成了以董其昌、项元汴、李日华等鉴藏家为主的鉴藏中心。入清后,随着政治文化中心的转变,书画鉴藏中心逐渐北移,在畿辅地区形成了以米万钟、孙承泽、梁清标等人为主的北方鉴藏圈。梁清标丰富的收藏对后世产生广泛影响。

(一)收藏来源

明末清初,沧桑后名画满市。孙承泽在《庚子消夏记》中记载:“甲申后,铜驼既在荆棘,玉碗亦出人间,二三同好,日收败楮断墨,以寄牢骚。”〔15〕梁清标受当时社会风气的影响,最初的收藏源于以故国旧物来寄托哀伤之情。之后随着仕途起伏和各种机缘,收藏来源逐渐增多。

1.家族继承

梁氏家族作为累世卿相的名门望族,有收藏古玩字画的传统。叔祖梁志擅诗文、好书画,弟弟梁清远也曾收藏过字画。梁清标在《宋高宗乘龙渡江图记》题跋中提到遇“先祖珍藏”的情况:“余家旧有《百灵归顺图》一卷,先祖所珍藏者,后叔祖金吾公取以赠李于田司马。盖闻尝之先君子云。余虽不及见,然时往来于怀。乙酉岁闻此卷在都市,亟购之。归观所绘人物形状,宛然先君子曩昔所言,疑即余家旧物,合浦还珠。”〔16〕

2.友人赠送

入清以后,藏品在藏家之间频繁流动。朱彝尊在《王维伏生图》中题曰:“庚戌冬(1670)观于北平孙侍郎蛰室(孙承泽),因跋其尾。既而归于棠村梁相国(梁清标),今为漫堂宋公所藏。”〔17〕

梁清标位高权重、交友广泛,是北方鉴藏圈里的重要人物。朋友之间共赏品鉴、互通有无是鉴藏界的普遍现象,梁清标也由此得到了同行的一些藏品。孙承泽收藏甚富,梁清标与之私交甚好,遇见特别喜欢的藏品,孙承泽还割爱相赠。孙承泽曾把唐寅仿罗大经《山静日长》十二幅赠给梁清标。梁与孙交往密切,梁曾作诗寿孙北海先生八秩“左图右史伴闲身,退谷翛然稳钓轮。家傍东华尘不到,逍遥八秩太平人”〔18〕。孙承泽过世后,梁为孙作挽诗悼之:“不见长安白发翁,论交风雨更谁同。空留遗稿鸡窗北,无恙滕荫凤瘸东。齿入香山图画里,名高元祐党人中。典型寥落频回首,廿载床前拜德公。”〔19〕感念之深,可窥一斑。

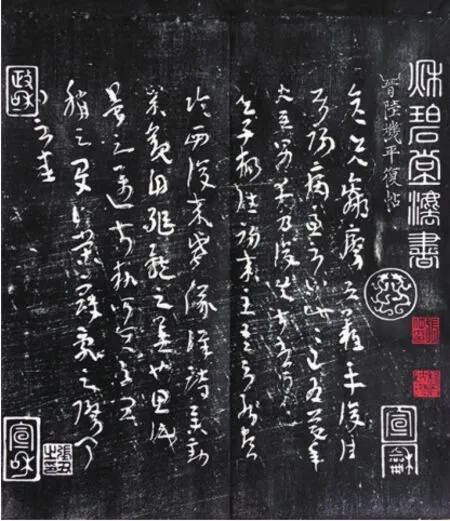

秋碧堂法帖 拓本河北博物院藏

秋碧堂法帖 兰亭序

秋碧堂法帖 拓本河北博物院藏

秋碧堂法帖(局部) 阴长生诗

3.牙人代购

明清时期,“牙人”在交易市场中担任代购与代售的重要角色,“买货无牙,秤轻物假,卖货无牙,银伪价盲”〔20〕,艺术市场也不例外。裱褙师利用自身便利条件成为兼职“牙人”。梁清标通过裱褙师广泛收购字画,扬州的张黄美便是其中重要的一位。吴其贞在《书画记》中记载:张黄美“善于裱褙,幼为通判王公(王廷宾)装潢书画,目力日隆。近日游艺都门,得遇大司农梁公(梁清标)见爱,便为佳士”〔21〕。张黄美为梁清标代购江南地区名作,仅见于记载的就有黄山谷《谈章》、吴彩銮《小楷唐韵》、王叔明《太白山图》、朱德润《寒林老乌图》、崔子忠《双雁图》、宋人小画册子一本等〔22〕。两人在多次交易中建立了颇深的友谊,梁曾作诗《送张黄美归广陵》:“离亭飞木叶,归及广陵春。手泽存先志,功勋在古人。鸿鸣村月晓,霜迹野桥新。别馆今悬榻,君无厌路尘。”〔23〕字里行间流露出对张黄美南下奔波劳累的同情与不舍。《丰城道中喜广陵张黄美至》则充分体现了对张黄美将至之时的喜悦:“三日风涛阻,春寒拔尽灰。客随疏雨到,樽为故人开。夜话思千绪,乡书首屡回。感君存古道,冒险沂江来。”〔24〕这些诗句表达出对张黄美及随之而来的珍品的期盼。

(二)收藏取向

梁清标的收藏上自晋唐,下至明末,历代书画名家的作品皆有涉猎。他并不是单纯地敛聚财富,而是为了满足内在的精神需求和高古的鉴赏趣味。

1.以晋唐宋元书画的发展脉络为收藏主线

据刘金库先生的辑佚目录〔25〕,梁清标收藏的晋唐绘画41件、法书29件,宋代绘画162件、法书41件,元代绘画144件、法书26件。这些稀世珍品勾勒出晋唐宋元书画史的轮廓。

梁氏所藏人物画清晰表现了人物画演变的脉络。他收入囊中的顾恺之《洛神赋图》就有三个摹本,初唐画家阎立本的《职贡图》《萧翼赚兰亭》各两本,这应该是梁清标对藏品进行对比研究的兴趣使然。盛唐人物画的代表作品周昉的《簪花仕女图》《美人阮琴图》,吴道子的《旃檀神像卷》都经梁所藏,还有五代时期的规谏人物画,如顾闳中的《韩熙载夜宴图》、周文矩的《重屏会棋图》,以及北宋白描大师李公麟的《明皇击球图》《便桥会盟图》。值得一提的是,南宋画家马和之作品高达18件。另外还有元代张渥的《九歌图》、卫九鼎的《洛神图》等。这些藏品诠释了人物画从晋至元的发展过程。

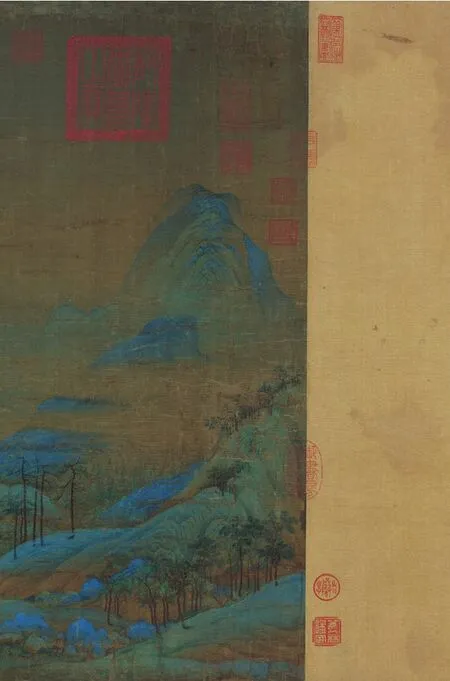

从梁氏所藏的山水画可以窥见山水画由萌芽到壮大,再到流派纷呈的各家面貌。有早期山水画的代表作—隋代展子虔《游春图》,被后世誉为文人画鼻祖的唐代王维的《雪溪图册页》,五代董源《秋山行旅图》、荆浩《匡庐图》、巨然《秋山问道图》《溪山兰若图》,北宋范宽《溪山行旅图》《雪景寒林图》、郭熙《窠石平远图》、李成《茂林远岫图》《小寒林图》《晴峦萧寺图》、王希孟《千里江山图》,南宋李唐《万壑松风图》、刘松年《溪亭客话图》、马远《水图》《豳风图》、夏圭《西湖柳艇图轴》,元代倪瓒《梧竹秀石图》《古木竹石图》《六君子图》等13件作品、吴镇《秋江渔隐图》《草亭诗意图》等9件作品、黄公望《山居图》、王蒙《青卞隐居图》《花溪渔隐图》等8件作品。“北宋三家”“南宋四家”“元四家”,这些名家名作成为中国山水画发展历程中的一颗颗明珠。

在花鸟画方面,梁清标更偏好收藏淡雅飘逸的水墨花鸟。除五代黄筌的《写生珍禽图》以及宋代大量佚名扇页之外,大多为清雅散淡的风格。竹石题材比较多见,有李衎的墨竹、顾安的《竹石图轴》《墨竹图》、王渊的《竹石集禽图》《竹石锦鸡图》、夏昶《水墨画竹图卷》等。此外,还有赵孟坚的《水仙图》、王冕《墨梅图》、沈周《喜鹊灵山图》、王谷祥《画四时花卉图》、徐渭《牡丹蕉石图》等均为墨笔花鸟的上乘之作。

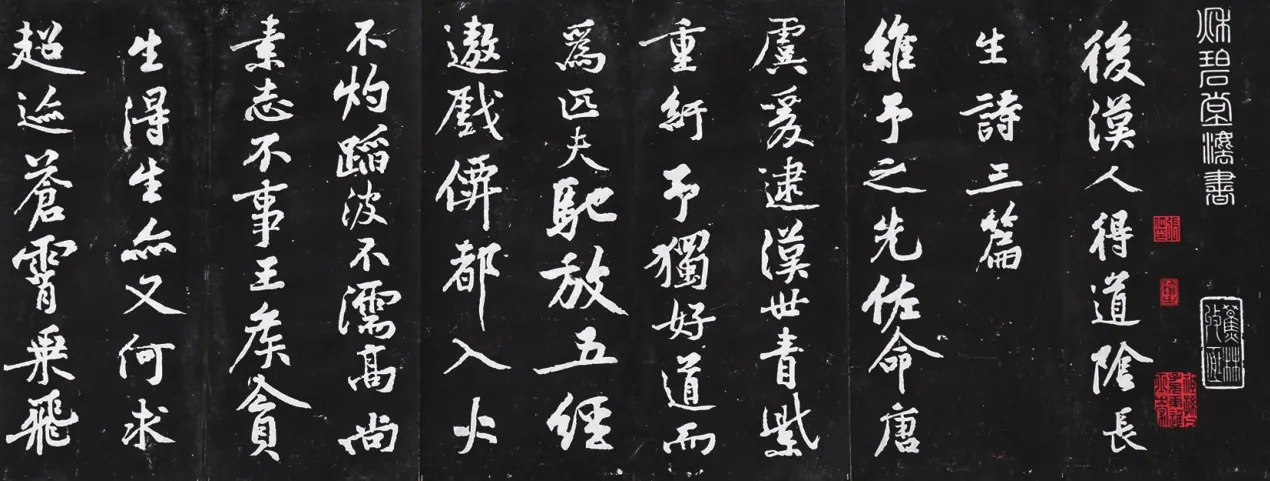

《千里江山图》“蕉林”印

《千里江山图》卷首 故宫博物院藏

梁清标善书法,其书结构得益于唐,气韵得之于魏晋。他收藏的法书件件都是稀世珍品,魏晋名迹尤为珍贵:迄今为止发现最早的名家法帖—晋代陆机的《平复帖》,还有王羲之的《平安帖》《瞻近帖》,王献之《保母帖》拓本。唐代名作比比皆是:李白的《上阳台书卷》、杜牧的《张好好诗》、怀素《论书帖卷》、褚遂良《书倪宽传赞卷》、欧阳询《仲尼梦奠帖》、颜真卿《自书告身卷》《竹山堂联句》《朱巨川诰真迹卷》《湖州帖》等不一而足。宋元法书有皇族之作,亦有名家书翰、笺牍。除宋太宗、宋高宗、“宋四家”以及赵孟頫等墨迹外,还有苏轼《中山松醪赋、洞庭春色赋》《归去来辞卷》、黄庭坚的《千字文卷》《诸上座帖》、米芾《多景楼诗》《苕溪诗》、蔡襄的《自书诗札册》、鲜于枢《透光古井歌册》等。

另,梁清标对赵孟頫书法偏爱有加,收藏近20幅。

梁清标曾从所藏法书中撷取名作请金陵刻工尤永福纂刻成《秋碧堂法帖》,有陆机的《平复帖》、王羲之的《兰亭序》临本、杜牧的《张好好诗》、颜真卿的《自书告身帖》《竹山堂联句》、苏轼的《洞庭春色赋》《中山松醪赋》《归去来辞》、黄庭坚的《阴长生诗》、米芾的《七言诗》、蔡襄的《自书诗》、赵孟頫的《洛神赋》《常清静经》、宋高宗的《黄庭经》,摹刻十分精良,原石现存正定县文管所,拓本藏于河北博物院、国家图书馆等。

2.保管为先,托物寄情

对藏品进行妥善保管是梁清标鉴藏的一大特色。如果收来的书画品相欠佳,他会先请高级裱工进行装裱,“立轴多用云鹤纹绫天地,米黄色细密绢圈,有些用副隔水,有些不用副隔水,视画幅长度而定。绶带与副隔水或绫、绢圈同色,包首用淡黄色绢,轴头用红木或紫檀制成。手卷则仿宣和装,隔水、天头都用云鹤斜绫纹,精选较好的旧锦做包首,白玉别子和轴心”〔26〕。重新装裱的书画一般都有梁氏亲笔题签。

梁清标在书画作品上钤印盖章非常讲究,一般会选择不影响画面的裱边和押缝处钤盖,题跋也较少,更不会在画心题跋。仅此一点就十分令人敬佩,很多收藏家都难以做到。以《千里江山图》为例,这幅近12米长的画共钤有十余方收藏印(属于钤印比较多的),卷前有“梁清标印”“蕉林”二印,前隔水有“蕉林书屋”“苍岩子”“蕉林鉴定”三印,押缝有“冶溪渔隐”一印,引首有“蕉林收藏”一印,溥光谨题前有“梁清标印”“玉立氏”二印,后有“苍岩子”“蕉林秘玩”“观其大略”三印。在画心处钤盖印章时,选用小印钤在空白处。

托物寄情是人们收藏的初衷,梁清标也不例外。从梁清标的收藏生涯来看,收藏是他从政之余的最大嗜好,在仕途不顺的低谷期,收藏兴趣愈是浓厚。48岁遭弹劾被解任革职后,梁清标回真定修葺蕉林书屋,雅集聚会,品鉴珍宝。曾作《忆蕉林》诗:“绿苔寂寂野人家,独倚楼头看落霞。蜂蝶飞来无定著,小庭风动紫薇花。”〔27〕当年梁相国在蕉林书屋赏玩字画的惬意尽在诗中。

(三)真赏而非“好事”

宋代大藏家米芾将爱好收藏的人分为两种:“好事者”与“鉴赏家”。鉴赏家“谓其笃好,遍阅记录,又负心得,或自能画,故所收皆精品”。梁清标虽无画作传世,但他的书法作品清新儒雅、隽美中和。遇到晋唐作品的多幅临本,他都—收来精心研究,《兰亭序》曾收藏了三种版本。虽然目前尚未发现梁清标留下的鉴定意见,但可以推测他将这些藏品反复研究、悉心比较的情景。正如其门生汪懋麟所言:“窃见退朝之暇,一几一砚,下帘匡坐,四方以屏障。”〔28〕读书品画,乃为梁清标闲暇之要事。

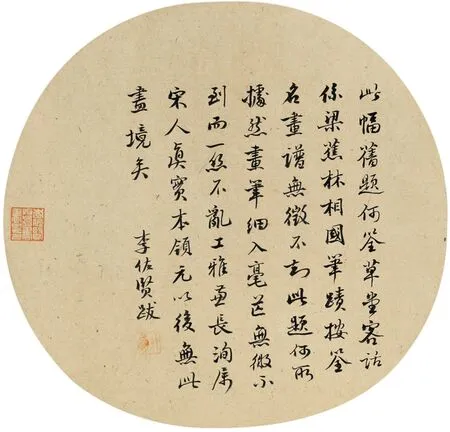

梁清标曾在宋代何筌的《草堂客话图》上题“何筌《草堂客话》”。清代收藏家李佐贤在《书画鉴影》中跋曰:“不知此题何所据。”张珩先生在画面左方松树干上发现“辛卯何筌制”五字,字小特甚,绢色沉黯,李佐贤未见。可见梁清标对所藏书画观察之尽微,“谛观申辩析毫芒”〔29〕的功力之深厚。

四、鉴藏影响

梁清标去世后,藏品逐渐散落。从后世对蕉林旧藏的追逐足见梁清标鉴藏的影响。

清内府有147件蕉林旧藏在《石渠宝笈》中被列为上等,有梁在世时献给宫廷的,也有被安岐转手入清内府的。梁清标的鉴藏观不仅影响同时代的宋荦、高士奇,后世的安岐、周亮工、吴湖帆、张伯驹等都直接或间接受其影响。

宋荦(1634—1713),字牧仲,号漫堂,一号西陂,河南商丘人。宋荦比梁清标小13岁,官职也低一级,两人交往颇深。在《留别宋仲牧》曰:“梁园信宿去旌迟,正是词人受检时。汴上才名推小宋,韦家经学有佳儿。”〔30〕宋荦也极尊重梁清标,曾有诗云“棠村座上见闻新,好古应知自有真。一语殷勤忘不得,别来长叹巷无人”。

高士奇(1645—1704),字澹人,号瓶庐,又号江村。诗文修养甚高,康熙皇帝的文学侍从。与梁清标、安岐并称为清初收藏界的“三村”。他认为经梁清标鉴藏的为“上上等真迹”。《江村书画目》中提到“棠村中藏者,真”“上上等真迹,梁真定跋”〔31〕。梁清标去世三年之后,宋荦曾恭维高士奇有诗云:“昭代鉴藏谁第一?棠村已殁推江村。”当时,高士奇在北上复职的水路途中,宋荦到船上拜访,两人在船上鉴赏随身携带的书画,高士奇当场把钟爱的董其昌画作《江山秋霁卷》赠予宋荦,宋自然是万分欢喜,后在该卷题诗将“江村”与“棠村”并提。以“棠村”之名来恭维“江村”,可见“棠村”在两人心中的地位。

“三村”中的“麓村”安岐(1683—1744至1746之间),字仪周,号麓堂,别号松泉老人。凡是梁氏旧藏他都极力争购,毫无质疑。安岐在《墨缘汇观》中提到梁清标旧藏中陆机《平复帖卷》:“此卷,余得见于真定梁氏,世传晋迹未有若此而无疑义者。”又称《颜真卿潘氏竹山堂联句册》“此本为真定梁相国家藏”,《顾恺之书画女史箴卷》“图经真定梁苍岩相国所藏”。

末代皇帝溥仪盗运出宫的书画珍品中很多经梁清标鉴藏。据溥仪回忆,“运出的字画、古籍,都是出类拔萃、精中取精的珍品。因为那时正值内务府大臣和师傅们清点字画,我就从他们选出的最上品中挑最好的拿”。这些珍品被运送到天津英租界的房子里。从《赏溥杰单》中可查:顾闳中《韩熙载夜宴图》、唐阎立本《步辇图》、《宋高宗书马和之画〈诗经·齐风〉六篇》《宋高宗书马和之画〈鲁颂〉三篇》,宋徽宗《雪江归棹图》、宋李公麟《明皇击球图》、元赵孟頫《书归去来辞》等均为梁氏旧藏。

何荃《草堂客话图》李佐贤题跋

[南宋]何荃 草堂客话图页23cm×24cm 绢本设色 故宫博物院藏

民国时期的鉴藏家们对于梁清标鉴定过的藏品颇为重视。当时吴湖帆(1894—1968)对梁清标十分推崇,认为“梁棠邨鉴定印章,前五六年多不注意,余极力提倡梁之鉴别在安氏之上,近年一辈子都捧梁甚力,邦达之醉此画亦一时风尚也”〔32〕。他对梁清标的旧藏《九峰雪霁图》的真伪鉴定,虽几经反复,最终认为“此画裱后顿见神采,较未装大不相同,画法殊简率,颇佳,虽款书略逊,即非真迹,亦必元代善手所摹,下有梁蕉林藏印二,亦真,世传《九峰雪霁》,即此本也”〔33〕。

民国四公子之一张伯驹(1898—1982)被誉为“当代文化高原上的一座俊峰”,他一生醉心收藏、一掷千金,以4万元的价格从溥心畬处所买《平复帖》属于梁氏旧藏。得到《平复帖》之后,张伯驹说“此则终了宿愿,亦吾生之一大事”。他不惜一切代价收藏的展子虔《游春图》也是梁氏旧藏,为此,他还将自己的寓所改名为“展春园”。新中国成立之后,张伯驹慷慨地把这两件稀世珍品和其他藏品捐献给了国家。

张葱玉(1914—1963)是公认的中国书画鉴定界当代泰斗、中国传统鉴定书画的集大成者。他说:“有几位鉴赏家如梁清标、安岐眼力特别高,凡经这二人盖过鉴藏印的书画,绝大多数是精品。”〔34〕张珩先生对梁清标鉴藏有很深的研究,曾编纂《蕉林藏画目》书稿,遗憾的是并未流传下来。

杨仁恺(1915—2008)对梁清标的鉴藏极为肯定,他主编的《中国书画》教材提及梁清标:“鉴赏能力很强,凡经他钦印盖章的书画,几乎都是真迹。”〔35〕

梁清标的鉴藏观影响了一代又一代的收藏家,甚至引起了仿造梁收藏印的作假行为。

结语

在书画鉴藏领域,梁清标被公认为收藏家中的收藏家,在中国鉴藏史上有着举足轻重的地位,但并没有在学界产生一定的研究热度,这其中的原因值得我们反思。一方面,或许和梁清标的政治身份有关,名列“贰臣”必然会成为某些人标榜自己忠诚的反面人物,郭沫若就曾对梁清标颇有微词〔36〕。另一方面,梁清标虽然收藏富甲天下,但他没有著录流传于世,给后世研究者带来一定困难。如是,我们应该知难而上,拂去历史的尘埃,客观评价他的鉴藏贡献,让社会公众对这位鉴藏家有一个正确认知。

注释:

〔1〕 刘金库《南画北渡—清代书画鉴藏中心研究》,河北教育出版社2018年版,第272页。

〔2〕 梁梦龙官至兵部侍郎、右都御史、总督蓟辽等职。著有《海运新考》三卷、《史要编》十卷。

〔3〕〔4〕〔5〕〔7〕〔11〕郑大进纂修《正定府志》第三十二册,卷三十六,清乾隆二十七年(1761)刻本。

〔4〕 郑大进纂修《正定府志》第三十二册,卷二十五,清乾隆二十七年(1761)刻本。

〔6〕 梁清标著、梁新顺等校点《蕉林诗集》,河北人民出版社2012年版,第11页。

〔8〕 郑大进纂修《正定府志》,第三十二册,卷五十,清乾隆二十七年(1761)刻本。

〔9〕 同〔6〕,第 6页 .

〔10〕 同上,第 100页.

〔12〕 陈耀林《梁清标丛谈》,《故宫博物院院刊》1988年第3期。

〔13〕 同〔6〕,第 123 页。

〔14〕 张彦远著《历代名画记》,中华书局1985年版,第13页。

〔15〕 孙承泽《庚子销夏记》,《中国书画全书》第七册,上海书画出版社2009年版,第749页。

〔16〕 同〔1〕,159 页。

〔17〕 朱彝尊《曝书亭集》。

〔18〕 同〔6〕,第 1277 页。

〔19〕 同〔6〕,第 1105页。

〔20〕 李晋德著、杨正泰校注《客商一览醒迷》,山西人民出版社1992年版,第289页。

〔21〕 吴其贞《书画记》,人民美术出版社2006年版,第442页。

〔22〕 同上,第 453页。

〔23〕 同〔6〕,第 456页 .

〔24〕 同〔6〕,第 525页 .

〔25〕 同〔1〕,第 272 页

〔26〕〔35〕杨仁恺《中国书画》,上海古籍出版社1990年版,第613页。

〔27〕 同〔6〕,第 1266页。

〔28〕 同〔6〕,第 12页。

〔29〕 同〔6〕,第 189页。

〔30〕 同〔6〕,第 941页。

〔31〕 高士奇《江村销夏录》,辽宁教育出版社2000年版,第184页。

〔32〕〔33〕吴湖帆著、梁颖编校《吴湖帆文稿》,中国美术学院出版社2004年9月版。

〔34〕 张珩《书画鉴定的辅助依据》,《中国文物报》2010年6月2日,第4版。

〔36〕 郭沫若《谈金人张文姬归汉图》,《文物》1964年第7期。