任仁发《五王醉归图》题跋考

2020-11-27林霄

◇ 林霄

一、消失的题跋

“五王醉归”题材出自《新唐书》,“五王”指宋王李宪、申王李撝、临淄王李隆基、岐王李范、薛王李业五位兄弟王。唐玄宗李隆基当太子时,与两位哥哥、两位弟弟情同手足,出则同游,入则同宴。某日,五王自花萼楼宴罢醉归。历代皆有诗人咏“五王醉归”题材。绘画方面,最早见于宋徽宗《宣和画谱》有北宋李公麟《五王醉归图》。

元任仁发《五王醉归图》(图1)是近年来出现在市场的重要古代绘画。此卷曾经清初梁清标、耿昭忠收藏,乾隆时代入藏乾清宫,著录于《石渠宝笈续编》。民国时被末代皇帝溥仪以赏赐溥杰的名义盗运出紫禁城,入藏吉林小白楼。1945年伪满洲国覆灭,遂散落民间。后由北京琉璃厂卖给美国人杜博思(JeanPierreDubosc)。徐邦达先生三次著录于他的著作中,并评为“真迹上上”“此画颇神妙”。〔1〕徐邦达先生重要著作《重订清故宫旧藏书画录》前言中特别声明:“凡是经编者过目的,则加以简单的评语—是非、真伪;但这仅是个人的见解,未必一定准确,仅供大家参考而已。”〔2〕证明此前徐邦达先生曾过目此卷。

此卷自清初梁清标、耿昭忠、乾隆、嘉庆、溥仪、郝葆初、杜博思(JeanPierreDubosc)至侯士泰(WalterHochstadter),收藏脉络清晰详尽。唯梁清标以前的收藏尚有未详之处。

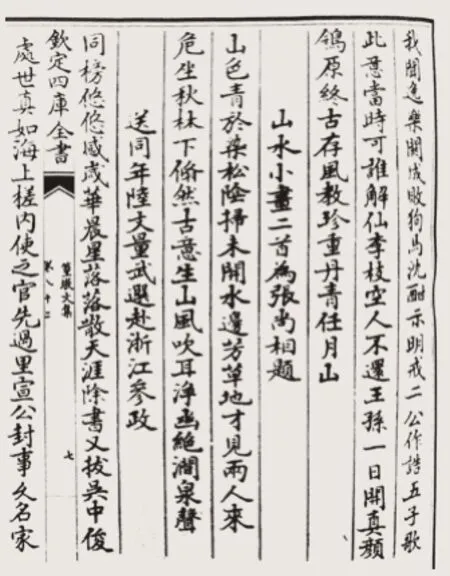

据成化弘治年间官员程敏政留下一首题画诗《任月山五王醉归图》(图2—1、2—2),相信这是此画较早的题跋:

何处离宫春宴罢,五马如龙自天下。锦鞯蹀躞揺东风,不用金吾候随驾。缓䇿乌骓衣柘黄,颜頳不奈流霞浆。手戮淫昏作天子,三郎旧是临淄王。大醉不醒危欲堕,双拥官奴却鞍座。宋王开国长且贤,谁敢尊前督觞过。申王伏马思吐茵,丝缰侧控劳奚人。可怜身与马鬬力,天街一饷流香尘。岐王薛王年尚少,酒力禁持美风调。前趋后拥奉诸兄,临风仿佛闻呼召。夜漏归时严禁垣,花萼楼中金炬繁。大衾长枕已预设,帝家手足称开元。我闻逸乐关成败,狗马沉酣示明戒。二公作诰五子歌,此意当时可谁解。仙李枝空人不还,王孙一日开真颜。鸰原终古存风教,珍重丹青任月山。〔3〕

程敏政(1446—1499),徽州休宁人,成化二年(1466)21岁中一甲二名进士,当年的榜眼,是同榜进士年纪最少者,官至礼部右侍郎。弘治十二年(1499)礼部会试,程敏政是唐寅、徐经(徐霞客祖先)科举泄题案的主考官,因此被陷入狱,经查罪名不实,出狱才四日便痈毒不治而死,赠礼部尚书。他是成化弘治年间江南地区活跃的文人。此诗描述的内容与此卷完全相符,这是此卷的最早著录。只是不知程敏政为哪一位收藏者题跋。

图1 [元]任仁发 五王醉归图卷 35.5cm×212.5cm 绢本设色 上海龙美术馆藏

图2-2 程敏政题《任月山五王醉归图》

程敏政题《任月山五王醉归图》诗,能与这卷任仁发《五王醉归图》形象色彩—对应,描述极其生动:

“缓策乌骓衣拓黄,颜赪不奈流霞浆”描述的是这位身着“拓黄”(淡黄)衣骑“乌骓马”、面部呈“颜赪”(微醺)的临淄王,未来的唐玄宗李隆基。

“大醉不醒危欲醉,双拥官奴却鞍座”对应的是这位宋王,大醉不醒,被官奴双拥搀扶,伏身于神驹“照夜白”。

“申王伏马思吐茵,丝缰侧控劳奚人”对应的是伏鞍欲吐的申王,他已经不能自己抓马缰,由侍从侧骑帮他牵马。

“岐王薛王年尚少,酒力禁持美风调,前趋后拥奉诸兄,临风仿佛闻呼召”,对应的是这两位前后顾盼相视的岐王、薛王,他们的坐骑是“青骢马”与“枣红花马”(图3、4、5、6)。

特别是程诗在最后一句写出了画作的作者:“珍重丹青任月山”。

可见程敏政题《任月山五王醉归图》正是此卷的题跋,可惜已经不存。晚明时陈继儒题跋称“题跋剪截已去”。

二、《五王醉归图》卷上二跋藏者身份未明

目前卷上可以看到的是陈继儒与“辋川馆主人”的两段题跋,根据两段题跋的内容,知道是收藏者“辋川馆主人”向陈继儒索题,“辋川馆主人”未署名,身份不明(图7)。

第一段题跋者:陈继儒(1558—1639),号眉公,长为诸生,29岁焚儒衣冠,绝意科举,隐居坐馆著书,愈老愈名著朝野,甚至被当时相当多的官员向朝廷举荐,而他终生不仕。他是松江地区著名的“山人”,潇洒地活了82岁,是董其昌的密友和老玩伴。

《石渠宝笈续编》对两段题跋释文如下(图8):陈继儒题跋“唐文皇石刻昭陵六马,故子孙多马癖,代宗有九花虬,德宗有神智骢、如意骝;饰以黄金勒,控以紫玉鞭,豢以一品料。故其图流传人间,歌咏不绝。此卷唐人笔,题跋剪截已去,幸人马尚尔平安。无锡王麟郭先生世藏,其孙福州守曼浤公能永护之。环回谛玩,姿态毛骨如生,所谓写渥洼之状,不在水中;移騕褭之形,出于天上。定为曹霸所作,即公麟辈未能与之绝尘而争驱也。云间陈继儒题于顽仙庐”〔4〕。钤印“眉道人”“陈继儒印”。

同纸“辋川馆主人”题跋“此卷予既请眉公先生题识,信其笔法之妙,非近代丹青家所办。独云出自唐人手,未有确据。考其楮尾印章二,一任氏子明,一月山道人。遐日偶阅李九疑《紫桃轩杂缀》,乃知为元人任水监也。按《杂缀》云:元任仁发,字子明,号月山,世居松之青龙镇。年十八中乡试。贰都水监,开江置闸,凡水议,仁发主之。善绘事,尝奉旨入内,画《渥洼天马图》。所著有水利书十卷。今人止称任水监画马,盖以艺掩云。然则任以画马得名甚着,而眉公未及详核,因附记于此。崇祯壬申(1632)二月之七日,辋川馆主人记”〔5〕。未钤印。

图3 李隆基形象与程敏政题诗对应

图4 临淄王李隆基形象与程敏政诗对应

陈继儒将此图误认为唐人画,还肯定为曹霸,甚至认为李公麟辈都达不到这个水平。可见陈继儒对于任仁发也是孤陋寡闻,但若前人程敏政题跋还在,陈继儒断不会误认为唐人之作。“辋川馆主人”读到李日华《紫桃轩杂缀》,才知道画上作者之钤印“任子明氏”“月山道人”属于元人任仁发。

三、“辋川馆主人”考

阮元在《石渠随笔》中著录了两件任仁发作品:《五王醉归图》与《出圉图》(图9)。

他用大量笔墨描述了五王醉归图的画面:“一红衣伏鞍二人挟之;二淡黄衣黑马;三碧衣骢马;四红衣据鞍点子马;五绿衣枣红马后从骑二(按:四、五的顺序误记)。设色鲜明可爱,人物态度规矩入神。”对于《出圉图》只有一句:“任仁发出圉图卷,与五王醉归图法格相同。”〔6〕可见阮元对于《五王醉归图》情有独钟。

阮元在其《石渠随笔》中“辋川馆主人”有按语为“无锡王永吉”,并在《石渠宝笈》中下按语“辋川馆主人乃无锡王永吉,崇祯间,官福州府知府”,但未提供任何考证依据。

检《无锡金匮县志》《常州府志》,王永吉,字曼修,天启二年(1622)进士,任定兴县令、迁南京礼部主事,崇祯初出任福州知府,“受事二十七日罢去。久之,以黄道周荐复起福州,甫匝月,投劾归。再起金华,不赴”〔7〕。

乾隆《福州府志》也记载,崇祯年间,无锡人王永吉曾两任福州知府〔8〕。

但根据以上资料,这位王永吉虽然无锡人、两任福州知府,但“曼修”与《石渠宝笈》所记“曼浤”仍有一字之差,尚不能确认这位王永吉就是“辋川馆主人”。而《石渠宝笈》录陈继儒所题“无锡王麟郭”也未查到何人。

图5 程敏政诗描述的申王与侧骑为其牵马的侍从

图6 岐王、薛王形象与程敏政诗对应

四、“辋川馆主人”的祖父、父亲

无锡王永吉之婿邹漪曾作《王福州传》,见于《启祯野乘二集》,对王永吉事迹叙述甚详:“公名永吉,字曼修,号忠纫,无锡人,父凝明公。”〔9〕知其父王凝明。

王永吉曾委托同乡好友马世奇(?—1644)为其父作行状,状曰:“盖凝明殁四十年,而其子曼修始为诸生,有声。又四年而曼修成进士,始诠次轶事,属予为状。……凝明讳某,生万历乙亥(1575),卒万历乙巳(1605),得年仅三十有一。配尤孺人。子二,长某,即曼修,壬戌(1622)进士,今任南京礼部仪制司主事,娶华氏某。”〔10〕另据叶方蔼《华翁钱孺人合葬墓志铭》,知王永吉母亲是无锡大族华氏后人。“天启间,翁婿王永吉官仪曹归。”〔11〕梁溪王家乃世家大族,王凝明的曾祖父是礼部“九岩公”王表,其子编修“尧衢公”,皆是翰林。王凝明父亲“麟郊公”在《王凝明状》中多次被提及,他卒于万历乙酉(1585),其时王凝明刚刚十岁。而王凝明也仅仅得年三十一,“其时曼修兄弟尚幼”。王凝明卒于1605年,其时王永吉应该不足十岁。

图7 《任仁发五王醉归图》陈继儒、“辋川馆主人”题跋

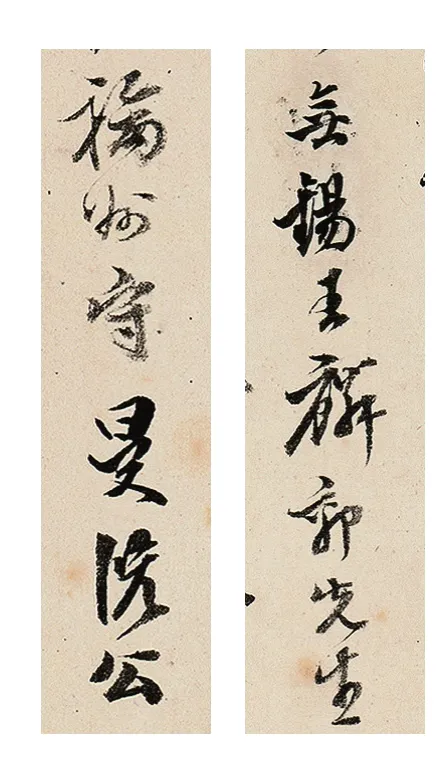

五、《王福州传》《王凝明状》与陈继儒题跋互证

上述两则传记资料确认了他们祖孙三代:王麟郊(祖)、王凝明(父)、王永吉。与陈继儒的题跋可以互证。陈继儒的笔迹确真无疑,细看墨迹,“王麟郭”“曼浤公”两处,皆《石渠宝笈》编纂者误释,当为“王麟郊”“曼修公”(图10)。

检陈继儒之子陈梦莲在崇祯年间刊行的《陈眉公先生全集》卷五十,有《跋唐人马卷》,所录正是这则题跋(图11)。全文仅个别字与墨迹不同,如文集“江阴王麟郊先生”〔12〕墨迹为“无锡王麟郊先生”。尤其是“王麟郊”“曼修公”二处,皆可纠正《石渠宝笈》释文之误。清初孙岳颁等人奉敕所编《佩文斋书画谱》有《唐人马卷》一则,来源正是陈继儒文集:

图8 《石渠宝笈续编》,《任仁发五王醉归图》

图9 阮元《石渠随笔》

《唐人马卷》,此卷唐人笔,题跋剪截已去,幸人马尚存,江阴王麟郊所藏(陈眉公集)。〔13〕

据陈继儒识,此画系友人无锡王麟郊先生所藏,王麟郊之孙、福州知府“曼修公”请他作跋。随其后的“辋川馆主人”在崇祯壬申(1632)写下题跋:“此卷予既请眉公先生题识”,说明“辋川馆主人”即王永吉。

明清之际名王永吉者非止一位,有学者以为阮元所称王永吉就是引清兵入山海关的蓟辽总督,其实他们不是同一个人,蓟辽总督王永吉是高邮人,字修之,号铁山,天启五年(1625)进士,虽同名同姓,却不是同一个人,而无锡王永吉是天启二年(1622)进士。同年有文震孟、陈仁锡、黄道周、倪元璐、王铎等人。虽同名同姓,却不是同一个人。

六、“辋川馆主人”王永吉生平轶事

邹漪作《王福州传》叙述王永吉事迹甚详:

公名永吉,字曼修,号忠纫,无锡人。父凝明公,为名下士。公少孤,弱不好弄,刻志读书。戊午以第一补诸生,受知于督学骆骎曾。天启辛酉举于乡,壬戌成进士,除定兴知县。时奉圣夫人客氏方贵横,与奄魏表里为奸。客固定兴产也,苍头庐儿稍不法,公鞭挞之不少贷。客有繐帷之役,监司以下赴吊恐后,公独不至。即赐食加恩、事关县官者,公告成礼而已。一时负强直声。考满,例应上擢,或劝公稍低头就之,即可取铨谏如寄,公振手谢曰,丈夫肮脏骨故在,肯倚冰山作泰山耶?遂得南礼部郎。南都同名胜地,士大夫惟饮酒赋诗,徜徉于雨花木末、桃叶莫愁间。公独伤心时事,日与二三同志慷慨论心,忧天恤纬。时大憝虽殛,诸附逆者衣钵线索布满中外,惧林下环召诸贤,再入清班,引绳枇根,倡为邪论,阻挠把持,冢宰长垣实为戎首。公疏论其于珰局必护,于国法必挠,于善类必抑,于邪类必扶,于揽权必巧,于害人必工,诸不法事,且谓永光(按:即王永光)以称功颂德之剩奸,为逆珰儿孙之曦法,始胆寒于媚疏之被纠,则戢翼卑栖,附公论以未容既色,得以根株之牢固,则张牙露爪,持言路以树敌。疏入,举朝动色。奉旨罚俸。

寻出为福州知府。甫莅仟,举人陈某以闱事不法,下于理,谳牍久稽,属公主谳。抚军某利其赀,旁掣之。公执法如山,爰书立定。抚军怒,命再审,公屹不为动,因触忌告归,里居十年,再起原任。而巡方御史为公后进,意气凌上,公抚然曰,吾循发种种,安能俯首事白面郎?岂二千石不膳(胜?)五斗米哉?竟拂衣去。南都再建,复起金华不赴。

鼎革后,乃独居东郊废圃中,绝意世事,颓垣败壁,戢影潜身,虽至戚罕见颜色。癸巳疾卒。当病时,或请医药,公曰,吾已偷生十五年矣,自顾此身,局天踖地,顾欲从长桑君刀圭,乞须臾活耶?

公性至孝,读父遗书,辄泪痕盈袖。事母夫人,问安视膳,敬慎恭恪,虽盛暑必具衣冠乃见。傲骨崚嶒,少可多怪,不能容人。自筮仕至白首,无暮夜之金,无居间之札,无声色之乐,无游闲之客,无号呶长夜之饮,无跳梁不简之仆。诚敬以持人,忠厚以御下,战兢慎独砥后贤,以躬行实践砭伪学,神明坚悍,老而不衰。自奉俭约,衣必经浣,锱铢储蓄,悉付后人。尤精内养,能洞见五脏。

雅好法书名画、尊罍彝鼎,古今真赝,入眼立辨。有赏心者,不惜千金购之。

生平与黄公道周、姚公希孟、文公震孟、瞿公式耜以道义相砥砺。师事高忠宪(高攀龙),当忠宪汨罗自湛,遗书诀公。及缇骑穷究,漏泄根因,有破巢取卵之虞,公力为斡旋,复以女字其孙。

至魏忠节(魏大中)槛车过定兴,公郊迎五十里,裹二百金以踖。其不以存亡枯菀易心若此。为诸生,即以文章名世。……年仅中寿,位止五马,而又遭逢丧乱。幽忧土室,困顿羊肠,赍恨以终。〔14〕

《王福州传》让我们看到了他一生的大致经历。万历戊午(1618)诸生第一,天启元年(1621)乡试中举,天启二年(1622)进士,一路考试相当顺利。他师从同乡东林党领袖高攀龙。当高攀龙被魏忠贤迫害,投水自尽前曾有书寄王永吉。王永吉始终关照高攀龙的遗孀王夫人,郑鄤为高攀龙遗孀王夫人七十大寿所写祝文,即受王曼修请托〔15〕。

图10 陈继儒题跋墨迹“无锡王麟郊”“福州守曼修公”被《石渠宝笈》误读为“王麟郭”“曼浤公”

图11 《陈眉公先生全集》,崇祯刻本,《跋唐人马卷》

图12 据此半印可以读出为“朱尚宾印”

他既是高攀龙的学生,又是东林书院所在地无锡人,在东林党与魏忠贤斗争中,他始终站在东林党一边是理所当然的,并与文震孟、姚希孟、黄道周、瞿式耜等“以道义相砥砺”。

七、王永吉在明代的官途

王永吉进士及第,除保定府定兴县令。明人茅元仪(1594—1640)《范阳乙丙记事》以及张岱(1597—1689)《魏周缪周周李黄列传》,都讲到同一件事:

天启四年(1624),魏忠贤迫害栽赃杨涟、左光斗、魏大中等人,身陷昭狱。友人为营救他们发起募捐,在定兴县当县令的王永吉以百金倾囊相捐,并说:“此物不于此处用,更用何处?”〔16〕

《王福州传》言魏大中槛车经过定兴县时,王永吉郊迎五十里,裹二百金相赠。然而最终杨、左、魏诸君仍被杖毙屈死于诏狱。

天启皇帝的乳母客氏是定兴人,与魏忠贤“对食”。其家人、仆人因此飞扬跋扈,而王永吉鞭挞之,严惩不贷。客氏家有丧事,地方官员无不争相上门吊唁,唯恐不及,而王永吉独不往。任满考绩本应获得升迁,友人劝他稍稍低头即可,他却“振手谢曰,丈夫肮脏骨故在,肯倚冰山作泰山耶”?其耿介如此,结果迁南京礼部主事,当了个闲官。

此外,前辈忠烈杨继盛被严嵩迫害致死,他在定兴任上为杨继盛安葬并建祠堂〔17〕。

崇祯初年,魏忠贤倒台。王永吉不合时宜地上疏参劾吏部尚书王永光,说其对魏忠贤歌功颂德,是余孽未除,结果被罚俸一年。

崇祯初年,王永吉任福州知府,才上任不到一个月即因执法如山而得罪巡抚,于是被弹劾归里,在家待了十年。因黄道周的推荐,他又回到福州知府岗位,但是才刚满一个月,又因受不了比他官阶低的巡方御史盛气凌人,而拂衣走人。南明弘光朝再有人荐他任金华知府不赴。

八、鼎革之后的王永吉

《王福州传》云:“鼎革后,乃独居东郊废圃中,绝意世事,颓垣败壁,戢影潜身,虽至戚罕见颜色……年仅中寿,位止五马,而又遭逢丧乱,幽忧土室,困顿羊肠,赍恨以终。”连至亲之人都难以见到他。南明弘光朝被任命为金华知府,不赴,说明他早已对明朝政治心灰意冷。老师、朋友在残酷的政治斗争中纷纷被整死、被冤狱。同时,作为前朝进士,他也不甘当清朝的顺民。为保留自己一份内心的忠诚,他以最消极的态度对待新朝。如王泛森先生所论述,在明遗民中,不入城、不赴讲会、不结社、不收门徒。这些自我边缘化的行为,在自晚明入清的士大夫中具有相当的普遍性〔18〕。所以他在顺治十年(1653)病倒时,拒绝就医,说“吾已偷生十五年矣,自顾此身,局天踖地,顾欲从长桑君刀圭乞须臾活耶?”意思是,十五年来已经苟且偷生,回顾一生,天虽高,我却要弯着腰,地虽厚,我却要小心踮脚走,难道还要从药神哪里再乞讨须臾活命吗?然后却药不治而死。“年仅中寿”估计他去世时不到六十岁。“位止五马”意指当官止步于太守之位。

在明末清初地坼山崩的动荡时代,王永吉几乎淹没在历史文献之中。但在这个小人物身上,我们却能看到一种难得的品格:“自筮仕至白首,无暮夜之金,无居间之札,无声色之乐,无游闲之客,无号呶长夜之饮,无跳梁不简之仆。诚敬以待人,忠厚以御下,战兢慎独砥后贤,以躬行实践砭伪学,神明坚悍,老而不衰。”他讲道义,不妥协、不变节,近乎迂腐。他不懂为官之道,一味地耿直,不知迂回,不合时宜地挑战权势之人,并总是败下阵来。或许他的官场失意也是他的幸运,在南明政权覆亡之前,他已对政治失望,不赴任金华知府而赋闲在家。因此他没有必要成为黄道周、倪元璐、瞿式耜那样的烈士,也不用被迫当钱谦益、王铎那样的贰臣。能够苟活于乱世,“独居东郊废圃中,绝意世事”或是最好的选择。

九、《王福州传》提到王永吉的收藏与眼力

《王福州传》特别提到他:“雅好法书名画、尊罍彝鼎,古今真赝,入眼立辨。有赏心者,不惜千金购之。”〔19〕碰到赏心的作品,不惜费千金购之。但除了任仁发《五王醉归图》,目前尚未发现其他的藏品。

十、王永吉与徐霞客、黄道周、陈继儒、瞿式耜

据邹漪《王福州传》知道王永吉另有一个字号:“忠纫”。恰好《徐霞客西游记》在《浙游日记上》中记载有与无锡“王忠纫”的交往:

丙子(1636)九月,二十日,天未明,抵锡邑。比晓,先令人知会使知道王孝先,自往看王受时,他已出。即过看王忠纫,忠纫留酌至午,而孝先至,已而,受时亦归。余已醉,复同孝先酌于受时处。……饮至深夜乃入舟。

二十四日,五鼓行。二十里至绿葭滨,天始明。午过青浦。下午抵畲山北,因与静闻登陆。……因急趋眉公顽仙庐。眉公远望客至,先趋避,询知余,复出,挽手入林,饮至深夜。

二十五日,清晨,眉公已为余作二僧书,且修以仪。复留早膳,为书王忠纫乃堂母亲寿诗二纸。〔20〕

徐霞客最后一次出门远游在丙子年(1636),九月二十日早晨天未明乘船,即抵达无锡,第一个见到的朋友就是王永吉。王永吉留酌徐霞客到中午。接着二十四日,徐霞客乘船到畲山拜访陈继儒并留宿。第二天,陈继儒为王永吉的母亲写了寿诗两纸,说明了陈继儒与无锡王家的交情。徐霞客的母亲“王孺人”也是无锡人,或许与王永吉家是宗亲。

当徐霞客于崇祯十三年(1640)从云南返归家,十月遣长子徐屺赴京师视探被朝廷关押的黄道周,黄道周付书徐霞客:“贤郎远来甚可念,忠纫翁重惠寒裘,洽以道意,既不忍辞,何以谢之?”〔21〕在黄道周含冤入狱时,知王永吉为同年好友送上寒裘。

《瞿式耜集》中有《王忠纫再任福州两首》,有句“蒿目疮痍万国前,欣闻闽海净风烟。介夫图绘其时矣,伯记孤忠共勉旗”。当作于王永吉再任福州知府之际。

十一、王永吉还是《徐霞客游记》的第一位文稿整理者

《徐霞客游西游记》是目前发现《徐霞客游记》最早的抄本〔22〕,据季梦良序:

崇祯丙子秋,霞客为海外游,以缄别余而去。去五年始归。归而两足俱废。噫嘻!博望之槎既返,章亥之步亦穷。今而后,惟有卧游而已。余时就榻前与谈游事,每丙夜不倦。既而出箧中稿示余曰︰“余日必有记,但散乱无绪,子为我理而辑之。”余谢不敏。霞客坚欲授余,余方欲任其事,未几而霞客遂成天游!夫霞客之事毕矣,而余事霞客之事犹未毕也。迨其后,记尽为王忠纫先生携去,余谓可以谢其事矣。忠纫之任福州,仍促冢君携归。冢君复出以示余曰︰“非吾师不能成先君之志也。”启箧而视,—经忠纫手较,略为叙次。余复阅一过,其间犹多残阙焉。遍搜遗帙,补忠纫之所未补,因地分集,录成一编,俟名公删定,付之梓人,以不朽霞客。余不敢谓千秋知己,亦以见一时相与之情云尔。

壬午(1642)年腊月望日友弟季梦良录完识。〔23〕

季梦良是徐霞客儿子的塾师,他在序言中说,徐霞客去世前托付他编辑游记文稿,不久即去世。季梦良于是转托王永吉,王永吉再次赴任福州知府之前,将友人文稿整理后由徐霞客的儿子交回给季梦良。于是季梦良在王永吉所整理游记的基础之上,补遗拾漏,完成了《徐霞客西游记》最早的抄本。

笔者所见各种徐霞客研究者经常提及这位“王忠纫”,但始终未考出王忠纫何人,此线索无意中解开了《徐霞客游记》第一位文稿整理者的身份之谜。

据此可知,陈继儒做此卷题跋的时间,当在王永吉崇祯初年出任福州府接着被劾归里之后,崇祯五年(1632)王永吉题跋《五王醉归图》之前。

王永吉再赴任福州知府的时间,当在崇祯十四年正月(1640年底)之后。因为季梦良序言中提及,王永吉交回文稿的时间在徐霞客卒后,赴任福州之前。也与《王福州传》言“因触忌告归,里居十年”相合。

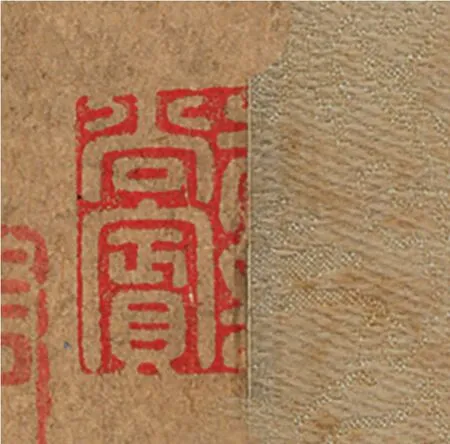

十二、王永吉之前的收藏者朱尚宾

更早的收藏者印章有若干,暂不能找到对应的主人,故不提。其中只有收藏章余半印“xx尚宾”,说明被梁清标装裱时裁去部分,因此可认定是早于梁清标的收藏者,根据半印露出的部分字形猜想,这是“朱尚宾印”(图12)。

朱尚宾不能确定何人,同名同姓者有之,唯有下面这位很可能与之对应。据《湖州府志》,可知,朱尚宾(1555—1623),字澹营,号襟衢,浙江长兴人。万历十六年(1588)戊子举人,后任江南常州府靖江知县。年六十九卒于家〔24〕。天启三年(1623),陈继儒作《靖江令澹营朱公墓志铭》〔25〕。据墓志铭,他在天启年间便对政治失望而早早急流勇退。朱尚宾与当时曾任首辅的朱国祯(1558—1632)“同宗、同学、同举又同志”,朱国祯曾为其作行状,但朱尚宾的行状已散轶。

这说明朱尚宾与王麟郊有一位共同的友人:陈继儒。所以这位朱尚宾很可能是自王麟郊、王永吉祖孙上溯的前一位藏家。

注释:

〔1〕 徐邦达《重订清故宫旧藏书画录》,第66页,人民美术出版社1997年版;《徐邦达集第九卷,古书画过眼要录,元明清绘画》第101页,故宫出版社,2015年版;徐邦达《六谈古书画鉴别》1980年《故宫文物月刊》第3期。

〔2〕 徐邦达1960年《重订清故宫旧藏书画录·前言》,人民美术出版社,1997年版,第4页。

〔3〕 程敏政《任月山五王醉归图》,《篁墩文集》八十二卷,正德年间刊刻。

〔4〕 《石渠宝笈续编》,乾清宫藏六,《任仁发五王醉归图》。

〔5〕 《石渠宝笈续编》,乾清宫藏六,《任仁发五王醉归图》。

〔6〕 阮元《石渠随笔》,卷四,《丛书集成新编》,册号1789。

〔7〕 《无锡金贵县志》卷十九,《王永吉》;另见《常州府志》卷三十四,人物;《定兴县志》卷七,宦绩;《保定府志》卷四十八,职官。

〔8〕 《福州府志七十六卷》,卷三十。

〔9〕 邹漪《启祯野乘二集》,卷四,《王福州状》。见《四库禁毁书丛刊》,史部第四一册。

〔10〕 马世奇《澹然居文集》卷七,《王凝明状》,乾隆二十一年刻本。

〔11〕 叶方蔼《叶文敏公集》不分卷,《华翁钱孺人合葬墓志铭》。

〔12〕 陈继儒《陈眉公先生全集》卷五十,崇祯刻本,台北故宫图书馆藏。

〔13〕 孙岳颁、王原祁等编《唐人马卷》,《佩文斋书画谱》卷六十六,四库全书本。

〔14〕 邹漪《启祯野乘二集》,卷四,《王福州传》。见《四库禁毁书丛刊》,史部第四一册

〔15〕 郑鄤《寿高母王太夫人七袠序》,《公益楼集》卷三。

〔16〕 茅元仪《范阳乙丙记事》,《媚幽阁文娱二集》卷四。张岱《魏周缪周周李黄列传》,《石匮书》,卷一百九十八。

〔17〕 陈僖《杨忠愍传》,《燕山草堂集五卷》,卷三,康熙刻本。

〔18〕 王泛森《清初士人的悔罪心态与消极行为—不入城、不赴讲会、不结社》,《晚明清初思想十论,复旦大学出版社 2004年版。

〔19〕 邹漪《启祯野乘二集》,卷四,《王福州状》。见《四库禁毁书丛刊》,史部第四一册

〔20〕 徐弘祖《浙游日记》,《徐霞客游记校注》第140、143页,中华书局2017年版。

〔21〕 黄道周《狱中答霞客书》,《徐霞客游记校注》下册,第1427页,中华书局,2017版

〔22〕 北京图书馆藏《徐霞客西游记》五册,乃顺治二年后季氏家人所重抄的第二次复抄本。《徐霞客研究古今集成》第9页。中国书籍出版社2004年版。

〔23〕 季梦良《徐霞客游记季梦良序》,《徐霞客研究古今集成》,第21页,中国书籍出版社2004年版。

〔24〕《 湖州府志》,同治十三年刻本,卷七十五,朱尚宾条。

〔25〕 陈继儒《靖江令澹营朱公墓志铭》《,陈眉公先生全集》,卷三十三,崇祯版。