《伏生授经图》非王维或唐人作品

2020-11-27吴笠谷

◇ 吴笠谷

清代名士洪亮吉在其所撰《北江诗话》中,定位收藏家所具有两个层面的意义:“上则补石室金匮之遗亡,下可备通人博士之浏览,是谓收藏家。”“备通人博士之浏览”,指收藏古文物、古器物以供人欣赏,俱有美学价值;“石室金匮”,指古代官藏重要文献之地。此句指收藏古文物、古器物,比供人欣赏更高一层的意义在于—补充古代文献的不足,具有文史价值和考古学的意义。所以,文博系统的文物考古和民间的古器物收藏,对研究古代历史文化的重要性自不待言。其中重要意义之一,就是以古文物、古器物证史—古砚鉴藏也是如此。本文即以本人所掌握的砚史、画史知识,从“以砚证画”的角度,对中国画史、美术史名作《伏生授经图》的断代问题作一些考辨。

一、画、砚互证

砚,是中国古代文人墨客的案头长物、笔耕谋食的研田。所以,砚作为人物画中的道具配角,常常见诸古代画作,这点对于砚史的研究大有裨益。将古人画中之砚比对实物古砚,可以印证或考求砚的断代问题。反之亦然,也可以从砚史的角度来求证古书画的断代,甚至真伪问题。

近四十多年来,由于大规模的基建乃至曾经猖獗一时的盗墓风潮,致使现代出土古砚总量之多,超过历史上出土砚的总和。在众多的出土砚中,汉唐宋“高古砚”占有相当大的比例,这给今人研究高古砚带来了很大的便利,也给“以砚证画”“砚、画互证”提供了丰富的物证。比如传为北齐杨子华的《校书图》(宋摹本残卷,现藏美国波士顿美术馆),画中有一多足砚,就与当代考古出土的南北朝多足砚可以互为印证。此画中之砚乃证明《校书图》作者很可能是北齐人,甚至是杨子华作品的有力根据之一。换言之,即便是后人摹本,画中砚也可证明其母本是北齐人作品,或母本即杨子华作品的有力根据之一。

图1 [唐]王维(传) 伏生授经图卷 25.4cm×44.7cm 绢本设色 日本大阪市立美术馆藏

图2 《伏生授经图》画中之砚

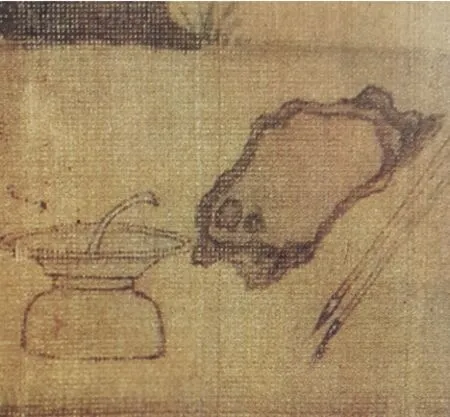

图3 河北望都东汉墓壁画中“主记史”所用三足圆形砚(砚上塔状物为用以将墨丸研碎的研子,也称研石)

图4 河北望都东汉墓壁画中“主记史”所用三足圆形砚(砚上塔状物为用以将墨丸研碎的研子,也称研石)

二、被认为是最接近王维真迹的名作

王维是美术史上“文人画”的先驱人物,画史地位无须赘言。其不仅擅长山水,也擅长人物、肖像画。画史记其曾画孟浩然像于刺史亭,也曾将自己的肖像绘制于壁画之中。日本大阪市立美术馆所藏《伏生授经图》,即是传为王维目前存世的最著名的人物画作品。

《伏生授经图》描绘汉初伏生授经故事。济南人伏生,原为秦博士。秦始皇焚书坑儒时,其将《尚书》藏匿于壁中。秦亡汉兴,汉文帝求能治《尚书》之人。伏生年逾九旬,不能远行,于是文帝派晁错前往从学,伏生出遗书授之,得28篇,即后世流传深远的《今文尚书》。

此图流传有序,南北宋时即已进入宫廷收藏,图上有宋徽宗“宣和中秘”印及宋高宗题签:“王维写济南伏生。”后入元内府。明代至清末民初,历经胡惟庸、明内廷、严嵩、项圣谟、梁清标、宋荦、完颜景贤等人递藏。1925年被日本实业家阿部房次郎购往日本。阿部故后,其子将此图及家藏160余件中国古代书画捐赠大阪市立美术馆,成为大阪市立美术馆之镇馆名迹。

王维名重画史,但由于时代久远,中外所藏王维传世画迹不仅罕少,且其真伪都不同程度地存在争议,比如《雪溪图》《江山雪霁图》《辋川图》等。争议相对较小的是《伏生授经图》,被学术界认为是目前在已知传为王维所绘书画作品中,最有可能是王维真迹的一幅。有的专家甚至认为就是王维真笔,而且是王维留下的唯一书画真迹。实际上大阪市立美术馆的专家们,也认为该画系王维真迹的看法占上风,所以对此画的标注是 “王维绘”(相对而言,对于作者有争议的作品,通常会标注为“传×××绘”)。

三、人物气息高古 器物大多合理

从艺术角度看,《伏生授经图》不愧为经典之作。画中人伏生作清癯白髯老叟状,头著方巾,肩披薄纱,伏案盘坐于蒲团。右手执纸卷,左手作指点状,嘴唇微启,精神矍铄,似在向画外听者传学授经。一个形神兼备的饱学宿儒形象跃然纸上。

伏生所穿背心,为文人雅士燕居的野服,称为“直裰”,也叫“心衣”,是高士的标志性装束,与六朝至隋唐流行的描绘放浪形骸的高人逸士之“高士图”风貌类似。南京西善桥南朝墓出土的竹林七贤画像模印砖,杨子华的《校书图》,晚唐孙位的《高逸图》(藏上海博物馆),宋人佚名氏的《柳阴高士图》(藏台北故宫博物院)等,乃至元代刘贯道的《消夏图》(藏美国纳尔逊—阿特金斯艺术博物馆),画中主人公都有这种服饰出现。所以,从人物的精神风貌和服饰着装看,《伏生授经图》很高古,气息似乎符合宋代以前的样貌。

画中物品计有几案、笔、砚、蒲团、砚滴、绢卷、竹简、纸卷。几案,弧形支脚,两端翘头,此种形制见之于汉魏壁画及画像石。毛笔的历史更早,战国中期的楚墓中已有毛笔实物出土。蒲团,至少东汉末佛教传入后,僧人打坐应已取用蒲团。蒲团边与纸卷相挨的小罐疑即砚滴(水滴)。魏晋人傅玄有《水龟铭》咏赞龟形砚滴,当代也有多例汉代铜砚滴出土。绢帛和竹简,皆先秦已出现之书写工具。纸,今天的出土物已证明西汉时已出现(早于东汉蔡伦)。唐代,纸张、绢帛和竹简仍是常用的三种书写材料(唐人用竹简书写虽已不多,但仍存在。至宋代,由于纸的改良,成本更加低廉,竹简才彻底销亡)。因此从用纸这点看,唐人的伏生题材画中绢帛、竹简同时出现,也很合理。

图5 临沂金雀山西汉墓出土的长方形漆盒镶石板砚(图刊《中国文房四宝全集·砚》)

图6 安徽肥东出土东汉鎏金兽形铜盒砚(图刊《中华古砚》)

图7 湖北郧阳区唐李徽墓出土白瓷多足辟雍砚

图8 张九龄墓出土的张拯双足箕形砚(图刊《中华古砚》)

图9 故宫博物院藏唐十二峰澄泥砚(图刊《中国文房四宝全集·砚》)

图10 故宫博物院藏唐带盖龟形石砚(图刊《中国文房四宝全集·砚》)

图11 国家博物馆所藏仰韶文化石研磨盘和颜料块(图刊国家博物馆官网)

四、疑点在于画中之砚

此图的疑点,在于案头那方伏生所用之砚。

画中之砚,外形不规则,略呈风字样,侧边似乎未作修饰。砚面左上侧似有凸起状自然石璞。未起池边,似是略凹为砚池,中有一团黑色墨迹,似是研就之墨。

此砚的问题就在于,与画中主人公—伏生,以及画的作者—王维所处的时代,都不相符。

图12 传为南宋梁楷的《右军书扇图》

图13 《右军书扇图》局部

图14 元人刘贯道《消夏图》

图15 刘贯道《消夏图》局部

从目前可考的文献、文物看,秦汉砚以原始砚—研磨器为主,主流砚式以椭圆形、正圆形研磨器(分带盖和无盖、有研子和无研子、三足或无足、素工和雕饰)及长方形石板(黛板)砚为主,另外尚有兽形铜盒砚等别品。以之和《伏生授经图》画中砚比对,显然都不相类。

当然,画中砚不符合汉砚形制,并不影响画是唐人作品,因为画只是艺术作品,不是考古文物,画中表现的对象不必忠实于细节的绝对真实。但有一点可以肯定:就画中砚而言,如果画是唐人作品,其砚的形制下限必然至少是唐代。

仅就形制而论,唐代砚远没有后世砚(尤其明清砚)丰富多彩,今天考古出土的唐砚标准器有一定的数量,这给对《伏生授经图》的考证提供了充分的物证。

图16 [明] 杜堇《伏生授经图》

图17 杜堇《伏生授经图》局部

图18 宋代米芾《南唐宝晋斋砚山图》

图19 明代高濂《遵生八笺》所刋灵壁石砚山图

图20 明代徐渭《泼墨十二段》卷

图21 徐渭《泼墨十二段》局部

五、唐砚主流—辟雍砚、箕形砚和异形砚

唐代砚,根据形制大略可以分为三大类—辟雍砚、箕形砚和异形砚。

辟雍式唐砚其形制承续自汉晋,特征是圆形砚池。所谓辟雍,也称“璧雍”,本为周天朝所设大学名称,盖其建筑四周环水。典型的辟雍砚式为砚堂微凸,四周环水(墨)。两晋至唐中前期,瓷质多足辟雍砚很流行,出土标准器较多,有带盖,有无盖。以多足为主,足有兽足、蹄足,数量从三足到近三十足不等。陶、瓷质为主,偶有石质、金属者。

所谓箕形砚,也称箕斗砚,形制如农具畚箕,故名。又因砚尾两侧外撇,似风字形,故又名“风字砚”。底有两足者称双足风字,也有平底风字、四直风字等式样。据米芾《砚史》记载,南北朝时已有风字砚。当代出土的唐代箕形砚,文博公藏和民间收藏都有一定数量,以泥澄质为主,次则虢州紫石砚,端砚、歙砚也有一些标准器。

唐砚还有一些别品异形砚,形制比较奇特。最著名的为三足山峰形澄泥砚。山峰砚皆有叠石状三足。砚池呈箕形。三面环峰,呈半圆形,峰数有三座、五座、十二座不等。故宫博物院即藏有一例,为三足十二峰。此外尚有龟、凫、瑞兽等异形砚,以泥陶制为主,也有少数石质砚、瓷砚。其中比较常见的是龟形澄泥砚,标准器也比较多。

从现有出土考古标准器看,唐代砚式基本归于上述范畴。以之比对《伏生授经图》画中之砚,也找不到类似款式。由此可见,此画出自王维或唐代人之手,很令人怀疑。

六、元始砚已有自然形 但以考古资料入画较晚近

画中砚形制与汉砚、唐砚不太契合,那么画中砚的款式究竟属于什么年代?

先从砚形看,画中砚属于一方自然形砚。自然形砚,顾名思义,以砚之外形不规则而得名,故又称随形砚。元始砚(研磨器),也属广义的自然形砚。秦汉以前的原始砚—研磨器,制作比较粗犷、简陋,一般除平面磨制较为平整以外,侧边比较随其自然,比如国家博物馆所藏新石器时代后期仰韶文化石研磨盘(附颜料块),砚体就呈不规则三角形。此外,河北承德市平房村出土的战国研磨器(带研石),也呈不规则自然边,但砚侧已略作打磨。

《伏生授经图》画中砚是否即按此类原始砚为参照物所绘?事实上也不大可能。

中国的收藏史很悠久,至少可以上溯到先秦时期(此如著名的“赝鼎”故事)。唐代也有不少收藏名人,比如“牛李党争”敌对双方的两位主角牛僧儒、李德裕都是收藏奇石的大家,李德裕还藏砚。书法大家柳公权的爱好是收藏笔砚图画。但对古物的鉴藏,要到北宋时期才出现艺术化和商品化倾向,收藏才算真正成为社会风尚。因此宋元时期以前贤为题材的画中,相应地出现一些画中砚和画中古贤时代相合的例子。比如,传为南宋梁楷的《右军书扇图》(藏故宫博物院)及元人刘贯道的《消夏图》画中的两方多足砚,都与画中主人公王羲之、阮咸生活的东、西晋时代相符。

由此可见,虽然古人也偶有以前代砚入前代题材画的案例。但严格意义上以考古文物入画应是很晚近的事,确切地说,应是西学东渐的产物,西方考古学输入之后才有。此前古代的画家画前代人物,尤其远古人物完全靠臆想,比如明末清初陈老莲、丁云鹏笔下的《离骚图》组画,无论人物服饰、配景道具,皆完全与今天考古所知楚国文物毫无关联—砚也大多如此。

就伏生题材画中之砚而言,中晚明的杜堇和崔子忠各有一幅《伏生授经图》传世。杜画中为多足辟雍砚,崔画中为正圆形砚。从文献及考古标准器看,前者上限应不早于东汉(文献有曹魏时繁钦《砚赞》为证,考古实物尚未见报道),后者也不够汉初(西汉初年研磨器皆为自然形加以修整)。因此,两图的画中之砚也与伏生所处时代不符。这也可以从另一个角度佐证大阪市立美术馆所藏《伏生授经图》中伏生所用之砚,应不存在作者刻意以秦汉研磨器为标本之可能性。

七、自然形砚是明清文人砚的主流砚式

如果排除唐人作品原迹,以及宋人以唐人母本自作摹本的可能性,那么《伏生授经图》是否为宋人创作之原本?因为画上有宋徽宗“宣和中秘”印,证明此画的年代下限至少是北宋末期。这个问题或可就画中砚的形制—自然形砚,在各个历史时期的存在状态作些剖析。

广义的自然形砚,除去研磨器之类杂石原始砚,五代南唐李后主时期由案头观赏石三改制而成的砚山(研山),也可以算一种自然形砚。但此类砚山的形制与《伏生授经图》中之平面砚差距较大。明代高濂《遵生八笺》有一方砚山—灵壁山石研,有元代名士柯九思款,自然形片状灵壁石所改制,平放。砚池占比较大,属于另类“砚山”,近于狭义的自然形砚。

狭义的自然形砚,应指片状或扁平状砚石所制之砚,明清时期尤其清代很常见,是“文人砚”雕刻艺术最重要的表现形式。比如清代“文人砚”大家高凤翰所制之自然形砚,就极具代表性,其砚拓集《砚史》中佳作砚比比皆是。传世明清绘画中也有很多自然形砚。明代写意大师徐渭所作《泼墨十二段卷》(故宫博物院藏),其中一则画王羲之笼鹅故事。石案上王羲之所用之砚虽然只有寥寥数笔,但很明显可以看出是一方自然形砚。

陈老莲画中自然形砚的例子则更多,比如《何天章行乐图》(藏苏州博物馆)中何氏所用即一方随形砚。

传世可信的明代自然形砚,实物例子有上海博物馆所藏明中期著名藏书家袁褧的端砚等。

图22 明代陈老莲《何天章行乐图》局部之一

图23 陈老莲《何天章行乐图》局部之二

图24 明代袁褧端砚(图刊《惟砚作田—上海博物馆藏砚精粹展》)

图25 “碧玉子”铭文砚(南诸暨博物馆藏)

八、北宋已有自然形“东坡天砚”

从古文献看,北宋应该已经出现自然形砚。

苏东坡有《天石砚铭》(并序),记其儿时掘土洞玩耍,发现一块绿石温润凝莹,试以研墨,极好。于是其父苏洵为凿一研墨之砚池,并取名“天砚”。这应该是信史中的第一方自然形砚。北宋末南宋初叶樾所撰《端溪砚谱》“砚之形制”列有“天砚”,并特别加有注语:“东坡尝得石,不加斧凿以为砚。后人寻岩石自然平整者效之。”说明已有时人仿效苏东坡的“天砚”,取自然平整之石以作砚用。

就考古标准器而言,以笔者闻见所及,似乎还来发现有可信的像上述明清习见的自然形宋砚面世。1981年,浙江诸暨南宋筠州通判董康嗣墓出土四件文房用具:石雕笔架、石雕犀牛镇纸、石雕龟钮水注及“碧玉子”铭文砚。该铭文砚为玉质,略呈圆形,边缘不规则。底面均磨平,末开墨堂和墨池。一侧阴刻有隶书“碧玉子”三字。此器是否一定是砚似可商榷,不能排除纸镇、笔舔的可能。但此类不开砚池的板形砚明清也有,因石材绝美,不忍雕琢,只磨平以作观赏把玩之用,故也称平板砚,长方形者亦称“砚砖”“砖砚”。《端溪砚谱》“述砚之形制”已列有“砚砖”“砚板”,可见至少北宋末至南宋初已有平板砚。

虽然今天尚无考古出土琢有砚池的严格意义上的宋代自然形砚出现,不过有东坡的《天石砚铭》和叶樾的《端溪砚谱》为证,足以证明,北宋后期已出现自然形砚是毋庸置疑的—实际上《伏生授经图》画中之砚,从图片看似乎也无砚池。因此,《伏生授经图》钤印“宣和中秘”的北宋晚期宋徽宗宣和年间,出现类似《伏生授经图》中的自然形砚是完全有可能的。

结论:《伏生授经图》非唐人作品

由于古代画家所画前朝人物、事物,尤其远古时期的人物、事物,基本上都是以当时所能看到的器物为参照,套用于古人,因此画作中之砚,其形制、款式大多不严谨,如果朝代跨度大,则尤其如此。作者常以时人之砚,套用于古人之砚,即便有心复古,或因时代的局限,或因根据古人文献的一鳞半爪式概念化描述,捕风捉影,加以臆造,致使其笔下之物象难以与真实的时代相符—传为唐代人王维笔下所作汉代人伏生所用砚应属此类。

综上所考,以砚为焦点,证之于画—画中砚的形制,既与画中主题人物伏生所处的西汉初年时代不相符,也与传为此画作者(或母本原作者)王维所处的盛唐时代不相符。所以,个人观点,以目前所能用作佐证的考古砚标准器,比对遗存的古美术、古文献,应该可以作此结论:今藏日本大阪美术馆,传为唐代王维的作品《伏生授经图》,既不是王维的亲笔真迹,也不是以王维真迹为母本的摹本,年代上限最多为五代北宋—当然,此论断成立的前提是宋徽宗父子的藏印、题签不是赝品。