苗族“嘎闹”族群音乐“支系色彩片”的划分

2020-11-26刘振涛

刘振涛

苗族是我国一个极为古老的民族,苗族先民的栖息地和当今苗族的分布地域相差较大,其地域分布在各个历史时期经历了很大的变动,是典型的迁徙民族。同时,由于苗族是由多个古代部落融合发展而成,其分布地区位于崇山峻岭,地理环境极为复杂,不同地区的苗族彼此交流较少,使得苗族内部存在众多支系。苗族支系的多样性是我国少数民族的典型代表,这从清代“百苗图”中可见一斑。《中国民族志》指出,苗族是在一个开放和互动的部落、民族环境中形成和发展起来的,苗族的各个部分与周围民族之间的相互融合与同化、苗族内部的分化和统合,是一个持续不断的过程。从血统上讲,苗族是一个“多元一体”的民族,从文化上说,苗族是一个“一体多元”的民族。(1)杨圣敏主编:《中国民族志(修订本)》,北京:中央民族大学出版社,2003年,第379页。

目前,苗族民歌的已有研究主要从整体性和体裁角度切入,得出的是对于苗族民歌整体和各类民歌体裁一般性特征的认识,代表成果有何芸、简其华、张淑珍的《苗族民歌》(2)中国音乐研究所编:《苗族民歌》,北京:音乐出版社,1959年。,蒲亨强的《苗族民歌研究》(3)蒲亨强:《苗族民歌研究》,1988年,第1期,第60—79页。,李惟白的《贵州苗族民歌》(4)李惟白:《苗岭乐论》,贵阳:贵州民族出版社,1996年,第58—120页。,王承祖的《黔东南苗族民歌简介》(5)王承祖:《黔东南苗族民歌简介》,《人民音乐》,1982年,第10期,第33—37页。等。而苗族是一个支系众多,内部音乐文化具有诸多差异的民族。因此,当我们要了解其内部地域性差异特征时,已有研究无法回答这一问题,基本的研究材料也无法显示不同支系的地域差异性(6)已有的《中国民间歌曲集成·贵州卷》(1995)、《黔东南苗族侗族自治州民间歌曲选集》(1981)等集成资料,均以民歌体裁为分类标准,在不同体裁下列出不同市、县的曲目。这样,没有“身份标识”的曲谱资料就无法显示其所属族群和支系。。

基于苗族内部音乐文化地域性差异的音乐现实,亦由于目前苗族音乐研究以及我国少数民族音乐地理学研究的薄弱现状,本文选取苗族内部的“嘎闹”(Ghab Nes(7)此为苗语中部方言(又称黔东方言)文字,是以拉丁字母为基础的拼音文字。)族群为切入点,以该族群的民歌为研究对象,对其地域性、支系性特征进行区划研究。文中依据的研究资料主要来自笔者2014年8月、2015年8月—9月、2018年7月—9月三次采录的一手资料,音乐分析所依据的曲谱基本是在笔者采录音视频资料基础上的记谱,并适当参考相关集成资料。本文主要采用形态分析的研究方法,以研究者的客位视角为主,兼顾苗族人的局内表述,归纳不同支系民歌曲调的形态特征。

一、苗族“嘎闹”族群及其支系划分

苗族内部存在不同的支系、族群是一个客观存在的事实,苗族自身对以不同服饰为直观特征的不同支系有民族内部的清晰认识,经常用“我们这支(种)苗族”“他们那支(种)苗族”区分苗族内部的不同支系。学界对于苗族内部不同族群的划分有不同的标准,如地域、语言、自称、服饰等。对于苗族最大的聚居区黔东南而言,内部不同族群的区分以自称和服饰最具直观性,可以视为族群、支系划分的两个层次。从第一层次自称角度区分,黔东南苗族可以分为“嘎闹”(Ghab Nes)和“姆”(Hmub)两大族群,两大族群在分布地区、图腾崇拜、迁徙来源、民俗、服饰、音乐等方面均具有一定的差异性,本文主要分析“嘎闹”族群民歌的基本特征与地域性特征。

(一)“嘎闹”释义及其族群分布、迁徙来源与图腾崇拜

“嘎闹”是该苗族群体的自称,据笔者对黔东南各地苗族文化学者和民间艺人的访谈,“嘎闹”中的“嘎”(Ghab)是词头,没有实际含义,“闹”(Nes)是“鸟”或“雀”的意思。基于苗族人自身的认知和苗族文化研究成果,该族群被认为源于远古以鸟为图腾的氏族部落。黔东南《苗族古歌·十二个蛋》中女性始祖“妹榜妹留”生出十二个蛋后,是由巨鸟代替孵出人类和万物。黔东南《苗族古歌·跋山涉水》中,苗族先民由东方迁往西方时,是由燕子带路的。(8)唐春芳:《苗族各种族称来源及其含义》,《贵州文史丛刊》,1987年,第1期,第105页。在黔东南丹寨县和雷山县交界地区以锦鸡为图腾崇拜的苗族大塘支系的民间传说中,认为是锦鸡带领他们的祖先找到了谷种,帮助他们渡过饥荒,所以才繁衍生息至今。(9)丹寨县文化局编:《国家级非物质文化遗产代表作申报书·苗族锦鸡舞》,内部资料2005年。

“嘎闹”族群主要分布于贵州省黔东南苗族侗族自治州的丹寨县、雷山县、麻江县和凯里市西部的舟溪镇一带,属于黔东南西部靠近广西的都柳江流域和雷公山山区。嘎闹族群的形成是苗族先民吸收、融合、同化的结果,苗族语言文化学者李炳泽指出:“苗族在西迁过程中,遇到许多民族,与他们有所接触甚至冲突,其中有的民族被苗族祖先裹携着移动,……极有可能是Hmub把Ghab Nes融合进去的,因为Hmub所代表的部分分布的地区较广,全国绝大部分苗族的自称都与Hmub同源”。(10)李炳泽:《黔东苗语的gad和nief:附着于它们的历史、文化信息》,《苗侗文坛》,1998年,第1期,第110—116页。

嘎闹族群的迁徙路线是由长江中游的洞庭湖一带出发,沿着湖南省的湘江、潇水、资水而上,到达今天仍为苗瑶聚居地的五岭西部地区,然后顺江而下至都柳江下游,再溯都柳江而上,最后分布于黔东南都柳江流域和雷公山山区,进入贵州省黔东南州的时间早在秦汉时代就已开始。(11)胡晓东:《简论黔东南苗族的支系构成及其来源》,贵州苗学研究会编《苗学研究》,贵阳:贵州民族出版社,1989年,第47—50页。苗族文化学者伍新福和龙伯亚也指出:“据黔东南苗族侗族自治州雷山县西江寨苗族调查资料,……相传约在两千年前(相当秦汉时代),……苗族的三支氏族(引虎飞、莫虎飞、觉虎飞)由江西、湖南,经广西,溯都柳江而上,再经榕江、丹江(即今雷山)迁到了此地。老人死后,请巫师将魂送回东方老家,所指示的路线是:西江—平寨—龙久—乌摇河—黄里—丹江—永乐—榕江—沿都柳江下至广西—湖南、湖北—长江下游平原。这也证明,黔东南这部分苗族是很早以前从湖南,经广西迁徙来的。”(12)伍新福、龙伯亚:《苗族史》,成都:四川民族出版社,1992年,第86—87页。

(二)“嘎闹”族群的支系划分及其与音乐色彩片的对应关系

迁徙至黔东南、黔南的嘎闹族群分为不同路线迁徙至不同地区居住,由于高山深谷复杂地理环境的阻隔,加之周围民族、族群的影响,经过千百年的分散居住,使得嘎闹族群内部存在着作为第二层次划分的支系,不同支系在具有相同的自称、迁徙来源、图腾崇拜、民俗文化等共性因素之外,在方言语音、分布地域、服饰、音乐等方面又存在一定的差异性。服饰的差异性是区分不同支系的最直接的外在标准,根据这一显著标准,嘎闹族群内部共包括八个支系——巴拉河支系、方召支系、舟溪支系、丹寨支系、大塘支系、丹都支系、打渔支系和坝固支系。(13)八个支系的划分是笔者在数次考察中与当地学者和艺人访谈中逐步形成的,同时也参照了杨正文《苗族服饰文化》(贵州民族出版社1998年)等苗族支系划分的研究成果。

巴拉河支系是嘎闹族群内部人口最多、分布范围最广、势力最强的支系,是嘎闹族群的主体支系,因分布于清水江支流巴拉河两岸而得名。该支系在清代史籍称“九股苗”“黑苗”等。其分布范围地跨四县(市),以巴拉河两岸为中心,遍及雷山县全境,以及台江县、凯里市、剑河县的部分乡镇。现在为外界所熟悉的头戴宽大银角、身穿五彩长裙的巴拉河支系服饰成为苗族形象的象征,该支系的飞歌也成为苗族民歌的典型代表。

其余七个支系相比巴拉河支系而言,均人口较少、分布范围较小。方召支系分布于台江县方召乡为中心的区域;大塘支系又称“短裙苗”,分布于雷山县西部与丹寨县东部接壤的多个乡镇;丹寨支系在当地被称为“八寨苗”,分布于黔东南州丹寨县、黔南州三都县、都匀市的部分乡镇;舟溪支系属“中裙苗”,分布在凯里市南部、麻江县全境,以及与之毗连的丹寨县和雷山县的部分村寨;丹都支系他称为“白领苗”,分布在黔东南州丹寨县、黔南州三都县和都匀市的部分乡镇;打渔支系他称为“高坡苗”“白领苗”,分布在黔南州三都县、黔东南州丹寨县和榕江县的部分乡镇;坝固支系分布在黔南州都匀市和黔东南州丹寨县的部分乡镇。

以上八个支系归属于苗族中部方言中的两个土语区,前五个支系属于北部土语区,后三个支系属于南部土语区。由于属于北部土语的五个支系在嘎闹族群具有代表性,本文选取这五个支系的民歌作音乐色彩片的划分。由于不同支系分布于不同区域,支系特征就相应的转化为地域特征。为了体现支系的分布区域与音乐色彩片的对应关系,本文称其为“某某支系色彩片”。

二、苗族“嘎闹”族群民歌的共性特征

嘎闹族群在具有苗族中部方言区整体音乐风格的基础上,也有本族群的共性特征,这些因素与“姆”族群相互区别,具有一定的族群识别性。

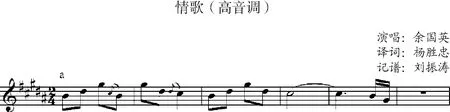

(一)民歌体裁

通过对实地考察所获民歌曲目的整理、分析,苗族嘎闹族群内部各色彩片的民歌体裁以情歌(又称“游方歌”等,苗语为“恰游方”Hxak Yex Fangb)流传最广,情歌曲调数量最多。其次为酒歌(苗语为“恰酒”Hxak Jud)、古歌(苗语为“恰老”Hxak Lul),每个色彩片均有一首酒歌调、古歌调,或二者为同一曲调。从整个族群的宏观角度看,多个色彩片没有飞歌(苗语为“恰央”Hxak Yangt)体裁,从这个角度说,飞歌在嘎闹族群中并非是普遍流行的歌种。但由于巴拉河支系色彩片流传有苗族最为典型的飞歌曲调,巴拉河支系是苗族最有代表性的支系。从这个角度说,嘎闹族群的飞歌在苗族中最为典型、最具代表性。此外,与苗族“姆”族群相比,说唱形式的“嘎百福歌”(苗语为“恰嘎百福”Hxak Ghab Bil Ful)在嘎闹族群也并非普遍流行的体裁形式。

(二)民歌旋律的音列、核心音调

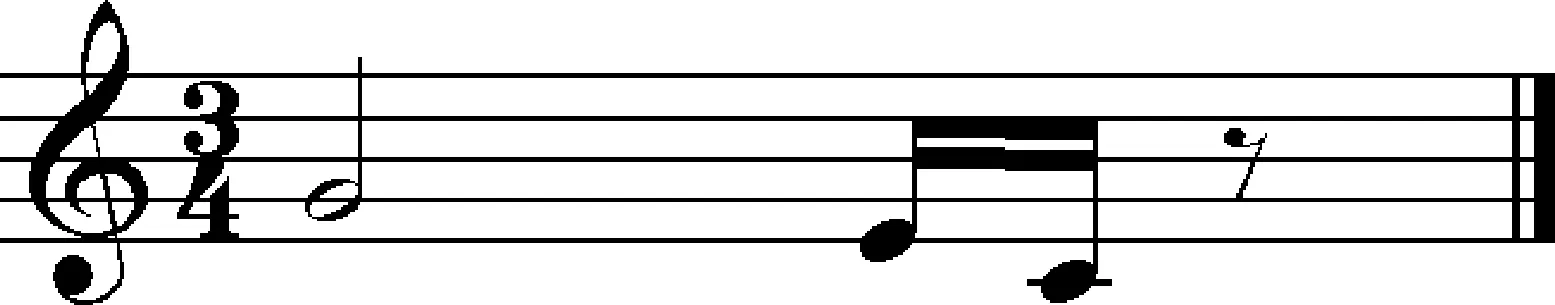

嘎闹族群内各色彩片的民歌曲调主要为sol、do、mi三音列和sol、la、do、mi四音列,旋律中明显地体现出do-mi-sol三音列的核心音调作用。如巴拉河支系色彩片飞歌曲调的旋律片段:

谱例1.

歌词大意:爬上高高的坡,看到清澈的河水。

采录地点:凯里市三棵树镇赏朗村 采录时间:2015年8月12日

(三)民歌曲调的结构特征

嘎闹族群内部各色彩片的民歌曲调在终止式上有一个较为显著的共性特征——乐句以长音的形式落于调式主音或稳定音级结束,然后迅速下滑进行数个音级,形成“长音加下滑音”的特性终止式,这一特性终止式在巴拉河支系色彩片、舟溪支系色彩片和大塘支系色彩片大量出现和较为典型。谱例2为巴拉河支系色彩片情歌曲调片段,b1乐句终止式为长音do后迅速下滑至sol、do,b乐句终止式为长音sol后迅速下滑至mi、do,谱例3为舟溪支系色彩片山歌曲调片段,两个乐句的终止式为la和re音后迅速下滑至la、sol、mi。

谱例2.

谱例3.

三、苗族“嘎闹”族群民歌的地域性特征

嘎闹族群在具有以上共性音乐特征的基础上,内部各色彩片均有各自的“曲调群”。不同曲调群在具有共性特征的基础上,存在着互有差异的支系性、地域性特征。即使是上面所说的共性特征,在每个色彩片中也存在着量的差异。

(一)巴拉河支系色彩片

1.民歌种类

巴拉河支系是嘎闹族群中人口最多、地域分布最广的支系,由于崇山峻岭的阻隔,不同区域的巴拉河支系的民歌体裁和曲调数量存在一定差别。在当地苗族文化专家和民间艺人的帮助下,笔者确定了具有代表性的四个调查点进行民歌采录:凯里市赏朗村采录飞歌、酒歌、情歌三类体裁,曲调包含1种飞歌调、1种酒歌调、2种情歌调;(14)被采访人:杨多往(1969~ ),女,苗族,凯里市三棵树镇洞下村人;张妹(1977~ ),女,苗族,台江县台盘乡龙塘村人;李英(1973~ ),女,汉族,凯里市三棵树镇平封村人;周英(1968~ ),女,汉族,凯里市三棵树镇格冲村人。以上四位歌手均嫁入凯里市赏朗村。采访时间:2015年8月12日、17日,采访地点:黔东南州凯里市三棵树镇赏朗村。雷山县丹江镇采录飞歌、古歌、酒歌、情歌四类体裁,飞歌有1种曲调,古歌和酒歌使用同一首基本曲调,情歌有4种曲调;(15)被采访人:杨光英(1975~ ),女,苗族,雷山县丹江镇乌东村人。采访时间:2015年9月11日,采访地点:黔东南州雷山县木鼓广场。在凯里市开怀村“碧档嘎”苗歌节采录了各支系的民歌曲调;在台江县采录了排羊乡的1种情歌调。

从采录的民歌曲调数量,尤其是情歌曲调数量可以看出,巴拉河支系色彩片是嘎闹族群中情歌曲调含量最丰富的地区。

2.音乐特征

(1)单纯、统一的音列与调式

虽然该色彩片民歌曲调含量在嘎闹族群中最为丰富,但各种类型的民歌曲调使用的音阶、调式的一致性却很强,音列只有sol、la、do、mi、sol一种四音列,调式有徵调式和宫调式两种调式类型,古歌调、飞歌调为徵调式,其余情歌调为宫调式。情歌调宫调式的形成是由于句尾落音在长时值sol音之后,临近结束时迅速落到do音,形成下面两种结束音型,从而形成宫调式。

谱例4.

结束音型一:结束音型二:

(2)曲首对称型两句体与曲终插入垛句段的结构特征

该色彩片民歌结构的基础是单句体,在单句体基础上发展出重复与呼应相结合的不严格对称型两句体。同时,全曲结束处通常会有一个节奏紧缩、腔幅缩短的垛句段,与全曲构成腔幅和节奏的鲜明对比。这两点成为该色彩片民歌结构的地域性特点。

①乐曲开始处形成重复与呼应相结合的不严格对称型两句体

这一特点在曲调的前两个乐句表现得尤为突出,一般是两个乐句的前半部分为重复或变化重复关系,后半部分以不严格的对称方式朝相反的方向进行,落音构成八度音程的呼应关系。如谱例1所载最早为音乐界所认识的飞歌曲调的前两个乐句,a和a1两个乐句为同头变尾关系,两个乐句前半部分相同,a乐句后半部分从mi音上滑至sol音,并以高音mi甩音结束,a1乐句后半部分由mi音下滑至低音sol,两乐句后半部分的旋律形态构成不严的对称关系,句尾落音呈八度音程的呼应关系。

以这样的重复式和呼应式相结合的方式展开全曲的还有三首情歌调。以谱例5这首情歌调为例,起腔的两个乐句前半部分为对比关系,后半部分是与飞歌调一样的反向进行、落音呈八度关系的呼应结构。

此种结构的曲调首句常为全曲最高音区,也是全曲旋律最为优美的地方,具有先声夺人的效果。无论飞歌调还是情歌调,首句均会以饱满的情绪给人留下深刻印象。

②全曲结束前插入材料重复、节奏对比的垛句段落

部分曲调在结束之前,会在变化重复已有旋律材料基础上,以缩减腔幅、加快速度的方式形成一字一音、节奏顿挫的垛句段落,垛句段落在节奏和腔幅上与全曲悠长的气息、自由的节奏形成鲜明对比,给乐曲以律动上的变化,在曲调结束前给人以新鲜感。如飞歌调的垛句段落,情歌调的垛句段落则进一步发展成为有一定音乐含量的、较为长大的音乐段落,如谱例6情歌调(四)的垛句段落。

谱例5.

(下略)

歌词大意:趁着年轻玩,不玩到老来。来年做了娘,捆崽在背脊。

音响来源:《雷山苗族情歌》(政协雷山县委员会编,2014)所附碟片

谱例6.

(3)以假声为主、真假声结合与转换的演唱方法

该色彩片情歌的歌唱方式很有特色,男女均以假声为主,结合真假声的自由转换,形成音色的虚与实、音量的强与弱的对比,构成独特的假声歌唱音色审美,创造出一种百转千回、呜咽绕转的艺术境界。这种独特的歌唱方式与其余色彩片以真声为主的歌唱方法形成鲜明对比。谱例5第三种情歌调的旋律上面标有“+……”符号的均以假声演唱,未加处以真声演唱。情歌的假声为柔声唱法,音量较小,歌者在时值较长和自由延长的音符上会有渐弱、渐强、弱后再强的不同处理,尤其当旋律由高音区进行到低音区时,歌者以虚弱的假声转为实在的真声,形成音色上由虚到实、音量上由弱到强的对比,非常富有特色。

除上面总结的三方面主要特征之外,该色彩片的民歌旋律中还大量存在由mi上滑至sol和mi下滑至do的上下滑音进行,常用mi、sol、mi、do、低la、低sol和mi、do、低la、低sol下行进行的旋律语汇和长时值的sol加短时值的mi、do的结束音型。同时,旋律常用五度、六度跳进和八度、九度大跳音程,形成较为开阔的音乐风格。

(二)方召支系色彩片

由于方召支系人口数量较少,分布范围较窄,使得该色彩片的曲调含量相对较少,主要有古歌调、酒歌调、情歌调三类民歌,每个种类均有一种曲调。该色彩片在音列和调式方面与嘎闹族群基本保持一致的风格,古歌调和情歌调为sol、la、do、mi、sol四音列。而酒歌调为re、sol、高do三音列,这一音列形式在嘎闹族群中较有特色,使得该色彩片与其他色彩片相区别,这是该色彩片的特点之一。

方召支系色彩片的另一特点主要表现在织体方面,方召情歌在单独演唱时为单声部织体形态,而在男女对唱时则形成简单的二声部织体形态,两个声部的形成是由于男女对歌双方中的一方在乐句尾音自由延长的同时,另一方演唱下一乐句的开头,形成头尾叠置的二声部织体,如谱例7第9—11和15—17小节。虽然这类二声部织体较为简单,却是向更为成熟和复杂的二声部民歌飞跃的第一步。

谱例7.(16)谱例引自《黔东南苗族侗族自治州民间歌曲选集(第一集)》,内部资料1981年,第65—66页。

歌词大意:青山育好林,山村出好人。阿哥生得好,十指长长胜过红广菜苔杆,脸盘圆圆比那鸟笼还匀称。

采录地点:台江县、剑河县 采录时间:1981年8月

(三)舟溪支系色彩片

1.民歌种类

该色彩片民歌体裁主要包括大歌(即古歌)、酒歌、情歌和丧歌(17)由于丧歌只在哭丧时由女子有感而发演唱,平日里绝对不会演唱。因此,笔者未能采录到丧歌。,没有曲调高亢的飞歌,酒歌和情歌是最主要的歌种。

酒歌有三种曲调,在酒席和送客时常使用其中的两种曲调,第三种曲调较为古老,又称“祝酒歌”,是在酒席上喝到高兴之时演唱,声调高亢、音量较大;大歌没有单独的曲调,以酒歌第三种曲调(古老曲调)演唱;情歌在不同时节使用不同曲调,凯里市舟溪镇大中村的情歌调有三种,分为过年后开春时唱的曲调、农历七月爬坡节时唱的曲调、任何场合均可演唱的曲调。(18)被采访人:潘开元(1954~ ),女,苗族,凯里市舟溪镇大中村人。采访时间:2015年8月27日,采访地点:凯里市舟溪镇大中村牛场组龙祖英家中。舟溪镇苗岭村的情歌调有两种,第一种曲调在游方、节日等较为开放的场合演唱,另一种曲调称为“深夜歌”,主要在青年男女对歌至夜深人静时演唱。(19)被采访人:杨光连(1971~ ),女,苗族,凯里市舟溪镇苗岭村人。采访时间:2015年9月8日,采访地点:凯里市舟溪镇苗岭村二组杨光连家中。

2.音乐特征

(1)la、do、re三音列是曲调旋律的基础和骨干

该色彩片民歌有三音列、四音列和五声音阶三种音列(音阶),以四音列为主。la、do、re三音列是该色彩片民歌旋律的基础和骨干音,这是该色彩片区别于其他色彩片的重要特征之一。四音列以la、do、re、mi占绝对优势,曲调中,la、do、re三音列仍为旋律骨干,如谱例8这首该色彩片最有代表性的情歌调:

谱例8.

(下略)

歌词大意:妹住妹闺房,哥住哥门楼。今妹心激荡,今哥心激荡,相聚游方场。

采录地点:凯里市舟溪镇苗岭村 采录时间:2015年9月8日

在上面这首情歌调中,mi音只在乐曲开始处作为呼唤性的引腔出现一次,旋律主体基本是la、do、re三个音的进行。这种以la、do、re三个音为旋律主体,添加mi音,但mi音出现次数很少的旋律形态是该色彩片最有代表性的旋律形式。

调式方面,该色彩片的民歌以羽调式为主,其次为商调式和徵调式。以la、do、re三音列和la、do、re、mi四音列为旋律骨干的曲调为羽调式和商调式,但商调式中的la音仍很稳定,羽调式感很强。

(2)平直的旋律、诉说般的歌唱和悠远的意境

该色彩片民歌的典型歌腔均在五度音域以内,以最为典型的la、do、re、mi四音列构成的民歌曲调为例,旋律进行均在la-mi五度音域内,并以la、do、re上行和re、do、la下行为常用语汇,形成典型的窄腔旋律型。

舟溪支系男女均以真声歌唱,歌唱时所用音区为人声说话的自然音区,使得歌唱与说话的距离很近,歌者的歌唱犹如喃喃细语般地倾诉。同时,每个乐句一般以一字一音的腔词对应方式开始,最后尾音处为长时值音符或自由延长音,加之喃喃细语般的歌唱方式,使得该色彩片的民歌意境悠远,也可以说带有幽怨的情感。

(四)丹寨支系色彩片

1.民歌种类

丹寨支系色彩片的民歌主要有古歌、酒歌、飞歌、情歌、巫歌几个类别。古歌、酒歌各有1种曲调;飞歌曲调旋律性不强,音程跨度较大,如呼喊一般;情歌没有独立曲调,与古歌调相同;巫歌较有特点,当地叫做“稻花魂歌”,是农历七月半吃新节期间请“稻花神”时,由一位身世悲凉或父母去世不久的女子唱的一类歌种。据《黔东南苗族侗族自治州志·民族志》记载,这种于农历七八月份水稻扬花的秋夜请稻花神的习俗原在黔东南各地苗族均流行,现在只在交通不便的一些山区还保留有这种习俗。(20)黔东南苗族侗族自治州地方志编纂委员会编:《黔东南苗族侗族自治州志·民族志》,贵阳:贵州人民出版社,2000年,第105—106页。

2.音乐特征

(1)sol、la、do、mi四音列与渗透羽调式色彩的徵调式

该色彩片使用三音列、四音列和五声音阶三种音阶(列)形式,三音列有do、mi、sol和sol、do、re两种;四音列有sol、la、do、re和sol、la、do、mi两种;五声音阶为sol、la、do、re、mi一种。飞歌、酒歌、情歌均使用的sol、la、do、mi四音列是该色彩片使用最多的音列形式。

各类曲调多以sol为结音,其次为la、re和do。以sol为结音的曲调应该为徵调式,但该色彩片的徵调式民歌中渗透了羽调式色彩。

(2)“do-mi-sol”核心音调的地域性特征

不同调式的曲调会有相同的音乐风格,在决定相同音乐风格的因素中,旋律骨干音占据很大比重。该色彩片的酒歌调、飞歌调、情歌调均以do-mi-sol为核心音调。谱例9这首男女游方至深夜时唱的情歌《深夜歌》只由do-mi-sol三音列构成:

再如飞歌调,女性唱的飞歌调为sol、la、do、mi四音列,男性唱的飞歌调为sol、la、do、re、mi五声音阶,两类曲调中do-mi-sol的核心音调作用明显,尤其是女性唱的飞歌调旋律最后的尾腔和男性唱的飞歌调旋律开始部分,旋律只有do、mi、sol三个音。如谱例10女性唱的飞歌调:

谱例9.

歌词大意:姑娘啊姑娘,红艳艳的脸,就像映山红,甜蜜的笑容,就像春风拂动青草坡。

采录地点:丹寨县扬武镇扬颂村 采录时间:2015年9月25日

谱例10.

歌词大意:水在这里啊,鱼;地方在这里啊,朋友。我在这里等,过来吧阿哥。

采录地点:丹寨县扬武镇扬颂村 采录时间:2015年9月25日

虽然do-mi-sol为核心音调,但曲调中的la音也还是占有一定比重,同时在以do-mi-sol为核心音调的羽调式曲调中,la音则占有更为重要的地位。多数民歌曲调并非是单纯的徵调式和do-mi-sol骨干音型,而是渗入了羽调式色彩,且do-mi-sol骨干音型也是在sol、la、do、mi和sol、la、do、re、mi的音阶中呈现。

(五)大塘支系色彩片

1.民歌种类

在该色彩片,笔者选择了两个代表性村寨进行民歌采录,一为雷山县大塘镇新桥村,二为丹寨县排调镇麻鸟村。(21)雷山县大塘镇新桥村采录时间:2015年9月11、12日,丹寨县排调镇麻鸟村采录时间:2014年8月9日至11日、2015年9月29日。两地均主要包含古歌、酒歌、情歌、送客歌四类。古歌、酒歌使用同一曲调;情歌有高音调和低音调两种曲调;送客歌,曲调与情歌相同,新桥村有一种高音调,又称“飞歌”,麻鸟村有高音调和低音调两种曲调。新桥村将高音调的送客歌称为飞歌,但在含义、演唱场合和音乐风格方面与巴拉河支系的飞歌差异较大。

2.音乐特征

(1)音列(音阶)、调式

该色彩片民歌音阶有re、mi、sol三音列,la、do、re、mi四音列和do、re、mi、sol、la五声音阶三种。曲调结音有la、do、re三种形式,但结音只能说是相对固定。由于该色彩片民歌结构以单句体为主,曲调是在单个乐句的不断变化反复基础上构成,每个乐句的落音有时不同,但还是有一个相对固定的落音,情歌高音调落la音,情歌低音调以落do音为多,古歌酒歌调和送客歌落re音。

(2)并存着“do-mi-sol”和“la-do-re-mi”两种核心音调

该色彩片民歌曲调并存着do-mi-sol和la-do-re-mi两种核心音调,情歌低音调的核心音调为do-mi-sol型,但在其基础上添加re,形成do、re、mi、sol四音列。情歌高音调使用la、do、re、mi四音列,羽调式,la、do、re、mi四个音在旋律中的地位相当。

谱例11.

(下略)

歌词大意:我们两人来讲话,有伴我们来唱歌,有伴你们去做活,有伴你们多幸福,现在一起来唱歌。

采录地点:丹寨县排调镇麻鸟村 采录时间:2015年9月29日

谱例12.

(下略)

歌词大意:跟我谈一下话吧,等会你就走了,就像石头滚下山。

音响来源:雷山县望丰乡小乌的苗寨2014年苗歌比赛实况录像

(3)念说性的歌唱与顿挫的节奏

情歌高音调旋律高亢,男女在同一音区,均以假声演唱,类似于巴拉河支系色彩片的飞歌,但二者在节奏方面差异较大:巴拉河支系色彩片的飞歌以“字少而音腔长”和节奏自由的抒咏性见长,而该色彩片的情歌高音调“字多而音腔短”、节奏顿挫,只在落音处有长音。情歌高音调是该色彩片最具抒咏性的曲调,其余曲调的歌唱音区均在人声自然音域内,旋律起伏不大,在六度音域内念说般地歌唱,歌曲节奏具有顿挫感和颗粒感。

(4)唱词词体出现一定量的七言体

中部方言区苗族民歌的共性特征之一就是唱词基本为五言体词体,该色彩片在具有这一共性特征基础上,唱词中已出现不少七言体形式,如下面这首情歌唱词:

词例1.(22)杨正辉(中央民族大学苗瑶语言文化方向硕士研究生)记词,歌手口述大意。

Gheid nas gheid ad dot baib mux,(我们两人来讲话)

Lad nas lad ad dot baib gux,(有伴我们来唱歌)

Dot nos mex gid mex gheb xiux,(有伴你们去做活)

Dot sos mex gid mex gheb nex,(有伴你们多幸福)

Jex nas(l) jex ad hat ghab bux(l)(23)末句唱词中括号内的调值为本调,如“ghab bul”才是“朋友”的意思,为了歌词的押调,随将“l”调改记为“s”调和“x”调。。(现在一起来唱歌)

上面这首情歌唱词全为七言体,它超出了中部方言区苗族民歌五言体的基本唱词格式。结合该色彩片处于嘎闹族群西部边缘地带,民歌曲调出现la、do、re、mi核心音调和羽调式占一定比重的音乐现象,笔者推测,该色彩片音乐文化与周围民族具有同构关系。

四、结语

经过全文对苗族嘎闹族群五个支系色彩片民歌的分析与比较,可以较为清晰地看出各色彩片之间民歌曲调的异同点,为鲜明起见,现将各支系色彩片的异同点总结为下表:

表1.苗族“嘎闹”族群民歌异同因素细目表

续表

根据苗族嘎闹族群整体和内部各支系色彩片所表现出的音乐形态的异同点,结合民族学界对苗族支系的调查研究,本文初步得出如下几点认识:

(一)苗族嘎闹族群共性音乐特征与苗族历史文化相关研究可以相互印证

对于苗族中自称嘎闹的一部分能否视为苗族内部具有文化个性的族群,在苗族文化研究领域存在两种观点,一种赞同苗族嘎闹族群为一个特质族群,以李炳泽(24)李炳泽:《黔东苗语的gad和nief:附着于它们的历史、文化信息》,《苗侗文坛》,1998年,第1期,第110—116页。和胡晓东(25)胡晓东:《简论黔东南苗族的支系构成及其来源》,贵州苗学研究会编《苗学研究》,贵阳:贵州民族出版社,1989年,第47—50页。的论述为代表;而之后的研究则持模棱两可的态度,以吴晓东(26)吴晓东:《苗族图腾与神话》,北京:社会科学文献出版社,2002年版,第41—43页。的论述为代表。基于嘎闹族群各支系民歌形态的共性特征,以及笔者数次对苗族嘎闹族群音乐文化的实地考察,结合苗族文化相关研究成果,本文赞同将苗族中自称嘎闹的一部分视为苗族内部具有文化个性特征的族群。

从嘎闹族群内部各支系的民歌曲调来看,其内部具有明显的共性特征。同时,也存在一定的支系差异性、地域差异性,但一致性是较为明显的。本文对于苗族嘎闹族群音乐形态的分析,正与李炳泽、胡晓东两位苗族文化学者对于嘎闹族群历史文化的论述相互印证,这说明苗族嘎闹族群是一个相对稳定的共同体。

(二)嘎闹族群在do-mi-sol共性音调的基础上表现出多种音调并存

do-mi-sol音调框架作为苗族音乐的特征在前人研究中有一定总结,蒲亨强认为,do-mi-sol和sol-do-re是苗族民歌中运用最广的两类核腔,两类核腔的核心分布区为湘西和黔东南两大苗族聚居区。(27)蒲亨强:《苗族民歌研究》,《中国音乐学》,1988年,第1期,第63—64页。杜亚雄认为,苗族民间音乐主要采用do-mi-sol和la-do-mi两种调式框架,其中,do-mi-sol分布广,是最有代表性的调式框架。(28)杜亚雄:《中国各少数民族民间音乐概述》,北京:人民音乐出版社,1993年,第719页。经过笔者的分析、比较,初步得出两点进一步的认识:

1.并非每个苗族支系的核心音调均为do-mi-sol,不同苗族支系有不同的核心音调。在以do-mi-sol为核心音调的苗族支系中,也存在量的多少、典型与非典型的差异。巴拉河支系是以do-mi-sol为核心音调的典型代表。在舟溪支系和大塘支系的民歌曲调中,还存在la、do、re、mi四音列和la-do-re的核心音调,而且在舟溪支系中已经成为超越do-mi-sol共性音调的个性音调。

2.do-mi-sol核心音调在不同歌种中有不同表现形式,在巴拉河支系色彩片的飞歌调和古歌酒歌调中表现的较为单纯,do-mi-sol核心音调的旋律框架作用十分突出。而情歌调使用添加la音的do-mi-sol音调框架,la音不可缺,形成la-do-mi-sol的音调结构。

(三)苗族嘎闹族群不同支系的音乐文化具有不平衡性

由于苗族嘎闹族群中不同支系存在人口多少、分布范围大小、居住地区经济好坏、势力强弱等多方面的差异,居住于不同地区的不同支系在文化层面表现出不平衡性的特点。巴拉河支系是嘎闹族群中人口最多、分布范围最广、居住地区经济相对较好的支系,也是嘎闹族群中歌种最为丰富和曲调含量最多的支系。这些条件使得其支系力量和影响力较大,该支系成为苗族形象的代表,巴拉河支系的飞歌成为苗族飞歌的代表。其他支系的人口数量、分布范围、居住地区经济情况,以及音乐的丰富程度和曲调数量较之巴拉河支系存在一定差别。从各支系的民歌歌种和曲调形态可以看出,巴拉河支系在不断吸收周围支系音乐文化发展自身的同时,也在潜移默化地影响着其他支系。

(四)嘎闹族群中巴拉河支系内部出现音乐色彩片的分化

巴拉河支系人口较多、分布范围较广,其居住地区为高山深谷的复杂地形,不同苗寨之间的距离较远,彼此隔绝,使得同一支系的苗族表现出音乐风格的分化。曲调群的不同是划分民歌色彩片的依据之一。在巴拉河支系内部,台江县排羊乡产生了具有地域特色的情歌曲调“排羊情歌”。结合巴拉河支系内部不同地区妇女服饰的差别,凯里市、雷山县西江镇和丹江镇等地区的女子服饰已经演变为现在较为常见的服饰样式,台江县台拱镇的妇女服饰形成与雷山县不同的形式,而雷山县方祥乡的女子服饰依然保留着较为原始的“黑苗”样式。所以,本文认为巴拉河支系内部出现了亚支系音乐色彩片的分化。

综上所述,苗族嘎闹族群的共性特征说明嘎闹族群是苗族内部具有文化个性的族群,不同民歌色彩片的地域性特征则说明在嘎闹族群不断迁徙,以及不同地理环境、周边族群文化的影响下,族群内部存在的多样性音乐风格。这种共同性与差异性的产生,是共性基础上的分化,还是差异基础上的同化,还是二者兼有,则是有待进一步深入考察和研究的课题,对于这一问题的研究将有助于我们对于我国民族音乐传承与演变的深层认识。