人口流动背景下的地方政府基本公共服务支出*

——基于长三角地区的实证分析

2020-11-24南京审计大学贾邵猛

南京审计大学 裴 育 贾邵猛

一、引言

据《中国流动人口发展报告(2018)》显示,截至2017年底,中国流动人口规模为2.44亿人,虽然相比往年有所下降,但总体规模仍旧很大。如此大规模的人口涌入到城市之中,为城市的发展提供了源源不断的动力,为中国的经济发展作出重要贡献,但同时也对城市的公共服务供给能力提出了更高的要求。由于中国特有的户籍管理制度,部分流动人口的公共服务需求并未能得到充分保障,人口流入城市存在依托户籍管理制度对流动人口和本地居民实施有差别的公共服务供给政策,使得流动人口无法享受与户籍人口平等的公共服务待遇。这种不公平的公共服务待遇对流动人口的行为和决策产生了重要影响。以教育为例,由于流动人口子女在人口流入城市入学相对困难,且很难享受到较为优质的教育资源,因此只能选择在户籍所在地入学,这也就导致一大批儿童与父母分隔两地,留守儿童隔代监护现象愈发普遍。

近年来,为了让流动人口平等地享受公共服务,中央出台多项政策文件要求地方政府放宽落户限制,保障流动人口权益。例如,2014年出台了《国务院关于进一步推进户籍制度改革的意见》,为进一步推进户籍制度改革,促进有能力在城镇稳定就业和生活的常住人口有序实现市民化提供了指导意见;2016年出台的《国务院办公厅关于印发推动1亿非户籍人口在城市落户方案的通知》,为非户籍人口公共服务的供给制定了配套政策;2020年3月出台的《中共中央 国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》更是提到要深化户籍制度改革,放开放宽除个别超大城市外的城市落户限制,试行以经常居住地登记户口制度,同时建立城镇教育、就业创业、医疗卫生等基本公共服务与常住人口挂钩机制,推动公共资源按常住人口规模配置。目前,在中小城市获得户籍身份及相应公共服务的制度性障碍理论上已被削弱甚至解除,但是部分人口流入规模较大的城市仍旧面临很大的公共服务供给压力。其一方面可能缺乏足够的财力为流动人口解决公共服务问题,另一方面也缺乏足够的激励进行公共服务供给。以长三角地区为例,作为中国经济发展的核心区域,其同时也是中国流动人口聚集的重要地区,2018年长三角流动人口规模达2905.89万人。如此庞大的人口流入规模给长三角地区城市的公共服务增添了巨大压力,甚至超出了地方政府财政保障能力范围。在这一背景下,探究这些城市是否愿意按照政策要求为流动人口提供公共服务,如何才能让其更为有效地进行公共服务供给就具有一定的理论价值和现实意义。

二、文献综述

人口流动与基本公共服务之间最具代表性的理论是“用脚投票”机制(Tiebout,1956),该理论认为人口流动是居民基于偏好对不同地区公共服务及税负组合选择的结果。Oates(1969)通过分析城市公共服务与房价之间的关系,得出人口会更倾向于流入公共服务好、税负率低的地区,人口的流入则进一步引起该地房价的上升,该结论验证了Tiebout的“用脚投票”机制。在这一机制下,一方面人们为了享受更好的公共服务而流动,另一方面地方政府为了吸引更多的人口流入而倾向于加大公共服务供给,这有利于实现地方公共资源的最优配置。但这一机制成立的前提是人口流动是自由的,不存在限制的,这与中国的实际状况存在一定差别(夏怡然和陆铭,2015)。中国的人口流动是在中国特有的户籍制度的约束下进行的,这使得人口流动与基本公共服务供给之间产生了缺口,地方政府并非是完全按照辖区内的实际人口数量提供公共服务,而是依据户籍人口进行公共服务供给(蒋三庚等,2019)。江依妮(2013)基于广东省的研究也发现,不同于西方国家主要依靠税收、价格来引导人口流动,并向他们提供均等化的公共服务,中国缺乏相应的税收调节和价格引导机制,因此各地方长期存在以户籍为准入条件或者分配方式的公共服务支出方式。甘行琼等(2015)的研究也同样表明,地方政府在财政支出方面确实存在依据户籍进行公共服务供给的倾向,表现在非本地户籍常住人口的增加,会降低当地教育、社会保障这些以户籍为分配依据的公共服务支出的水平。

地方政府出现按照户籍人口进行公共服务供给的现象与中国的财政体制有关,受到财政管理体制的影响和约束(李拓等,2016)。1994年分税制改革之后,财政收入出现向上级政府集中的趋势,但事权和支出责任未能够实现同步上移,地方政府承担了绝大部分公共服务供给的事权和支出责任(王永钦等,2007),这使得地方政府普遍缺乏足够的财力进行公共服务供给。同时,中国长期以来按照属地化管理体制,规定地方政府负有对户籍人口提供公共产品的事权责任,各地财政预算中的公共支出是以户籍人口为基础进行安排(傅勇,2010)。进入高流动社会后,大量人口离开户籍所在地谋生,对公共服务的需求也由户籍地转移到居住地,中央为此出台了相应的政策要求人口流入地政府为这部分人口提供给公共服务,但由于财政资源的分配方式未能及时进行调整,如转移支付以往的分配多是按照地区户籍人口进行配置,未能充分实现转移支付“随人走”的动态调整(王丽艳和马光荣,2017;甘娜和胡朋飞,2017),这直接导致人口流入城市可能缺乏足够的资金为非户籍人口提供公共服务,只能够依据自身财力酌情进行供给。李尧(2020)也在研究中指出,长期以来财政资源在地区间的分配模式未能很好地适应人口高流动的社会属性,导致中国的人口流动并未实现真正意义上的“用脚投票”,反而是对流入地的公共支出形成了一种“负担”,这也使人口流入城市出现不同程度的依托户籍制度进行有区别的公共服务供给,从而减轻其公共财政支出压力。甘行琼等(2015)的研究则进一步表明流动人口的增加会使该地区人均转移支付和人均税收呈现下降趋势,这造成了地方政府在流动人口公共服务供给中的财政激励扭曲状况,使地方政府不仅缺乏财力更缺乏动力去按照常住人口进行公共服务供给。

从以上内容可以看出,学者们对地方政府依托户籍制度实行有差别的公共服务供给进行了一定研究,并主要从财政体制方面分析了问题的成因。近年来,中国为了充分保障流动人口的权益,对财政体制也进行了一定调整,如在转移支付的分配中逐步将地区常住人口数量纳入考虑,同时进一步明确了中央与地方财政事权和支出责任的划分,为缓解地方政府的财政压力做出了一定努力。这些措施是否发挥了作用,是否有利于地方政府按照常住人口进行公共服务供给还有待进一步检验,同时,以往的研究多是分析流动人口未能够充分享受公共服务的成因,对如何解决或者缓解这一问题的研究相对较少。为此,本文以长三角人口流入城市为研究样本,实证检验长三角人口流入城市公共服务供给状况,探究其是否为流动人口提供了相匹配的公共服务。在此基础上,分析公共服务供给中相关问题产生的原因,并探究可行的解决措施,从而为推动公共资源按照常住人口配置提供参考。

三、研究设计

(一)模型设定

首先,构建以下计量模型,检验人口流动规模对基本公共服务支出的影响:

yit=α0+α1Mig+αkXit+ui+nt+εit

(1)

yit=α0+α1L.Mig+αkXit+ui+nt+εit

(2)

其中,y为被解释变量,即基本公共服务支出,本文使用人均基本公共服务支出对其进行衡量;下标i和t分别表示城市和年份;Mig表示人口流动规模,使用地级市常住人口与户籍人口的比值进行衡量;ui代表个体固定效应;nt代表时间固定效应;α0是常数项;εit为随机误差项;Xit表示其余控制变量。进一步考虑到人口流动的影响可能存在滞后性,本文将人口流动规模的滞后性也纳入考虑,构建了模型(2),L.Mig即为人口流动规模的滞后项。

不同城市人口流入规模不同,城市公共服务资源的紧张程度也就存在差别,当流动人口规模较小时,地方政府为其提供公共服务的压力相对较小,此时地方政府依靠户籍制度进行有差别的公共服务供给激励也就相对较小。但随着流动人口规模不断扩大,城市公共资源愈发紧张,尤其是教育、医疗、社会保障等排他性较强的公共服务。此时,地方政府为了缓解公共服务资源紧张状况,减轻自身压力,其更有可能依托户籍制度实施有差别或有条件的公共服务供给,相应的其为流动人口提供公共服务的动力也就会更加不足。因此,本文认为人口流动对基本公共服务支出的影响可能并非是简单的线性关系,其会随着人口流入规模的变化而发生改变。为了验证人口流动规模和基本公共服务支出之间可能存在的非线性关系,本文借鉴Hansen(1999)提出的门槛效应回归模型,进一步研究这二者之间的关系。其实质是捕捉模型可能发生的结构性变化,即通过将某一变量作为门槛变量,按照一定的门槛值将模型划分为几个区间,继而研究方程回归系数在不同区间的变化。我们将人口流动规模自身设置为门槛变量,建立如下面板门槛模型:

yit=αi+β1MigitI(Migit≤σ1) +β2MigitI(σ1 +βnMigitI(σn-1 (3) 随着人口流动规模的扩大,地方政府提供公共服务时所面临的状况会随之变化,所以人口流动规模对基本公共服务支出的影响很有可能是非线性的,因此本文将其设置为门槛变量,以进一步探究其可能存在的非线性影响。σ为待估计的门槛值;I(·)为示性函数(括号内条件满足时取1,否则取0);β为不同区段解释变量Migit的影响系数。根据以上方程,门槛值σ可以通过求残差平方和最小值得到,获得相应门槛值后,还要进一步检验门槛效应和门槛值的真实性。本文采用Hansen(1996)的自抽样法(bootstrap)来获得其渐近分布,继而获得相应的P值,从而判断门槛效应的真实性。当证实存在门槛效应后,再利用最大似然估计法来检验门槛值真实性。 地方政府是否愿意为流动人口提供公共服务会受到其财政状况的影响,财政自主权是指地方政府财政支出中自有收入所占的比重,能够在一定程度上衡量地方政府的财政状况。前文提到,地方政府的公共服务供给行为受到财政管理体制的影响,政府间收入划分的变化及事权与支出责任的改变都有可能影响政府基本公共服务支出的规模和偏向,财政自主权又能够很好地衡量地方政府财政关系的变化,因此我们也将其纳入分析框架,进一步分析地方财政自主权变化对人口流动与基本公共服务支出关系的影响。我们在模型(1)和模型(2)的基础上加入财政自主权及人口流动规模的交互项,构建以下调节效应模型: yit=α0+α1Mig+α2Mig×fiscal+α3fiscal+αkXit+ui+nt+εit (4) yit=α0+α1L.Mig+α2L.Mig×fiscal+α3fiscal+αkXit+ui+nt+εit (5) 其中,fiscal为财政自主权指标,Mig×fiscal为人口流动规模和财政自主权的交互性,L.Mig×fiscal为滞后一期人口流动规模与财政自主权的交互项,在实证分析中我们将重点关注系数α2的正负和显著性。 1.被解释变量——人均基本公共服务支出。地方政府承担了辖区内绝大部分公共服务供给的事权和支出责任,其用于公共服务领域的财政支出规模将直接决定公共服务供给的数量和质量。本文借鉴甘行琼等(2015)的研究,使用各市按常住人口人均化的基本公共服务支出对其进行衡量,其中基本公共服务支出参考姜晓萍和肖育才(2017)的研究,使用与民生最为相关的教育、医疗卫生和社会保障支出之和进行衡量。 2.解释变量——人口流动。通过借鉴史桂芬和李真(2020)的研究,本文使用常住人口与户籍人口的比值对其进行衡量,该比值越大,说明该地区流动人口数相对更多,人口流动的规模也就越大。 3.调节变量——财政自主权。长三角各个地级市面临不同的财政约束和财政激励状况,其为流动人口提供公共服务的意愿和能力存在差别,人口流动对基本公共服务支出的影响很有可能会受到地方政府财政状况的影响。财政自主权可以有效衡量各地级市所面临的财政状况,为了进一步探究地方政府财政状况可能带来的影响,本文也将其纳入分析框架,通过借鉴郑垚和孙玉栋(2018)、余泳泽等(2020)的研究,使用各市的一般预算收入与一般预算支出的比值进行衡量。 4.控制变量。基本公共服务支出会受到地区经济、社会发展等一系列因素的影响,为了保证结果稳健性,本文将地方经济发展水平、产业结构(第三产业占比)、普通中学师生比、每万人医疗机构床位数、小学师生比、城镇登记失业率、城市道路铺装面积等变量纳入模型作为控制变量。 本文选取2010~2017年长三角地区15个人口流入城市为研究样本,这15个城市分别为杭州市、湖州市、嘉兴市、金华市、宁波市、绍兴市、台州市、温州市、舟山市、南京市、苏州市、无锡市、镇江市、常州市、合肥市。以上15个城市在2010~2017年均为人口净流入地区,由于上海作为直辖市,其政策与这些城市存在一定差别,因此未将其纳入研究样本。数据主要来自《中国城市统计年鉴》《中国区域统计年鉴》《江苏统计年鉴》《浙江统计年鉴》《安徽统计年鉴》,以及地级市政府官方网站和统计公报,其中,人均GDP取对数处理。变量描述性统计如表1所示。 表1变量描述性统计 模型(1)和模型(2)检验了人口流动对人均基本公共服务支出的影响,表2给出了其具体回归结果。从表2的第(1)列和第(2)列可以看出,使用当期人口流动作为解释变量时,不论是使用控制个体的固定效应模型,还是进一步控制时间的双向固定效应模型,其回归系数均为负值,且在1%的水平上显著。表2的第(3)列和第(4)列则为使用人口流动规模滞后一期数据的回归结果,我们可以看到其回归结果与使用当期人口流动规模数据一致,均在1%的显著性水平上降低了人均基本公共服务支出。以上回归结果表明,随着人口流入,人均基本公共服务支出显著降低,也就是说对于这部分人口流入城市,其并未完全按照常住人口数量进行公共服务配置,基本公共服务支出随着流动人口的增加出现摊薄现象。这很大程度上是因为在中国财政分权的体制下,与户籍挂钩的公共服务供给责任主要由地方政府承担,各个地方政府的财政预算中公共支出也多是以户籍人口为基础进行安排的,对流动人口缺乏相应的财政安排,只能够根据自身财政状况酌情处理。这也就导致人口流入城市为减轻其公共财政支出压力,出现不同程度的依托户籍制度进行有区别的公共服务供给。具体表现在财政支出上就是基本公共服务支出并未能随流入人口的增加而同比例增加,因此出现了人均基本公共服务支出随人口流入而下降的状况。 表2人口流动与人均基本公共服务支出 1.门槛效应估计与检验。为了确定面板数据的真实门槛数量,分别进行单一门槛、双重门槛和三重门槛检验,对门槛变量样本进行300次随机抽样,直至对应门槛效应不显著为止,其具体检验结果如表3所示。从表3中可以看出,当进行单一门槛检验时,人口流动规模的F统计值为110.55,在5%的显著性水平上拒绝原假设,即认为存在单门槛效应,门槛值为1.0651;双门槛检验的F统计值为196.03,也在5%的显著性水平上拒绝原假设,认为存在双门槛效应,门槛值为1.0853;三重门槛则未能够通过显著性经验,不能拒绝原假设,因此认为不存在三重门槛效应。 表3人口流动的门槛值检验 图1给出了人口流动作为门槛变量的双门槛似然比(LR)统计量序列,图1中的虚线表示95%置信度临界值,此时LR统计量临界值为7.35,即图1中虚线所对应的LR值,当统计量序列落入临界值以下,便可以证明理论研究假设的合理性。从图1中我们可以看到双门槛似然比(LR)统计量均低于显著性水平为 5% 的 LR 统计量临界值,这表明人口流动的双重门槛与原门槛是一致的。 图1 人口流动的双重门槛估计值和置信区间 2.门槛回归结果及分析。以上检验结果证实了人口流动的双门槛效应,我们在此基础上进行门槛效应回归分析。借鉴Huang和Lin(2009)的方法,通过逐一加入控制变量进行检验估计,这里我们选择逐一加入地级市已有基本公共服务设施状况进行控制,以此来保证面板门槛模型估计的稳健性,结果如表4所示。 表4门槛模型回归结果 通过对表4中的第(1)、(2)、(3)列的对比,我们可以看到解释变量和控制变量的作用方向与显著性并未发生明显改变,表明人口流动规模与人均基本公共服务支出之间的非线性关系是稳健的。具体来看,当人口流动规模小于第一门槛值1.0651时,人口流动规模对人均基本公共服务支出的影响系数为负值,但相对较小;随着人口流动规模的扩大,介于第一门槛值1.0651和第二门槛值1.0853之间时,其负向影响系数有所提高;当人口流动规模大于第二门槛值1.0853时,负向影响系数相比前一阶段再次提高。表明随着人口流动规模的扩大,人均基本公共服务支出下降幅度有所提高,公共服务支出的摊薄效应更加明显。这很大程度上是因为当人口流动规模较小时,地方政府为这部分流动人口提供公共服务的压力相对较小,但随着人口流动规模的不断扩大,城市公共服务资源愈发显得紧张,此时地方政府所面临的公共服务供给压力增大。在压力不断增大的状况下,地方政府有更大的激励以户籍为区分,为本地居民和流动人口提供有差别的公共服务,同时通过提高流动人口享受公共服务的门槛,尤其是教育、医疗、社保等排他性较强的公共服务,来缓解其财政支出压力。这种行为会进一步导致地方政府基本公共服务支出增加额落后于流动人口增加数量,因此出现人均基本公共服务支出下降幅度随流动人口增加而提高的现象。 前文主要分析了人口流动对人均基本公共服务支出的影响,但并未将地方政府财政状况纳入分析,本部分将地方财政自主权与人口流动规模的交互项纳入分析框架,表5即为加入交互项后的具体回归结果。 表5调节效应分析 续表 从表5中的第(1)、(2)列我们可以看到,人口流动规模与财政自主权交互项的回归系数均为正值,且分别在1%和5%的显著性水平上显著;第(3)、(4)列的回归结果也显示滞后一期的人口流动规模与财政自主权的交互项显著为正。表明地方财政自主权的提高可以缓解人口流动导致人均基本公共服务支出下降的状况,地方政府相对增加了用于基本公共服务领域的财政支出。具体来看,前文分析中提到地方政府之所以不愿意按照常住人口进行公共服务配置,很大一部分原因是地方政府缺乏足够的财力和动力。而地方财政自主权的提高,一方面,可以提高地方政府可自由支配财力,让地方政府有相应的资金进行公共服务供给;另一方面,财政自主权的提高使得地方政府从人口流动中获得的收益增加,地方政府会有更大的动力满足流动人口需求,从而吸引更多的人口流入来增加其财政收入。因此,从以上分析可以得知,除了通过以往学者建议的将财政资源配置方式由静态转变为动态,还可以通过增强地方政府财政自主权的方式来促使地方政府按照常住人口进行公共服务配置。 本文选取长三角地区人口流入城市作为研究样本,探讨在人口大规模流动下的地方公共服务支出行为。利用2010~2017年数据,实证检验了人口流动与基本公共服务支出之间的关系,并利用面板门槛模型检验其非线性关系,同时将地方政府财政自主权纳入分析框架,探究其对人口流动与基本公共服务支出关系的影响。具体研究结论如下:在长三角人口流入城市,地方政府未能按照常住人口进行公共服务供给,出现了以常住人口平均的基本公共服务支出随人口流入而下降的状况;通过面板门槛模型研究发现,人口流动与基本公共服务支出之间存在非线性关系,人均基本公共服务支出下降的幅度会随着人口流动规模越过门槛值而进一步提高;地方政府财政自主权的提高可以缓解人均基本公共服务支出随人口流入而下降的状况。 在深化户籍制度改革,实现人口自由流动的大背景下,各地方政府,尤其是人口流入规模较大的地方政府,要更加重视公共服务供给的公平问题。因为随着经济社会的不断发展,人们对公平的诉求越来越强烈,这要求地方政府在未来财政资金的使用和分配上应提高用于基本公共服务领域的比重。同时,地方政府要提前做好规划,结合辖区流动人口规模和结构出台公共服务供给的相关政策,更好更快地实现按照常住人口进行公共服务配置的目标。为了确保地方政府有足够的财力和动力进行公共服务供给,必须要进一步完善和调整当前的财政管理体制。本文的研究也表明,地方财政自主权的提高能够有效激励地方政府进行公共服务供给,因此我们从完善和调整财政管理体制方面给出如下几方面建议: 1.加快转变财政资源的分配方式。在当前公共资源要按照实际服务管理人口规模配置的政策要求下,财政资源的分配方式要更多考虑人口流动的因素,转移支付等资金的分配要进一步实现“跟人走”,通过不断调整和完善动态的财政资源分配机制来缓解公共服务资源错配的局面。 2.进一步完善事权和支出责任划分。中央政府应承担部分与人口流动密切相关的公共服务支出责任,强化中央财政事权,同时规范并减少中央与地方共同财政事权,赋予地方政府充分的自主权,并根据公共风险变化,建立中央与地方财政事权划分的动态调整机制。进一步明确地方政府的公共服务供给责任,减少地方政府因为事权划分不明确而逃避公共服务支出的现象。 3.加快完善地方税体系建设。在当前的分税制下,地方政府从流动人口创造的税收中获益有限,导致地方政府缺乏足够的财力和动力为其提供公共服务。因此,在地方税体系的建设中,要将地方政府基本公共服务供给与流动人口税收贡献实现有机结合,提高地方政府从人口流动中获得的收益,有效保障地方政府财政收入,进一步提高地方政府财政自主权,从而有效激励地方政府进行公共服务供给。(二)变量选择与数据来源

(三)数据来源说明与变量特征描述

四、实证结果分析

(一)人口流动对地方政府基本公共服务支出的影响

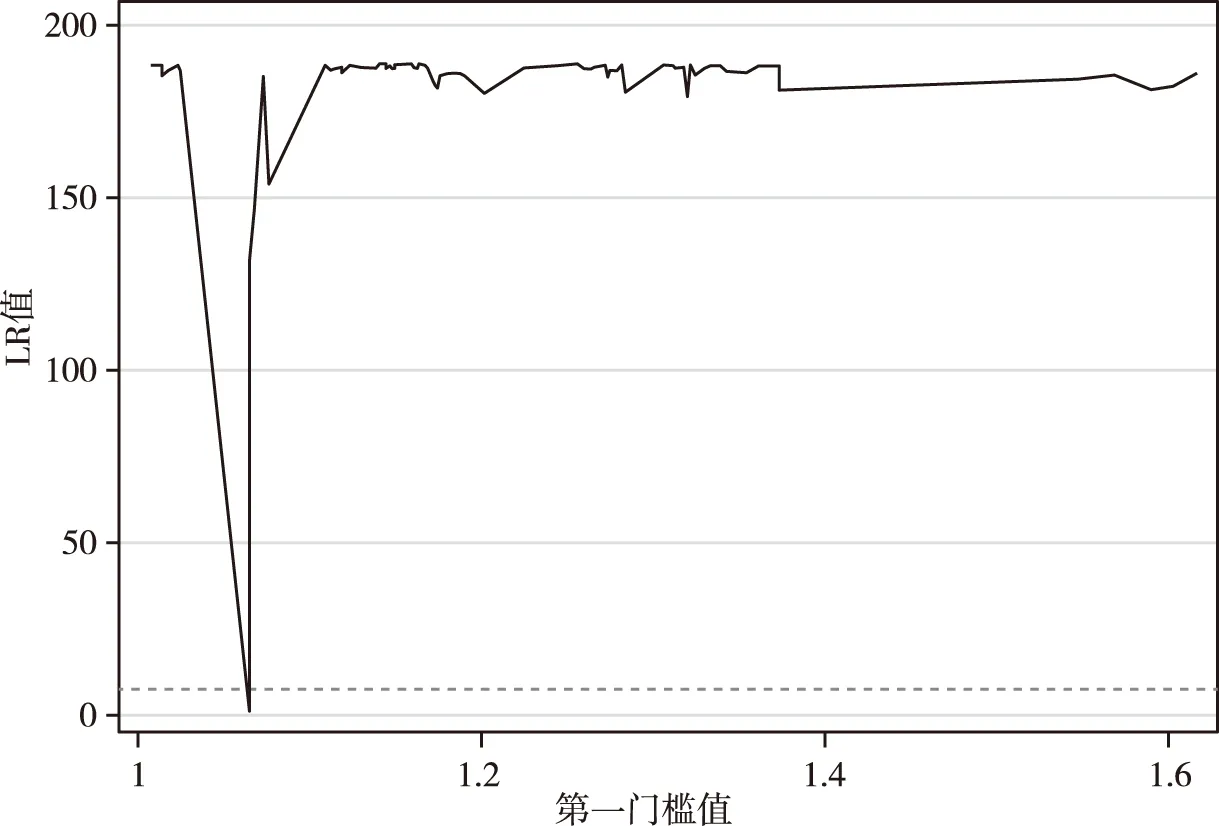

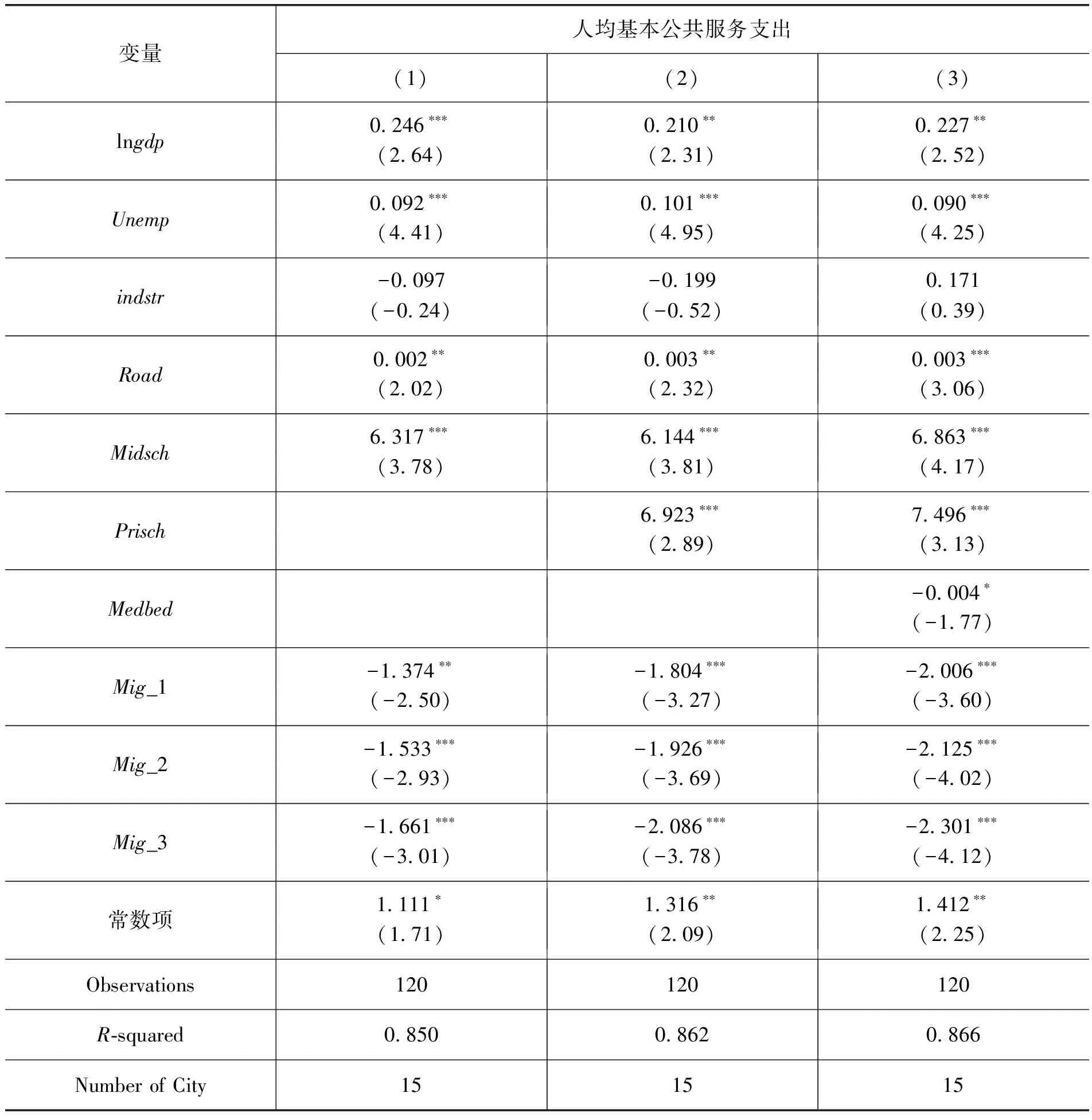

(二)人口流动的门槛效应分析

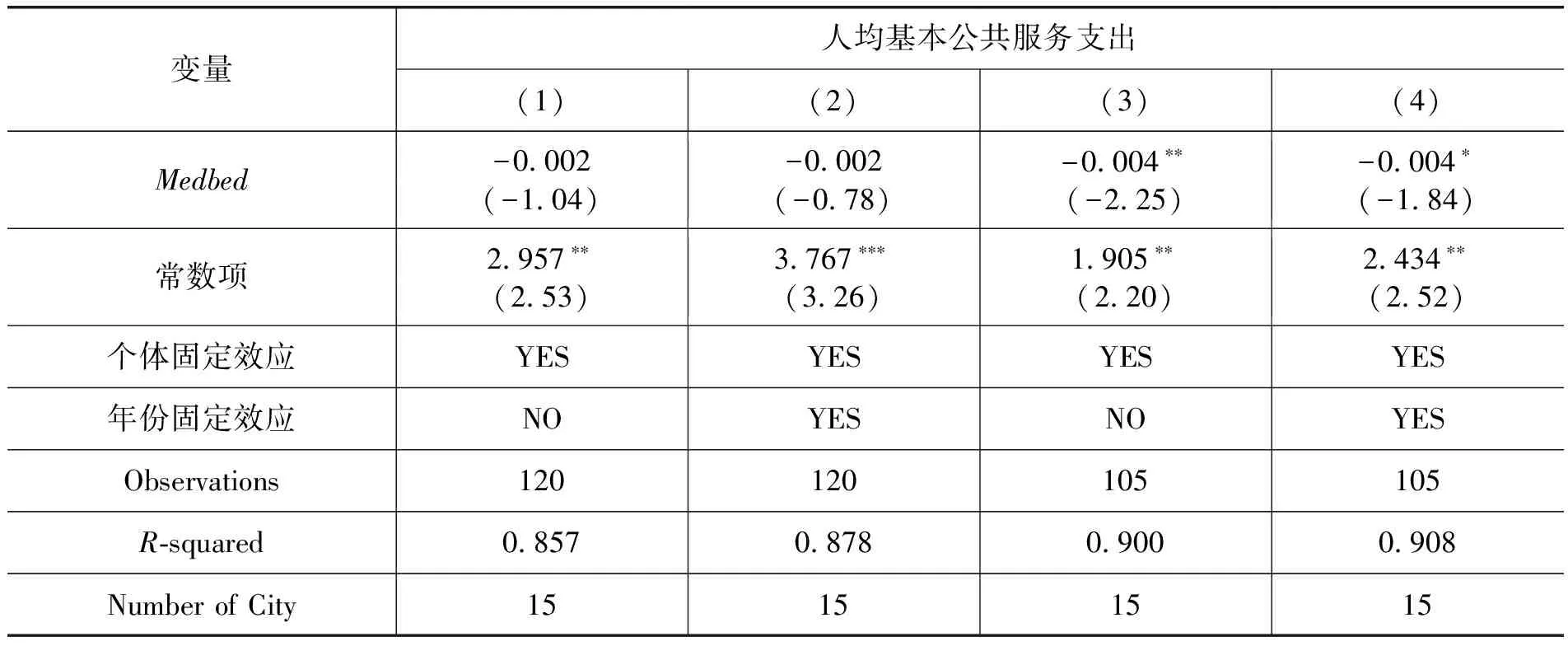

(三)财政自主权的调节效应分析

五、研究结论与建议