社会热点在复习中的应用探索

——以就餐方式的历史演变为例

2020-11-23湖北

湖北

随着社会的进步和人们卫生安全意识的不断提高,尤其是“新冠肺炎”疫情发生后,人们进一步反思合餐制的风险——“筷来箸往”可能为病毒扩散打开方便之门。社会上关于就餐方式变革的呼声甚高,其俨然已成为当前的社会热点问题。

教育部考试中心专家徐奉先在《基于高考评价体系的历史科考试内容改革实施路径》一文中提到:历史科试题情境中的社会情境指对社会问题的历史考查,包括社会风俗的来源等,历史科的试题情境是学科前沿与社会生活的融合。

由此可见,社会热点在高三复习备考中具有重要价值,本文将以就餐方式的历史演变为例,“三化”社会热点,浅探社会热点在高三复习中的应用。

一、具化热点:洞悉热点背后的历史沿革

欲运用热点,必先熟知热点。关注现实热点的历史渊源,厘清关注对象的历史沿革,是高三复习中运用热点的基础。分餐制是舶来品吗?古人一直采用合餐制吗?据著名历史学家、考古学者王仁湘研究,“会食”(合餐)传统并不十分古老,其存在的时间只有一千余年。千余年前,人们就餐方式多为分餐,其与现在的合餐一样,在我国有悠久的历史。分餐利于保障健康,合餐利于情感交流,分餐制与合餐制均是历史的产物。

通过阅读王仁湘的《饮食与中国文化》一书及《由分餐到合餐——中国古代就餐方式演变源流及其原因探析》等文章,笔者了解到,原始社会产生了最早的分餐,因为原始社会生产落后,人们遵循食物平均分配的原则。先秦、秦汉时期的分餐制与原始社会有本质区别,先秦时期的就餐方式遵循礼仪规范,分餐成为当时的主流就餐方式;至秦汉时期,传统礼仪道德的影响仍然存在,人们依然尊崇一人一案、正襟危坐的就餐方式,在汉代,儒家礼仪为饮食文化注入了新的时代内涵;魏晋南北朝时期,民族的交融促使汉人生活方式发生变革,紧窄的衣衫、高桌大凳、垂足的坐姿等,这一切都为合餐创造了有利条件;隋唐至五代是分餐逐渐演变为合餐的过渡时期;至宋代,具有现代意义的会食出现在餐厅和饭馆,合餐方式已经形成;明清时期,合餐的就餐方式完全定型。

二、活化热点:对接与热点关联的高考考点

在高三历史复习的过程中,学生往往倍感枯燥无味,此时,教师除了勉励学生“温故而知新”,还应想办法激活复习课堂。社会热点的引入可以充当复习类课程的“调味剂”,激发学生的复习兴趣,但在将社会热点引入课堂的过程中,教师还应建构热点与考点之间的联系,“活化”热点,增强热点复习的效度。同时,教师还应依托热点,设计题目,以问题启迪学生的思维,拓宽学生思维的深度与广度,增进学生对历史的理解,促成其学科素养的达成。

(一)分餐制彰显政治等级

周公为巩固西周统治,制定了完备而严格的礼乐制度,这些制度规范着人们的衣食住行,因此,宴饮活动及就餐方式不可能不受其影响。西周饮食文化的相关研究表明,“分而食之”的方式显然更便于礼仪规范的实施。它通过对每个人的食品、食具的待遇差别来显示就食者不同的身份和地位,由此,笔者将西周“分餐而食”的行为与其所实行的分封制对接,并设计题目,对西周政治制度进行考查。

例1.(原创)鼎和簋是西周的重要食器,史载:天子用“九鼎八簋”,诸侯用“七鼎六簋”,卿大夫用“五鼎四簋”,士用“三鼎二簋”。这说明 (B )

A.鼎食现象在西周普遍存在

B.饮食文化体现政治等级

C.西周各地经济发展不平衡

D.儒家礼制思想影响广泛

【解析】本题考查分封制,考查历史解释素养。材料说明,西周按政治等级规定分餐食器的使用数量,充分体现了西周社会等级森严的特征,故B项正确;鼎、簋为贵族使用的器物,不可能在西周社会普遍存在,故A 项错误;材料无从体现西周各地经济发展的差异,故C 项错误;儒家礼制是对西周礼乐文化的传承、弘扬和发展,故D 项错误。

(二)分餐制体现儒家礼制

《史记·刘敬、叔孙通列传》记载,刘邦即帝位初,朝会时,“群臣饮酒争功,醉或妄呼,拔剑击柱”,刘邦厌于君臣礼节不严,命儒士叔孙通采用古礼并参照秦的仪法而制礼,后刘邦感言:“吾乃今日知为皇帝之贵也”。汉武帝适应时代需要,采取了一系列巩固和发展大一统国家的措施,在思想上接受董仲舒的建议——尊崇儒术,此后,儒学成为我国封建社会主流意识形态。东汉时期,品评人物的风气盛行,人们更加注意自己的行为是否合乎礼仪。此时,传统分餐制依然被严格执行,并在儒家礼制的指导下获得了新的发展。因此,在复习备考中,教师可创设相关情境,考查儒家礼制。

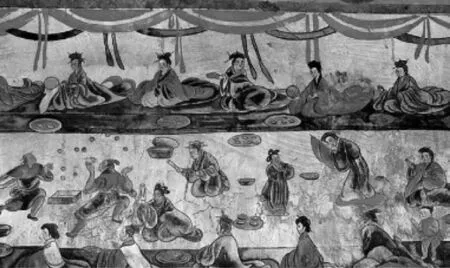

例2.(原创)下图是东汉古墓中的宴饮图,宴饮大厅极为宽敞,主人坐在上首大红帷帐之前,宾客列坐两侧,分餐而食,宾主边宴饮边观赏乐舞百戏表演,场面奢侈豪华。此图反映了东汉时期 (D )

A.社会的奢靡之风盛行

B.分餐而食的行为开始出现

C.汉人很注重饮食卫生

D.宴饮活动体现了以礼入食

【解析】本题考查儒家礼乐文化,考查史料实证素养。儒家的礼仪制度在汉代成为规范社会的行为准则,这种行为标准同样反映在饮食文化领域,由“主人坐在上首”“边宴饮边观赏乐舞百戏表演”可知,D 项正确;古墓主人生前的奢华生活不足以反映社会风尚,故A 项错误;“分餐而食”的行为由来已久,东汉之前便已出现,故B 项错误;材料无法反映汉人注重饮食卫生,故C 项错误。

(三)餐制分合与民族交融

魏晋南北朝时期,民族之间的交流频繁,受少数民族服饰的影响,汉人宽袍大袖的服饰形制发生了变革,这种变革也有利于人们垂足高坐。民族交融的成果在唐代孕育成熟,分餐也逐渐向合餐演变,唐代大体出现了合餐制。高考历来十分关注民族交融问题,教师可以抓住“分餐到合餐”的历史转型,精心设置题目,引导学生了解少数民族对中华文化形成的贡献,增进学生对中华民族多元一体格局的历史理解。

例3.(原创)魏晋以前,中原地区饮食方式多为“分餐而食”。至隋唐时期,人们热衷宴饮,较为紧身、衣袖瘦窄的服饰使人在围坐合食时,不至于碰翻食盘,影响旁人。这一变化表明 (B )

A.儒家礼仪更加受到重视

B.民族交融影响饮食文化

C.国家统一催生集体意识

D.“合餐而食”习俗已经定型

【解析】本题考查民族交融的影响,考查时空观念素养。汉人的服饰形制原为“宽袍大袖”,在唐代则出现较为紧身、衣袖瘦窄的服饰,联系题中所给的时空信息可知,在魏晋至隋唐时期,民族交融加深,汉人生活方式发生变革,饮食文化自然受到影响,故B 项正确;受材料中“不至于碰翻食盘,影响旁人”的影响,学生可能会误选A 项,但据魏晋隋唐的历史阶段特征可知,A 项错误;隋唐虽为大一统的封建王朝,但C 项与题目主旨不符,故错误;据材料无法判断合餐习俗是否定型,故D 项错误。

(四)市井饮食与商业发展

《宋代开封饮食生活的历史考察》一文总结:宋代农业和商业的发展使开封城中商市扩充、市民云集、饮食业蓬勃兴旺,两宋京都的饮食文化都处于一种较高的水平,餐饮业的经营、发展也反映了当时商业的发展状况。在宋代,多为合餐的市井饮食广泛存在,合餐方式在这一时期已经形成,《清明上河图》、宋代考古发现及时人文献记载都可佐证。“唐宋变革”视野下的宋史认识是近年高考命题的基本学术背景,在复习备考中,教师可以抓住宋代餐饮经营、用餐习俗等“小切口”创设情境,考查商业经济勃兴、社会观念嬗变、世俗文化兴起等“大历史”。

例4.南宋临安,每当夜幕降临,从清河坊至众安桥大街及两侧坊巷的所有商店开始活跃起来,灯烛辉煌,人流如潮……有些饮食店“通宵买卖,交晓不绝”。各种流动小贩,无论是夜市集中的地段还是小街里巷,到处都有。“至三更不绝,冬月虽大雨雪,亦有夜市盘卖”。这说明 (B )

A.经济重心南移完成

B.商业经营不受限制

C.坊市制度开始打破

D.抑商政策有所松动

【解析】本题考查南宋商业发展,考查历史解释素养。材料只反映了临安地区的商业发展,未呈现南北经济的比较,故A 项错误;从材料可以看出,当时临安城内的商业活动没有时间与地域限制,故B 项正确;坊市制度在北宋时已被打破,故C 项错误;材料呈现的是商业自身发展的表现,未涉及商业政策对商业发展的影响,故D 项错误。

三、深化热点:达成历史关照现实的教育追求

重视、研究、借鉴历史可以给人类带来很多了解昨天、把握今天、开创明天的智慧。在“新冠肺炎”疫情的影响下,就餐方式应何去何从?通过对我国就餐方式历史演进的了解,学生或许能获得一些启示。在古今贯通的视域下,教师可依托热点进行命题,这对复习备考定会有所裨益。

例5.(原创)阅读材料,完成下列要求。

材料一汉壁画、画像石和画像砖上,经常可以看到人们席地而坐、一人一案的宴饮场面。西晋以后,随着北方少数民族进入中原地区,引起了饮食生活方面的一些新变化。胡床、椅凳等坐具相继问世,并逐渐取代了铺在地上的席子。随着桌椅的使用,人们围坐一桌进餐也就顺理成章了,这在唐代壁画中也有不少反映。另外,隋唐时期的社会风气开放,人们热衷宴饮,食品也是花样翻新。直至五代,分餐方式并未完全革除,在南唐名画《韩熙载夜宴图》中,依然可见几位士大夫分坐在靠背大椅上,面前的每个几案上放着食物,餐具互不混杂。合食制的普及是在宋代,这一时期,中国饮食文化到达又一高峰,餐桌上食品的不断丰富,已不适应传统的一人一份的进食方式,围桌合食也就成了自然而然的事情,“市井饮食”的发展也让合餐成为了人们的习惯。

——摘编自赵荣光《中国饮食文化概论》等

材料二1840 年后,西方大量的咖啡馆和西餐厅传入中国,不少中国人前往西餐馆就餐或直接在家模仿西餐的饮食方式宴请宾客……公共饮食卫生一直没有得到政府的专门管理,直到1905 年(光绪三十一年),巡警部警保司设立卫生科。在建立民国的革命年代,因为革命人士多有海外经历,经他们的身体力行,一时之间,全国上下“器必洋式,食必西餐……以示维新”。随着时代的发展,身体与疾病的知识受到人们的关注,有些公共卫生学者更是将中国“大众杂坐”的共食与欧美各国及日本“人各一器”的分餐模式相提并论,当时的中国社会出现了一些调整饮食习惯的新现象。但是,某些人过分追求饮食环境的“卫生”程度,造成人与人之间的关系疏远和相互嫌弃。较为温和的学者如伍连德,其考虑到社会习俗和中国的烹饪方式,提出了一套名为“卫生餐台”的全新餐饮模式。

——摘编自林海聪《分餐与共食——关于中国近代以来的汉族饮食风俗变革考论》等

(1)根据材料一并结合所学知识,简述古代合餐制形成的过程及其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析近代就餐方式变革的背景和影响。

【解析】本题试图用历史(就餐方式的历史演进)关照现实(疫情下就餐方式的变革),以“就餐方式的沿革”为切入点,考查学生对国家治理、公共卫生热点话题的关切及对“社会转型”这一学科话题的运用。第(1)问要求简述“古代合餐制形成的过程”,根据材料可知,合餐制的形成基本经历了魏晋南北朝、隋唐五代、宋代三个发展阶段,通过材料可概括出每个发展阶段的主要表现;在回答“古代合餐制形成”的原因时,必须结合所学知识,联系魏晋、唐宋的历史阶段特征作答。第(2)问要求分析“背景”,回答时要充分利用材料并结合所学知识,认识到就餐方式的变革与社会发展的大背景有着深刻的联系,从外部冲击、内部推动、观念嬗变等方面分析;在回答“影响”时,从饮食安全得到保障、公共卫生受到重视、人际接触方式变化、餐饮模式创新等方面作答即可。

【参考答案】(1)过程:魏晋南北朝,适合合餐的条件渐渐具备;隋唐至五代,分餐制逐渐向合餐制过渡;宋代,饮食业蓬勃兴旺,合餐制已经形成。

原因:民族交融为合餐制形成创造了条件;社会风尚与饮食观念变化;商品经济高度繁荣,推动了餐饮业的发展变革;饮食礼制的约束弱化,市井文化繁荣发展。

(2)背景:鸦片战争后,西方饮食文化强势输入;革命人士为推动社会变革,倡导西式就餐方式;随着时代发展,人们卫生健康意识提高。

影响:一定程度上保障了饮食安全;公共卫生受到重视,公共卫生行政管理开始出现;催生了学界有关饮食习俗变革的讨论;人际接触方式的变化影响到人际关系;促进了符合中国实际的新餐饮模式的出现。