重构教材体系 夯实必备知识

——以《中国特色社会主义建设的道路》为例

2020-11-23安徽

安徽

《中国高考评价体系》指出:“必备知识是指即将进入高等学校的学习者在面对与学科相关的生活实践和学习探索问题情境时,高质量地认识问题、分析问题、解决问题所必须具备的知识。”人文社会学科的必备知识是由学科基本事实、基本概念组成的基本知识体系,是学科素养和核心价值的基础支撑。因此,高考历史复习一定要夯实必备知识体系,这是形成关键能力、培养学科素养、提升核心价值的前提。目前大多数地区所使用的高中历史教材仍是依据《普通高中课程方案(2003 年版)》和《普通高中历史课程标准(2003 年版)》,以全国高中学生底线历史学习水平为基准,以课时为单位编写而成的。受篇幅、课时、主题等限制,其不可能涵盖所有必备知识,也不可能将所有必备知识体系化,这就要求历史复习必须要重构历史知识体系,补充并夯实历史必备知识。笔者以人教版必修二第四单元《中国特色社会主义建设的道路》的复习为例,尝试分析如何重构知识体系、夯实必备知识。

一、依据核心素养,重建结构体系

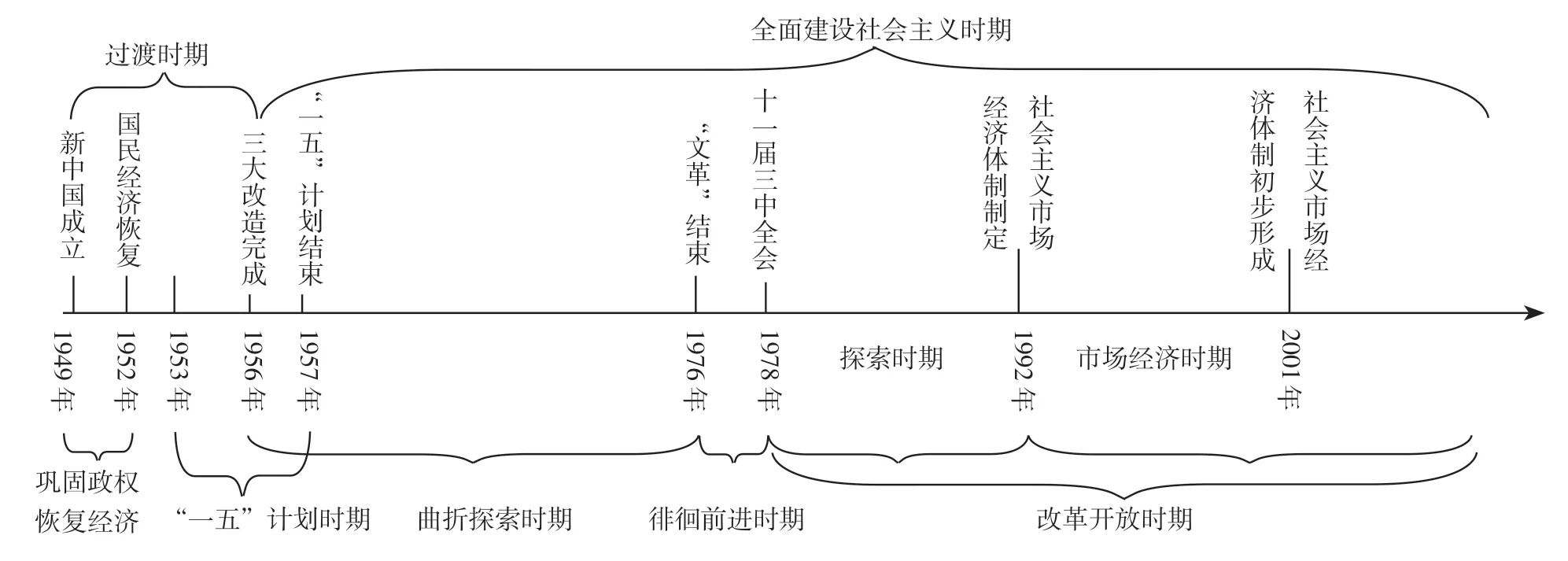

本单元的主旨是新中国成立后中国特色社会主义建设的道路的探索和形成的过程,时空跨度为整个中国现代史,包含向社会主义过渡(1949 年10 月至1956 年底)和社会主义全面建设(1958 年初至今)两个阶段。

向社会主义过渡时期又可称为新民主主义社会时期或社会主义革命时期,依据唯物史观,这一阶段先后经历了建立政权(1949 年9 月至10 月)、巩固政权与恢复经济(1949 年10 月至1952 年底)、“一五”计划(1953 年初至1957 年底)、实现“过渡”(1953 年初至1956 年底)等重要史实。

社会主义全面建设时期可以再划分为曲折探索时期(1956 年9 月至1976 年底)、徘徊前进时期(1976 年底至1978 年底)、改革开放(中国特色社会主义建设)时期或社会主义全面建设新时期(1978 年底至今)三个短时段,其中,改革开放时期又可进一步分为改革开放摸索时期(1978 年底至1991 年底)和社会主义市场经济时期(1992年初至今)两个更小的时段。

一般而言,在前一阶段任务即将完成并尚未完成之时,要开始谋划下一个阶段的顶层设计,调整生产关系,调动生产积极性。所以,社会主义全面建设探索不是在1956 年底三大改造完成后才进行,而是在1956 年初就开始着手了,从毛泽东于1956 年4 月发表的《论十大关系》起至1958 年初,都是在为社会主义全面建设进行顶层设计。

教材中提供的必备知识有曲折探索时期的1956年中共八大、1958年“三面红旗”、1959 —1961 年三年经济困难、1961—1965 年国民经济调整恢复、1971—1973 年国民经济复苏、1973—1975 年国民经济回升等;徘徊前进时期的关于“真理标准问题”的社会大讨论;改革开放时期的1978 年底十一届三中全会、1979 年开始的农村和城市经济体制改革、1979 年起步的对外开放、1992 年初邓小平“南方谈话”和中共十四大、1993 年中共十四届三中全会、21 世纪初初步建成中国特色社会主义市场经济体制等。

二、围绕核心价值,完善必备知识体系

《中国高考评价体系》指出:“核心价值是指即将进入高等学校的学习者应当具备的良好政治素质、道德品质和科学思想方法的综合,是在各学科中起着价值引领作用的思想观念体系,是其在面对现实的问题情境时应当表现出的正确的情感态度和价值观的综合。”主要包括政治立场和思想观念、世界观和方法论、道德品质和综合素质三个方面。

以核心价值为标准,结合历史学科核心素养,教师可以筛选出本单元完备的必备知识体系,其主要内容为:1949 年,新中国成立后面临的经济困难;1950 年初至1952 年底,巩固政权和恢复经济的具体措施;1953 年初,过渡时期总路线和“一五”计划的制定;1953 年初至1957 年底,“一化三改”实施和实现“过渡”;1956 年,《论十大关系》和中共八大的社会主义全面建设的顶层设计;1957 年,以处理人民内部矛盾为核心的整风运动和反右派斗争及其扩大化;1958 年,全面建设正式开始的社会主义建设总路线、“大跃进”及人民公社化运动;1959 —1961 年底,中苏关系恶化和三年经济困难;1960 —1965 年,八字方针和七千人大会调整并恢复经济;1966 —1976 年底,“文革”时期经济的阶段性复苏和回升;1976 年底至1978 年底,“真理标准问题”讨论和十一届三中全会顶层决策;1979 年初至1991 年底,拨乱反正后经济体制改革和对外开放在摸索中前进;1992 年初,邓小平“南方谈话”、党的十四大确定经济体制改革目标为社会主义市场经济体制;2001 年,中国加入WTO。

这些必备史实因果相袭、接续发展,构成了本单元相对完备的知识系统,其中,部分史实未被编入本单元教材,需要教师及时补充。在复习时,教师应将这些必备史实有序地放入已重建的单元结构体系中,并从核心价值和学科素养的角度对其进行阐释,使其转化为学生内在的、具有学科逻辑性的认知系统。教师尤其应向学生解释清楚增补教材中没有的知识的必要性,让学生明白增补的史实与教材中的史实间的内在联系,如新中国成立后经济困难与恢复经济的措施之间的关系、经济恢复与“一五”计划间的联系、过渡时期总路线与“一五”计划间的关系、1957 年反右派斗争与1958 年“三面红旗”间的关系等。

三、恢复适切情境,深度解释必备知识

这里的“情境”是指必备史实所发生的具体历史场域,而非《中国高考评价体系说明》中所说的“问题情境”(即“真实的问题背景”)。教材中叙述的必备史实因教材篇幅和单元(课)主题的限制,往往是经过教材编者概括加工或抽象简化后的简略形式,具有压缩性,如果学生没有厚实的史实储备和一定的逻辑思维认知能力,往往会仅从字面进行理解,对必备史实发生的过程可能会产生历史理解和历史解释上的偏差,使历史学习被矮化为史实的堆砌和死记硬背。

要深度理解必备史实就必须要适度恢复历史情境,形成对某段历史的系统化的整体认识。以本单元第11 课《经济建设的发展和曲折》为例,教师在复习时可依据历史推进的进程,不断恢复适切的历史情境,适当补充必备知识。

(一)新中国成立后的历史现状

新中国成立初期,国民经济濒临崩溃,物价飞涨,社会动荡。究其缘由,除了列强的掠夺和长期战争破坏外,还有官僚资本的盘剥和蒋介石败逃台湾前将大陆黄金等财富运到台湾所致的民族企业凋零。此外,在抗日战争和解放战争时期,共产党领导下的各根据地和解放区都有自己相对独立的财政政策,并一直延续到新中国成立后,这不利于集中财力办大事、搞建设。教师若将学生带入这一历史情境中,学生便很容易理解新中国成立初期为恢复经济而采取的各种措施。

1952 年底,国民经济恢复到抗战前的水平,为接下来有计划的经济建设奠定了基础。此时,教师可以引导学生向这一时段的政治、军事、外交、文教等领域进行拓展,如为防止国内外反动势力颠覆新政权而开展了镇压反革命运动、为抵御美帝国主义的军事侵略而决定抗美援朝、为尽可能创造有利的国际环境而提出独立自主的外交方针和“一边倒”的外交政策、为培养和建设人才而对旧教育进行改造等。这样便可以把必修一和必修三所学的必备知识与本课的必备知识联系起来,构成一个横向必备知识体系。

(二)“一五”计划(1953 年初至1957 年底)及三大改造的实施

“一五”计划的主要使命是什么?它是怎样制定出来的?若要厘清这两个问题,教师应补充“过渡时期总路线”这一必备知识,将“一五”计划放到向社会主义过渡这一大的历史区间中去思考。1952 年底,在完成经济恢复任务后,我国的主要使命是完成向社会主义的过渡。为此,1953年初,中共中央制定了党在过渡时期的总路线,主要有两大任务:一是基本完成生产关系的改造,即基本建立生产资料公有制;二是发展生产力,建立工业化的初步基础,即教材中所说的“社会主义建设的起步”。

三大改造指农业、手工业通过合作化道路,基本建立集体所有制,民族资本主义工商业通过赎买政策和国家资本主义道路,基本建立全民所有制,1956 年底基本完成改造任务,形成计划经济体制。此外,“一五”计划的主要使命是社会主义工业化建设,由于新中国成立初期的重工业基础非常薄弱,而国防工业对保卫国家安全又异常重要,所以必须优先发展重工业。当时,西方帝国主义国家对中国进行包围封锁,东北地区资源丰富,重工业基础好且靠近苏联,相对安全,故将工业化建设的核心区域放在东北地区,至1957 年底,“一五”计划建设指标超额完成。

(三)1956 —1957 年的必备史实

1956 年,在三大改造即将完成之际,党中央已经开始谋划如何全面建设社会主义。教材从1956 年9 月中共八大正确的顶层决策直接跳跃到1958 年初开始的“大跃进”和人民公社化运动,教师只有恢复历史场域,补充1956 —1957 年国内、国际相关的必备知识,才能让学生正确理解相关内容。

正当中国三大改造决胜之际,1956 年2 月,苏共二十大召开,全盘否定斯大林,暴露了苏联模式的很多弊端,引起了社会主义阵营的思想混乱,并引发了1956 年6 月的波兹南事件和1956 年10 月的匈牙利事件,这促使毛泽东和党中央开始从我国国情出发探索社会主义全面建设的道路。1956 年4 月,毛泽东发表了《论十大关系》,为中共八大正确决策奠定基础。1957 年初,为调动人民全面建设社会主义的积极性,使党员干部学会正确处理人民内部矛盾,开展了“整风运动”和“反右派”斗争,但受上述国际局势的影响,党中央对国内形势的估计过于严重,出现了“反右派”斗争扩大化的“左”倾倾向。

同年,在庆祝十月革命40 周年的大会上,赫鲁晓夫提出,苏联在15 年内将在人均产品产量方面赶上和超过美国。中国代表团很受鼓舞,第二天宣布:“15 年后我们可以赶上或者超过英国。”受此影响,1958 年初,中共八大二次会议通过了严重脱离实际的社会主义建设总路线。在此指导下,我国开始了以大炼钢铁为中心的“大跃进”,伴随而来的便是公有化程度越来越高的人民公社化运动。这致使我国国民经济比例严重失调,也严重挫伤了人们的生产积极性,加之中苏关系的恶化,导致了1959 —1961 年的三年经济困难。党中央从实际出发,纠正错误,于1960 年提出以“调整”为中心的八字方针,1962 年召开了七千人大会。通过调结构和稳增长,到1965年,经济开始恢复并发展起来,但政治领域阶级斗争的“左”倾错误仍在不断发展,引发了“文化大革命”的全局性失误。1971 年,周恩来开始主持中央全局工作,着手恢复经济,1973 年,经济出现复苏,同年,周恩来病重,邓小平接替中央工作,开始进行全面整顿,至1975 年,国民经济逐渐回升。

四、基于唯物史观,升华规律性认识

某一时空下的历史必备知识体系是一个相对完整的历史演进系统,教师在进行复习教学时,应有意识地引导学生思考、总结出规律性的认识。例如,新中国成立以来的经济建设始终围绕着生产力和生产关系两条主线展开,上层建筑和管理体制也随之相应变化。纵观整个经济建设历程可知,是否基于国情和国际局势、是否正确分析主要矛盾、公有化程度和建设速度是决定社会主义建设成败的关键。

总之,在历史教学和复习中,科学确定教材中的必备知识、补充必要的必备知识、形成完整的必备知识体系是达成教学目标、形成关键能力、提升学科素养、实现核心价值的前提和关键。