社会实践网络视角下的政治隐喻翻译机制研究

——以《习近平谈治国理政》(第二卷)中的旅行隐喻英译为例

2020-11-19梁娜

梁 娜

(天津中德应用技术大学 应用外国语与国际教育学院,天津 300350;天津外国语大学 中央文献翻译研究基地,天津 300204)

一、引言

《习近平谈治国理政》(以下简称为《治国理政》)是习近平新时代中国特色社会主义思想的代表作,集中体现了习近平新时代中国特色社会主义思想的发展主线和内容纲要,是学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想的权威读本。

作为带有中国印记的新概念、新范畴和新表述的重要组成部分,隐喻被频繁地应用于政治文本之中,帮助政治话语的参与者实现其政治交际目的。根据陈勇、王伟杰的观点,政治隐喻被界定为“政治话语参与者(如政治派别、政党、政治家)、政治事件、政治行为、政治话语(政治演讲、政治访谈、政党宣言、社论、政府新闻发布会、政治专栏和白皮书等)为了一定的政治交际目的(发布消息、维持秩序、施加影响或调控舆论等)所牵涉到的隐喻。”[1]这些政治隐喻充斥在党政文献之中,是译者在翻译过程中需要面对的重点,也是难点,为目的语读者了解中国文化、倾听中国声音、解读中国方案提供了有力支撑和有效途径。

二、社会实践网络中的政治隐喻翻译

社会实践网络是话语研究的一个视角,其主要揭示的是话语实践之间的互动关系[2],伯恩斯坦进一步提出了“纵向话语”和“横向话语”[3]的概念,探究了话语中知识传播的路径与范式。在此基础上,田海龙[4]7-11完善了社会实践网络研究的理论框架。具体说来,在社会生活中,一个领域的不同社会实践、以及不同领域的各种社会实践之间存在相互作用关系,彼此相互影响,构成了社会生活中的实践网络,包括横向(不同领域的社会实践)和纵向(同一领域的上位社会实践和下位社会实践)的关系构成。

将政治隐喻投射到社会实践网络之中,其翻译机制包括纵向的语内维度和横向的语际维度。在纵向的语内维度上,政治话语是上位社会实践,在社会实践网络中,对居于下位的政治隐喻及其翻译具有指导和规范作用。具体说来,在修辞功能上,政治隐喻要传递出政治话语的劝说性与亲和性;在认知功能上,政治隐喻要体现出政治话语的规约性与民族性;在话语功能上,政治隐喻要呈现出政治话语的机构性与规范性。这体现了纵向维度上政治话语对政治隐喻翻译的规范性和约束性。在横向的语际维度上,政治隐喻翻译涉及源语的政治话语与目的语的政治话语之间,源语政治话语中的政治隐喻与目的语政治话语中的政治隐喻之间的横向互动关系,两种话语实践相互影响、相互作用,共同构成了政治隐喻翻译横向的语际维度。在微观翻译过程中,目的语与源语在语境、文化和意识形态等方面都存在着较大的差异性,政治隐喻翻译的过程在某种程度上可以视为两种话语实践互动、协商和融合的过程,一是基于语境的明示性与推理性,将源语语境通过再情景化移植到目的语语境中;二是根据文化的通识性与空缺性,利用源语文化与目的语文化的相似性,打通源语文化与目的语文化的差异性,从而再现政治隐喻的文化内涵与外延;三是通过内嵌在两种话语实践中的意识形态,考察源语中的政治隐喻与目的语中的政治隐喻之间的杂糅与互动。综上,政治隐喻翻译的语内维度与语际维度在社会实践网络上的纵横交织,体现了政治话语积极参与社会实践的本质特征,通过政治隐喻翻译实践呈递着我国主流意识形态,传播着中华民族悠久的历史文化,有助于目的语读者解读我国国家政策,与国家形象自塑密不可分。

三、《治国理政》(第二卷)旅行隐喻的识别、分类与特征

(一) 旅行隐喻的识别

在批评隐喻分析的理论框架下,综合运用Charteris-Black[5]以及Pragglejaz Group[6]提出的隐喻识别方法与操作程序,对《治国理政》(第二卷)中的旅行隐喻进行识别与数量统计。根据隐喻识别的三个标准,本研究确立了隐喻识别的三步操作程序:首先,通读全文,初步遴选出候选隐喻;其次,判断候选隐喻的用法是否构成跨域映射;最后,根据语境,判断该词汇单位的隐喻意义。根据隐喻识别标准与操作程序,遴选出《治国理政》(第二卷)中潜在的旅行隐喻表达式,排除不符合条件的隐喻关键词,确定最终数据。

(二) 旅行隐喻的分类

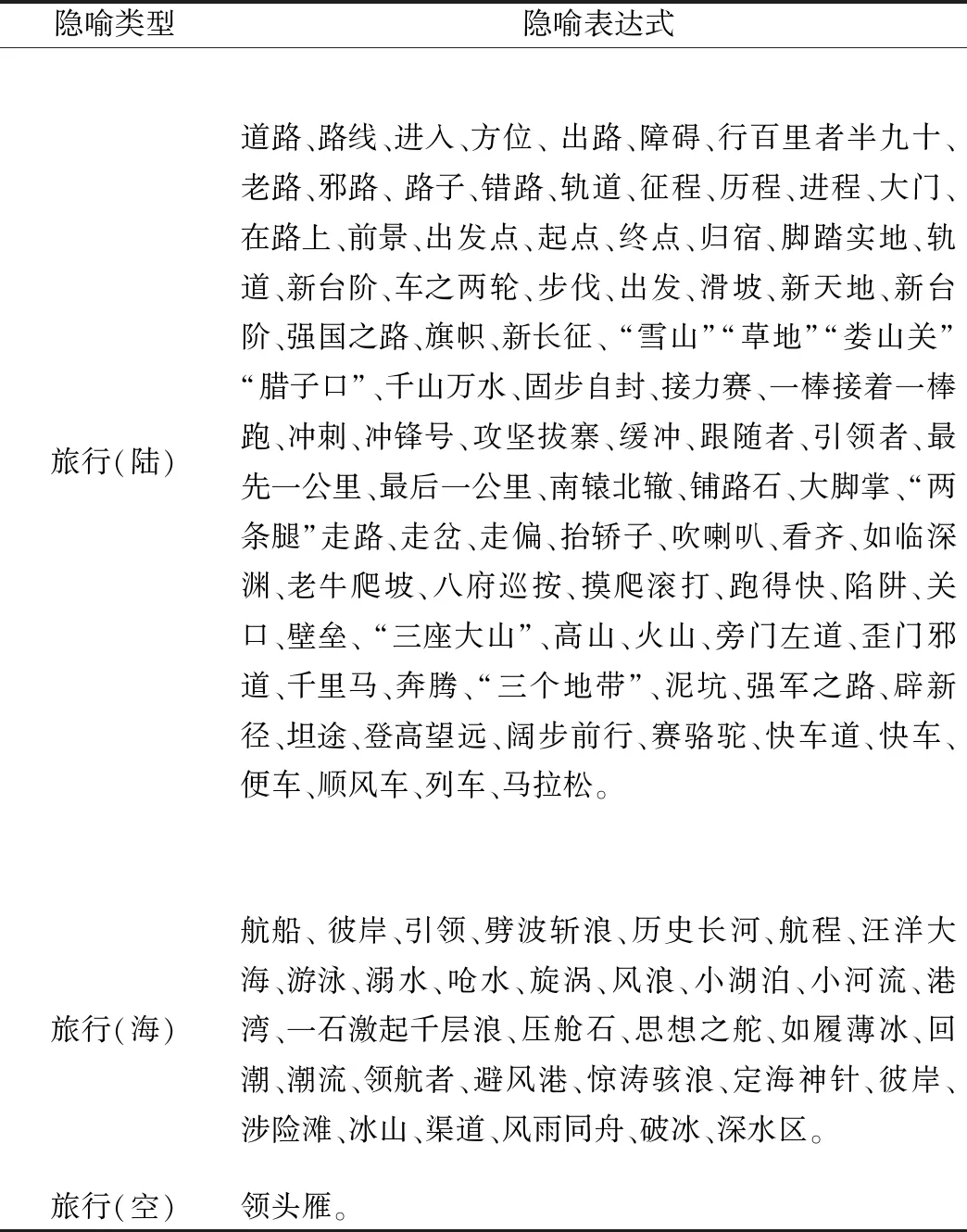

作为政治隐喻的重要组成部分,旅行隐喻类属于概念隐喻中的结构隐喻,用旅行的概念去建构另一概念,如人生旅程、事业征程、任务进程,等等。对政治隐喻而言,旅行隐喻源域中的实践经验,如旅行的起点、终点、发起人、参与者、障碍物、收获、意义、进程等,被映射到目标域中,有助于受众理解陌生的、不易理解的政治概念、政治目标、政治路线、政治决策等。按照概念隐喻类型,结合《治国理政》(第二卷)[7]中旅行隐喻的分布特点,将其划分为陆、海、空三种旅行隐喻,并将它们的隐喻表达式分别进行汇总、分类(见表1)。

表1 旅行隐喻

(三) 旅行隐喻及其翻译特征

《治国理政》(第二卷)中的旅行隐喻具有规模大、分布广、数量多等特征。宏观上,旅行隐喻在目标域中主要映射的是在中国特色社会主义制度指导下的中国特色社会主义道路,具体说来,《治国理政》(第二卷)中的旅行隐喻指涉的是当前我党带领全国人民在全面建设小康社会的决胜阶段所面临的一切工作,包括:党风建设(永远在路上)、经济建设(世界经济的大海)、“一带一路”(同舟共济)、大国外交(登高望远、阔步前行),等等。旅行隐喻的工作机制是把对于道路的探索、选择、坚守和达到目的地等特征映射到国家建设、政治体制和社会发展的方方面面:道路的探索即社会制度、发展方向的探索;道路的选择即社会制度、方针政策的选择;道路的障碍即社会发展进程遇到的问题与诟病;道路的目的地即我国国家建设与发展的总目标。

四、《治国理政》(第二卷)旅行隐喻翻译的语内维度

(一)修辞的劝说性与亲和性

隐喻研究经历了从修辞功能向认知功能的转向,但这并不意味着后者否定或取代前者。传统的修辞功能仍然存在,并在政治话语中继续发挥其审美说服作用,隐喻的认知功能转向只代表研究视角的转移,并不能以否定隐喻的修辞功能为代价。一方面,修辞的劝说性主要指涉的是政治隐喻的概念传递与说服机制,反映了政治话语的真实诉求;另一方面,修辞的亲和性强调的是政治语言将抽象的概念与逻辑以亲民的方式进行传递,是政治话语参与社会实践的有效途径。

原文:只有这样,“一国两制”这艘航船才能劈波斩浪、行稳致远。[7]411

译文:Only in this way can we ensure thatthe “one country, two systems” ship will maintain a steady course and reach its destination despite any rough seas.[8]340

原文:不管两岸同胞经历过多少风雨、有过多长时间的隔绝,没有任何力量能把我们分开。[7]404

译文:No matter what ordeals we have experienced, or how long we have been isolated from each other, no force can pull us apart.[8]334

一方面,习近平总书记将“一国两制”比喻成航船(ship),也就是将海峡两岸的同胞比喻成了同舟共济的同路人,从而派生了两岸人民一家亲的形象,加之“劈波斩浪、行稳致远”(rough seas, steady course) 利用哲学体验复制、启动人们的体验感官,将航行体验映射到政治领域,通过激活人们在非政治领域的知识和经验,渗透政治理念,传递政治思想,使两岸人民在“一国两制”、维护祖国和平统一的问题上达成政治共识,体现了政治隐喻的真实诉求,即说服或劝说功能;另一方面,“风雨”指涉两岸关系中遇到的问题、共同经历的苦难(ordeal),通过“共经风雨、不能分离”的形象塑造,唤起受众的共鸣,实现政治隐喻的亲和功能。两段译文采用直译的方式,使源语与目标语的隐喻转换达到了的最大相似度,符合受众的思维习惯,易于理解与接受。

(二)认知的规约性与民族性

“隐喻无处不在,在我们的语言中、思想中。其实,我们人类的概念系统就是建立在隐喻之上的。”[9]作为一种认知方式,政治隐喻与隐喻使用者的地理、文化、思维习惯、民俗风俗息息相关,体现了政治隐喻认知的民族性。同时,“个性化的认知主体可能具有其不同标准和规范的认知系统,但最终都将进入人类作为共同认知主体的认知系统,成为个性化认知主体融入群体化认知主体的必要条件。”[10]换言之,政治隐喻并非仅仅表现于外部形式, 而是涉及人类认知的深层结构,具有规约性的特征。从语内维度的角度去审视政治隐喻认知的规约性与民族性,体现了共性与个性,一般与特殊,抽象与具体的哲学语境观,是政治隐喻翻译的重要考量对象。

原文:这一伟大胜利,开辟了中华民族伟大复兴的光明前景,开启了古老中国凤凰涅槃、浴火重生的新征程。[7]418

译文:This great triumph representedthe rebirth of China, opened up bright prospects for the great renewal of the Chinese nation, andset our ancient country on a new journey.[8]347

原文中“凤凰涅槃”出自于郭沫若先生的同名作品,原型出自我国元代文人杨维桢的《凤皇石》一诗。郭沫若先生所作诗歌《凤凰涅槃》中的凤凰,其实是指西方传说中的不死鸟菲尼克斯,虽然郭沫若先生将不死鸟菲尼克斯翻译为凤凰,但两者本质完全不同。在古希腊的神话传说中,不死鸟被称为火鸟,据说可活500年。当即将死去的时候,火凤凰从芳香的树枝上筑起一个巢穴并点燃它,然后它在火焰中死去,死后三天会从灰烬中复活重生。在天主教文化中,天主教信仰将不死鸟视为死后生命的象征和耶稣基督的伟大复活。换言之,“凤凰”与“phoenix”同属隐喻的源域概念,但在各自的目标域中映射的内容不尽相同,这是由认知的规约性与民族性决定的。源域中的“凤凰”在目标域中映射的是“古老的中国”, “浴火重生”的内涵指涉的是中华民族复兴过程中经历的艰难险阻,因此,“凤凰涅槃、浴火重生”的新征程映射的为中华民族的伟大复兴,也就是中国的“重生”。综上,源语与目标语同有“凤凰”的隐喻意象,但由于规约性与民族性带来的认知差异,译文不得不隐化了“phoenix”,用“reborn”打通两域的认知渠道,虽未达到最大相似,却实现了最佳关联。

(三)话语的机构性与规范性

《治国理政》是新时代习近平中国特色社会主义思想的集中体现,其政治话语中充满着大量的政治隐喻,彰显着中华民族的核心价值观,体现了党和国家的意志,具有机构性的特征。此外,不同于其他文本类型,中央文献属于政治文本,政治话语的机构性决定了其规范性,因此,政治隐喻翻译也不是译者的个体行为,其具备的话语机构性与规范性是语内翻译的重要组成部分。

原文:要坚持提升自身发展素质能力和加强区域合作“两条腿”走路。[7]401

译文: It needs to follow atwo-pronged approach, improving its own ability to develop while strengthening regional cooperation.[8]331

田海龙指出:“社会实践在一个社会实践网络中处于纵向的等级维度上,属于上位社会实践和下位社会实践的关系。这种关系…表现为上位社会实践对下位社会实践的支配和规范。”[4]8作为政治话语的旅行隐喻,也具有社会实践的属性,反映了社会实践的组织结构关系。“正是因为隐喻概念是系统的,我们用来谈论概念的语言也具有系统性。”[9]8也就是说,概念系统与语言系统共同构成了作为社会实践的政治隐喻系统。在政治隐喻系统内,政治概念是隐化的、抽象的治国理政的路线、方针、政策,政治语言则是这些概念的显化的、具体的载体。概念与语言互联互通,各自具有上位与下位的组织结构,体现其系统的支配性和规范性特征。在旅行隐喻中,既有统领全局的上位概念(道路隐喻),也有居于从属地位的下位概念(陆海空)。在中国共产党的领导下,建设有中国特色的社会主义国家,这是我们党治国理政的总路线。在居于上位的总路线的基础上,政治、经济、文化、军事、外交等领域,要制定出各自的发展路线,此为对下位概念的支配和规范。在例句“坚持提升自身发展素质能力和加强区域合作‘两条腿’走路”中,“两条腿”在目标域中映射的是区域经济发展的两个方面的内容,即自身素质能力提升和区域经济合作,这是新时期我国“四个全面”战略布局中关于全面建设小康社会发展目标的下位概念,译者将该隐喻译为“two-pronged approach”,体现了“四个全面”(Four-pronged Strategy)的支配性与规范性。

五、《治国理政》(第二卷)旅行隐喻翻译的语际维度

(一) 语境的明示性与推理性

关联理论[11]从认知的视角进行语用研究,认为语言交际在本质上是一个“明示─推理”的动态过程,关联性的程度由两个因素间的相互作用所决定,即认知效果和理解话语时付出的努力。简言之,认知效果越大,理解话语时付出的努力越少,关联性就越强。在语际转换过程中,将政治隐喻翻译认知过程表述为“推理—阐释”的交际过程,以认知语境与传统语境为核心,构建以交际者为中心的过程化认知翻译语境模型,可以客观形象阐述翻译过程中的传统语境与认知语境以及译者与语境因素相交互的翻译认知过程,从而解释语境是如何在翻译认知过程中导致翻译产出具有多样性的[12]。对政治隐喻翻译而言,源语与目的语中政治概念、政治体制、政治背景等都存在着大量的差异,需要译者通过翻译实践,实现其在目的语中的阐释,进而完成交际。

原文:今天,我们这一代人的长征,就是要实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦。[7]58

译文:Today, the goal of our generation’slong marchis to attain the Two Centenary Goals and realize the Chinese Dream of national rejuvenation.[8]40

原文:我们还有许多“雪山”“草地”需要跨越,还有许多“娄山关”“腊子口”需要征服。[7]59

译文:There are still many snow-capped peaks that we must scale, many grasslands that we must cross, and also many Loushan Passes and Lazikou Passes that we must conquer.[8]40

长征是人类历史上的伟大奇迹,中央红军众志成城、披荆斩棘,过草地、翻雪山,行程约二万五千里。作为历史事件,长征为世人所熟知,但关于长征精神、长征故事、长征英雄等,却蕴藏着丰富的中国历史文化内涵。习近平总书记在《治国理政》中多次提到“每一代人都要走好自己的长征路”“发扬长征精神”等,例句“我们这一代人的长征”中,“长征”按照惯例被译为“long march”,对于目的语读者来说,这是一个为他们所熟知的语境,旨在向受众明示新时代背景下我国社会主义事业的目标,即实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦。而在后句中,习总书记继而提到了“雪山”“草地”“娄山关”“腊子口”,长征取得的第一场胜仗便在娄山关,而 “腊子口上降神兵,百丈悬崖当云梯”说的便是红军长征中以弱胜强、出奇制胜的腊子口战役,而这些长征故事对于目的语读者来说多是陌生的、不易理解的。对于这些专有名词的翻译,译者并没有采取深度翻译的翻译策略,而是在新的语境中构建了以交际者为中心的过程化认知翻译语境模型,也就是将“长征(Long March)—新长征(long march)”带入到语境之中,利用语境的明示性与推理性,揭示我国中国特色社会主义伟大事业新进展中的机遇与挑战。

(二)文化的通识性与空缺性

作为政治隐喻的重要组成部分,旅行隐喻蕴含着大量表征文化概念、内涵、趣旨等具有普适性的共性特征,也囊括了许多具有独特文化特色的历史、人文、民俗等具有针对性的个性特点,两者相互独立,又彼此依存,共同构成了跨文化间的交互关系。因而,旅行隐喻的翻译不仅要梳理语际转换中文化与文化之间的共性,即文化的通识性,更需要打通源语作者与目的语读者的文化差异性,即文化空缺性,从而获得受众在文化维度的接受与认同,也就是说,旅行隐喻的翻译既要呈现出表层的文化现象,更要以受众能够接受的方式诠释出深层的文化价值观。

原文:打通脱贫攻坚政策落实“最后一公里”。[7]96

译文:Remove the last major hurdle to implementing poverty elimination policies.[8]72

原文:处理好改革“最先一公里”和“最后一公里”的关系,突破“中梗阻”。[7]107

译文:We must handle well the relationship between “the first kilometer” and “the last kilometer” [the initiation and the implementation]of reform, eliminate obstacles in between.[8]81

“最先一公里”,指涉的是一项工作的起始阶段,具有开创性、引领性等特征;而“最后一公里”指涉的是一项工作的收尾与冲刺阶段,蕴含着急迫性、节点性等内涵。在例句中,“打通脱贫攻坚政策落实‘最后一公里’。”译者将“最后一公里”译为“the last major hurdle”,正是基于中西方文化的共性,帮助贫困人口走出贫困、实现脱贫是一场攻坚战,在全国范围内实现脱贫,这“最后一公里”不仅意味着时间上进入最后的收尾阶段,更重要的是,脱贫攻坚期面临的任务之艰巨、资源之紧张、难度之重大,因此,译者如果将此译为“the last kilometer”,无法准确传递源语的深层含义,而“the last major hurdle”频繁出现在目的语中跨栏赛跑的体育赛事中,参赛者需要在时间、体力、技能、战略等诸多方面统筹安排,跨越障碍竞赛的最后一个“栏”,从而才能完成比赛,这与“最后一公里”的内涵不谋而合,体现了文化的通识性。而在例句“处理好改革‘最先一公里’和‘最后一公里’的关系,突破‘中梗阻’”中,译者将“最先一公里”和“最后一公里”译为: “the first kilometer” and “the last kilometer” [the initiation and the implementation]of reform.用“initiation”和“implementation”补译了隐喻的内涵,喻指全面深化改革既要处理好开局,又要做好收尾与冲刺,若按照前文译为“the last hurdle”则会产生歧义,因为目标语中的hurdle多指障碍,不能诠释改革开端与尾声的全部工作内涵,这种文化的空缺性需要译者用直译加补译的方式予以填补,从而打通源语与目标语之间的文化差异。

(三) 意识形态的杂糅性与互动性

Fairclough指出,“意识形态是世界各方面的表征,对权力、控制、剥削等社会关系的建立、维持、改变起作用。”[13]Van Dijk则认为:“意识形态是社会认知的一种形式,为一个群体、阶级或其他社会组成的成员共享。意识形态不能简单地被认为是一系列观念或态度,其社会认知的特征是最基本的。意识形态是一种复杂的认知框架,控制着其他社会认知包括知识、意见、态度甚或偏见在内的社会表征的形成、转化和应用。”[14]作为政治话语的政治隐喻具有意识形态呈递功能,揭示了话语群体的信仰、观点、态度和感情,是社会、文化、历史、语境共同选择的产物。在政治隐喻翻译语际转换中,源域的意识形态与目标域的意识形态之间的关系并非独立的、静止的,而是互动的、动态的。跨域映射的不仅仅是语言、文化、语境,亦有意识形态间的杂糅与互动。

原文:我们党要明确宣示举什么旗、走什么路、以什么样的精神状态、担负什么样的历史使命、实现什么样的奋斗目标。[7]69

译文:Through this conference, our Party aims to make it clearwhich cause we must champion, which path we should choose, which historic mission we should take on, how we should prepare for that mission, and which goals we want to achieve.[8]49

在具有政治内涵的旅行隐喻中,旗帜与道路被广泛运用其中,然而,中西方的经济形态与政治制度存在根本性的差异,从这个意义上来讲,旗帜与道路的内涵是大相径庭的,因此,在翻译的过程中,译者要甄别源语中“旗”与“路”的具体所指,区别源语与目的语中意识形态的相通性与差异性。例句中,“举旗”的内涵实则指的是“高举社会主义的伟大旗帜”,这是社会制度问题,是我国的立国之本、兴邦之基,与西方的资本主义制度有着本质的区别。因此,译者没有选择译文“which banner we must uphold”,而将此译为“which cause we must champion”,即我们为之所奋斗的(社会主义)事业,避免了译文歧义的产生。而在后半句中“走什么路”,按照“中国特色社会主义道路”的常规译法,译者处理为“which path we should choose”,既充分反映了源语意识形态的本质特征,也符合目的语读者的认知习惯。

六、结语

《治国理政》(第二卷)中的旅行隐喻蕴含着丰富的政治内涵。政治隐喻翻译涉及语内和语际两个维度,不仅体现了语言层面上源域与目标域之间、源语与目的语之间的互动关系,而且也反映了话语层面上上位社会实践与下位社会实践之间、两种不同的社会实践之间的互动关系。只有将政治隐喻翻译置于社会实践的网络中去考量,才能促使其以点成线、以线生面、以面代场,打破政治隐喻翻译的碎片化、个体化的藩篱,形成整体化、系统化的政治隐喻的场域翻译实践网络,催生其话语张力,从而为讲好中国故事、传递中国声音、塑造我国的国家形象贡献出外语智慧。