数字化转型与制造企业创新决策

2020-11-19赵婷婷杨国亮

赵婷婷,杨国亮

(对外经济贸易大学 国际经济贸易学院,北京 100029)

引 言

1995年尼葛洛庞蒂在《数字化生存》一书中宣布以“比特”为存在物的数字化时代已经到来(蔡曙山,2001)[1]。数字技术改变了组织与消费者互动和交换价值的方式(Yadav、Pavlou,2014)[2],实体经济与传统产业亟需进行数字化转型以获得可持续竞争优势。2018年西门子在中国推出“数字化企业评估模型”,通过对近3 000份评估报告分析发现,80.3%的企业将数字化转型纳入企业的战略规划或主要工作任务之一(王海滨,2019)[3]。十九大报告中也指出要“推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合”。虽然数字化转型已成为企业寻求获得竞争优势和差异化的一种方法,但是数字化对企业关键性竞争优势——创新的影响仍然是一个主要但尚未探讨的话题(Kuester、Konya-Baumbach、Schuhmacher, 2018; Nambisan、Lyytinen、Majchrzak、Song, 2017)[4-5]。因此研究“数字化转型与企业创新”问题具有重要的理论意义和现实意义。

什么是数字化转型?目前学术界和实业界并没有统一明确的定义。数字化始于数据通讯,信息通讯网络是数字化的根基(林作萍、冯洁,2019)[6]。在西门子(中国)有限公司推出的数字化企业解决方案中,依靠强大的通讯网络,通过现实世界物理实体与计算机仿真模型之间信息的双向流动与闭环反馈,企业实现了虚拟世界和真实世界的无缝连接,即“数字孪生”(李芳蕾,2019;张兰,2019)[7-8]。

关于数字化转型与企业创新的研究,现有相关文献主要有三个维度:一是信息技术或信息系统对企业创新的影响研究;二是互联网对企业创新的影响研究;三是数字化转型对企业创新的影响研究。

1.信息技术或信息系统与企业创新

信息技术的进步会降低交易成本、提高管理效率,有助于知识资产管理、创新生产和组织间的协调,从而提高企业创新的速度和效率(Kleis、Chwelos、Ramirez和Cockburn,2012;孙早、徐远华,2018)[9-10]。信息系统有助于企业快速有效地分析、发布和记录大量信息(Setia、Patel,2013)[11],并将内部和外部信息源链接起来,以提高信息流的广度和深度(Liu、Ke、Wei、Hua,2013)[12]。因此,信息系统提高了企业对知识的吸收能力特别是对于显性知识的吸收(Setia、Patel,2013)[11],从而促进了企业创新(Zhang、Zhao、Lyles,2018)[13]。

2.互联网与企业创新

借助“互联网+”,知识和信息能够低成本地、迅速地、实时地产生、分享和交流(杨德明、刘泳文,2018)[14]。互联网促进了知识和信息的传播,优化了信息获取渠道,从而提高了创新绩效,促进了发展中国家的包容性创新(Paunov、Rollo,2016)[15]。基于互联网的商业模式创新通过“连接一切”挖掘客户潜在深层次的需求,实现互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合创新,从而推动企业创新能力的提升(程立茹,2013;李海舰、田跃新、李文杰,2014;罗珉、李亮宇,2015;赵振,2015)[16-19]。

3.数字化转型与企业创新

Ferreira、Fernandes、Ferreira (2019)[20]通过电话对来自不同行业的938家葡萄牙公司进行问卷调查,开创性地研究发现,数字化转型可以提升企业的创新能力和绩效。

通过上述文献综述可以发现,现有文献研究的多是信息通讯技术(Information and Communication Technologies,ICT),例如信息技术、信息系统或互联网对企业创新的影响,研究数字化转型对企业创新影响的文献很少,仅有Ferreira et al. (2019)以是否采用新的数字化流程来衡量企业是否进行数字化转型,并对产品服务创新和流程创新的影响进行了研究,但是该研究忽略了对企业创新意愿和创新模式(独立创新、合作创新、模仿创新)的影响。与现有文献相比,本文主要对以下三个方面进行探讨:

首先,研究数字化转型对制造企业创新意愿、创新强度以及创新模式的影响。本文实证考察了数字化转型对制造企业创新意愿、创新强度以及创新模式的影响,对数字化转型与企业创新研究领域文献的有效补充。

其次,本文采用“企业使用ICT支持核心业务的程度”来衡量制造企业数字化转型程度。Ferreira et al. (2019)仅以是否采用新的数字化流程来衡量企业是否进行数字化转型,忽略了对企业数字化转型程度的考究。企业进行数字化转型的过程,实际上就是借助ICT进行信息的可靠、实时、持续交换到逐步实现“数字孪生”的过程。“企业使用ICT支持核心业务的程度”这一指标客观真实地反映了企业数字化转型的程度。本文采用ICT对企业五类核心业务支持程度的几何平均值来衡量企业数字化转型的程度,这五类核心业务分别是合作伙伴关系、产品服务改进、生产运营、市场推广和客户关系;在稳健性检验中,本文采用ICT对五类核心业务支持程度的算数平均值和中位数来衡量企业数字化转型的程度。

最后,揭示了数字化转型影响制造企业创新决策的微观机制。Ferreira et al. (2019)并没有揭示数字化转型影响企业创新的机制,本文提出一个重要的机制——吸收能力,数字化转型通过吸收能力这个中介变量影响制造企业创新决策。

一、理论分析与研究假说

数字化转型能够有效帮助企业记录生产运营过程中的海量数据并对其进行智能化利用。在数字经济时代,数据正成为一种新的资产、一种新的资源、一种新的生产要素(赛迪智库数字转型课题组, 2019)[21]。数字化转型能够有效帮助企业对数据进行赋能,创造附加值。借助数字化转型,信息在企业和客户、供应商之间以及企业内部能够实现可靠、实时、持续地交换,企业能够快速处理这些信息并做出与新产品开发相关的决策(Liu et al., 2013)。来自客户和供应商等相关各方实时反馈的有效信息是技术和市场知识的重要来源,例如新产品概念、本地客户的特殊需求和材料的新应用等(Hult、Ketchen、Cavusgil和Calantone,2006)[22],这些信息能够促进企业创新尤其是协作创新和模仿创新。在完全虚拟的环境中将物理仿真和数据分析组合在一起,使快速可靠的实现创新成为可能。对真实生产与产品的这些性能数据可以进行采集、分析并反馈回开发过程,从而在较早阶段就能对新产品进行改进和优化。所有参与设计的人员可同时在相同的虚拟图像上工作,主干网络为之提供相关数据,并协调所有项目参与者,通过融合虚拟世界和真实世界,各种数据可顺畅整合到自动化环境中,促进协作创新。因此,本文提出如下假设:

假设1:制造企业实施数字化转型会显著促进企业创新

如前所述,制造企业实施数字化转型能够显著促进创新。那么,需进一步讨论的问题是实施数字化转型促进企业创新的微观机制是什么?本文提出一个重要机制——吸收能力。Cohen、Levinthal(1990)[23]将吸收能力(Absorptive Capacity,AC)定义为企业获取外部信息,吸收并应用于商业目的能力。该定义主要涉及外部知识信息,定义中的隐含含义是企业了解内部信息并能熟练利用内部信息,但是在某些情况下,企业可能并不知道或无法使用其现有信息(Tu、Vonderembse、Ragu-Nathan、Sharkey,2006)[24]。因此,部分学者(Tu et al.,2006;Rothaermel、Alexandre,2009)[24-25]建议对企业吸收能力的看法也应包含企业获取、吸收和利用内部信息的能力。本文采用扩展的吸收能力概念,即企业获取内外部信息,吸收并应用于商业目的的能力。

企业的吸收能力与创新之间是正相关关系(Zhang et al., 2018; Cohen、Levinthal,1990;Stock、Greis、 Fischer,2001;Tavani、Sharifi、Ismail,2014;W.Tsai,2001;Xie、Zou、Qi,2018)[13,23,26-29]。数字化转型提高了企业的吸收能力,从而促进企业创新。

数字化转型提高了企业识别和获取内外部信息的能力。借助数字化转型,企业可以可靠、实时、持续地“连接一切”,从而快速高效地获取来自客户和供应商等相关各方的信息,并将内部和外部信息源链接起来,提高了信息流的广度和深度(Liu et al., 2013)。

数字化转型提高了企业吸收和利用内外部信息的能力。借助数字化转型,企业有效地将内外部信息源链接起来,推动了企业创新,尤其是协作创新和模仿创新。企业可以在虚拟平台上跨越地理边界与外部合作伙伴进行协作,近距离接触更多的供应商和客户,整合他们的建议并迅速响应市场变化(Malhotra、Gosain、El Sawy,2005)[30]。新产品未来市场需求的不确定性是企业投资于创新的主要障碍(Collard-Wexler、Asker、De Loecker,2011)[31],来自客户反馈的信息有助于企业深入了解客户,挖掘客户潜在深层次的需求,确定新产品和服务的市场机会(Kleis et al., 2012; Nambisan,2003)[9,32]。与公司生产过程相关的技术发展决定了新产品和过程的技术可行性,来自供应商反馈的信息有助于企业了解新技术的可行性并讨论公司的需求从而促进创新(Paunov、Rollo,2016)。因此,本文提出如下假:

假设2:数字化转型通过吸收能力这个中介变量促进企业创新

创新与企业规模之间呈现较明显的倒U型函数关系(Scherer,1965;Soete,1979;高良谋、李宇,2009;朱恒鹏,2006)[33-36]。企业规模对创新具有先促进后抑制的作用,随着企业规模的扩大,促进作用逐渐减弱,最后转为抑制作用。数字化转型促进了信息在企业内部以及内外部之间的流通,提高了企业的透明度,有效降低了非效率因素的影响,这一作用随着企业规模的扩大而愈加明显。因此,本文提出如下假设:

假设3.1:与小微企业相比,数字化转型对大中型企业的创新促进作用更显著

企业面临的融资约束会抑制企业创新活动。(鞠晓生、卢荻、虞义华,2013;周开国、卢允之、杨海生,2017)[37-38]。因此,本文提出如下假设:

假设3.2:与有融资约束企业相比,数字化转型对无融资约束企业的创新促进作用更显著

出口与企业创新之间呈现较明显的正相关关系(Roper、Love,2002;李兵、岳云嵩、陈婷,2016)[39-40]。因此,本文提出如下假设:

假设3.3:与非出口企业相比,数字化转型对出口企业的创新促进作用更显著

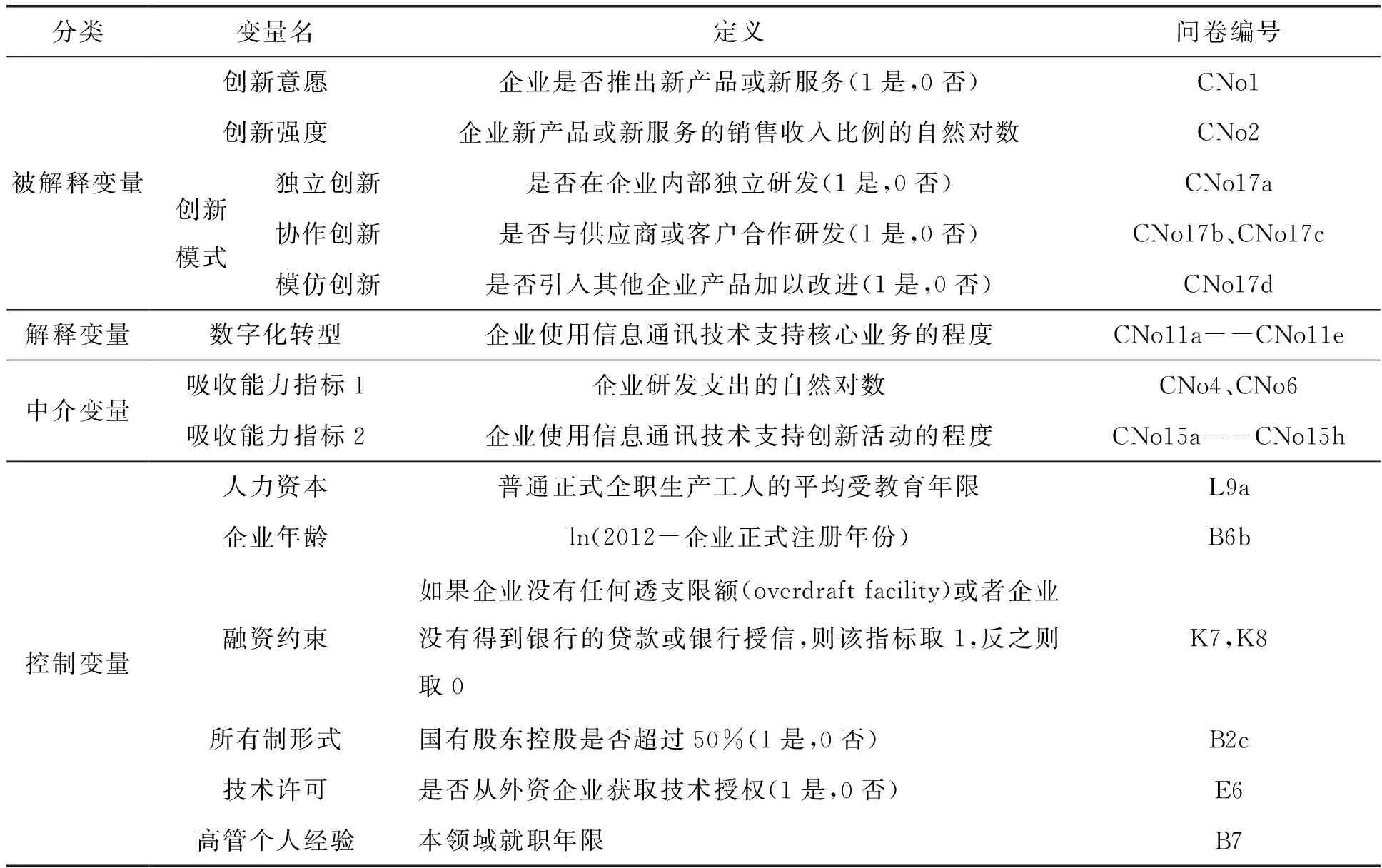

表1 变量的定义

二、数据来源、变量定义与模型设定

(一)数据来源

为验证以上假说,本文选取世界银行对中国企业开展的题为“China - Enterprise Survey(2012)”的调查数据。该调查开始于2011年11月,最终完成于2013年3月,共收集了北京、上海、广州、深圳、苏州、无锡等中国25个主要城市的2 700家私有或混合所有制企业和148家国有独资企业的数据,其样本的主要数据为2011年底的截面数据。在删除了问卷调查者认为不真实的样本后,即剔除对于“问卷编号A16:It is my perception that the responses to the questions regarding opinions and perceptions”的回答为Somewhat truthful 或Not truthful的样本,剩余样本为2 047份,其中1 207份是制造企业样本。按照国统字〔2011〕75号发布的统计中大中小微型企业划分办法进行分类,样本中的55.43%是微型企业,33.22%是小型企业,8.37%是中型企业,仅有36家大型企业,因此,本文的研究对象更侧重于小微企业。

(二)变量定义

文中主要变量的定义如表1所示。

被解释变量的数据来源于问卷“创新与技术”单元。采用企业是否推出新产品或新服务来定义“创新意愿”(Escribano、Fosfuri、Tribó,2009;夏后学、谭清美、白俊红,2019)[41-42]。采用企业新产品或新服务的销售收入比例的自然对数来定义“创新强度”(周开国等,2017;Escribano et al.,2009),为了避免丢失新产品或新服务销售收入为0的观察值,将创新强度定义为ln(1+新产品或新服务的销售收入比例)。关于企业创新模式,借鉴张峰、黄玖立和王睿 (2016)[43]的做法,将“独立创新”定义为在企业内部独立研发,将“协作创新”定义为与供应商或客户合作研发,将“模仿创新”定义为引入其他企业产品加以改进。

解释变量的数据来源于问卷“创新与技术”单元。采用“企业使用ICT支持核心业务的程度”来衡量企业数字化转型程度,这一指标反映了ICT助力信息流在企业与合作伙伴、客户以及企业内部的畅通程度,从而客观刻画了企业逐步实现“数字孪生”的程度。在基准回归中,采用ICT对企业五类核心业务支持程度的几何平均值来衡量企业数字化转型的程度,这五类核心业务分别是合作伙伴关系、产品服务改进、生产运营、市场推广和客户关系;在稳健性检验中,采用ICT对这五类核心业务支持程度的算数平均值和中位数来衡量企业数字化转型的程度。

中介变量的数据来源于问卷“创新与技术”单元。研发强度是常用的企业吸收能力的度量指标,但是其并不能全面涵盖吸收能力的丰富内容(Tu et al.,2006)。因此,本文采用两个指标来度量企业的吸收能力。一是采用“企业研发支出的自然对数”作为吸收能力的代理变量1(Stock et al.,2001;W. Tsai,2001;Escribano et al.,2009),这里讨论的研发支出是指企业内部研发支出以及与其他公司合作研发支出的总和,为了避免丢失研发支出为0的观察值,将吸收能力代理变量1定义为ln(1+企业研发支出)。二是采用“企业使用ICT支持创新活动的程度”作为吸收能力的代理变量2(周开国等,2017)。具体地,以问卷编号CNo15a—CNo15h报告的ICT对企业八类创新活动支持程度的几何平均值来衡量。

企业的创新决策与其他很多因素有关,包括企业的人力资本、企业年龄、融资约束、所有制形式、技术许可以及高管个人经验等,因此基于计量的稳健性,模型中还加入了其他控制变量,具体如下:

1.人力资本。人力资本对创新的作用不仅表现在新技术、新知识的创造上,而且表现在对创新采纳或技术扩散的影响上,以普通正式全职生产工人的平均受教育年限来衡量企业人力资本水平(周开国等,2017;吴延兵、刘霞辉,2009)[38,44]。

2.企业年龄。企业年龄是企业创新决策的重要影响因素,用2012减去企业正式注册年份后再取自然对数来衡量(周开国等,2017;夏后学等,2019)。

3.融资约束。在给定其他条件不变的情况下,融资约束越宽松的企业越倾向于创新,如果企业没有任何透支限额(overdraft facility)或者企业没有得到银行的贷款或银行授信,则该指标取1,反之则取0(周开国等,2017)。

4.所有制形式。所有制形式在一定程度上会影响企业的创新,以国有股东控股是否超过50%来表示是否国有企业(周开国等,2017)。

5.技术许可。技术许可通常被视为企业用于实现创新的重要战略(K.-H. Tsai & Wang,2007)[45]。本文采用一个虚拟变量来表明企业“是否从外资企业获取技术授权”(夏后学等,2019;Paunov,2016;Xie、Qi、Zhu,2019)[42,46-47]。

6.高管个人经验。高级管理人员的行业经验会影响企业创新投资效率,本文以“高级管理人员本领域就职年限”来衡量高管个人经验(周开国等,2017;Xie et al.,2019;O'Toole & Tarp,2014)[38,46,48]。

此外,为了控制企业创新决策的城市和行业差异,本文还引入城市和行业虚拟变量。

主要变量的描述性统计如表2所示。

表2 描述性统计

(三)模型设定

1. 基准回归模型

被解释变量“创新意愿”是二元变量。如果企业开展了创新活动,那么该企业就会报告“创新强度”;而对于没有创新活动的企业,其“创新强度”都被归并为0,是删失变量(censored variables)。被解释变量“创新强度”有1 174个观测值,其中53.24%的观测值是0。因此,为验证研究假说1,根据数据特征和模型适用范畴,选用二值选择模型建立如下回归方程以验证数字化转型对企业创新意愿的影响:

logit(Innovkji=1)=φ(β0+β1Digitalkji+γctrlkji+δj+ηk+εkji)

(1)

其中,因变量Innovkji表示k城市j行业中i企业是否推出新产品或新服务,即企业的创新意愿,自变量Digitalkji表示k城市j行业中i企业的数字化转型程度,ctrl代表控制变量,δj和ηk分别代表行业和城市固定效应。

“创新强度”的大量数据聚集在0处,很符合删失数据(censored data)的结构形式。因此,参考周开国等(2017)的做法,选用Tobit模型建立如下回归方程以验证数字化转型对企业创新强度的影响:

(2)

被解释变量“创新模式”是二元变量,选用二值选择模型建立如下回归方程以验证数字化转型对企业创新模式的影响:

(3)

(4)

(5)

2. 机制检验模型

为验证研究假说2,构建如下中介效应模型来检验。

(6)

(7)

(8)

如果吸收能力是有效的中介变量,那么,数字化转型程度应该会显著影响吸收能力,吸收能力也会显著影响企业创新意愿;同时,计量模型(8)中数字化转型的系数b1应该显著小于计量模型(1)中数字化转型的系数β1。

(9)

如果吸收能力是重要的中介变量,那么,数字化转型程度应该会显著影响吸收能力,吸收能力也会显著影响企业创新强度;同时,计量模型(9)中数字化转型的系数c1应该显著小于计量模型(2)中数字化转型的系数α1。

3. 异质性分析模型

为验证研究假说3.1,构建如下交互效应模型来检验。

(10)

(11)

其中,largekji、mediumkji、smallkji和microkji分别表示k城市j行业中i企业是否大、中、小、微企业(1是,0否)。

为验证研究假说3.2,构建如下交互效应模型来检验:

(12)

(13)

其中,YFCkji和NFCkji分别表示k城市j行业中i企业是否有融资约束(1是,0否)。

为验证研究假说3.3,构建如下交互效应模型来检验:

(14)

(15)

其中,exporterskji和nexporterskji分别表示k城市j行业中i企业是否出口、非出口企业(1是,0否)。

三、实证检验

(一)基准回归结果

表3和表4汇报了假说1的检验结果。在控制城市和行业固定效应后,各模型中的p值以及准

R2均显示有效,表明模型设定合理。其中,表3第1列是Logit模型回归结果,第2列是Logit模型回归的平均边际效应结果,第3列是Tobit模型回归结果。表3的回归结果表明,在1%的置信水平下,制造企业实施数字化转型对企业创新有正向影响:在给定其他变量的情况下,随着数字化转型程度提高,无论是创新意愿还是创新强度都显著提高。因此,表3的回归结果支持了研究假说1:制造企业实施数字化转型会显著提高企业创新意愿和创新强度。

表3 基准回归结果

控制变量方面,人力资本、技术许可的回归系数显著为正,融资约束、所有制形式的回归系数显著为负,表明人力资本更优越、获得技术许可、融资难度更小的企业创新的意愿和强度更大。这些发现均与以往的一些研究结论基本一致。

表4结果支持了研究假说1:制造企业实施数字化转型会显著提升企业创新意愿,尤其是协作创新和模仿创新。这表现为:在第(2)、(4)、(6)列回归中,数字化转型的估计系数在1%的置信水平下显著为正,这说明在其他条件不变的情况下,随着数字化转型程度的提高,企业独立创新、协作创新以及模仿创新的意愿都提升了。第(4)列和第(6)列回归中数字化转型的估计系数值显著地大于第(2)列回归,这说明在其他条件不变的情况下,数字化转型对企业协作创新和模仿创新的促进作用要大于独立创新。

表4 数字化转型对企业创新模式的影响

(二)机制检验

表5汇报了假说2的检验结果。在控制城市和行业固定效应后,各模型中的p值以及准R2均显示有效,表明模型设定合理。表5结果支持了研究假说2:数字化转型通过吸收能力这个中介变量促进企业创新。这表现为:在第(4)列和第(5)列回归中,数字化转型的估计系数在1%的置信水平下显著为正,这说明在其他条件不变的情况下,随着数字化转型程度的提高,吸收能力也显著提高。在第(3)列和第(8)列回归中,吸收能力指标1和2的估计系数在1%的置信水平下显著为正,这说明在其他条件不变的情况下,吸收能力的提升会显著促进企业创新意愿和创新强度的提升。在控制了吸收能力这个中介变量后,第(2)列和第(7)列回归中数字化转型的估计系数值分别显著低于第(1)列和第(6)列回归,同时,数字化转型的估计系数的显著性水平也从1%降低到5%。这说明吸收能力是一个有效的中介变量。

(三)异质性影响

1.企业规模

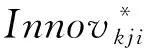

为验证假说3.1,根据《统计上大中小微型企业划分办法(2011)》(国统字〔2011〕75号)的划分标准,将样本企业划分为大型、中型、小型和微型四类,估计数字化转型对不同规模制造企业创新决策的影响。

从业人员采用2011年底企业正式全职员工人数指标;营业收入采用2011年企业总产品服务销售收入指标。

表5 机制检验结果

表6 大中小微型企业划分标准

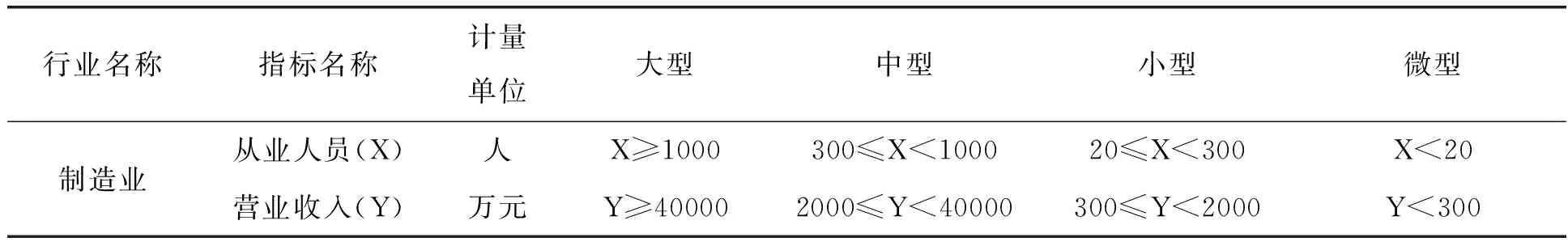

表7汇报了假说3.1的检验结果。在控制城市和行业固定效应后,各模型中的p值以及准R2均显示有效,表明模型设定合理。回归结果支持了研究假说3.1:与小微企业相比,数字化转型对大中型企业的创新促进作用更显著。这表现为:在第(1)列和第(2)列的回归中,大型企业与数字化转型交互项的估计系数值最大,中型企业次之,小微企业最小,这说明数字化转型对大、中、小、微型制造企业创新均有显著正向影响,其中对大型制造企业的创新促进作用最大,中型企业次之,小微企业最小。

与此同时,表7第(3)、(4)、(5)列汇报了数字化转型对不同规模制造企业创新模式的影响。回归结果依然支持了研究假说3.1:与小微企业相比,数字化转型对大中型企业的创新促进作用更显著。但是,第(5)列回归中,小微企业与数字化转型的估计系数值大于中型企业,这可能是因为:小微企业特别是微型企业融资难度很大,创新能力被严重抑制(Paunov & Rollo,2016),数字化转型为小微企业开了一扇连接外部资源的窗,显著地促进了小微企业尤其是微型企业的模仿创新。

表7 企业规模和数字化转型交互效应的结果

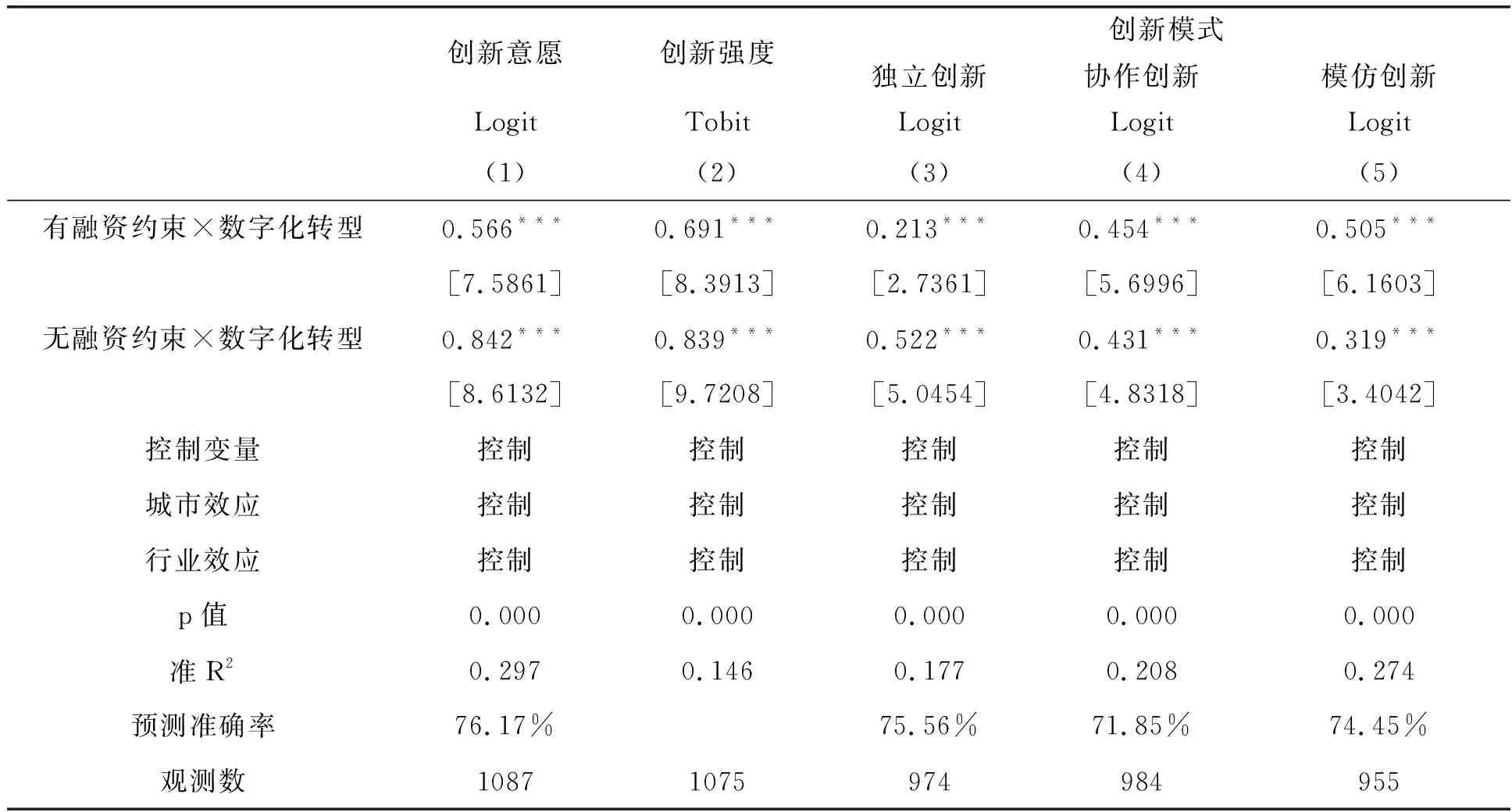

表8 融资约束和数字化转型交互效应的结果

2.融资约束

表8汇报了假说3.2的检验结果。在控制城市和行业固定效应后,各模型中的p值以及准R2均显示有效,表明模型设定合理。回归结果支持了研究假说3.2:与有融资约束企业相比,数字化转型对无融资约束企业的创新促进作用更显著。这表现为:在第(1)列和第(2)列的回归中,无融资约束企业与数字化转型交互项的估计系数值显著大于有融资约束企业。

与此同时,表8第(3)列、第(4)列和第(5)列汇报了创新模式选择方面的异质性影响:数字化转型对无融资约束企业的独立创新更显著,而对有融资约束企业的协作创新和模仿创新更显著。这表现为:第(3)列回归中,无融资约束企业与数字化转型交互项的估计系数值要显著大于有融资约束企业;第(4)列和第(5)列回归中尤其是第(5)列回归中,有融资约束企业与数字化转型交互项的估计系数值要显著大于无融资约束企业。这可能是因为:对于有融资约束的企业来说,其创新能力被严重抑制,协同研发是缓解企业融资约束的一种手段(鞠晓生等,2013;周开国等,2017)。

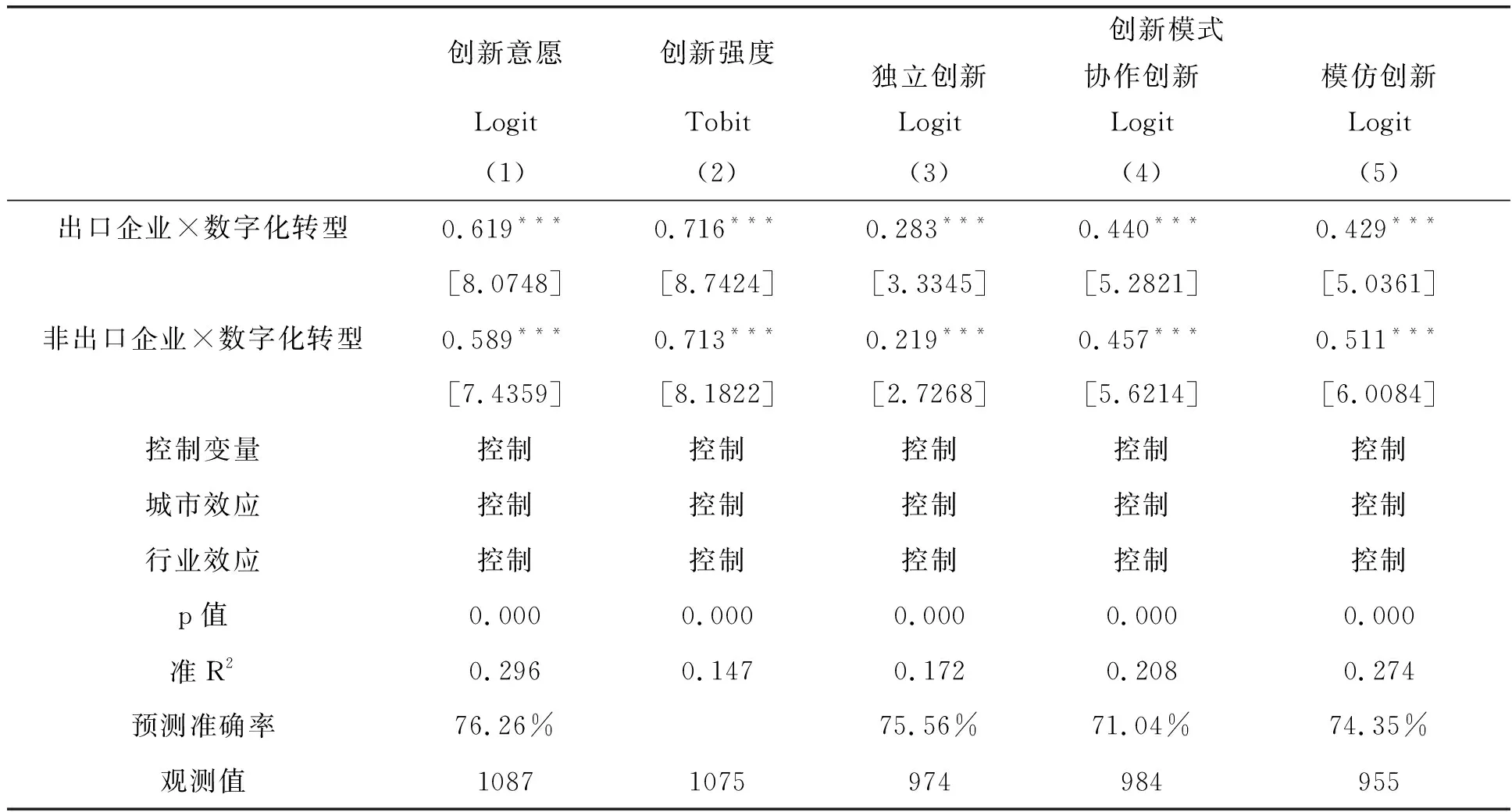

表9 是否出口企业和数字化转型交互效应的结果

3.是否出口企业

表9汇报了假说3.3的检验结果。在控制城市和行业固定效应后,各模型中的p值以及准R2均显示有效,表明模型设定合理。回归结果支持了研究假说3.3:与非出口企业相比,数字化转型对出口企业的创新促进作用更显著。这表现为:在第(1)列和第(2)列的回归中,出口企业与数字化转型交互项的估计系数值显著地大于非出口企业。

与此同时,表9第(3)、(4)、(5)列汇报了创新模式选择方面的异质性影响:与非出口企业相比,数字化转型对出口企业的独立创新更显著,而对非出口企业的协作创新和模仿创新更显著。这表现为:第(3)列回归中,出口企业与数字化转型交互项的估计系数值要显著大于非出口企业;第(4)列和第(5)列回归中尤其是第(5)列回归中,非出口企业与数字化转型交互项的估计系数值要显著大于出口企业。这可能是因为:一般而言,出口企业在企业生产率、资本密集度和人力资本等方面都优于非出口企业(Bernard、Jensen、Redding、Schott,2007)[49],因此,与非出口企业相比,数字化转型对出口企业的独立创新促进作用更大,而对非出口企业的协作创新和模仿创新促进作用更大。

表10 稳健性检验:不同估计方法和替换变量

四、稳健性检验

(一)不同估计方法

作为Logit和Tobit模型的对照,本文采用Probit和OLS方法分别对基准模型(1)和(2)重新进行回归,回归结果报告在表10的第(1)列和第(2)列。可以看出,Probit和OLS的回归结果均支持了本文的假说,在其他条件不变的情况下,随着企业数字化转型程度的提高,企业的创新意愿和创新强度均显著提升。

(二)替换变量

更换数字化转型的代理变量进行检验。采用ICT对五类核心业务支持程度的算数平均值作为数字化转型的替代变量1,采用ICT对五类核心业务支持程度的中位数作为数字化转型的替代变量2,表10的第(3)-(6)列汇报了替换变量后的检验结果,数字化转型的估计系数依然显著,结论未发生实质性改变。

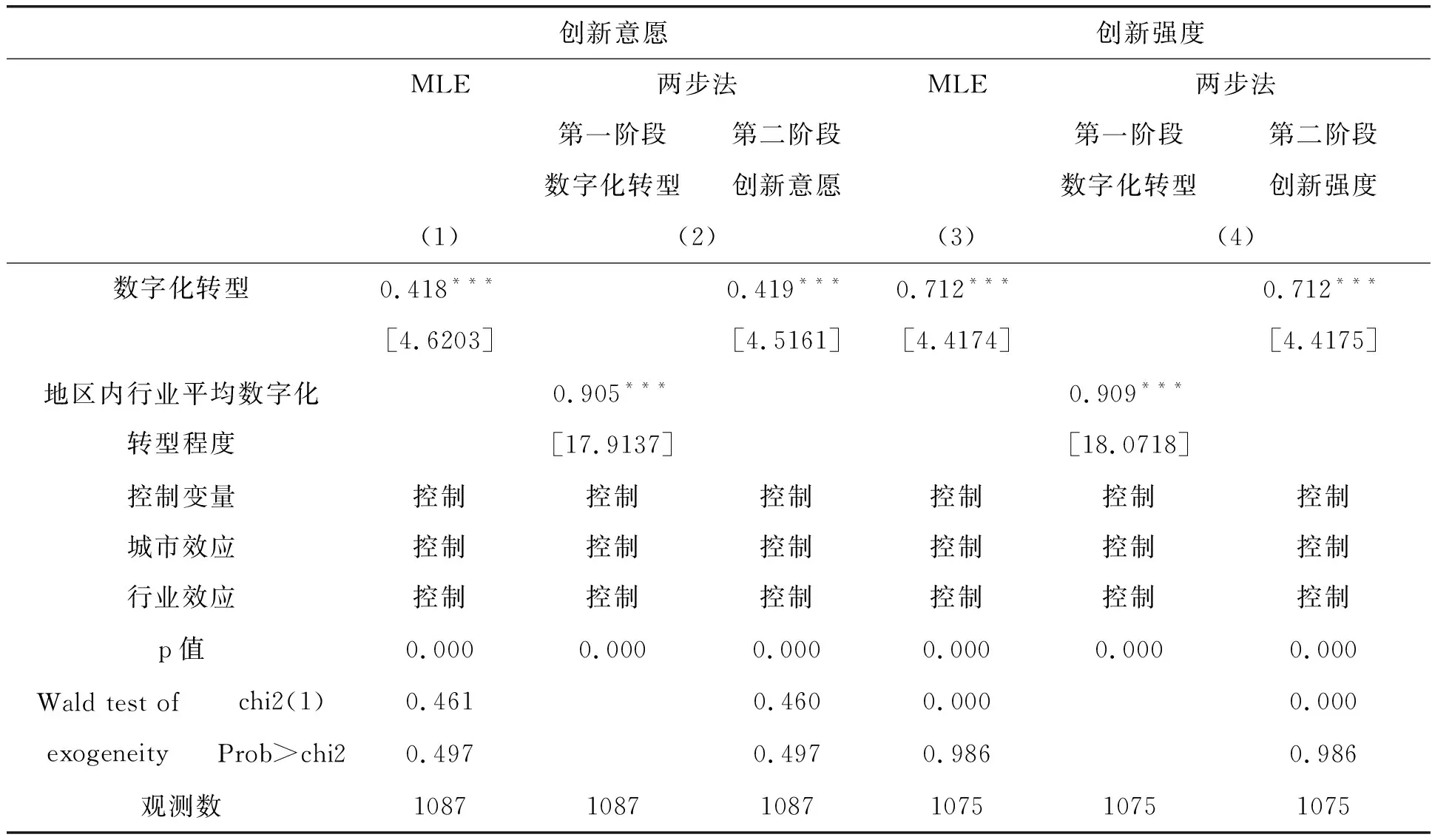

(三)内生性检验

尽管本文控制了企业特征、城市效应和行业效应,但由于可能存在的反向因果关系等,仍然可能存在内生性问题。一方面,企业为了提高创新绩效,会更倾向于进行数字化转型,以提高企业获取内部和外部信息,吸收并应用于商业目的的能力;另一方面,企业借助数字化转型提高创新绩效后,鉴于实施数字化转型有效帮助企业提高了吸收能力,企业有可能会进一步提升数字化转型程度。如果这一“逆向因果关系”存在,那么上文得到的结论将是有偏的。

表11 稳健性检验:工具变量回归

为稳健起见,本文借鉴余林徽、陆毅和路江涌 (2014)[50]的做法,选用地区内分行业的平均数字化转型程度作为单个企业数字化转型程度的工具变量,分别用MLE和两步法进行Probit和Tobit的工具变量回归。表11汇报了工具变量回归的检验结果。在第(2)列和第(4)列一阶段回归中,“数字化转型”与“地区内行业平均数字化转型程度”显著正相关,因而不存在弱工具变量问题。在第(1)列和第(3)列以及第(2)、(4)列二阶段回归中,对外生性原假设的Wald检验结果显示,p值为0.497和0.986,故可以接受原假设,认为“数字化转型”是外生变量。数字化转型的估计系数在1%的置信水平下显著为正,这说明在解决内生性问题后,结论依然稳健。

五、结论和政策建议

本文利用世界银行2012年中国企业调查数据,考察了数字化转型对制造企业创新决策的影响及其微观机制。归纳起来,主要有如下研究发现:第一,制造企业实施数字化转型会显著促进企业创新意愿和创新强度的提升,这一结论在变换估计方法、进行数字化转型变量替换以及解决内生性问题后依然稳健。第二,在给定其他变量的情况下,数字化转型对企业协作创新和模仿创新的促进作用要大于独立创新。第三,从影响机制来看,数字化转型通过吸收能力这个中介变量促进了企业创新。第四,从异质性影响来看,数字化转型对大中型企业、无融资约束企业以及出口企业的创新促进作用分别大于小微企业、有融资约束企业以及非出口企业。

本文在数字化转型与制造企业创新研究领域扩展了对企业数字化转型如何与创新和绩效相关联的理解。数字化为企业创新提供新动能(申俊涵,2019)[51],拥有数字能力是企业在未来的核心竞争力之一(张影,2019)[52]。传统企业进行数字化转型,逐步建立适应数字经济时代的企业形态,会显著促进企业获得可持续竞争优势——创新。在数字经济时代,不断推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合,推动传统企业进行数字化转型,能够促进企业创新,从而增强企业竞争力。