高中历史“家国情怀”素养培养探析

2020-11-10陈育

陈育

【摘要】高中历史教学要坚持素养立意,“家国情怀”素养是历史五大核心素养的情感归宿,在历史教学中通过活用教材、史料探究、预设情境、层层追问、评价创新等途径对教材进行二次加工,对教学过程进行系统优化,让静态的文字变得立体而丰盈,让烙印着“家国情怀”的历史人物和感人情境走进学生内心世界,滋养爱国主义情感,涵育“强国志,爱国心,报国行”,在潜移默化中洗礼学生的思想和灵魂,彰显立德树人的育人使命。

【关键词】高中历史;“家国情怀”素养;培养路径

【中图分类号】G633.51【文献标识码】A【文章编号】1992-7711(2020)30-007-02

“家国情怀”素养是历史五大核心素养之一。如何根据高中历史课程标准的要求,充分利用丰富的课程资源,通过灵活多样的教学方式,善用四个层次的素养评价,厚植学生爱国主义情感,弘扬民族传统文化,增强责任担当,涵育“家国情怀”素养,是我们在历史教学中应特别关注的问题。

一、培养“家国情怀”素养的意义

普通高中历史课程标准(中华人民共和国教育部制定,人民教育出版社2017年版)指出:家国情怀是学习和探究历史应具有的人文追求,体现了对国家富强、人民幸福的情感,以及对国家的高度认同感、归属感、责任感和使命感。

“家国情怀”是历史核心素养的价值目标,历史价值观素养是历史学科课程目标中的最高层级,是历史教育的根本旨归,在五大核心素养中居于核心地位。培养学生“家国情怀”素养是落实立德树人根本任务的历史学科要求,决定着人们的思想取向和行為选择,具有重要意义。

(一)培养学生国际视野、祖国情怀

家国情怀不仅强调对自己的国家、民族要有高度认同感和归属感,而且也强调对整个人类社会的前途和命运要有强烈的历史使命感和社会责任感。正如2013年,习近平主席首次提出构建人类命运共同体的倡议,中共十九大更是宣示了中国愿同各方推动构建人类命运共同体的真诚愿望。这种对自身、对家庭、对社会、对国家乃至对整个人类社会前途和命运所表现出来的深情大爱从哪里来?从我们的历史教育中来。同学们正是从历史学习中汲取了丰富的思想涵养,才凝炼了这种境界与追求。

(二)培养学生正确历史观与价值观

过去、现在、未来,历史时空紧密相连。高中历史教学要求学生不仅对历史事件的成因和背景有透彻分析和了解,更要认识到历史事件对当时及后世产生的深远影响。我们越是不断深化对历史的认识,越能清晰地把握人类历史发展的一般趋势和规律。比如人类历史的发展是从低级向高级、由简单到复杂发展的,尽管有困难曲折,但正义必将战胜邪恶、光明必将战胜黑暗也是普遍规律。这种认识将激励学生革新进取、勇往直前。

(三)倡导学生关心时势、经世致用

提高学生家国情怀素养,能增强学生的学习动力,使学生在思想上有远大的理想,在行为上努力实现自己的抱负。高中学段是学生身心走向成熟、思维逐渐定型阶段,学生通过历史学习、情感体验,能够将学习所得与家乡发展、国家繁荣紧密联系,立志为新时代中国特色社会主义建设、中华民族伟大复兴作出自己的贡献。

二、培养“家国情怀”素养的路径

(一)以教材为依托,活用课程资源

历史教材是历史课程资源的核心部分,是最基本也是最重要的课程资源,因此应该对教材本身进行充分地开发和利用,这是“家国情怀”素养培育的依托。

比如教育部新编2019年版高中历史必修教材《中外历史纲要(上)》,讲述中国古代、近代的发展历程,它本身就是一部波澜壮阔的中华民族起源、发展与抗争探索的历史,可以激发学生强烈的民族责任感和历史使命感,激发学生在危难时刻心系祖国、勇于担当的家国情怀。

第一课《中华文明的起源与早期国家》讲到夏朝时,我提出疑问:夏朝是否有据可查?学生根据教材答到二里头文化遗址,还有同学结合教材图片举例,二里头文化遗址有象征公共权力的宫殿建筑群;墓葬等级分化严重;具备成体系的国家机器;确立王位世袭制,这些都是国家才具有的特征。我继续引导:二里头文化遗存的地理位置正好与传说中夏朝都城阳城所在地大致重合,所以我们书本推断:二里头遗址很有可能是夏文化的遗存。教师继续提问:我们不能确凿地说二里头遗址就是夏朝文化遗存,但为什么能够非常确定地说殷墟就是商朝的遗址呢?学生答:因为殷墟出土了甲骨文(书本图片)。我趁机总结:这就是历史研究之“二重证据法”,当时的文献资料与现在的考古资料相结合,才能印证当朝的历史。通过对历史教材的充分使用,加上教师灵活引导,对史学研究方法的准确总结,让学生形成史料实证的历史思维,形成孤证不立、相互印证的逻辑思维,尤其是形成对中国早期国家的正确认识,激发探索历史、“实证中国”的满腔热情。

(二)情境教学,关注学生情感体验

开展家国情怀教育, 关键要关注学生的情感体验。南朝刘勰在《文心雕龙》中提到“情以物迁,辞以情发”。历史情境教学就是要在教学过程中,教师有目的地利用典型形象或创设生动具体的历史场景,以引起学生的态度体验,激发学生学习兴趣,从而帮助学生理解教材和历史现象,把认知活动和情感活动结合起来,促使学生心理机能得到发展。

教材中的历史知识和历史结论,比较抽象,有时很难引起学生的认同与共鸣。教师可以利用多种素材创设历史情境,让学生在特定的历史时空中感悟历史变迁,丰富情感体验。

情境教学的形式丰富多样,让人身临其境的视频,声情并茂的朗诵,冲击力强的场景图片,这些都能更好地带动学生回归历史现场,从历史事件中汲取历史经验和教训,从丰富的情感体验中影响生活,唤醒学生的情感需求,内化历史学科的家国情怀。

(三)史料探究,借自主学习升华学生思维

核心素养培养的对象是学生,学生在教学活动中的主体性能否有效发挥是关键。教材轻轻带过而学生感兴趣的内容,正是教师需要关注和解决的“知识灰色地带”。借助典型史料,打开探究性话题,层层深入,拓展学生历史思维。而学生可以通过模仿教师的分析模式去解决其他材料中的问题。比如关于苏联出兵中国东北,学生很感兴趣。在《红星闪耀中国》里有一段斯诺与毛泽东的对话,我展示出来:

斯诺:你想苏俄和外蒙古是否会卷入这场战争,是否会来帮助中国?在怎样的情势下,才有这种可能?

毛泽东:苏联当然也不是一个孤立的国家。他不能不顾远东的事态。它不能保持消极被动。它会坐视日本征服中国,把中国作为进攻苏联的战略基地?还是帮助中国人民抵抗日本侵略者,争取独立,同苏联人民建立友好的关系呢?我们认为苏联是会争取后一条途径的。

——斯诺:《红星闪耀中国》

教师启发:为什么毛泽东那么肯定苏联不会坐视日本侵略中国不管?(引导学生根据材料概括信息,得出结论。)从实际情况来看,苏联出兵中国东北还基于那些因素?学生展开激烈的讨论。

教师补充史料:

苏联出兵中国东北,条件:1.外蒙保持独立;2.大连商港必须国际化,苏联在该港口的优越权必须得到保证,苏联租用的旅顺港为海军基地必须被恢复;3.中东和南满铁路必须由苏中合营(其实是苏联控制)。

——根据《苏美英三国关于日本的协定》整理

教师总结:1.毛泽东看到,如果日本征服中国,中国将成为日本进攻苏联的一个战略基地,对苏联尤其是苏俄构成实际的威胁。2.从实际情况来看,苏联出兵中国东北,既有与中国地理位置关系的考量,更有实际利益的考量。;

设计意图:客观看待苏联出兵中国的史实。我们在感谢苏联伟大的国际主义精神的同时,也应带着多角度冷静的态度看待苏联出兵中国东北的意义。更激起学生对先辈们自力更生、英勇抗战而敬意。

(四)层层追问,以问题教学激发学生爱国情感。

运用问题设计开展教学,关键是教师必须在分析教材和学情的基础上,设计出利于启迪学生思考、富有逻辑层次的系列问题,引出由浅入深的教学内容,给学生以认知和情感上的挑战,引发学生深度学习。“抗日战争”中“论持久战”是一个难点。我继续引用毛泽东的话:

毛泽东:“这要看中国人民的民族统一战线的力量,要看中国和日本国内的许多的决定性因素,要看国际对华援助的程度以及日本内部革命发展的速度而定。但是,如果这些条件不能实现。那么战争会是很长久的,但到最后,日本还是要被打败,只不过牺牲重大,全世界都要经历一个痛苦时期。”;;;;;

——斯诺:《红星闪耀中国》

连发三问:追问1:根据材料,毛泽东对战争的思考考虑到那些因素?(国内民族统一战线的程度;国际援助;日本内部革命的因素。)

追问2:这些不同的因素会带来什么不同的战争结果?

(很快取得胜利;或者持久战。)

追问3:斯诺写这本书是在1936年西安事變爆发前期,全民族抗战还没有开始,毛泽东这样的思想给你带来什么启示?

引导总结:体现了毛泽东作为一代伟人、共产党的领导人,在当时革命形势严峻的背景下,他有冷静的头脑,睿智的眼光,尤其是他没有盲目乐观,也没有消极懈怠,而是客观分析形势,做出冷静的判断。这样的临危不乱、全局观念值得我们学习和思考。他不愧是一代伟人!也体现了毛泽东思想的伟大!

设计意图:通过史料与学生思维的对比,引导学生全面了解和分析抗战形势,认识到相持阶段的到来是战争发展的结果,但在战前对形势准确的判断,说明了毛泽东等领导人前瞻性的眼光。

(五)善用素养评价,推动思维进阶。

最后,对学生的学习质量评价,如果能够与历史核心素养水平划分相融合,强化学生的实际获得,那就体现了教学如何培养学生历史学科核心素养的直接效果。

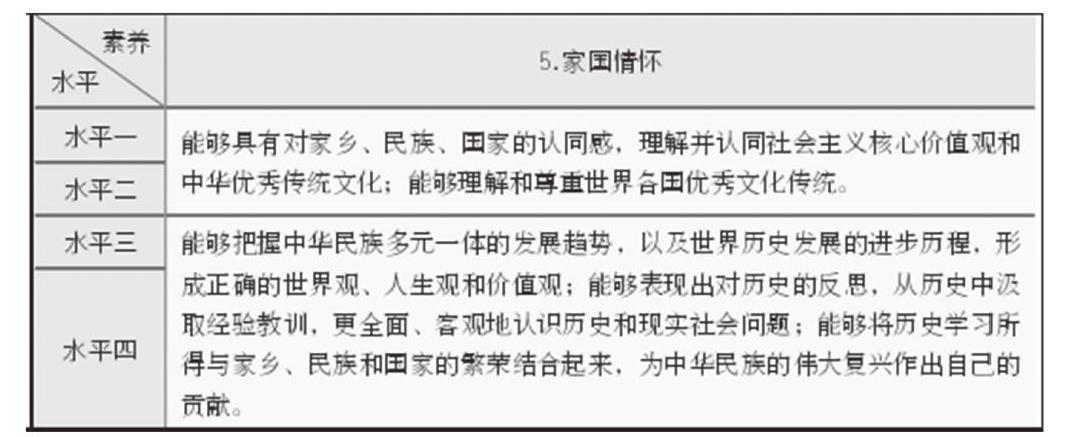

关于家国情怀的历史核心素养水平划分 ,如下表:

仍以《抗日战争》为例,学生课后反思总结:能认识到抗日战争胜利的意义,是近代以来中华民族第一次取得完全胜利的反侵略战争和民族解放战争;它促进了中华民族的觉醒和团结,弘扬了以爱国主义为核心的伟大民族精神。这是达到水平1和2.学生进一步理解:它是世界反法西斯战争的重要组成部分,是世界反法西斯战争的东方主战场。中国抗战的胜利创造了半殖民地半封建的弱国打败帝国主义强国的奇迹,它鼓舞了殖民地半殖民地国家人民争取民族独立和解放的斗争。这是达到水平3。如能进一步反思:前车之覆,后车之鉴,当时的爱国就是抗战,现在建设新时代中国特色社会主义,拥护祖国统一,是新时期爱国主义的主题。此外,新时代对待中日关系,不能失去理性,不能逾越法律底线。理性爱国,是一种胸襟,是一种对民族负责的态度。我们应理性表达爱国诉求,把强烈的爱国情感转化为刻苦学习的不懈动力,努力促进社会和谐。此则达到水平4.

三、效果与反思

家国情怀作为一种深层次的情感归依, 必须由“学生”这个学习主体自己去建构, 通过多种途径,学生家国情怀素养的培养体现出一个量变到质变、逐渐积累顿悟的过程。他们更深层次地理解家国情怀的内涵,不局限于爱国主义,更拥有走向世界、站在世界高位拥抱中国的博大胸怀。他们更深情投入历史课堂的学习,对历史基础知识的把握,对历史逻辑思维的运用,更好地促进身心健康成长。他们更有责任意识、使命担当,把家国情怀、公民素养“勤于学、 敏于思、躬于行”,自觉生成日常“报国行”,这正是历史核心素养培养的意义所在。

在教学实践中,我们还要不断减少教学目的功利化,家国情怀的培养无法用考试和分数衡量,它需要利用多种资源,加深情感体验,引起心灵共鸣,内化精神世界;不断减少教学方法的简单化,避免生搬硬套、避免流于形式;不断减少教学内容的片面化,家国情怀没有量化的知识标准,教师应深入挖掘历史教材,善用历史细节,塑造“立体”课堂,彰显历史学科育人的华彩。

【参考文献】

[1]中华人民共和国教育部.普通高中历史课程标准[S].北京:人民教育出版社,2017:5.

[2]徐蓝,朱汉国.普通高中历史课程标准(2017年版)解读:高等教育出版社,2018年:61.

[3]教育部:中外历史纲要(上)[M].北京:人民教育出版社,2019:5.

[4]刘尚忠:初中历史教学中情境教学的应用研究[J].课程应用研究,2020(26):89.

[5]中华人民共和国教育部.普通高中历史课程标准[S].北京:人民教育出版社,2017:71-72.