数学拓展:开展数学深度学习的有效路径

2020-11-09陈惠芳

陈惠芳

摘 要: 教材是呈现数学知识的重要载体,是传递数学思想和方法的主要路径。如果我们在解读教材例题、分析课后习题时,适时进行数学拓展,延长学生的学习视线。那么,无疑会帮助学生聚焦核心知识,促进学生深度学习。让学生优化认知结构,建立数学模型,丰厚数学活动经验,掌握解决问题的路径和方法,从而提高分析问题和解决问题的能力和水平。

关键词:数学拓展;深度学习;数学思维

关于深度学习的理解,黎加厚教授认为:“深度学习是在理解学习的基础上,学习者能够批判性地学习新的思想和事实,并将它们融入原有的认知结构中,能够在众多的思想间进行联系,并能够将已有知识迁移到新的情境中,做出决策和解决问题的学习。”在小学数学教学中,我们要适时进行数学拓展,延长学生的学习视线,帮助学生聚焦核心知识,促进学生深度学习。

一、从例题处拓展,由“定数”到“变数”,优化认知结构

很多教师认为“教材无非是个例子”。但是,从教学实践看,苏教版小学数学教材是由一大批数学专家、数学名师精心编撰而成的,教材选用多少个例题、多少个习题,安排什么内容的思考题等,都是经过认真研究、反复权衡的。因此,教材是呈现数学知识的重要载体,也是传递数学思想和方法的主要路径。对教材所选用的例题,我们决不能简单处理,既不能按部就班地简单教学,也不能“视而不见”,随便更换教材例题,而应该在认真解读教材的基础上,以教材为蓝本,进行精加工,让例题由薄变厚,帮助学生不断优化认知结构。

例如:苏教版小学数学教材五年级上册用“一一列举”的策略解决实际问题(如上图),笔者教学时采用了以下四个步骤,对例题进行了适度拓展。

1.问题导学,自主学习。教师要求学生独立思考:王大叔用22根1米长的木条围一个长方形花圃,怎样围面积最大?

2.分享交流,有序思考。教师先邀请几个学生上台,分享自己的想法,进行反馈,并通过比较突出有序思考,做到不重复不遗漏。

3.数形结合,寻找规律。教师出示课件,帮助学生理解怎样通过一一列举的方法,找到长方形的长与对应的宽,求出这个花圃的面积(如下表)。教师让学生观察:有什么发现?

[长方形的长(米) 10 9 8 7 6 长方形的宽(米) 1 2 3 4 5 面积(平方米) 10 18 24 28 30 ]

通过数形结合,比较观察,初步得出:长方形的周长一定时,当长与宽越接近,长方形花圃的面积越大。

4.适度拓展,变式练习。王大叔用24根1米长的木条,靠一面墙围成一个长方形花圃,想一想,怎样围面积最大?(长与宽取整米数)

[长方形的长(米) 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 长方形的宽(米) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 面积(平方米) 22 40 54 64 70 72 70 64 54 40 22 ]

教师组织学生认真觀察:现在又有什么发现?

相互交流后,有的学生开始质疑:现在怎么不是“长与宽越接近时,长方形花圃面积越大”?

教师组织学生进行两种情况的比较,再次观察。

学生交流后得到:当周长一定,一面靠墙时,如果长是宽的2倍,花圃的面积最大。

基于上面的教学思考,可以发现,教师从教材出发,进行适当的拓展训练,在用一根定长的线段围一个长方形时,有可能直接围成几个不同的长方形,这时“长与宽越接近,面积越大(正方形面积最大)”,而用这根定长的线段一面靠实物(墙壁)去围不同形状的长方形时,“长是宽的2倍时,面积最大”。这样的比较观察、探索发现,由浅表的学习转向深层理解,帮助学生充分掌握一个面积最大的长方形的内在规律,而不是简单地得出一个规律,从而丰富了教材内涵,帮助学生主动优化认知结构。

二、从例题处拓展:由“个”到“类”,建立数学模型

纵观苏教版小学数学教材,每一个例题所承载的知识点,都是按照一定的学习规律、逻辑规律,从易到难,呈螺旋上升的趋势。在教学时,教师不妨从例题延伸开去,拓展相关内容,把一个个的知识点整合成一类知识点,从而建立数学模型,帮助学生打破思维定式,深入理解和掌握知识,培养学生灵活运用知识的能力,提高学生分析问题和解决问题的能力和水平。

例如:教学苏教版小学数学五年级下册“列方程解决实际问题”时,教师分四个层次进行教学。

1.问题导学,自主学习。借助导学单,学生独立完成第1题和第2题。

2.交流助学,揭示主题。学生利用旧知,独立解答上面两道题。相互交流后,教师出示学生改编题:一辆客车和一辆货车同时从相距540千米的两地出发,相向而行,经过3小时相遇。客车的速度是95千米/时,求货车的速度是多少?有的学生改编的是:求客车的速度是多少?

教师启发学生利用线段图来理解题意,找出题中的数量关系,独立解答。

教师启发引导学生观察改编的题目:它们所求问题各不相同,但什么没有变?

教师进一步追问:这3个题目,除了数量关系相同,它们还都是同时出发,最后都是相遇,但现实生活中所有的行程问题一定都是同时出发、相向而行吗?最后都是相遇的吗?

3.改编例题,深化理解。教师出示下面一组题,不计算,观察思考。

(1)一辆客车和一辆货车同时从相距540千米的两地出发,相向而行。客车的速度是95千米/时,货车的速度是 85千米/时。几小时后两车相距360千米?

(2)一辆客车和一辆货车同时从相距540千米的两地出发,相向而行。客车的速度是95千米/时,货车的速度是 85千米/时。几小时后两车还相距360千米?

(3)一辆客车和一辆货车同时从相距540千米的两地出发,相向而行。客车的速度是95千米/时,货车的速度是 85千米/时。几小时后两车又相距360千米?

通过题组的形式,教师让学生观察、比较、发现,这3道题有什么相同之处,有什么不同之处?列的方程式是一样的吗?从而进一步理解行程问题的特点,掌握它们的解题规律。

4.由“个”到“类”,顺利建模。在此基础上,教师出示下面几道习题,不要求学生计算,让他们列出方程式即可。

(1)妈妈买了一些苹果和梨,一共用去20元,苹果4千克,每千克3元,梨2千克,每千克多少元?

(2)小张和小李用25分钟合打了一篇6000字的稿件,小张平均每分钟大约打130个字,小李平均每分钟大约打多少个字?

(3)李大伯用64米长的篱笆围了一个长方形的菜地,如果这块菜地的长是19米,那么,它的宽是多少米?

学生交流后,教师要求他们再次观察:它们有什么相同的地方?

渐渐地,学生发现,这些题目里所讲的事情,打字、围长方形、买苹果和梨……虽然与行程问题好像无关,但是透过现象看本质,其实它们都是行程问题衍生出来的子问题。 因此,从例题处拓展,通过回顾旧知—提出问题—尝试探究—观察比较—反馈建模—符号表示,可以提炼出“行程问题”这一类题的基本解题模式:甲路程+乙路程=总路程,或者(甲速+乙速)×相遇时间=总路程。

更为一般地,从小学一至六年级的学习内容来看,像这样从教材例题出发,由“个”到“类”,建立数学模型的类型还有很多。这样从“同一类型组合”的拓展延伸,既增加了教材例题在单元教学或者整本书教学中的分量。而且,有层次的拓展练习有助于学生去情境化,摒弃非本质属性,聚焦知识本源,从点状思维到类状思维,积累了丰富的数学活动经验,沟通前后知识之间的联系。

三、从例题处拓展,由“一”生“三”, 发展数学思维

建构主义认为,学习不仅仅是知识的传递,而且是学习者建构自己知识经验的过程,这种建构是通过新旧知识经验之间的双向的、反复的相互作用而实现的。在传统的数学课堂中,对于新课学习,教师总习惯于例题教学—模仿练习—巩固深化—布置作业。学生熟悉了这样的套路,久而久之,对新课的学习也就索然无味。可喜的是,新课改背景下越来越多的教师通过认真研读教材,跳出了原有的教学框架,创设有效的教学情境,设计了富有挑战性的探究任务,由“一”生“三”,让学生在课堂上开展深度学习,有力地促进了数学思维的发展。

例如,一位教师在复习苏教版数学六年级上册“分数、百分数应用题”时,先出示“解决问题的策略”中的一道例题:

星河小学美术组男生人数占总人数的[25,]已知女生人数为21人,男生有多少人?

教师先让学生回顾旧知,思考问题:解决分数、百分数应用题时,可以分哪几步进行?要注意些什么?教师依次板书:理解题意—分析数量关系—列式解答—检验,写上答句。

接着,学生用已有的知识经验来解决问题,然后小组同学进行交流。教师选择几个学生上台讲解,让学生说一说运用了哪些策略来进行解答。

从学生分享的作品中(图略),我们可以看到,大部分学生采用了画图的策略来做,有一部分学生用转化的策略来做,还有一部分学生用方程来做。观察比较后,教师追问:我们在解决分数、百分数的实际问题时,究竟选择怎样的策略比较好呢?

学生独立思考,师生一起梳理,解决分数、百分数应用题时,我们可以根据题目所呈现的信息,灵活选择解题策略列式解答。接着,教师又出示了下面一组题:

(1)学校六年级生物小组养了120只黑兔,是白兔只数的[45],白兔养了多少只?

(2)学校六年级生物小组养了120只黑兔,白兔的只数是黑兔只数的1.25倍(125%),白兔养了多少只?

(3)学校六年级生物小组养了一些白兔和黑兔,黑兔与白兔只数的比是4∶5,黑兔是120只,白兔养了多少只?

学生在解答这组题时,一方面重温了小学阶段学过的解决问题的“画图、列表、转化”等不同策略;另一方面,在六年级的复习课中,教师没有进行题海战术,而是让学生认真比较这组题的不同之处,进行解题后的反思。有的学生认为,平时解决问题时,我们要认真看清条件和问题的表述,有的题目表述不同,其实意思是一样的;有的学生认为,选择什么策略,应该从简单的想起;有的学生认为,同一个题目,无论条件多么复杂,关键要找到对应的等量关系,再选择适当的策略解答。

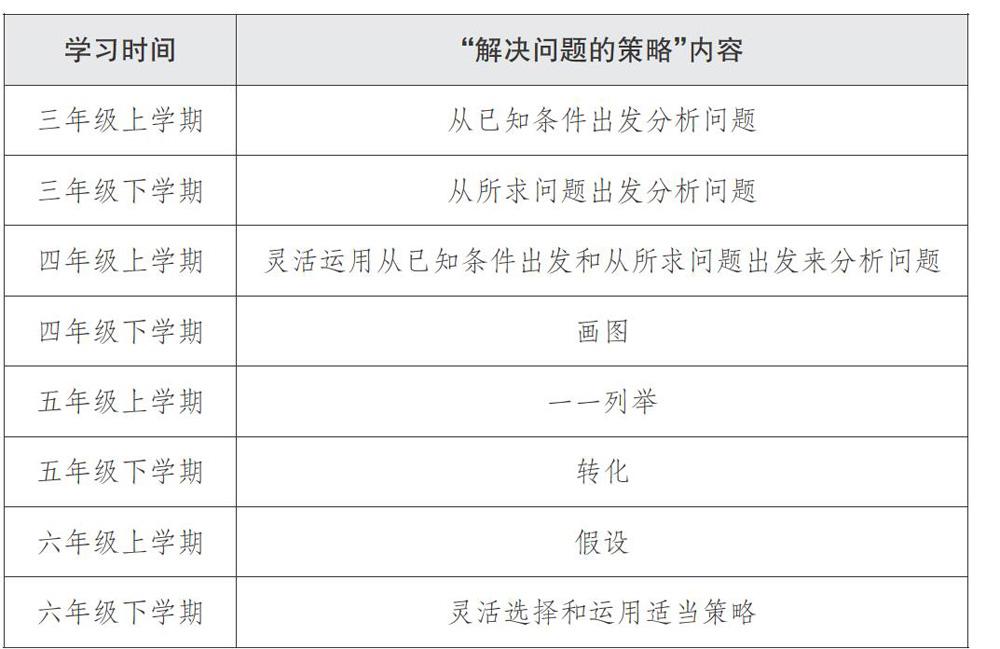

从上面的教学设计流程来看,教师从教材例题处拓展开来,利用题组练习,帮助学生认真梳理苏教版小学数学从三年级到六年级所涉及的解决问题的相关策略(以2019年为例),如下表所示。

[学习时间 “解决问题的策略”内容 三年级上学期 从已知条件出发分析问题 三年级下学期 从所求问题出发分析问题 四年级上学期 灵活运用从已知条件出发和从所求问题出发来分析问题 四年级下学期 画图 五年级上学期 一一列举 五年级下学期 转化 六年级上学期 假设 六年级下学期 灵活选择和运用适当策略 ]

可见,这样的复习教学,有效促进了学生与学生之间的对话,帮助学生自觉反思策略形成過程,对解决问题采用什么策略进行深度研究,帮助学生由“一”生“三”,引导学生在举例、画图、列表等不同策略的比较中,实现数学学习从“知其然”到“知其所以然”的提升,更重要的是,让学生丰富解决问题的学习经验,深度体悟解决问题的数学思想和方法。

当下,培育和发展学生的学科关键能力,提升学生的学科素养成为一线教师的追求。教学中,我们要从教材出发,认真研读,多元解读,从教材例题处适度拓展,优化、组合、重构、创生学材。教师还要优化课堂教学结构,突出核心内容,真正站在学生的角度来思考教学,激发学生的学习兴趣,让学生体验解决问题的多样性和丰富性,变枯燥的知识学习为主动的探究行动,并形成不同层次的数学思考力,提升学习力。

(作者单位:江苏省张家港市梁丰小学)