基于CHILDES语料库的3

——6岁维吾尔族儿童汉语语用交流行为的分化发展研究

2020-11-03辛宏伟王玉琼

辛宏伟,王玉琼

(1.苏州科技大学 教育学院,江苏 苏州 215009;2.华东师范大学 思勉人文高等研究院,上海 200062)

一、问题提出

在早期语言习得中,儿童需要不断地在交流情境中练习和使用语言,才能学会如何正确地运用语言。儿童语用交流行为研究主要探讨儿童在与他人互动时学会表达交往意图和掌握交往意图的类型。20世纪70年代,人类生命早期出现的语用交流行为开始引起儿童语言研究领域的关注,研究者发现婴儿即已具有一定的交往倾向,婴儿会尝试通过动作、声音、表情等与周围的人进行交往,但这一阶段的研究主要是对个别儿童在自然情境中语言交流行为进行观察和记录,研究的样本量较为有限[1]95。20世纪80年代,基于计算机采集、存储语言资料的语料库研究方法开始出现,解决了以往自然情境下儿童语言研究中存在的样本量较小的问题。卡内基梅隆大学的Mac Whinney B.和哈佛大学的Snow C. E.率先建立国际儿童语言研究数据库,开发完善了国际儿童语言资源交换系统CHILDES(Child Language Data Exchange System)[2-3]。CHILDES主要包括编辑符合语料库格式要求的子系统CHAT和进行儿童语言编码和运算的子系统CLAN,研究者可以将儿童语言以一定的格式输入,并根据需要进行编码和计算。

20世纪90年代,哈佛大学的Snow C. E.和Ninio A.设计了用于研究儿童语用交流行为的分析工具INCA-A(Inventory of Communicative Act-Abridged,中文称为“交流行为目录简略本”)[4]。在0——3岁美国儿童母语语用交流行为发展研究中,Snow C.E.等根据CHILDES系统的要求,收集转录形成了0——3岁美国儿童英语口语语料库,并运用INCA-A的框架对该语料进行了语用交流行为层面的编码和分析[5]。2001年,我国学者周兢借助CHILDES系统,使用INCA-A对0——3岁中国汉族儿童汉语语料库进行编码分析。对比Snow和周兢的研究发现,我国汉族儿童与美国儿童的母语语用交流行为呈现相似的发展特征,即儿童的语用交流类型随年龄增长不断增加,清晰度亦不断提升,并存在跨文化、跨语言的核心言语倾向类型[1]105-108,[5]。而有关儿童第二语言语用交流行为的研究发现,儿童第二语言语用交流的形式随年龄增长不断得到拓展,语用交流功能呈现日益丰富的发展状态[6]102-113,[7]85。在学习第二语言的初期,为儿童创设良好的第二语言学习环境,儿童用2——3年的时间能基本掌握第二语言语用交流形式[8]。然而,这些研究主要基于自然状态下的个别观察,研究样本较少,且语料无法共享。近年来,将CHILDES运用于儿童第二语言发展方面的研究已经逐步深入,已涉及英语、荷兰语、德语、俄语、法语、葡萄牙语等语种,在研究内容方面,主要从词汇、语法、语用范畴展开,涉及儿童第二语言读写能力、第一语言和第二语言的交互影响等内容[9]。

在儿童语言研究中,尽管语用交流行为已经成为研究者们关注的重要问题,我国学者对汉族儿童早期汉语语用交流行为也进行了相关研究[1]94-121,[10],但对少数民族儿童学习汉语的研究数量仍然有限,特别是对少数民族儿童汉语语用交流行为方面的研究还比较缺乏。本研究收集互动交流情境下3——6岁维吾尔族儿童汉语语料,根据国际儿童语言资源交换系统CHILDES要求的格式录入,形成3——6岁维吾尔族儿童汉语学习语料库,运用INCA-A对语料库中的语料进行语用层面的编码和分析,探索新疆维吾尔族学前儿童汉语学习中语用交流行为内部的发展次序和分化发展状况,揭示维吾尔族学前儿童汉语语用交流行为的内部发展特征,并依此提出促进新疆维吾尔族学前儿童汉语交流能力发展的建议,以期为新疆少数民族学前教育质量的提高提供实证研究的数据。

二、研究方法

本研究主要运用语料库研究方法,即利用国际儿童语言资源交换系统CHILDES进行语言资料的收集、转录和分析。

(一)研究对象

本研究抽取了新疆5所城市公立双语幼儿园的80名维吾尔族儿童作为研究对象。具体抽样方法如下:(1)通过前期的对话交流,选取的儿童听觉和发音无任何障碍,按年龄分为3岁组(36个月)、4岁组(48个月)、5岁组(60个月)和6岁组(72个月),组内儿童年龄上下浮动2个月。(2)抽取20个民汉混合班,每班随机抽取4名维吾尔族儿童,男女各半,班级中以汉语教学为主。(3)所抽取的儿童在家庭和社区生活中使用维吾尔语,在幼儿园学习汉语,且幼儿园是其汉语学习的主要场所,其汉语学习的起点时间均是3岁进入幼儿园时。

(二)语料收集、转录与编码

本研究使用录像的方法收集语料,设计了维吾尔族儿童与教师互动的自然情境,在30分钟内,教师和儿童一边玩玩具一边用汉语进行自然交流。之后,研究者将录像中维吾尔族儿童在互动过程中产生的口头语言和身体语言使用文字进行了记录,根据CHILDES的子系统CHAT的文件格式要求进行录入;对语料库中维吾尔族儿童的所有口头语言和身体语言的文字记录进行标记,并转换为可在CLAN中运行的文本文件格式,从而形成了3——6岁维吾尔族儿童汉语语料库,研究共获得语料约38万字。

研究沿用INCA-A中文版语用分析框架[1]122-124进行编码分析。在INCA-A中,儿童语用交流行为包括言语倾向、言语行动和言语变通三个层面,研究中3——6岁维吾尔族儿童的所有汉语语料均在这三个层面进行了编码。

(三)语料分析与处理

使用CHILDES系统中的CLAN对编码后的语料进行运算,之后用SPSS 22.0对数据进行分析。

三、研究结果

本研究通过考察3——6岁维吾尔族儿童汉语言语倾向、言语行动和言语变通各类型的使用情况(1)主要考察两种统计数据:使用比例和使用率。前者观察某一年龄组儿童使用某种言语倾向、行动、变通类型的人数占本组儿童总人数的比例;后者观察某一年龄组儿童使用某种言语倾向、行动、变通类型的次数占本组儿童使用言语倾向、行动、变通各类型的总次数的比例。,揭示在汉语学习初始阶段维吾尔族儿童汉语语用交流行为的内部发展状况。

(一)3——6岁维吾尔族儿童汉语言语倾向类型的发展与分化

言语倾向作为反映交流者在社会交互层面交流意图的指标系统,考察说话者对言语情境功能的认知,以及互动双方共同指向的言语交流情况。INCA-A中有22种言语倾向类型(2)INCA-A中22种言语倾向类型具体符号和释义如下:元交流系统中,DCC指谈论某个词语的表达,DHA指引起听者对于物或人的注意,DCA指交流中对自己的非言语行为的解释,SAT表明说话的人正在关注听者,CMO指使用话语或者动作对交流另一方表示抚慰;讨论系统中,DJF指谈论交流双方现在关注的事物,DSS指谈论交流者自己的所思所想和情绪状态,DRP指谈论与现在相关的事物,DFW指谈论交流者头脑中想象的事物,DNP指谈论不在眼前的事物,DRE指谈论刚才发生的事情,DHS指讨论听者的想法和情绪;协商系统中,NIA指协商正在发生的事情,NFA指协商未来发生的事情,NFW指协商头脑中想象的事物,NCS指协商交流双方相同的观点或者不同观点,PSS指协商交流中物品归谁所有;标记系统中,MRK指表达感谢、道歉等社会化情绪,PRO指在玩玩具或进行游戏中出现的一些声音;其他,YYY指听者不明白的语言,TXT指朗诵或背诵书上的语言,SDS表明说话者在表达一些不是指向听者的言语。,分为讨论、协商、标记和元交流4个主要系统[10]。

1. 3——6岁维吾尔族儿童汉语言语倾向类型的发展次序

语料分析中维吾尔族儿童出现了17种汉语言语倾向类型,我们从维吾尔族儿童互动交流中汉语言语倾向类型的使用人数比例方面,对这些言语倾向类型的使用起始时间及发展次序进行了分析(见表1),研究发现:

第一,指向交流中讨论情境的讨论系统发展最早。研究发现,维吾尔族儿童讨论系统的言语倾向出现的次序存在差异。3岁已可使用DJF、DSS、DRP、DFW和DRE。4岁出现了DNP。DHS没有出现。由此可以发现,维吾尔族儿童出现较早的是对交流双方现在关注的事物的讨论,然后是对头脑中想象的事物的讨论,最后讨论的是不在眼前的事物。从讨论类型出现的次序来看,存在一个由近及远、由简单到复杂的发展过程。

第二,指向交流双方的商议情境的协商系统,要比讨论系统发展得晚。维吾尔族儿童协商系统中3岁已可使用NIA。4岁出现了NFA和NFW。NMA、NCS和PSS未出现。总体上,协商系统对于儿童的主动交流能力和社会交往能力的要求更高,因此维吾尔族儿童使用协商系统进行交流出现的时间较晚。

第三,标记系统和元交流系统陆续出现。标记系统关注交流者在交流情境中的非言语行为和社会化情绪或事件的表达。标记系统内部,3岁维吾尔族儿童出现了PRO。4岁出现了MRK。元交流系统指向交流者对自身的汉语交流功能的意识。维吾尔族儿童在3岁已可使用DCC、DCA、DHA和SAT。CMO未出现。此外,除了4个主要系统的言语倾向类型之外,3岁阶段维吾尔族儿童还出现了2种其他言语倾向类型,包括YYY和TXT。SDS未出现。

表1 3——6岁维吾尔族儿童汉语言语倾向类型的使用比例

2. 3——6岁维吾尔族儿童汉语言语倾向类型的分化发展

结合言语倾向类型的使用比例和使用率,我们探讨不同年龄阶段维吾尔族儿童汉语言语倾向各类型的分化发展状况。

从表1和表2的数据可看出,维吾尔族儿童汉语言语倾向类型出现了分化发展趋势。第一,DJF是使用比例和使用率最高的言语倾向类型,值得关注的是,DJF是维吾尔族儿童汉语言语交流中的主要类型,但其使用率却从3岁阶段的75.4%逐步下降到6岁阶段的51.5%,这与互动交流中教师的主导地位有关,3岁阶段教师更多地引导儿童讨论当前关注的玩具或图书的颜色、形状等特征,随着儿童年龄增加,教师更多地引导儿童谈论不在眼前的事物和想象中的事物等。第二,讨论系统中,使用人数比例不断增加的类型是DFW、DRE和DNP,其中使用DFW的人数比例从3岁阶段的5%增加到100%,使用率从0.13%上升到22.6%。这一结果说明,3——6岁维吾尔族儿童在相对复杂的语用功能情境中运用汉语进行讨论的能力不断提高。另外,使用DSS的人数比例从3岁阶段的90%增加到6岁阶段的100%,其中在4岁和5岁阶段有下降的趋势,其使用频率也呈现逐步下降的趋势,这可能与互动交流中教师所提的问题具有一定的关系。第三,3岁之后维吾尔族儿童越来越多地使用DHA、DCC和NIA,反映了维吾尔族儿童对自己所表达的汉语语言本身用于交流的意识逐步增强,同时与互动交流对象共同协商的能力有所提高。第四,3——6岁阶段维吾尔族儿童个别言语倾向类型如DSS、DRP、DRE、PRO的使用比例和DCC、DHA、DCA、SAT、DSS、DRE、NIA、NFA、PRO的使用率未呈现持续增长或减少的趋势,出现了年龄间的波动现象,可能与互动交流情境、横断取样和儿童语言发展的个别差异有关。

表2 3——6岁维吾尔族儿童汉语言语倾向类型的使用率

(二)3——6岁维吾尔族儿童汉语言语行动类型的发展与分化

言语行动水平是考察说话者使用言语形式来表达交流意图的状态的。言语行动类型分为问答、指令、表述、标志、评估和元语言等系统[10]。

1. 3——6岁维吾尔族儿童汉语言语行动类型的发展次序

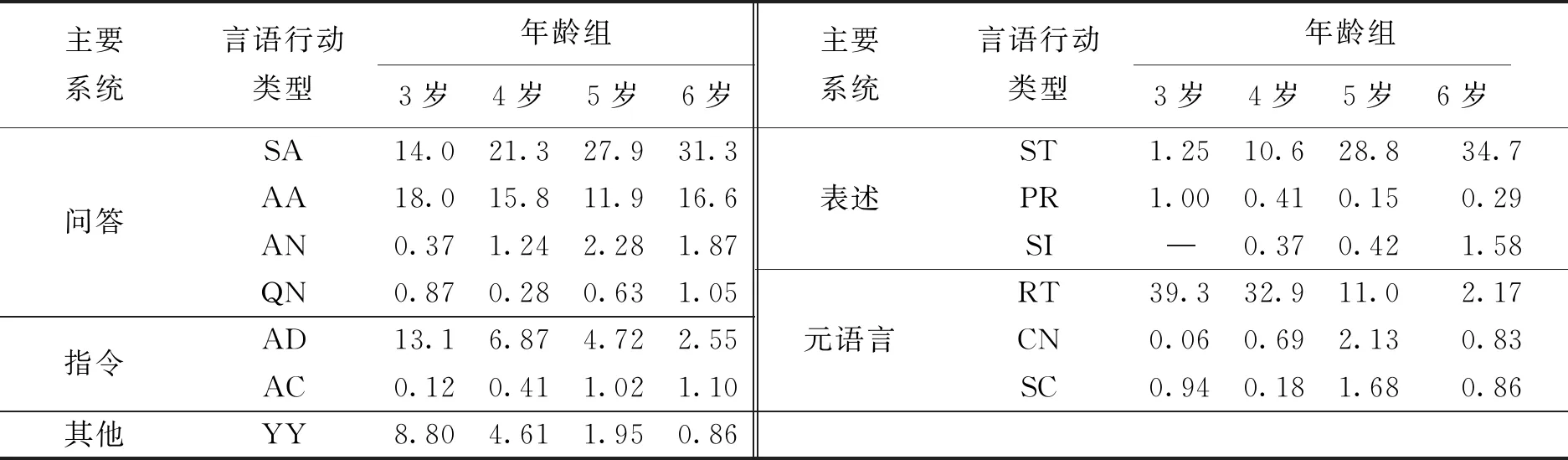

INCA-A语用交流目录共有65种言语行动类型(3)3——6岁维吾尔族儿童使用的32种汉语言语行动类型的符号及释义如下:问答系统,SA指对特殊疑问句的回答,AA指对是非疑问句的肯定回答,AN指对是非疑问句的否定回答,QN指以特殊疑问句方式提问,YQ指以是非疑问句方式提问,EQ指诱导性提问,TA指对限制性选择问句的回答,RA指对问题不予以答复;指令系统,RP指向交流对象提出或建议某一项活动,AD指赞同对方建议的活动,AC指赞同对方所说的话或行为,RD指不同意对方提出的活动,GR指说清楚事情缘由;表述系统,ST指表达自我想法,PR指一边游戏一边说话,DW指对交流中另一方提出的想法表示反对,SI指表达说话者想要做某件事情的意愿,FP指询问对方是否愿意开展接下来的活动;标记系统,MK指标志事情开始出现的话语,DC指表示自己想要进行某个活动,CL指提醒交流的另一方注意自己,EM指由于伤心、悲痛等消极情绪引发的嘶喊,EN指表现出正面的情绪,XA指表示对说话者的注意;评估系统,AB指对交流对象的意见表示赞同,ET指用好奇或充满激情的喊声表达自己的想法,DS指对对方的意见表示不同意;元语言系统,RT指重新说一遍对方的话或学说对方的话,CN指数数字,SC指在对方引导下说出的话语,TX指朗诵或背诵书上的语言;其他,YY指听者不明白的语言。3——6岁维吾尔族儿童未使用、但本文涉及的汉语言语行动类型的符号及释义如下:问答系统,QA指用特殊疑问句提问,TQ指用选择疑问句提问,YA指用一般疑问句回答,AQ指再次重复问题,NA指对回答的答案表示不满;指令系统,CS指交流中不同意别人的意见并婉转回绝,RQ指使用一般疑问句的形式讯问对方的意见;表述系统,AP指对交流对象所说的意见表示赞同,PA指同意交流对象进行接下来的活动,PD指允许下一个活动,WS指说出自己的意愿,PF指不同意交流对象开展下面的活动;标记系统,TO表示倾听的一方出现了走神,SS指活动开始前用动作表示即将开始的信息,YD表示同意交流对象的意见;评估系统,PM指对交流对象的某种行为或话语表示赞许,CR指对交流对象使用不恰当的动作等提出意见,ND指不同意对方建议的活动,ED指用叫喊的方式表达自己不同意对方意见。,在语料分析中发现3——6岁维吾尔族儿童使用了32种。通过对维吾尔族儿童汉语言语行动类型使用人数比例的考察,发现这些汉语言语行动类型呈现出有先有后的发展特征(见表3)。

第一,问答系统方面,维吾尔族儿童在回答类的言语行动中,3岁阶段已可使用SA、AA、AN和RA。3岁阶段出现了提问,主要表现类型是QN和YQ。4岁阶段出现新的回答形式TA和新的提问形式EQ。由于在言语行动类型中,向互动交流对象提出问题比直接回答问题难度要大一些,在表3中可以看出,维吾尔族儿童直接提出问题的人数比例低于回答问题,总体上回答问题的言语行动类型的发展要先于提出问题的言语行动类型的发展。在回答问题的过程中,维吾尔族儿童表现出先习得较为容易的直接回答问题的言语行动形式,然后再习得对复杂结构句式提问的回答。在3——6岁阶段中,一些要求略高的提问形式没有出现,如QA和TQ。同时,一些复杂的回答形式也未出现,如YA。一些问答中的反馈也没有出现,如AQ以及NA。

第二,指令系统方面,维吾尔族儿童在3岁时已可使用AD、RP和AC;4岁阶段言语行动中出现了RD和GR。在3——6岁这一年龄阶段中,维吾尔族儿童没有使用CS和RQ。

第三,表述系统中,3岁阶段的维吾尔族儿童在互动交流情境中使用了ST、PR和DW。4岁阶段维吾尔族儿童出现了SI和FP。在3——6岁阶段中,表述系统中没有出现的类型有AP、PA、PD、WS和PF。

第四,标记系统的发展方面,3岁阶段维吾尔族儿童已可使用MK和XA。4岁阶段出现了DC、EN、EM和CL。在3——6岁阶段,一些标记行为没有出现,比如TO、SS和YD。

第五,评估系统中,3岁维吾尔族儿童出现了ET,4岁阶段出现了DS,5岁阶段出现了AB。DS和AB是运用语言进行评价的言语行动类型,需要儿童的语言运用能力和认知评判能力达到一定的水平才能使用,维吾尔族儿童这两种言语行动类型出现得晚,使用的比例相对也比较低。在3——6岁阶段维吾尔族儿童未曾使用的评估系统中的言语行动类型有PM、CR、ND和ED。

第六,元语言系统和其他类型中,3岁阶段出现了RT、CN、SC、TX和YY。

2. 3——6岁维吾尔族儿童汉语言语行动类型的分化发展

结合表3和表4可以看出,维吾尔族儿童汉语言语行动类型中有6种使用比例和使用率较高的类型,其中包括问答系统中的SA和AA,表述系统中的ST,指令系统中的AD,元语言系统中的RT和YY。在发展趋势上,SA、AA、AD在3——6岁阶段使用比例变化不大,ST的使用比例随年龄增长逐步增加,YY的使用比例略有起伏但变化较小,RT的使用比例在4岁时最高,之后逐步下降。

表4 3——6岁维吾尔族儿童汉语言语行动类型的使用率

此外,还有一些言语行动类型,如QN、RD、DC、XA、ET、CN、SC、TX等,在3——6岁阶段的使用比例和使用率不高,未呈现持续增长或下降现象,这可能与维吾尔族儿童汉语能力个体之间的发展差异、研究的取样形式以及教师与幼儿的互动交流内容有关。

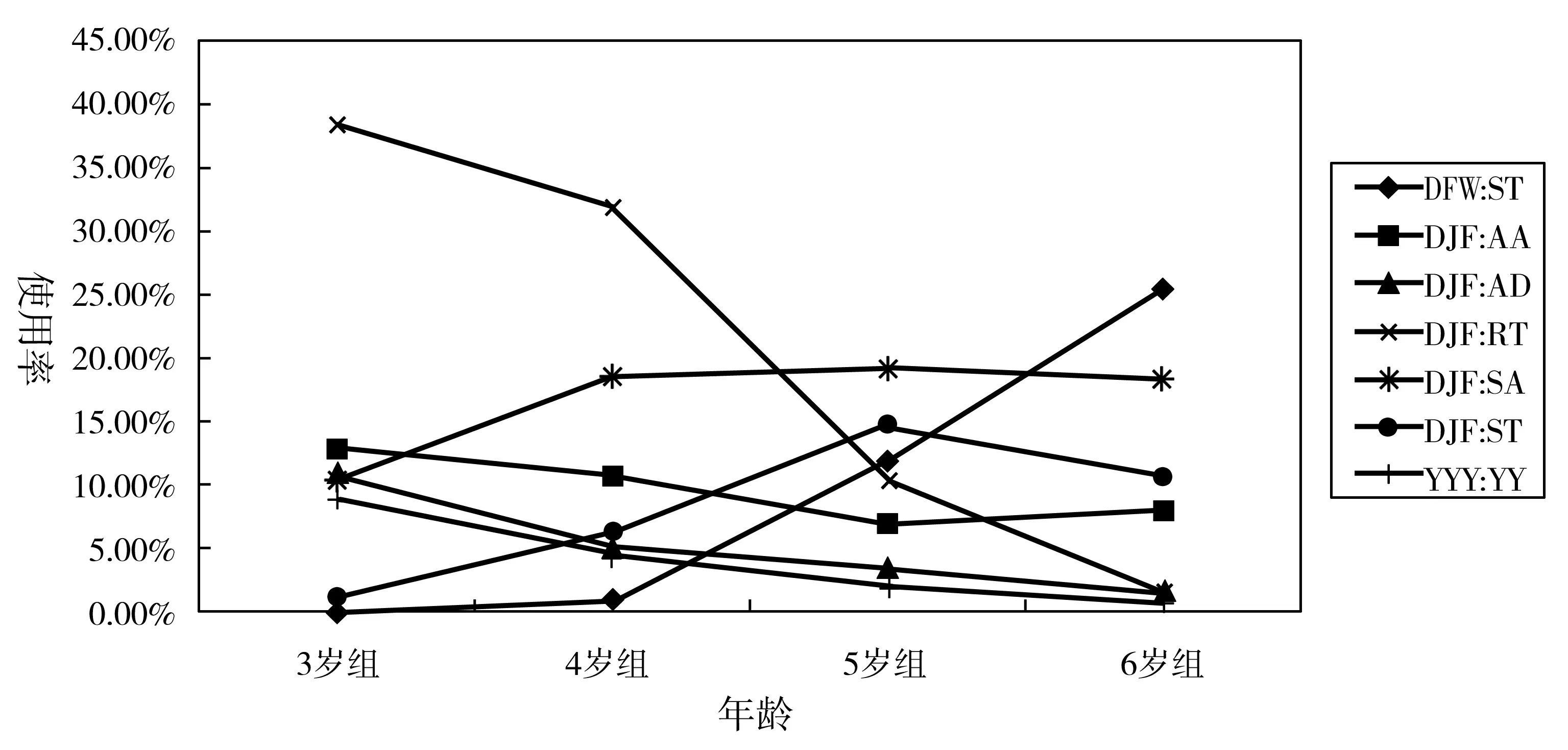

图1 3——6岁维吾尔族儿童汉语主要言语行动类型的使用率

进一步分析发现(见图1),3——6岁维吾尔族儿童6种主要汉语言语行动类型的使用率的发展走向存在差异。其中,SA和ST的使用率最高,且随儿童年龄增长其使用频率逐步增加,SA从14.0%增加到31.3%,ST从1.25%增加到34.7%,这说明在互动交流中维吾尔族儿童逐步学习使用汉语回答问题和进行陈述。另外,RT的使用率呈现从3岁阶段的39.3%到6岁阶段的2.17%的显著下降趋势,这表明,在汉语学习初期,由于语言能力的限制,维吾尔族儿童较多模仿成人话语的言语方式,但随着汉语学习时间增加,重复或模仿成人话语的现象逐渐减少。AD和YY出现的使用率分别从3岁阶段的13.1%、8.8%降至6岁阶段的2.55%、0.86%,这一数据说明,部分低年龄儿童面对成人的要求或建议往往表现为同意执行,他们还不能运用汉语清晰地表达自己的交往意图,但随年龄增长,汉语口语表达能力增强,他们愈来愈能清晰地陈述自己的观点。AA的使用率呈波浪性变化,在3——5岁阶段从18%——11.9%的减少趋势,在5——6岁阶段的使用率稍有回升,但总体变化范围不大,这可能与互动交流情境中,教师所使用的是非疑问句的频率有一定的关系。

(三)3——6岁维吾尔族儿童汉语言语变通类型的发展与分化

言语变通是言语倾向和言语行动的组合,考察说话者的语用变通能力,如用什么样的言语行动来表达某种言语倾向。

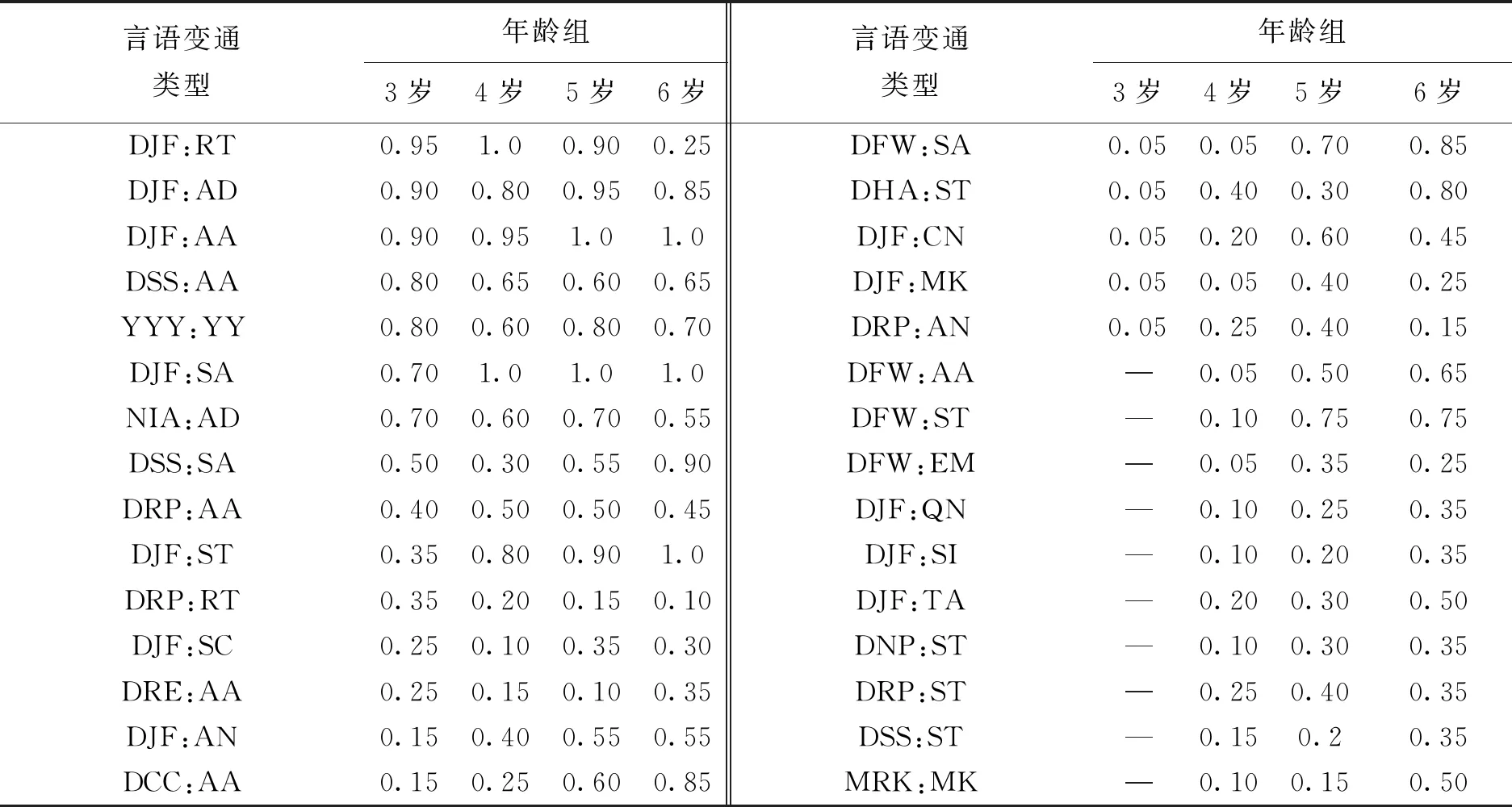

1. 3——6岁维吾尔族儿童汉语言语变通类型的发展

研究对不同年龄组维吾尔族儿童使用的汉语言语变通类型的使用比例和使用率(见表5和表6)进行分析,可以发现,维吾尔族儿童使用较多的汉语言语变通类型有七种。其中谈论交流双方现在关注的事物有五种,包括DJF:AA、DJF:AD、DJF:RT、DJF:SA和DJF:ST。这再次证明DJF是维吾尔族儿童主要使用的言语倾向类型。此外,DFW:ST的使用比例较高。3——6岁阶段维吾尔族儿童汉语交流中会常出现YYY:YY,这与维吾尔族儿童汉语表达能力有限有关。

表5 3——6岁维吾尔族儿童汉语言语行动类型的使用比例

续表5

表6 3——6岁维吾尔族儿童汉语言语行动类型的使用率

2. 3——6岁维吾尔族儿童主要汉语言语变通类型的分化发展

如图2所示,维吾尔族儿童主要使用的7种汉语言语变通类型在使用率上呈现不同的发展趋势。其中,有4种言语变通类型随儿童年龄增长使用比例逐渐下降,具体包括DJF:AA、DJF:AD、YYY:YY和DJF:RT。4——6岁维吾尔族儿童使用DFW:ST的比例逐渐上升。还有两种的言语变通类型,在3——5岁阶段使用比例较高,在5——6岁阶段使用比例稍有下降,分别是DJF:SA和DJF:ST。

从上述分析中发现,年龄较小的维吾尔族儿童在与教师一起谈论双方现在都关注的事物时,出现以下情况更多:多次重复或学说教师的言语,对教师提出的问题以回答“是”为主,对教师提议的游戏行为表示赞同,让教师无法明白其话语。年龄较大的维吾尔族儿童则能更多地使用SA、ST。同时,在互动交流中维吾尔族儿童在4岁以后DFW:ST的使用比例逐步增加。

图2 3——6岁维吾尔族儿童汉语主要言语变通类型的使用率

四、研究结论

本研究从儿童语用交流行为的言语倾向、言语行动和言语变通三个层面切入,发现3——6岁维吾尔族儿童汉语语用交流行为内部发展的一些特征。

(一)3——6岁维吾尔族儿童汉语语用交流行为出现的类型有限

周兢等研究发现,汉族儿童在32个月之前已出现INCA-A中所有的22种汉语言语倾向类型,42个月时出现了65种汉语言语行动类型中的大部分类型[1]113-117。本研究中,6岁阶段维吾尔族儿童出现了17种汉语言语倾向类型和32种汉语言语行动类型,其汉语语用交流行为出现的类型相对有限。首先,言语倾向内部,讨论系统和协商系统的汉语言语倾向类型需要拓展,表达社会情绪的标记系统类型出现较晚。讨论系统中DHS没有出现;协商系统出现类型较少,PSS、NMA和NCS没有出现。在0——6汉族儿童汉语言语倾向类型中,已开始少量使用DHS、PSS、NMA和NCS[1]113-114,[10]。标记系统中维吾尔族儿童在4岁时出现了MRK,汉族儿童在14个月已开始使用这一类型来表达[1]114,[10]。其次,言语行动系统内部,CS未出现,汉族儿童在3岁时开始使用这一类型[1]116-117,[10]。表述系统中AP没有出现,汉族儿童在42个月开始出现这一类型[1]116-117,[10]。此外,言语变通类型方面,维吾尔族儿童与教师讨论的主要是当前关注的事物,4岁阶段开始讨论想象中的事物,但主要使用的仅有DFW:ST一种类型,YYY:YY是维吾尔族儿童汉语交流中出现较多的言语变通类型。

总体上,与汉族儿童早期汉语语用行为发展相比,维吾尔族儿童早期汉语语用交流出现的类型较少,这反映出3——6岁维吾尔族儿童运用汉语进行交流的流畅性和丰富性尚待提高。究其原因可能主要受语言的输入与输出时间的影响。正如B.Z.Pearson等的研究发现,第二语言学习时间与儿童第二语言的发展密切相关[7]102-103。从语言输入来看,被试儿童在家庭中使用维吾尔语,在幼儿园中学习汉语,汉语输入时间明显少于汉族儿童。从语言的输出来看,被试儿童所在幼儿园的教学方式以教师“教”为主,缺少汉语表达的机会。总体上,汉语语言输入与输出的缺乏,使得被试儿童较少在真实的汉语运用环境中去操练各种汉语语用交流行为类型。

(二)3——6岁维吾尔族儿童汉语语用交流行为内部呈现先后发展次序

儿童在母语和第二语言发展过程中的顺序性特征已被广泛证实[1]55-121,[6]87,[7]83-90。本研究揭示,3——6岁维吾尔族儿童汉语语用交流行为内部同样存在先后发展顺序,具体表现在维吾尔族儿童汉语语用交流行为各系统之间与各系统内部的发展方面。首先,维吾尔族儿童汉语语用交流行为各系统之间发展中具有从易到难的发展顺序。比如:在言语倾向内部,讨论系统出现较早,协商系统出现略晚;在言语行动内部,问答系统出现略早,评估系统出现略晚。其次,维吾尔族儿童汉语语用交流类型在各系统内部具有从易到难的发展顺序,比如:在言语倾向类型中讨论系统内部,儿童最先运用汉语讨论的是眼前可以感知的事物,然后是头脑中想象的事物,对不在眼前的事物的讨论出现较晚;言语行动类型中问答系统内部,儿童回答问题先于提出问题,并且先能回答或提出直接的问题,接着可以回答或提出含有两个句子结构的问题。对照汉族儿童汉语语用交流行为相关研究,本研究发现,在汉语语用交流行为内部维吾尔族儿童表现出与汉族儿童相似的发展特征。儿童语用交流行为的习得与他们语言形式能力的获得相伴随,这是儿童语言习得中的一种比较普遍性的现象,维吾尔族儿童汉语语用交流行为发展的顺序性特征表明他们的汉语语用交流能力与认知发展、社会性发展以及汉语语言形式能力发展之间存在着紧密的联系。

(三)3——6岁维吾尔族儿童存在跨文化、跨语言的核心言语倾向类型

已有研究显示,DJF是3岁前汉族儿童和美国儿童高频使用的母语言语倾向类型[1]107-108。本研究数据表明,DJF也是3——6岁维吾尔族儿童主要运用的汉语言语倾向类型,这说明维吾尔族儿童第二语言语用交流行为发展中存在着跨文化、跨语言的核心言语倾向类型。值得关注的是,DHA和NIA也是3岁前汉族儿童和美国儿童高频使用的核心言语倾向类型[1]107-108。本研究中维吾尔族儿童使用DHA和NIA的比例和频率随年龄增长有所增加,但总体使用率不高。在言语行动方面,已有研究发现,3岁前汉族儿童和美国儿童没有核心言语行动类型,但存在高频使用的言语行动类型[1]96-121。本研究发现,维吾尔族儿童同样也存在使用频率较高的言语行动类型,但没有出现明显的核心言语行动类型。在类型上,与3岁前汉族儿童和美国儿童母语习得相似,维吾尔族儿童使用SA、AA、ST、AD的频率较高,但与之不同的是,维吾尔族儿童汉语学习中RT和YY的使用频率较高,这一方面反映出维吾尔族儿童在汉语学习初期具有模仿学习语言的意识,另一方面也反映出维吾尔族儿童由于汉语水平的限制还不能很好地运用汉语顺畅地进行交流,在交流中他们更多地模仿教师语言和使用表述不清楚的汉语语句来实现交流目的。

五、建议

根据上述关于维吾尔族儿童汉语语用交流行为内部发展特征的论述,对3——6岁维吾尔族儿童的汉语学习提出以下教育建议:

(一)增加汉语“输入”与“输出”机会,丰富维吾尔族儿童汉语语用交流类型

研究结果提示,3——6岁维吾尔族儿童早期汉语学习中出现的语用交流行为类型有限,这势必会影响他们汉语交流的流畅程度。语言是在实际的运用和操练中发展起来的,只有在真实的交流情境中,儿童才能习得正确的语汇、语法及语用[11-12]。因此,教师在幼儿园一日生活中应增加维吾尔族儿童汉语“输入”与“输出”的机会,从而丰富他们的汉语语用交流类型。首先,幼儿园集体教学活动中应注重高质量的语言输入,并鼓励维吾尔族儿童运用汉语表达自己的所思所想。在集体教学活动中,教师要以游戏为基本活动形式,采用讲述文学作品、阅读图画书等丰富的活动内容,让维吾尔族儿童积极参与到汉语学习活动中,大胆地表达自己的想法,从而学会不同情境下如何正确地运用不同汉语语用交流行为类型来表达交往的意图。其次,在日常生活中,教师应关注自身汉语语用交流行为的输出类型,为幼儿学习和运用多种语用交流类型创造条件。在生活的各个环节中,教师都要注意使用礼貌用语,比如在晨间接待或离园时主动和幼儿和家长问候,从而增加维吾尔族儿童学习和运用标记性语用交流类型的机会。同时,教师可以通过日常谈话、游戏过程中的讨论活动等,为维吾尔族儿童运用DHS、PSS、NMA、NCS、DFW等讨论、协商、表述系统的汉语语用交流类型创造条件。

(二)遵循语用交流行为内部发展次序,循序渐进地促进维吾尔族儿童汉语语用交流能力的发展

3——6岁维吾尔族儿童汉语语用交流行为内部发展的先后次序特征提示教育者,在教育过程中,教师应观察和分析不同年龄维吾尔族儿童出现的汉语语用交流类型,并根据他们使用汉语语用交流类型的差异,按照由易到难的顺序,循序渐进地引导他们进行日常的汉语互动交流。在小班,与维吾尔族儿童互动交流时,教师应使用一些相对比较简单的语言交流形式,如谈论交流双方现在关注的事物,谈论与现在相关的事物,多与儿童讨论一些在生活中可以观察到的事物,比如幼儿园里植物的四季变化、今天班级中发生的新鲜事等,并鼓励幼儿表达自己的所思所想和情绪状态。在中班,教师可以运用一些略微复杂的汉语语用交流形式,与儿童讨论不在眼前的事物或者想象情境中的事情,比如你最喜欢的人,故事续编中接下来会发生什么。在大班,教师可以较多地运用多种类型的语用交流形式与儿童进行互动交流,比如讨论儿童对某件事或故事中的人物的看法、商议班级中游戏区角的规则和春游活动的内容等。

(三)参照高频使用的汉语语用交流类型,评估维吾尔族儿童汉语学习中可能存在的困难

以往对维吾尔族儿童汉语语言能力的考量,主要依据他们习得的汉语词汇量及对语句准确性和复杂性的把握来评判。从语用学的角度考量语用交流行为是评价维吾尔族儿童汉语语言水平的重要内容。研究发现,3——6岁维吾尔族儿童汉语语用交流类型中存在跨文化、跨语言的核心言语倾向类型和高频使用的汉语言语行动类型,这些汉语语用交流行为类型可以作为评估他们汉语语言能力发展的参照。因此,教师可以通过观察维吾尔族儿童在汉语口语表达中高频使用的汉语言语倾向类型和汉语言语行动类型,来评判他们已经掌握的汉语语用交流类型以及他们如何运用这些类型来实现自己交流意图的能力,并发现他们在运用汉语交流时可能遇到的困难。比如DHA和NIA的使用率在低年龄阶段是否较低,是否高频使用RT、AD和YY,在讨论双方共同关注的事物时是否具有多种言语行动类型,是否能够运用汉语讨论想象的事物DFW等,从而有针对性地提供教育支持。