城乡居民医保整合影响农业转移人口城市定居意愿的实证分析

2020-11-02李向宇

李向宇

(深圳技师学院 商贸学院,广东 深圳 518116)

一、研究背景与文献综述

加快农业转移人口市民化,是习近平总书记在党的十九大报告中明确提出的国家发展战略。2015年,我国户籍人口城镇化率尚不足40%,相较于发达国家70%~80%的平均水平,中国还需尽快补上4亿多农业转移人口的市民化进程(1)新华网http://www.xinhuanet.com/fortune/2016-02/17/c_128727921.htm。。又根据国家卫生与计划生育委员会公布的2015年全国流动人口动态监测数据(2)若无另行注释,文章所有的数据资料与样本信息均来自于2015年全国流动人口动态监测数据。,在161,289个农业转移人口样本之中(3)在流动人口样本总体中,文章筛选户口登记类型属于农业户口的样本,并以其为农业转移人口。,虽有55.79%的样本打算在工作地城市长期居住(5年以上),却有13.02%的样本不打算在工作地城市长期居住,更为关键的是,还有31.19%的样本表示尚未确定是否在工作地城市长期居住,他们往往倾向于在农村与城市之间维持候鸟式地来回迁徙。总体来说,当前中国农业转移人口的城市定居意愿强度相对较低[1-2],依据这种水平的人口市民化趋势以作预测分析,若要顺利实现2020年的“三个一亿人”目标(4)2014年3月5日,李克强总理在政府工作报告中表示,到2020年,要解决约1亿进城常住农业转移人口落户城镇,约1亿人口的城镇棚户区和城中村改造,约1亿人口在中西部地区的就近城镇化。,还需政府出台更为有效的公共政策加以驱动。

毫无疑问,以缩小城乡医保差异、追求城乡医保公平为宗旨的城乡居民医保整合正是国家促进农业转移人口市民化的重要举措。2016年1月,国务院印发《关于整合城乡居民基本医疗保险制度的意见》,就整合新型农村合作医疗(下文简称“新农合”)与城镇居民基本医疗保险(下文简称“城镇居民医保”)两项制度、建立统一的城乡居民基本医疗保险(下文简称“城乡居民医保”)提出了明确的预期目标与任务要求。这标志着我国城乡居民医保整合在经历了充分的地区性试验之后,全国范围内的医保整合已经全面启动。

这场前所未有的、规模宏大的社会医疗保险制度变革必将对中国经济社会发展产生长远且深刻的影响。一方面,城乡居民医保整合破解了两大医保基金之间的封闭式隔离,实现了医疗保障在社会不同群体之间的有效融合,使得保险产品固有的大数法则得到更好发挥,自然也就有利于医疗保障效应的稳定输出。另一方面,城乡居民医保整合带来了医保统筹层次的提升,处于医保基金统筹之下的行政区域越来越大,即使农业转移人口发生了城乡迁移,但是只要没有超出统筹范围,便可在区域内的任一医保定点医院获得公平的医疗保障待遇。实际上,对于规模庞大、且亟需改善医疗保障现状的农业转移人口来说,城乡居民医保整合必将对其就医行为中的城乡选择与经济负担产生显著影响,进而作用于他们对于城市定居行为的“成本-收益”判断以及最终的选择态度。

在已有学术研究成果中,由于城乡居民医保整合与农业转移人口城市定居意愿之间不存在完全封闭的逻辑关系,对于这两者之间的关系研究并不多见,相关陈述更多出现于农业转移人口市民化问题与社会保障均等化的关系研究之中,且大多数观点均认为包括医疗保障在内的、均等化的社会公共服务可以促进农业转移人口市民化。诸如,韩俊(2012)认为公共服务均等化是农民工市民化的本质,应当注重流入地政府的管理责任,建立完善合理的社会保障体系,保障农民工平等享有基本医疗和计划生育等公共服务以及其子女受教育的权利[3]。赵崇生(2013)认为推进农业转移人口市民化的最大困难,其实就是一个如何实现基本公共服务均等化的问题[4]。胡雯等(2016)认为,是否能在城市享受与城镇居民同等的社会福利是决定农民工真正成为市民的关键因素,并主张完善城乡社会保险制度衔接等方面的配套制度,这样既可匹配农民工的市民化需求,又可提高城镇的市民化供给能力[5]。刘庆斌(2012)认为农民工市民化的核心之处在于使得农民工享有与城市居民同等的教育、社保、医疗等基本权利[6]。赵继颖等(2013)更是直接指出应当完善农业转移人口的医疗保险制度,将其纳入城镇职工医保或城镇居民医保,同时做好新农合和城镇职工医保的衔接,探索在异地就医、报销的办法[7]。综合来看,这些研究虽然从不同角度提出通过改善农业转移人口的社会医疗保障水平以促进市民化进程,但是缺少切实可行的优化路径与实施策略。如今在国家大力实施城乡居民医保整合的政策背景之下,理论研究重心自然应该从宏观性的政策引导下沉到具体的整合策略层面。因此,本文将以农业转移人口市民化为导向,就城乡居民医保整合对于农业转移人口城市定居意愿的影响进行实证分析,以求得切合国家发展需求的城乡居民医保整合策略。

二、城乡居民医保整合对农业转移人口城市定居意愿的作用机制

在西方的人口迁移理论体系中,存在诸多研究农村劳动力转移的分析模型,但不论是二元经济结构理论中的刘易斯模型、拉尼斯-费景汉模型、乔根森模型,还是托达罗的新古典迁移理论,抑或是斯塔克的新经济迁移理论,均只是强调了行为主体在从迁出地到迁入地这一流动过程中的动力机制,却无涉及“城市定居意愿”或“人口市民化”这一方面的研究话语与理论体系。而在国内学术界,对于人口市民化亦无形成统一的动力解释体系,相关研究更多是停留在对于农业转移人口市民化的影响因素探索,或者市民化障碍的实证分析之上。虽说国内外学术界对于人口市民化尚无完整的动力机制解释模型,但E.S.Lee(1966)在《人口迁移理论》一文所提出的“推-拉”理论(Push and Pull Theory)[8],却为研究各类人口的短期迁徙活动或长期定居行为提供了一个完整的研究框架。这一理论形象地刻画了行为主体从迁出地到迁入目的过程中所遇到的拉力、推力、阻力,以及不同人群对此的反应机制,可为本文研究城乡居民医保整合对于农业转移人口城市定居意愿的作用机制提供结构参考与思路引导。

借鉴“推-拉”理论的分析框架,以农业转移人口形成城市定居意愿的过程为研究对象,进而提出城乡居民医保整合对于这一过程的作用机制,并分别从三个维度来探索这种作用力的方向与大小。又由于每个维度的作用力必然会受到不同相关因素的影响,诸如农业转移人口的人口特征、社会特征等等,所以这一作用机制的研究自然会涉及到诸多的控制性因素,这也为后期的实证分析与政策建议提供了良好的理论基础。

其一,城乡居民医保整合强化了城市对于农业转移人口的吸引力。城乡居民医保整合结束了城乡居民医保独立运行的分离格局,提高了社会医疗保险的统筹层次,只要是在统筹区域之内,农业转移人口可以在任何医保定点医院获得与城镇居民一致的医疗保障水平,这自然也就提高了城市医疗服务体系对于农业转移人口的吸引力,强化了城市对于农业转移人口在城市定居的拉力[9]。在这一维度的作用力之中,鉴于农业转移人口的家庭化迁移趋势已经基本形成[10],家庭成员医疗需求的满足情况已经成为城市定居意愿的重要决策因素,因此,农业转移人口的婚姻状况、子女数量、在城市生活家人数量等社会化因素将会在不同程度上影响城乡居民医保整合对于城市定居意愿的作用力大小。

其二,城乡居民医保整合弱化了城市对于农业转移人口的健康歧视。城乡居民医保整合使得农业转移人口可以就近在城市医院获取医疗服务,极大地改善了这一群体的卫生可及性,个人健康水平也得到了普遍地提高。更为重要的是,同等水平的医疗保障水平与卫生健康状况大大提升了农业转移人口在城市公共生活中的地位,不会再被视为疾病,尤其是传染性疾病的携带者与传播者了[11],这将消除他们真正融入城市生活的障碍。在这一维度的作用力之中,由于更多涉及到个体参与社会生活的能力,因此,农业转移人口的性别、年龄、受教育层次等人口特征将会影响城乡居民医保整合对于城市定居意愿的作用力大小。

其三,城乡居民医保整合降低了农村对于农业转移人口的吸引力。医保整合之前,大部分的农业转移人口只能参加户籍地的新农合,一旦遭遇疾病,为了得到应有的医疗保障,只能暂时中断城市之中的工作计划与生活安排,支出额外的时间成本与交通费用,重返户籍地所在的医院获取医疗服务。而城乡居民医保整合的实施,则极大地弱化了农村医疗保障对于农业转移人口的“回归”引力,农业转移人口的回乡频率大幅下降,农村对于离乡游子的这种基于制度隔离而形成的吸引力逐渐消失。在这一维度的作用力之中,效应大小主要取决于农业转移人口在城市与农村就医之间的成本差异,因此,农业转移人口的流动范围、流动时间以及流动原因等流动性因素,以及家庭经济状况、就业情况等经济因素均将会影响城乡居民医保整合对于城市定居意愿的作用力大小。

综合以上三个维度的、城乡居民医保整合对于农业转移人口城市定居意愿的作用力分析,本文提出第一个假说:

H1:城乡居民医保整合有利于农业转移人口形成城市定居意愿。

为了验证这一理论假说,下文将以农业转移人口城市定居意愿为被解释变量,以农业转移人口所参加的医保类型为核心解释变量,同时以三个维度的作用力分析中所涉及到的相关因素为控制变量,运用二值选择模型(Logit模型)来开展实证检验。

三、假说检验

(一) 计量模型与变量选定

二值选择模型(Logit模型),又被称之为“评定模型”或“逻辑回归模型”,它是当今学术界最为常用的离散选择模型之一,并且已被广泛地运用于公共卫生研究领域[12]。而本文则是运用二值选择模型来验证城乡居民医保整合对于农业转移人口城市定居意愿的影响。就被解释变量来说,农业转移人口的城市定居意愿存在两个选择,其中1代表具有城市定居意愿,0代表没有城市定居意愿。假设被解释变量取1的概率为p,对这个概率进行Logit转化:即求出p与1-p之比值,并取这个比数的自然对数,于是这个概率就变为“比数对数”,进而引出Logit模型:

ln[p/(1-p)]=a0+a1insu+βX+u

(1)

在公式(1)的等号右边,a0是常数项,insu所代表的核心解释变量为样本所参加的医保或者医保的某一特征值,a1代表了核心解释变量的待估系数。为了得到更具解释性的结论,下文的实证结果将把优势比exp(a1)(下文以“OR”代替)呈现出来。在既定的参照水平下,优势比大于1,意味着变量的增加可以显著提高农业转移人口的城市定居意愿概率;优势比小于1,则意味着变量的增加将会显著抑制流动人口城市定居意愿的概率水平。

另外,βX表示控制变量数组及其相应系数。根据上文理论分析,本模型共设置了15个控制变量。其中包括性别、年龄、婚姻状态、受教育程度等4个人口特征变量;流动范围、流动时间、流动原因、参保地点、居民健康档案建立情况等5个流动特征变量;子女数量、本地生活家人数量、所在省份等3个社会特征变量,以及家庭人均月收入、家庭支出收入比、是否就业等3个经济特征变量。当然,在不同的实证分析过程中,会根据被解释变量与核心解释变量的涵义与特点,以及相应的研究需要来适当调整控制变量。

(二)样本统计描述

国家卫计委2015年全国流动人口动态监测数据覆盖了全国所有省级行政区域,样本规模宏大,调查回收有效问卷 20.6万份。而在这20.6万个流动人口样本中,户口登记类型属于农业户口的,也即农业转移人口共有172,188个。在这172,188个样本中,为了提高实证分析的精确性,去掉5841个参保信息存在主观不清楚或者缺失情形的样本,以及4984个重复参保样本;同时为了满足研究目的的需要,去掉11个跨境流动样本与63个参加公费医疗保险的样本,最后得到161,289个符合本文研究需求的样本,这也便是本文实证分析的样本空间。下面将对理论分析中所提到的被解释变量、核心解释变量,以及部分控制变量在161,289个样本中的具体表现进行统计描述。

表1 农业转移人口的描述性统计

资料来源:根据2015年全国流动人口动态监测数据中的农业转移人口样本统计得出。

根据对于表1数据的解读,可以得到以下五个方面的样本描述。

第一、就被解释变量来说,通过对理论可行性与数据可得性的综合考量,本研究选择以农业转移人口的长期居住意愿作为是否具有城市定居意愿的替代性指标(5)问卷中的具体问题是:是否打算在本地长期居住5年以上,可选答案有打算、不打算、未确定三个选项。由于后面两个答案(不打算、未确定)均意味着被调查者尚未拥有明确的定居意愿,所以文章把选择这两个答案的样本均视为没有城市定居意愿。。从具体数据来看,农业转移人口的城市定居意愿比只有55.79%,需要政府加强政策刺激与行为引导以实现人口市民化战略。另外,从核心解释变量的数据可以看出,绝大多数的农业转移人口还是依赖新农合的医疗保障,其参保率达到了82.53%,而城乡居民医保与城镇居民医保的参保率分别只有3.32%与2.59%,这意味着当前中国的城乡居民医保整合尚处于起步阶段。

第二、就人口特征变量可以得到以下四个描述性观点。一是农村男性比农村女性具备更强的流动性,农业转移人口的男女性别比为1.12,高于2015年国家统计局人口抽样调查所得出的男女性别比1.05(6)根据2015年全国人口抽样调查样本数据(资料来源:http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01)。。二是在婚(包括初婚与再婚)群体是全国农业转移人口的绝对主体,占比高达8成。三是“80后”“90后”的新生代逐渐取代其父辈,已经成长为全国农业转移人口的主体力量。四是农业转移人口的受教育水平普遍不高,初中及以下学历的占比高达七成以上。

第三、就社会特征变量可以得到以下两个描述性观点。一是生育1个或者2个子女已经成为中国农业转移人口的主流选择,他们已经不再有其父辈那么强烈的生育愿望了。二是农业转移人口的核心家庭成员大多已经随迁入城,家庭化迁移趋势已经初步形成,如何为随迁家属提供更好的公共服务,已经成为促进农业转移人口定居城市的核心问题之一。

第四、就流动特征变量可以得到以下三个描述性观点。一是跨省流动是农业转移人口的主流选择,样本占比达到5成之多。二是务工经商已经成为农业转移人口的主要流动目的,85.52%的样本是以务工或者经商为目的而流动进城。三是城市基本公共卫生服务对农业转移人口的覆盖率较低,54.8%的样本明确表示没有建立居民健康档案。

第五、就经济特征变量可以得到以下两个描述性观点。一是绝大多数农业转移人口处于就业状态,就业率高达83.09%。二是农业转移人口的家庭收入普遍较低,45.95%的样本家庭人均月收入处于1000~2000元之间,甚至还有16.32%的样本家庭人均月收入处于1000元以下。

(三)实证结果

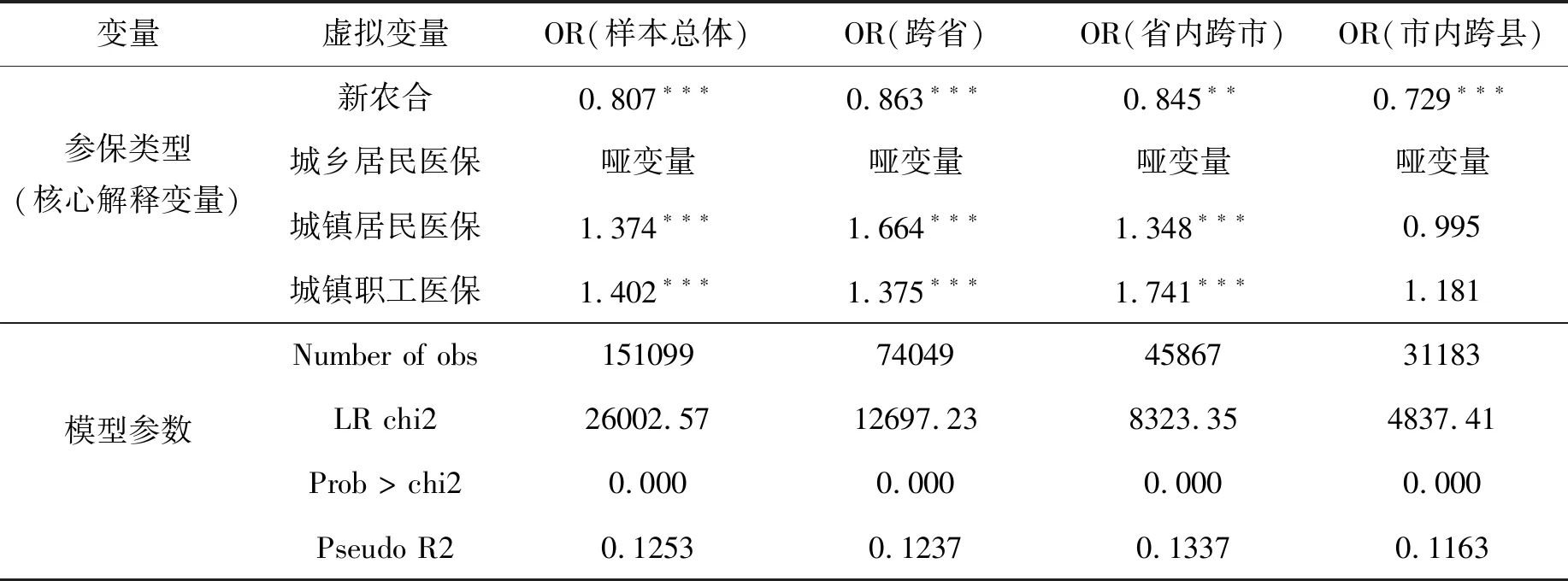

就考察城乡居民医保整合对于农业转移人口城市定居意愿的影响来说,主要是通过检验整合之前的新农合、城镇居民医保,相对于整合产物——城乡居民医保对于农业转移人口城市定居意愿的影响力变化。所以,实证检验将以农业转移人口的参保类型为核心解释变量,并选择城乡居民医保作为核心解释变量的哑变量,先就样本总体进行Logit回归分析,然后再就跨省样本、省内跨市样本与市内跨县样本分别进行回归分析。具体结果如表2所示:

表2 城乡居民医保整合对于农业转移人口城市定居意愿的影响

资料Standard errors in parentheses,***p<0.01,**p<0.05,*p<0.1。

首先,模型在样本总体、跨省样本、省内跨市样本与市内跨县样本的回归分析中,均是显著通过了检验。就样本总体的Logit分析结果来看,相对于城乡居民医保,新农合显著地不利于参保主体形成城市定居意愿(OR小于1),而城镇居民医保、城镇职工医保则更有利于参保主体形成城市定居意愿(OR大于1),而且这一结果在跨省样本、省内跨市样本的分析中也得到了验证,只是与市内跨县样本的结果不太一致。实际上,对于市内跨县这样近距离迁移的农业转移人口来说,城乡居民医保不仅比新农合有利于参保主体形成城市定居意愿,而且在与城镇居民医保、城镇职工医保的影响力比较中也不落下风,根本没有表现出显著的差异来。

综合来看,城乡居民医保整合还是有利于农业转移人口形成城市定居意愿的,也即假说H1是成立的。但是,城乡居民医保整合的这种促进作用主要反映在医保整合之前新农合的参保群体之中,而对于医保整合之前城镇居民医保的参保群体并没有发挥推动作用,城镇居民医保、城镇职工医保更有利于参保主体形成城市定居意愿。

四、结果释义:假说的再次提出与验证

这一实证检验结果虽然验证了假说H1,指出了城乡居民医保整合是有利于农业转移人口形成城市定居意愿的,但却无法给出更具操作性的政策指引,也就无法改善城镇居民医保参保群体的城市定居意愿。因此,有必要对于这一实证分析结果做出进一步的理论解释,进而提出新的假说,并再次进行实证检验。

(一)两个假说的再次提出

城乡居民医保整合之所以能对新农合参保群体产生吸引力,而无法吸引城镇居民医保参保群体,根本原因就在于医保整合所带来的利益变更存在好坏的差异。根据经济学理论,农业转移人口本质上是遵循自身利益最大化的“经济人”[13],对其行为选择的解释自然要牢牢抓住利益驱动这一核心原则,所以,下面将从城乡居民医保整合对于医保可用性与医保待遇两个方面的改变来展开深入分析。

一方面,城乡居民医保整合在一定程度上提高了农业转移人口的医保可用性,进而改变了他们对于城市定居意愿的态度。所谓医保可用性,是借鉴卫生服务可及性这一概念而提出的一种新说法(7)本文之所以没有采用“医保可及性”这一说法,是因为刘元胜(2008)、朱铭来(2017)等学者已经阐释过这一概念或相近概念的内涵,并认为“医保可及性”是对于个体参加某种医保的可能性评价,这自然不同于本文对于“医保可用性”的界定。,是对于医保在被参保人员实际利用之时的有效性评价,主要根据参保者在医保定点医院的可选择性、医保报销的便利性两个方面来进行评价。如果供参保人员可以选择的医保定点医院越多,或者医保报销的便利性越好,那么这种医保的可用性便越佳。城乡居民医保整合通过把原来城乡分割的医保合二为一,又在一定程度上提高了医保统筹层次,自然可以提升参保者对于医院的选择空间,以及医保报销的便捷性,也即提高了医保可用性。但是这种可用性提升对于原已参加城镇居民医保的农业转移人口来说,效应并不明显,主要还是体现在原来参加新农合的参保者之中,并且有力地推动了这一部分人群的城市定居意愿。而根据这一逻辑分析的抽象总结,便可形成一个假说:

H2:医保可用性对于参保者拥有城市定居意愿的概率具有正向效应。

另一方面,城乡居民医保整合在某些层面上提高了农业转移人口的医保待遇水平,进而改变了他们对于城市定居意愿的态度。根据当前已经实施的城乡居民医保整合实践,“一制多档”是最为常见的政策选择,也即先把新农合与城镇居民医保统一为一种医保制度,但在参保费用与医保待遇上却设置可供选择的多种档次。一般来说,最高档次的待遇水平是向整合之前的城镇居民医保看齐,而最低档次的待遇水平则是向整合之前的新农合靠拢,目的就是为医保整合提供一个过渡性政策。由此不难发现,城乡居民医保整合所带来的医保待遇变化,对于城镇居民医保来说并不明显,主要优化了新农合的医保待遇,进而提高了这一人群的城市定居意愿。根据这一逻辑分析的抽象总结,亦可形成一个假说:

H3:医保待遇对于参保者拥有城市定居意愿的概率具有正向效应。

为了验证上述两个假说,同时也为了给城乡居民医保整合的未来发展提供有益指引,需要再次通过实证分析来加以检验。

(二)H2检验:医保可用性对于参保者拥有城市定居意愿的概率具有正向效应

为了考察医保可用性与参保者拥有城市定居意愿的概率之间的关系,必须排除医保待遇差异所带来的干扰,所以比较对象只能限定于同一种医保之内,也即对同一种医保的参保群体进行医保可用性区分,又由于本文研究对象是城乡居民医保整合,所以,对于H2的检验将以城乡居民医保的参保群体为分析样本。

由于医保可用性主要是评价医保使用时的有效性与便捷性,对其进行档次划分,主要标准自然应是工作生活所在地与参保地之间的空间距离。而就农业转移人口这一迁徙人群来说,在工作地所参医保的可用性肯定最好,而在户籍地所参医保则要根据参保主体的流动范围,也即工作地与户籍地之间的空间距离来进行区分,其间逻辑必然是距离越远,医保可用性越差。具体到城乡居民医保的可用性来说,至少可被划分为四个档次(档次越高,医保可用性越好)。第一档次:跨省流动的样本在户籍地所参医保;第二档次:省内跨市流动的样本在户籍地所参医保;第三档次:市内跨县流动的样本在户籍地所参医保;第四档次:在工作地所参医保。

下面将运用公式(1)所构造的二值选择模型,以农业转移人口的城市定居意愿为被解释变量,以样本所参医保的可用性档次为核心解释变量,探索医保可用性与城市定居意愿之间的关系。需要说明的是,因为Logit模型中解释变量需要设定一个哑变量,在这一假设检验之中,为了得到医保可用性不同档次之间的影响力比较结果,所以城乡居民医保的每一个可用性档次均需充当一次哑变量。具体的回归结果汇总如表3所示:

表3 医保可用性对于农业转移人口城市定居意愿的影响

资料Standard errors in parentheses,***p<0.01,**p<0.05,*p<0.1。

似然比检验显示模型分析是显著有效的。在以第一档次的医保可用性为哑变量,也即参照对象之时,第二、第三、第四档次的医保可用性显著地有利于参保主体形成城市定居意愿(OR大于1);在以第二档次的医保可用性为哑变量之时,第四档次的医保可用性显著地有利于参保主体形成市民化意愿(OR大于1);在以第三档次的医保可用性为哑变量之时,第四档次的可用性显著地有利于参保主体形成市民化意愿(OR大于1)。综合来看,城乡居民医保的可用性档次越高,对于参保主体城市定居意愿的积极影响便越大。需要说明的是,第二与第三档次医保可用性对于城市定居意愿的影响并无显著差异,主要原因在于城乡居民医保的统筹层次相对较高,部分省份甚至已经实现了省级统筹,所以,省内跨市与市内跨市两种流动范围对于医保可用性并无差异化影响,两个档次之间可能并不存在明显区别。基于以上分析可以认为,医保可用性的确对于参保者拥有城市定居意愿的概率具有正向效应,H2得到验证。

(三)H3检验:医保待遇对于参保者拥有城市定居意愿的概率具有正向效应

与H2的检验逻辑一致,为了考察医保待遇与参保者拥有城市定居意愿的概率之间的关系,必须排除医保可用性差异所带来的干扰,所以,下面对于H3的检验将把研究对象限定在本地参保的样本之中,他们所参医保的可用性均为第四档次。再就医保待遇的档次区分来说,在当前中国的社会医疗保险体系之中,城镇职工医保的缴费与待遇均是最高的,而新农合的缴费与待遇均是最低的。另外,城乡居民医保作为整合产物,待遇设置上一般不会高于城镇居民医保,同时也不会低于新农合。所以,几种主要医保的待遇水平大致可以进行如下排序(档次越高,医保待遇越好):第一档次为新农合,第二档次为城乡居民医保,第三档次为城镇居民医保,第四档次为城镇职工医保。

下面也将运用公式(1)所构造的二值选择模型,以农业转移人口的城市定居意愿为被解释变量,以样本所参医保的待遇档次为核心解释变量,探索医保待遇与城市定居意愿之间的关系。同时,为了得到医保待遇不同档次之间的影响力比较结果,所以医保待遇的每个档次均需充当一次哑变量来进行分析。具体的结果如表4所示:

表4 医保待遇对于农业转移人口城市定居意愿的影响

资料Standard errors in parentheses,***p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1。

似然比检验显示模型分析是显著有效的。在以医保待遇的第一档次为哑变量之时,第二、第三、第四档次的医保待遇相对更加有利于参保主体形成市民化意愿(OR大于1);在以医保待遇的第二档次为哑变量之时,第四档次的医保待遇更加有利于参保主体形成市民化意愿(OR大于1),只是显著性稍弱;在以医保待遇的第三档次为哑变量之时,第四档次的医保待遇也是更为有利于参保主体形成市民化意愿(OR大于1)。初步来看,第四档次医保待遇对于农业转移人口城市定居意愿的作用效果最佳,第一档次医保待遇的作用效果最差。同时,第二档次与第三档次的医保待遇对于农业转移人口城市定居意愿的作用效果并无显著差异,实际上,这两个档次所对应医保分别为城乡居民医保与城镇居民医保,城乡居民医保作为整合之后的产物,由于大多数地方政府采取“一制多档”过渡性政策,使其待遇水平存在较大浮动性,甚至存在与城镇居民医保相近的状况,这也就解释了第二、第三两个待遇档次无法在城市定居意愿的作用力之上拉开差距的事实。基于以上分析,医保待遇的确对于参保者拥有城市定居意愿的概率具有正向效应,H3得到验证。

五、结论与政策建议

综合上文分析过程,可以得出以下结论:城乡居民医保整合总体上是有利于农业转移人口形成城市定居意愿的,但这种促进作用主要反映在医保整合之前新农合的参保群体之中,而对于医保整合之前城镇居民医保的参保群体并没有显著效应。之所以会出现这种效应分化状况,原因在于城乡居民医保整合是通过提高医保可用性、改善医保待遇两个手段来提高城市定居意愿的发生率的,而这两个中介性目标在城镇居民医保参保群体之上并没有完全实现。因此,若要提高农业转移人口的城市定居意愿,城乡居民医保整合应该在医保可用性、医保待遇两个方面下足功夫,尤其是要着力改善城镇居民医保参保群体的改革成果获得感。为此,至少可以在以下几个方面进行必要的政策应对。

第一,提高城乡居民医保整合之后的医保可用性。首先,最直接的手段莫过于提高医保统筹层次,统筹层面越高,参保者在就医医院、报销地点的选择空间均能得到极大提升;其次,在暂时无法实现医保统筹的区域之间落实医保的有效衔接,强化城乡居民医保对于统筹区域外农业转移人口的接纳力度,并积极完善对于随迁家属的医疗保障政策;再者,加强对于医保定点医院的管理,在扩大定点医院数量的同时,不断提高医疗服务的可及性与安全性;最后,提高城乡居民医保的电子信息化水平,使得个人的参保登记、缴费退费、费用报销等行为逐渐实现网络化与远程化操作,不断提高参保者对于医保的使用效率。

第二,优化城乡居民医保整合之后的医保待遇。医保整合应当坚持待遇水平上的“就高不就低”,整体上不断提升医保对于参保者的保障水平,让广大人民群众的生命健康能够得到切实保障。“一制多档”是城乡居民医保整合的一个过渡性政策选项,在不断提高整合之前新农合参保群体的个人缴费与医保待遇之时,还应该在档次设计上提供优于城镇居民医保待遇水平的参保选择空间,以提升整合之前城镇居民医保参保群体的获得感。与此同时,还需要在整合后医保的起付线、封顶线等报销制度的设计上下功夫,要使所有参保者,尤其那些经济条件较差的农业转移人口能够真正“用得起”医保,拒绝“因病致贫”与“因病返贫”的现象发生。

第三,构建统一的城乡居民医保整合制度。当前中国的城乡居民医保整合本质上就是一场社会利益的大调整与大变革,其必然需要强大制度的保驾护航。因此,统一的医保整合政策是决定城乡居民医保整合成功的关键所在。即使就本文主旨而言,为了促进农业转移人口的城市定居意愿,若要能够持久地提高城乡居民医保的可用性与待遇水平,也需要最高决策机构制定一个严谨的医保整合框架,在赋予各级职能部门灵活操作空间的同时,明确指出哪些是必须严格执行的、全国统一的整合政策。唯有如此,当医保整合步入改革深水区之时,医保可用性的提升与医保待遇的改善才会拥有持续的动力与发展的空间。