量词“斗”“石”大写考探

2020-11-02张涌泉

张涌泉

【内容提要】钱谷之数,事关重大,为免字形混淆或后人篡改,不仅数目字需要使用繁化的“大写字”,相关的量词也需要“大写”。本文讨论量词“斗”“石”的大写字,指出“斗”的大写字有“㪷”“”二字,升斗的“斗”古代抑或作“豆”,“㪷”合“斗”“豆”为一,是兼于形声和会意二者之间的后起字,唐初已经出现;“”字从斤(重量单位之一)、豆声,为“斗”的早期繁化大写字,南北朝时已见,吐鲁番文书“斗”的大写字多用“”,少数用“㪷”,早期敦煌文书作“”,后期则作“㪷”;“碩”为“石”的大写字,“碩”从“石”声,二字《广韵》皆音常隻切,本可通用,但从唐代早期开始,“碩”就已被有意识地用作“石”的繁化大写字,而非一般的同音假借。

钱谷之数,事关重大,为免字形混淆或后人篡改,其数目有时需要使用繁化的“大写字”。为此,笔者曾先后写过《数目用大写字探源》《数词“百”大写作“伯”发覆》两篇短文①《数目用大写字探源》,收入《汉语俗字研究》第363-368页,岳麓书社,1995年版;《数词“百”大写作“伯”发覆》,中国文字学会第十届年会论文,郑州大学,2019年。,讨论了数字一到十和“百”东晋以来使用大写字的情况。其实不仅仅数目字,相关的量词也需要“大写”。本文就打算就量词“斗”“石”的大写用法略做探讨。

一、斗:㪷、

升斗的“斗”的常见异体作“㪷”。②其他意义的“斗”偶尔亦会写作“㪷”。如俄弗319+俄弗361+俄弗342号《十二时普劝四众依教修行》:“交关多使七成钱,籴粜无非两般㪷。”此指量器。斯2985号背《五台山曲子》:“上东台,过北㪷,望见浮乘海畔龙神鬪,雨雹相和惊林薮。”此指星斗。俄弗223号《十吉祥》:“滴土便能滋稼穑,人餐㪷觉长光辉。”此指陡然。这些用法的“㪷”当系受升斗的“㪷”影响所致,用例均极少见。《玉篇·斗部》:“斗,丁口切,十升曰斗。㪷,俗。”五代可洪《新集藏经音义随函录》第贰拾贰册《三慧经》音义:“斗,都口反,十升也。或作㪷。”“斗”写作“㪷”,当与“斗”“升”形近易误有关。

关于“㪷”字的产生,清顾炎武《金石文字记》卷五《千峰禅院敕》(后唐天成元年明宗御书)条下云:

余所见宋元碑,升作升,斗作㪷,石作碩,盖如数目之借用壹贰等字,务令笔画繁多,以防改窜。今按此敕已用㪷、碩二字。而《水经注》有五㪷米道,又云长湖南有覆㪷山。又《旧唐书》字多作㪷碩。又韩文公《河南令舍池台》诗:未许波澜量斗碩。①所引韩愈诗“斗”字,《文渊阁四库全书》本宋魏仲举《五百家注昌黎文集》卷五作“㪷”,作“㪷”较为切合顾炎武引文的本意,或当据改。则诗中亦用之矣。邓士望《勘正刘漫塘文集》云:斗字古作豆,俗误并为一字作㪷。即杜诗《秋雨叹》亦然。按《汉书·平帝纪》:民捕蝗,诣吏以石㪷受钱。已作㪷。

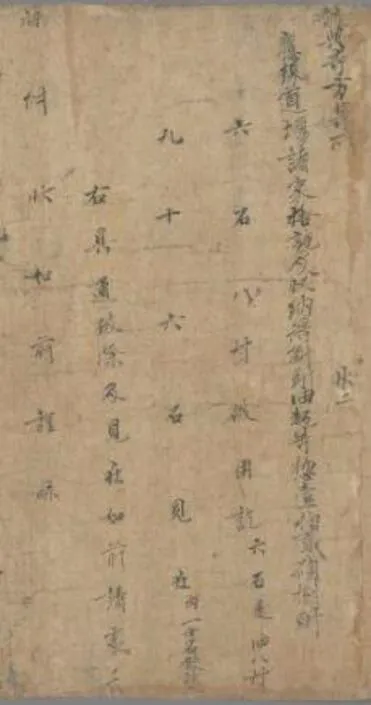

“㪷”字究竟产生于什么时候?后唐明宗御书的《千峰禅院敕》自然是可信的,可惜时间太晚;但顾炎武所引《汉书》、《水经注》、韩文公诗这些例子却未必可信,因为这些例子依据的都是宋以后的刻本;刻本文献的用字不能不打上刻书时代的烙印,而未必是作者用字的原貌。根据我们的调查,“㪷”字至迟唐代初期已经产生,如敦煌写本伯3348号背《唐天宝四载(745)河西豆卢军和籴会计牒》(图1)、吐鲁番出土文书73TAM506:4/32-14之二《唐天宝十四载(755)杂事司申勘会上载郡坊在槽马减料数牒》(图2),其中的量词“斗”都写作“㪷”。

也有同一文书“斗”“㪷”前后交错出现的,如斯1475号背《未年(827)安环清卖地契》:“未年十月三日,上部落百姓安环清为突田债负,不办输纳,今将前件地出买(卖)与同部落人武国子。其地亩别断作斛㪷汉㪷壹碩陆斗,都计麦壹拾伍碩、粟壹碩,并汉斗。”也有异本“斗”“㪷”交错出现的,如斯1624号《后晋天福七年(942)大乘寺交割常住什物点检历》:“家具:黑木盛子贰,在柜。箱壹叶,在柜。㪷壹量。木盆大小五,内壹在严护。五斗木盆贰。漆竞(镜)脚贰。”其中的“㪷”字异本斯1774号同,斯1776号作“斗”;其中的“斗”字异本斯1776号同,斯1774号作“㪷”。

“㪷”当是合“斗”“豆”为一的俗字。《洪武正韵·有韵》:“豆,《考工记·梓人》:一献而三酬,则一豆矣。注:豆当作斗。释文音斗。毛居正曰:豆字是古斗字,如豆、区、釜、锺之類。后人误作俎豆之豆读之。今俗书斗斛之斗为㪷,盖讹并耳。杜预注《左传》:四升为豆,四豆为区。”“豆”字古代亦可用作容量单位,四升为一豆,与“斗”音义接近,故“㪷”当是兼于形声和会意二者之间的后起字。

图1 伯3348号背《唐天宝四载(745)河西豆卢军和籴会计牒》(一)

图2 73TAM506:4/32-14之二《唐天宝十四载(755)杂事司申勘会上载郡坊在槽马减料数牒》图版及录文

斯613号背《西魏大统十三年(547)瓜州效谷郡计帐》(图3),账目总计时皆用繁化大写字,分计细目则皆用小写,如总计“合税租两拾肆斛”一笔,其中包括“拾陆石仵输租”“柒斛仵折输草拾仵围”两大笔②“石”“斛”用作容量单位都指十斗,故拾陸石伍㪷、柒斛伍㪷的总和即其前的总数“兩拾肆斛”。,前者又包括细目“九石五斗上,四石五斗不课户上税,五石台资口计丁床税;六石,中;一石,不课户,下税,租”;后者又包括细目“三石,折输草六围,上;四石五斗,折输草九围,中”。其中前三笔总计时用“兩”“拾”“肆”“陸”“仵”“”“柒”等繁化大写字,总数下的细目则用“九”“五”“斗”“四”“六”“一”“三”等小写,“”正是与细目“斗”对应的繁化大写字。

图3 斯613号背《西魏大统十三年(547)瓜州效谷郡计帐》

又如73TAM518:2/11《唐神龙元年(705)公廨应收浆帐》(图4):“合今年应收浆总伍拾肆碩伍:卅三石九斗给折冲,廿石三斗五升给左果毅。”(《唐吐》3-453)亦总计时用大写字“”,分计时仍作小写“斗”。

图4 73TAM518:2/11《唐神龙元年(705)公廨应收浆帐》图版及录文

“斗”与“㪷”同样存在小写与大写的对应。不过下面这个例子似乎有些特殊:

斯6829号背《丙戌年(806)正月十一日已后缘修造破用斛斗布等历》(图5),该历从正月十一日开始,至八月十四日为止,逐项记载麦、粟、苏、布等花费情况,每项具体花费数量词皆用大写字,如壹、貳、叄、肆、伍、陸、柒、捌、拾、伯、勝、㪷、碩等,最后总计云:“以前都计出麦、粟五十二石二斗一升(原注:内一十七石八斗一升麦,卅四石四斗粟),油九升,布三百卅九尺。”总计的数量词全用小写,包括总计的“斗”对应分项的“㪷”。这大约是每项花费支出涉及具体的人和事,必须准确无误,所以得用大写;至于总计,只起统计作用,用不用大写也就无所谓了。

图5 斯6829号背《丙戌年(806)正月十一日已后缘修造破用斛斗布等历》

二、石:碩

“石”可指容量单位,十斗为一石。《正字通·石部》:“石,量名。《汉志》:十斗曰石。……若今之斛也。”字亦写作“碩”。如66TAM360:3《唐贞观十七年(643)牒为翟莫鼻领官牛䜺料事》(柳洪亮《新出吐鲁番文书及其研究》456页):“青稞伍碩,准䜺陆碩,给官牛陆碩贰拾日䜺料。”伯2552+2567号背《癸酉年(793)正月三日至二月八日沙州莲台寺诸家散施历状》:“麦叄拾叄碩陸㪷,粟貳拾壹碩貳㪷,面拾碩伍㪷伍勝,米四碩壹㪷,黄麻叄碩柒斗,红蓝柒碩叁斗,已前斛㪷,都计捌拾碩肆㪷伍勝。”皆其例。“石”“碩”究竟是什么关系呢?先让我们看看权威辞书的解释:

《汉语大字典》:碩,用同“石(dàn)”。量词。容量单位。相当于十斗。韩愈《河南令舍池台》诗①韩愈诗篇名“令舍”《汉语大字典》引作“会舍”,兹据宋绍定六年临江军学刻本《朱文公校昌黎先生集》卷五改正。清方世举《韩昌黎诗集编年笺注》卷七亦作“令舍”,并注云:“《新唐书·韩愈传》:元和初,权知国子博士,分司东都,三岁为真。改都官员外郎,即拜河南令。按:以下诸诗为河南令作。”:欲将层级压篱落,未许波澜量斗碩。

《汉语大词典》:碩,通“石”(今读dàn)。容量单位。容十斗。宋赵令畤《侯鲭录》卷四:“义仓之积谷数千碩可以支散以救下民。”

《王力古汉语字典》:碩,通“石”。指容量单位。唐刘禹锡《梦得集》二〇《谢恩赐粟麦表》:“特放开成年青苗钱并赐斛㪷六万碩。”②引文似有误,查四部丛刊影印董氏景宋本本《刘梦得文集》卷二十作“特放开成年夏青苗钱,并赐斛㪷六万硕”,《全唐文》卷六〇二引作“特放开成元年夏青苗钱,并赐斛㪷六万硕”;《文渊阁四库全书》本《刘宾客文集》卷十六作“特放开成元年夏青苗钱,并赐斛㪷六万石”。

考《说文·石部》:“碩,头大也。从页,石声。”段玉裁注:“碩与石二字互相借。”“碩”“石”《广韵》皆音常隻切,二字可以通用或同用,没有问题。但“石”写作“碩”,并不是简单的同音通用,而是古人有意识的繁化大写。试比较下面的例子:

伯3850号背《酉年四月僧神威等牒》(图6)龙兴寺方等所状上:“应缘道场诸家舍施及收纳得斛㪷油面等总壹伯貳碩捌㪷:六石八斗破用讫六石麦、油八斗;九十六石见在内一十石散施入。右具通破除及见在如前,请处分。”例中数量词总计时皆用大写,分计时则皆用小写,其中包括大写的“碩”与小写的“石”的对应。

图6 伯3850号背《酉年四月僧神威等牒》

又如73TAM518:2/11《唐神龙元年(705)公廨应收浆帐》(图7):“合今年应收浆总伍拾肆碩伍:卅三石九斗给折冲,廿石三斗五升给左果毅。”(《唐吐》3-453)亦总计时用大写的“碩”,分计时作小写的“石”。

图7 73TAM518:2/11《唐神龙元年(705)公廨应收浆帐》

以上二例统计者侧重的是某一时期总的收支情况,所以总计时数量词用大写来表示,细目不必用大写。但如果关注点转为每一笔具体的收支,则细目数量词用大写来表示,总计则不必用大写。如以下数例:

伯2032号背《后晋时代浄土寺诸色入破历筭会稿》(图8):“头面入:面陸拾碩,自年春硙入;面兩碩伍㪷,太傅亡时劝孝替入。计六十二石五斗。”又云:“连麸面入:面陸碩貳㪷,三月硙入;面叄碩陸㪷,六月硙入;面叄碩,秋硙入。计十二石八斗五升。”又云:“谷面入:面叄碩,秋硙入;面兩碩,春硙入。计五石。”又云:“黄麻入:麻壹碩柒㪷,春秋佛食料及春偏次转经神佛料入;麻肆㪷伍勝,阴家胡儿利润入;麻壹㪷伍勝,王丑胡利润入;麻貳㪷,愿善利润入;麻伍勝,郭幸弘利润入;麻伍勝,曹富住利润入;麻伍勝,平再定利润入;麻伍㪷,王幸豊利润入。计三石一斗五升。”此四笔入历分记时数量词皆用大写,总计时则皆用小写,其中包括大写的“碩”与小写的“石”的对应。

图8 伯2032号背《后晋时代淨土寺诸色入破历筭会稿》

又伯3763号背《浄土寺诸色入破历筭会稿》(图9),记“西仓麦破”,记载“麦肆拾碩,官配与王通引及李庆子押衙男用”等破用细目16笔,其中的数量词皆作大写,最后“计麦八十一石二斗”,数量词皆作小写,也包括“碩”与“石”的对应。

上文“斗(㪷)”条所引斯6829号背《丙戌年(806)正月十一日已后缘修造破用斛斗布等历》,也是每项具体花费数量词用大写字、总计用小写字,包括总计的“石”对应分项的“碩”。

图9 伯3763号背《浄土寺诸色入破历筭会稿》

由此可见,“碩”就是“石”,表示容量时二字音义全同,不过前者是大写,后者是小写。“碩”是古人有意识地借用同音字来繁化字形,以免字形讹混。前引顾炎武《金石文字记》卷五《千峰禅院敕》条云升、㪷、碩等的使用是古人有意“令笔画繁多,以防改窜”,这是完全正确的。①裴成国《从高昌国到唐西州量制的变迁》:“‘石’和‘碩’分开使用时,文书中常常不作区分;当两者同时出现时,通常‘碩’用作‘石’的大写。”可参:裴文载《敦煌吐鲁番研究》第十卷,第103页。只是其起始年代,不必迟至后唐或韩愈诗的刻本时代,上引唐贞观年间的吐鲁番文书已见用同“石”的“碩”字,其实际出现的年代自然会更早一些。再看下面的例子:

《隋萧球墓志》(大业九年〈613〉二月十六日葬):“君隋内宫堂弟,准从三品,赠束帛一百段,粟麦三百碩,仪仗鼓吹车辂,营坟夫六百人。”②《北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编》第10册,中州古籍出版社,1989年,第76页。此例承蒙友生梁春胜提供。

这是用同“石”的“碩”更早出现的例子,但此例上下文数词皆未用大写,这个“碩”也许还仅仅是一般的同音通用,而非有意为之。

及至后来用同“石”的“碩”字通行以后,“碩”有时就以“石”的异体俗字的面貌出现,也未必与有意繁化字形有关。如下面的例子:

伯2932号《甲子乙丑年(964—965)翟法律出便与人名目》:“(甲子年十二月十一日)洪池张佛奴便豆壹碩,至秋壹石伍斗。”其中的“壹碩”即下文的“壹石”。又伯2032号背《后晋时代浄土寺诸色入破历筭会稿》记西仓麦入,包括“麦伍碩,董近进利润入”“麦叄碩,王富延利润入”“麦一石,冯友友利润入”等总共27笔,最后“计麦三十七石七斗”,其中细目“碩”“石”先后杂出,读“碩”同“石”,合计后的总数正合于“三十七石七斗”之数。又伯2642号《诸色斛斗破用历》有“粟壹碩肆斗付武上座贴麦酒用;同日粟壹碩看待后座用”,又有“粟壹石貳斗,沽酒看徒众及工匠用”“粟壹石貳斗,沽酒阎都头身故大众及都官吊孝来吃用”,亦“碩”“石”先后杂出,含义全同。这种“碩”字与繁化大写无关,而把它看作一般的异体俗字也就可以了。①从语源的角度而言,表容量的“石”源于“”。《说文·禾部》:“,百二十斤也。”宋张有《复古编》卷五“”字下云:“今别用石、硕,并非。”清桂馥《说文解字义证》:“今省作石,读为担。案《后汉书》注云:今江淮人谓一石为一担,音丁滥反。然则以石为担,由来旧矣。详其故,因儋受一石,遂呼石为儋。”参看韩丹《计量单位“石”的衡量转换和历史音义》,载《中文学术前沿》第十一辑,浙江大学出版社,2018年。