中医穴位贴法预防普外科术后胃肠道并发症护理干预效果评价

2020-10-31游秋英

游秋英

胃肠道反应是普外科腹部手术患者最为常见的并发症之一,包括恶心、呕吐、腹胀等,其发生率在3.0%~5.5%,平均发病率为4.2%。术后胃肠道并发症的发生,会延缓患者康复的进程,进而导致患者的住院时间延长,增加了患者家庭负担,还给患者带来了极大的影响[1]。因此,普外科术后胃肠道并发症逐渐引起了各医院的重视,对于普外科腹部手术患者应该及早进行预防和采取护理干预措施[2]。中医穴位贴法是我国医学外治法之一,在经络学说的指导下,用药物外敷穴位进行治疗,在中医治疗中经常使用。但是,中医穴位贴法预防普外科术后胃肠道并发症的效果研究较少[3,4]。因此,本研究以普外科腹部手术患者作为对象,探讨中医穴位贴法预防普外科术后胃肠道并发症及护理干预效果,报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料选择2019年1月—2019年11月在我院普外科就诊的腹部手术患者120例,按照实际护理方案将其分为对照组和观察组。对照组60例,男34例,女26例;年龄23~70岁,平均(38.35±7.65)岁。观察组60例,男32例,女28例;年龄22~68岁,平均(37.82±8.18)岁。

1.2 诊断标准符合中国胃肠肿瘤外科联盟、中国抗癌协会胃癌专业委员会及国内相关领域的专家学者制定的《中国胃肠肿瘤外科术后并发症诊断登记规范专家共识(2018版)》[5]中术后并发症的诊断标准。

1.3 纳入与排除标准纳入标准:①首次确诊的需腹部手术患者,且无内科严重疾患;②术前无内分泌系统及免疫系统疾病、认知能力正常;③对本次研究知情同意并签署协议书。排除标准:①患有甲状腺功能减退、糖尿病和结缔组织疾病;②合并肝硬化、心血管、肺部疾病患者;③近期患功能性胃肠病,并接受胃肠动力药物治疗患者;④有精神病史、神经系统疾病者;⑤术后严重并发症。

1.4 方法

1.4.1 护理方法对照组:予以术后常规护理措施,密切观察患者各项生命体征,保持伤口创面的清洁卫生,指导患者清淡饮食,帮助患者取舒适体位,尽早下床活动、及时大小便等,对于出现术后疼痛的患者采用静脉自控镇痛(PCIA)[6,7]。观察组:在术后常规护理基础上实施中医穴位贴法:主要是患者手术之后给予穴位中药贴敷,成分是:中药粉 +峰蜜+陈醋,按照一定的比例混合,将其贴在患者的神厥、天枢、中脘,24 h进行一次。与此同时,将特制的中药包(250 g粗盐+250 g吴茱萸混合)放置在准备好的布袋中,微波炉热2~3 min即可,敷于患者的下腹部或脐周。温度控制为40~43 ℃,一次0.5 h,每2 d进行热敷一次。护理干预:术前控制好患者的血糖水平,禁食高糖,并多与患者进行沟通,评估患者的心理变化并进行积极的心理疏导,并告知以往成功的案例等以增加患者的信心。手术进行中严密观察患者的生命体征,终点观察患者的呼吸、心率及血糖水平。术后密切观察患者的病情变化情况,注意胃管、氧管以及尿管通畅,严格观察切口是否有渗血渗液,且进行切口换药时,严格按照无菌的操作。指导患者进行深呼吸及咳嗽,必要时,为患者进行雾化、吸痰操作。手术24 h后鼓励患者根据自身的情况适当进行活动。合理安排术后的饮食,多进食高热量、高蛋白饮食,主要以优质蛋白为主,例如,鸡汤、排骨汤等。若患者较为严重,严禁进食者,按照医嘱补液并酌情使用营养袋,给予肠外静脉营养。

1.4.2 观察指标①护理效果。对患者的肛门排便时间、排气时间以及肠鸣音恢复时间进行记录,肠鸣音恢复时间:每4 h由专门指定医师腹部听诊,发现肠鸣音在每分钟3次或3次以上为肠鸣音恢复,记录最早时间。②术后腹胀情况。采用腹胀评分来评价,术后6 h开始观察,每4 h观察一次,直至肛门排气。以5分为满分,分为无腹胀、轻度腹胀、中度腹胀、重度腹胀。③满意度。采用本科室自制的满意度调查问卷进行评价,计分1~5 分,分别为非常不满意、不满意、一般、满意、非常满意,评分越高说明满意度越高。

2 结果

2.1 2组患者护理效果比较观察组护理后肠鸣音恢复时间、肛门排便时间、肛门排气时间均短于对照组(P<0.05)。见表1。

表1 2组患者护理效果比较 (例,

2.2 2组患者腹胀情况比较观察组术后腹胀情况明显优于对照组(P<0.05)。见表2。

表2 2组患者腹胀情况比较 (例,%)

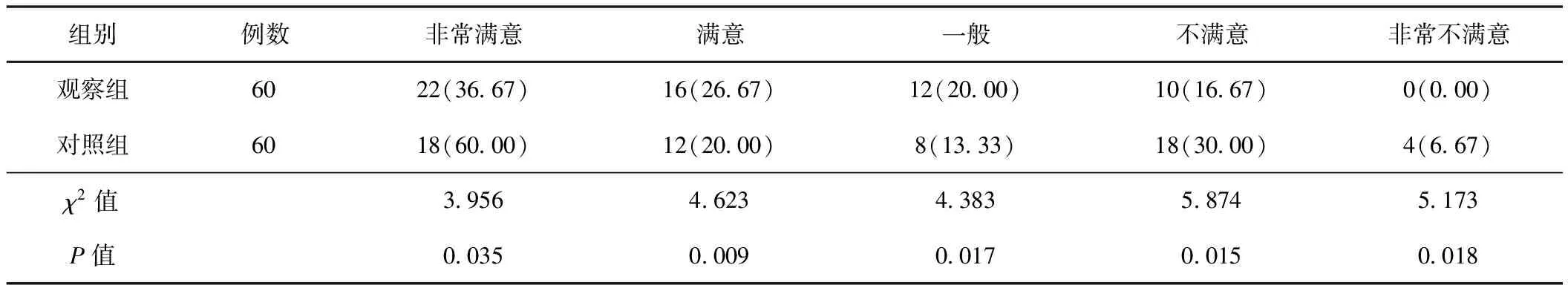

2.3 2组患者满意度比较观察组护理后满意度高于对照组(P<0.05)。见表3。

表3 2组患者满意度比较 (例,%)

3 讨论

近年来,随着麻醉和手术技术的进步和提高,普外科腹部手术适应证逐渐扩大,恶心、呕吐、腹胀、腹痛等胃肠道并发症在腹部手术患者中比较常见。上述并发症不仅影响了患者的术后康复,也给患者带来了较大的痛苦[8]。术后胃肠功能障碍在临床中越来越受到重视,它是术后胃肠道功能未能及时恢复带来的一系列症状和体征的统称。术后胃肠功能障碍并不是一个新的现象,最早的文字记载把它描述成一种发生在任何手术后和严重的剖腹手术后的类型不变的生理反应。

近年来,中医穴位贴法在普外科就诊的腹部手术患者中得到应用,且效果理想。本研究中,观察组护理后肠鸣音恢复时间、肛门排便时间、肛门排气时间均短于对照组(P<0.05),说明中医穴位贴法能够缩短肠鸣音恢复时间、肛门排便时间、肛门排气时间,促进胃肠道功能。中医穴位贴法以中医经络穴位理论为依据,根据治疗的需求,将药物制成相应的药剂,贴于对应的位置,药力作用通过肌表,传于经络、腑脏,能够较好地促进胃肠功能的恢复,有效地缩短患者的肛门排便时间和排气时间以及肠鸣音恢复时间,且整个操作过程中,步骤较为简单,能够满足患者的广泛需求[9]。本研究中,观察组术后腹胀情况明显优于对照组(P<0.05),说明中医穴位贴法能够减轻患者腹胀的情况,能够理气止吐,对胃肠起到双向调节作用。腹部手术的患者在术后12~24 h内肠蠕动完全消失,导致胃肠道功能紊乱,使水、电解质及酸碱平衡失调,影响患者术后顺利康复。细菌感染、病情加重、住院天数及费用增加,均会引起不必要的医患纠纷,给医患双方带来心理负担。中医穴位贴法通过天枢、神阙、中脘穴,能够对胃肠起到调节作用,使得电解质及酸碱平衡重新恢复,促进胃肠蠕动。同时还能够使患者的气血运行顺畅,恢复胃肠功能,改善患者营养吸收状况,增强肠道屏障能力,进而加快患者恢复进程,缩短住院时间,提高患者的满意度,减少医疗纠纷事件的发生[10]。本研究中,观察组护理后满意度高于对照组(P<0.05),说明中医穴位贴法还能够提升患者的满意度。临床研究表明:在普外科术后进行护理干预能够照顾到患者的情绪,稳定患者的心理变化,同时术中、术后给予护理干预,不仅能够预防胃肠道并发症的发生,同时还能够预防其他并发症的发生,例如肺部感染、切口感染等。术后合理安排患者的饮食,保证患者能够摄入充足的营养,增加免疫机制,促进快速康复。

综上所述,中医穴位贴法在预防普外科术后胃肠道并发症中应用,能够有效缩短患者的肛门排便时间和排气时间以及肠鸣音恢复时间,缓解腹胀情况、增加食欲,提高患者满意度和生活质量,值得推广应用。