莜麦淀粉的提取工艺优化及其相关特性研究

2020-10-22肖云峰钱新宇韩运祺

王 娜 肖云峰 钱新宇 韩运祺

(内蒙古医科大学药学院1,呼和浩特 010110) (内蒙古医科大学新药安全评价研究中心2,呼和浩特 010110)

莜麦亦称裸燕麦,是燕麦的一种,属禾本科燕麦属,是一年生草本作物,是一种古老粮种[1]。莜麦种子膳食纤维含量较高,可以降低胆固醇、降低血压,在调节血脂血糖、改善肠道菌群、调节机体免疫力等方面有重要作用[2-7]。莜麦淀粉具有其独特的优势,具有良好的开发前景。莜麦淀粉具有吸油率高、水溶性低的特点,可作为一种易挥发、脂溶性高活性成分的包衣材料以及靶向给药的包衣应用于医药卫生等领域。

淀粉的提取方式有很多种,主要有碱提法、酶解法、超声法、水提法、微波辅助等。陈子月等[8]研究表明碱提法直链淀粉比酶解法含量多,碱提法大米淀粉对温度更为敏感,2种大米淀粉的淀粉-碘可见光吸收光谱大致相似。张芳芳等[9]采用超声法提取茶叶籽淀粉,在最优条件下提取的茶叶籽淀粉蛋白质含量为0.54%,灰分0.17%,溶解力22.19%,膨胀力40.75%;SEM图像表明,茶叶籽淀粉颗粒呈规则的球形,平均粒度大小为1718 nm;红外光谱分析发现,茶叶籽淀粉处于缔合状态的氢键较多。张杰[10]运用碱浸法提取黑米淀粉,淀粉颗粒形貌为不规则的多角形结构,黑米淀粉的平均粒径为(4.39±0.11) μm。王璐阳等[11]研究了脱皮油莎豆压榨饼中提取淀粉的工艺条件,油莎豆压榨饼淀粉与油莎豆原料淀粉无较大差别,颗粒范围是2~18 μm,具有相对光滑的表面结构且淀粉粒度均小于玉米淀粉。淀粉的提取以及相关特性对于食品与药品都有重要意义,但目前鲜有关于莜麦淀粉的提取与特性研究的文献报道,本研究采用脱脂碱提复合法提取莜麦淀粉,单因素-正交实验优化提取工艺,结合扫描电子显微镜、荧光倒置相差显微镜、红外光谱仪和核磁共振对样品进行表征分析,研究莜麦淀粉的组成成分,旨在改进和优化莜麦淀粉的提取方法,以期为后来更深层次的研究提供参考。

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

莜麦种子购自内蒙古武川县;氘代二甲基亚砜(≥99.7%)。

1.2 实验仪器

DM2000荧光倒置相差显微镜,IRAffinity-1红外分光光度计,S-4800冷场发射扫描电子显微镜,Bruker Avance 600MHz固体核磁共振波谱仪,3K15离心机,HH-S恒温水浴锅,BGZ-240电热鼓风干燥箱,HZ-9212s恒温振荡器,XS2-4-10箱式电阻炉。

1.3 实验方法

1.3.1 莜麦淀粉提取流程

莜麦种子→粉碎→过筛→脱脂(石油醚重复脱脂三次)→脱脂莜麦粉→碱液提取→离心→水洗→干燥→莜麦淀粉

莜麦种子粉碎成粉末后,过80目筛,即为原料莜麦粉。将原料莜麦粉加入到石油醚中进行脱脂,摇床低温振摇,时长30 min,振摇过后加入离心管中进行离心,离心条件为3 000 r/min,15 min,离心完成后,快速倾去上层黄色液体。操作共重复3次,直至脱脂后的石油醚接近无色为止。取出置于40 ℃烘箱中烘干。以1∶10的固液比加入pH 9.5的NaOH于已经烘干的脱脂莜麦粉中,置于摇床上50 ℃,振摇2 h。离心,弃去黄色液体,所得固体与水混匀,过600目筛,除去黄色的纤维,加入适量的蒸馏水,静置,分层,弃去上清液,下层白色固体置于45 ℃烘箱中烘干即得莜麦淀粉。

1.3.2 单因素实验

对影响莜麦淀粉提取率的固液比、摇床温度和振摇时间进行单因素实验,确定这3个因素的合适水平以进行正交实验。

1.3.2.1 不同固液比对莜麦淀粉提取率的影响

脱脂莜麦粉在NaOH(pH 9.5)浸泡的情况下50 ℃水温的摇床振摇2 h,固液比设置为1∶6、1∶8、1∶10、1∶12、1∶14,提取莜麦淀粉。

1.3.2.2 摇床温度对莜麦淀粉提取率的影响

脱脂莜麦粉在NaOH(pH 9.5)浸泡的情况下摇床振摇, 固液比设置为1∶10,时间设置为120 min,摇床温度设为30、40、50、60、70 ℃,提取莜麦淀粉。

1.3.2.3 摇床振摇时间对莜麦淀粉提取率的影响

脱脂莜麦粉在NaOH(pH 9.5)浸泡的情况下摇床振摇,固液比设置为1∶10,振摇时间分别为80、100、120、140、160 min。

1.3.3 提取莜麦淀粉的影响因素正交实验

根据单因素的实验结果,并考虑到控制生产成本等目的,设计三因素三水平正交实验,三因素选定为固液比(A)、摇床温度(B)、摇床振摇时间(C)。为了排除系统误差的影响,实验对各因素的排列顺序进行了无序重组,因素与水平设计如表1所示。

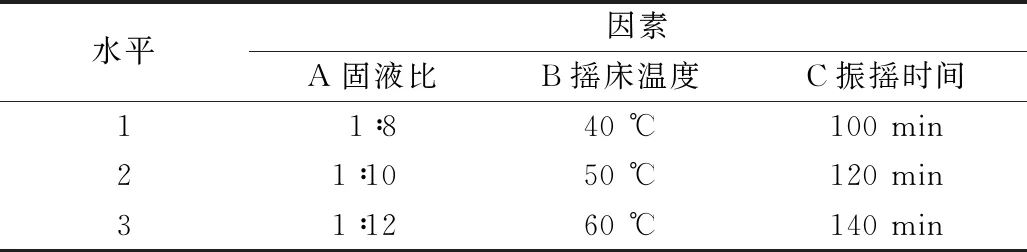

表1 莜麦淀粉提取正交实验设计表

1.3.4 莜麦淀粉提取物成分的测定

1.3.4.1 水分的测定

水分含量的测定方法参照GB 5009.3—2016中的直接干燥法。

X=(m1-m2)/(m1-m3)

式中:X为样品水分的含量/g/100 g;m1为称量瓶+试样质量/g;m2为称量瓶+试样干燥后质量/g;m3为称量瓶质量/g

1.3.4.2 灰分的测定

莜麦淀粉的灰分测定方法参照GB 5009.4—2016进行测定。

X=(m1-m2)/(m1-m3)

式中:X为试样中灰分的含量/g/100 g;m1为坩埚+灰分的质量/g;m2为坩埚的质量/g;m3为坩埚+试样的质量/g。

1.3.4.3 脂肪的测定

莜麦淀粉的脂肪测定方法参照GB 5009.6—2016进行测定。

X=(m1-m0)/m1

式中:X为试样中脂肪的含量/g/100 g;m1为恒重后接收瓶和脂肪的质量/g;m0为接收瓶的质量/g;m2为试样的质量/g。

1.3.4.4 蛋白质的测定

莜麦淀粉的蛋白质测定方法参照GB 5009.5—2016进行测定。

式中:X为试样中蛋白质的含量/g/100 g;M为试样的质量/g;V1为试液消耗硫酸标准滴定液的体积/mL;V3为吸收消化液的体积/mL;V2为试液空白消耗硫酸标准滴定液的体积/mL;F为氮换算为蛋白质的系数;C为硫酸标准滴定液浓度/mol/L;100为换算系数。

1.3.5 莜麦淀粉颗粒形貌的测定

1.3.5.1 光学显微镜莜麦淀粉颗粒形貌的测定

样品少许均匀置于载玻片上,滴加香柏油少许,显微镜下观察,拍照。

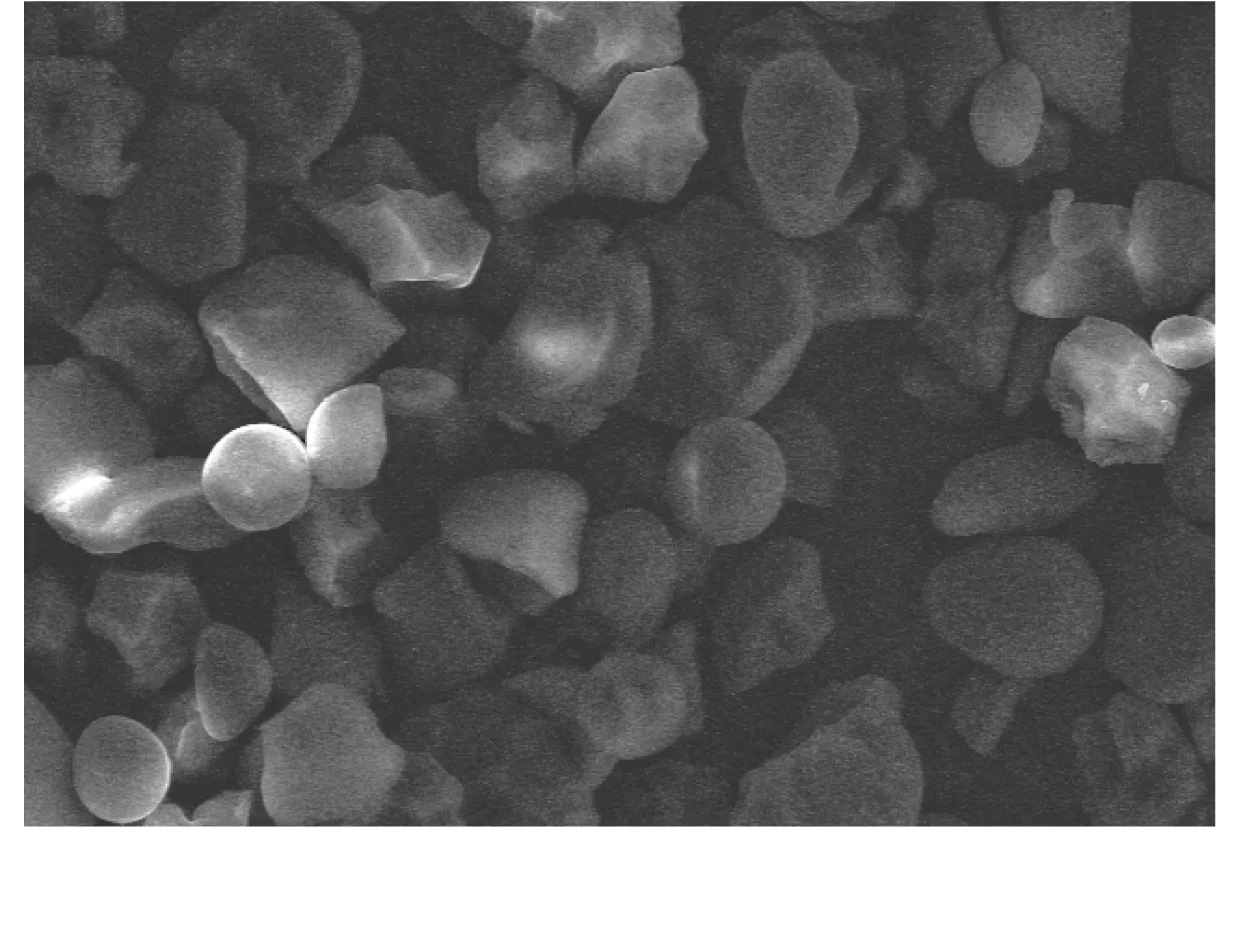

1.3.5.2 扫描电镜(SEM)莜麦淀粉颗粒形貌的测定

SEM样品台上贴导电胶,将制备得样品粉末撒在导电胶上,稍微施压使部分样品粉末陷入到导电胶胶基,刀片轻轻地刮去表面多余的复合物粉末,立即喷金,电子显微镜观察,拍照。

1.3.6 傅立叶红外光谱法(FT-IR)

将莜麦淀粉样品和溴化钾在105 ℃干燥至恒重,除去莜麦淀粉中的结晶水或者游离水,消除样品中水分子的存在对红外吸收峰的干扰。以1∶100称取莜麦淀粉样品及溴化钾粉末,将其研磨均匀,将研磨后的粉末装入压片模具中抽真空压制成一薄片,放入红外光谱仪中进行扫描,以溴化钾薄片进行背景扫描,扫描波数400~4 000 cm-1,扫描次数32次,分辨率为4 cm-1。

1.3.7 核磁共振法(NMR)

精密称取样品约0.1 g置于离心管中,加入氘代二甲基亚砜0.8 mL,超声5 min溶解,震荡摇匀后,转入核磁管静置待测,采用Bruker Avance 600 MHz固体核磁共振波谱仪。

1.4 数据处理

每个实验均重复3次,结果表现为平均数±标准差,用Origin8.0软件作图。

2 结果与分析

2.1 单因素实验

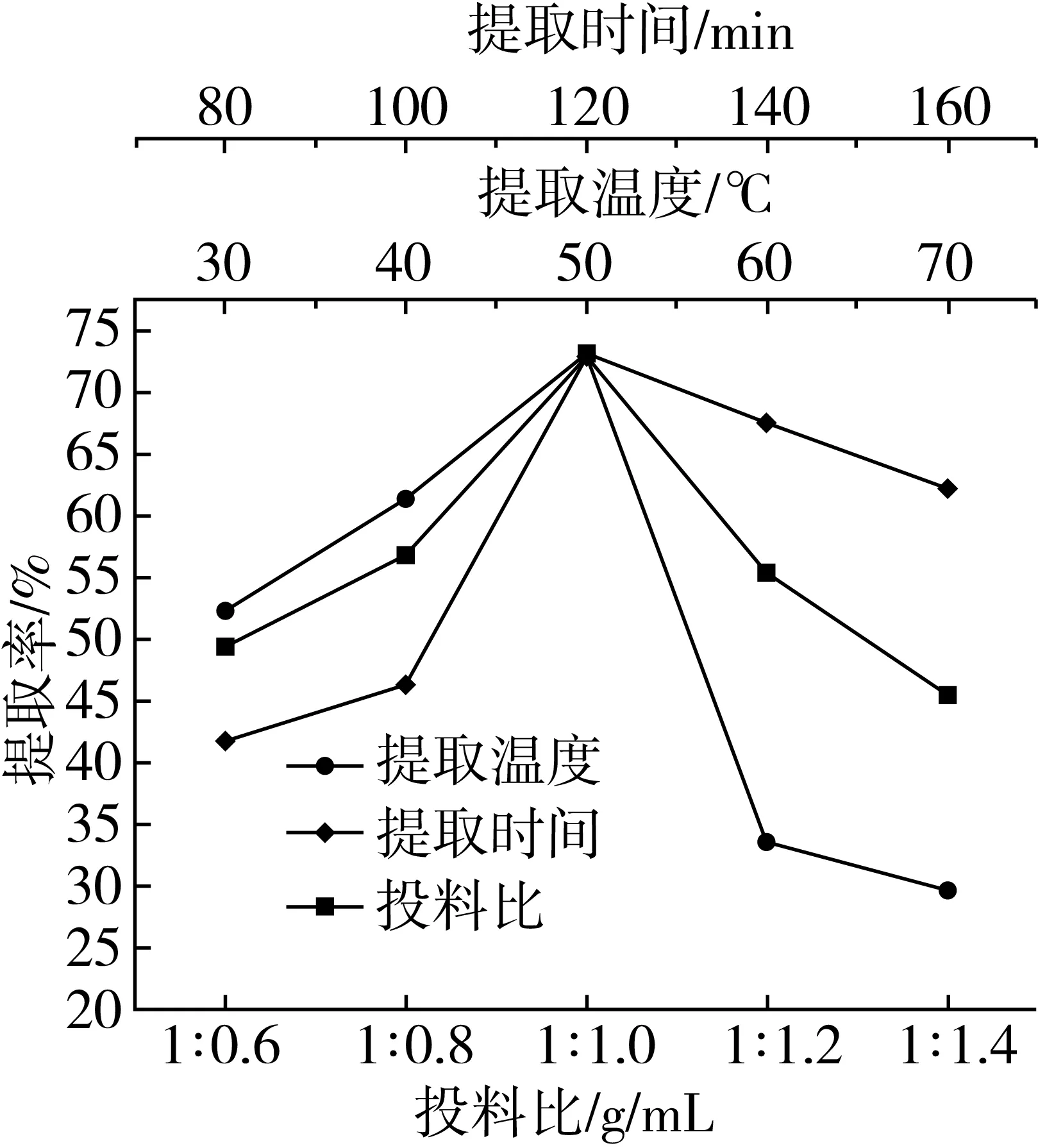

2.1.1 固液比对莜麦淀粉提取率的影响

由图1可知,在控制振荡器温度以及振摇时间不变的情况下,随着固液比的增加,提取率呈先上升后下降趋势。适宜的固液比能够提高莜麦淀粉的提取率,投料过多,使莜麦种子粗粉未能充分接触碱提取液,造成莜麦淀粉的损失,碱提取液过多,导致后续操作步骤繁琐,造成不必要的人力与物力的浪费,甚至引起褐变。张晶等[2]研究表明,因燕麦中富含膳食纤维具有较强的吸水膨胀能力,料液比较小时,溶液较黏稠,流动性差,不利于淀粉分子的释放,随着料液比的增加,增大了燕麦与溶剂的接触面积,使得淀粉提取率增加。当料液比大于1∶10 (g/mL)时,燕麦淀粉提取率下降,可能是由于碱溶液过多导致溶液黏度变大,分子扩散速率降低,且碱溶液用量的增大会增加后续排废的难度。与本实验结论一致,因此将固液比定在1∶10。

2.1.2 温度对莜麦淀粉提取率的影响

由图1可知,在控制固液比以及振摇时间不变的情况下,随着温度的升高,提取率呈先上升后下降趋势,此种表现的原因可能是,温度过高,莜麦淀粉可能发生糊化从而降低提取率,温度过低,莜麦淀粉可能未被充分碱化,不能有效的从蛋白质上脱离下来,从而降低提取率。袁晓丽[12]提取藜麦淀粉报道中提到,在一定温度范围,一定NaOH的作用下,使淀粉和蛋白质的结合变得疏松,加速了蛋白质分子运动,使得蛋白质容易从藜麦中溶解出来;但是,当温度高于50 ℃时,蛋白质发生变性,黏度增加,淀粉和蛋白质的分离变得困难;另外,温度过高也会导致淀粉的糊化,从而降低了淀粉的得率。与本实验结论一致,因此将温度选取在其有最高提取率时,即50 ℃。

2.1.3 振摇时间对莜麦淀粉提取率的影响

由图1可知,在控制固液比以及温度不变的情况下,随着振摇时间的增加,莜麦淀粉的提取率呈先上升后下降趋势。此种表现原因可能是,时间较短的情况下,碱液与莜麦种子粗粉可能未能充分混匀,时间过长,莜麦种子粗粉可能碱化时间过长,莜麦淀粉与碱液发生反应故损失一部分,提取率从而降低。沈生文[13]提取大麦芽淀粉报道中提到,搅拌的剪切力等作用,可以使溶液变稀,体系黏度下降,也可以使大麦芽粉与提取液充分接触,提取液可充分进入大麦芽内部,可以使提取液的碱度均匀,且搅拌过程中发生的碰撞也进一步使淀粉从大麦芽组织中游离出来。但搅拌时间过长,淀粉的颗粒结构变得疏松 ,不利于沉淀。因而影响了淀粉提取率。这与本实验结论一致,因此将振摇时间定在120 min。

图1 不同处理对莜麦淀粉提取率的影响

2.2 正交实验

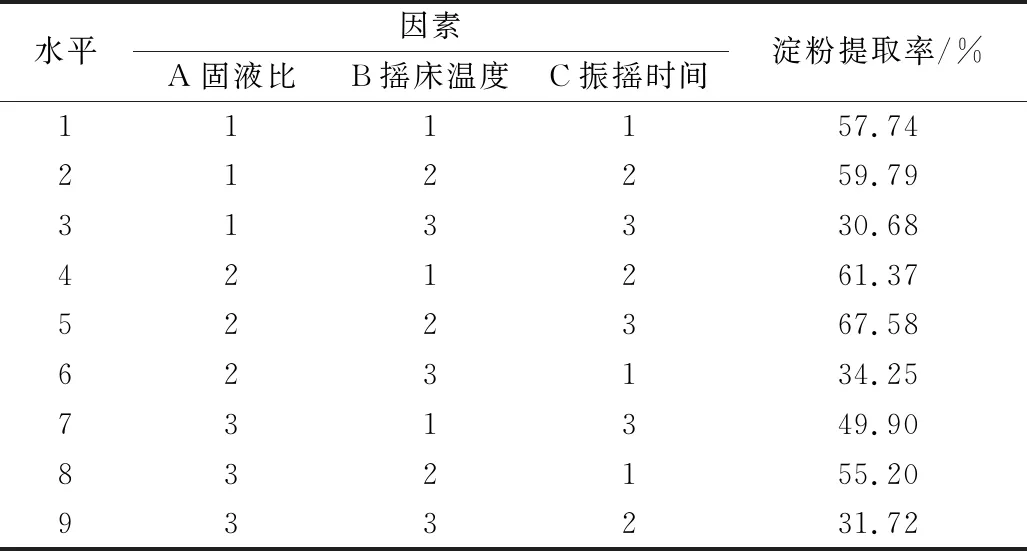

称取莜麦种子粗粉9份,每份5 g,精密称定,按表2的顺序依次进行实验,不同条件下莜麦淀粉的提取率结果见表3。

表2 莜麦淀粉的影响因素的正交实验

表3中各因素对莜麦淀粉的提取率依次为B>A>C,恒温振荡器的温度影响最大,接下来依次为固液比以及恒温振荡器的振摇时间,最佳条件为A2B2C2,即固液比为1∶10。摇床温度为50 ℃,振摇时间为2 h,测得莜麦淀粉的提取率为73.26%

表3 正交实验极差分析

2.3 莜麦淀粉提取物成分的测定

由表4可知,莜麦种子组成成分含量排序:脂肪>水分>蛋白质>灰分,脂肪含量最多,达8.43 g/100 g,付丽红等[14]报道中指出藜麦中脂肪含量5.97。比较莜麦种子与莜麦淀粉淀粉中脂肪含量和蛋白质含量,莜麦淀粉中含量较少。这说明石油醚能有效脱去莜麦种子中脂溶性大的物质以及蛋白质在一定的碱性条件下易与淀粉分离,从而得到较纯净莜麦淀粉。淀粉与蛋白质的紧密结合是淀粉提取中最难解决的一大难题,乙醇对蛋白质外膜的水化层起到一定的脱水作用,碱性蛋白酶对蛋白质具有一定的破坏与增溶作用。

表4 莜麦种子、莜麦淀粉组成成分/g/100 g

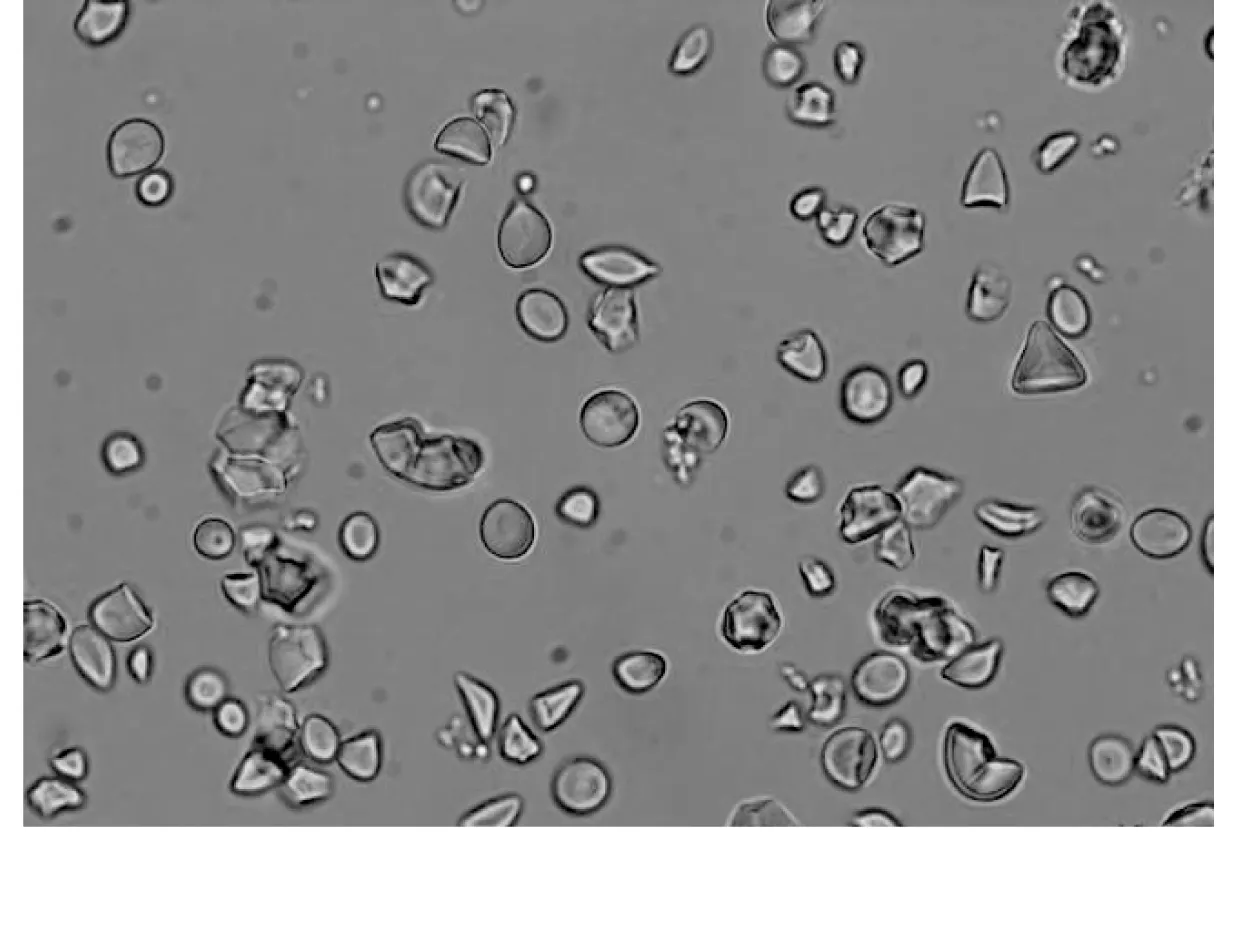

2.4 莜麦淀粉颗粒形貌的测定

由图2、图3可知,莜麦淀粉颗粒较小,且粒径大小不一致,莜麦淀粉颗粒形状不规则,呈多角型或椭圆形,属于小颗粒淀粉;部分淀粉颗粒表面有凹陷,由于莜麦淀粉和蛋白质结合非常紧密,这种凹陷可能是由于在生长过程中,蛋白质挤压淀粉表面而形成的,还有可能是提取淀粉的过程中,淀粉从蛋白质网络结构中释放时,淀粉颗粒受到破坏而形成的,淀粉的提取,即破坏细胞结构以及破坏淀粉颗粒与母体的结合,细胞质中含有大量的酚类,而多酚氧化酶位于细胞膜,破坏前彼此分离,无相互作用,破坏后相互接触,形成醌,继而形成黑色素,影响淀粉的白度,故可加入亚硫酸钠以及VC等抑制剂[15,16]。

图2 莜麦淀粉颗粒光学显微镜

图3 莜麦淀粉颗粒电子显微镜

2.5 傅立叶红外光谱法(FT-IR)

由图4可知,莜麦淀粉在400~4 000 cm-1范围内有多个吸收峰,主要在3 394 cm-1处有一个宽阔的吸收峰,为O—H 伸缩振动峰;在2 920 cm-1处有C—H 的伸缩振动吸收峰;在1 653 cm-1左右有H—O—H吸收峰;在1 417 cm-1处有O—H的伸缩振动吸收峰;在1 155、1 078、1 025 cm-1处有C—O伸缩振动吸收峰。这与杨慧等[17]、任静等[18]以及张荣飞等[19]结论基本一致。

图4 莜麦淀粉的红外吸收光谱图

2.6 核磁共振法(NMR)

由图5可知,化学位移为40左右的为溶剂氘代二甲基亚砜的特征峰。C1的化学位移为 100.49,C2的化学位移在72.38,C3的化学位移在73.67,C4的化学位移在72.18,C5的化学位移在79.16,C6的化学位移为60.89。这与张舒等[20]、王萍萍等[21]结论基本一致。

图5 莜麦淀粉的核磁共振13C谱

3 讨论

以莜麦为原料,应用脱脂碱提复合法提取莜麦淀粉,在通过单因素分析以及正交实验对莜麦淀粉的提取进行优化,并对其相关特性进行研究。脱脂碱提复合法是一种常见淀粉提取方法,李丹丹[22]运用响应面优化碱法提取青稞淀粉,叶俊等[23]运用碱提法提取火山葛粉淀粉。这可能是由于在一定的碱性条件下,利于蛋白质与淀粉分离,蛋白质从内质网脱落,部分蛋白溶于水,随着淀粉的慢慢沉淀而分离。运用光学显微镜与电子显微镜发现,莜麦淀粉颗粒较小,且粒径大小不一致,莜麦淀粉颗粒形状不规则,呈多角型或椭圆形,属于小颗粒淀粉,部分淀粉颗粒表面有凹陷。这可能是由于淀粉与蛋白质紧密结合,生长过程中相互挤压形成,也有可能是粉碎过程中破坏了其结构。吴会琴等[24]报道白芸豆淀粉和小利马豆淀粉都呈现出颗粒表面光滑,无棱角,无裂痕和大小不一的形态特征。红外光谱与核磁共振分析发现,莜麦淀粉的谱图为典型的淀粉图谱。

莜麦淀粉可作为一种条件宽泛的包合物壁材,目前,最常见的包合物壁材是环糊精,但环糊精对其包合对象的分子大小要求极为严格,这直接制约了该类壁材的使用。目前,环糊精类包材只应用于药物或风味物质的增溶领域。淀粉在不失安全性的前提下,对包合对象的分子大小要求宽松,包埋率较高,能将客体分子包埋于螺旋结构中形成相应的包合物,是潜在的最佳包材研究对象。

4 结论

本实验运用单因素-正交实验对莜麦淀粉的提取方法改善,以提取率为指征,找到一种适用于莜麦淀粉的提取方法-脱脂碱提复合法。通过对其组成成分分析,发现莜麦含油量较高,莜麦淀粉蛋白含量和脂肪含量较少。光学显微镜和SEM表明,莜麦淀粉粒径大小不一致,呈多角型或椭圆形,属小颗粒淀粉。红外光谱和核磁共振表明,莜麦淀粉的谱图为典型的淀粉图谱。