乌蒙山区接茬方式对土壤中量元素及 3种作物产质量的影响

2020-10-21韦灯会张新永

韩 芳, 韦灯会, 张新永*, 陈 吉

(1.云南农业大学 农学与生物技术学院,云南 昆明 650201; 2.云南省昭通市昭阳区农业技术推广中心, 云南 昭通 657000)

云南省是我国马铃薯(SolanumtuberosumL.)种植较早的省份,且栽种面积广,是云南继水稻、玉米之后的第三大粮食作物,省内海拔差异大的地理形态形成独特的气候条件,使马铃薯能够四季种植周年收获[1],全省128个县均有马铃薯种植,保障鲜薯周年供应,全省种植面积达66.7万hm2,总产量1 200余万t[2],占全国总产量的10.1%,仅次于四川省的11.7%、甘肃省的10.5%,是全国第三大主产省[3]。赤小豆(Vignaumbellata)和荞麦(Fagopyrumesculentum)为我国的重要农作物之一,具有很高的营养价值,荞麦还含有黄酮类物质[4],赤小豆和苦荞麦(Fagopyrumtataricum)在云南省的种植较为广泛,尤其是温带高原山地季风气候地区,提高荞麦产量对我国农业发展有着极为重要的作用[5]。随着种植业结构的调整,马铃薯对山区群众的粮食安全保障和广大农户的增收致富意义重大,对扶贫攻坚、实现云南如期全面脱贫意义重大[6]。目前,受耕地面积、订单农业、种植规模化、集约化及气候条件等因素的影响[7],马铃薯、赤小豆、荞麦连作现象普遍存在,且该3种作物属于不适宜连作的作物,马铃薯长期连作会产生连作障碍,造成植株早衰、生理活性下降、产量减少等后果[8]。而轮作接茬可合理有效地利用土壤养分,使作物产量及经济效益得到提高。汪芳甜等[9]研究显示,当豆科作物加入种植模式中时,还能使土壤中的氮素通过共生固氮作用得到提高。随着对产量水平要求的不断提高,及氮磷钾化肥大量的施用,忽略了中量元素的作用,有些地区土壤中的部分中量元素已不能满足作物生长的发育需求。中量元素是作物生长过程中需要量次于氮、磷、钾而高于微量元素的营养元素,通常是指交换性钙和镁、有效硫。钙是植物生长和发育所需的一种重要的常量营养素,是构成细胞壁的重要元素,是叶绿素的组分,许多酶的活化剂,占所有植物干生物总量的0.1%~5%[10]。此外,Ca2+作为第二信使参与细胞和植物发育的各个方面,如细胞分裂、细胞极性、细胞伸长、光形态建成、生物和非生物胁迫反应,然而,Ca2+在很大程度上仅限于新生根系从土壤中吸收,并通过木质部输送到地上部,而不是从老的组织重新到新生组织[11]。因此,如果土壤不能补充外源Ca2+,则Ca2+缺乏通常会影响植物的生长发育,所以土壤中的交换性钙含量对作物的生长有着至关重要的作用。交换性镁是土壤中重要的盐基离子,在土壤中的变化影响着土壤的物理化学性质,也影响着植物对镁及其他养分的吸收,作物缺镁时,叶绿素减少,光合作用减弱,碳水化合物、蛋白质、脂肪的形成都会受到抑制。硫是作物生长发育必需的元素之一,其吸收量仅次于氮素,与磷素相当[12],作物缺硫时,蛋白质等的合成受阻,植株矮小,叶绿素降低,分蘖分枝少。马铃薯[13]、赤小豆、荞麦在生产中普遍存在连茬或不合理轮作现象,引起土壤养分失调,土壤物理性状恶化等问题,作物出现生育状况变差、产量下降、品质变劣等连作障碍,而合理的接茬种植可减轻农作物病害发生程度,是一项用地养地相结合的农业技术措施。因此,掌握马铃薯、赤小豆和荞麦在不同接茬种植模式土壤耕层中量元素的变化,对了解土壤养分、提高作物产量,促进可持续生产具有重要意义。前人对耕地土壤[14-15]、茶园[16]、菜园[17]、植烟地[18]及马铃薯栽培[19]等的土壤中量元素进行调查研究,揭示了各地土壤中量元素的含量及对作物产量等品质的影响。但目前尚未有马铃薯、赤小豆及荞麦的接茬种植中量元素含量及变化趋势和对作物产量及品质影响的报道。因此,在提倡土地资源保护性耕作及可持续发展的时期,有必要了解接茬种植方式下中量元素的变化趋势和对作物产生的影响。为此,选择马铃薯、赤小豆、荞麦3种作物不同顺序的接茬种植方式,每年对根际土壤进行3次采集和分析,掌握中量元素的变化趋势及丰缺程度,并测量产量和品质,以期为该类型地区农业生产中用地养地相结合的可持续耕作模式及施肥策略提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验地点为云南省昭通市靖安镇松杉村9社,海拔2 202 m,经度103°42′7″,纬度27°35′29″。土壤pH 5.1,含有机质30.01 g/kg、交换性钙446.16 mg/kg、交换性镁229.67 mg/kg、有效硫73.10 mg/kg、有效氮159.23 mg/kg、速效磷6.30 mg/kg、速效钾103.35 mg/kg。土壤类型为黄壤土类、典型黄壤土属、山地黄壤。

1.2 供试材料

马铃薯品种选用云薯505,苦荞麦选用当地品种线荞,赤小豆为当地品种红腰豆。3种作物种均由云南省昭通市昭阳区农业技术推广中心提供。

1.3 方法

1.3.1 试验设计 试验用地前茬作物为玉米,充分混合土表厚度20 cm的土壤,力求土质均匀一致,试验采用随机区组设计,设置9个小区,分别为9个处理A~I, 3个重复。小区宽5 m,长12 m。马铃薯、荞麦、赤小豆随机安排,每个处理为常规净种马铃薯、荞麦和赤小豆。A、B、C 3个小区分别为赤小豆、马铃薯、荞麦的连作模式,D为赤小豆-马铃薯;E为马铃薯-荞麦;F为荞麦-赤小豆;G为赤小豆-荞麦;H为马铃薯-赤小豆;I为荞麦-马铃薯。3月中旬播种马铃薯,结合整地,马铃薯折合施用三元复合肥(N∶P∶K为15∶15∶15)50 kg/667m2,普钙40 kg/667m2,硫酸钾10 kg/667m2,一次性作底肥施用,双行垄作并覆盖地膜。4月中旬播种荞麦和赤小豆,施肥量均与马铃薯一致,施用三元复合肥(N∶P∶K为15∶15∶15)50 kg/667m2,普钙40 kg/667m2,硫酸钾10 kg/667m2,均做底肥施用。

1.3.2 土样的采集 分别在2017年和2018年的5月上旬、6月中旬、8月下旬取样,2年每月取样时间前后不超过5 d。每个小区采用S形5点法采集5~20 cm 耕层的根际土壤,土壤样品用四分法留取500 g样品于自封袋中,带回实验室处理,待土样风干后,除去植物根系、石块等,碾磨过筛,用于土壤中量元素交换性钙、交换性镁、有效硫及pH、有机质的测定。

1.3.3 指标测定 土壤养分含量按《土壤农化分析》[20]进行,土壤pH用电位法(水土比1.0∶2.5);有机质用重铬酸钾外加热油浴法;交换性钙和镁的测定用原子吸收分光光度法;有效硫的测定用磷酸盐-乙酸浸提-硫酸钡比浊法;品质指标淀粉含量测定用碘比色法,蛋白质含量用考马斯亮蓝法。

1.3.4 土壤中量元素有效态分级评价 根据全国第2次土壤普查土壤养分划分标准《中国土壤》[21]和《中国土壤肥力》[22],及全国农业技术推广服务中心对全国土壤中量元素含量等级划分,将土壤中量元素有效态分为极缺、缺乏、适量、丰富和过量共5个等级(表1)。

表1 土壤中量元素有效态分级标准 Table 1 Effective state classification standard of medium elements in soil

1.4 数据处理

采用Excel 2010 和SPSS 25.0对数据进行处理与分析。

2 结果与分析

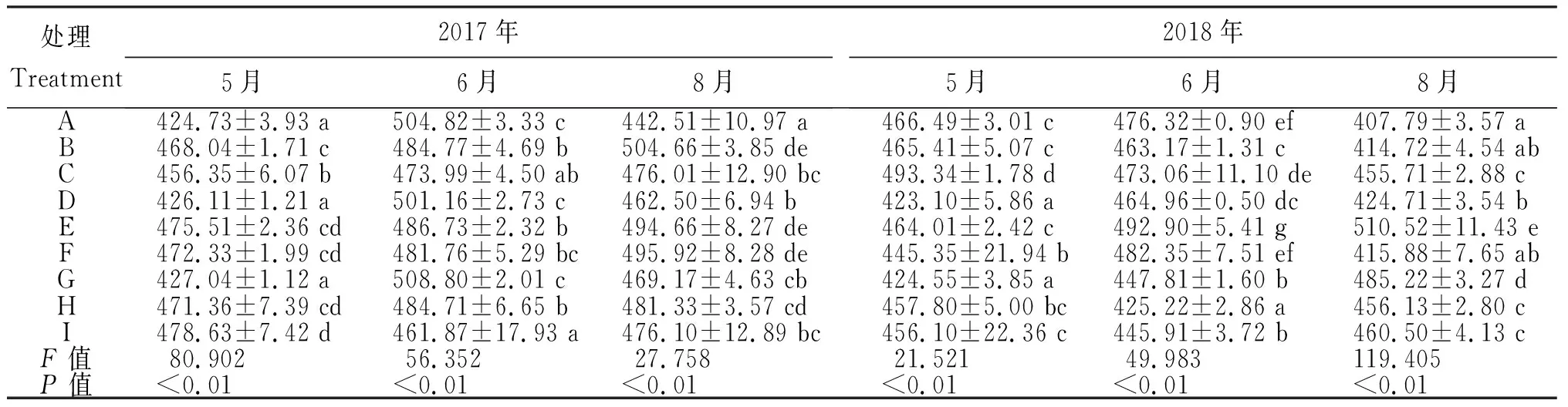

2.1 不同接茬方式对土壤交换性钙的影响

从表2可知,不同时间、接茬方式的土壤交换性钙含量均不同。根据中量元素有效态分级标准可知,各月土壤交换性钙含量均在适量范围。2018年E和G的土壤交换性钙含量增加;处理A、B、C、D、F、H、和I的土壤交换性钙含量减少,其中,A、B、F的土壤交换性钙含量接近缺乏,应适当增施钙肥;处理F在2018年种植赤小豆,对于豆类作物,较高的钙含量可促进结瘤,有利于叶绿素的形成及对氮、磷的吸收,因此,在种植赤小豆的5月和6月,可增施钙肥促进根瘤菌的形成。

表2 不同接茬方式处理的交换性钙含量Table 2 Exchangeable calcium content of different stubble treatments mg/kg

从表3可知,2017年5月和6月,F和G的有机质与交换性钙为显著正相关关系,据土壤中量元素有效态分极标准,F和G的交换性钙含量较低,可在播种和作物生育中期通过增施有机肥的方式,利于促进交换性钙含量的提高。5月,H的有机质与交换性钙间呈显著正相关关系,在马铃薯播种时,增加有机肥的施用量,对土壤交换性钙含量的增加有一定的促进作用。

表3 pH、有机质与交换性钙的相关系数Table 3 Correlation coefficient of pH, organic matter and exchangeable calcium

2018年5月,C、E和G的有机质与交换性钙呈显著正相关关系,在播种时适当增加有机肥的用量,有利于交换性钙含量的提高。8月,E和H的有机质与交换性钙间呈显著正相关,由于该时间已接近赤小豆生育后期,故应追施钙肥,以满足作物生长对钙的需求。

综上所述,2年内,荞麦、赤小豆不同种植顺序对土壤交换性钙含量的影响均在作物生育早期表现出显著差异。

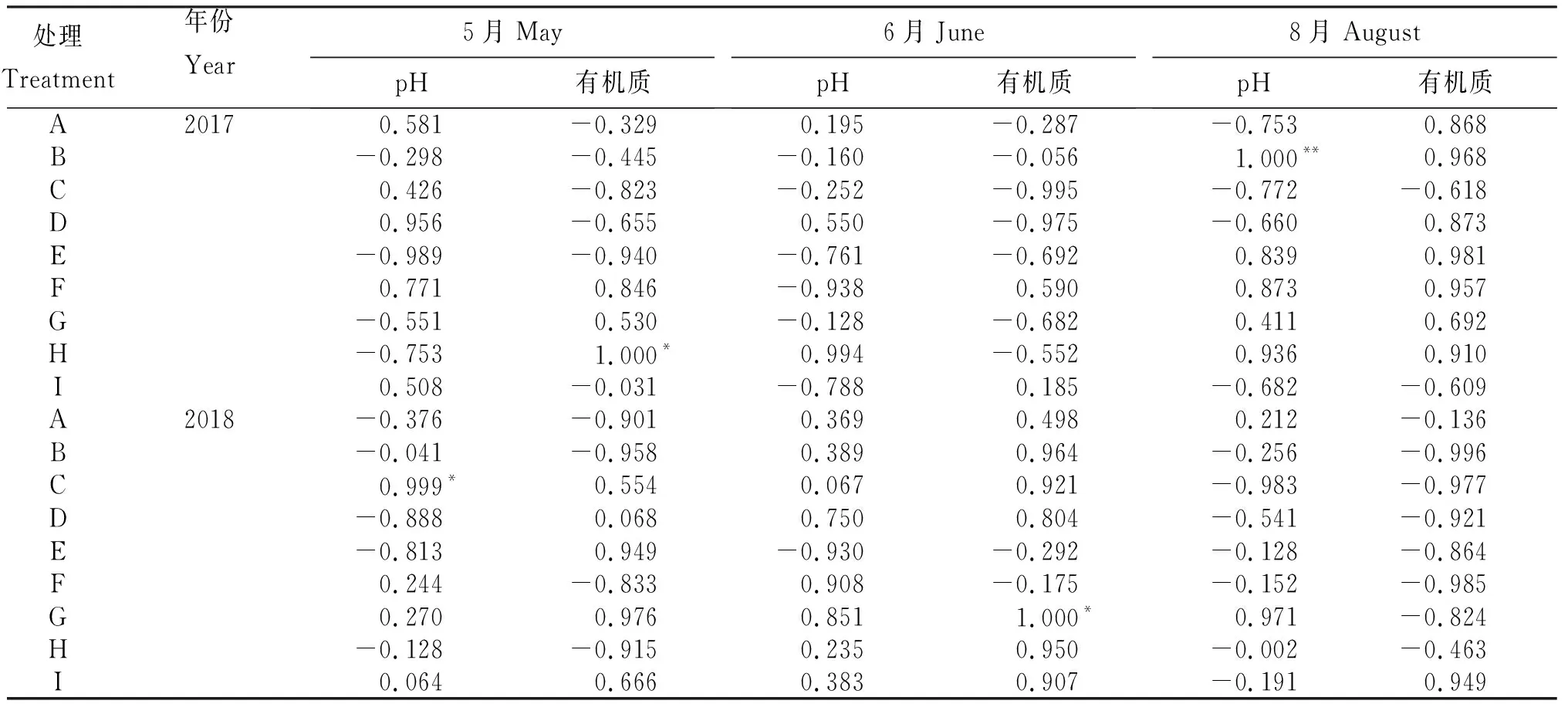

2.2 不同接茬方式对对土壤交换性镁的影响

由表4可知,不同接茬处理,在各月交换性镁含量均不同,根据接茬方式的不同表现出不同的差异性。根据中量元素有效态分级标准可知,交换性镁含量均在丰富及过量的范围,含量较高。2018年,A的土壤交换性镁含量增加,B和C的土壤交换性镁含量保持稳定。H和I的土壤交换性镁含量降低,应适当增施镁肥,满足作物生长对镁的需求。

表4 不同接茬方式土壤交换性镁含量Table 4 Contents of exchangeable magnesium in different stubble treatments mg/kg

由表5可知,2017年5月,B的pH与交换性镁含量间呈显著负相关关系。 5月和6月,E的交换性镁与pH间分别呈显著正相关和极显著正相关关系;6月和8月,E的有机质与交换性镁含量间呈显著正相关关系。8月,F的pH与交换性镁含量间呈显著正相关关系;A和C的有机质与交换性镁含量间呈显著正相关关系。2017年pH和有机质与交换性镁含量在各种植方式间呈显著差异性。因种植作物的不同,根际微生物种类、数量及酶活性产生差异[23],影响了根际土壤的酸碱度和有机质含量,进而对交换性镁含量的变化产生一定影响。

表5 pH、有机质与交换性镁的相关性Table 5 Correlation between pH, organic matter and exchangeable magnesium

2018年5月,G和I的有机质与交换性镁含量为显著正相关关系,结合土壤中量元素有效态分级标准和不同接茬处理的交换性镁含量可知,此时的交换性镁含量较低,可增施有机肥,从而提高土壤有机质含量,并促进交换性镁含量的增加。

2.3 不同接茬方式对对土壤有效硫的影响

由表6可知,2017-2018年的各月,不同接茬方式有效硫含量存在一定差异性。结合土壤中量元素有效态分级标准可知,有效硫含量在适量、丰富、过量的范围。2年后处理B、E、G、H 4种种植方式的有效硫含量大幅度降低。

表6 不同接茬方式土壤有效硫的含量Table 6 Available sulfur content of different stubble treatments mg/kg

由表7可知,2017年5月,H的有机质与有效硫含量间呈显著正相关关系;2018年6月,G的有机质与有效硫含量间呈显著正相关关系。前茬作物不同,有机质与有效硫的关系表现出差异性,由于土壤中的有效硫含量较丰富,能够满足作物对硫元素的需求,实际生产中应适当减少施用含硫化肥,以利于作物的生长。

表7 pH、有机质与有效硫的相关性Table 7 Correlation between pH, organic matter and available sulfur

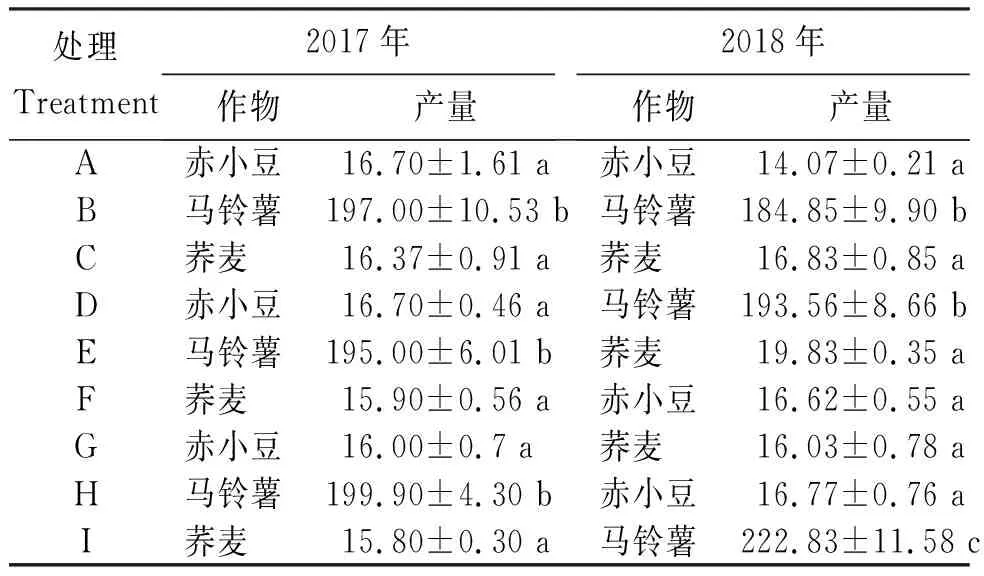

2.4 不同接茬方式对作物产量及部分品质指标的影响

从表8可知,2017-2018年,A、B、C的小区产量都有小幅度减少。接茬种植方式不同,对产量的影响也不同。2018年,E荞麦产量分别比C和G高17.83%和23.71%;I马铃薯产量分别比B和D高20.55%和15.13%。D马铃薯产量比B高4.71%,比E低13.14%;H赤小豆产量比A和F分别高19.19%和0.90%。F赤小豆产量比A高18.12%,比H低0.89%;G荞麦产量比C和E分别低4.75%和19.16%。E和I的接茬种植使2种作物产量高于其他处理,且E的接茬种植方式荞麦产量提升幅度大于I。

表8 不同接茬方式的作物产量Table 8 Crop yields of different stubble treatments kg/60m2

从表9可知,2017年种植相同作物的处理间没有差异性,2018年表现出不一样的差异性。A和C的淀粉含量有小幅度提升,蛋白质含量基本保持稳定,而B淀粉和蛋白质含量都有所下降。在3种作物不同接茬种植方式中,E和I对淀粉和蛋白质含量具明显的促进作用,淀粉和蛋白质含量高于其余处理;E的淀粉和蛋白质含量分别较其余处理提高5.11%~6.35%和19.71%~22.11%;I的淀粉和蛋白质含量分别提高1.43%~6.22%和5.32%~18.35%。结合接茬种植顺序对产量的影响,在实际生产中,可选择马铃薯、荞麦2种作物接茬种植,以提高作物产量和品质,且E的种植效果最佳。

表9 不同接茬方式作物的淀粉及蛋白质含量 Table 9 Starch and protein content of crops with different stubble treatments %

3 结论与讨论

土壤是农业生产的基础,其化学性质是衡量土壤肥力的重要指标,而土壤养分对农业可持续发展有着决定性的作用。谭海燕等[24]研究土壤养分的时空变异,对于土壤养分资源的科学管理和合理利用,保持和提高土壤肥力,促进区域农业可持续发展等都有十分重要的理论意义。朱绍坤等[25]研究显示,接茬种植是用地养地相结合的一种农业措施,可有效协调作物之间养分吸收的局限性,优化根际微生物种群结构与功能,改善土壤理化性质。杜玉琼等[26]研究表明,利用不同作物对水分、养分等生态环境因子需求间的差异,不仅能促使区域作物稳产、高产,而且可以保护生态环境,实现资源均衡利用,有效做到用地养地相结合。李巧玲等[27]研究表明,不同土系、不同质地的土壤中量元素的有效性及含量不同,作物对不同的中量元素敏感程度和需求量也不同。马铃薯、荞麦连茬种植[28],对其质量还是产量都会造成较大的影响,会积累一定的病虫害以及杂草,对正常生长造成严重影响,并且消耗大量土壤养分,导致荞麦得不到充足的养分,产量过低。杨冰等[29]研究表明,豆类的共生固氮等作用有培肥土壤、改善土壤理化性状的效果,是多种作物的良好前茬和培养地力的好茬口。王娟等[30]研究马铃薯月份与中量元素的关系表明,交换性钙和镁的含量随马铃薯的生长发育呈增加的趋势,与本研究结果马铃薯土壤交换性钙和镁的变化趋势一致,不同时期,马铃薯对土壤交换性钙和镁的需求不同,使土壤中交换性钙和镁的含量也随之变化。研究结果显示,作物各月份土壤有效硫含量在适量到过量的范围内变化,与解星明[31]关于云南澜沧县耕地土壤养分的研究结果一致。田孟华等[32]对云南昭通天麻不同产区土壤肥力的研究显示,土壤pH与交换性钙、交换性镁间呈极显著正相关。研究结果对不同月份的交换性钙、镁与pH的关系显示,2017年6月,马铃薯连作的土壤交换性钙与pH间呈显著负相关;8月,荞麦-赤小豆的土壤交换性钙与pH间呈显著正相关;5月的土壤交换性镁与pH间呈显著负相关,马铃薯-荞麦的土壤交换性镁与pH间呈显著正相关,6月的土壤交换性镁与pH间呈极显著正相关,8月的土壤交换性镁与pH间呈显著正相关。土壤pH与Ca、Mg的相关性达显著差异[33],作物根据生育期的需求,对钙和镁的吸收不同,影响了pH的变化。胡小东等[34]关于楚雄植烟区土壤交换性镁含量的研究显示,交换性镁与有机质之间存在弱相关关系,pH与交换性镁含量之间存在强相关关系,与研究结果关于交换性镁与pH、有机质的相关性研究结果相似。植物对于钙、镁的吸收和积累受遗传和环境因素共同影响[35]。同时土壤中矿质元素含量和活性也可以影响钙、镁的吸收。土壤质地、土壤类型和有效硫等均对土壤pH有显著影响[36]。濮永瑜等[37]对保山交换性镁含量的研究显示,土壤有机质含量与交换性镁含量间呈极显著负相关,与2018年的研究结果一致。交换性镁含量与长期施用钾肥有关,因为在作物吸收过程中,钾和镁之间具有拮抗作用[38]。有机肥对土壤镁素有补充作用,而钙能够和土壤中的有机质结合形成土壤粘粒组分的胶结剂,可促进土壤颗粒的团聚,对土壤团粒结构的形成和提高植物的抗逆性发挥着很大的作用[39],中量元素之间存在相辅相成的作用。而土壤中量元素的有效性不仅与成土母质有关,还与土壤理化性质和施肥情况有密切关系[27]。姚建武等[40]研究表明,根据情况适当增施钙镁系列肥料可增强植物对氮、磷、钾养分的吸收,提高肥料利用率。由于作物本身生物学特性及其生产过程中所采取的接茬模式不同,对土壤产生的影响不同,进而对作物产生不同的影响,所以在种植时选择适宜的接茬模式至关重要。合理的种植模式可促进农作物的生长发育,提高农作物的产量,改善品质,实现对土地资源的有效保护,使生态效益、社会效益和经济效益的协调发展[41]。研究结果表明,马铃薯、荞麦和赤小豆3种作物接茬种植的顺序不同,对作物根际土壤中量元素的吸收利用也不同。由于不同作物对不同养分的需求量和吸收效率有差异,导致交换性钙、交换性镁和有效硫含量在不同作物以及不同的生育时期等处理间表现出不同差异,而土壤pH和有机质含量在不同程度上影响了土壤中中量元素的有效性。总体看,在农业生产上采取轮作换茬的作物种植方式更利于均衡土壤养分。马铃薯、荞麦、赤小豆3种作物进行接茬种植时,马铃薯和荞麦间的接茬种植方式对土壤中量元素和产量、品质影响较好,使土壤交换性钙含量增加,保持交换性镁含量的稳定,有效硫含量稍降低,马铃薯-荞麦的种植方式产量、淀粉含量和蛋白质含量可分别提高17.83%~23.71%、5.11%~6.35%和19.71%~22.11%。9种接茬种植方式中,马铃薯-荞麦接茬种植效果最佳。

在实际生产中选择不同作物轮作时,除关注土壤大量元素氮、磷、钾的含量外,还应考虑不同作物接茬种植方式对中量元素交换性钙、镁和有效硫的影响,制定与之相适应的施肥方案,以实现提高作物产量和改善品质,合理利用土地资源,用地养地相结合的农业可持续发展模式。