神经质人格与知识付费意愿:有调节的中介效应分析

2020-10-20李武艾鹏亚曹旭诚

李武 艾鹏亚 曹旭诚

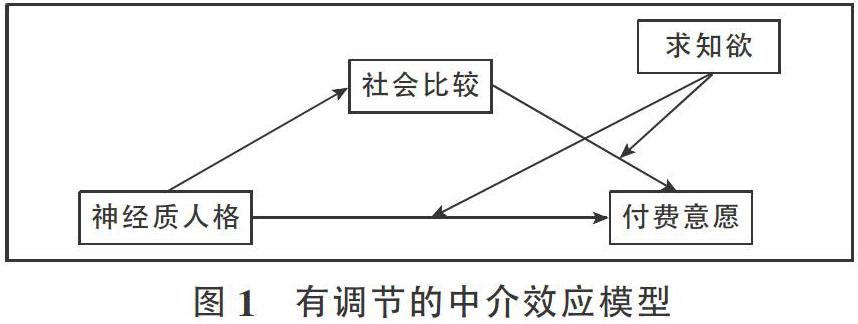

摘 要:为洞察焦虑在知识付费意愿中的作用,文章从个体差异视角探究了神经质人格对用户知识付费意愿的影响及其发生机理。以社会比较为中介变量、求知欲为调节变量的有调节的中介效应检验发现,对于高求知欲用户而言,神经质人格仅能通过社会比较间接影响知识付费意愿,直接效应不存在;但对于低求知欲用户而言,社会比较的中介效应不再存在,神经质人格对知识付费意愿有正向直接的效应。

关键词:知识付费;神经质人格;社会比较;求知欲;付费意愿

中图分类号:G252 文献标识码:A DOI:10.11968/tsyqb.1003-6938.2020059

Neuroticism and Willingness to Pay for Online Knowledge: A Moderated Mediation Model

Abstract From individual difference perspective, the present study aimed to explore the effect of neuroticism on users' willingness to pay for online knowledge, and the underlying mechanism as well. An online survey was used for data collection, and the bootstrapping strategy was adopted to test the proposed moderated mediation model. As the results show, among users with high epistemic curiosity, social comparison fully mediates neuroticism and willingness to pay; whereas among those with low epistemic curiosity, neuroticism directly influence user willingness to pay without any mediating effect of social comparison.

Key words payment for online content; neuroticism; social comparison; epistemic curiosity; willingness to pay

隨着内容版权环境的优化和内容变现渠道的普及,知识付费产业的发展方兴未艾。该产业模糊了教育、出版和传媒等板块的边界,有效地抓住用户知识焦虑的痛点[1]。杨金花[2]认为,知识付费产品的本质就在于解决人们内心的焦虑。事实上,缓解焦虑正是用户知识付费的重要诉求之一[3]。因此,用户的知识付费行为在某种程度上会表现出非理性消费的倾向。但当前有关该议题的用户研究更多聚焦于用户的理性消费层面,包括采用感知价值理论[4-5]、社会资本理论[6-7]、计划行为理论[8-9],以及相关的信息技术接受理论开展的研究[10-11]。诚然,这些研究为理解用户知识付费意愿或行为及其影响因素提供了有益的参考,但它们不能很好地帮助我们洞察焦虑在其中所发挥的作用。

作为对焦虑等情绪易感程度的反映,神经质人格是大五人格中一种重要的类型[12]。诸多实证研究也表明,神经质人格与用户的焦虑程度存在密切关系[13]。因此,从神经质人格切入,对于我们基于焦虑角度洞察影响用户知识付费决策的相关因素具有重要意义。另外,知识付费产品的内核在于“知识”,而求知欲反映的正是个体对知识的渴望程度[14]。所以,在考察神经质人格对用户知识付费意愿的影响过程中,有必要将求知欲的影响作用纳入进来,以期获取对此议题更为全面和准确的认识。

具体而言,本研究试图回答以下三个问题:(1)神经质人格是否对用户知识付费意愿有所影响?(2)神经质人格如何影响用户的知识付费意愿?(3)求知欲对神经质人格和知识付费意愿的直接关系及间接关系是否存在调节作用?如存在,其具体的调节效应又是如何?

1 文献综述及研究假设

1.1 神经质人格与付费意愿

对于用户来说,知识付费的实质是一种信息消费行为,而指导人类行为的重要心理机制之一就是人格特征[15]。截至目前,大五人格模型(神经质、外向性、开放性、宜人性和严谨性)是国际上最具影响力的人格理论模型。其中,神经质人格主要反映个体情绪的稳定程度,与焦虑等多种负面情绪有着紧密的联系[16]。相对于低神经质个体,高神经质个体往往更容易产生并伴随着更多的负面情绪,包括焦虑和急躁等[17]。

邢小强和周平录[18]通过对知识付费产品的案例分析,发现心理价值与效率价值是这类产品价值主张中的重要部分,其中心理价值指“消费者通过付费获取知识来缓解社会焦虑,增强自我认同”,而效率价值指“用户可以通过知识付费进行更加快速和便捷的学习”。不得不说,知识付费产品的上述两种价值主张非常契合高神经质用户容易焦虑和急躁的性格特征。因此,相对于低神经质个体,高神经质个体可能更希望通过消费知识付费产品达到缓解焦虑的目的。换言之,用户的神经质人格水平更高,他们的知识付费意愿就越发强烈。

此外,由于高神经质个体更容易产生孤独感、更需要情感支持,因此他们有可能更倾向于使用社交媒体,以寻求支持和陪伴[19]。当前知识付费产品大多提供虚拟社区服务,具有较强的社交属性。刘征驰等[20]的研究表明,除了产品价值及体验价值之外,社交价值也是用户愿意使用知识付费产品的重要方面。从这个角度来看,相对于低神经质个体,高神经质个体同样有可能更愿意为知识产品付费,以获取社群服务和情感支持。

综上所述,本研究提出第一个研究假设:

H1:神经质人格正向影响用户的知识付费意愿。

1.2 社会比较的中介作用

Festinger[21]在1954年首次提出社会比较理论。该理论认为,人类倾向于使用直接和有形的客观标准进行自我评价,当缺乏客观标准时,就会借助与他人比较的方式,以此获取对自身的认知。尽管Festinger所讲的“社会比较”仅限于个体的观点与能力,但后续对社会比较的研究早已突破这两个对象,并逐步延展到社会生活的方方面面。“社会比较是人类社会生活的一个核心特点”这一观点俨然成为学界共识[22]。

一方面,神经质人格与社会比较有着密切的联系[23]。根据Schachter[24]的压力归属理论,社会比较是寻找和确定归属感的主要途径。在同样的压力下,高神经质个体往往更倾向于与他人进行社会比较,他们希望从他人身上寻找更多与自己相似的经验以获得归属感。VanderZee等[25]也持类似的观点,认为当面临不确定性的时候,人们需要寻求归属感用于减少因不确定性所带来的压力,这一点在高神经质个体身上表现得更为明显。本文实证研究也验证了他们的观点:个体神经质水平越高,越有可能进行社会比较。

另一方面,有研究表明社会比较能够作用于人们的消费行为。如Zheng等[26]发现社会比较会导致炫耀性消费,而用户对知识付费产品的消费同样带有“面子”消费的色彩[27]。也有研究发现社会价值对知识付费意愿具有显著作用,即用户期望通过使用知识付费产品来提高社会形象[28]。此外,社会比较又与人们的自我提升之间有较强的联系[29],而使用知识付费产品的用户在一定程度上带有自我提升的目的[30]。换言之,社会比较也会在一定程度上促进用户对知识付费产品的付费意愿。基于以上论述,不管是从获取他人认同还是提升自我的角度来看,用户的社会比较倾向越明显,越有可能愿意为知识产品付费。

鉴于上述的分析和讨论,本研究认为神经质人格对社会比较有重要的作用,而社会比较又会影响用户的付费意愿,并据此提出第二个研究假设:

H2:社会比较在神经质人格对用户知识付费意愿的影响中起中介作用。

1.3 求知欲的调节作用

求知欲反映的是个体对知识的渴望程度,是一种能够被学习乐趣本身所驱动的倾向[31]。个体的求知欲越高,越倾向于开展搜寻信息、学习和思考等活动[32]。尽管知识付费产品与通常意义上的内容付费产品在载体和形式方面多有类似,但其内核在于“知识”,主要用于解决用户的“知识焦虑”问题,而非满足消遣娱乐或消磨时光等其他需求[33]。换言之,知识付费市场本质是知识的生产、交换和消费[34]。因此,在对知识付费意愿的研究中,考虑个人的求知欲是非常有必要的。

在研究用户获取知识意愿或行为方面,学者们除了将求知欲作为自变量之外,也将其作为调节变量使用。如Koo等在研究用户知识搜寻行为意向的时候,就区分了求知欲程度不同的用户群体,研究发现求知欲对感知有用性、感知易用性、感知娱乐性和用户知识搜寻意愿的关系存在显著的调节作用。具体到知识付费这一特定情境中,张杨燚等[35]研究发现求知欲在感知价值与用户知识付费意愿的关系中同样存在调节效应——相对于低求知欲个体,高求知欲个体更有可能单纯地出于获取知识的需求而付费,因而较少地受到其他因素的影响[35]。

上述文献回顾表明,个体的求知欲水平在很大程度上会影响相关变量与知识搜寻、付费等行为意向的关系。因此,本研究提出以下两个研究假设:

H3a:求知欲在神经质人格对用户知识付费意愿的直接效应中存在调节作用。

H3b:求知欲在神经质人格对用户知识付费意愿的中介作用的后半段存在调节作用,即在社会比较对付费意愿的影响中存在调节作用。

最后,基于上述四个研究假设,本研究构建了一个有调节的中介效应理论模型(见图1)。

2 研究方法

2.1 研究步骤

本研究采用问卷调查法。在正式开展调查之前,于2019年6月上旬对问卷进行预测试,共回收问卷60份。预测试表明,问卷中所涉及的核心变量具有较好的内在一致性。此外,本研究也根据预测试结果调整了问卷中部分语句的表述方式。

2019年6月中旬,本研究正式开展问卷调查。通过滚雪球的方式在线寻找至少已经听说过知识付费产品的用户,并借助过滤题排除从未听说过的用户。经过大约两周的时间,共收集471份问卷。由于本研究聚焦于有付费可能性的人群,因此剔除了所有已经放弃购买的人群,包括 “曾经试听过,但最终决定不购买”的用户(13.0%)、“曾经购买过,但已放弃继续购买”的用户(10.4%)。最终保留361份用于后续数据分析工作,其中“聽说过,但没有用过”的用户占比36.5%,“正在试听,但尚未购买”用户占比18.5%,“已经购买,正在收听”用户占比21.7%。对于前两种类型的用户,本研究测量的是他们的初始付费意愿;对于第三种类型的用户,本研究则测量他们的持续付费意愿。

2.2 测量

本研究的核心变量共4个:神经质人格、社会比较、求知欲和付费意愿。参与者均被要求利用李克特五级量表(1=很不同意,2=不太同意,3=一般,4=比较同意,5=非常同意)自我汇报对这些问项的意见。

问卷中测量“神经质人格”的问项共有四道,分别为“我经常感到犹豫和沮丧”“我常常感到内心不踏实”“我经常担忧一些无关紧要的事情”“我经常担心有什么不好的事情要发生”。这些问项摘自王孟成等[36]编制的中国大五人格问卷中对神经质人格的测量,具有很好的研究信度(α = 0.940)。

对于“社会比较”的测量,本研究改编自Kim[37]对Facebook用户社会比较的测量,以及Buunk 等[38]编制的社会比较倾向量表。一共有四道问项,包括:“我很在意别人对我的看法”“我很关心别人如何评价我”“我总是花很多精力比较自己和别人做的事”“我总想把自己的表现与其他人进行比较”。该分量表具有良好的信度(α = 0.888)。

对于“求知欲”的测量,本研究采纳的是Litman等[39]对求知欲的测量,该分量表同样具有良好的研究信度(α=0.886)。具体包括如下三道问项:“我享受探索新知识的过程”“对我来说,学习新知识是令人兴奋的”“我非常愿意学习不熟悉的内容”。

最后,本研究利用四道问项测量用户对知识付费产品的“付费意愿”“在将来,我会尝试(继续)购买付费音频”“在将来,我愿意(继续)购买付费音频”“在将来,我计划(继续)购买付费音频”“在将来,我觉得自己不会(继续)购买付费音频”(反向题)。该分量表的测量改编自Dodds等[40]对消费者付费意愿的测量,具备较好的研究信度(α = 0.804)。

2.3 数据分析方法

本研究利用方杰等[41]推荐的偏差矫正的百分位Bootstrap方法进行有调节的中介效应检验。在具体操作方面,采用Hayes[42]编制的SPSS宏PROCESS插件,并选择其中的模型15。

通过问卷法收集数据有可能造成共同方法偏差[43]。为了降低这种系统误差,除了进行事前程序控制(如保证问卷填写者匿名性)之外,本研究在开展正式数据分析之前选取Harman单因子检验进行事后统计控制。采用未旋转的因子分析结果,得到4个特征根大于1的因子,其中第一个因子解释的方差累积百分比为36.9%,低于较常使用的40%的临界标准[44],即本研究数据不存在严重的共同方法偏差问题。

3 研究结果

3.1 描述统计分析

统计有效样本的分布情况(见表1)可知,女性多于男性,年轻人(25岁以下)人群占比最多,将近一半的调查者拥有本科学历,各个层次的平均月可支配金额分布较为分散,一线城市用户多于非一线城市用户。

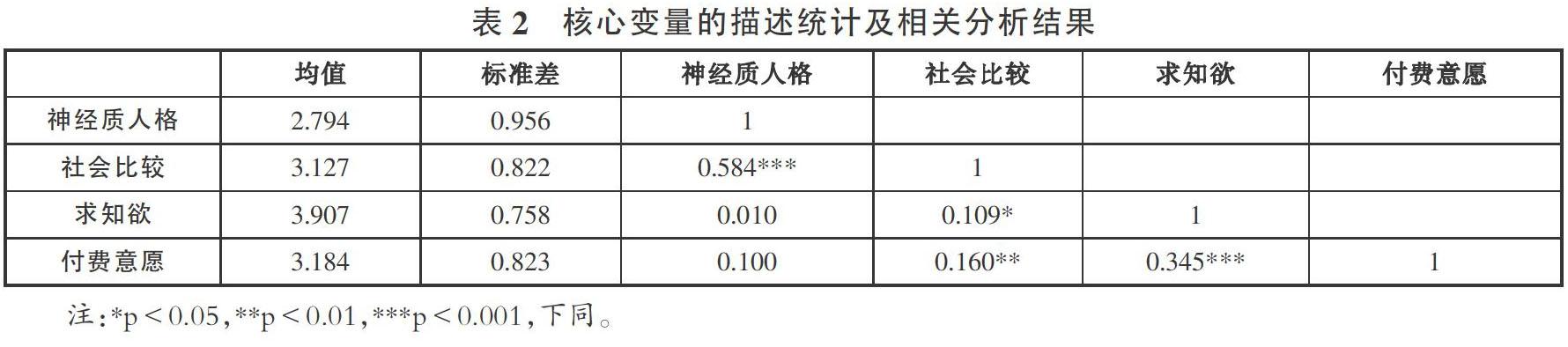

本研究列出了四个核心变量的基本描述统计分析结果以及两两变量之间的皮尔森相关系数(见表2)。可知,神经质人格与社会比较具有中度相关关系(相关系数超过0.5),而社会比较与求知欲、社会比较与付费意愿、以及求知欲与付费意愿之间都具有弱相关关系(相关系数介于0.1和0.4之间)。

3.2 有调节的中介效应分析

本研究在PRCOESS插件中选择模型15,在控制性别、年龄、受教育程度、平均月可支配金额、所在地域这五个人口统计学变量的条件下,检验社会比较在神经质人格对付费意愿作用中的中介效应,并检验求知欲对神经质人格与付费意愿关系的调节效应,求知欲对社会比较与付费意愿关系的调节效应。

回归分析结果(见表3)表明,神经质人格可以正向显著影响社会比较(β=0.477,p<0.001,CI=[0.404, 0.550])及付费意愿(β=0.742,p=0.023 ,CI=[0.105, 1.378 ]),社会比较对付费意愿具有显著的负向影响(β=-0.785 ,p=0.027 ,CI=[-1.479, -0.091])。同时,神经质人格与求知欲的交互项对付费意愿具有显著负向影响(β=-0.168,p=0.027,CI=[-0.318, -0.019]),社会比较与求知欲的交互项对付费意愿具有显著正向影响(β=0.221,p=0.009,CI=[0.056, 0.386]),说明神经质人格对付费意愿影响受到了求知欲的调节,社会比较对付费意愿的影响也是如此。

在方程二中,交互项系数在统计学上显著,变量神经质人格和社会比较的系数均非单纯的数值,而是对求知欲的一个线性方程。因此,脱离调节变量直接讨论神经质人格及社会比较对付费意愿的作用是正向还是负向的实际意义不大,需要进一步采用Bootstrapping方法分析求知欲的调节作用[45]。在具体操作方面,本研究首先以均值加减一个标准差的方式将求知欲划分为低、中、高三个层次,然后检验在不同求知欲水平下(95%的Bootstrap置信区间,5000次抽样),神经质人格对付费意愿直接效应的显著性,以及神经质人格经社会比较对付费意愿的间接效应的显著性。

综上,对有调节的中介效应进行检验(见表4),发现就神经质人格对付费意愿的直接效应而言,当求知欲低时,神经质人格对付费意愿的95%置信区间不包含0,且效应为正;当求知欲为中或高时,神经质人格对付费意愿的95%置信区间均包含0。也就是说,仅当求知欲低的时候,神经质人格对付费意愿才存在直接效应,且效应为正。对于社会比较在神经质人格对付费意愿影响的中介效应而言,僅当求知欲高时,神经质人格对付费意愿的95%置信区间不包含0,且效应为正;当求知欲为低或中时,神经质人格对付费意愿的95%置信区间均包含0。换言之,仅当求知欲高的时候,神经质人格经社会比较对付费意愿的间接影响才存在,并且这个间接影响是正向的。

4 讨论和结论

4.1 主要发现和讨论

通过问卷调查法,本研究从个体差异视角考察了神经质人格、社会比较、求知欲与付费意愿之间的关系。数据分析结果不仅验证了神经质人格能够正向影响用户的知识付费意愿,而且揭示了其影响机制在不同求知欲水平的用户群体中存在差异。具体而言,在高求知欲群体中,神经质人格对付费意愿的直接作用不存在,仅可通过社会比较的中介作用对付费意愿产生正向的影响。但在低求知欲群体中,神经质人格对付费意愿具有直接正向的显著影响,而社会比较的中介效应不复存在。

对于上述研究发现,可从用户需求和产品功能匹配的角度加以解释。一方面,为了缓解焦虑,高神经质个体更有可能进行社会比较,这点在本研究中已得到证实;而且本研究结果表明,不管对于低求知欲还是高求知欲个体,神经质人格对社会比较都具有显著的正向影响;另一方面,相对于低求知欲个体来说,高求知欲个体更加在意知识而非其他(如金钱、外貌、社会地位等)。若将上述两个方面进行整合,不难发现,在具有同样的高神经质水平的人群中,高求知欲用户更倾向于将知识视作与他人进行社会比较的对象,而低求知欲用户在进行社会比较时倾向于比较其他非知识方面。在知识付费市场中,交易的“商品”正是“知识”本身,且主要是集中在垂直领域中具有高场景度和高操作性的知识[46]。因此,容易理解的是,对于高求知欲用户而言,知识付费产品能够很好地满足他们社会比较(知识)的需求,从而使得社会比较在神经质人格对付费意愿的作用中扮演重要的完全中介角色。相反,对于低求知欲用户来说,知识付费产品则无法满足他们社会比较(其他非知识方面)的需求,导致的结果就是社会比较不能显著影响用户的付费意愿,即社会比较无法在神经质人格与付费意愿之间发挥中介效应。

最后值得强调的是,上述的讨论重在解释社会比较在求知欲水平不同的群体中所发挥的不同中介效应。虽然对于不同水平的求知欲群体来说,神经质人格对于付费意愿的影响机理有所差异,但从总效应的角度来看,前者对后者的正向作用均在统计学上显著。换言之,不管对于高求知欲群体,还是对于低求知欲群体,神经质人格均显著正向影响用户的知识付费意愿。如前所述,高神经质个体因更容易产生更多的焦虑情绪,往往具有更强的缓解焦虑的需求和动机。所以,本研究结果也充分说明了从焦虑角度理解用户知识付费行为意向的重要性。

4.2 贡献和未来展望

本研究探索了神经质人格对于用户知识付费意愿的作用以及在不同求知欲群体中的发生机理。考虑到目前有关知识付费的用户研究文献大多基于理性视角,本研究从用户的神经质人格入手,有助于我们考察焦虑这一非理性因素对用户知识付费的行为意向的影响,在一定程度上丰富了有关知识付费的学术研究文献。另外,由于神经质人格和求知欲作为个体特质具有一定的稳定性,不会轻易随时间及外部情况的变动而改变[47],对后续行为具有良好的预测力[48]。因此,知识付费产品平台在后续的工作实践中,也可根据本研究结果针对不同的人群制定精准的营销策略。如对于高求知欲、高神经质用户,应该强调自身“优质知识服务提供者”的形象,体现知识付费产品在知识层面的价值;而对于低求知欲、高神经质用户,则可适当地强调知识付费产品除知识服务以外的其他属性,如社区服务和情感支持功能等。

当然,本研究也存在一些不足,首先是有关样本的代表性问题。本研究采取滾雪球抽样方法收集问卷,而且用于本文数据分析的样本数量也偏少(361份),因此在解读研究结果时应持谨慎态度。在未来的研究中,需要采用更科学的抽样方法获取更多的样本,以提高研究结论的可靠性。另外,本研究的因变量为付费意愿,而非付费行为。尽管意愿与行为之间具有高度的相关性,两者仍不能完全等同[49]。因此,今后的研究需要将神经质人格对知识付费用户的影响直接落实到付费行为本身。

参考文献:

[1] 鲍静,裘杰.内容、平台、社交、服务:在线知识付费持续发展的四大面向[J].出版科学,2019(2):65-70.

[2] 杨金花.善读书与善推广:樊登读书会运营模式探析[J].出版发行研究,2018(2):96-99.

[3] 王鹏涛,郑昌浩.知识付费的变现瓶颈与路径优化研究[J].中国编辑,2018(11):18-23.

[4] 李武,艾鹏亚,谢蓉.基于感知价值视角的在线付费问答平台用户付费意愿研究[J].图书情报知识,2018(4):4-14.

[5] 赵宇翔,刘周颖,宋士杰.新一代知识问答平台中提问者付费意愿的影响因素探究[J].数据分析与知识发现,2018,2(8):16-30.

[6] 赵杨,袁析妮,李露琪,等. 基于社会资本理论的问答平台用户知识付费行为影响因素研究[J].图书情报知识,2018(4):15-23.

[7] 周涛,檀齐.基于社会资本理论的知识付费用户行为机理研究[J].现代情报,2017,37(11):46-50.

[8] 卢艳强,李钢.网络环境下的用户持续知识分享行为分析——TRA、TPB与持续使用理论的比较[J].图书馆理论与实践,2019(3):50-55,81.

[9] 李钢,卢艳强,滕树元.用户在线知识付费行为研究——基于计划行为理论[J].图书馆学研究,2018(10):49-60.

[10] 赵菲菲,渠性怡,周庆山.在线问答社区用户知识付费意愿影响因素实证研究[J].情报资料工作,2019,40(1):89-97.

[11] 张铮,邓妍方.知识付费行为支付意愿的影响因素[J].现代教育技术,2018,28(11):86-92.

[12] 罗杰, 戴晓阳.“大五”人格测验在我国使用情况的元分析[J].中国临床心理学杂志,2011,19(6):740-742.

[13] Mccrae K R,Johnakinola Y O.An introduction to the five-factor model and its applications[J].Journal of Personality,2010,

60(2):175-215.

[14] Litman J A.Interest and deprivation factors of epistemic curiosity[J].Personality and Individual Differences,2008,44(7): 1585-1595.

[15] Phares E J.Introduction to personality(2nd)[M].Glenview,IL,US:Scott,Foresman & Co,1988.

[16] Costa P T,Mccrae R R.Normal personality assessment in clinical practice:The NEO Personality Inventory[J].Psychological Assessment,1992,4(1):5-13.

[17] Wang W,Xie X,Wang X,et al.Cyberbullying and depression among Chinese college students:A moderated mediation model of social anxiety and neuroticism[J].Journal of Affective Disorders,2019,256:54-61.

[18] 邢小强,周平录.互联网知识付费的商业模式研究[J].管理评论,2019,31(7):75-85.

[19] Correa T,Hinsley A W,Homero Gil de Zú■iga.Who interacts on the Web?: The intersection of userspersonality and social media use[J].Computers in Human Behavior,2010,26(2):247-253.

[20] 刘征驰,马滔,申继禄.个性定制、价值感知与知识付费定价策略[J].管理学报,2018,15(12):1846-1853.

[21] Festinger L A.A Theory of Social Comparison Processes[J].Human Relations,1954,7(2):117-140.

[22] Buunk A P,Gibbons F X.Social comparison:The end of a theory and the emergence of a field[J].Organizational Behavior and Human Decision Processes,2007,102(1): 3-21.

[23] Buunk B P,Van der Zee K,VanYperen N W.Neuroticism and social comparison orientation as moderators of affective responses to social comparison at work[J].Journal of Personality,2001,69(5):745-762.

[24] Schachter S.The psychology of affiliation:Experimental studies of the sources of gregariousness[J].Quarterly Review of Biology,1959,17(3):15-25.

[25] Vanderzee K,Buunk B,Sanderman R.The relationship between social comparison processes and personality[J].Personality & Individual Differences,1996,20(5):551-565.

[26] Zheng X,Baskin E,Peng S.Feeling inferior,showing off:The effect of nonmaterial social comparisons on conspicuous consumption[J].Journal of Business Research,2018,90:196-205.

[27] 彭蘭.平台机制与用户意愿:知识付费的两大要素解析[J].中国编辑,2018(11):11-17.

[28] 李武,许耀心,丛挺.在线付费问答平台用户感知价值对付费意愿的影响——基于过去行为的调节效应分析[J].新闻界,2018(10):92-100.

[29] Pavlova M K,Lechner C M,Silbereisen R K.Social comparison in coping with occupational uncertainty:self-improvement,self-enhancement,and the regional context[J].Journal of Personality,2017,86(2):320-333.

[30] 周涛,檀齐,邓胜利.基于IS成功模型的知识付费用户行为研究[J].现代情报,2019,39(8):59-65.

[31] Litman J A.Interest and deprivation factors of epistemic curiosity[J].Personality and Individual Differences,2008,44(7):1585-1595.

[32] Hassan M M,Bashir S,Mussel P.Personality,learning,and the mediating role of epistemic curiosity:A case of continuing education in medical physicians[J].Learning and Individual Differences,2015,42:83-89.

[33] 李武.在线知识付费平台:何去何从?[J].图书情报知识,2018(3):2.

[34] 赵静宜,程明.从共享化到秩序化:网络知识付费现象的知识经济学分析[J].编辑之友,2019(8):60-65.

[35] 张杨燚,彭子健,刘齐凯.问答平台用户付费围观持续参与意愿的影响因素[J].图书馆论坛,2018,38(6):86-94.

[36] 王孟成,戴晓阳,姚树桥.中国大五人格问卷的初步编制Ⅲ:简式版的制定及信效度检验[J].中国临床心理学杂志,2011,19(4):454-457.

[37] Kim J W.Facebook use for profile maintenance and social grooming and young Korean womens appearance comparison with peers and body image concerns[J].Social Media+Society,2018,4(2):1-11.

[38] Buunk B P,Ybema J F,Gibbons F X,et al.The affective consequences of social comparison as related to professional burnout and social comparison orientation[J].European Journal of Social Psychology,2001,31(4):337-351.

[39] Litman J A,Spielberger C D.Measuring epistemic curiosity and its diversive and specific components[J].Journal of Personality Assessment,2003,80(1):75-86.

[40] Dodds W B,Monroe K B,Grewal D.Effects of price,brand,and store information on buyers product evaluations[J].Journal of Marketing Research,1991,28(3):307-319.

[41] 方杰,张敏强,邱皓政.中介效应的检验方法和效果量测量:回顾与展望[J].心理发展与教育,2012,28(1):105-111.

[42] Hayes A F.Introduction to mediation,moderation,and conditional process analysis:A regression-based approach(2nd edition)[M].New York:The Guilford,2018.

[43] 周浩,龙立荣.共同方法偏差的统计检验与控制方法[J].心理科学进展,2004(6):942-950.

[44] 邓稳根,黎小瑜,陈勃,等.国内心理学文献中共同方法偏差检验的现状[J].江西师范大学学报(自然科学版),2018,42(5):447-453.

[45] Hayes A F,Rockwood N J.Regression-based statistical mediation and moderation analysis in clinical research:Observations,recommendations,and implementation[J].Behaviour research and therapy,2017,98:39-57.

[46] 喻國明,郭超凯.线上知识付费:主要类型、形态架构与发展模式[J].编辑学刊,2017(5):6-11.

[47] Heinstr?觟m J.Five personality dimensions and their influence on information behaviour[J].Information Research,2003,9(1):1-24.

[48] Shropshire J,Warkentin M,Sharma S.Personality,attitudes,and intentions: Predicting initial adoption of information security behavior[J].Computers & Security,2015,49:177-191.

[49] Ajzen I.The theory of planned behavior[J].Organizational Behavior and Human Decision Processes,1991,50(2):179-211.

作者简介:李武,男,上海交通大学媒体与传播学院副教授;艾鹏亚,女,上海交通大学媒体与传播学院硕士研究生;曹旭诚,男,上海交通大学媒体与传播学院本科生。

本文系中国质量发展研究院项目“在线知识付费平台的用户感知质量及其提升策略研究”(项目编号:2018CIQ001)与上海出版传媒研究院项目“音频类知识服务产品的发展趋势研究:基于市场和用户的双重分析视角”(项目编号:SAYB1805)研究成果之一。

收稿日期:2019-12-17;责任编辑:柴若熔;通讯作者:艾鹏亚(aipengya1997@163.com)