不同年龄和性别下肢深静脉血栓形成危险因素分析

2020-10-13

深静脉血栓形成(deep vein thrombosis,DVT)是指血液在深静脉管腔内因其功能改变导致异常凝结形成血栓阻塞静脉管腔,引起静脉回流障碍,静脉壁呈炎性改变,远心端静脉压增高,导致肢体肿胀、疼痛及浅静脉扩张等临床症状。静脉血栓栓塞症(venous thromboembolism,VTE)主要包括DVT 和肺栓塞(pulmonary embolism,PE),其与急性心肌梗死、脑血管意外统称为全球性三大心血管疾病,每年大约有1 000 万人罹患VTE[1],此病具有发病率和死亡率高的特点,排名仅次于急性心肌梗死、脑血管意外,而且它也是一种慢性疾病,30%的患者在10年内会有复发[2],通常还会伴有严重且影响日常生活的后遗症。DVT是一种全身性疾病,可发生于全身所有主干静脉,尤其是下肢静脉;若DVT 未能够及时治疗,急性期血栓脱落可引起PE,而研究表明,全球约有12%的患者可因病情恶化发展为致死性PE[3]。后期DVT患者经治疗后可有血栓机化、血管再次恢复通畅的可能,进而静脉回流较前通畅,回流障碍引发的症状可逐渐减轻,但由于深静脉瓣膜遭受破坏,使瓣膜功能出现异常,造成静脉逆流症状逐渐加重,最终导致深静脉血栓后综合征(Post thrombosis syndrome,PTS),严重影响患者的生活和工作。有报道指出,有20%~50%的DVT患者并发PTS[4,5]。

随着医疗技术水平的提高以及临床工作者对下肢深静脉血栓形成(Lower extremity deep vein thrombosis,LEDVT)认识的加深,其检出率较前有很大提高。但LEDVT的临床表现无明显特异性,仅1/4 的患者可有症状表现,其余3/4 仍表现为无症状性血栓[6],单凭病史和查体尚无法做出正确判断,因此对LEDVT的发病机制、危险因素、临床表现和诊断方法等进行研究至关重要。而不同年龄段和不同性别之间的LEDVT患者危险因素分布各有其特点,若能针对不同高危人群采取相应的有效预防措施,可有效降低LEDVT的发生率。本研究回顾性分析我院近4年来确诊为LEDVT的162例患者的临床资料,探讨危险因素在不同年龄段和不同性别之间的差异,为临床医师早期识别LEDVT高危人群提供参考依据,进而采取相应的预防措施和治疗方案,减少LEDVT的发生。

1 材料与方法

1.1 一般资料回顾性分析2016年1月~2019年12月我院胸心血管外科经确诊为初发LEDVT的162例住院患者的资料,回顾内容主要包括性别、年龄,有无合并高血压、糖尿病、血脂异常、动脉粥样硬化以及恶性肿瘤,有无外伤及手术,是否妊娠或处于产褥期,是否吸烟,统计各个危险因素的情况,分析其分布和聚集情况,若出现2种或2种以上危险因素并存即表明存在聚集现象。

1.2 分组标准和诊断标准根据性别将患者分为两组:①男性组;②女性组。根据年龄将患者分为两组:①年龄<45岁为青年组;②年龄≥45岁为中老年组。纳入标准:①DVT 依据《深静脉血栓形成的诊断和治疗指南(第三版)》的诊断标准[7],经彩色多普勒超声检查或下肢静脉造影证实;②临床资料完整。排除标准:①有DVT 临床表现但未确诊或未经影像证实的可疑病例;②临床资料不完整。

1.3 统计学方法采用SPSS 22.0 软件对数据进行统计学分析,计量资料以均数±标准差(±s)表示,采用t检验;计数资料以率或构成比表示,采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

162例LEDVT患者,发病年龄16~92岁,平均为(59.67±15.93)岁。根据性别将患者分为两组:男性组75例,平均年龄(58.21±14.87)岁;女性组87例,平均年龄(60.92±16.78)岁。根据患者的年龄分为两组:①青年组27例,其中男13例,平均年龄(33.69±8.99)岁;女14例,平均年龄(33.43±8.79)岁;②中老年组135例,其中男62例,平均年龄(63.35±9.86)岁;女73例,平均年龄(66.19±12.13)岁。不同年龄段之间发病人数的构成比有显著性差异(χ2=72,P<0.05),同性别间LEDVT患者不同年龄段发病人数的构成比无显著差异(χ2=0.045,P>0.05)。

2.1 不同性别间LEDVT患者危险因素的分布和聚集情况162例LEDVT患者中,男女比例为1∶1.16,不同性别间发病人数的构成比差异无统计学意义(χ2=0.44,P>0.05),而且平均发病年龄相比差异也无统计学意义(t=-1.079,P>0.05)。在男性患者中,其危险因素主要以高血压、外伤及手术、血脂异常多见,而在女性患者中则以高血压、外伤及手术、糖尿病多见,各危险因素在两组患者中比较均无性别差异(P>0.05),见表1。

表1 不同性别LEDVT患者危险因素的分布情况[n(%)]

162例LEDVT患者中,无危险因素的有9例,合并1种危险因素的有48例,合并2种或2种以上危险因素的有105例,三者间的构成比差异有统计学意义(χ2=56.88,P<0.05),见表2。

不同性别间LEDVT患者危险因素聚集情况的比较:在男性LEDVT患者中以合并2种危险因素、合并3种危险因素多见,比例分别为38.67%、29.33%,合并2种或2种以上危险因素的人数比例高达70.67%,超过了2/3;无危险因素、合并1种危险因素以及合并2种或2种以上危险因素三者间的构成比具有显著差异(χ2=49.92,P<0.05)。而女性LEDVT患者中则以合并2种危险因素、合并1种危险因素多见,比例分别为39.08%、35.63%,合并2种或2种以上危险因素的人数比例接近2/3(59.77%);无危险因素、合并1种危险因素以及合并2种或2种以上危险因素三者间的构成比也具有显著性差异(χ2=39.93,P<0.05);而不同性别间危险因素的聚集情况相比无统计学差异(P>0.05),男女性LEDVT患者危险因素的聚集均以年龄≥45岁、高血压为主,见表2。

表2 不同性别LEDVT患者危险因素的聚集情况[n(%)]

2.2 不同年龄段LEDVT患者危险因素的分布和聚集情况青年组LEDVT患者的危险因素以外伤、妊娠及产褥期为主,占比均为25.93%,其中合并妊娠及产褥期的患者显著多于中老年组(P<0.05),该组未见有患者合并高血压、糖尿病、肿瘤等危险因素;而中老年组LEDVT患者的危险因素主要是高血压、外伤、糖尿病,伴有高血压、糖尿病的人数较青年组明显增加,差异均有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 不同年龄段LEDVT患者危险因素的分布情况[n(%)]

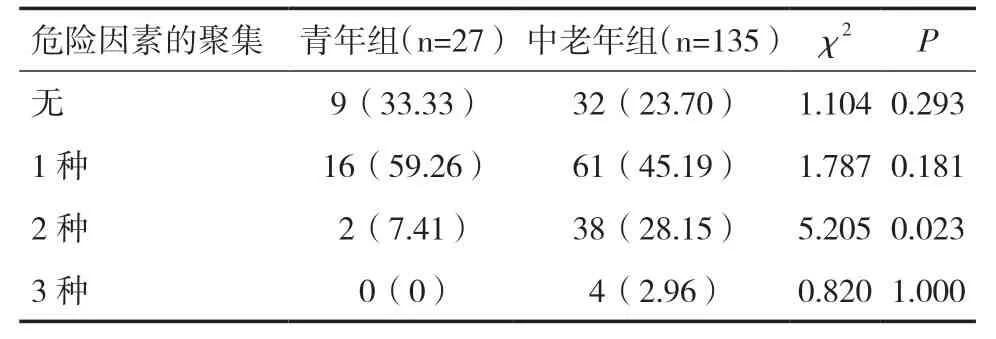

不同年龄段LEDVT患者危险因素聚集情况的比较:青年组、中老年组均以合并1种危险因素多见,占比分别为59.26%、45.19%;在中老年组中,合并2种或2种以上的比例较青年组明显增加(31.11% vs 7.41%,P<0.05);合并3种危险因素的在两组中均少见,见表4。

表4 不同年龄段LEDVT患者危险因素的聚集情况[n(%)]

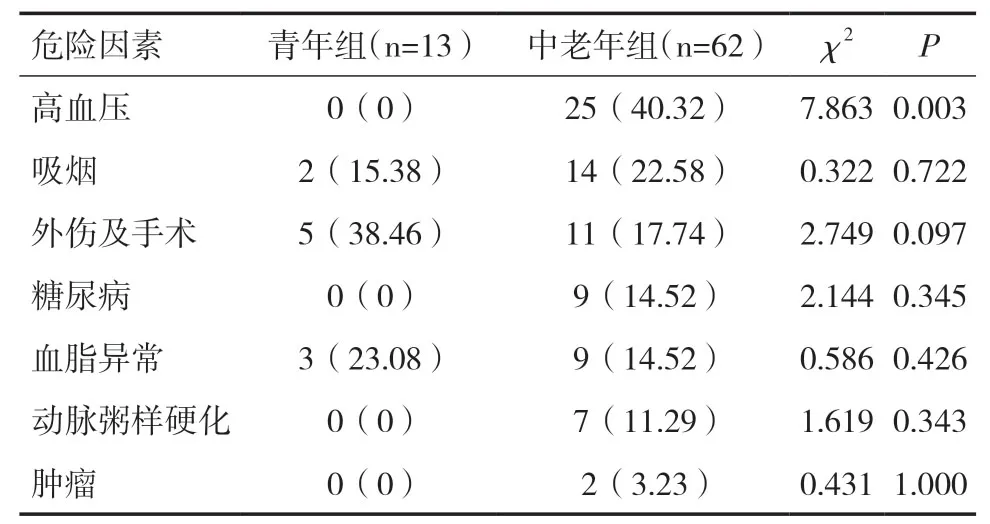

2.3 不同性别组中LEDVT患者危险因素分布情况的年龄差异男性患者中,青年组13例,中老年组62例,青年组中以外伤为主要危险因素,与老年组相比差异无统计学意义(P>0.05);老年组中的危险因素主要为高血压,与青年组相比有显著差异(P<0.05),而两组间其他危险因素相比差异均无统计学意义(P>0.05),见表5。

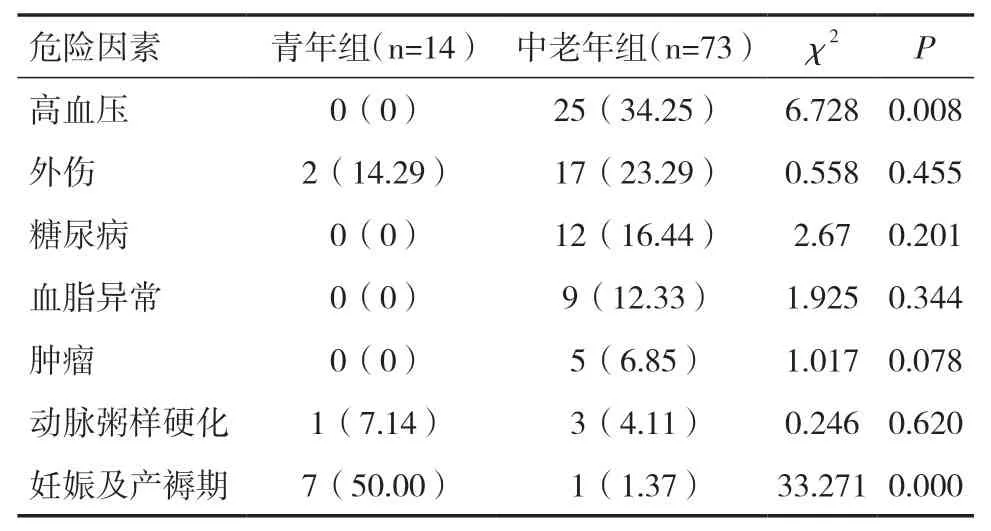

女性患者中,青年组14例,中老年组73例,青年组中以妊娠及产褥期占比最多,为50.00%,与中老年组相比有明显差异(P<0.05);而中老年组中,与男性患者的主要危险因素相同,均以高血压为主,与青年组相比具有显著差异(P<0.05),见表6。

表5 男性不同年龄段LEDVT患者危险因素的分布情况[n(%)]

表6 女性不同年龄段LEDVT患者危险因素的分布情况[n(%)]

3 讨论

目前DVT是临床上最常见的外周血管疾病之一,其发病率较前明显增加,越来越受到临床工作者的重视。DVT 临床表现缺乏特异性,有些甚至表现为无症状性血栓,早期检出率低,被诊断时病情往往比较严重,其致残率、致死率均较高,严重影响患者的生活质量,危害人类的生命健康安全。DVT的危险因素分布有聚集倾向,目前公认的易造成DVT的危险因素主要分为遗传因素和环境因素两部分。环境因素主要有年龄≥45岁、下肢手术/外伤、长期卧床、糖尿病、心脑血管疾病、长期留置深静脉导管、恶性肿瘤、妊娠、口服避孕药、吸烟、高脂血症等。其中可控制的因素有长期卧床、糖尿病、心脑血管疾病、长期留置深静脉导管、口服避孕药、高脂血症、吸烟等。

据国内外相关文献报道,LEDVT患者中,其发病率、危险因素的分布在不同年龄段上存在明显的差异性[8,9]。国外资料显示[10],45岁以前的年发病率仅为0.01%,而45岁以后的发病率迅速增加,每10年其发病率可出现翻倍增长的趋势,到80岁可达0.6%。同时Oger[11]和Bannin 等[12]的研究也显示,DVT发生率随着年龄的不断增长呈现持续上升趋势,高龄组DVT的发生率远远高于年幼组,可达1 000倍以上。本研究也得出了类似结果,中老年组的发病人数明显多于青年组(P<0.05),中老年发病人数的构成比高达83.33%。而中老年人容易发生LEDVT的原因可能有:①中老年人活动量减少,肌肉萎缩,进而使肌肉泵作用削弱,导致血流缓慢、血流瘀滞,从而促进血栓形成[13];②血管壁老化,管壁弹性降低,血管内膜粗糙,静脉瓣膜萎缩,内皮细胞受损,激活凝血系统,血液粘度增加易增加血栓形成风险;③氧自由基及活性氧可增加血管内膜的损伤;④促性腺激素-性激素的改变[14]。

研究发现[15],青年期发生LEDVT 多以妊娠及产褥期的妇女多见,老年LEDVT患者则是以高血压、糖尿病为主要危险因素。国内也有研究报道[16],青年女性处于妊娠或产褥期时,其发生LEDVT的概率明显高于中老年女性,而伴有高血压、糖尿病等基础疾病的中老年人的发病率明显高于青年组。老年患者LEDVT的发病与心脑血管疾病、糖尿病呈显著正相关。本研究结果与国内外研究结果基本一致,青年组中妊娠及产褥期的暴露率明显高于中老年组(P<0.05),而伴有高血压的老年患者的人数明显高于青年组(P<0.05),合并糖尿病的人数高于青年组(P<0.05),老年患者伴发高血压的几率为37.04%。

妊娠是公认的LEDVT的危险因素,妊娠可增加LEDVT的发病率,并且高龄妊娠可能会增加妊娠及产褥期LEDVT的风险。妊娠及产褥期引起LEDVT的主要机制为:处于妊娠或产褥期的女性,其体内凝血系统和纤溶系统的平衡紊乱,为促进血栓形成的主要因素。妊娠期其机体结构的改变导致胎盘合成的雌激素水平升高,导致除凝血因子Ⅺ和Ⅷ浓度降低外,其余的凝血因子均增加,尤其是在妊娠的第3个月后,体内生成的纤维蛋白明显增加,而天然抗凝蛋白S 的水平及活性明显降低,进一步抑制纤溶系统,导致机体处于高凝状态,使血栓容易发生[17]。同时妊娠后女性的生理结构发生改变,增加机体内的血容量和提高血管张力,且妊娠后子宫增大使盆腹腔压力升高,加之下腔静脉及髂静脉被其压迫,进而使下腔静脉和髂静脉血液回流缓慢、停滞,促进血栓形成[18]。国外研究显示,妊娠期及产褥期妇女发生LEDVT的风险比同期非孕期正常妇女高4~5倍以上,甚至可达10倍以上[19,20]。本研究中,青年组合并妊娠及产褥期危险因素发生LEDVT的比例明显高于中老年组(P<0.05),进一步证实青年LEDVT 女性患者的主要危险因素是妊娠及产褥期。有文献报道[21],妊娠期及产褥期妇女缺乏活动更易发生LEDVT,因此妊娠及产褥期女性应改正不良的生活习惯,适当活动。

高血压是LEDVT的独立危险因素,其引发LEDVT的主要机制是高血压患者长期的血压波动易引起血管舒张功能障碍,进而损伤血管内皮,血管内皮细胞受损后,其损伤部位可引起白细胞异常聚集及更多的血小板黏附,导致血管平滑肌细胞异常增殖,降低血管壁弹性及增大血流阻力,使血管平滑肌细胞对血管活性物质的反应减低甚至无反应,血液凝固,容易形成血栓。陈群等[22]的研究表明,原发性高血压患者体内的血流动力学严重紊乱,而外周静脉的病变程度与原发性高血压的严重程度呈正相关。国内学者袁会军等[23]的研究表明,高血压患者发生LEDVT的风险较正常人群显著增加,而长期的高血压状态可增加LEDVT的发病风险。王洪义等[24]的研究表明,在治疗LEDVT时严格控制血压,可促进患者康复。因此,通过药物治疗使高血压维持稳定的水平是高血压患者预防LEDVT发生的有效措施。

糖尿病患者发生LEDVT的风险较高,栓子一旦脱落易引起PE[25],严重威胁患者的生命健康安全,其引发LEDVT的机制主要为:2型糖尿病患者长期处于高糖状态,导致内皮细胞合成功能发生紊乱,使合成的收缩血管的物质如内皮素显著增加,而合成的舒血管物质如前列环素和内皮舒张因子明显减少,进而使血管长期过度收缩,缺氧而导致血管内皮细胞受损[26]。另一方面,内皮细胞的DNA合成可受到高血糖的抑制,从而减缓内皮细胞的更替速度。高血糖同时会使血小板处于活化状态,使血小板聚集力明显增强。相关研究同时表明[27],高血糖可以使自由基产生增多而损害脂类和蛋白质,血管结构和功能发生改变,最终引起血管内皮细胞损伤。当机体在高糖状态下时体内糖代谢紊乱,可通过以上途径最终引起血管内皮细胞损伤和血小板活化,导致血栓形成。研究发现,糖尿病患者发生LEDVT的风险较非糖尿病患者增加数倍以上,而且伴有糖尿病的LEDVT患者的空腹血糖水平、餐后两小时血糖以及静脉的病变程度均比非糖尿病LEDVT患者的高,而血糖水平与LEDVT患者的近期预后呈正相关[28,29]。

国外研究显示[30],中老年人发生LEDVT的主要危险因素是高血压和糖尿病。本研究也发现,高血压、糖尿病是中老年组主要的危险因素,且伴有这两种因素的人数明显多于青年组(P<0.05)。因此,对于中老年患者,应积极治疗高血压、糖尿病,使血压、血糖维持在理想水平,以减少LEDVT发生。

我国已有研究表明心血管病的危险因素存在聚集现象,多种因素之间的相互作用及累积效应的结果增加了冠心病的危险性[31]。危险因素的聚集是指一个人同时具有2种或2种以上冠心病的危险因素,在个体中,这种聚集现象的致病作用不仅是任何一个独立危险因素的简单叠加,而是相互作用的结果,多种危险因素的聚集将使发生冠心病的危险性成倍增加。而国际上目前认为冠状动脉粥样硬化形成的主要原因有血压异常、糖代谢和脂代谢异常以及血管内皮细胞和凝血系统功能异常[32]。19世纪中期,Virchow 提出静脉损伤、血流缓慢和血液高凝状态是造成DVT的三大因素。而在这三个因素中,很少有任何一个单一因素能独立引起此病发生,通常是两个甚至是三个因素相互作用及综合作用的结果造成DVT[33]。而DVT 和冠心病具有凝血系统功能异常相似病因,以及具有吸烟、高血压、高血糖、脂质代谢异常等相同的危险因素,同时DVT 也是多因素疾病,是否也存在着危险因素的聚集现象从而使DVT的发病率提高,在所查阅的外文文献中,未见有明确报道。而国内有学者研究显示,老年人中多种危险因素的累积效应使DVT的发病率明显提高[34]。

本研究162例LEDVT患者中,无危险因素、合并1种危险因素以及合并2种或2种以上的比例分别为5.56%、29.63%、64.81%,三者间比较有统计学差异(P<0.05),近2/3 的患者合并有2种或2种以上危险因素。同时在不同性别LEDVT患者间均存在危险因素的聚集现象,使DVT的发病率明显提高,不同性别间LEDVT患者合并2种或2种以上危险的比例分别为70.67%、59.77%,且与无危险因素、合并1种危险因素相比,不同性别间差异均有统计学意义(P<0.05),可认为LEDVT患者与冠心病患者同样具有危险因素的聚集现象,男女患者均以年龄≥45岁、高血压聚集为主。而在不同年龄组中,同样也存在着危险因素的累计效应,使LEDVT的发病率提高。不同年龄组中,中老年组合并2种或2种以上的比例较青年组明显增加(28.15% vs 7.41%、31.11% vs 7.41%,P<0.05),说明不同年龄组中也存在着危险因素的聚集现象,而且中老年人同时合并2种或2种以上危险因素比青年人更容易发生LEDVT。

综上,对于存在LEDVT 危险因素的高危人群,应及早采取适当的预防措施及治疗方案,这是预防和治疗LEDVT 非常有效的手段。同时需要区别对待不同年龄段的人群,青年人应该重视戒烟、减少高脂饮食、合理饮食、改变不良生活方式、积极锻炼,女性在妊娠及产褥期为避免影响胎儿发育,应用于治疗的药物较少,因此,妊娠期及产褥期女性应适当运动,定期产检,如若出现下肢肿胀、疼痛等症状时,应及时就诊。而中老年人也应清淡饮食、适当锻炼、控制血脂,维持血压和血糖平稳。