APL 2014方案治疗PML-RARα阳性急性早幼粒细胞白血病临床疗效

2020-10-13

急性早幼粒细胞白血病(acute promyelocytic leukemia, APL)约占儿童急性髓系白血病的5%~7%[1]。该病发生的主要分子机制是特异性的染色体异位t(15;17)(q22;q12),形成PML-RARα融合基因,其编码的蛋白产物引起细胞凋亡不足和分化受阻[2,3]。过去,APL 被认为是最凶险的急性髓系白血病,早期死亡率极高、预后极差。我国是最早将全反式维甲酸(ATRA)和三氧化二砷(ATO)用于APL 治疗的国家,开启了APL 治疗史上的新篇章。现在,APL 已成为基本可治愈的白血病。本研究就近5年采用《中国急性早幼粒细胞白血病诊疗指南(2014年版)》[4]中的诊治方案治疗儿童APL 的情况进行分析总结和评价,为APL患儿的治疗及进一步研究提供参考依据。

1 材料与方法

1.1 一般资料选择2014年6月~2018年12月在我院确诊的初治APL患儿38例,除1例男性患儿未开始正规治疗即在入院第2天因DIC、颅内出血死亡外,余37例均给予APL 2014方案治疗。依据方案危险度分层,37例APL患儿中,低危组8例,中危组16例,高危组13例。本研究经医学伦理委员会审核通过,患儿家长均知情同意并签字。

1.2 疗效评估血液学缓解(HCR)定义为临床无白血病浸润的症状及体征,外周血中性粒细胞计数≥1.5×109/L 和血小板计数≥100×109/L,且外周血不存在原幼细胞,骨髓原始细胞≤0.05;分子学缓解(MCR)为病初阳性的PML-RARα融合基因转为阴性[5]。复发:包括髓内复发(骨髓原始细胞≥0.05)和(或)髓外复发(骨髓以外的其他脏器或组织发现白血病浸润的证据)。总生存(OS)是指从诊断到各种原因死亡或末次随访时间。无事件生存(EFS)是指自诊断到第一次事故或末次随访日期,事故评估包括未缓解、死亡、复发、发生第二肿瘤。

1.3 随访收集患儿住院以及门诊病历资料,并结合电话随访,了解患儿治疗和缓解情况。

1.4 统计学方法采用SPSS 22.0 软件进行统计分析,符合正态分布的定量资料各组间均数比较采用F检验,非正态分布采用Kruskal-Wallis H 检验,两组及以上各组间率的比较采用χ2检验,OS、EFS 采用Kaplan-Meier 法,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 入院时临床资料入组APL 2014方案的37例患儿中男24例,女13例。中位发病年龄7.14岁(3.13~14.50岁)。3组患儿的性别、年龄以及病初血红蛋白计数比较差异均无统计学意义(P>0.05),低中危组与高危组的白细胞、血小板计数比较差异具有统计学意义(P<0.05)。见表1。

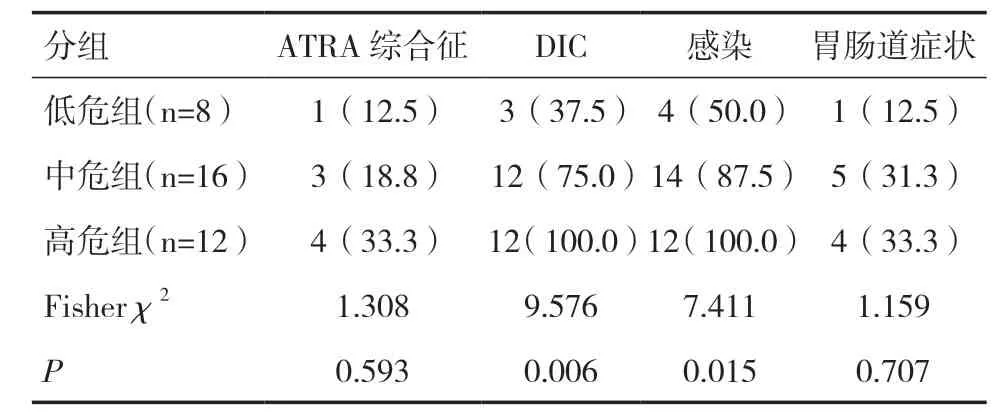

2.2 诱导期间出凝血、并发症与不良反应发生情况除1例高危组患儿诱导治疗第6天因DIC 死亡外,共分析36例患儿在诱导期间的出凝血、并发症与不良反应情况,结果显示,DIC 发生率随危险度的增高而逐渐升高,3组DIC 的发生率比较差异有统计学意义(χ2=9.576,P=0.006)。中高危组患者诱导期间感染率与低危组比较差异有统计学意义(χ2=7.411,P=0.015)。ATRA 综合征、胃肠道反应各组间比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表1 3组APL患儿外周血常规情况比较(±s)

表1 3组APL患儿外周血常规情况比较(±s)

注:*为Kruskal-Wallis H 检验统计量χ2值;#为Fisher 检验统计量χ2值

分组 性别(男/女)年龄(岁) 白细胞(×109/L) 血小板(×109/L) 血红蛋白(g/L)低危组(n=8) 5/3 7.6(1.4~13.5) 4.6±0.7 78.6±6.5 73.4±0.7中危组(n=16) 9/7 7.5(1.1~12.4) 3.0±0.4 20.3±1.8 73.6±0.7高危组(n=12) 10/3 6.3(2.3~13.1) 38.7±6.3 26.7±3.6 72.9±0.6 χ2/F 1.411# 2.461* 501.457 1992.197 3.135 P 0.556 0.292 <0.001 <0.001 0.056

表2 3组APL患儿诱导期间出凝血、并发症与不良反应发生情况比较[n(%)]

2.3 诱导期间缓解情况低危组8例,诱导后100.0%(8/8)达HCR,HCR时间为(32.5±2.4)d,MCR时间为(71.6±12.1)d。中危组16例,HCR 14例,1例部分缓解,另1例患儿在诱导第23 天因重症肺炎转入监护室,第25 天家长放弃治疗,中危组HCR率为93.3%(14/15),HCR时间为(43.5±3.0)d,MCR时间为(72.4±1.3)d。高危组13例,HCR 11例,1例部分缓解,1例在诱导治疗第6 天死亡;高危组HCR率为91.7%(11/12),HCR时间为(38.2±2.9)d,MCR时间为(71.2±9.6)d。各组HCR率比较差异无统计学意义(χ2=1.692,P=0.413);HCR时间比较差异有统计学意义(F=2297.685,P<0.001);MCR时间比较差异无统计学意义(F=2.625,P=0.087)。

2.4 砷剂治疗期间不良反应36例患儿砷剂治疗期间,8例患儿出现轻度肝酶升高,7例患儿出现OT间期延长或ST-T 改变,4例出现肌钙蛋白升高,2例患儿出现恶心、呕吐胃肠道反应。出现不良反应的患儿分别经保肝、营养心肌、保护胃肠粘膜等对症治疗后,2周内相关指标均恢复正常,症状均缓解,没有因不能耐受而终止砷剂治疗者。截至随访结束,未发现慢性砷中毒症状,如心血管事件、糖尿病、神经机能障碍,未发现第二肿瘤。患儿的生长发育各项指标(身高、体重、智商、内分泌状态、骨龄以及第二性征等)测评均在正常范围。

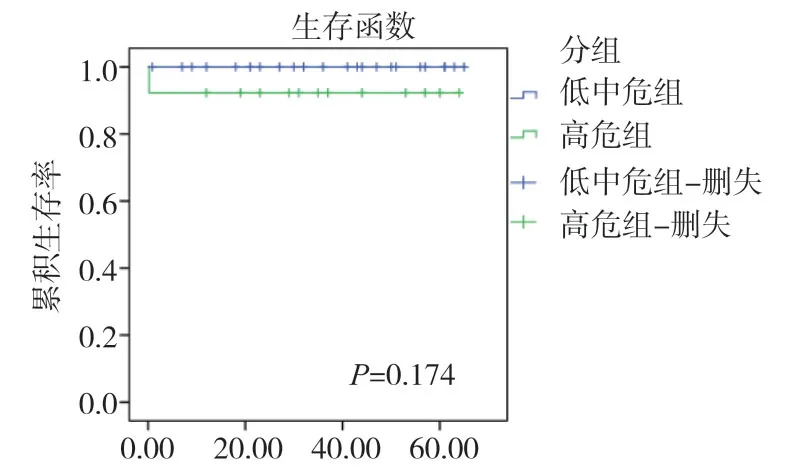

2.5 长期生存比较共37例患儿,随访截止时间为2019年11月,中位生存时间为29个月(0.2~66.0个月)。低中危组患儿的5年累积OS率为100.0%,5年累积EFS率为100.0%;高危组5年累积OS率为(92.3±7.4)%,5年累积EFS率为(85.7±13.2)%,见图1、2。低中危组与高危组患儿5年累积OS率比较差异无统计学意义(χ2=1.846,P=0.174);低中危组与高危组患儿5年累积EFS率比较差异无统计学意义(χ2=1.857,P=0.173)。

图1 低中危组与高危组患儿5年累积OS比较

图2 低中危组与高危组患儿5年累积EFS比较

3 讨论

APL 临床表现凶险,病初及诱导治疗期间容易发生出血和栓塞导致死亡。本组37例患儿DIC 的发生率为73.0%(27/37),统计分析36例,结果显示危险等级越高,DIC 的发生率越高,类似于国内另一个单中心研究结果[6]。20世纪80年代我国率先将ATRA 用于APL 的治疗,使早期DIC 导致的致死性风险从过去的30%降至10%[7,8],一些谨慎的研究组可以低至5%[9,10]。ATRA 不仅促进APL 细胞分化成熟,还可迅速改善凝血功能[9],故临床一旦怀疑APL,应尽早使用ATRA,不需要等分子学和细胞遗传学确诊,待确诊不是APL 后,可以停用ATRA,标准的急性髓系白血病治疗方案继续应用。

在开始ATRA 联合化疗治疗APL 之后的大样本追踪中,发现了存在早期复发和耐药患者。20世纪90年代中期我国首次报道了ATO 用于APL 的治疗。研究发现,ATO 不仅能改善出凝血,而且可以作用于融合基因的PML 部分,降解PML-RARα融合蛋白,诱导APL 细胞分化或凋亡,对复发耐药者再缓解率达50%以上[11]。此外,由于砷剂(ATO/RIF)加入ATRA 联合化疗方案中,FLT3-ITD 突变不再是APL 的高危因素,其机制可能与砷剂与ATRA 协同抑制FLT3-ITD 有关[12]。

砷剂有毒、可致癌[13,14],被人体吸收后可快速转变为硫化物沉着于脏器组织内,因此砷剂可引起严重的不良反应,如肝肾功能损害、心律失常以及胃肠道反应等[15,16]。砷剂在儿童APL 治疗中的安全性报道较少。Zhou 等[15]认为ATO 的不良反应轻微,在儿童中限时限量应用是安全的。国内张元元等[17]也得到相似的结论,其通过检测15例接受中国儿童白血病协作组-急性早幼粒细胞白血病(CCLG-APL)方案治疗的初诊APL患儿不同治疗时期、不同组织中的砷浓度,并观察治疗期间及结束后的不良反应来评估砷剂在儿童APL 治疗中的安全性。该研究观察到的短期不良反应有胃肠道症状、肝损伤、心脏损害和神经系统损害,经对症治疗或减少药物剂量后可好转;诱导期间所有患儿血砷浓度均在10~100ng/ml 的有效范围,巩固治疗期间除2例血砷浓度分别为121.3ng/ml和9.46ng/ml,其他患儿血砷浓度均在有效范围,维持治疗期间患儿血砷浓度均在有效范围;此外,患儿的血、尿、头发、指甲砷浓度在停药半年后均降至正常。该研究在随访期间未观察到慢性砷中毒的相关症状,但关于砷剂的毒副作用仍需长期随访、进一步加大样本量进行统计分析。

一项单中心研究结果显示,ATRA+ATO+化疗治疗儿童APL,EFS 达97%,但蒽环类的累积量较高(换算为柔红霉素335~420mg/m2)[18]。本研究采用APL 2014方案治疗儿童APL,高危与非高危患儿EFS 分别达(85.7±13.2)%和100.0%。随着EFS 提高,我们更关注的是在确保较高的EFS 前提下,如何去改善方案和减少并发症。过去APL成人方案中蒽环类药物剂量过大(换算为柔红霉素≥600mg/m2),亚临床型心脏毒性患病率高达52%[8]。故减少蒽环类药物剂量,降低心脏毒性是今后讨论的重点。现在,砷剂联合ATRA的去化疗方案已成功用于治疗成人非高危APL患者。非高危患者单纯用ATRA+砷剂诱导和巩固治疗,无效维持治疗,EFS可达95%以上[19,20],而砷剂的加入是否使高危患者获益,研究较少。儿童方面,近来国内权威协作组已开展对高危APL患儿减少化疗药物剂量和低中危患儿去化疗来优化治疗方案的临床研究[17],结果值得期待。

综上所述,APL 2014方案依据危险度分层治疗,使儿童APL 获得较高的缓解率和远期生存率,疗效确切。在确保良好的EFS 前提下,应继续完善多中心随访研究,获得更有力的依据,以优化治疗方案,减少并发症,改善远期生存质量。