花儿曲令“水红花令”音乐结构特征初探

2020-10-12王琛

王琛

摘要:“花儿”是流行于青、甘、宁一带的山歌歌种,其不同的曲调,都有特定的标题,并缀以“令”字称呼。作为“河州花儿”的典型曲令之一,“水红花令”在西北地区的多个民族中都广为流传,且有着多个不同曲调。文章试图对“水红花令”的句法结构、调式特征、节拍节奏、腔音与腔音列进行简要分析,以探寻其中的音乐结构形态特征。

关键词:“水红花令” 句法结构 调式特征 节拍节奏 腔音 腔音列

中图分类号:J605 文献标识码:A 文章编号:1008-3359(2020)17-0045-04

“花儿”是流行于甘、青、宁地区的典型山歌歌种,亦称“少年”。其历史可以追溯到明代,传唱民族多达近十个,被誉为反映西北地区广大人民群众社会生活的“百科全书”。同其他山歌歌种相比,“花儿”的流传背景复杂,且诸民族均长期使用当地汉语方言进行传唱。花儿的曲调称为“令”,每种“令”可填唱诸多不同内容的歌词;同样,相同的歌词也可以用数种不同的“令”演唱。“水红花令”(又作“绯红花令”)作为一种典型花儿曲令,流传甚广。在《中国民间歌曲集成》中,收录有汉、回、东乡、保安、土、撒拉共6个民族传唱的“水红花令”。这些不同民族所唱的“水红花令”除具有该曲令的共性外,也或多或少地保留着本民族“花儿”的个性特征。

一、“水红花令”之概说

据史料记载,最早将“令”与花儿曲调联系在一起的是张亚雄。他认为“‘令就是‘花儿序,是等于帮腔、过门儿的一句惯语。”①尽管这种认识存在着一定的局限,但不可否认,它为之后花儿曲调研究奠定了基础。1947年,萌竹在《青海花儿新论》中对花儿令作了进一步阐述:“各种令儿都是众口相传之下形成的曲子,是有一定的音调和节奏的,是配合着自然的流响而有抑扬顿挫的旋律的。”②建国后,虽有一些研究者对花儿“令”的称谓提出了不同的看法,但无论是在花儿的演唱还是研究中,大多数人们都认为令即花儿的曲调③,这种观点一直延续至今。

“花儿”的曲令有百余种之多,情况非常复杂,各种曲令的名称和曲调也在民间自然、随意地流传演变。例如以流传民族命名的“保安令”“撒拉令”“东乡令”;以流传地区命名的“河州令”“川口令”“孟达令”;以植物花卉命名的“水红花令”“白牡丹令”;以动物命名的“尕马儿令、“喜鹊儿令”;以人的外貌命名的“大眼睛令”“乖嘴儿令”等,此外还有以歌曲曲调风格、演唱特点命名的“直令”“三起三落令”“三闪直令”等。花儿的曲令不仅包含绚丽多彩的音乐形象,更有丰富的文学内容。其中,“水红花令”就是因其衬词中带有“水红花”三字而得名,是“花儿”较为典型的一种曲令,属“长令”范畴,产生时期较早,数量较多,流传较广。

“水红花令”主要流行于甘肃的临夏、积石山、永靖、广河以及青海的循化、民和、互助、樂都等地,并在多个民族之间互相流传,因此成为多个民族所共有的花儿曲令。其中,在汉、回、撒拉三个民族中传唱较为广泛,此外在土族、保安族与东乡族中也有部分歌者传唱。

“水红花令”的旋律变化跌宕起伏,音调委婉缠绵,感情色彩忧伤,多具有“悲”情、哭调之意味。在演唱方面,同众多“花儿”长令一样,拖腔长,演唱速度缓慢,常用真假声相结合的方法演唱,加之配上带有空拍的断续衬词,使其带有浓厚的如泣如诉气氛。

二、“水红花令”的音乐特征分析

“水红花令”有着多个不同的曲调。在《中国民间歌曲集成》甘肃卷和青海卷中,收录着6个民族广泛传唱的13首“水红花令”,包含汉族2首,回族3首,东乡族1首,保安族2首,土族1首,撒拉族4首。本文将选取《中国民间歌曲集成》中的这6个不同民族的13首《水红花令》进行简要音乐分析。

(一)句法结构

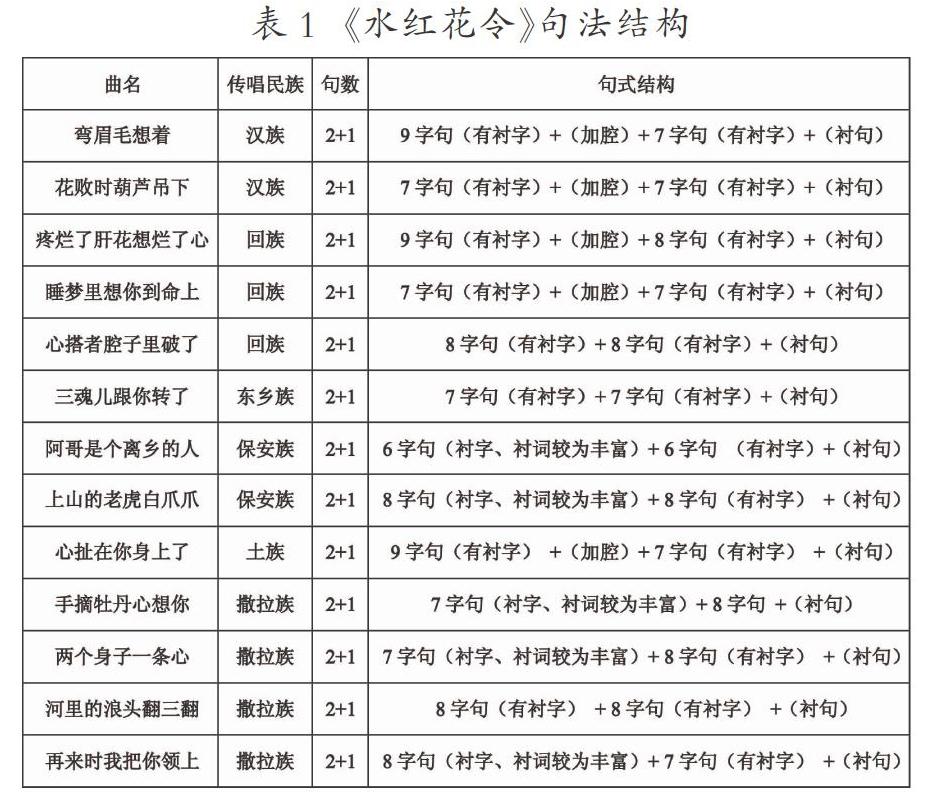

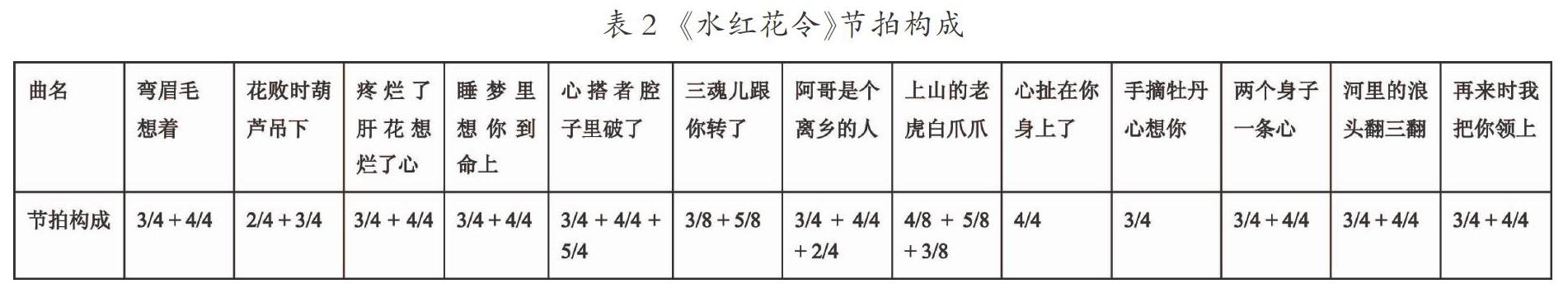

13首《水红花令》句法结构的简要分析如下表:

从上表中可以看出,13首“水红花令”均采用上下呼应的两句体结构。曲令的后半句多采用“非收拢性结构”,落音不稳定,并通过这个调式的不稳定音使旋律展开,从而形成规模长大的衬句。同时,这13首“水红花令”的衬句规模均大于曲调本身上、下句,甚至还有一些曲令的衬句规模大于曲调上下两正句之和。这种现象在其他的花儿曲令中并不是很多见。结构特征表明,曲尾处具有规模长大衬句是“水红花令”的主要特征之一。

歌词句式方面,“水红花令”上下两句字数多为7至9字。在上表中也能明显看到:加衬字、衬词的上、下句字数相同的两句体结构,是水红花令歌词句数布局的基本形式,在13首中共有7首,占到总数的53.8%。

另外,从表中可看出:《中国民间歌曲集成》中所收录到的汉、回、土三个民族传唱的“水红花令”风格较为近似,在上下句之间基本上都存在着“加腔”的情况,这无疑加强了上下两句的衔接,也使整首曲令的演唱变得更为连贯。保安和撒拉两民族则均在上句中运用了较长且丰富的衬词,丰富了曲调的色彩性。而东乡族“水红花令”的形式与节奏较为规整,虽然也在其中加入了一些衬字,但并没有大面积衬词的使用,也没有“加腔”;同时在旋律方面起伏较小,音乐较平稳,仅仅保留了结尾处固有的长大衬句,这似乎有着一些小调音乐的特点。

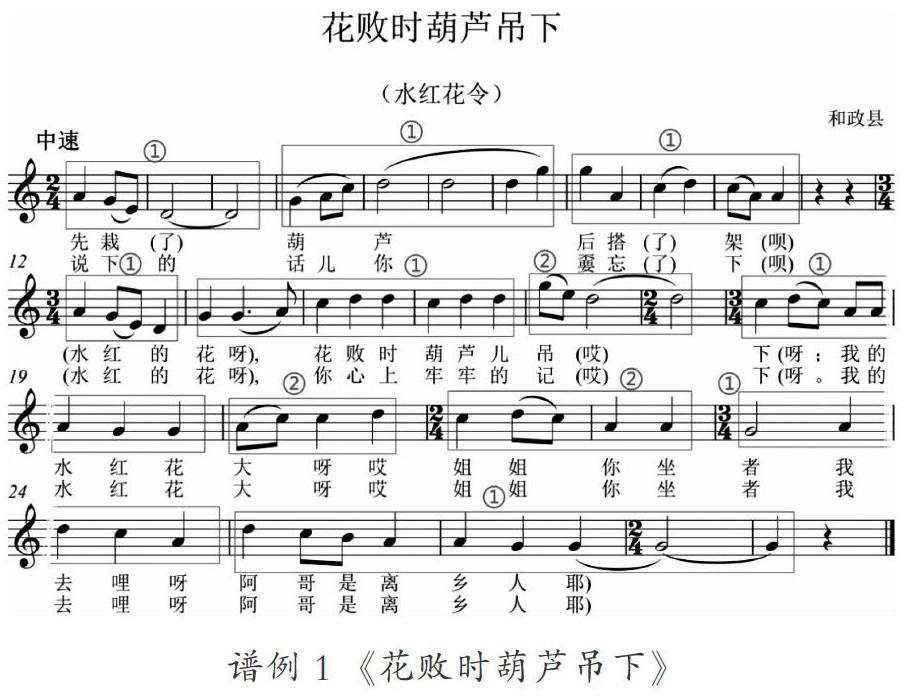

(二)调式特征

在调式特征方面,文章所选取的13首“水红花令”较为统一,均采用徵调式。其中,五声徵调式最为常见,共10首,占76.9%;六声徵调式3首,占23.1%。三首六声调式中的两首为“加清角六声徵调”(《阿哥是个离乡的人》和《手摘牡丹心想你》),一首为“加变宫六声徵调”(《花败时葫芦吊下》)。从以上可得知:徵调式是《水红花令》主要的调式结构。此外,清角音和变宫音的出现,在情感表达上赋予了原本高亢豪爽的《水红花令》一丝缠绵抒情之意,也丰富了作品的“色彩性”表达。