传统水墨元素在中国当代电影美术中的运用

2020-10-09孙梓钧

孙梓钧

摘 要:在中国当代电影美术中,已经有越来越多的电影工作者开始将目光放在对于传统元素的转译和运用上。如今年来一些优秀的电影作品,我们可以看到创作者有意借助水墨元素传达审美与禅意。本文以电影《影》与《卧虎藏龙》为例,讨论传统水墨元素在中国当代电影美术中的运用。

关键词:水墨元素;中国当代电影;视觉

中图分类号:J9文献标识码:A文章编号:2096-0905(2020)17-00-02

一、当下中国当代电影创作中的两个方向

当下中国电影的创作有一部分倾向于对传统山水画的转译和运用,一方面在视觉的呈现的效果上追求一种山水画笔墨效果的意趣;另一方面也有一部分创作者探索者山水画位置经营在电影分镜头上的转译。视觉效果对笔墨感觉的追求从场景的塑造到角色服装和造型的设计都有考虑,甚至还包括片中的配音系统,在电影《影》这部影片中就有这方面的体现,具体的分析将会在下文展开;事实上山水画作为文人行旅经历的记录,在创作的过程中通过对各种要素拼贴在一起的经验和感受。在电影的创作中,通过分镜头的组合编排用一种动态的手法是否能表达这种经验和感受,影片《卧虎藏龙》中的场景组织和编排笔者认为就有这方面的倾向。[1]

二、山水画中的卧游观念

“卧游”一词缘起于南朝画家宗炳的《画山水序》,宗炳在其中写道“老疾俱至,名山恐难遍睹,唯当澄怀观道,卧以游之”。古时交通不便,或囿于身份所限,文人墨客难以时常出游,饱览名山秀川。对于这样一种想要回到自然当中去的渴望,宗炳给出了解决方案。他认为,当心灵与山水会通的时候,便可达到悟道的境界。

《宋书·宗炳传》提到“凡所游履,皆图之于室,谓人曰‘抚琴弄操,欲令众山皆响”。手持山水画册,展卷阅读,万物造化尽收毫端,于方寸间神游山水之中,通过静观来实现对宇宙本体的把握。

唐宋以来,“卧游”慢慢衍生为中国文人对哲学的一种冥思和体悟,并在当中找寻其独特的生命感觉与人生智慧。在王维的《辋川图》中就呈现了他对于庄园生活的内在悟道历程。而这种对隐居出世的向往,使图像作为媒介将流动的风景与静止的观赏者联结在了一起。我认为,“卧游”中最为直接的向往还是“游”,一如我们居家自我隔离,静待疫情好转时的心态,文人们也向往着从书斋中走出去,回归到自然当中。

在文征明的《真赏斋图》中,就展现了当时文人在园林中的活动。在自然中悟“道”转变为在家中悟“道”。从文人的书齋山水到住所的经营,造园林,读画品诗,始终在试图还原他们心中的自然理想,从而实现画家个体及其鉴赏者的“畅神”。虽然观赏对象是静止的,但是意境却在心中流动,从而达到人与自然客体的合一。而明代前后,“卧游”也从绘画渗透到其他艺术门类,去探讨超验和精神主题的更广大美学领域,将这种洒脱超然的人生哲学演变为对自然平淡生活的表现。[2]

三、《卧虎藏龙》和《影》中的山水画元素转译

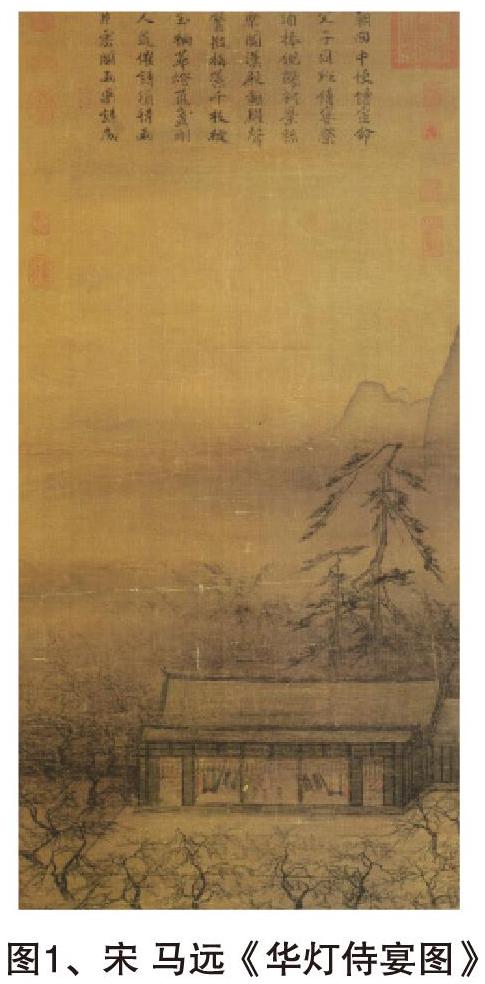

在电影《卧虎藏龙》中,将一幅江南乡村的场景作为开篇,这一场景的画面分为三段式,远山为背景,近景为水面和右下角的一艘木船,中景为村落的主体和来往不断的行人以及一条横贯水面的长桥。在这看是一幅普通的江南乡村场景中,远景连绵的青山作为观者遥想的远方,而中景村落的某个边界中来往的行人和一条横贯水面的长桥暗示了其内部的即将发生的事件,此时,乡村的内部以一种缺口的方式向观众展示了一个剖面,紧接着在下一个镜头将观者直接带到乡村的内部。二者之间的转换正是依靠第一个镜头中的那一座桥,它作为进入乡村的一个元素将观众直接带入内部,是的第二个画面切过来的时候显得顺其自然。在山水画中“桥”作为一个象征通过的元素将观者的思绪带入到其设定的内容中去,(可举例某山水画)如果将《卧虎藏龙》中的这两个场景以山水画的经营方式放在同一平面当中,内部应该会以某种方式在画幅的某一个区域出现,在马远的《花灯夜宴图》中(图1),画面中间的房间内部通过略带深远的视角展现出极其细腻的活动现场,而这也是整幅画描绘的主题。在宗炳提出的“卧游”观念中,创作者通过各种片段的组合将观众带入到画面当中,而电影作为一种动态艺术,试图通过这些片段的编排以动态的方式展现给观众。在《林泉高致》中,郭熙提到的“可行”“可望”“可游”“可居”作为评价一幅山水画的标准的同时,也是创作一幅山水画的技巧。[3]

开篇场景为一幅典型的江南水乡,远山近水中间为屋舍、行人和树木。场景通过远山的淡和近水的清将空间拉伸开,通过镜头的景深处理将现实场景转换为一幅具有虚实关系的处理;另一方面,镜头时间的停顿,画面中行人缓缓移动,衬托了画面的水墨氛围。分为竹林中打斗的场景中,竹海似水,竹子的形态犹如缥缈的水面,竹叶似淡淡水纹,一种异质同构的手法,取竹林的水墨之意。

唐代张彦远在《历代名画记》中提到“运墨而五色具”墨分五色,张彦远认为山水中的五色,随着阴晴和季节的变化而有不同的呈现,如果用墨把变化的特征大体表现出来,就会产生山青、草绿、花赤、雪白等效果,不必涂上空青、石绿、丹砂、铅粉等颜料。

在张艺谋的电影《影》中(图2、3),整部电影以一种带有水墨视觉效果的形式呈现,意境虽美但是其手法是通过视觉效果呈现出来的,电影的开篇场景中出现的大量屏风和屏风上面的书法字画来渲染一种所谓的水墨风视觉氛围。以及都督府场景的出现通过云气和雨天来增强画面的视觉效果,其场景的选择一定程度上也符合山水文人画的意趣,但文人山水画的目的不在画面的视觉效果上,而是通过在山水画中的神游伴随着真实的山中行旅的回忆,达到性情上的抒发,正如宗炳所说“圣人含道暎物,贤者澄怀味像”。其次,影片中通过屏风上的人物画和真实场景中的人物交织在一起虚实相映,以此来增加影片的视觉水墨效果。影片中人物的服装设计以水墨的纹样为主也是增强视觉一种方式。影片《卧虎藏龙》和《影》以两种不同的方式表达了山水画的元素在电影中的运用。二者之间不同的是前者注重山水画中的意趣,除去故事情节不谈,影片通过画面场景之间的编排将观众的视觉感知转换成一种参与其中的身体经验,画面编排的方式刺激观众的身体,将观众的思与行带入到整个影片中。将观众的第四空间还是平面消解了。后者在山水画的视觉效果中走得更远一步。山水画的元素在这两部电影中通过不同的方式参与到了影片的创作当中,文人山水画的意趣笔者通过对《卧虎藏龙》的分析,试图讨论以电影独有的方式将这种意趣或者是山水画元素转译到电影的创作当中,而不是停留在表象的视觉效果上。

四、结束语

中国传统水墨作为一种古典视觉呈现方式,在山水画历史演进中扮演着重要角色。当代电影的创作一方面创作者试图在其影视作品中传达一种观念或者体悟,但是观者在观看作品的时候由于观者的处境不同以及创作者的表达方式的差异会导致二者之间的不认同,也就是说观者在体悟的时候会有所偏差。而这种偏差并没有正确或者错误之分,而在于电影创作者所采用的技巧和方式怎样更有深度。电影和山水画二者作为一种被观看的艺术种类,其表达方式是否可以借鉴是值得讨论的。

参考文献:

[1]易存国.“墨分五色”论: “水墨为上”之关要[J].文艺研究,2013,14(OB):11l-118.

[2]赵庆圆.传统水墨元素在视觉传达设计中的应用[D].哈尔滨师范大学,2018.

[3]秦芹.浅析当代水墨中构成元素的应用[D].江汉大学,2018.