晚清时期西方警察制度对近代中国警政的影响

2020-09-29李丹阳

李丹阳

(北京警察学院,北京 100038)

警察制度作为近代中国社会转型发展过程中的重要产物之一,不仅是中国传统治安制度的延续,更是西方近代警政体系移植与作用的必然结果[1]34。因此,研究西方警察制度对近代中国警政的影响非常必要。虽然中国自古就有行使警察职能的机构和人员,但是在漫长的封建社会时期一直未能形成警察制度体系。直到西方警察制度引进后,相关的警政才开始萌芽,相关的警学研究也才开始起步。1842年中英《南京条约》的签订强行打开了中国的大门,西方列强纷纷在租界内大力推行西方警政。特别说明的是,日本虽然地处东方,但由于政治上实行的是西方资本主义民主制度,因此在这里也被认为是采用西方政治制度的东方国家。

如果说在租界内推行西方警察制度是被动“强行植入”,晚清时政府聘请日本教习顾问和大量警学先驱外出学习警学则是主动“求学思变”。本文所研究的晚清时期以1840年鸦片战争为起点,以1911年清末“新政”结束为终点,意图通过半个多世纪以来西方警察制度的“强行植入”来研究西方警察制度对近代中国警政的影响。

一、租界的形成与西方近代警察制度的主动楔入

鸦片战争后,西方列强迫不及待地在中国建立各自的独立行政控制区,上海、天津、汉口、厦门等10个城市中先后出现了租界。在西方列强不断入侵,而清政府又无力自保的情况下,中国法治现代化的种子也在“租界”内萌芽。1876年,久居上海的葛元煦出版了《沪游杂记》,这是最早有关租界事与物记载的书籍,其中就有对英工部局巡捕房活动的记载。及至19世纪90年代前期,改良主义思想家何启、胡礼、郑观应等均在其著书中介绍并赞誉英美等国的警察制度,建议将这一制度引入中国[2]。可见,租界内警察机构的建立,为国人近距离了解西方警察制度打开了一扇窗。

西方列强意欲通过警察制度的植入将租界行政管理权牢牢握在手中。上海英租界作为出现最早、持续时间最长、影响最大的租界,其警察机构的初现和警务运行模式客观上为清末警政的建立树立了一个学习的模板,学界对上海英租界法制方面的研究已相当成熟。笔者在这里对上海英租界内警察部门的建立和制度运行做一简要介绍和陈述。

1842年11月,中英《江宁条约》(即《南京条约》)签订后,1843年10月又订立中英《五口通商附粘善后条款》(即《虎门条约》);之后,英国首任驻沪领事巴富尔于当年11月17日宣布上海开埠。1845年,《上海土地章程》公布,规定了英商在上海居留地的界址和范围,虽然该章程反复承认华人为“土地主人”,但仍然赋予英国人诸多专管权力,同时还确定租地方式为“永租制”。尽管如此,第一个《土地章程》并未提出建立居留地自治机构的方案。1853—1854年,太平军攻沪、小刀会起义爆发,面对中国的危急形势和各租界之间的内斗,英、法、美三国出于保护其国家在华利益的目的,考虑在租界内构建一个有能力对公共安宁和秩序的破坏者采取合法行动、并对租界实行独立市政管理的机构。因此,英、法、美三国驻沪领事于1854年宣布了《上海市政与土地章程》。该章程公布后,西方列强随即在租界内建立了自治机构“上海工部局”,比较彻底地篡取了上海租界内的司法权,其最重要的表现就是建立了巡捕房这一正式的警察机构。在这之前,上海公共租界只设更夫,不设巡捕。而1854年工部局召开第一会议后,就在工部局下设警务处,正式设置巡捕,并颁布了《上海巡捕房管理章程》,对巡捕房的各项管理制度均有较为明确的表述。《上海巡捕房管理章程》的大部分规定基本都来自1829年《伦敦新警察守则》。由此可见,租界内实行的警察制度实质上是西方警察制度的复制和强行植入。下面将上海英租界警政机构建立过程中的重点环节以表格的形式进行罗列(见表 1)。

表1 上海英租界警政机构建立大事纪要

二、日本近代警政与晚清中国“以日为师”观念的形成

与租界时期清政府必须被动承受西方警察制度的强行植入相反,在清末警政改革过程中,清政府主动将眼光投向了“脱亚入欧”的日本。美国当代著名的中国问题研究专家费正清在20世纪60年代,曾与日本史的权威专家赖肖尔等人合著的《东亚:近代的变革》一书中,对清末“新政”中日本对中国的影响有如下评价:“这段时间里,日本对中国的影响,比英国19世纪对中国的影响,或者美国1915年至1949年对中国的影响,甚至苏联在1949年后对中国的影响都更加深刻、直接。”①John K.Fairbank,Edwin O.Reischauer,Albert M.Craig.East Asia:The Modern Transformation.Boston,1965,23.作为清末“新政”重要内容之一的警政建设在这段时期内也受到日本极大的影响,这一点可以从聘请日本教官、赴日本考察学习以及日本对清末警政建设的影响三个方面得到佐证。

(一)聘请日本教官

最早聘请日本教官帮助兴办警政是在1898年,上海道台蔡钧请日本领事馆推荐一名明治维新警察改革中的专家。日本东京警署一名名叫谷永隆忠的官员受命在杨树浦成立了一个警署,并按照警察培训程序训练了一支来自道台衙门的150名兵丁[5]141。

对清末建警有重大影响的日本教官当属川岛浪速。1901年,八国联军尚未完全撤出北京,川岛浪速以速成教育训练华人巡警,并在占领区设立警察教育机构,成立警务教育所②参见弘谷多喜夫:《北京警务学堂と川岛浪速》,载《国立教育研究所纪要》第115集第94-95页,引自肖朗,施峥:《日本教习与京师警务学堂》,载《近代史研究》2004年第5期第77-79页。。川岛浪速也借此在清政府心中树立了“警政专家”的形象。同年8月14日,清政府与川岛浪速签订合同,开办京师警务学堂,聘用川岛浪速为监督(相当于校长)。在创办警务学堂的过程中,川岛浪速协助清政府制订了《警务学堂章程》,聘请日本人任教员,向学生传授系统的警务知识,把国外先进的警察教育制度引入中国[6]。由此可见,中国早期的警察教育是以日本为模版的。

1904年,川岛浪速与清政府原定的为期三年的办理警务学堂合同期满,清朝大臣那桐致函川岛:“贵监督筹办一切事宜,惨淡经营,不遗余力,历时未久,成效昭然”③《致川岛函》,中国第一历史档案馆藏。,对川岛浪速承办三年的警务工作给予很高的评价,并希望川岛浪速继续接办两年。1906年,续办两年的警务学堂再度期满,而清政府此时已经有能力独自办理,于是接管了京师警务学堂,改名为高等警务学堂[7]37。

在清政府创办京师警务学堂的同时,1902年,袁世凯也在保定、天津相继开设警务学堂。为募师资,袁世凯委托川岛浪速从东京警视厅招聘三浦喜传为总教习,并接受了川岛浪速从京师警务学堂派遣来的镰田弥助、和泉正藏两名日本教习。在日本教习的参与下,1901—1911年,清政府从无到有,逐渐建立起一套比较完备的警察教育体系[8]。

(二)赴日本考察学习

除直接介入外,日本还通过吸纳留学生的办法对中国近代警政施加影响。清末各省在开办警察的过程中,很多省份都派有留学生。比如,湖北在1902年就曾“挑弁目20人赴日本学习警务”,1904年又“选派文武员弁47名赴日本入警视厅及警察学校学习”④《警察之创设》,《张文襄公治鄂记》,1947年8月湖北通志馆编印,第51页。转自黄晋祥:《日本与清末警政》,载《历史教学》1998年第3期第66-70页。。同年,蜀两江总督端方在督办江苏警务时更把“选派人员赴日本学习警务”视为“当务之急”[9]66-70。湖南巡抚赵尔巽在兴办湖南警政的过程中也“曾派警察专班学生赴日本学习警务”。端方接任后,还令这些学生将讲义编成课本“分期寄归,以资参考”⑤《筹办警察情形折》,《端忠敏公奏稿》卷5,第34页,河北大学图书馆藏。转自黄晋祥:《日本与清末警政》,载《历史教学》1998年第3期第66-70页。。

除了官派留学生外,清末赴日本自费学习警察、法政的学生也不在少数。“先后毕业者,不下数千人”。⑥清末筹备立宪档案史料(上册),中华书局,1979,第196页。同时,还有朝廷派员出访日本,帮助联系各项事务。如1902年6月,川岛浪速就曾随同总监工巡事务镇国将军毓朗和工巡局委员陆宗舆赴日本考察等。⑦《川岛禀》,巡警部卷11,中国第一历史档案馆藏。

(三)日本对清末警政建设的影响

日本对清末警政建设的影响主要体现在两个方面:一是在警政中枢机构安插日本顾问,参与警务重要事务;二是从根源上控制全国警察教育。1902年,川岛浪速在《上庆亲王书》中,以警务学堂监督的身份,对中国的警政建设提出一套较为完整的方案。他以十分推崇的口气介绍了日本川路利良创办警政的做法与成就,并建议裁撤善后协巡局①川岛浪速:《上庆亲王书》,《现代警察》第2卷第1期,1934年8月10日。。他的很多建议在清末警政建设中都被采纳,如1902年善后协巡局的裁撤、1905年巡警部的成立等。袁世凯在直隶推行警政时也聘请三浦喜传为总顾问。三浦喜传不仅参与制定了中国最早的警务章程《保定警务章程》,而且天津四乡巡警也是在其建议下开办的[9]77-79。可以说,清末警政的推行几乎都是在仿照日本,足见日本对清末警政的影响。

三、改良思想家对西方警政模式的宣传及实践

随着西方警察制度在租界内的推行和留洋人士对西方先进行政管理模式的介绍,西方警察制度逐渐被国人所接受。可以说,西方警政在理论上的传播正是依靠这一时期的改良思想家们对警政思想的大力宣传。改良思想家们分析了在中国建立警察制度的原因,探讨了建立警察制度的途径、方法及其职责,阐明了在中国建立警察制度的必要性、紧迫性和可行性,为清政府办理警政工作奠定了一定的理论基础,对推动中国警察制度的发展产生了广泛积极的影响[10]。

(一)改良思想家对西方警政模式的宣传

被称之为“中国近代警察制度的重要奠基人”的黄遵宪凭借17年出使国外的经历,对西方警察制度有更为深刻、全面、系统的认识。他说:“警察一局,为万政万事根本。诚使官民合力,听民之筹费,许民之襄办,则地方自治之规模,隐寓于其中,而民智从此而开,民权亦从此而伸”。②黄遵宪:《黄遵宪致梁启超书》,《中国哲学》第8辑,三联书店,1982,第384页。这一论断,不仅说明了警察的重要性,也指明了他对创办警察制度的独到见解。1895年,何启、胡礼恒合作写出了《中国宜改良新政论议》,在对清末社会治安状况进行了深刻的批判的基础上提出设巡捕的设想。同年,郑观应在重印《盛世危言》时增入《巡捕》一章,这也是中国最早单独系统讨论巡捕的文章[5]67。随后,陈炽在1896年出版的《庸书》中也有《巡捕》一篇,专门谈到在中国设置巡捕的问题[7]16。作为戊戌变法的重要领袖人物,康有为提出的一系列重要的变法主张中也包括警政思想。早在1878年底,康有为在中国香港地区亲眼见到了资本主义统治下的新事物,他写道:“览西人宫室之瑰丽,道路之整洁,巡捕之严密,乃始知西人治国有法度,不得以古旧之夷狄视之。”1897年,康有为以工部主事身份上书,提出包括“设巡捕”在内的多项新政变革[11]。

(二)改良思想家对西方警政模式的实践

改良思想家们除了对西方警察制度进行宣传外,还不遗余力地在警察制度建设中践行各自的警政思想,其中,最具代表性的人物是黄遵宪、张之洞和张謇。

1897年6月,黄遵宪任湖南省按察使期间,向湖南巡抚陈宝箴提出设立湖南保卫局的建议,在得到陈宝箴的支持后,1898年7月27日在长沙正式成立湖南保卫局。虽然戊戌变法失败,湖南保卫局仅运行了三个多月。但是,湖南保卫局的作用曾被《湘报》评论称:“各局员绅倍极谨慎,日夜严饬巡丁,梭巡街市,城中无赖痞徒,渐皆敛迹”,“城厢内外,人心贴然,已有成效可观”。③《保卫近闻》,《湘报》第一二四号,光绪二十四年六月二十三日。

另一名改良思想家是时任湖广总督的张之洞。自张之洞督鄂以来,推行一系列新政,使所辖区域面貌焕然一新。但随之而来的问题则是古老的治安管理方式和城市发展管理的不适应。张之洞通过考察汉口租界和华界治安,认为“警察一事,东西洋各国视为内政之第一大端。凡稽查户口、保卫生民,清理街道,开通沟渠,消除疫疠,防救火灾,查缉奸宄,通达民隐,整齐人心之善政,无不惟警察是赖”,并于1901年5月、6月向朝廷连奏三折,要求变法,后人称此为著名的“变法三疏”。其中第二折《遵旨筹议变法谨拟整顿中法十二条折》中第六条就提出“去差役,建警察”,极言应取缔旧式的差役治安制度,仿效西方建立警察制度。1901年7月,清政府发布上谕,称“即着按照所陈,随时择要举办”,令“各省将军、督抚将原有各营严行裁汰,精选若干营,分为常备、续备、巡警各军”。终于,一场被后人称为“裁兵改警”的建警运动在全国范围内递次展开。张之洞也于1902年2月废除保甲制度,并于同年5月正式开办武昌警察总局[12]。

张謇早在1901年3月23日撰写的《变法平议》一文中明确指出:“变法奚行乎?犹造器也……刀锯筑削,搏磨栉雕,则必在警察。”①张謇:《张骞全集·政治》(第一卷),江苏古籍出版社,1994,第67页。同时,他还对怎样建设中国警政提出自己的主张,比如建立独立的管理机构、进行警察教育等。张謇等人“把兴办警政视为挽救中国危局必不可少的措施,把警政的地位提到了空前的高度”②韩延龙、苏亦工:《中国近代警察史》,社会科学文献出版社,2000,第53页。。1903年,张謇在江苏南通设立了第一个近代意义上的警察自治组织——“商团”。该组织“遽欲仿东西各国之警察,则又或且惊怪,而见谓难行。求一法焉,令人必不视为具文而又无所惊怪,则商团是也”③张謇、范铠:《南通县图志》,江苏古籍出版社,1991,第193页。。

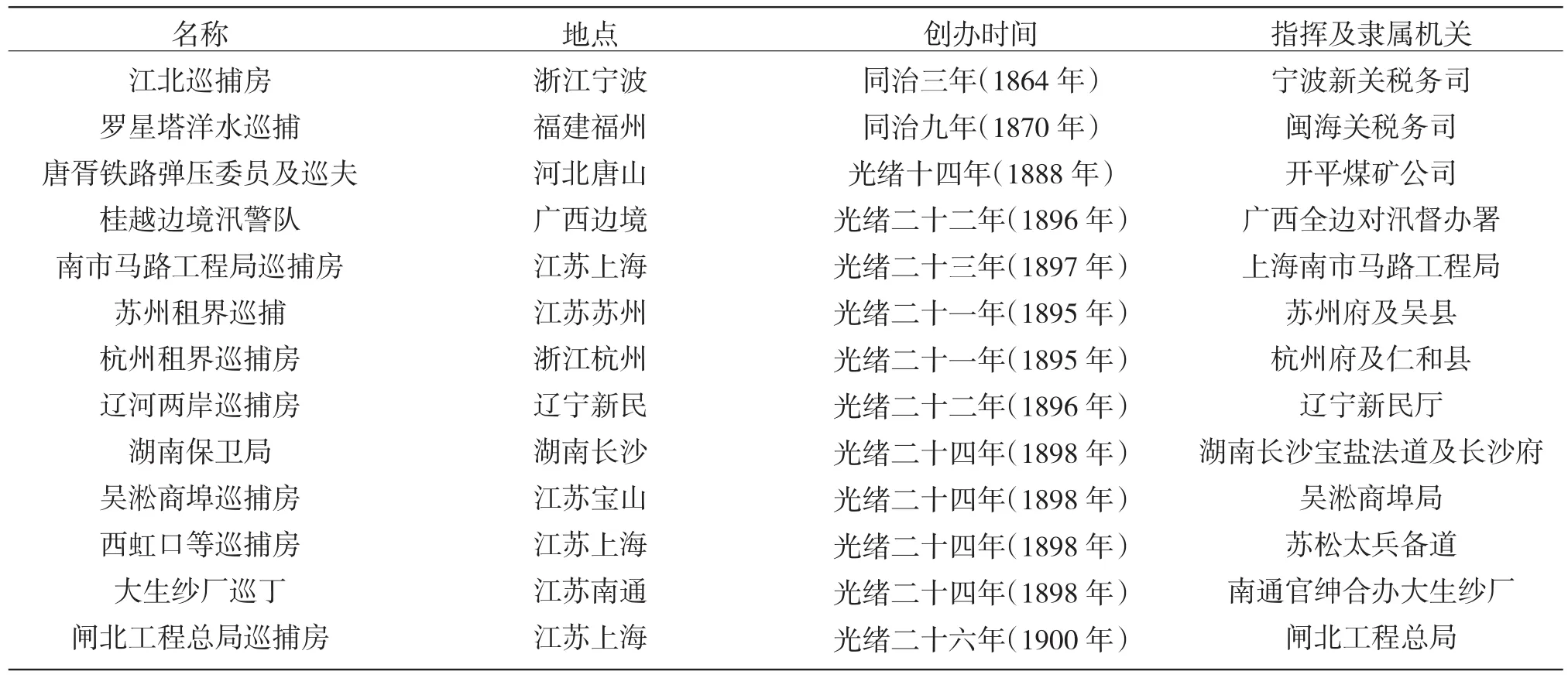

可见,在清朝统治末期,因绿营腐败,八旗腐朽,军队防营力量不足,迫切需要专门管理社会秩序的机构出现,因此个别地方早于中央率先进行了履行近代警察职能的有益尝试。一方面,在江苏、浙江、湖南等地,鸦片战争后,由于开放通商口岸后的华洋杂处,经常发生涉及管理外商及涉外治安案件,为应付新的矛盾,这些地方早于清政府,在改良维新派呼吁实行“新政”、开办警察之前,已陆续仿效租界巡捕的治安管理模式开办了隶属当地官府的巡捕房,负责维护地方社会治安、协调中外矛盾。这一时期,在宁波通商口岸成立了专门维护江北岸商埠区治安的江北巡捕房;由日本人帮助筹建的闸北巡捕房;有专司商场内的治安、稽查及巡缉的杭州通商场巡捕房;淞沪商埠仿照租界巡捕房建立的中国巡捕房;奉山、东清等铁路负责铁路稽查巡缉的巡捕。另一方面,以士绅为主的“地方精英”成立了基层社会自治性治安管理组织,企图强化对地方特别是乡村的控制,如黄遵宪在戊戌变法期间创建的湖南保卫局,其章程中就明确该局为“官商绅合办之局”;类似性质的还有1897年南市马路工程局仿效租界创办的巡捕房;1899年成立的闸北工程总局巡捕房;张謇在南通创设的具有警察性质的保卫组织;上海在同时期亦在地方政府支持下由社会士绅创建巡捕队伍维持社会治安。

当时的改良思想家主要是介绍西方警察制度,强调设立警政的必要性,并提出了创设警察制度的具体建议。虽然他们对警察制度创设的建议多是对西方警察制度的移植,且他们的构想并没有在全国范围内得到广泛推行,但是早期改良思想家仍帮助晚清时期的中国打开了研究警察与警察制度的大门(见表 2)。

表2 清末出现的警察机构雏形

四、西方警察制度对中国近代警政的影响

西方警察制度对中国近代警政的影响和意义主要有三点:其一,警察职能开始独立;其二,警察制度渐成体系;其三,警察法律体系初步建立。正是由于西方警察制度通过强行植入和主动学习的双向模式不断影响着中国近代警政实践,清末警察制度建设才能在这三方面取得不斐成绩,清末警政建设才得以有效推进。

(一)警察职能开始独立

纵观清末近代警政制度的建立,西方警察制度对其最大的影响莫过于警察职能从原有的行政、军事职能中剥离开来。自古以来,中国的警察职能都分散在各个部门中,没有统一的、专司警察职能的部门。而1902年清政府在北京设立的“善后协巡营”(后改为“工巡总局”),集维护京师治安,执行警察职能,审理民、刑事案件为一身。1905年9月,清政府为了进一步维护统治,决定统一全国警察系统,在中央设立巡警部,巡警部下设警政、警法、警保、警学、警务五司,几乎包含了所有警察职能。至此,过去分散依附于军队、及多种行政机关、审判机关中的警察职能日益独立出来。

(二)警察制度渐成体系

庚子事变后,清政府终于认识到“世有万古不易之常经,无一成不变之治法”①朱寿朋:《光绪朝东华录》(四),中华书局,1958,第4610页。,不得不正式下诏“变法”,声称“事穷则变,安危强弱全系如期”②国家档案局明清档案馆:《义和团档案史料》(下册),中华书局,1981,第916页。。1901年8月,慈禧发布文告,宣称“惟有变法自强,舍此无他策”③胡绳:《从鸦片战争到五四运动(简本)》,人民出版社,1981,第416页。。这时的警察制度建立主要从警察组织制度和警察教育制度两方面推进。从组织机构上,基本完成了从中央到地方警察系统的创建工作,其机构具体演变如下:1900年,八国联军侵华战争期间在北京建立了“安民公所”,后八国联军撤军,将北京地面交还中国,安民公所随之撤销。1902年5月,清政府仿照其模式设立“善后协巡局”,不久改称“工巡总局”。1905年,清政府为统一全国警察系统,在中央设置巡警部。1906年,清政府实行官制改革,将巡警部改为民政部,原巡警部改为巡警司,接替原有职能,省改设巡警道;州县改设巡警署。这样,全国上下,一个较为完善的警察组织机构体系大体完成。

从警察教育体系来看,1901年8月,北京警务学堂在川岛浪速的指导下成立;1902年5月,袁世凯在保定和天津相继开设警务学堂;1905年,清政府收回警察教育权;1906年5月,成立京师高等巡警学堂。截止到1908年,全国上下已基本形成各省分设巡警学堂,州县设传习所或者教练所的警察教育体系。

(三)警察法律体系初步建立

清末的警察法规几乎与警察制度同时诞生。1898年,湖南保卫局建立过程中就制定过一系列的警察法规,并列入《湖南保卫局章程》。1901年清政府下令创办警政时,各种各样的警察法规也随之大量出台。可见,无论是中央还是地方,警政建设基本都以警察立法为先导。例如,京师第一个警察机构——善后协巡局创办时,也是首先制订了总局章程。其后,工巡总局成立时也制订了工巡总局章程。各地警察机构开设前也大都制订了章程。清末警察立法主要借鉴了外国立法的经验,尤其是仿照了日本的警察法规。虽然这一时期的警察立法比较混乱,但在西方警察制度的影响下,中国警察法律体系也初步形成,为推进了中国警政制度的近代化进程做出了一定的贡献。