农村组织合作扩大化的制度变迁因素

2020-09-27肖汉臻

肖汉臻

摘 要:为探讨如何发展和壮大农村集体经济,根据制度变迁和路径依赖理论建立制度变迁分析框架,对广东省鹤山市古劳镇“跨村联营”模式形成的阶段、阻力因素、动力因素和做法进行系统分析,并对其成功模式进行提炼,以期为各地发展农村集体经济提供有益的参考。

关键词:路径依赖;制度变迁;集体经济;跨村联营

中图分类号:F325.2 文献标志码:A 文章编号:1008-2697(2020)04-0018-06

一、问题提出:如何壮大农村集体经济

我国农村基层组织兼具政治、经济、社会在内多项职能,经济职能的组织形式是农村集体经济组织,集体经济发展是实现基层组织政治、社会职能的基础。中共十八大提出要坚持和完善农村基本经营制度,构建集约化、专业化、组织化、社会化相结合的新型农业经营体系,集体经济是经营体系的重要环节。2018年9月26日,中共中央国务院印发《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》提到要通过发展壮大集体经济来实现乡村振兴。如何发展壮大集体经济,实现乡村振兴,是目前乡村振兴发展所需探讨的重要问题。

在此背景下,国内外学者对农村集体经济发展问题和发展方向进行了广泛研究。发展问题主要包括发展资源、组织构成、发展方式和发展规模4个方面:一是集体经济组织所有资源存量低、交易成本高[1,2];二是兼有多重职责,职责不明确[3];三是集体经济带头人思想认识不统一、运行机制不健全[4,5];四是单一专业合作社发展规模过小,覆盖面小[4,5]。发展方向上,国内外学者主要从组织化角度进行了探索,如农村基层组织呈现政治、经济、社会“三合一”综合性质,集体经济是村庄公共事务治理的经济基础,其发展涉及政府、市场和农民三个主体[6];农民组织化是实现乡村和集体经济发展的重要方式,党和政府应该在农民组织化过程中;领导、联合不同村庄合作组织,形成更大规模集体经济合作等[7-11]。

2015年10月19日,国家财政部印发《扶持村级集体经济发展试点的指导意见》。根据指导意见,中共广东省委农村工作办公室和广东省财政厅于2016年8月8日印发《广东省扶持村级集体经济发展试点实施方案》,将鹤山市下辖古劳镇设立为扶持村级集体经济发展镇级试点。古劳镇在试点过程中,扩大合作范围,联合不同村庄合作组织,形成更大规模集体经济合作的新模式。分析归纳其模式实践经验和内涵,可将其总结为“跨村联营”模式。为系统性提炼“跨村联营”模式经验,讨论农村组织合作扩大化对农村集体经济发展的作用,本文将结合制度变迁理论,建立制度变迁分析框架,分析“跨村联营”模式制度变迁阻力、动力和做法,提炼模式经验,为接下来各地乡村振兴中壮大集体经济提供借鉴。

二、框架建立:制度变迁分析框架

在制度變迁理论的完善过程中,North在原有制度变迁动力分析机制的基础上,将路径依赖理论作为阻力分析机制引入制度变迁研究[14],将制度变迁理论划分为制度变迁动力与阻力理论两种,动力理论包括制度创新、制度变迁和路径创造理论,阻力理论包括路径依赖理论。

在制度变迁动力理论方面,Davis、North、Mansfield、Ruttan、Hayami、林毅夫和Schienstock对于理论完善作出了重大贡献,变迁动力因素包括预期收益、比较优势、投资较少、实践案例、资源禀赋、统治者强制力、关键变迁事件和主观意愿八个因素[12-18]。Pham提出了路径创造的技术决定、有意偏离、实时影响、相互依赖和最小混乱五个原则[19]。制度变迁阻力理论方面,国内外学界普遍认为,不同学科领域路径依赖形成机制包括建设成本、学习效应、协作效应、适应性预期、顺序机制、功能性机制、互补机制、权力机制、合法性机制和一致性机制十个因素。

在理论运用上,国内学者利用制度变迁阻力理论,建立制度变迁分析框架[20-21],或解释框架[22],用于分析案例制度变迁的过程和问题,运用制度变迁动力理论,为所发现问题提出制度变迁推动方案[23],在完成制度变迁后,应形成新的路径依赖保持制度变迁成果。通过建立制度变迁分析或解释框架,可以更加系统地解释案例制度变迁过程,提炼上升为理论化、普遍化经验,便于经验的推广。因此,本文结合前辈学者的理论和实践成果,建立制度变迁分析框架,将模型运用于分析鹤山市古劳镇“跨村联营”模式成因,最终形成“跨村联营”模式制度变迁框架。

三、古劳镇“跨村联营”制度变迁发展阶段

鹤山市古劳镇原有集体经济发展模式具有三个特征,一是以组级集体单位组成松散的村级经济联社,二是集体经济带头人为各村小组组长,三是集体经济发展方式以土地和物业租赁为主。发展现代农业和乡村产业,需要调动更多力量,参与规划、建设和后期运营。而原有集体经济发展模式力量调动和资源整合能力较弱,其带头人能力难以胜任大型项目规划和运营工作,难以适应现代农业和乡村产业发展需要。

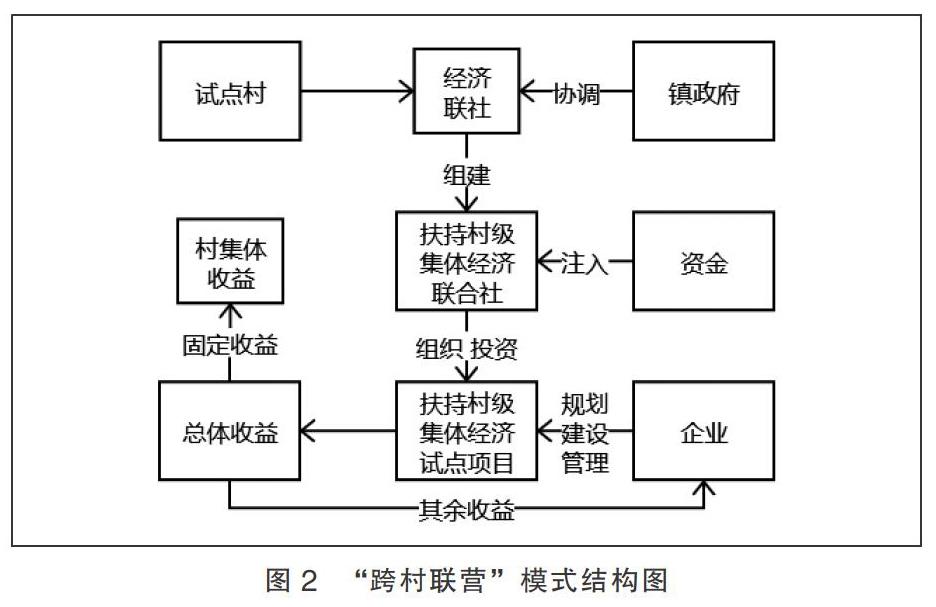

在此背景下,鹤山市古劳镇借扶持村级集体经济试点政策契机,针对原有经济模式的缺陷,经过跨村联合、村企联合和全镇联合三个阶段,围绕乡村旅游发展需要,扩大组织化合作范围,以扶持村级集体经济联合社为中心,联合全镇范围试点、非试点村级集体经济组织和企业力量,改变原有集体经济发展模式,形成具有更高组织力、更远规划力和更强运营力的“跨村联营”模式。

(一)跨村联合

在镇政府牵头协调下,在各行政村经济联社的基础上,联合多个村级经济联社,组建镇级经济联社,实现相关利益主体资金资源的整合,获得更大的力量。

实现跨村联合分为五步。一是组织谈判。成立试点后,镇政府组织各试点村谈判,联合成立镇级经济联社。二是组建社委会。由各村级经联社社长组成镇级经济联社常务委员会,负责日常事务管理。三是构建组织架构。包括成员大会、成员代表会议、社委会、民主理财监督小组,同时,规定镇政府管理联社资金,保证资金有效使用。四是成立镇级经济联社。根据《广东省农村集体经济组织管理规定》制定联社章程,正式成立镇级经济联社,驻所设在镇政府,上报市农业行政主管部门备案。无是整合资金资源。整合中央、省和鹤山市拨款扶持村级集体经济发展试点资金、镇政府精准扶贫专项资金、试点村自筹资金、合作企业资金和社会资金五方面资金,以及村级经联社成员名下的土地和资产。

(二)村企联合

在镇政府牵头协调下,以镇级经济联社为主体,与企业在各个项目中展开合作,发挥各自优势,分工合作,规范化项目实施。

实现村企联合分为三步。首先是组织谈判。镇政府组织镇级经济联社与企业就项目整体情况、投资、收益分配等事项展开谈判,达成村企合作协议。其次是分工负责。在协议框架内,镇级经济联社与企业就项目分工合作事项展开谈判,达成具体实施方案。镇级经济联社主要负责项目的投资和组织工作,及相关的村民组织宣传工作;企业主要负责项目规划,具体建设和后期运营管理工作。最后是分工实施。根据具体实施方案,镇级经济联社和企业分工合作,共同完成项目建设和运营工作。

(三)全镇联合

在镇政府牵头协调下,制定惠及多方的收益分配制度,联合镇级经济联社和企业之外的利益主体,使项目成果惠及全镇,为项目实施争取到更多支持。

实现全镇联合分为三步。首先是组织谈判。镇政府组织镇级经济联社成员、非试点村村委书记和企业就项目收益分配进行谈判,依照各主体出力程度分配收益,达成收益分配协议。其次是举办村民代表大会。依据规定,由相关各村举办村民代表大会,表决通过收益分配协议,使之具有法律效力。最后是收益分配。根据协议,总体收益分为两部分。一是是项目运营成本,用于支付项目落地所产生租金和企业管理费用。二是依据协议,总收益中7%作为镇级经济联社固定收益;固定收益抽出20%分配给帮扶对象,抽出部分用于支付镇级经济联社运营费用;剩余收益由成员经济联社平分,再由成员经济联社将所得收益的50%分配给非试点村经济联社。

四、成因分析:“跨村联营”制度形成过程

为深入了解鹤山扶持村级集体经济发展试点工作,2019年4月8日至9日,作者先后多次赴鹤山市古劳镇开展实地调研。通过与镇村干部座谈,问卷调查与实地考察相结合的方式,深入了解古劳镇形成的“跨村联营”模式。根据调研所掌握情况,依据制度变迁分析框架,分析模式形成的阻力、动力和做法。

(一)制度变迁阻力分析

“跨村联营”模式建立之前,主要包括四点制度变迁阻力因素。一是稳定性机制,指旧制度的平稳运行和制度变迁的不确定性可能会阻碍制度变迁。问卷调查结果显示,古劳镇六个试点村2016年经营性收入全部为农地出租收入,认为“集体经济就是只能赚钱,不能亏钱,所以搞出租收益会比较稳定”。说明各级村集体为追求收益稳定而不愿改变原有集体经济发展模式。二是合法性机制,指旧制度在长时间运行过程中所获得的认可可能会阻碍制度变迁。“调研者:‘如果把钱给你们让自己来,你们会怎么发展?部分村委书记:‘肯定是建厂房然后租出去嘛。”。大多数村委干部都认同原有集体经济发展模式,将其作为第一选择。三是学习效应,指各行为主体在实践过程中会不断积累经验,巩固旧制度。“他们一般就是把厂房和土地租出去,你让他们自己去发展其他东西,很难的”。说明村干部习惯了原有集体经济发展方式,不愿意重新学习适应新模式。四是权力机制,指希望变革旧制度的主体自身没有足够权力推动。“这个情况你也看到,我们村委会就这么几间房子,很难做”。反映出个别有想法的村干部无权调动足够资源,难以实现自己对新模式的设想。

总结制度变迁阻力,我们认为可分为思想、组织和资源三个因素,以思想因素为主。农村集体经济经过长时间发展,各主体不断协调磨合,形成了一套较为固定的发展模式,基层干部作为模式改革带头人,在长时间基层工作实践中,对旧模式产生了认可和依赖,不愿意改革或缺乏改革动力,各村集体经济发展陷入制度锁定。

(二)制度变迁动力分析

“跨村联营”模式形成主要得到五点制度变迁动力因素推动。一是关键变迁事件,指制度变迁会受到关键变迁事件影响。2016年广东省政府发布的扶持村级集体经济发展试点政策,是促成整个模式形成的关键变迁事件。二是投资较少,指制度创新所需要投资较少。《实施方案》规定“扶持村级集体经济发展试点政策规定每个试点村自筹资金2万,配备试点资金200万”。参与试点所需村庄投资较少,增强了各村改革积极性。三是上级部门执行力,指上级部门可以遵照自身想法对制度变迁起到推动作用。《实施方案》规定“优先选取联合申报的村庄”。因此,上级部门以优先资格推动各村联合申报,各村为提高申报成功几率,自发联合申报。四是资源禀赋,指制度变迁受到资源禀赋影响。古劳镇自身的区位、资源条件,具有较高的发展乡村旅游产业的资源禀赋。五是实践案例,指制度创新需要新制度已有实践案例。古劳镇政府组织各村村干部赴浙江,调研乡村旅游产业发展的优秀实践案例,对村干部具有一定的推动作用。

总结制度变迁动力,分为外部和内部两方面因素,以外部因素为主。由于模式形成之前各试点村已经陷入制度锁定,难以依靠自身實现制度变迁,外部力量介入成为重要突破口。以政府外部力量介入,提供优惠政策,激发各试点村集体经济发展改革积极性,促进集体经济发展模式变革。

(三)“跨村联营”形成原则分析

“跨村联营”模式的创造遵循三点原则。一是技术决定原则,指技术或制度变迁需要依据现实中的技术条件或现实环境。《实施方案》初期规划过程非常注重对当地旅游资源的利用,“我们这个水乡很有特色,出了很多名人”,“周末的时候上山的路都堵住了”,“我们就是要围绕这个茶园,打造一个旅游线路”,体现出村干部及村民对技术决定原则的遵循。二是相互依赖原则,指制度变迁过程中,应寻求与其他部门和企业的相互合作。“跨村联营”模式中,村庄与企业担负不同职责,各村庄资源得到统筹利用,形成村企间、村庄间的相互依赖,体现出对相互依赖原则的遵循。三是实时影响原则,指新路径应保持足够的灵活性,以便于遭遇问题时及时变更。《实施方案》由政府工作人员制定,“我们就把各村村委书记叫在一起商量,然后定下来这个实施方案”,比较缺乏产业规划专业知识支撑,在项目建设过程中出现问题,管理者及时予以改变,体现出对实施影响原则的遵循。

对“跨村联营”模式形成原则进行总结发现,其核心在于改变发展路径,中心目标在于组织合作扩大化。基于资源条件,变物业出租为旅游业,扩大了项目规模,加大了项目实施主体容量,各主体得以围绕乡村旅游产业组合成利益共同体,实现组织合作扩大化,提升了整个组织资源调取能力和资源配置灵活性。

(四)“跨村联营”模式制度变迁框架

组合对鹤山市古劳镇“跨村联营”模式制度变迁阻力、动力和做法三方面的分析,形成“跨村联营”模式制度变迁框架。

五、经验提炼:农村组织合作扩大化

“跨村联营”模式实现了跨村、村企、全镇三个层面的联合,是在镇政府领导下,为适应产业发展需求,以改变发展路径核心,以组织合作扩大化为中心目标,变原有单一行政村内部合作为全镇合作,实现农村组织合作扩大化,完成更大范围内资源集聚和调配的新模式,是对壮大集体经济的有益探索。结合制度变迁动力理论提炼“跨村联营”模式,可以得到三点经验。

(一)镇级统筹有助于推动多方合作

在古劳镇政府的牵头协调下,首先,各试点村联合起来组建了古劳镇扶持村级集体镇级经济联社,其次,规划了资金构成,选定了项目合作企业,再次,将镇精准扶贫专项资金注入镇级经济联社,作为项目建设资金,最后,制定了包括试点村、非试点村、企业和精准扶贫帮扶对象的收益分配机制。

由于旅游产业发展特殊性,对资金资源投入要求高,需要集体经济改变组织形式,统筹更多资金资源投入,但村庄集体经济在长期发展中形成了资源、思想和组织三个层面上的制度变迁阻力,集体经济发展模式陷入制度锁定。镇政府利用自身职权和影响力优势,协调各方之间利益关系,以镇级经济联社为中心建立了多项机制,充分调动多方合作,形成了以镇级经济联社为中心的“跨村联营”模式。对于出现制度锁定的村庄,在组织内部已经形成制度均衡,需要政府力量作为外力,以诱致力或强制力介入,推动制度变迁。

(二)跨村联营有助于实现实时影响

古劳水乡项目规划之初,制定4个项目,分别是古劳生态茶园、麦水新村光伏发电、农业生态农庄和古劳水乡商业街,但由于项目实施条件不足,镇级经济联社将农业生态农庄和古劳水乡商业街项目变更为古劳水乡水墨艺术民宿和连南村委会旧办公楼升级改造项目。

由于村庄环境和产业发展复杂性,风险阻碍随时发生,需要集体经济有足够灵活性应对,但在原有集体经济发展模式中,单一集体组织所能动调配资源少,带头人水平参差不齐,难以及时应对风险。“跨村联营”模式中,通过组建镇级经济联社,扩大了调配资金、资产规模,实现了对项目的实时影响。所以,松散单一的集体经济组织所能动用力量小,难以应对实时变换的环境,需要更大规模的组织化,加强组织行动执行力,实现实时影响。

(三)多方联合有助于实现相互依赖

在古劳生态茶园项目实施过程中,由茶山经济联社负责资金投入,由茶山村委负责村民代表大会组织工作和村民宣传工作,由古劳生态园有限公司负责项目的规划、建设和运营工作,使项目得到完善规划、顺利建设和高效运营。

收益分配机制中,试点村与非试点村都被纳入到项目收益分配对象中,且各村收益一致,落地村与非落地村依投入不同而收益不同。所以,麦水新村光伏发电项目可以选择在非试点村麦水新村建设。

由于项目建设要求特殊性,对项目规划和落地地点要求高,需要较高规划技能支撑和充足资源可供选择,但农村基层组织干部专业不对口,单一集体经济组织资源较少,难以符合产业发展要求,也难以找到项目合作伙伴。“跨村联营”模式中,以镇级经济联社为主体,实现多方联合,借助企业规划技术实力,统筹成员土地资源,实现了各相关主体之间的相互依赖。所以,松散单一的集体经济组织,难以应对大型项目要求,需要更大規模的组织化,加强组织实力,形成相互依赖关系,借各方力量,为项目建设所用。

致谢:本文得到项目“鹤山市扶持村级集体经济试点评估与经验提升研究”和项目主持人陈志国、余建斌二位老师及项目调研组全体成员的大力支持,谨此致谢。

参考文献:

[1] 杨帅,温铁军.农民组织化的困境与破解——后农业税时代的乡村治理与农村发展[ J ].人民论坛,2011(29):44-45.

[2] 郭庆海.当前农村改革的若干重大问题[ J ].当代经济研究,2015(02):36-43.

[3] 王留鑫,何炼成.农村集体经济组织的制度困境与治理之道——基于制度经济学分析视角[ J ].西北民族大学学报(哲学社会科学版),2017(03):59-63.

[4] 狄海英,郑红伟,许婷.农民经济合作组织研究综述[ J ].产业与科技论坛,2011,10(08):123-125.

[5] 潘劲.流通领域农民专业合作组织发展研究[ J ].农业经济问题,2001(11):51-58.

[6] 张晓山.农村基层治理结构:现状、问题与展望[ J ].求索,2016(07):4-11.

[7] 张强,肖珍珍,谢晓娟.重构农村基层组织[ J ].华南师范大学学报(社会科学版),2016(02):12-16.

[8] 成新华,温菊萍.农业经济组织的现状与发展——基于江苏苏南、苏中、苏北896个农户的调查分析[ J ].经济问题探索,2008(09):103-109.

[9] 贺雪峰.乡村建设中提高农民组织化程度的思考[ J ].探索,2017(02):41-46.

[10] 吴重庆,张慧鹏.以农民组织化重建乡村主体性:新时代乡村振兴的基础[ J ].中国农业大学学报(社会科学版),2018(03):74-81.

[11] 吴重庆,陈奕山.新时代乡村振兴战略下的农民合作路径探索[ J ].山东社会科学,2018(05):19-27.

[12] North.Institutions,institutional change and economic performance[M].London:Cambridge University Press,1990.

[13] Davis, North.Institutional Change and American Economic Growth: A First Step Towards a Theory of Institutional Innovation[ J ].The Journal of Economic History,1970,30(01):131-149.

[14] Mansfield. Technical Change and the Rate of Imitation[ J ].Econometrica,1961,29(04):741-766.

[15] 林毅夫.誘致性制度变迁与强制性制度变迁[ J ].经济研究,1992(06):37-44.

[16] Ruttan, HayamiY.Toward a theory of induced institutional innovation[ J ].The Journal of Development Studies,1984,20(04):203-223.

[17] Schienstock.Finland's Way Into the Knowledge-based Economy: From Path Dependency to Path Creation (Finnland auf demWegzurWissensokonomie - Von PfadabhangigkeitzuPfadentwicklung)[M]. Social Science Electronic Publishing,2004.

[18] David. Cilo and the Economics of QWERTY[ J ].The American Economic Review,1985,75(02):332-337.

[19] Pham.Five principles of path creation[ J ].Oeconomicus,2006(07):5-17.

[20] 王武瀛.中国农村基本经营制度再创新的现实必然性与路径依赖[ J ].云南社会科学,2009(04):109-113.

[21] 黄清峰,刘艺戈.农村社会保障制度变迁的演进逻辑与路径选择——从路径依赖到路径创造[ J ].社会保障研究,2014(02):80-85.

[22] 庄士成,刘平平.政社合作的路径依赖困局与路径创造——基于新制度经济学的分析视角[ J ].经济问题探索,2016(01):54-59.

[23] 童洁,魏奇锋,李宏伟.农田水利:从路径依赖走向路径创造[ J ].财经问题研究,2011(10):126-129.

(责任编辑:董 涛)