跨文化传播视角下藏族文化意象翻译研究

——以《尘埃落定》英译本为例

2020-09-21赵自强

赵自强

(西南民族大学外国语学院,四川成都610041)

一、引言

早在21世纪初,我国政府提出了中国文化“走出去”这一文化建设方针,在党的十九大报告中再一次强调“加强中外人文交流,以我为主、兼收并蓄。推进国际传播能力建设,讲好中国故事,展现真实、立体、全面的中国,提高国家文化软实力。”[1]在全球化的今天,文化作为国家“软实力”的重要标志,对提高我国的综合国力起着重要的作用,中国文化“走出去”显得尤为重要。只有中国文化“走出去”,才能让世界更好地了解中国,才能提升我国文化的影响力和竞争力,提高我国文化软实力。

少数民族文化作为中华文化重要组成部分,具有丰富的民族特色和文化内涵。作品《尘埃落定》是藏族作家阿来的成名作,获得了第五届茅盾文学奖。小说展现了浓厚的藏族风情,蕴含着独特的康巴藏族文化底蕴,涵盖了生态、物质、社会、宗教、语言等方面的内容。该书于2002年由著名汉学家葛浩文翻译成题为RedPoppies:ANovelofTibet的英文版,在美国出版,引起了英语世界的广泛关注。

笔者对《尘埃落定》的原文本以及葛浩文的译文进行了反复研读和对比,发现译作在一些关于藏族文化意象的翻译中出现了失落现象。本研究拟从跨文化传播角度,探讨译作中文化意象的保留和失落对对外文化传播的影响,并提出有效保留文化意象的对策,以期为少数民族文学的翻译及其对外传播起到一定的借鉴作用。

二、文化意象的翻译与《尘埃落定》的翻译研究

(一)文化意象的翻译研究

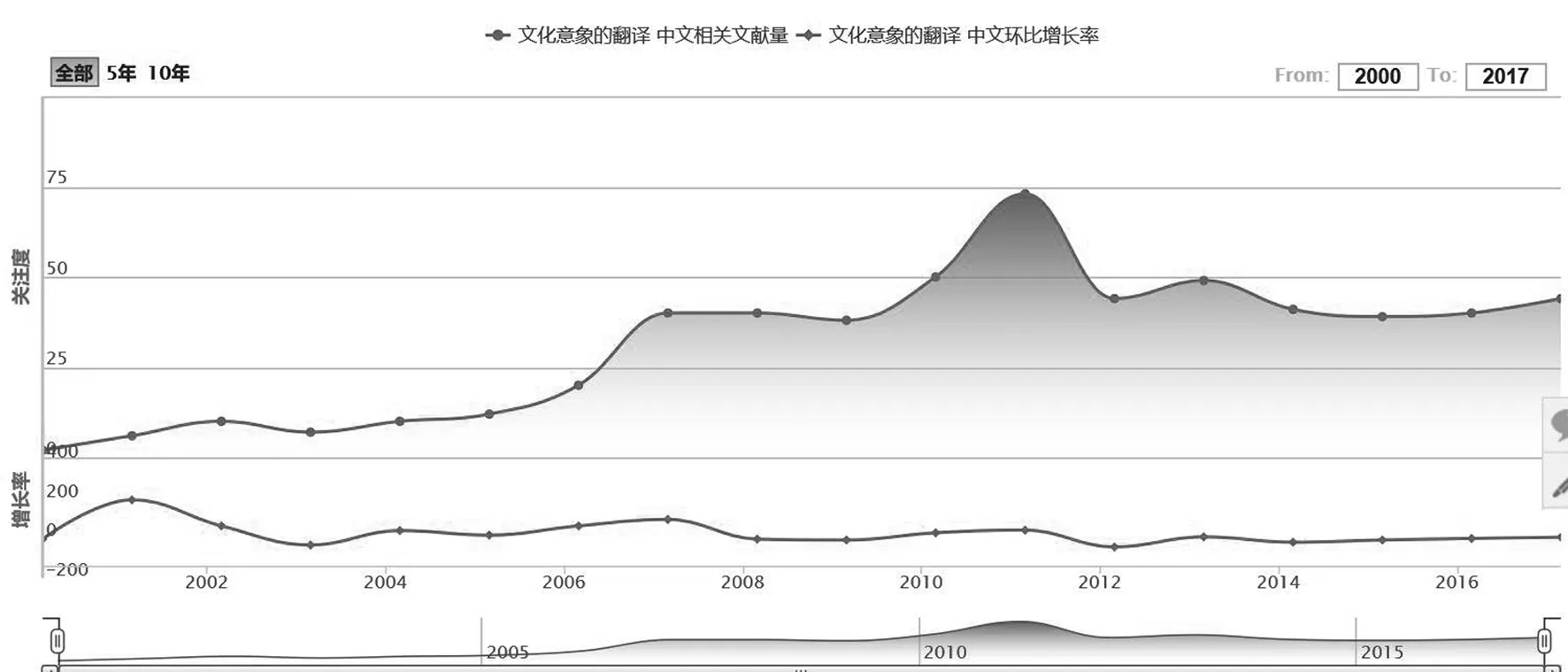

“文化意象是蕴含文化意义的意象,它是在一定文化环境下生成的一种文化符号,具有相对固定的独特的文化含义和很强的语境适应性。”[2]310—311检索中国知网(CNKI)发现,关于文化意象翻译的研究始于2000年一篇题名为《古汉语诗词英译中的意象问题浅析》[3]。该文主要探讨文学作品的翻译尤其是诗歌的翻译,不能过分地强调意义对等而舍弃母语的文化意象。此后(2000—2017年),对于文化意象翻译的研究一直处于增长趋势,虽然最高值出现在2011年,但总体呈现稳步上升趋势(见图1)。

图1:文化意象翻译研究趋势

以上统计显示,对文化意象翻译的研究,一直都是个热点话题。中国知网(CNKI)显示,“文化意象翻译”的研究主要包括:1.不同文体中文化意象的翻译研究以典籍和古诗为主。如张保红[4]以陶渊明诗《归园田居(其一)》英译为例,探讨文化意象与翻译的问题;杨俊峰[5]从古典诗歌中的意象翻译看意象图式理论的阐释空间。2.文化意象的翻译策略研究。如:贺权宁[6]对诗歌意象进行分类,并分别探讨文化意象的翻译策略研究。3.电影字幕翻译中文化意象的传递。如:吴先泽[7]从传播学视角,探讨电影翻译中的文化意象。4.文化意象的互文性及翻译。如:顾建敏[8]从关联理论探讨文化意象互文性及其翻译。纵观已有研究,文化意象翻译研究鲜有从跨文化传播角度探讨少数民族文学作品中文化意象的翻译问题,尤其极少探讨少数民族文化的传播问题。

(二)《尘埃落定》的翻译研究

《尘埃落定》是由美国著名汉学家、翻译家葛浩文翻译的,并于2002年出版发行。通过检索中国知网(CNKI),目前对于《尘埃落定》翻译的研究主要有以下几方面:其一,从不同的理论视角来探讨《尘埃落定》翻译的合理性,或者研究其中的翻译策略。这方面研究主要是研究生毕业论文,分别从目的论、译者主体性、生态翻译、功能对等方面论述。其二,主要探讨《尘埃落定》在英语世界的译介研究。如:黄丹青[9]对《尘埃落定》在英语世界的翻译现状进行梳理及介绍并分析书名和各章节标题的翻译。其三,从不同侧面探讨《尘埃落定》译文的成功之处。如:蒋霞[10]探讨《尘埃落定》中的“陌生化”成分,赞扬《尘埃落定》英译本的成功之处。已有的研究大多是对葛浩文英译《尘埃落定》的褒扬、赞同,认为文化意象的翻译是保留的、成功的,或以《尘埃落定》为个案探讨译介研究,但鲜有研究从跨文化传播的视角对《尘埃落定》英译本中文化意象翻译的失落进行探讨。笔者拟从跨文化传播视角,探讨藏族文化意象翻译的失落问题。

文化意象的翻译,不仅是语言层面的一种转换,更是一种文化的转化和跨文化的传播。正如谢天振所言“文化意象的跨文化传递绝不是一个简单的语言文字如何转换也即翻译的问题,其背后蕴含着不同民族文化如何相互理解、如何正确交流,以及彼此丰富的大问题,必须引起我们的高度重视。”[11]144《尘埃落定》作为一部藏族文学小说,其中有大量的藏族文化意象表达方式。通过小说中的藏族文化意象,读者不仅可以了解到其中关于藏族的衣食住行等物质文化,也能了解到宗教语言等方面的精神文化。藏族文化意象的翻译对藏族文化的传播具有重大意义,译者在翻译中应给予高度重视。

三、葛浩文译作中藏族文化意象的失落问题

藏族是青藏高原的原住民,在历史发展过程中,由于受到所处地理环境、生产环境、生活习俗、文化传统等多方面影响,逐渐形成了有藏族特色的、反映藏族文化内涵的表达方式,能够藏族文化意象。通过对比原文和译文,笔者发现译作中有些文化意象的翻译比较好,也就是将文化意象背后的文化内涵表达出来,较好地传播了藏族文化。例如:在“然后是一对手捧哈达的百姓,其中有几位声音高亢的歌手。”[12]23葛浩文将其中的“哈达”一词翻译为“khatag,the Tibetan silk offering”。哈达是藏族人民作为礼仪用的丝织品,是社交活动中的必备品,敬献哈达以表示敬意和祝贺。葛浩文在翻译这个文化意象的时候采用了音译加注的方式,一方面将这个具有藏族文化特色的词表达出来,另一方面将这个词的材质以及所传达的文化内涵表达出来。但是,还有部分藏族文化意象在翻译过程中被删除、扭曲、概括化,造成文化意象的失落,未能传达出深层次的相关藏族文化,不利于藏族文化充分传播。

借助尤金·奈达对文化的分类,笔者将藏族文化意象分为:藏族生态文化意象、藏族物质文化意象、藏族社会文化意象、藏族宗教文化意象和藏族语言文化意象,并从这五方面结合具体实例分析《尘埃落定》英译本中藏族文化意象失落问题。

(一)藏族生态文化意象

生态文化意象包括“季节、植物、沙漠、山脉、河流等”[13]91。下面结合具体实例对藏族生态文化意象进行分析:

例1:

每当看到白色石英和灰色的铁皮撞击,我都有很好的感觉。看到火星从撞击处飞溅出来,就感到自己也像灯草花绒一样软和干燥,愉快地燃烧起来了[12]90。

It always gave me a wonderful feeling to see white quartz strike a shred of gray metal.As sparks flew,I felt myself burning happily like thesoft,dry wicks[14]101.

“灯草”是一种生长在四川、云南等地的药用植物,又名“秧草、水灯心、野席草”。因为作家阿来出生在四川省阿坝藏族羌族自治州马尔康县,因此不难推断出这一植物与其生活经历是分不开的。在其作品中作者运用比喻的修辞手法将自己比作是灯草的花绒,突出表明当时的“好”感觉。但是,在翻译文本中出现了误译。“wick”这个词的英文解释为“the piece of string in the centre of a candle which you light so that the candle burns”或者“the piece of material in an oil lamp which absorbs the oil and which you light so that the lamps burns”[15]2299(A S Hornby,2009:2299)也就是“烛芯”和“灯芯”的意思。

这样的翻译显然并未将“灯草”这一藏族生态文化意象传达出来,造成了译入语读者的误解,即将“灯草”与“蜡烛芯、灯芯、棉芯”混淆在一起,这样就未能起到文化传播的效果。像这样的表达在译文中还有相当数量,如将“杉木”译成“pine”(“pine”的意思为“松树”)等。

生态文化意象是本民族在民族发展过程中,涉及到季节、植物、山川河流等方面形成的独有的表达方式,其传达着特有的文化内涵。因此,从跨文化传播的角度出发,我们在翻译过程中,一定要将其文化内涵翻译出来,这样有利于文化交流与传播。

(二)藏族物质文化意象

物质文化意象是“由工具和物品等组成”[13]91。下面结合具体实例对藏族物质文化意象进行分析:

例2:

土司还招来许多裁缝,为兵丁赶制统一服装:黑色的直贡呢长袍,红黄蓝三色的十字花氆氇镶边,红色绸腰带,上佩可以装到枪上的刺刀。[12]96

The Chieftain summoned tailors to make uniforms for them: black Venetian robes decorated with red,yellow,and blue cross-stitched edges,and red silk belts on which bayonets could be sheathed[14]111.

“氆氇”是藏族人民手工生产的一种毛织品,藏族人用它缝制衣裤和藏袍、藏帽、藏靴等。《西藏记·生育》中记载,“女子则教识戥称,作买卖,纺毛线,织氆氇”,由此可以看出,氆氇这一纺织品在藏族人民日常生活中是十分普通和普遍的,也一定程度上体现出氆氇在藏族人生活中的地位。比对原文和译文笔者发现,葛浩文在翻译这个藏族文化意象词的时候,采取的翻译方法是删除,即并未翻译这个词语。 这样的翻译,减少了对藏族物质文化意象的传达。“氆氇”是我国藏族特有的纺织品之一,其在一定程度上反映了藏族在历史发展过程中,随着手工业等方面发展形成的有着民族特色的物品。在《尘埃落定》一书中,有着多处体现藏族衣食住行的社会物质文化意象,外国读者通过这些物质文化意象来了解藏族的物质文化生活具有重要意义。但是,纵观全文像这样藏族物质文化意象在翻译过程中被删除、扭曲、概括化还有存在。显然,这种翻译方式造成了文化意象的失落,也不利于译入语读者充分了解藏族文化。从跨文化传播角度来说,这样也不利于藏族文化对外传播与交流。

(三)藏族社会文化意象

社会文化意象“包含社会组织、社会管理、阶级、地位、社会实践以及行为的社会含义”[13]91。下面结合具体对藏族社会文化意象实例进行分析:

例3:

但在这件事情上,我想的更多的是黑头藏民,格萨尔的子孙们[12]64。

I’m more worried about the black-haired Tibetans,the sons and grandsons ofGesar[14]73.

“格萨尔”在本句话中应为“格萨尔王”。格萨尔王在他的一生中,降魔驱害造福藏族人民。因此他被藏族人民称为旷世英雄。虽然葛浩文在翻译中将“格萨尔”翻译为了“Gesar”,将其概括化,即翻译成一个人名,未将文中的意思“格萨尔王”(King Gesar)翻译出来,并未能传达出其真正的含义。格萨尔王作为藏族社会历史文化传说中的一个重要人物,通过他了解藏族的文化历史具有重要意义。

另外一个例子——将“土司”翻译为“chieftain”。“土司”一词是与土司制度紧密相关的。土司制度是元明清时期中央政府在少数民族地区设立的地方政权组织形式和制度。那么土司则是管理该地区的地方官,又被称为“土官”。而“chieftain”一词回译过来是“族长、酋长”的意思,与“土司”并非同一个意思,如是翻译则显然造成了文化意象的失落,不利于文化传播。

藏族社会文化意象与藏民族在发展过程中的社会组织、社会管理、阶级、地位、历史人物等息息相关。通过藏族社会文化意象来了解藏族的社会文化是一种较好的方式。那么藏族社会文化意象的翻译对于藏族文化的传播,对于中外文化的交流则十分重要。但是,在译文中像以上两个例子这样的翻译方式造成的文化意象失落还有存在,这不利于译入语的读者了解藏族文化,形成了对于文化对外传播的障碍。

(四)藏族宗教文化意象

宗教文化意象包括“神明的头衔和名称、宗教常规和信仰”[13]91。下面结合具体实例对藏族宗教文化意象进行分析:

例4:

就在这之前不久,她夭折的儿子由喇嘛们念了超度经,用牛毛毯子包好,沉入深潭水葬了[12]6。

Not long before,her new born son had been wrapped in a cowhide rug andburiedat the bottom a deep pond after lamas had recited the “Reincarnation Sutra” for him[14]8.

水葬是藏族一种古老而特殊的丧葬仪式。在《大唐西域记·印度总述》中记载到:“送终殡葬,其仪有三……二曰水葬,沉流漂散。”佛教传入西藏地区后,受其影响,形成了带有宗教色彩的水葬仪式。因此,“藏民族的丧葬习俗有着苯教的思想渊源和藏传佛教思想的大量融入,并带有鲜明的等级观念。”[16]葛浩文将“水葬”译为“buried”。笔者将葛浩文的翻译“buried”回译,其意思为“埋葬”。“buried at the bottom a deep pond”这个短语意思为“埋在深潭之底”。虽然,葛浩文在一定程度上将水葬的方式之一传递了出来。但是,其背后的宗教文化内涵却并未体现出来,这样就造成了文化意象的失落。

藏族宗教文化意象体现着独具藏族特色的宗教文化内涵,在翻译中“保留住原文中的异域文化特色就等于为译入语读者保留下来了解外国文化的机会,从而有利于文化交流。”[8]而在小说《尘埃落定》中有着大量关于藏传佛教的表达,比如:“阿弥陀佛”(译为“Amita Buddha”)、“本尊佛”(译为“iconic Buddha”)、“宁玛巴”(译为“Nyingmapas”)、“格鲁巴”(译为“Gelukpa sect”)等。这些表达方式都是具有藏族特色的宗教表达,这些翻译对于了解藏族宗教文化具有重要意义。但是葛浩文在翻译过程中,对这些词多从音译等方面翻译,并未通过添加注释等方法进行解释,这就造成藏族宗教文化意象的失落,从而导致藏族宗教文化对外传播不够充分。

(五)藏族语言文化意象

语言文化意象指的是“某种语言的独有特征,特别是涉及到音韵、语形、词汇和句法的因素”[13]91。下面结合具体实例对藏族语言文化意象进行分析:

例5:

骨头,在我们这里是一个很重要的词,与其同义的另一个词叫做根子。

根子是一个短促的词:“尼。”

骨头则是一个骄傲的词:“辖日。”

世界是水,火,风,空。人群的构成乃是骨头,或者根子[12]10。

Bone,a very important word here,as is another,root,which means about the same thing.

But the word root in Tibetan is short and abrupt:nyi.Bone,on the other hand,has a proud sound: shari.The natural world is made up of water,fire,wind and air,while the human world is made up ofbones,orroots[15]13.

“骨头”一词在藏语里有着特殊的含义。在书中“骨头”一词体现着等级,比如“你身上长着的可不是下贱的骨头。”[12]10其言外之意是高贵的身份。那么“骨头”也成为了“《尘埃落定》内写到藏族社会阶级划分的依据”[17]。因此,“尼”和“辖日”这两个词汇在藏语里都有着特殊的含义。但是,葛浩文在翻译过程中,均采用音译的方式,并未对其文化内涵进行进一步的解释,这样使其深层含义丢失,造成藏族语言文化意象失落,不利于文化传播。

作者是一位藏族作家,在其写作过程中难免会使用一些藏语词汇、句法等。而这些词汇、句法等语言文化意象是在历史发展过程中形成的,有着独特的含义。劳伦斯·韦努蒂认为翻译以巨大的力量构建着对异域文化的再现,如果不能把藏族语言文化意象完完全全翻译到译入语中,那么译入语读者则不可能了解到其真正的文化意义,进而不利于文化传播。

由于篇幅有限,我们不能一一列举葛浩文对藏族文化意象的翻译。虽然他对于有些藏族文化意象的翻译进行了保留,但是如上文所示还是对一些藏族文化意象进行了概括化、扭曲或者是删除,这都造成了藏族文化意象的失落。藏族文化意象失落与“译者的文化背景、翻译目的、出版商的市场运作都有关系。”[18]

文化“走出去”,作为一项国家战略,意义重大。从跨文化传播角度来看,葛浩文的英译本中藏族文化意象的翻译充分起到传播藏族文化的目的。从跨文化传播角度出发探讨藏族文化意象翻译具有重要意义,一方面有利于中国文学“走出去”,中国少数民族文学“走出去”;另一方面也有利于文化的对外传播,促进不同文化之间的交流和交融。

四、跨文化传播视角下有效保留文化意象的对策

当今社会,文化对外传播十分重要,而“翻译在中国文化对外传播中起着桥梁和纽带的作用,是文化传播的必经之道,是决定文化传播效果的直接因素和基础条件。”[19]只有将藏族文化意象表达所蕴含的文化内涵翻译出来,才有利于文化的对外传播与不同文化之间的交流。

拉斯韦尔提出的传播学5W模式,即“who”(谁)、“says what”(说了什么)、“which channel”(通过什么样的渠道)、“to whom”(传播给了谁)、“with what effect”(效果如何),从5个维度阐述传播的过程,其中最后一部分传播效果则是“检验传播活动成败得失的重要尺度”[20]。那么从跨文化传播角度出发,藏族文化意象是否传播到译入语国家、效果如何,有的学者从“民族文化优势是否凸显、民族文化特色是否保留、民族文化价值是否体现等方面”[21]来探讨。但是,总结起来只有一点,即是译文是否将民族文化意象及其背后文化内涵正确地表达出来,实现传播效果,最终完成文化传播。

为了达到翻译的准确性、实现传播效果、完成文化传播,在文化意象翻译过程中应做到如下几点。

(一)翻译策略和方法的选取。通过上文分析发现,葛浩文在翻译文化意象表达时候,多采用的是直译的翻译方法。通过文本对比分析,我们不难发现使用直译的翻译方法并不能将文化意象的深层含义表达出来。因此,笔者建议采用深度翻译(thick translation)的翻译策略。“深度翻译”是由夸梅·安东尼·阿皮亚(Kwame Anthony Appiah)在1993年的一篇名为《深度翻译》的文章中提出的,他认为“这样的‘学术’翻译,即以评注或附注的方式力图把译文置于深厚的语言和文化背景中的翻译,显然有实行的价值。我一向把这种翻译称为‘深度翻译’,而我很快要说明这样定义的缘由。”[22]从概念中他谈到了深度翻译不单单是加注,而更重要的是把其语言背后的文化信息传达出来。那么这样的翻译策略显然有利于将文化意象背后的文化内涵正确翻译出来,从而实现文化传播。

(二)加强培养本土译者,提高译者的文化意象翻译意识。现阶段“中译外面临的一大挑战是高端翻译人才极度短缺”[23]。因此对于本土译者的培养显得十分重要。通过培养不断提高他们的专业素质,译者应做到对中国文学中的文化信息的了解,同时对于译入语语言特点、阅读习惯等进行了解,在翻译过程中提高“文化意象翻译”的意识,从而使作品中的“文化意象”能够在译作中得以充分表达,最终达到文化传播的目的。

(三)加强中外译者与作者之间联系,采用中外译者合译。从现阶段的文学作品翻译来看,承担起翻译任务的主要是海外汉学家,而海外汉学家虽然了解汉语,但是他们对汉语言深层的文化意象未必了解。但是,他们对译入语(即她们的母语)是很清楚的。而中国译者显然在本国语言文化方面是有优势的,因此采用西方汉学家与中国学者合译是有效方法之一。阿库乌雾著作《凯欧蒂神迹(阿库乌雾旅美诗歌选)》,由文培红(中)和马克·本德尔(美)两位译者共同完成,在翻译过程中两位译者不断通过邮件等方式交流,并且多次与作者沟通,最终将此书译完。文培红在译后记中谈到“我和阿库进行过数不清的讨论”“他对我的原稿做了很多修改和润色”(他指的是马克·本德尔)[24]。通过中外译者合译的方式,有效地将原文中的文化意象表达出来,达到了文化传播的目的。

(四)加强文化自信。中华文化博大精深、源远流长。中华文化包括各少数民族文化,都是我国的文化瑰宝。因此,在文化意象外译过程中,我们要“尊重他者”,但是“不能总是从取悦于国外读者的心理来翻译中国少数民族文学”[25],我们应该时刻保持高度的文化自信。

五、结语

党的十九大报告指出:“推进国际传播能力建设,讲好中国故事,展现真实、立体、全面的中国,提高国家文化软实力”[1]。因此,中国文化“走出去”显得尤为重要,而少数民族文化作为中国文化的重要组成部分,也不容忽视。因此,在含有丰富文学意象的作品翻译中不能忽略文化意象的“文化信息承载—传递功能,意义的转换必须包含语言文化信息所包含的尽可能完整的内容和特色”[26]。只有正确、恰当地将少数民族文学作品中的文化意象翻译出来,才能达到传播效果,才有利于让世界更加全面地了解中国文化,提高我国文化软实力。