贾谊与贾谊集的文学史观察

2020-09-18刘明

○ 刘明

(中国社会科学院 文学研究所,北京 100732)

生活在汉初文帝时期的贾谊,观察他的文学史角色和地位,莫过于南朝刘勰的论断,“秦世不文,颇有杂赋。汉初辞人顺流而作,陆贾扣其端,贾谊振其绪”(《文心雕龙·诠赋》)。刘勰并未明确交代何谓“杂赋”,但肯定贾谊沿着“杂赋”的传统发展了秦代的“赋”文学。汉赋的兴盛继而成为汉代主流文学样式,不宜忽视贾谊所起的承前启后作用。刘勰还提出“议惬而赋清”的观点,在赋作之外又强调贾谊奏疏的文学价值。贾谊胸怀政治抱负,处在汉朝由定鼎向文景之治巩固发展的文帝前期,特殊的历史阶段赋予他发挥政治才能的机遇。所作奏疏属于政论性散文,正属曹丕所称的“经国之大业”。贾谊在秦汉文学史和汉初政治史中的双重“过渡性”角色,决定了他的赋议创作有着明显的时代烙印,需要在此框架里去理解其文学史意义。

刘勰有关贾谊赋作文学史定位的见解,与他的具体分析是相匹配的。刘勰举《鵩鸟赋》和《吊屈原赋》两篇为证,称“《鵩鸟》致辨于情理”(《诠赋》),“发愤吊屈,体同而事核,辞清而理哀”,都在强调一个“理”字。贾谊此两篇赋作,尽管情郁其中而带有明显的骚体赋格调,似乎是从楚辞演变而来;但在刘勰看来仍属于秦代杂赋的传统,与楚辞并不存在源流的关系。推断刘勰所称的秦代“杂赋”,实际就是说理性很强的赋作,姑称为说理赋。李斯的《谏逐客书》虽然不称以“赋”,但通篇排比铺张,辞藻华美,音节和润流畅,理气充沛。既继承了战国纵横家的言辞之风,同时又具有汉代辞赋的语言美和音节美,实际就是一篇“杂赋”范畴内的说理赋。再来看李斯的刻石文,同样是论理通畅,文辞丰赡,有着法家和纵横家的“文气”。更为突出的形式特点是四字一句,承《诗经》“雅”“颂”余绪,具有强烈的说理气势。李斯师从荀子,应该说也深受荀子文风的影响,荀子《赋篇》即多为四字句。此类作品不以赋作的眼光视之,实际是受到了有“兮”字的楚辞体赋作的思维惯势影响。由此反观贾谊的此两篇赋作恰多为四字句,只不过是增加了“兮”字而已。刘勰强调贾谊赋作的“理”,也意在表明它与骚体赋的区别。刘勰对贾谊赋作的评价,足可见出他独到而深邃的有关文学史发展源流的看法①。尽管贾谊也有《惜誓》这样纯粹的骚体赋作品(王逸认为是否贾谊之作“疑不能明”),但刘勰没有完全受西晋荀勖“贾谊之作,则屈原俦也”(《太平御览》卷五百八十七引)说法的影响,而是有所鉴别和分析。新中国成立以来所编很有影响力的几种《中国文学史》,讲贾谊时都不引刘勰“贾谊振其绪”这段话,原因似乎是认为贾谊赋作与秦代杂赋没有直接的关系,而主要是将其视为楚辞影响下的流脉。唯游国恩等主编《中国文学史》有这样一段说法:“汉初骚体的楚辞逐渐变化,新的赋体正在孕育形成,故贾谊的赋兼有屈原、荀卿二家体制。”注意到了贾谊赋与荀子赋风之间的关系,但似乎还是一种平衡论;而实际情况应该是贾谊赋作主要是秦“杂赋”的传统,只是汉初又受到屈原骚体赋的影响。文学史家不会不注意到刘勰的此段话,造成这种忽视的原因,还是认为贾谊赋作主要是屈原的骚体赋传统。而此认识,与贾谊两篇赋创作的时空背景有着直接关系。

文帝前元元年(前179年),西汉朝廷召贾谊为博士,议对颇得文帝赏识,在二年(前178年)又“超迁”至太中大夫。文帝还欲擢贾谊任公卿之位,结果遭到周勃、灌婴等人的嫉恨而贬谪,三年(前177年)出任长沙王太傅。贾谊渡湘水时,作《吊屈原赋》,云“共承嘉惠兮,俟罪长沙。侧闻屈原兮,自沈汨罗”。“俟罪”反映出贾谊心情比较抑郁,在湘水一带听到了屈原事迹的传闻,深有所感而作是赋。文帝六年(前174年)在太傅任上,又见鸮飞入舍中遂作《鵩鸟赋》,进一步抒发伤悼身世而自为宽慰的心情。这两篇赋作都作于楚地,又是鲜明的“兮”字抒情句式,很容易将之视为楚辞体影响下的创作。平心而论,两赋确实受到楚辞体“兮”字的影响,但创作手法和题旨与楚辞并不同。再者贾谊在赴长沙前已有文学积累,并不是在楚地才接受影响而创作两赋。首先就文学形式而言,两赋绝大多数属四字一句,铿锵有力,与楚辞里屈宋赋作的缠绵婉转是不同的。其次题旨意在说理,而非骚体赋的讽喻。司马迁的评价很能说明此点:“及见贾生吊之,又怪屈原以彼其材,游诸侯,何国不容,而自令若是。读《鵩鸟赋》,同死生,轻去就,又爽然自失矣。”(《史记·贾谊本传》)司马迁不认为楚地的屈原对贾谊创作两赋有太多的影响,相反还借《吊屈原赋》而批评屈原固于自守,而没有做到与世俯仰的洒脱。司马迁读《鵩鸟赋》看到的也不是屈原赋的香草美人传统,而是贾谊参透生死、淡然得失的超然之理。长期以来,贾谊楚地创作两赋的现实,给认识他的赋作的性质带来一定的误读。即形成贾谊两赋属“骚体赋”的认识,将贾谊赋作与屈原影响完全联系起来,其实远在西晋的荀勖就曾持有此见。结果是忽视刘勰做出的贾谊赋作实乃继承秦代杂赋的判断,导致此说在文学史教材里长期“失声”,既无助于多方位地把握和理解一种文学现象的继承和发展,也没有更准确地认识到贾谊在秦汉文学史中的地位。

不管《惜誓》是否属于贾谊的作品,刘勰看到了南朝编本贾谊集(当即《七录》著录的五卷本贾谊集,见《隋志》小注),能够整体把握贾谊赋作的文学源流及其艺术特色。故刘勰的判断是可以信从的,即贾谊赋作继承了秦代杂赋的文学传统,由于贬谪楚地的经历又不可避免地受到骚体赋的影响,但不等同于继承屈原赋的传统。游国恩等人编著的《中国文学史》称:“贾谊的赋在形式上,趋向散体化,同时又大量使用四字句,句法比较整齐。这是新体赋的特点,显示了从楚辞向新体赋过渡的痕迹。”笔者认为此看法颠倒了上述两种传统之间的关系,应该将贾谊赋视为秦代杂赋即说理赋的传统,显示出杂赋受到楚辞体影响向新体赋的过渡。看待汉赋的源头,不应只看到楚辞的传统,还要看到秦代杂赋的传统,按照刘勰的意见这是主流的传统。其实不惟贾谊的赋作,他的奏疏类作品可谓纵横捭阖,气势磅礴,言辞激切,长于说理。刘勰用“捷”“惬”和“文洁而体清”予以概括,后世有评者也称其为“纵论剀切,笔力老健”(清刻《汉魏六十名家》本《贾太傅书》之《请封建子弟疏》篇末评语)。这与李斯的《谏逐客书》有相类之处,均沾染战国纵横家激荡犀利的文风。在这一点上,贾谊的赋作与奏疏只是文体的不同,就其文学传统和写作手法都可谓秦代杂赋的流承。故清人何绍基批点《吊屈原赋》是“曲折尽致,甚为雄矫”(如图1),完全是奏疏的文风和文气。孟子强调“知人论世”,贾谊作品的此类特点与他的生平经历有着密切的关系。

图1

《史记》本传称他“年十八,以能诵诗属书闻于郡中,得河南守吴廷尉赏识而“召置门下”,而吴廷尉在秦时与李斯同邑,且曾师事李斯。贾谊热心政治,擅长写政论性的文章,应该说间接受到的正是李斯的影响。刘跃进认为:“贾谊的文章风格与李斯相近,都受到了荀子的影响。”②陆德明的《经典释文·序录》还称武威张苍授《春秋左氏传》于贾谊。据《史记》本传,张苍秦时任御史,“主柱下方书”,且“明习天下图书计籍”。张苍也是荀子的弟子,可以说贾谊的文风同时受到张苍和李斯的影响,更有充分的理由相信贾谊继承的是秦代的文学传统。游国恩等主编《中国文学史》认为贾谊《过秦》篇有“战国纵横家的遗风”,而评价李斯的《谏逐客书》也说“有战国纵横辞说的习气”。中国社会科学院文学研究所中国文学史编写组的《中国文学史》,同样评价李斯的《谏逐客书》“受了《战国策》中一些文章的影响”,与“汉初贾谊、邹阳等人的文风是很相近的”,还提出贾谊的思想“基本上是儒家思想,但也杂有法家、黄老等思想”。两者都在散文这个层面强调贾谊创作与秦代文学之间的关系,如果再结合刘勰的判断,可以说贾谊从赋到散文(政论、奏疏等)的创作都传承秦代文学的传统。楚辞对贾谊创作的影响,使杂赋获得了新的文学表现形式,更适应时代的文学表达;而楚辞体的创作也接受了杂赋擅长说理、讲求气势的优点,更关注汉代的现实生活,两者相结合创造出汉大赋的铺张扬厉之美。

随着魏晋以来的文学自觉意识,特别是四部观念的形成,贾谊的作品形态也在发生变化。《汉志》著录贾谊五十八篇即《新书》,又著录贾谊赋七篇,两者之间的界限很明确。随着集部范畴内作品集的编撰,这种界限开始打破。据荀勖《文章流别论》有关贾谊赋作的评价,推测当时可能已经有贾谊集之编。至于集子所收的篇目内容,根据刘勰对贾谊作品的评论,可以推断所依据的贾谊集至少收有赋和议(奏疏等)两类作品。再者《七录》著录的五卷本贾谊集,也绝非仅包括《汉志》著录的七篇赋作。惜此五卷本在唐初便已不传,《隋志》即不著录;而仅著录十卷本《贾子》(另有录一卷),在子部儒家,按理说即贾谊《新书》。按孙诒让《札迻·贾子新书》称马总《意林》引有“《贾谊新书》八卷”,高似孙《子略》载南朝梁庾仲容《子钞目》则著录有《贾谊新书》九卷,不管是八卷还是九卷,都与此十卷本《贾子》有异,推测这部《贾子》除包括《新书》在内,还附录了贾谊的赋疏类作品。大概五卷本贾谊集散佚,存留的部分作品与《新书》合编,而题以“贾子”之称。《两唐志》则各著录有贾谊集两卷本,应该是作品自《贾子》里析出独立成编,以作品别集的面貌出现。但是南宋《直斋书录解题》著录的又是合编本,题《贾子》十一卷,与《隋志》著录本同,称:“今书首载《过秦论》,末为《吊湘赋》,余皆录《汉书》语,且略节谊本传于第十一卷中。其非《汉书》所有者,辄浅驳不足观,绝非谊本书也。”按《文选》卷五十一《过秦论》李善注引应劭语云:“《贾谊书》第一篇名也。”推知至迟在东汉应劭时所看到的《新书》传本,第一篇就是《过秦论》。印证此十一卷本首先收入的是《新书》内容,在《新书》之末又附编了贾谊的赋疏类作品,《吊屈原赋》乃此类作品的末篇。照此推论,陈振孙著录本极有可能就是《隋志》著录本,也再证《两唐志》著录的贾谊集二卷本,即自《贾子》析出单行者。贾谊的《新书》与其集部(文学)层面作品的分合关系,是很有趣的文学史现象。这似表明有时候将贾谊视为满腹经纶、胸怀政治抱负的儒家形象,有时候又认为他还是笔力遒健、悲壮激荡的文学家形象。两者的相互消长,直接影响贾谊的作品该如何编定。所以,看待作品集的编撰还不宜仅限于集部文献学的视角,还应该综合文学史的观念去体认。照此理解,贾谊的文学家形象除了体现在魏晋以降的六朝外,便是在唐代。萧统编《文选》收入贾谊《鵩鸟赋》《过秦论》和《吊屈原文》三篇,这在汉武帝之前的汉初作家里是不多见的,可以印证贾谊在南朝的文学家形象。李商隐诗云:“宣室求贤访逐臣,贾生才调更无伦。可怜夜半虚前席,不问苍生问鬼神。”又萧颖士云:“贾谊文辞最正,近于治体。”可能又在印证唐人心目中的文学家形象。

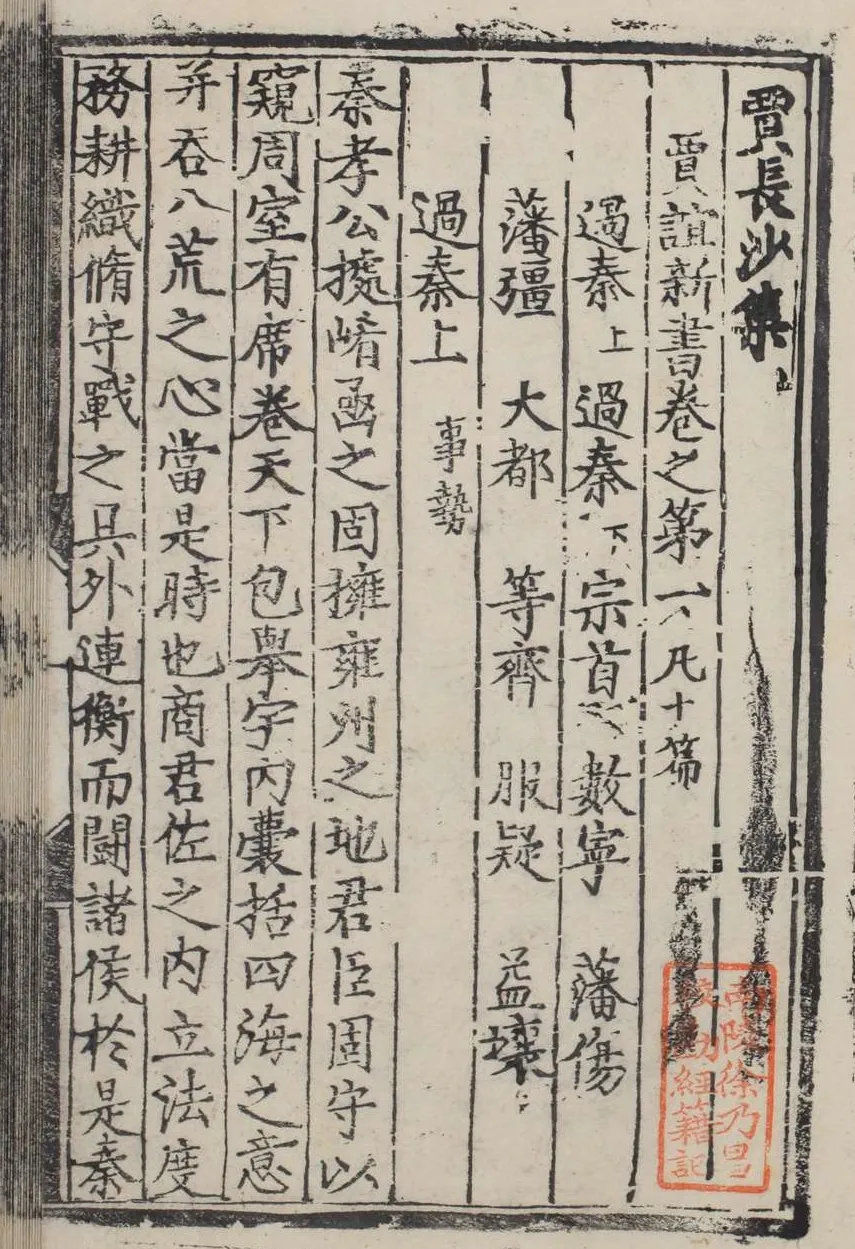

宋代的合编本大致元明之际已亡佚,但合编的形式却保留了下来。现存第一种合编本即明人乔缙在成化十九年(1483年)刊刻的十卷本《贾长沙集》(如图2),虽然是《新书》与贾谊赋疏类作品(收在卷首乔缙所撰的《洛阳贾生传》里)合编,乔缙却违背宋代传本称“贾子”的惯例而称以“集”。这给“贾谊集”的归属问题带来淆乱,《七录》和《两唐志》著录的“贾谊集”之目都很明确地放置在“别集类”。而此乔缙本“贾长沙集”则面临着分歧:如果放在“别集类”,它的主题内容却是子部儒家类的《新书》;如果放在“儒家类”,可是它的题名是“贾长沙集”而非“新书”,显得不伦不类。一般意识里会认为内容重于形式,而在这里形式却制约了内容,导致“贾长沙集”的身份尴尬。但总得有个目录学的归属,只好在“妥协”的状态下归入“别集类”,形式决定了内容。如果放在宏观的文学史观念里,明朝人存在将贾谊全部作品视为“文集”的观念,“文”的范畴延伸到了集部之外。贾谊作品合编之外也出现反拔,回归“贾谊集”的本来面貌,首倡者是以“异端”自居的李贽。现存有一种明万历间刻本《李卓吾先生批选晁贾奏疏》,他除了选贾谊奏疏,还选了《吊屈原赋》《服赋》(即《鵩鸟赋》)和《过秦论》三篇,很明显是在借“批选”来编“贾谊集”②。书中还镌刻了李贽的评点,不外乎“透”和“通达”诸语,贾谊文的纵横家之风确实很合乎李贽任性率真的性格。当然,李贽批选也有可能是书贾托题,目的在售卖射利。沿着李贽的路数,张燮编《七十二家集》本贾谊集,着眼于集部范畴的别集体制,更是凡入《新书》者一概不选入集子,当然《过秦论》除外。他在《七十二家集·凡例》中明确提出:“集中所载皆诗赋文章,若经翼史裁子书稗说,听起别为单行,不敢混收。盖四部元自分途,不宜以经史子而入集也。”有着非常明晰的集部意识,可谓回归到了“本色”的贾谊集。张燮之后的张运泰、余元熹所编的《汉魏六十名家》本《贾太傅书》一卷,又将《新书》与贾谊赋疏类作品合编。要之,贾谊作品在明代的流传同样经历了由合到分再到合的过程,尽管有些淆乱,但还是遵循了隋以降南宋之前的发展路径。就当时的文学观念而言,明代中期以来前、后七子倡言“文必秦汉”,如李梦阳即推重贾谊文,认为“谊文最高古”(《刻贾子序》),“谊文”也包括《新书》在内。当时的实际情况是《新书》屡加刊刻,可以看出作为政论散文的结集在文学复古运动中的地位和影响力。张燮的编集行为和取向,既是着眼于《七十二家集》的体例,也是对别集混收其他部类作品,造成体例不纯的回应。至于《汉魏六十名家》本《贾太傅书》,则意味着读贾谊当“求其全”,是读者的一种阅读体验和需求。

图2

贾谊在汉初文学史中的地位近似于初唐的陈子昂,是一个转折期的过渡者角色,也创造了“独怆然而涕下”的独行者形象。因此在贾谊身上有着主流的文学传统,也必然会受到时代的影响。这个主流即秦代文学传统,是说理文学的传统,赋和文都具有说理性。时代的影响是南方骚体赋为代表的楚辞体影响,使传承自秦代的主流文学传统在汉帝国获得新的文学表达和书写方式,为汉代辞赋及散文创作出现繁荣打下了基础。以前的文学史讲贾谊,把他区别为赋的贾谊和文(奏疏等)的贾谊,前者强调是楚辞体影响下的结果,后者强调与战国以来纵横家文风的关系。把一个人活生生的文学面貌人为割裂,实际上贾谊的赋和文都受到了纵横家讲求气势、言辞激荡和纵论说理的影响,也就是刘勰所称的“杂赋”传统。不过这里的“杂赋”从大的范畴上讲是一种说理文学,不单纯局限于赋体。这也提示解读作家作品以及他的文学史地位,要重视前人的文学批评。以贾谊为例,就要充分细读并理解刘勰的看法,因为他看到的贾谊集里的作品远较我们今天看到的传本为丰富,他做出的文学史见解是基于整体作品的判断,显然更具有可信性和高度性。因为,隋唐以至明代贾谊集(赋疏类作品)与《新书》的分合关系,严格来说,意味着不能反映六朝本旧貌的贾谊集基本失去独立的地位。在此情况下,如果不充分利用和阐释刘勰基于贾谊集“全貌”做出的见解,而仅凭借着后世流传的这点“只鳞片爪”的作品集,想做出符合实际的文学史判断是不可能的。

【 注 释 】

①汪春泓先生提出“文学史当返归刘勰”的观点(《古代文学前沿与评论》第一辑,社会科学文献出版社2018年版,第14页),研究先唐的文学现象及文学史应该充分重视刘勰的论断,主要原因是他依据的作品集不管是别集还是总集,都很大程度上保留了旧貌,远非后世的辑录本可比。

②参见《〈过秦论〉三题》,载《中山大学学报》(社会科学版)2016年第2期,第8页。