哈尔滨话合口呼零声母字读音调查

2020-09-18董丽梅

○ 董丽梅

(黑龙江大学 国际文化教育学院,黑龙江 哈尔滨 150080)

沈炯(1987)通过对北京话调查材料的统计,指出北京话中合口呼零声母字的读音已经出现大量的唇齿音[v],他认为这是北京音系在完成/V/+/W/→/W/的归并后,又出现了/W/→/W+v/→/V+w/的演变[1]。哈尔滨话和北京话同属于北京官话区[2],作为与北京话最为接近的城市方言[3],是否也在发生类似的演变呢?郭正彦曾指出,“北京的零声母合口呼字,本省(黑龙江省)大都读[v]声母”[4],但是“大都”的说法过于笼统。本文采用社会语言学的方法对哈尔滨话合口呼零声母字的读音状况进行调查统计,用实际数据与沈炯先生的北京话调查结果进行比照和印证,同时试图对推动[v]化现象的潜在动力进行考察,进而对这一音变的前景做出推测。

一、调查对象与调查方法

(一)调查对象

我们选择的调查对象共计173人,涵盖8岁至65岁之间的各个年龄段。有来自政府部门的公务员,市内各大学、高中、初中、小学的师生,后勤服务部门的工人、服务员,商店营业员,医院医护人员,出租车司机,以及自由职业者。居住地包括南岗区、道里区、道外区、香坊区、平房区、呼兰区、阿城区、宾县、方正县等地,其中在哈尔滨市主城区出生的本地人98人(包括父母在哈市出生的77人,父母来自外地而本人在哈市出生的21人),来自郊区及所辖县的33人;从省内其他市县迁居哈市的42人。

(二)调查方法

调查方法以面对面的读音调查和问卷调查为主,同时配合参与观察与隐秘观察的方式。具体做法如下:

首先请被调查者按平时发音习惯朗读包含合口呼零声母字的一份词表和一段短文,然后填写相关的调查问卷。在调查对象朗读时观察口型并记录,然后请对方进行核对。

调查问卷所涉及的作为参数的信息包括:(1)年龄、性别、职业、文化程度、居住地、迁居哈市的时间;(2)普通话水平等级、对零声母字读音的认知、评价及语言态度。

尽管我们在调查时避免任何暗示性的话语,但调查对象还是会不由自主地调整自己的发音。由于高学历的调查对象大都了解合口呼零声母字的读音标准,这势必会影响调查结果的真实程度。因此,我们在做完上述调查之后,再配合采用参与观察法或隐秘观察法,与调查对象随意聊天,或者听对方和别人聊天,观察记录他们自然会话状态下的发音情况,并与之前的调查结果进行比对。

二、调查结果

同北京话相同,哈尔滨话合口呼零声母字开头圆唇半元音[w]的实际发音分布在双唇到唇齿的范围内,唇形开合圆展程度不等,口腔阻通程度也不等[1],但是哈尔滨人对[w]的发音部位的选择具有两极倾向,或是双唇或是唇齿。我们采用沈炯先生的方法,将各种双唇音称为W型,将各种唇齿音称作V型。我们发现,V型发音出现的相关因素包括语音系统内部因素也包括社会因素。为了直观起见,下面的调查数据以记录V型发音为主。

(一)语音内部因素对合口呼零声母字读音的影响

1.音节本身的作用。合口呼零声母字共有9种音节,本文的词表按音节分为9组,每组都包含独立音节、位于词首、位于词中三种类型,并且包括不同的声调,共计48个词,49个音节(“娃娃”“薇薇”均按两个音节计算)。

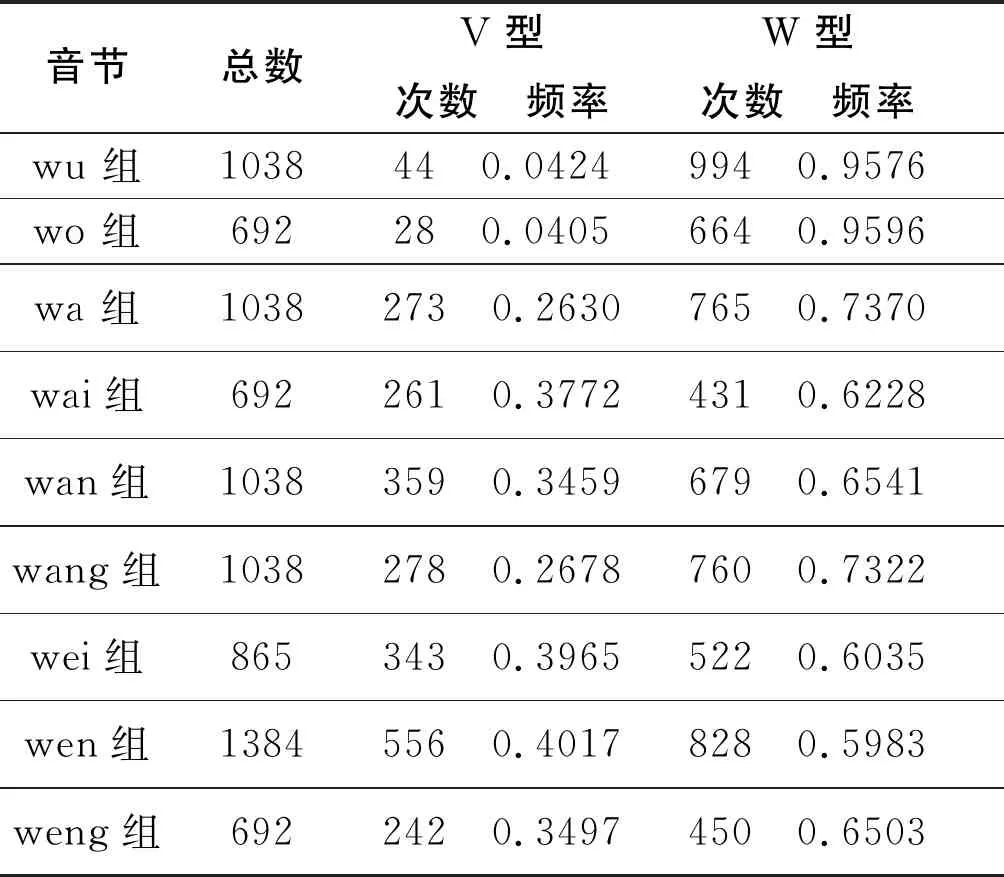

每组音节中V型与W型发音的出现次数与频率统计如表1:

表1

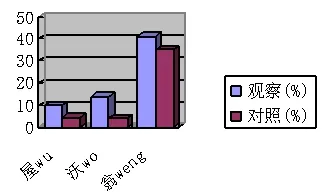

把统计结果做成柱状图,可以更直观地看到每种音节的[v]化频率(见图1),从中发现音节构成对V型发音的影响。

图1

沈炯指出:主要元音圆唇度较小时容易出现V型;舌尖鼻音韵尾n会使V型比例数增加,而韵尾i则使V型比例数下降。我们的调查结果与沈炯的结论基本一致:圆唇度较高的wu组、wo组[v]化频率最低,而以舌尖鼻韵尾结尾的wan组和wen组[v]化频率都比较高。不过我们也发现一些不同的结果:(1)在以i为韵尾的音节中,wei组[v]化频率尽管较之wen组稍低,但仍高于其他音节居于第二位,而wai组[v]化频率则略高于 wan组,可见当主元音开口度较大时,韵尾i反而会增加[w]的[v]化频率;(2)在沈炯的调查中,北京话wan组与wa组之间差别极其细微,但本文的调查中,哈尔滨话wan组V型频率则明显高于wa组。

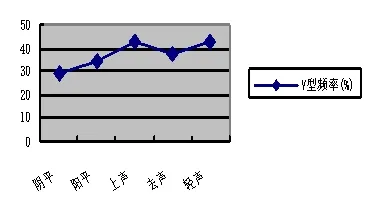

2.音节声调的影响。我们选择V型频率较高的wai、wan、wei、wen四组音节考察四声对V型发音的影响,四组共计23个词,合口呼零声母字的声调分布为:阴平5个、阳平5个、上声7个、去声6个;并选择“娃娃”“薇薇”考察尾字轻声的情况。各调型中V型读音的发生频率依次为:0.2924、0.3480、0.4236、0.3728、0.4278。这一统计结果的折线图如图2:

图2

尽管各种调型的[v]化频率相差并不悬殊,但我们似乎仍然可以得出这样的结论:轻声和降升起伏的上声调最易发生[v]化,频率最高;阳平、去声频率居中,但降调型去声略高于升调型阳平;没有升降变化的阴平调最为稳定,[v]化频率最低。

3.双音节词中位置的影响。沈炯发现,北京话中半元音[w]位于双音词词首时V型发音的比例要略低于词中位置[1],我们也对哈尔滨话中[w]在词首与词中位置的V型分布情况进行了考察。为避免声调因素的干扰,我们选择下面这四组词进行统计,使每组中所含的零声母字音节、声调完全相同。

音节 词首 词尾

(1)wa A挖掘 B青蛙

(2)wan A晚上 B洗碗

(3)wang A忘记 B希望

(4)wen A问题 B提问

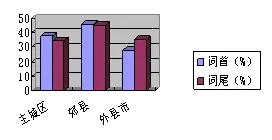

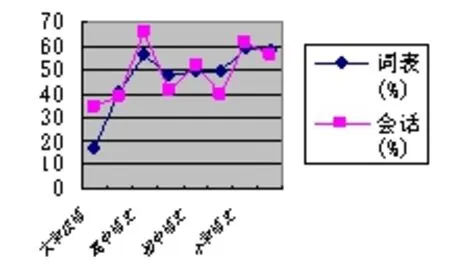

我们将173份词表按调查对象出生地分为主城区、郊区辖县、外市县三组,分别统计词首与词中的V型频率,结果得到这样一组数据:主城区(词首0.3762、词中0.3441),郊区辖县(词首0.4545、词中0.4470),外市县(词首0.2798、词中0.3512),见图3。

图3

数据显示,外县市组人群中词首[v]化的比例明显低于词中;郊区及辖县组词首词中[v]化比例基本平衡;而在主城区出生成长的人群中,词首[v]化的比例反而要略高于词尾。究竟什么原因导致这种差异,还有待进一步的研究。

4.相邻音节发音特征的影响。相邻音节之间往往会相互影响,那么合口呼零声母字的[v]化是否会受到相邻音节的影响呢?针对这个问题,我们选择了wén 和wěi两个高频[v]化音节,分别考察前后音节对[w]读音的影响,选词如下。

(1)A 文 B 新闻 C 语文

(2)A 伟 B 伟大 C 尾巴

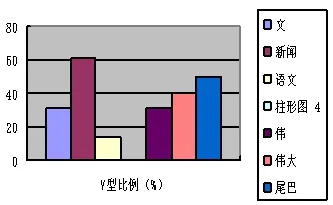

统计发现,单音节“文”与“伟”的V型比例分别为30.64%、31.21%,基本持平;其他四个词语中wén与wěi的V型频率则明显收到前后音节的影响:新闻61.85%、语文13.67%;伟大40.46%、尾巴50.29%。柱状图如图4:

图4

图4显示:无论位于词首还是词尾,相邻音节都会对合口呼零声母字的发音状况产生影响。以“新闻/语文”为例,开口度小、圆唇度低的齐齿呼舌尖鼻韵尾in使wén的[v]化比例明显提高,而圆唇度较高的撮口呼韵母ü则大大降低了[v]化频率;反观“伟大/尾巴”,后面音节的韵母都是开口呼,二者的[v]化频率都比较高,似乎可以确定开口呼单元音韵母a会增加前面音节的[v]化频率,但“巴”的声母是双唇音[p],对[v]化的推动力似乎不应超过“大”的声母舌尖音[t],那么“巴”的轻声的作用可能更大一些。可见,前后音节的影响强度比较复杂,需要具体研究。

此外,当词首音节声母为唇齿音[f]时,往往会增加后面[w]的[v]化频率,“房屋”“肥沃”“富翁”中V型频率分别为0.0983、0.1387、0.4104,均高于同组音节。见图5。

图5

5.语流的影响。为检测语流对V型发音的影响,我们从词表中选择“跳舞”“我们”“外语”“晚上”“未来”五个词进行词表与短文的数据比对,结果词表中V型出现207次,短文中出现238次。这表明语流因素同样会对V型的发生产生影响。

(二)社会变项对合口呼零声母字读音的影响

我们将173份词表中的[v]化频率(%)同调查对象的年龄、性别、出生地、文化程度、职业阶层等社会特征结合起来进行考察,见表2。

表2

通过表2可以确定,这些社会变项都会对零声母字读音的[v]化产生影响。

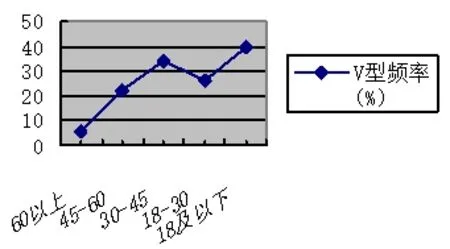

1.年龄因素。我们在年龄分层上没有按照一般的老中青阶段简单划分,而是根据不同年龄段与语言变异之间的密切程度分为五个年龄段:60岁以上、45-60岁(含60岁,以下同)、30-45岁、18-30岁、18岁及以下。V型频率见图6。

图6显示,前三个年龄段中[v]化频率与年龄因素呈明显的负相关,即随着年龄的递减,[v]化频率明显增加。但是在18-30岁这个阶段,[v]化频率突然降低,接近于45-60岁这个阶段,而18岁以下[v]化频率则延续上升趋势。

图6

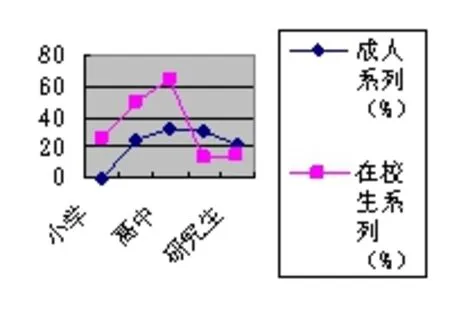

2.文化程度。本文将文化程度分为五个等级:小学及以下,初中,高中及中专,大学本专科,研究生及以上。并将这一变项分为两个系列:已毕业系列和在校生系列。V型频率见图7。

图7

如图7所示,已毕业系列中从小学至大学这四个文化等级同[v]化频率呈正相关,而研究生群体的[v]化频率则急剧下降。在校生系列中明显分成两个阶段:小学至高中呈明显的正相关,到大学阶段突然下降,然后继续上升,保持正相关趋势。

年龄与文化程度这两个变项中出现的陡降现象是有着内在联系的。我们比较图6、图7可以看出,这种陡降都发生在大学阶段,而引发这种现象的就是大学校园的普通话测试及相关培训。我们可以这样认为,目前合口呼零声母字的读音分歧呈现两个方向:其一是自发的[v]化演变,其二则是由推普工作引发的向[w]变式的回归。已毕业系列的研究生阶段在大学“陡降”后继续降低,这是因为这个群体绝大部分选择高校教师、新闻采编、机关干部等职业,这类职业对于普通话水平的要求相对较高,因而在这个群体中已经形成自觉规范。在校学生系列的研究生阶段虽然在“陡降”之后重新出现上升趋势,但是明显进展缓慢,而且整体频率远远低于前面任一阶段。

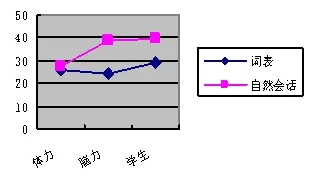

3.职业阶层。从职业阶层的角度来看,词表朗读中V型发生频率最高的是学生,脑力劳动者和体力劳动者大致持平,而前者还要略低于后者。三者按V型出现频率由低到高的顺序为:脑力工作者<体力工作者<学生。为了了解自然会话状态中三个群体的V型频率,我们从词表中选择“五楼”“我们”“外语”“晚上”“为什么”“问题”六组词中的合口呼零声母字音节作为对比样本,与参与观察、隐秘观察所得的对应数据(词语允许变化)进行比对。有些调查对象没能搜集到自然状态下的全部音节,我们予以放弃,最后有效样本为116人。V型频率(%)对比结果如图8所示。

图8

通过比对我们发现,体力劳动者在自然会话状态下V型发音平均频率与词表朗读几乎完全持平;而脑力劳动者和学生在自然会话条件下则明显高于词表朗读。这取决于各自心中的语言认知。在我们的调查中,体力劳动者大多没有标准变式与非标准变式的概念,词表朗读时也就是他们的自然状态;而脑力劳动者和学生大多对标准变式有着明确的认知,因而虽然在自然会话状态下V型比例远远高于体力劳动者,但在朗读时却自觉地采用W型。

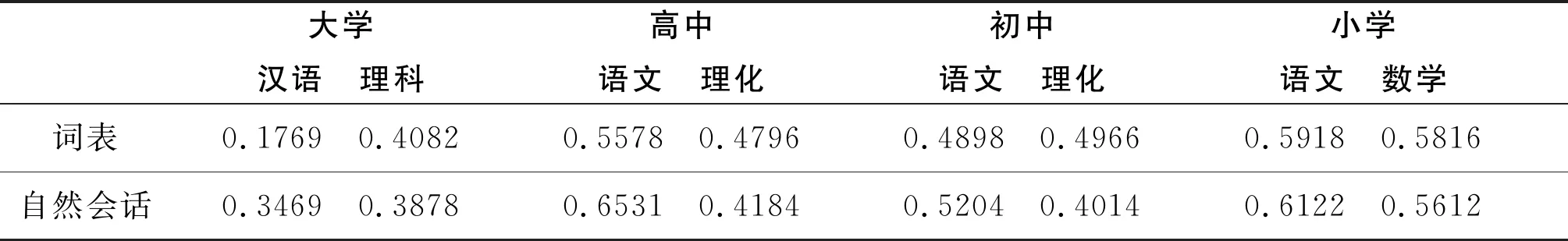

为考察调查对象所从事专业领域同V型发音是否存在相关性,我们在职业变项中专门选出“教师”一项。调查发现,在大学与中小学之间、文科与理科之间,教师的V型频率是不等的,这在一定程度上影响着[v]化发展。因此我们在各个阶段选取了极端样本,文科选取语文教师(大学为汉语教师)、理科选取数理化教师,得出结果如表3和图9。

表3

图9

我们看到,大学汉语教师、高中语文教师在自然会话中V型发音要明显高于词表朗读,大学理科教师、初中语文教师、小学教师两种语体中V型比例基本持平,而初、高中理化教师的自然会话中V型频率则低于词表朗读。同时在各不同阶层的纵向比较中可以看到,初高中及小学教师的V型比例要高于大学教师,这种状况将直接影响小学及初高中学生的发音状况。

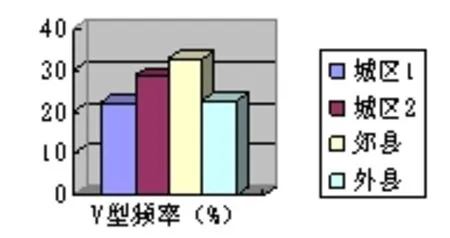

4.成长地。我们把调查对象的出生地分为三大类:主城区、郊区和所辖县市、外市县,其中主城区又分为父母在哈市出生(记作主城区1)和父母自外地移居哈市但本人在哈市出生(记作主城区2)。V型发音出现频率分别为:主城区122.08%、主城区228.57%、郊区及辖县32.65%、外市县22.73%,见图10。

图10

图10显示,主城区1、主城区2、郊区及辖县三个群体的V型比例呈递增状态:世居主城区的群体[v]化频率最低,父母成长于外地而本人在哈市出生的由于语言接触使V型比例升高,成长于郊区及辖县的群体V型比例最高。而外市县群体[v]化频率则与主城区1基本持平。正如索绪尔的理论,语言事实的传播具有波浪性的界限,语言接触越频繁,变异越活跃;而在相对封闭的语言圈中,语言相对稳定。

5.性别因素。社会语言学对于语言变异的性别参数有一个共识,即女性使用的语言形式通常要比男性更接近标准语或具有较高声望的形式[5],我们的调查也充分印证了这一点。由于[v]化趋势的曲折性,性别因素与V型发音相关性的体现也呈现出多样性的特点。

在18-30岁年龄段接受过普通话测试的在校大学生及研究生、30-45岁年龄段的脑力劳动者中,男性在自然会话和词表朗读中的V型频率差距不大,而女性则表现出明显的差异,自然会话中V型比例要明显高于词表朗读。18-30岁高中生及未接受过普通话测试的大学生中,女性V型频率高于男性,而且自然会话和词表朗读频率持平。

在18-30岁年龄段的体力劳动者中,女性的V型比例略高于男性。在30-45岁这个年龄段的体力劳动者中,男女的V型比例较之同年龄段的脑力劳动者都低得多,但在调查问卷和访谈过程中反映出的语言态度却有很大不同:笔者所调查的18位男性和21位女性都没接受过普通话测试,对于“发音是否标准”的自我评价大多选择“一般”,但是对于“您觉得自己读声母W时的发音方法是否正确”,男性大多选择“正确”,女性则多选择“可能正确”或“可能不正确”;男性对于V型发音表现出明显的排斥,对于W型发音代表的“北方人”身份极为认同,并且尽管实际朗读时已经出现了一定数量的V型发音,但在“唇齿是否接触”一栏中全部选择“从不接触”,而女性则显得比较谨慎,常常会问“哪种发音是对的”,并且大都表示愿意接受“正确发音”。

三、哈尔滨话合口呼零声母字读音[v]化的动因试析

(一)语音系统的自我调适

合口呼零声母字读音[v]化的现象不仅限于古微母字,其他源自影喻疑三母合口呼的零声母字也同样出现了V型读音。从合口呼零声母字的历史渊源来看,W型发音长期作为标准变式是中古近古时期语言接触和语言规范的结果[4]。而在现代汉语语音系统内部,很多发音部位相同的辅音在发音方法上都存在对立现象,如塞音、擦音的送气与不送气对立,擦音sh/r的清浊对立,n、l、m、h、s虽然没有直接对立的音位,但都有相同发音部位的同组塞音与之平衡。唯独唇齿清擦音[f]属于孤立音位,没有任何对立音位或同组音位,那么语音系统内部在长期演化中必然会做出自我调适以达到某种平衡,与[f]形成清浊对立的唇齿浊擦音[v]的重新出现就是语音系统自我调适的自然结果。

(二)语言接触的影响

1.外地语音的影响。改革开放以后人口流动加剧,哈尔滨话与外地方言的语言接触日渐频繁。根据《哈尔滨统计年鉴》(1985-2011),哈尔滨市区1985年共迁入2万人,1990年迁入5.88万人,2010年迁入7.3427万人,包括本省其他市县人口,也包括其他省份人口。外地人口(特别是南方人口)的大量迁入,加之部分哈市人口的南方生活经历,势必会影响哈尔滨话的语音面貌,直接冲击已经不再稳定的合口呼零声母字的W型发音。

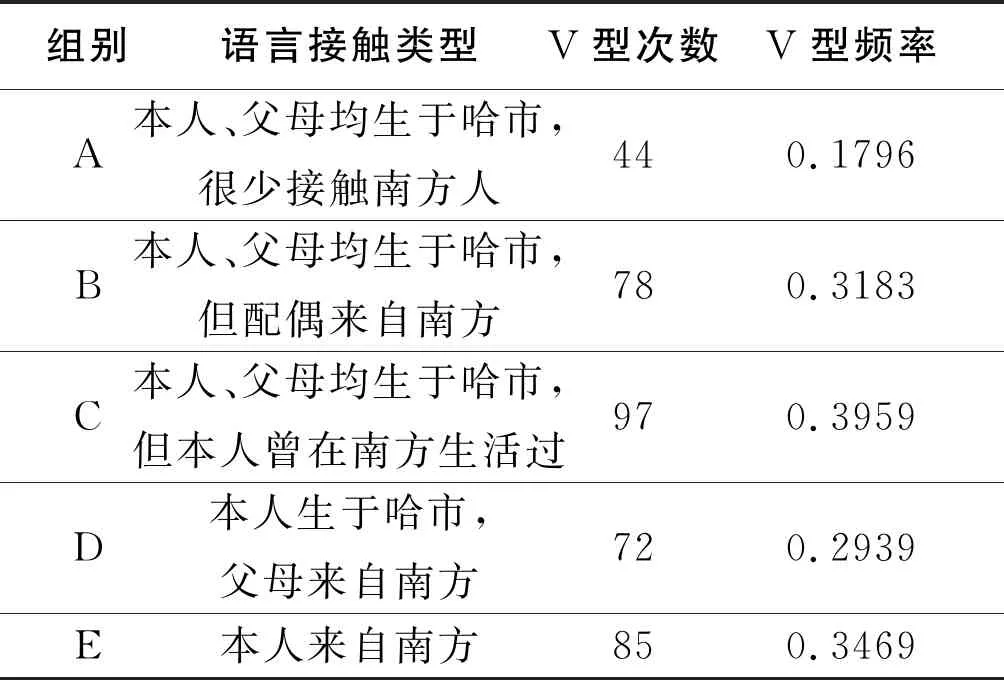

合口呼零声母字读音是北方方言区别于南方方言的重要特征之一,换言之,古微母字的浊擦音[v]在南方方言中大量存在。为了解南方方言对哈尔滨话V型发音的影响情况,我们选定几组调查对象(每组5人,来自南方的E组作为特别选定的对比组)进行观察,语言接触类型及观察结果见表4。

表4

为排除年龄与职业因素的干扰,调查对象全部选择18-45岁年龄段,且不包括高校汉语教师或新闻从业者。结果显示,V型频率最低的是A组,B组和D组次之,有过南方生活经历的C组最高。值得注意的是,来自南方的E组V型频率反而较C组略低,这说明语言接触的影响是双向的、相互的。

2.外语教学的影响。在我们的调查中,被调查者职业阶层的分界恰好与V型发音两种特征类型的分布相吻合。体力劳动者的V型发音绝大多数都仅限于唇内轻触,而脑力劳动者和学生的V型发音几乎全部伴随明显的咬唇动作。我们随机选择英语学习者10人、俄语学习者5人进行调查,结果15名被调查者都能够回忆起少年时期外语教师强化[f]/[v]发音时的咬唇动作,并且认为这在很大程度上影响到他们汉语声母[f]的发音,同时带动了[w]的[v]化。可见外语的影响也是一股不容忽视的推动力量。沈炯指出,北京话的V型发音“必定是一种内部新起的语音现象”[1],而且“文化程度高的V型比例高,文化程度低的V型比例低”,这恰好符合本文的推断,因为当时文化程度的高低与外语接触强度是呈正相关的。近三十年来,外语学习的广度和深度都大幅度增加,这必然会推动合口呼零声母字[v]化的发展进程。

3.女性求雅心理的推动。我们调查时发现,45岁以下的知识女性以及从事轻体力劳动的年轻女性无论采用W型发音还是V型发音,开口度都非常小,这恰是V型出现的一个有利条件[6-7]。同胡明扬(1988)“女国音”[8]的调查结果相似,近二三十年来,哈尔滨市的年轻女性在审美取向上越来越倾向于娇柔、优雅、端庄的女性之美,对传统哈尔滨发音渗透出的“豪爽”“硬朗”风格表现出明显的背离倾向。我们调查的54位年轻女性(包括高中生)中有67%明确知道W型发音属于标准变式,但是在“对于V型发音的认可度”一项,却有76%认为“省力”、48%觉得“好听”,远远高于对W型发音的认可度。

4.中小学校园教学环境的强化。同高校相比,中小学校园的推普力度相对较低。我们之前对中小学教师的调查数据显示,这部分人群(尤其是语文教师)的V型频率相对较高,这必然影响中小学生的语音面貌。在我们调查的在校学生当中,无论是高中生、初中生还是小学生,在词表朗读和自然会话中的V型比例都非常高,并且伴有明显的咬唇动作。在“您认为您的发音方法是否正确”一项中,调查对象全部选择“正确”,并且强调“老师就是这样教的”。中小学校园力量的推动,大大加强了V型发音的演化力度。

总之,哈尔滨话合口呼零声母字读音的[v]化现象正沿着两条路线同时进行,其一是在高学历群体中发生的自上而下的潮流型扩散,其二是外来人口对哈市原住民的浸润型扩散。语言内部的自我调适和各种社会因素的推动,使得[v]化变异呈现出日趋活跃的态势。

四、结 语

20世纪30年代,钱玄同就已关注到北京话中合口呼零声母字V型发音[9]的存在,到了80年代,北京话和哈尔滨话的V型发音都日趋活跃。不过,如今哈尔滨话的[v]化现象仍呈现出发展与阻滞两种态势:一方面是语音系统的自然演变,另一方面则是推普工作的规范限制,这两种力量的抗衡使得V型发音仍然属于“进行中的演变”。我们通过各种相关数据可以看到,合口呼零声母字读音的[v]化趋势似乎是难以阻挡的,这固然有着社会因素的作用,同时也可能是因为V型发音符合汉语语音系统内部自我平衡的内在需求。在这种状态下,继续坚持原来的语音标准并强制规范,是违反语言演变的自然规律的。因此,依据戴昭铭“动态规范”与“可能规范”[10]的理论,我们认为普通话推广与语言规范工作应当顺应语音发展的自然趋势,考虑修订普通话测试标准,放宽对[v]变式的限制。至于V型发音最终能否完全取代W型,还有待进一步的观察。