藏杂杂说(二十八)

2020-09-16韩天衡

文/韩天衡

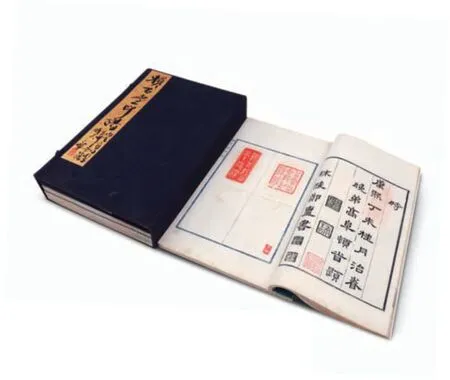

清周亮工《赖古堂印谱》

这也是五百年流派印章史上一部至关重要的印谱,是“三堂印谱”之老二,缺憾是有印蜕而均未注明作者。但周亮工是识见极高的文人,对于书画印都有超凡的鉴赏力,笔头也勤快,亏得他留下了一部《赖古堂别集印人传》,使我们能赖以厘清许多印坛的人事和脉络。他自己都没有想到,这信手记录的明末清初的诸多印人、印事、人事,对研究流派印的初生期有着无可替代的历史贡献。诚然对艺术的品评,总不免受到亲疏好恶的干扰,或拔高,或抑低,也难免。但他在书里对黄济叔的至高评价,与我后来读到黄氏的印作,吃惊到怎一个“俗”字了得?是审美?是阿好?是怜悯?还真弄不明白。

由于他在艺苑的广泛影响力,他辑藏的时人印作集中地反映了那一时段篆刻的整体水准,五彩缤纷,极有价值。谱内名人的题记也多,刊刻的水平尤其精严,诸如上接两汉正脉,给先前上千年文人书隶板结僵硬陋习画上句号的郑谷口以隶书抄录的序文,那面目一新、洒脱灵变的韵致,都获得了逼真的体现。这刊刻的巧匠如今已不复有了,即使有,也是聋子的耳朵——无用。

此谱2005年意外地得于日本古书铺,间有散脱,然镜破不减其光,三百余年前的珍本,犹可宝也。至此,梦寐以求的“三堂印谱”总算团聚我豆庐了。

清孙承泽铭端州太史砚

砚有名人铭,足称千秋品。这方端州宋坑砚即是。孙承泽可是史学界、书画史界的大人物。此人为崇祯四年(1631)进士,仕明。李自成进京,号大顺,他仕之。不久,清建国,他又仕之。后人将他列于“贰臣传”似乎还忘了他充当过短命的李“皇帝”臣子这一节。他做了十年清初的重臣,重而不用,没趣,辞职了。取字号退谷、退翁、退道人……退到绝处,转了个向,这反倒开辟了他史学、艺史的新天地,二十余年里已刊未刊的著作有三十余种。康熙庚子年(1660)四月至六月,他以自藏及寓目的唐以降三百二十多件书画、碑帖撰写成《庚子销夏记》,广征博引、阐述精到,至今还是一部被看重的著录。

这是他著书立说的常用砚,砚不能言而退翁有言:“体著灵寿,治比良田。气和神静,以养泰然。”过来人了,这十六个字里,容纳的东西太厚太深太多。

宋耀州窑碗模

宋代耀州窑的瓷器,以其微凸繁复的花卉图式、幽绿而神秘的釉色而为世所重。

时1986年我在广州举办个人书画印展。一位“粉丝”好我拙作,称以家藏耀州窑的碗模一件可否交换。夜晚赴其宅,防盗门两道,窗也以铁栅栏封之,像坚固的大鸟笼。所收瓷、玉颇多,也多红木家具,走道只容侧身,如身置仓库中。说到自己的收藏,嗓子响、语速快,一如刚从战场上凯旋的将军,足见是位精明的爱宝人。彼时,走私多由广州、深圳而潜运香港,有心人每有斩获。

此瓷模为硬陶质,花卉图式呈凹状,瓷土拍出,凹则呈凸矣。试想:一个碗模,将会生产出偌多的瓷碗,化一为千百。视为“碗母”似不为过。遂以小画一张易来。

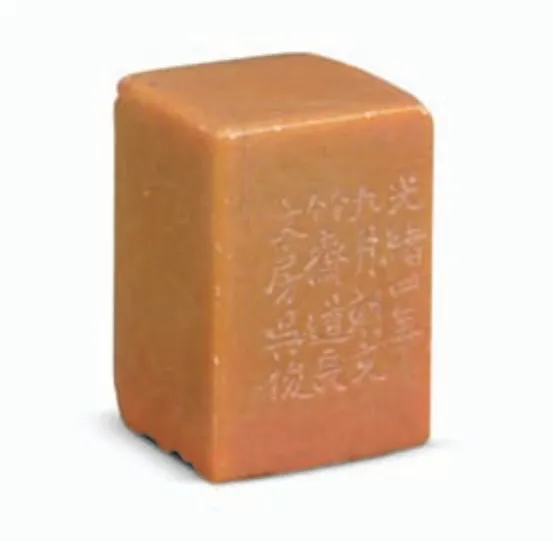

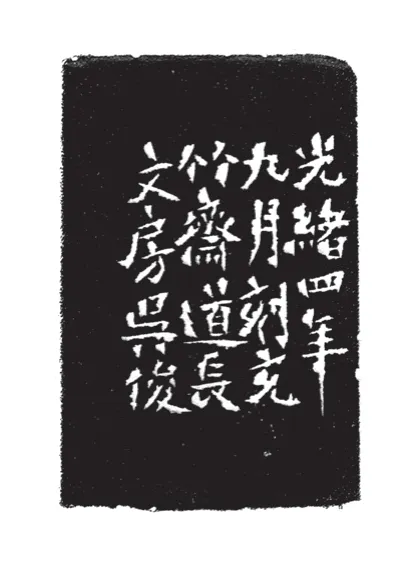

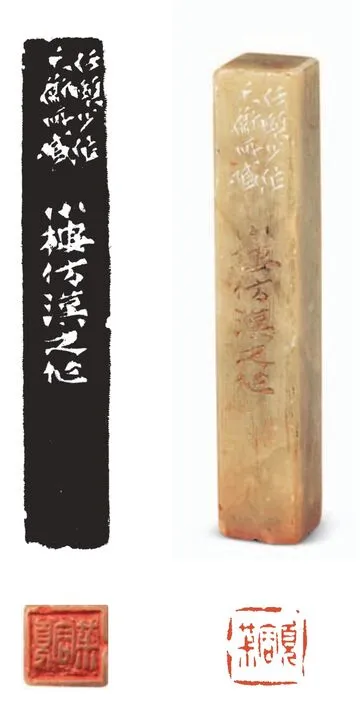

吴昌硕“试为名花一写真”印

“试为名花一写真”是吴昌硕光绪九年(1883)的作品。在这之前的几年里,他已经开始了“做印面”的新尝试,且成就卓著。就以他34岁时刻的“俊卿之印”“仓硕”两面印而论,他已悟到了“汉烂铜印”的妙谛。他所称的“烂”即是看清了当初人工制作与埋于地下近两千年的自然锈蚀,产生的人工复天工,营造出的奇妙艺术效果。对于“烂铜印”,近人罗振玉就以为不足取,不可学。而吴昌硕却别具慧眼化别人眼里的腐朽为神奇。从“烂”字里提升出一个“神”字来。

然而,出于受者的需求,也许是作多元的探索,此印却有着皖派的,尤其是徐三庚的某些特点。此印的边款寓有晋人的意韵,也是大别于之后的刻法的。这对我们剔除机械、僵化、简单的思维,多视角地去观察、学习、研究、鉴定前贤的印作,当是有启迪的。

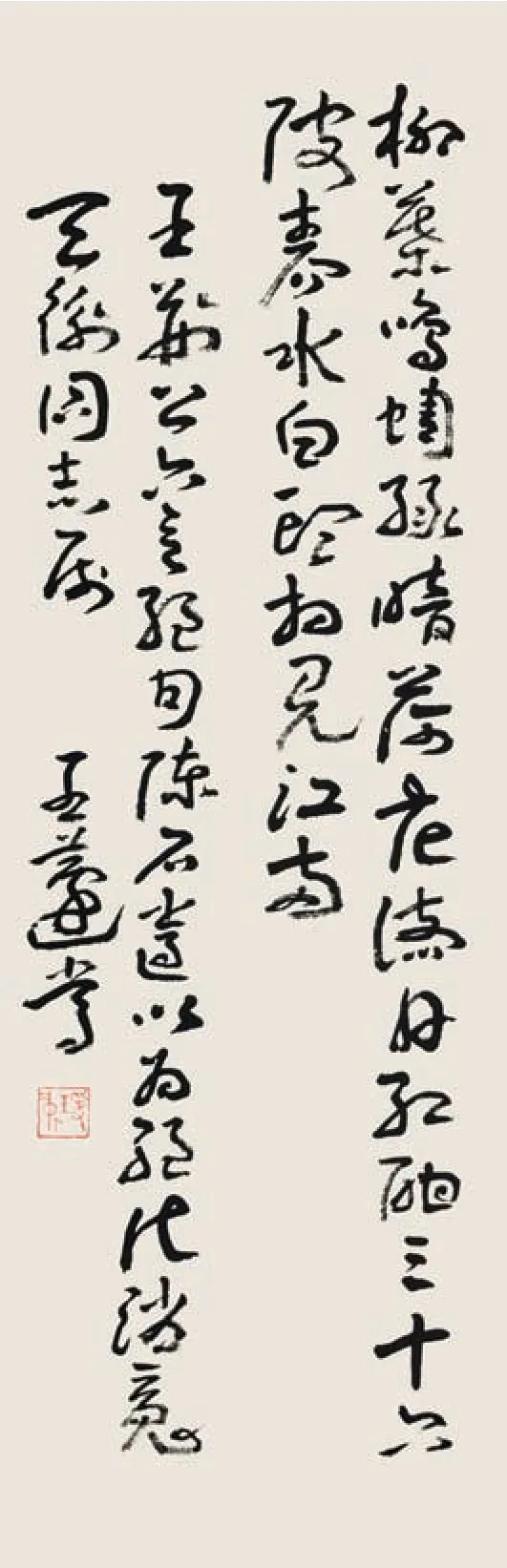

王蘧常章草书轴

王蘧常先生是上海复旦大学的教授。20世纪70年代不上课了,也无课可上了。家住宛平南路,离我画院不远,因此时去拜谒。先生人随和,谈天说地,从学问到旧闻。一次,他说:“你老师陆维钊是我大学的同学,他的足球可真踢得好。”我至今都难以把陆老师一贯斯文宁静的形象,与他驰骋球场的雄姿挂起钩来。

蘧常翁的章草写得高古奇奥,日本书坛誉其为“当代王羲之”。他写字用的是小笔,笔运时,一直揿到笔根,用极慢的匀速徐行,另有一功。但用笔看似板滞,而读其书作,却有“孤蓬自振、惊沙坐飞”的灵动和凝重。从他赠我的这件法书里,就可证吾言之不虚。

在四五十年前,书信基本上是文人交往唯一的联络方式,他书写信封也用常人乃至一般书家都不识的章草,信件往往都投不出去,打了“回票”。无奈之下,家人都得在信封上一一写上楷书“释文”。这堪称古今独一无二的作派了。

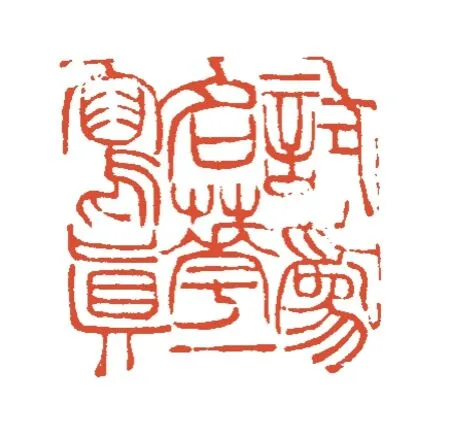

清任伯年“颂菽”印

自明季文彭首创将青田石引入印坛,先前啃不了铜牙材质的文人,都如饥似渴地一窝蜂地舞刀刻石。若李流芳、归昌世辈,刻印到了不亦乐乎的痴癫地步。诚然他们也只是作为诗文书画外的余事,这一风气却是一直沿袭到现代。以上海为例,画家张大壮、陆俨少、唐云、程十发……都有刻印的经历,只是不为非不能为、不屑为也。

记得1978年在北京,李可染先生出石两枚,嘱唐云先生刻“白发学童”“师牛堂”。值我去拜望,唐先生指着两方半成品,说:“来得正好,两方印刻勿下去了,你来帮忙,我好交差。”

任伯年早年是会刻印的,史有记载。1983年在上海文物商店内橱,见到这方仿古玺的小印“颂菽”。边款文字参魏碑,署名“小楼”,印面少参照,而款字则是任伯年早年用的字号,书貌也与他早年的无二。此外,推想作伪者以他人不知晓的字号造粒小印去蒙人,成本不低,得利无几。决然以1000元打八折购下。记得在以往出版的印谱里,读到过唯一一钮署款“伯年”的印,我至今疑其讹。这方印当是任氏篆刻里留下的独子王孙了,我自信地认为。

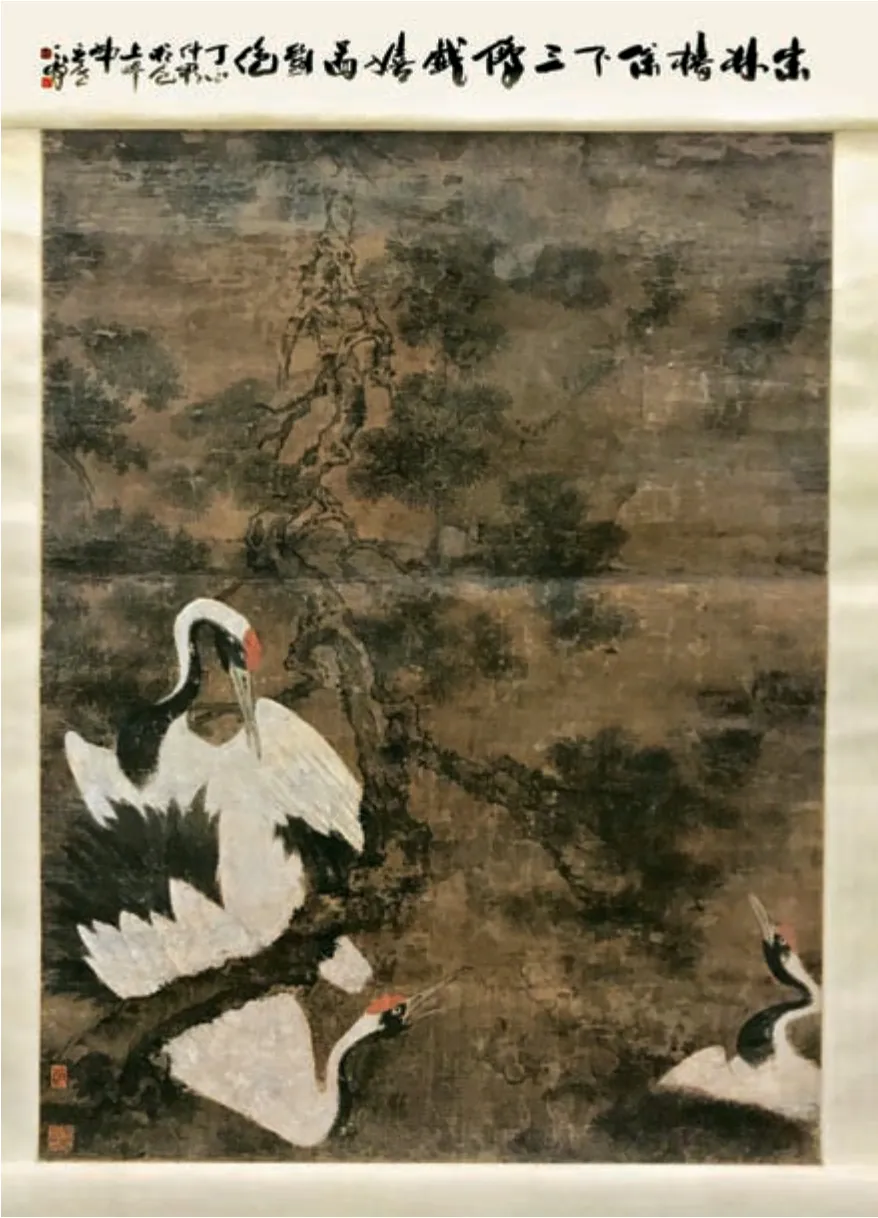

宋林椿(款)《三鹤倚松图》

我国的宋代绘画,无论是山水、花鸟、人物皆被视为历史上的高峰,呈现出前所未有的高度、广度、深度。故前人有谓,宋画一张抵得元画十纸,元画一纸抵得明画十纸。少,故然是一原因,艺术水平也是客观地放在那里的,宋之纨扇小品都是堪称国宝级的法物。因此联想到首都将九大博物馆馆藏国宝中的顶级品集中展示,称之“国宝展”,依拙之见当称为“国之重宝”展,也许更见确切。

此黑绢本《三鹤倚松图》尺寸颇大,116厘米高,86厘米宽。某君携来,称无款旧画,的确颇多残损处,品相较差。置寒舍数日,以绢及笔墨考察,应是宋画,再细审,有绳头小字款“林椿”,惜已损其半。考林氏作,今仅存册页两片,分别为故宫博物院和上海博物馆所藏。未见大件,一般小品与大幅笔墨、工写也欠缺可比性。退一步讲,至少作为林椿款的宋画当是成立的。

此君称,老东西,乌漆墨黑,越放越会破损,可惜了。不如换两件侬的新作品挂挂蛮好。得此画,知装池难度太大,不足以顿还旧观矣,为保护起见,即请友人潘君以红酸枝制一大镜框,置于其里。俗话说纸千年,绢八百,这也算是让它安度残暮之年了。

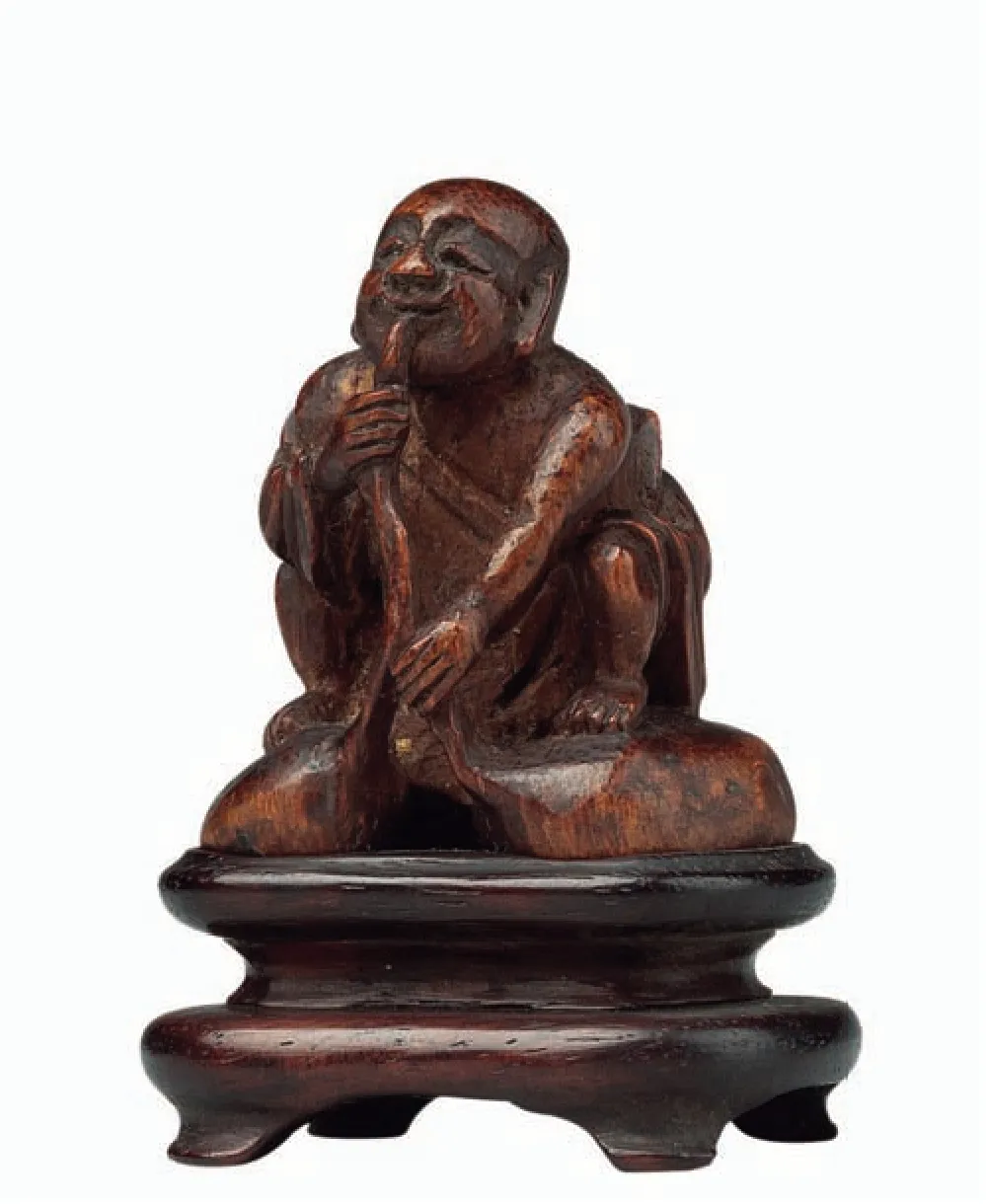

明竹雕顽童吹猪肺

竹木牙骨雕刻,木有紫檀、黄花梨、铁梨、鸡翅、黄杨、柞榛、枣黎、龙眼、沉香及果核等诸类;骨有牛、羊、鹿、虎、鹤、犀等多种;牙则除了鲸鱼牙、河马牙外,多为象牙;竹则以几年生的质坚肉厚之材为用,也有以方竹、棕竹、紫竹、湘妃及翻簧等。

竹之雕刻有圆雕、透雕、薄意、留青、浅刻,乃至数技并施等。圆雕则多取竹之老根为之,视材构思,匠心自见。嘉定竹材雕刻,隆兴于明后季,自朱鹤、朱缨、朱稚征祖孙三代出,妙夺天工,名蜚九州,下四百年,尤其是至乾嘉时,名家辈出,斗奇争胜,花式翻新,承前启后,独领风骚,艳称“嘉定竹刻”。惜延至晚清则每况愈下矣。

此明人所作小型人物竹雕,包浆醇郁,古趣盎然,20世纪80年代末900元购自沪渎。初不解幼童何为,后始悟出是在吹洗猪之肺也。是当时儿童的嬉戏,本人孩提时曾有尝试,今早已绝迹,故今人视之百思方得一解。